Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Images d’aurore — III

Images d’aurore — III

3. Le voyage des statues

,

Constituant tout un monde à lui seul, notre départ pour la France exista bientôt comme un nouveau centre des choses.

Posé dans l’horizon, sur la mer, vers les plateaux au loin de Carthage, dans l’air, sur les maisons et dans les heures, son impression particulière s’étendit sur la base militaire, plusieurs jours ou plusieurs semaines, et les préparatifs suffirent à nos activités, remplirent pour moi de leurs détails et de leur nouveauté mes émerveillements et mes jeux.

Les caisses, les paquets, les entassements et les rangements se succédaient. Longues heures passées à choisir des choses, les regarder, les classer en une manière de « réserve » s’amoncelant alors pour quelque vie bientôt, après, où nous pourrions les retrouver. Quant aux lieux à venir, et nous irions d’abord chez une cousine de mon grand-père elle-même venue de Livourne ou de Gênes, puis de là « en Dordogne », ils demeuraient une direction indistincte pour moi, ouvraient sur quelque chambre qui n’avait nulle forme, sur quelque couloir ou quelque salle à manger incernable et qui serait en France. Et il n’y avait nulle réalité dans ces lieux que le halo de notre foyer transporté et une réouverture bientôt de nos affaires, des paquets et des caisses quelque jour dans le lointain.

Si mon père parlait de la France, nul lieu ni aucune maison non plus ne se profilait dans les images qu’il nous en donnait hors la belle évocation flottante pour moi de flocons de la neige en hiver, et tout se situait dans la sorte de belle immensité poudreuse, pour lui aussi, de destinations de légende tout autant que pour moi de pays inconnus et rêvés. Et s’il parlait de La Rochelle, « sa ville » en France, les tours du port de La Rochelle se dressaient un instant sur la terre, attestaient quelque ancrage réel autrement qu’en les songes et le beau volume à la couverture cartonnée, lisse et en couleurs, des Trois Mousquetaires qui dépassait d’une malle non encore fermée. Mais ces tours et ces remparts faisaient pour moi des « morceaux », des pièces isolées dans un voyage et dans un pays, ainsi que des passages choisis de ce monde des Fables dont mon père se délectait, comme venu de France, avec Le Lion et le rat ou Le Loup et l’agneau. Et ce port de La Rochelle, formé alors de quelques bribes de pierres ou d’aventures de D’Artagnan, rejoignait les interstices reposés et sereins des objets mis en caisse, comblait comme le tampon ouaté de tissus, de vêtements et de quelques petits livres, les bagages et les caisses, puis se fondait épars pour s’ouvrir en des lieux vagues au loin.

La traversée, la France et les mers avaient certes le vertige, le bonheur et la grande aventure de la géographie pour moi. Dans la douce quiétude des cartes colorées, dépliées, avec les frontières, les continents et les pays, revenait en même temps l’idée de mesure des distances, du calcul de chiffres infinis et de kilomètres, des centaines, des milliers et où la « Mer Méditerranée », prononcée et bardée de l’unique tenant armorié de son nom, était une vaste mer que nous allions traverser, au-delà de ces bords familiers dont je connaissais seulement la lagune de Tunis depuis les wagons du TGM pour Carthage. Et il me semblait là que je n’avais comme échelle, comme objet et comme connaissance à portée, talisman, compas et boussole, sous mes doigts que la très sûre découpe d’une carte rigide. Dure et légèrement flexible, aux reflets orangés, plate et fine avec des trous à remplir au crayon de couleur, c’était une carte de France que l’on m’avait donnée, en matière plastique et en léger relief, laissée un temps avec des éponges et des ardoises dans une salle rangée et vide à présent sur la base militaire. Et c’est autour de cette surface de la carte de plastique sous mes doigts, plutôt que dans la dimension incernable de la mer au large de Tunis, que se profila le volume rêvé d’un bateau s’approchant ainsi que dans mainte mythologie sans doute et dans mainte croyance. C’était le paquebot immense que nous prendrions sur le quai de Tunis, et s’accrochait à cette vision le point fixe, le réel maintenu d’une lumière ou d’un phare dans le lointain, sous les nues d’Al-Aouina et les plateaux de Carthage, sur les étendues de la mer Méditerranée et la lagune rosée de Tunis, avec la direction un instant de nos chambres, d’une maison ou d’un appartement où nous allions en France, sous un surplomb d’étendard, de pôle, de beau nom ensoleillé et surgi enfin de « Marseille ».

Mais un premier sentiment de réel, d’irréversible, de palier net et franchi vint d’un tout autre côté que ces images incertaines et ces visions immenses, et ce fut le mouvement seul, lancé devant nous sans retour et qu’il nous fallait suivre, la sorte de disparition pour ma grand-mère de ses grandes statues colorées, Sainte Rita et Sainte Lucie, leur emballage bientôt, soigneux et solennel, puis leur envoi à jamais vers la France.

Cependant tous ces préparatifs de départ n’étaient pas seulement les nôtres, mais ceux d’une société entière. Et les rangements des lieux, jusqu’à la mise en ordre des jardins, des garages, des armoires, de nos affaires et des maisons, semblaient s’étendre en même temps de tous côtés sur la base, répondre à une « alerte » d’ensemble et de monde changeant, aussi bien à Tunis où nous nous rendions parfois en voiture, sans sortir presque du véhicule, qu’entre les hangars et les rues de la base d’Al-Aouina. Sorte d’écho à un unique monde pratique ouvert de tous côtés ainsi que les constructions jusque-là fermées aux civils, les maisons, celles où nous vivions, avaient pris en retour l’allure parfois de bâtiments balisés des zones militaires, des abords de chantiers et de travaux en cours. Tout dégageait une même atmosphère, d’objets empilés et en pleine lumière dehors, d’effilochement des choses, de départs et de lieux « se vidant ». Ce monde enfin que j’ignorais n’être qu’une France des colonies en cours de « démontage », ainsi que des vitrines défaites et des étalages vides d’après les fêtes, m’apparaissait comme des tubulures, des machines, des accessoires du cinéma en plein air après la séance et le film achevé, et qui cependant s’étendaient de toutes parts, continuaient de s’agencer et de demeurer. Le passage des voitures et des camions irriguait cette vie particulière des lieux et des objets, semblait prendre sa source, détenir sa nature elle-même de son flottement d’activité ininterrompue, de la matière palpable et du flux poursuivi de tous ces détails et ces formes des choses sorties, empilées sur la rue de la base militaire.

J’avais compris que tout le monde allait s’en aller, devait quitter les maisons, déserter tous les lieux, mais j’ignorais seulement que ce départ général n’offrirait pas un instant la scène vaste et visible, belle et parfaite, d’une « image d’ensemble ». Car le départ était passé déjà pour certains, que l’on ne voyait plus, ou il était en cours pour d’autres, ou invisible enfin. Et il n’avait pas le même sens ni la même matière sans doute pour chacun, si je n’imaginais pas d’autre mouvement d’un départ que tous les êtres de la base d’Al-Aouina réunis « en même temps », dans la sorte de chœur impossible d’un Nabbuco de théâtre et de pacotille que je connaîtrais bien plus tard, que dans l’intensité saisissante et visible d’un franchissement de légende, d’imagerie de Mer rouge quittée.

Mais dans une langue universelle et sourde cependant qui était celle des silences et de toutes les survies, d’un monde immédiat et pratique, un même train des choses s’était instauré et s’était changé pour nous tous. Car les préparatifs de départ pour la France avaient transformé déjà, et d’une tout autre façon que sur une large scène, à distance muette, chacune des personnes et toute la base de l’Armée de l’air qu’étaient les bâtiments, les longues esplanades au loin, les grillages et les pistes d’envol, les rues et les maisons d’Al-Aouina. Et tout était devenu une sorte de « camp arrière », de terre et de pays particulier, commun dans son effilochement sans nom, d’antichambre pour un très vaste, un très insondable périple, et au terme duquel, pour finir, tout ce qui se trouvait empilé disparaîtrait, et où chacun ne verrait plus les autres.

Alors brusquement je comprenais que nous étions si seuls dans notre famille, que tous les liens d’un instant s’étaient d’un seul tenant défaits, que notre maison elle-même n’avait été qu’un retranchement encore dans le plus grand retranchement déjà qu’avait été la base militaire d’Al-Aouina.

Mon père assurait la sorte de filament fin, de fil jamais rompu, entre la France au loin et notre famille sur la base. Je revois sa silhouette dans son uniforme et son sourire fixe sur son visage, sous cette casquette large et plate de l’aviation, le tissu bleu foncé et la lisse visière, luisante, noire, au long et fin galon argenté et brodé, avec au-dessus cet insigne d’ailes de l’Armée de l’air. Était-ce pour une parade militaire ? Et j’ai retrouvé cette image d’un instant, la même silhouette, le même port de la tête sur les photographies dans les boîtes cartonnées de nos années de Tunis, sans savoir quelle posture première et fixe avait induit les autres et jusqu’à ma mémoire. Cependant sous ce maintien de parade, et posée semble-t-il encore aujourd’hui dans la sorte d’arrêt fixe de cette seule silhouette, d’uniforme, de casquette large et lisse, la sensation demeure, que j’éprouvais alors, très étrange et cependant précise, outre qu’il fût Portugais puis devenu Français et entré dans l’armée, que mon père n’avait pas cette « légitimité » autour de nous des autres militaires et des autres Français. L’impression était instinctive, palpable, et c’était qu’il faisait corps plutôt à la famille de ma mère.

Il tenait ainsi sa place pour moi dans l’enfance à Tunis et à Al-Aouina, dans ce monde d’Italiens de ma mère où l’Italie seule n’était jamais nommée, où l’on parlait en français des autres étrangers, des Arabes, des Espagnols, des Anglais, des Siciliens et des Russes. Et l’on disait « les Français » comme le faisait ma mère lorsqu’elle parlait des habitudes et des manières des autres familles de la base, tandis que dans l’orbe silencieuse et aveugle des réalités et des choses naturelles, il y avait ce français que parlait mon père et que nous parlions tous, s’intercalant en de fines enclaves sur la vie et la famille de ma mère tout autant que dans nos journées, semblant tenir par plus d’un fil à quelque ensemble vaste, se reliant, semblant dépendre là de mon père et reposer sur lui, parfois le désigner devant nous. Et c’est ainsi qu’il me revient et que je le revois aujourd’hui dans ces jours des préparatifs de notre départ, avant de quitter Al-Aouina et Tunis, tandis que ses activités militaires, les réunions auxquelles il allait, toutes les directives et les consignes qu’il exécutait, le travail enfin où il se rendait chaque jour, devaient porter sans doute sur le retrait définitif des Français et sur notre « rapatriement ».

Il continue de revenir ainsi pour moi des bâtiments interdits aux civils lors de ces dernières journées à Al-Aouina, puis il s’installe dans la maison avec nous, au milieu des paquets, des chaises, des meubles, des fauteuils. Il semble s’y reposer parfois, y avoir des plaisirs à dévisser des meubles, les entasser soigneusement en parties démontées et repérées de traits à la craie, à ranger des affaires et des outils, à la fois très las et heureux. Puis des éclats espiègles passaient tout à coup dans ses yeux, et il s’adonnait dans la salle à manger, entre les sortes de couloirs improvisés des caisses et des malles, avec mon grand-père, à ces longues parties du jeu de la « scopa ». Et comme mon grand-père lui-même, mais dans un accent outré et qu’il parodiait sans doute avec malice, il s’exclamait dans le frappement triomphant sur la table de la carte surgie d’un atout : « le babacane !... j’ai le babacane ! ». Ou bien enfin, comme dans un concert d’ovations, avec le rouge chatoyant pour moi des nappes mordorées, du décor des couverts et des verres tintant, il jouait sa sorte de « rang de famille » dans la cérémonie des pâtes attendues et des sauces acclamées, de l’huile d’olive qui venait des coteaux de Carthage, du goût précieux du citron, du parmesan et du basilic, du poulpe enfin sauté à l’ail, à la tomate ou au laurier encore. Et il plissait les yeux de contentement, de fatigue mêlée au bonheur scintillant des repas, comme sur nos tout derniers jours à Al-Aouina.

Ma grand-mère continuait de sourire à quelque belle immensité régnante et hors de notre portée. « Le Vésouve ! », et c’était ce Vésouve qu’elle voyait enfant depuis sa chambre à Naples, et dont elle évoquait à présent de beaux airs de chansons. Et c’était brusquement au-dessus de la table et dans l’air, ainsi que ces « cierges magiques » qui me raviront tant en France dans les années 1960, allumés quelques brèves secondes au-dessus de gâteaux qu’ils souillaient cependant de petits éclats noirs consumés, le fin feu crépitant de miracles fusant, d’images fulgurantes lui montant au visage, et je n’y voyais pas pour elle, car je les ignorais, tous ses petits éclats retombants, sans aucun doute eux aussi consumés, ni les inquiétudes plus encore d’un tout nouvel exil.

Dans ces dernières semaines du départ pour la France, mes grands-parents habitaient encore à Tunis, s’ils demeuraient souvent sur la base avec nous, ainsi que tant de proches de familles de militaires. Et tout le jour alors, radieuse, tandis qu’elle n’était pas à Al-Aouina, ma grand-mère continuait de traverser les rues ensoleillées de la cité de Tunis, les quartiers animés de mondes d’Arabie et du grand événement frémissant du départ des Français. Mais adonnée aux flux jamais taris à Tunis de la Petite Sicile et de la Petite Italie de La Goulette, elle se rendait vers la casbah, vers la Médina, sur la grande avenue Jules-Ferry, vers la Place d’Espagne enfin, au marché dont elle revenait, triomphante, jusqu’à Al-Aouina et où apparaissait, pour moi, la belle friandise alors de l’halva aux pistaches qu’elle avait ramenée, son sourire radieux et son contentement d’une heureuse mission.

Se préparait-elle en secret à quelque France au loin tandis que notre départ approchait, qu’elle ne parlait qu’italien, un peu d’arabe parfois et un peu de français avec nous ? A-t-elle imaginé qu’il n’y aurait en France que la langue française bientôt autour d’elle, que cet univers des Français qu’elle connaissait à Tunis disparaîtrait, que toutes les personnes si proches qu’elles pouvaient y croiser seraient elles aussi comme à jamais absentes, dans ces sortes de falaises alors que constituent sur notre être particulier tous les surplombs de l’Histoire ? Cependant exilée magnifique et radieuse, venue avec sa précieuse bouchée d’halva aux pistaches comme d’avoir laissé derrière elle les beaux appels poudreux du soleil et de vie de la Place d’Espagne à Tunis, elle en demeurait déjà un peu étrangère et si loin, tout autant que de la France où nous irions bientôt.

Mon grand-père finissait de servir le pétillant et rosé moscato. Enfin, tandis que venaient les senteurs du café, il revêtait à nouveau pour nous cette figure consacrée et heureuse d’infatigable voyageur. Prestigieux étranger d’entre les étrangers, il émaillait le repas de ses rires et ses taquineries, de ses beaux récits, du cours déployé dans l’air devant moi des pays traversés, tandis qu’un voyage de plus, et pour moi le premier, serait la France enfin dans quelques jours au large d’Al-Aouina.

Et mon grand-père, dans ce miroitement de voyages et de pays, s’était guidé partout comme en de fins labyrinthes pour moi tout autant qu’en de triomphantes places larges inondées de soleil, avait parlé l’anglais, l’arabe, le sicilien, l’espagnol, le maltais, toutes ces langues et en tous ces mondes de cartes de géographie, et qui m’émerveillaient, si je sentais aussi, mais dans un pan indicible et malheureux que je ne pouvais ouvrir réellement, qu’il était avant tout un acteur sur la scène.

Toutes ses vies anciennes nous semblaient innombrables, remplir et parcourir l’étendue d’un globe et des cartes, si sa famille venait d’une même Campanie que celle de ma grand-mère et du golfe de Naples. Mais il demeurait tout auréolé de ces mondes enfuis cependant qu’il avait côtoyés en Toscane, en Ligurie à Gênes, en Sicile, en Espagne ou dans une France au beau nom de « la côte d’azur ». Et quant à Malte enfin, où il avait vécu ainsi que son propre père avant lui, il en avait gardé un passeport britannique, aux nombreux cachets d’encres colorées, et qu’il exhibait avec amusement, avec fierté parfois.

C’est dans ce monde alors d’Al-Aouina que le camion est arrivé un matin et qu’il emmena jusqu’à nous, ou du moins jusqu’à ma grand-mère dont je saisis le regard figé, le premier signal, ainsi qu’un abîme s’ouvrant, de notre départ réel pour la France.

Arrêté juste devant notre maison, l’homme était le boucher arabe qui venait d’habitude pour le ravitaillement. Descendu du camion aux tôles ondulées, et ne le dépliant pas cette fois en l’étalage débordant d’une boutique sur la rue, il s’affaira sur une portière et l’ouvrit. Ma mère et ma grand-mère étaient sorties, allèrent à sa rencontre, et c’est ainsi que j’avais croisé un instant le visage blanc et défait de ma grand-mère. Puis notre voisin militaire, mais en tenue civile, avait rejoint aussi le camion arrêté.

Alors il y eut l’apparition dans les bras des deux hommes des grandes statues religieuses de ma grand-mère, celles de sa chambre à Tunis, empoignées au sortir du camion. Couleurs, volumes, larges colonnes immobiles et rigides dans les bras des deux hommes et sous le regard de ma grand-mère, les deux formes que je connaissais bien, Sainte-Rita et Sainte-Lucie trônèrent tout à coup sur la rue face à moi sur la base militaire, comme au sortir d’un impossible autel.

Pans différents des instants, des mondes ainsi tout à coup s’ignoraient entre eux. Parfois les statues étaient un bloc, une matière qu’il fallait bouger, déplacer, transporter, tandis que d’autres fois elles rayonnaient dans les croyances, dans les magies et les superstitions, irradiantes sur les guéridons du mausolée arabe de la Manouba, à l’intérieur des églises et des cryptes, dans les offrandes à San-Gennaro chez Tante Peppina à La Goulette, et dans la chambre enfin de ma grand-mère, semblant ne connaître jamais cette pitié un instant de volumes portés sur la base militaire à présent.

Longs corps colorés et inertes de plâtre peint dans le jour, Sainte-Rita et Sainte-Lucie ainsi s’étaient changées, devenues un précautionneux et concret chargement, comme un arrêt dans les magies, une infirmité, rejoignant toute caisse muette, toute affaire enserrée dans une malle et tout meuble sous les regards attentifs et inquiets de ma mère et de ma grand-mère. Et c’était comme un très impossible mouvement interrompu et visible, une collision brève, vive, affleurant sans aveu et sans nom dans la nature des images, des croyances et des choses.

J’avais connu déjà ce déplacement obligé, cette matière elle-même dont étaient les statues, mais à Tunis et dans la chambre de ma grand-mère, tandis que légèrement déplacées pour être nettoyées, époussetées, ma grand-mère les repoussait doucement à leur place immuée. Et les statues y recevaient la sorte de soin sacré d’une toilette, et ma grand-mère rayonnait en s’y livrant, comme si la statue, la noire et longue Sainte-Rita au beau visage doux, ou la colorée et mystérieuse Sainte-Lucie, au gobelet peint dans le plâtre et magique de ses propres yeux déposés à ses pieds, devenait une divinité chaque fois embellie par ces soins dont il fallait se charger, une immense et magique poupée redorée et lavée, et aussi une enfant dont il fallait s’occuper.

Mais dans le transport à présent des statues, que nous devions mettre en caisse pour que le camion les reprenne, devant chez nous sur la base militaire, et si les deux hommes cependant demeuraient attentifs, précautionneux et prudents de leur précieux chargement, dans ce transport la matière poreuse du plâtre avait percé pour moi. C’était un toucher, un très âcre, un très brusque et impossible frottement. Calices enlevés et rangés, lourds bancs de bois qui crissaient sur le sol et les dalles de la cathédrale Saint-Vincent-de-Paul, croix de bois noir d’ébène, lourdes, et offrandes fanées, c’était la même matière inerte et retombée parfois entre les messes et la sortie des fidèles. Les deux hommes déposèrent enfin les statues sur le sol de la salle à manger dans la maison, très soigneusement tout contre les paquets et des affaires amoncelées, et semblant déposer ainsi toutes les croyances et le monde sacré quand il n’est pas sacré.

Ils étaient revenus avec de larges caisses vides, en bois clair et munies de poignées, malles, sépultures, et ce fut dans la gravité tout à coup de ma grand-mère, dans cette impression fulgurante de séparation dernière et d’adieu que je songe à présent au silence et au volume alors de ces très involontaires cercueils.

Mais je ne savais pas à quoi ma grand-mère eût à prononcer un adieu, et je fus charmé des effluves et du parfum particulier du bois des caisses se dégageant tout à coup dans la maison, de la manière de jeu et de belle cachette de leur volume ouvert. Enfin les caisses s’accompagnaient de touffes floconneuses, de paillis de colis et de magasins, d’étalages et de vitrines, et qui débordaient à côté et dedans ainsi que pour le beau et impossible rangement d’une crèche de géants et de personnages de Noël.

Nous devions mettre en caisse les longues statues de Sainte-Rita et de Sainte-Lucie, puis elles seraient ainsi conduites à Tunis et déposées dans les hangars du port. De là elles connaîtraient une traversée des mers, qu’elles avaient faite jadis depuis le sud de l’Italie, étaient passées au large de la Sicile avant de s’arrêter enfin aux côtes tunisiennes. Elles détenaient toujours, si désuet cachet pour une traversée nouvelle, qui fût donc singulièrement imaginée et prévue dès les années 1900 auxquelles les statues remontaient, pour tant d’autres trajets encore et alors vers l’Amérique peut-être, gravée dans leur socle de plâtre, je ne la verrais que plus tard en France, la très « moderne » mention, estampille en anglais d’un « made in Italy ».

Calées, emmaillotées, les statues dans les caisses avaient été soigneusement bardées de couvertures par ma grand-mère et ma mère, de chiffons et de monceaux de linge. Longues chrysalides rigides et colorées, semblant garder leur germe scintillant, immobile et dormant, elles avaient disparu ainsi, tandis que les deux hommes avaient refermé les caisses qu’ils étaient revenus chercher. Cortège millénaire, je me souviens de ma grand-mère, elle inclinait la tête devant les caisses refermées et se signa sur leur passage. Et c’était dans ce geste intact encore au cours de processions, dans la foule aujourd’hui de Sicile, de Séville ou de Naples, ce très retenu signe de croix tel replié sur lui-même et le buste rentré, donnant sur un baiser enfin, vif, furtif tout autant qu’irrépressible, et posé sur une infime médaille tenue entre le pouce et l’index, semblant sortie brusquement de la poitrine, des vêtements repliés et de l’intérieur même du corps. Et ce baiser de médaille devenait un mouvement d’adieu lancé devant soi, ainsi que ma grand-mère le lança sur le seuil de la maison à Al-Aouina sur les caisses, sur les statues à présent invisibles, tandis que les deux hommes enfin déposaient leur chargement dans le camion, dans un long crissement de bois, de métal et de tôle.

Mais en réalité la sorte de départ des statues ne prit pas fin ainsi. Ce jour-là fut étrange, et il sembla plutôt que l’enlèvement des statues donnait sur un tout autre monde commencé. Ma grand-mère et ma mère étaient assises aux côtés du chauffeur, sur la large banquette avant du camion, et elles accompagnèrent ainsi le dépôt des caisses à Tunis cependant qu’une jeune fille de la base était venue pour me « garder ».

Préservant cependant en mon être les formes immobiles des statues colorées, dans une sorte de parallèle primitif et profond entre le voyage des choses et celui de nos vies, le départ des statues pour la France, rigides dans leurs caisses de bois refermées, semblait donner sur la légèreté des mouvements, sur la taille miroitante de la jeune fille à la jupe en triangle flottant. Et c’était quelque mouvement neuf dans les corps et dans l’air, un monde moderne qui se trouvait promis dans une sorte de jeunesse en France qu’incarnait la jeune fille, les silhouettes et les « tailles de guêpe ». Et c’est ce mouvement inavoué, magicien, que nous suivions aussi, pour ce qui fût de moi dans l’immense confusion des idées et des choses, en partant vers la France, et en suivant de quelques jours peut-être le voyage des statues.

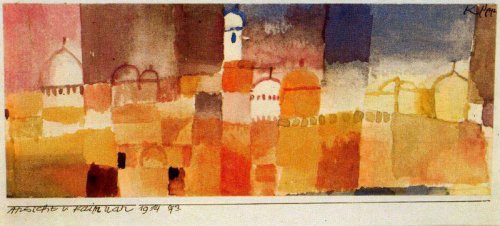

Illustrations : Paul Klee, voyage en Tunisie.