Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Images d’aurore — III

Images d’aurore — III

5 – Sur le Djebel Dira

,

La mer avait une épaisseur dans le soir, et sa densité sourde battait tout autour de nous sur le quai de Tunis.

En haut, dans un entrelacs de poteaux et de fils, de grandes ampoules allumées faisaient d’immobiles et de pâles guirlandes. Les flots sombres de la baie frappaient lentement le quai contre nous, et leur volume dense, mouvant, enserrait notre vie contre la terre et les pierres du port.

La foule s’étendait, s’installait déjà dans la magie pour moi de la nuit, et s’il était rare que je puisse veiller avec les adultes ces veilles toujours étaient des aventures, des moments heureux comme les soirées infinies des jeux ou le cinéma en plein air sur la base militaire. Ainsi l’attente du bateau pour la France eut la forme aussi de ces vastes bonheurs. Les êtres avaient revêtu des atours chatoyants et flottants sous les lumières, et nous nous tenions tous un instant comme pour une fête ou une cérémonie.

Dans le lointain, le soleil avait touché l’horizon, puis son disque orangé s’était englouti d’un seul coup, comme bu par la terre, et j’ignorais qu’il y eut d’autres couchants, plus longs et dilatés, tels ceux que je connaîtrais en France et dans lesquels je vis à présent. Mais avec ce soleil tombé tout à coup, et dont je me souviens, avec cette légère impression de fraîcheur qui s’étendit dans le soir, dans ce si rapide coucher d’un dernier soleil de Tunis tandis que l’idée d’une dernière fois émouvante des choses n’avait pas de charge ni de réalité pour l’enfant que j’étais, dans cet escamotage si naturel et si brusque du soleil, je ne peux m’empêcher de songer aujourd’hui à un escamotage plus encore de nos vies et des années enfuies.

Les êtres se saluaient, parlaient, riaient, tissant dans le soir le miel indistinct et soyeux des vivants, ce gaspillage somptueux des instants et cette impression heureuse de coulée du monde et d’aisance. Des bribes de paroles, des échos se croisaient, éclats des voix et sourires. Il s’étendait de limpides expressions en français dans ces modulations continues que j’ignorais être un accent, une sorte de sud indistinct, et qui disparaîtrait en France. Mais c’était déjà sans les mélanges de l’arabe, de l’italien, de l’espagnol et du grec demeurés sur le monde flottant de la grande avenue Jules-Ferry, et que j’ai l’impression d’avoir laissés ce soir-là, d’un seul bloc, sur le quai de Tunis.

La mer avait l’étendue vaste d’un corps sans limites et sans formes, silencieuse, bienveillante. Mouvante ainsi qu’une vie des organes, elle mêlait à la matière humide du soir de lointaines senteurs de terre, d’arbres, de bois sec, de nourriture et de charbons chauds au loin. Elle paraissait guetter un instant nos respirations dans l’ombre dense, toute une vie musquée s’exhalant de la race des humains. Rires. Eclats de voix. Les paroles redoublaient çà et là, miroitant dans l’air au-dessus des silhouettes parées de vêtements chatoyants, de sons et de sourires.

Cependant tous les lieux m’étaient inconnus dans le soir si j’avais cru retrouver le vieux port d’où nous prendrions le bateau pour la France. Tout faisait une trajectoire sans retour, des lignes neuves et franchies, si loin du fourmillement et des passages étroits de la vieille cité et de la Médina. Barrages impalpables dépassés et laissés, aires mouvantes traversées, la terre et la baie de Tunis n’étaient plus de la même nature, et j’éprouvais une sensation dérivante de sas, que je connaîtrai bien plus tard dans les aéroports, mêlant mon corps, les semaines d’attente sans doute et l’idée d’un départ, à un monde de déambulation close vers un unique pôle et un versant unique.

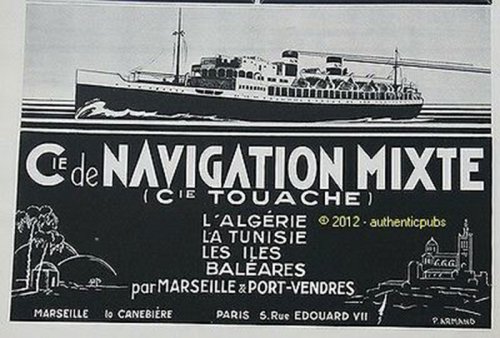

Le chauffeur du camion, après le vieux centre, avait pris la jetée rectiligne et « la route de La Goulette » qui m’était inconnue, traversant toute la baie de Tunis pour nous laisser enfin sur les bords de ce grand large des quais que je ne connaissais pas. Nous avions dépassé les hautes pancartes de la Compagnie de Navigation Mixte, expression mystérieuse pour moi mais aux affiches où je retrouvais des dessins et des décors en couleurs, puis nous étions descendus du camion au milieu de la foule au plus près déjà des files pour les bateaux de Casablanca ou Marseille.

Mais ces vastes quais avaient dispersé mes repères et un monde, toute ma familiarité et mon goût de Tunis, n’entretenaient plus aucun lien avec le vieux port demeuré en arrière, et en avaient moins encore avec les détours de tous nos trajets disparus, avec notre maison et la base d’Al-Aouina dans le lointain, semblant cette fois à jamais hors de portée dans le soir. Alors comme sécrétés par la nuit, par la frénésie contenue de l’instant, par l’impression générale de « départ » qui avait gonflé en nos êtres au fil des jours, ces quais inconnus n’étaient plus rattachés à la cité elle-même, et ils ouvraient sur tout un monde que je ne soupçonnais pas.

Protubérances, citernes dans le contour tremblant des lumières au-dessus de l’immensité des flots noirs, vastes pontons dormants, passerelles sans fin constituaient avec ce large port moderne toute une zone que j’ignorais déjà industrielle et illimitée sur la mer. De cette façon je quittais ce qu’était demeuré le vieux port de Tunis dans la ville, hors de tout retour à portée pour moi, arrière-poste arrimé au cœur de la cité et avec lui nos promenades enfin après la Médina avec mon grand-père, lisières où s’étendaient alors, au-delà des stries des rails sur le goudron et de quelques grues, les rires et les cris dans le jour, le mouvement des silhouettes, les câbles et les voitures, les bateaux, les paniers dégorgeant de poissons, toute une vie que j’avais crue la seule.

« Regarde !... comme c’est beau ! toutes les étoiles... », et les points lumineux désignés par ma mère devenaient plus visibles. Leur belle étrangeté se posait ainsi qu’un toucher large et frais sur mes joues. Je regardais leur voûte immense dans la nuit, je sentais le silence et le souffle froid de leur halo suspendu, et leur beau nom d’étoiles passait dans le souffle de ma mère près de nous dans le soir tandis qu’elle désignait le ciel. Et toutes les étoiles, hors celles de la nuit au-dessus de nous, continuaient de garder une sorte de contour propre et invisible parmi celles du ciel, de dessin net dans quelque pan des formes, des jeux et des ravissements. Découpages repliés, rangés, à jamais régnants dans le sourire de ma grand-mère, dans son silence et son assentiment heureux sur le quai dans le soir, si absentes du ciel, toutes ces formes sûres, étaient posées dans mon esprit ainsi que des images, tandis que la parure large et réelle du ciel s’étirait à présent au-dessus de Tunis, points merveilleux et ténus, comme dans une accommodation de la vue et des formes, impossibles et très fines membranes de pollen s’étendant dans la nuit, et qui semblaient absorber tout nom, toute idée, toute image, les dissoudre dans l’air.

Sur la peau de mes joues se posait un étrange toucher muet de fraîcheur humide, il passait sur le sourire doux de ma grand-mère près de moi, dans la voix de ma mère, dans la nuit sur le quai, comme la substance d’un grand creux sans nom qui se mêlait au soir dans notre départ pour la France. Et de la même façon que pour les étoiles dessinées si absentes du ciel, le vieux port de Tunis que je connaissais tant, où j’allais avec mon grand-père, en avait caché tout un autre, ces quais immenses où nous nous tenions, ainsi qu’une vie vaste à venir et qui serait la France.

Tout un monde de silhouettes radieuses, de jupes et robes légères, se déployait sur le quai. Les paroles, les rires et les jeux s’élançaient en des auréoles sur la mer, faisaient dans l’ombre comme de fins foulards invisibles et poreux dans le soir. Ma grand-mère souriait, répondait à des femmes qui s’adressaient à elle et toutes riaient ensemble. L’une d’entre elles tout contre moi, grande et souple dans les atours de ses vêtements clairs, parlant à ma grand-mère, passa la main sur mes cheveux, langage d’éternité, douceur émanée de la texture de la nuit ou de dieux descendus. Etait-ce Madame Ida, que je connaissais tant ? Mais le monde du départ semblait avoir changé les personnes elles-mêmes. Ou plutôt, dans ce départ pour la France, tout était revêtu d’un monde neuf, paré, sur le quai dans le soir, et les êtres dédoublés se tenaient un instant comme dans une autre vie.

Les jeunes filles riaient près de nous. Elles se mouvaient dans l’aisance pour moi de cette France neuve où nous allions aussi, et leur maintien nouveau, dans les vêtements soyeux, propres et repassés, faisait une sorte d’indécision pour moi, de ressemblance impossible tout à coup, et qui déposait un voile fin et un émail nouveau sur les silhouettes et sur les visages.

Etait-ce la jeune fille venue me garder à la maison sur la base militaire, ou bien une autre encore et un plus jeune ? Etait-ce enfin, dans un groupe qui riait, la petite fille de la mare, où nous emmenaient les femmes arabes qui nous gardaient en faisant la lessive au lavoir ? Immobile jadis, comme aveugle ou jouant aux aveugles, en lambeaux, lovée pieds nus dans la terre et dans la poussière, elle se mouvait radieuse sur le quai dans le soir dans ses vêtements apprêtés et immaculés, intimant à ma raison une infranchissable distance. Sembla-t-elle rire un instant de ce souvenir même, dans son élan, dans une beauté si soudaine déployée vers le monde neuf de notre traversée ?

Les jupes plissées serrées à la taille et flottantes dans le soir, les cheveux longs et lissés sous les fins bandeaux élastiques, changeaient ainsi les silhouettes des jeunes filles en des divinités déliées, et elles semblaient pour moi se tenir sur le quai comme d’un firmament à l’autre du monde à travers les marées. Et se mouvant au loin, dans cette France déjà de l’autre côté de la mer, elles régnaient en même temps dans cette Tunisie quittée, imprimant un instant dans le soir et à l’univers d’Arabie la parade et l’aisance d’un monde de 1960 et des magazines, des nouveautés, des vedettes de la chanson et du cinéma, que je ne voyais pas si désuets qu’ils m’apparaissent au contraire aujourd’hui.

Mais ainsi que d’autres vêtements, que d’autres gestes, que d’autres façons de se tenir pour le voyage et les recommandations enfin des adultes, il se révélait d’autres appariements des personnes. Alors dans les atours et les scintillements de cette assemblée sur le quai, s’imbriquant dans un adieu partagé et qui serait définitif en réalité, je sentais que nous n’occupions que peu de place, hors notre famille dispersée, mon père et mon grand-père qui nous rejoindraient plus tard en France, des tantes, des oncles et des cousins, et aucune déjà chez les êtres qui se tenaient près de nous dans le soir, si nous les avions côtoyés souvent dans un monde qui semblait sans fin à Tunis ou sur la base militaire.

Et cette même sensation plus tard, ce trouble heureux de société et de foule, avec cette même éternité se fermant dans l’air et sur la peau de mes doigts, me reviendraient lors de la fin d’un voisinage au terme de voyages, cette fin de l’intimité disparaissant et venant se calquer, comme sur le trait d’un contrôle aux frontières, sur la fin d’un séjour.

Je suivais les jeux épars et les paroles près de nous dans le soir. Des indications se croisaient, les enfants et les adultes riaient. Dans un groupe s’ouvrant, je suivis un geste de la main, le bras tendu donnait la direction de la France au-dessus de la mer. Les clameurs se recouvraient l’une l’autre, « exactement là !... », « un peu plus vers le nord et vers l’ouest ! », « c’est là ! c’est une question de boussole… ». La France se situa ainsi un instant tout en haut sur mon côté gauche au-dessus de la mer, tandis que les pourtours de pays se découpaient dans les flots et le soir, instituant au-dessus des continents les mesures et les distances décrétées d’un jeu infini. Mais dans cette géographie de géants et du monde, je n’aurais su situer les lignes plus proches et cependant affermies pour moi du port immense et inconnu où nous étions, ni la direction des plateaux de Carthage situés plus loin encore dans les songes et dans l’immensité des pôles pour moi qu’un monde des Titans, des Lotophages et d’Ulysse, ni ma belle et enfuie Mer du Levant de l’enfance. Et je n’aurais pu trouver non plus les contours et les formes de la lagune rosée vers Amilcar et La Marsa, que j’avais tant aimé longer au fil du train du TGM, et contre laquelle nous aurions dû passer une dernière fois.

Le camion cependant nous avait conduits jusqu’au quai à travers tous ces lieux si proches que je n’avais pas reconnus, et je me tenais juste à l’entrée de cette Mer du Levant sans que je puisse l’imaginer, et nous la laisserions sur notre côté droit en appareillant pour la France. Mais nous y demeurions encore, aveugles dans la nuit et les sur flots sans que je puisse le savoir, car La Marsa et Carthage que j’avais crus si loin se trouvaient juste au-dessus de nous, comme je peux le voir aujourd’hui après toutes ces années, sur le vieux plan de Tunis demeuré dans la boîte en carton, avec les photographies et des cartes postales.

Alors dans la géographie seule des sens, je n’avais pas reconnu le trajet ni la lagune traversée, car dans le parcours direct du camion je n’avais pas éprouvé en réalité la belle courbe, lente, progressive, et que je retrouvais le jour dans les wagons du TGM glissant sur la rive qui se mouvait radieux depuis la gare, avançant ainsi qu’il continue d’avancer dans mon esprit vers toutes ces aurores disparues, vers ces destinations enfin qu’il n’est plus temps à présent pour moi de tenir.

Et cette route si rapide et si directe du camion était bien une route de l’être, celle d’un vaste port inconnu, des paquebots bientôt qui offriraient leurs parois inconnues, leurs directions inconnues mais plus effectives encore que toutes mes connaissances, la sorte d’avancée déjà dans le lointain de la France et d’une vie à venir.

Un fin halo demeurait tissé dans la nuit entre la mer et ma peau. Je sentais mes yeux grands ouverts dans l’air du soir, m’offrant au bruissement encore des voix, des robes, des vêtements et des rires sur le quai. Alors dans l’odeur de l’eau continuant de s’étendre dans le soir, dans les masses entrevues et lointaines des bateaux guettés sur l’horizon dans la nuit et qui semblaient venir vers nous puis continuaient cependant de joindre le grand large, dans la poussière du jour déposée encore dans les senteurs de la nuit, effluves de chaleur mêlés à l’humidité, retentit tout à coup le braiment soutenu et terrible d’un âne.

Il déchira l’air, se leva derrière nous, brusque appel dérivant, perdu dans le halo sans matière de l’immensité sombre des flots et de l’air, et sembla un instant résonner sur les pierres du quai, dans la terre et mes jambes, jusque dans ma poitrine.

Les bateaux étaient apparus à ma vue comme des morceaux dans l’ombre et se glissant vers nous. Monstres amicaux échoués et brusquement nombreux. De tous côtés dans la nuit et au large du quai, ils offraient la masse indistincte de hautes et larges bandes dressées, de remparts s’approchant sur les flots, et ils se croisaient, avaient pris la place de la mer et du port. Je distinguai bientôt dans l’éclairage pâle les contours d’échelles, de machines, de cheminées, les poteaux constellés de filaments de lueurs. Dans l’étendue du silence tout à coup des souffles retenus, des odeurs de la nuit et de l’eau, dans la foule sur le quai tout autour, le déferlement de ces sombres forteresses glissant sur l’eau sembla se dresser et régner, s’étendre jusqu’à nos propres corps. Puis tous les sons, toutes les voix et les rires reprirent.

Des noms se répandaient et circulaient dans l’air, cherchaient à désigner les bateaux, et je saisis le nôtre, c’était le Djebel Dira. Je parvins à entendre près de nous qu’il avait « sauvé » un autre navire d’un naufrage. Puis il y eut un autre bateau dont on parlait à présent sur le quai, c’était le Charles-Plumier, dont je compris mal le nom et changeai en Porte-Plumier. Ainsi au lieu du Djebel Dira, un lourd et vaste « porte-plumier », composé dans mon esprit du nom de « porte-avions » auquel j’avais ajouté le nom d’un « plumier » d’écolier, longue boîte de bois aujourd’hui disparue, au fin couvercle coulissant et contenant des plumes de métal et de fins porte-plumes, cet impossible porte-plumier s’avança un instant dans les charmes de la surprise et de l’ombre, comme il s’avance encore dans mon souvenir aujourd’hui.

Et si ce beau mystère agencé dans les sucs de l’attente sur les flots sombres, si ce monstre hybride et merveilleux de Porte-Plumier me demeure à jamais dérobé, le Djebel Dira grandissait, continuait de se dresser vers nous.

C’était un bateau français malgré son nom arabe, et je m’étais saisi de ce nom, lui conférant des mystères et des charmes plus composites encore que ceux du « porte-plumier » d’un instant.

J’avais appris le nom de Djebel Dira depuis des jours, l’avais conservé en moi à l’état de sésame, de sauf-conduit à connaître, aussi précieux qu’un « qui vive » des postes de guets et des aventures. Son nom en arabe était un mot de passe pour moi, un message masqué, une formule à savoir retrouver pour un franchissement unique et qui serait le nôtre. Alors s’il fut question sur le quai du naufrage d’un bateau et de son sauvetage par le Djebel Dira, opération que j’ignorais un remorquage et où j’imaginais des exploits de héros et des abordages, dans un monde cependant de « bombes au plastic », des événements d’Algérie toute proche, des Fellaghas et des peurs qui fusaient dans la nuit de Tunis, ces récits, ainsi que des bribes eux aussi de messages dangereux et cachés, ajoutaient leur auréole d’Arabie et d’aventures à tout un monde des dangers pour moi, à la sorte de masse se dressant sur l’eau du Djebel Dira dans lequel nous dormirions le soir, à tout notre voyage enfin pour la France.

Et si j’avais éprouvé de la peur, dont nul souvenir ne me reste dans cette belle anesthésie des songes, je pense que le Djebel Dira, s’étant porté au secours d’un autre navire, devait être invincible lui-même dans la logique alors de l’enfance, et se tenait souverain sur des pans protégés du monde, hors de portée de tous les dangers.

La sirène large et grave ébranla tout le sol du quai, résonna sous nos pieds, et je tentai au travers de la foule s’amassant de cerner mieux dans l’ombre notre bateau s’approchant sur la mer, mais il y en eut un autre, et la masse des bateaux s’agrandit sur les flots. Je sentis ma grand-mère près de moi étrangement soulagée. Face à tant de bateaux, il y aurait assurément le nôtre ! Un monde stable continuait de s’étendre sur le port de Tunis que nous allions quitter, sur l’immensité de la nuit, dans l’ombre de la mer et sur cet invisible fil au loin sur lequel nous allions nous tenir. Je ne m’éloignai plus de ma grand-mère qui semblait sûre et silencieuse, souriante dans la multitude, tandis que ma mère quêtait çà et là quelque dernière et précieuse indication de voyage.

Le Djebel Dira s’était avancé jusqu’au quai tandis que les sirènes s’élargissaient sur la baie de Tunis. Trompes, énormes éléphants noirs et marins, baleines immenses détachées de la nuit, et les vibrations des sirènes semblaient à présent provenir des soubassements de la terre et de l’eau, accompagnées d’odeurs fortes de bitume et d’essence, de moteurs chauds et de graisses, de tôles et de métaux en fusion, s’avançant dans l’immobilité du port sous la respiration de la foule, comme si le bateau était devenu à la fois attentif et puissant, et qu’il nous percevait enfin.

« Venez, c’est à nous maintenant ! », et nous suivions ma mère qui nous guidait sur le quai, ouvrait une place pour nous dans une file, tenait d’une main tous nos papiers auréolés d’encres, de tampons et de photographies, comme une parure et comme une inquiétude.

A son épaule se balançait contre elle un couffin, le grand sac de paille conservé depuis la matinée et le marché de Tunis, et d’où dépassaient des dattes dans un sachet, des oranges pour le lendemain et la France. Alors il sembla que nous étions infimes sur le quai dans la foule. Abandonnés à toutes les voix contre nous, protégés d’être si petits dans la nuit et au sein des mouvements tout autour qui se poursuivaient, nous nous tenions dans l’humidité de l’air comme dans les corps des vivants qui nous cachaient, semblaient nous épargner.

De lourdes passerelles crissèrent sur le sol devant nous, se déployèrent dans un pourtour soudain de barrières et de coups de sifflets. Ma grand-mère m’agrippant venait de me tirer à elle tandis qu’en dessous, sur le quai, les crissements de fer des rampes redoublaient. Je me souviens d’un ébranlement sous mes pieds, large et moelleux, et le quai tout en bas dans la nuit d’un seul coup s’éloignait. Je distinguais à peine le port et la baie de Tunis qui se fondaient dans l’ombre, et depuis les cabines où nous descendrions, au travers des parois d’un hublot donnant sur l’étendue sombre des flots, je ne verrais rien d’autre que ce quai impalpable dans la nuit et déjà disparu.

En réalité, sans conscience et sans nom, mais avec une sorte d’instinct de l’insecte, sous le ciel vaste et les étoiles de Tunis, ce fut plutôt dans un éclair et hors de ma portée comme le mouvement, comme les formes invisibles et souterraines de la terre qui s’éloignaient, et pour la première fois révélaient leur matière, comme si je les touchais enfin, et ces éléments s’agrégeaient dans l’industrie de géant des humains, des machines et des ports, formaient la surface poreuse du monde, et bientôt un pays et la société des personnes.

Ce fut lors d’un beau mois d’octobre. Notre surprise fut grande du froid le lendemain à Marseille, et hors la fraîcheur il faisait aussi beau et clair que sous les plateaux de Carthage. Mais cet air vif dota pour la première fois pour moi la France d’une sensation et d’un corps. Puis viennent de premières images. Une sœur de mon grand-père nous accueillit chez elle près de la gare Saint-Charles. Entre le port et la gare ce furent des visions de terrasses et de chaises blanches, innombrables dans le soleil. Tout un monde s’ouvrait pour moi, mais faisant en retour de Tunis et de la base militaire d’Al-Aouina une sorte de peau sur mon corps qui changeait, s’étirait dans le jour, une chrysalide laissée dans l’air, aujourd’hui disparue.