Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Logiconochronie — XXXV

Logiconochronie — XXXV

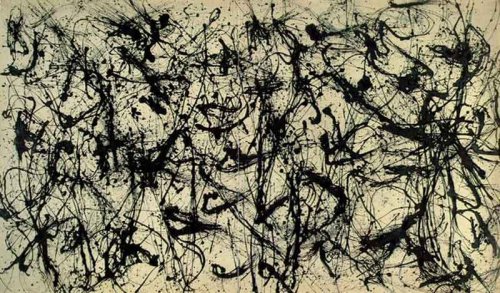

Art et corps entre XXe et XXIe siècles

,

Quelques réflexions sur une relation singulière.

Figures de vérité

Il est aujourd’hui possible de jeter un regard rétrospectif sur les pratiques artistiques qui ont émaillé le XXe siècle en échappant peu ou prou à certains pièges, à certains carcans idéologiques, à certains clichés. Ce regard rétrospectif peut aisément conduire à repérer les quelques éléments autour desquels se sont mis en place au cours du siècle passé les principales pratiques artistiques. Nommer ces éléments, les articuler, permet de mettre à jour des figures et de décrire certains aspects de ce siècle que l’on croit bien connaître.

En effet, ces figures révèlent des mouvements de surfaces dans leurs liens à des mouvements plus souterrains. Ces liens qui relèvent de la longue durée, imprègnent d’une manière moins évidemment manifeste les attitudes, les comportements, les idées et les choix.

Ces interprétations devenues des poncifs et s’imposant comme figures de vérité se sont souvent formées à l’insu des acteurs eux-mêmes, artistes, théoriciens, critiques, experts. Il n’est pas nécessaire de recourir à la notion devenue trop classique d’inconscient, car le plus souvent il s’agit moins de refoulement que d’aveuglement partiel ou total face à des phénomènes ou à des enjeux que l’on perçoit d’autant moins que l’on est « engagé » dans telle ou telle pratique et que l’on avance pour en rendre compte et l’expliciter avec des arguments pris dans le panier des idées du jour !

L’ombre du corps

L’une de ces figures parmi celles qui traversent le siècle, se forme et se transforme autour de ces deux mots que sont l’art et la vie. Jouant le rôle d’articulation entre ces deux « notions », il y a cette entité que l’on nomme « le corps ». Il faut bien commencer, ici, par remarquer qu’en général on utilise le mot sans véritablement chercher à préciser ce que l’on entend, comprend ou vise lorsqu’on l’utilise.

Il semble le plus souvent que, chacun ayant un corps, il est en mesure de savoir de quoi il parle lorsqu’il dit le mot « corps ». Et lorsque l’artiste parle de corps ou de son corps, il s’attend à ce que celui auquel il s’adresse par le truchement de ses œuvres ou de ses discours entende et comprenne de manière immédiate et directe ce à quoi il fait référence et ce dont il parle.

Le corps, dans l’art contemporain mais aussi dans tout l’art du XXe siècle, apparaît comme un mot magique censé ouvrir les portes d’une compréhension immédiate rendant l’ensemble des filtres habituels qui s’interposent entre l’œuvre et le spectateur, inutiles et vains.

Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour constater qu’il n’en est rien, mais il faut aussi prendre acte du fait qu’un tel aveuglement constitue l’une des figures centrales autour de laquelle, dits et non-dits relatifs à l’art s’articulent.

Un second point émerge aussi de cette prise en charge du corps comme acteur et dimension de l’art du XXe siècle. Il s’agit du fait que, malgré ou à cause de l’infinité des tentatives de tout ordre pour valoriser le corps et en faire le porteur d’un projet de renouvellement des pratiques - en particulier à partir de la seconde guerre mondiale, et alors même que les acteurs ou certains d’entre eux en tout cas entendaient lutter contre des clichés hérités de l’histoire de l’art et de la pensée esthétique et philosophique en vigueur alors - a persisté dans les esprits, à peine recouvert d’un pudique voile de liberté, le grand partage instauré au croisement du platonisme et du christianisme qui pose qu’existe de manière éternelle une irrémédiable et insurmontable séparation entre corps et âme, entre le corps et l’âme.

On peut faire varier à l’infini les sous-appellations relatives à l’un ou l’autre de ces termes et dire qu’il n’en a pas été ainsi : une carte générale des mouvements et des courants qui ont traversé et fait l’art du XXe siècle, et en particulier celui des années soixante à deux mille, montrerait qu’il n’en est rien.

Si la rigueur de ce partage, de cette séparation, peut ne pas apparaître comme évidente, c’est parce que les acteurs et leurs commentateurs ont toujours pris le parti d’omettre de poser les termes du conflit en fonction des éléments culturels de longue durée. Ils ont cru, un peu comme c’est le cas à chaque époque, que de les avoir balayés d’un revers de la manche suffisait sinon à les faire disparaître, du moins à les évacuer et à abolir les effets pervers qu’impose leur présence.

Le corps, notion incertaine

On se souvient de cette formule de Spinoza dans l’Éthique : « Personne, en effet, n’a jusqu’ici déterminé ce que peut le corps, c’est-à-dire que l’expérience n’a jusqu’ici enseigné à personne ce que, grâce aux seules lois de la Nature − en tant qu’elle est uniquement considérée comme corporelle −, le corps peut ou ne peut pas faire, à moins d’être déterminé par l’esprit. Car personne jusqu’ici n’a connu la structure du corps assez exactement pour en expliquer toutes les fonctions, et je ne veux rien dire ici de ce que l’on observe chez les bêtes et qui dépasse de loin la sagacité humaine, ni des nombreux actes que les somnambules accomplissent durant le sommeil et qu’ils n’oseraient pas faire éveillés ; ce qui prouve assez que le corps, par les seules lois de sa nature, peut beaucoup de choses dont son esprit reste étonné. » (Spinoza, Éthique, Livre II, scolie de la proposition 2, trad. Roger Caillois.)

S’il n’est pas ici question de commenter ces phrases, il importe de s’en saisir pour relever que, traversant l’histoire de la pensée comme celle des pratiques liées à des croyances religieuses ou non, le corps fait l’objet d’un double transfert : infra-psychique d’une part, transculturel d’autre part.

Cette double articulation permet qu’il puisse passer de l’état de « donné indépassable » ou du moins « incontournable » mais restant incompris ou mal compris, à celui d’acteur pris dans un partage et des tensions qui le dépassent. Inscrit dans des relations culturelles et cultuelles instituées par les hommes, le corps, qui n’existe pas « en soi », devient l’otage de tensions et de conflits strictement culturels pour lesquels le « donné » semble à la fois devoir être appréhendé en tant que tel et en même temps ne jamais pouvoir l’être, pris qu’il est dans le miroir brisé de la langue.

Donné mais non connu sinon à travers ce qui est « vécu » et « expérimenté », le corps est tout à la fois : entité vivante, support d’expériences, caisse de résonance de phénomènes non connus mais repérés, émetteur et récepteur de signes et moteur des actions.

Même si nous restreignons nos remarques au domaine de l’art, il est légitime de se demander de quoi l’on parle quand, dans les divers champs qui composent le paysage de l’art contemporain, il est question de corps. Car, à peine le mot est-il lancé, on s’aperçoit non tant que chacun y met ce qu’il veut, mais que le corps est investi d’un grand nombre d’attributs qui ne cessent à la fois de déplacer la frontière et de l’inventer, de la tracer, de la construire, frontière qui a pour fonction, toujours, de permettre de dire ce qui relève ou relèverait de ce qui se passe ou provient de l’intérieur du corps et ce qui relève ou provient de ce qui est à l’extérieur du corps. On constate alors très vite que le corps n’est pas seulement à distinguer de l’âme, mais par exemple aussi de l’esprit ou encore de multiples strates d’expériences qui, pour passer par le corps, peuvent ne pas relever directement de lui comme entité.

Une remarque s’impose. Dans aucune culture le corps ne peut être appréhendé pour ce qu’il « est » ou ce qu’il est supposé être, car une telle « dimension ontologique » est à la fois incernable parce que trop complexe et insaisissable parce que prise dans les filets du langage. Même si cela doit être pris comme le rappel d’une « banalité », il importe de souligner que le corps est pris dans le langage dont il est en tant que structure physique l’émetteur et en tant que structure psychique à la fois le réceptacle, le support, le transmetteur et, en tant qu’espèce, l’inventeur.

La conséquence d’un tel « aveu » oblige à prendre acte de ce que, avec le langage, c’est à la fois tout l’imaginaire, toute la culture qui se révèlent être les forces actives façonnant l’idée que chacun se fait du corps et du sien en particulier.

En d’autres termes le corps « en soi » n’existe pas. Il n’y a que des conceptions du corps.

Parler du corps implique donc à la fois de se plonger dans les sources ou les racines culturelles souvent complexes, mêlées, et en partie dissoutes et fondues les unes aux autres, d’être attentif à ce corps qui est le nôtre, celui dont chacun dispose et qui quoique semblable en tout point à celui des autres, est aussi singulier et unique, et de tenter d’en comprendre les aspects généraux et la singularité. Car il est ce sans quoi nous ne serions pas et ne pourrions donc pas envisager de continuer de vivre, de penser, de créer.

Nous avons hérité parfois depuis des millénaires de la conception du corps qui domine le champ culturel dont nous sommes issus sans être capables pour autant d’en débusquer les secrets ou les mystères. Nous allons alors sur le chemin de la vie suivant ou répétant les antiennes qui prévalent au moment où nous vivons, choisissant comme on le fait devant un buffet à volonté entre des ingrédients supposés tous appartenir au corps, pour nous forger notre « image personnelle » de ce qu’est « un » corps ou « le » corps, à défaut de tenter de véritablement savoir ce que peut notre corps.

Ce que l’on nomme art, qui dérive largement de pratiques qui, elles, relèvent d’autres champs culturels, de pratiques cultuelles en particulier, est en fait l’un des moyens investi de cette mission de maintenir vivantes dans une époque des relations ouvertes et variées à ce « corps » qui nous hante, nous héberge et nous porte autant que, sans doute, nous le portons.

Images du corps

Ce que nous connaissons des corps de ceux qui nous ont précédés sur terre tient dans des représentations de corps, statues ou dessins, objets votifs ou peintures, etc ... C’est notre système d’inférence qui nous permet d’établir avec ces inconnus, dont les corps peuvent être représentés de manière souvent éloignée de ce qui fait pour nous « image », des relations psychiques, affectives et intellectuelles à travers le temps.

Résultat de gestes « créateurs », même si souvent aussi ils sont le fruit d’un apprentissage et de répétitions contenant peu d’invention, ces corps représentés sont fabriqués et conçus par des corps vivants et pensants dont ils traduisent finalement un peu ou beaucoup de la situation existentielle.

Ce sont eux, eux qui les ont faits, eux que ces objets « représentent » et eux qui les ont vus, que nous cherchons à retrouver en les réinventant par le regard et par l’analyse et en nous imprégnant de leur singulière étrangeté et de leur indépassable parenté.

Le corps n’est rien s’il n’est pas d’une manière ou d’une autre appréhendé à la fois comme soi et comme autre, comme double et comme unique. Le corps n’est rien s’il n’est pas d’une manière ou d’une autre projeté dans le champ aux bords flous mais à la texture perceptible de la représentation. Et il l’est de manière très prégnante dans et par les pratiques artistiques qui toutes trouvent leur source et leur aboutissement dans des productions et des transmissions d’émotions souvent de grande intensité, qui ne sont que des transpositions d’ébranlements du corps, éprouvés par le corps.

On le voit, dès que l’on parle du corps, on tend à confondre ou à mélanger les niveaux d’approche, d’analyse et d’expérience sensible, tant il est vrai que tenter de maintenir ouverte en permanence une grille d’analyse plurielle relativement au corps est absolument impossible et en particulier pendant que nous sommes en train de vivre, d’agir, de créer, de penser.

Élément déterminant notre unité - nous n’avons qu’un corps - notre corps est bien une enveloppe et en cela il délimite bien une forme. Mais il est aussi une entité traversée de forces, de flux, d’intensités, qui le parcourent en tous sens. La répartition de ces flux dans le corps, leurs trajets, leurs fonctions, leurs sources, les principes qui les mettent en mouvement, tel est le mystère du corps, un mystère que la culture occidentale a à la fois vénéré et largement occulté, tant le corps a été tenu à l’écart en tant que corps par une sorte d’omerta le concernant dans le champ de la pensée.

Le grand partage

Dans le monde jusqu’à la Renaissance, l’émergence et l’établissement des formes de rationalité furent autant de tentatives de contrôle de voix prescriptrices qu’ils nommaient les dieux, contrôle devant permettre aux hommes de mieux se diriger dans l’existence. Les liens entre les hommes et ces voix prescriptrices ne sont pas complètement rompus.

Comme le montre Philippe Descola dans son livre Par-delà Nature et Culture, la différence entre notre culture et les autres cultures qui existent sur notre planète tient au fait que, par ce partage, nous nous sommes éloignés, puis nous avons rompu et rendu impensable tout contact entre le monde humain et l’ensemble de ce qu’il appelle les non-humains.

C’est à partir de la Renaissance que ce partage s’est imposé de manière globale et avec le XVIIe siècle qu’il est devenu une sorte de critère absolu. « La nature comme domaine ontologique autonome, comme champ d’enquête et d’expérimentation scientifique, comme objet à exploiter et à améliorer, cette nature-là accède à une existence que bien peu songent à remettre en doute » (Ph. Descola, Par-delà nature et culture, Éd. Gallimard, p. 107).

La science classique a été pourvoyeuse d’un modèle global d’explication du monde qui a réussi à s’imposer dans la mesure où il était porteur d’informations nouvelles qui offraient des possibilités efficaces pour s’orienter dans le monde.

À l’idée d’un monde gouverné par des dieux, c’est-à-dire par des forces incontrôlables et magiques, c’est-à-dire n’agissant pas selon les critères rationnels et encore moins ceux récemment découverts, succédait un monde dont les lois pouvaient prétendre être connaissables. La connaissance de ces lois ouvrait potentiellement la porte à une régulation possible des actes humains en relation avec ces connaissances.

En renvoyant ce qui relève de la nature dans le monde de l’altérité et en faisant de l’homme lui-même, comme de tout ce qui n’est pas l’homme, des objets offerts à l’avidité supposée de la connaissance, le grand partage a aussi contraint les pratiques relevant du sacré et de l’art à se retrouver dans la position de croyances sans efficacité ou à devoir s’associer à des démarches scientifiques pour assurer leur légitimité.

Ce grand partage n’est pas sans conséquences sur les manières dont nous appréhendons l’art et les pratiques artistiques. Ne pas le prendre en compte c’est se vouer à des débats inutiles et vains, mais le prendre en compte sans prendre en charge l’existence d’un fleuve souterrain, d’un fleuve coulant dans le fleuve même, c’est tout autant s’interdire de penser ce qui advient ou est advenu dans l’art du XXe siècle.

Trois sources de l’art : tentative de mise au point

Depuis plus de 25 siècles, les pratiques artistiques en Europe sont traversées par une triple question, celle du beau, celle de l’imitation, celle de l’incarnation. Ces mots sont à entendre ici plutôt comme des questions que comme des affirmations invariables et vraies. Ils définissent en fait des relations entre des plans distincts et non seulement leur signification mais leur fonction a changé au cours des siècles. Pourtant, ils constituent un cadre de référence suffisamment connu et précis qui va nous permettre de rendre plus aisément perceptibles les enjeux de la situation dans laquelle nous sommes.

On peut donner trois sources sinon à l’art, du moins à ce que les pratiques artistiques ne cessent de convoquer dans notre culture.

1)- Les pratiques artistiques sont des descendantes directes des pratiques cultuelles et se trouvent de ce fait reliées de manière nette à la question du sacré ou, pour le dire avec Rudolf Otto, à la présence active en nous et hors de nous, du Numineux. (« L’élément dont nous parlons [...] apparaît comme un principe vivant dans toutes les religions […] Nous le traduisons par sacré. Mais ce sacré n’est que le résultat final de la schématisation graduelle et de la saturation éthique d’un sentiment originaire et spécifique [...] Il convient donc de trouver un nom pour cet élément pris isolément » (R. Otto, Le sacré, Petite bibliothèque Payot, p. 26-27).

Les pratiques artistiques se trouvent donc à l’articulation entre les manifestations de puissances diverses que l’on a longtemps appelées des dieux et les tentatives des hommes pour transformer les signes qu’ils étaient censés leur adresser, en éléments communicables et partageables leur permettant, à eux les hommes, de s’orienter dans l’existence.

2)- Les pratiques artistiques sont aussi les acteurs, les témoins et les otages de la question ontologique qui affecte la pensée occidentale depuis Parménide. La distinction entre être et étant a ouvert la voie à une conception de la Phusis chez Aristote conçue comme l’ensemble des existants ayant en eux-mêmes leur principe de croissance, opposé à un monde d’artefacts conçus et réalisés par la main de l’homme.

3)- Nécessitant savoir et savoir faire, les pratiques artistiques sont sœurs de la techné et au-delà d’elle, de ce qui, pour nous, est devenu le domaine vaste et complexe des sciences et des techniques. Ces fruits de l’esprit inventif des hommes et d’une « raison calculante » devenue omnipotente, ont pris le contrôle de tous les domaines d’activité, au moins en ceci que les sciences tendent à absorber l’ensemble des pratiques humaines en proposant qu’elles soient déchiffrées à l’aune des lois qu’elles inventent.

Bien sûr, de telles relations ne vont pas sans tiraillements, sans heurts, sans crises profondes aussi. La période dans laquelle nous vivons est traversée par ce qui nous semble être une crise majeure, crise qui n’est pas seulement circonstancielle, mais qui pourrait bien être aussi importante que celle qui traversa l’humanité lorsque, il y a entre quatre et cinq mille ans peut-être, du côté de la Mésopotamie, certains hommes inventèrent l’écriture.

Les formes d’une crise

« Quand je regarde la Lune par une nuit dégagée, je ne vois pas un satellite de la N.A.S.A. même si je sais que ce que je vois est un satellite appartenant à la N.A.S.A. Je continue à voir un satellite naturel de la terre ; ma vision du monde n’intègre pas ma connaissance. Cette absence d’intégration de la connaissance à la vision est caractéristique de situations déterminées que nous appelons « crises ». Il est probable que les Grecs de l’Antiquité savaient que la Lune est une sphère, mais ils continuaient à voir en elle une déesse. Il est probable que les mélanésiens savent que la lune est un satellite de la N.A.S.A., mais ils continuent de voir en elle un symbole de la fertilité. Dans une situation de crise, la vision du monde ne parvient pas à intégrer la connaissance » (Wilèm Flusser, Essais sur la nature et la culture, « Lune », p. 62, Ed. Circé 2005).

Si une crise se caractérise par une absence de lien ou du moins de cohérence entre une vision du monde et les connaissances disponibles sur le monde à ce même moment, et donc par le fait que ces deux plans ne fonctionnent plus de manière parallèle ou complémentaire, alors, ce que nous vivons aujourd’hui constitue bien une situation de crise.

Entre ces deux plans se déploie, s’invente, se crée une sorte « d’image commune » dont le contenu constitue l’ensemble des croyances légitimes à un moment de l’histoire. Il ne faut pas oublier que cette « image commune » est autant le résultat de nos oublis, de nos aveuglements que de nos connaissances, de nos refus ou de nos peurs que de ce que nous sommes capables de reconnaître et d’accepter.

Lorsque les forces qui traversent notre vision du monde et les champs de nos connaissances s’exercent dans des directions contradictoires, une déchirure, inévitable, vient affecter de manière parfois irrémédiable l’ensemble de nos croyances légitimes.

Une telle ligne de partage, entre vision du monde et connaissance, traverse aussi bien la société dans son ensemble que les pratiques artistiques et que les individus. Le partage qui nous affecte aujourd’hui relève à la fois d’une situation nouvelle dans le champ des sciences de la faille constitutive de l’histoire de la pensée occidentale, le grand partage, et d’un « conflit » plus ancien encore entre image et écriture.

À suivre.....