Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Les tables de l’imaginaire

Les tables de l’imaginaire

Note sur les œuvres récentes de Christophe Robe

, et

Peintre à la maturité affirmée, Christophe Robe opère depuis quelques années une bascule à la fois radicale et puissante dans son travail. Cette bascule est le fruit d’une réflexion toujours continuée mais aussi d’un « abandon » à des gestes, à des pratiques, à des enjeux picturaux que, jusqu’alors, il ne s’était pas autorisé à activer.

Les tables de l’imaginaire note sur les œuvres récentes de Christophe Robe

Avant

Vouée à enchâsser un réel pensé dans le réel de la toile, sa peinture avait la rigueur d’une approche réfléchie de l’art et la précision d’un travail d’orfèvre. Si les grands à-plats offraient des plages de respiration, la relation entre les éléments représentés, leur singulier emboîtement dans un espace restreint, la signification explicite ou implicite de chacun, tout concourait à faire se lever en nous une sensation particulière, car l’espace où ils se tenaient était comme suspendu à ces objets emboîtés tels des rébus interrogeant notre mémoire.

Tout était reconnaissable, mais le tableau, lui, nous confrontait à un état du visible occulté par la perception entrée dans l’habitude des mécanismes d’ajustement qui la rendent possible.

La magie de ces rapprochements fonctionnait parce qu’elle nous transformait en visionnaires du quotidien, embarqués dans un voyage immobile par la puissance de la peinture.

Après

Après, c’est-à-dire aujourd’hui, Christophe Robe, au terme d’une réflexion intense, est parvenu à appréhender, dans la peinture même, dans ses possibilités comme dans ses enjeux, dans les questions qu’elle permet d’articuler comme dans les linéaments de sa pratique, des strates nouvelles ouvrant, pour lui, sur des zones perceptuelles auxquelles jusqu’alors nous n’avons pas eu accès.

L’espace conçu comme réel en relation avec l’espace perçu s’est comme dissout assez brusquement pour laisser place, dans le tableau, à un espace d’un autre genre qu’il faut appeler par son nom, celui d’espace mental fortement imprégné d’imaginaire.

Une porte s’est ouverte dans le mur de la représentation qui était celui contre lequel et sur lequel il peignait. Par cette porte, qu’il a ouverte-peinte, il a su s’engouffrer. Alors, comme dans une scène tirée d’un film de Science-Fiction, il s’est retrouvé dans un univers qui semblait n’obéir plus en rien aux lois de la raison.

Liquide, fluide, flottant, même si de grandes verticales viennent conférer à cet espace non euclidien des lignes de forces qui en garantissent la recevabilité, le monde de Christophe Robe s’est retrouvé en train de baigner dans un flux à la fois perceptible et rêvé, comme si tout ce qui jusque-là s’accrochait à l’espace comme à un mur de musée avait été ou s’était abandonné à la jouissance d’être porté et emporté par ce flux.

Abandon

S’il fallait en quelque sorte se convaincre que le réel existe, aujourd’hui, suite à un mouvement profond d’abandon, au sens quasi-mystique de ce terme, Christophe Robe se livre au flux non pour s’y perdre mais bien pour le transformer en un territoire, en une zone viable, en un monde possible et joyeux.

L’abandon signifie accepter de ne pas prendre la place du grand autre pour conférer une signification à ce qui existe et de toujours nous échappe, tout en gardant l’œil ouvert sur ce qui, alors, se produit. Car l’accomplissement de ce geste qui ne laisse aucune trace matérielle, engage tout le vécu, toute la personne, tout le pensable. Et le visible pour un peintre est la forme que prend pour lui le pensable.

Ici, nous assistons à un renversement rare, qui conduit et le peintre et nous qui découvrons ses œuvres, à pénétrer dans le champ même d’une pensée qu’innerve désormais une imagination libérée.

Car ici, dans ces nouvelles peintures, tout flotte et pourtant tout tient. Et c’est bien parce qu’il a acquis une maîtrise de son art qu’il peut aujourd’hui accepter de se laisser porter par ses gestes et « s’accompagner » en quelque sorte dans la découverte, l’invention faudrait-il dire, d’un autre ordre de « réalité » dont il ignorait jusque-là l’existence.

Immersion

C’est donc moins une tabula rasa qui a conduit Christophe Robe à l’entrée de ce monde, que l’acceptation qu’il puisse exister une autre version du réel et qu’il puisse la découvrir en l’inventant. Alors ouvrons les yeux et explorons.

Qu’y voit-on ? D’abord des fonds, de grands fonds colorés qui s’imposent par la sensation de profondeur qu’ils procurent. Le fond est peint à l’aérographe, pistolet à la main, il est repris, gratté, lavé, lessivé et repris, jusqu’à ce que quelque chose se passe qui vienne rendre possible l’émergence de ces éléments qui viendront peupler la toile.

D’entrée, ce fond est hanté par un infini en acte, une profondeur suave. De lui s’avance vers nous pour nous happer, un souffle. Il nous aspire, nous faisant aussitôt désirer nous immerger en lui.

Cette immersion nous installe dans un état proche de celui que connaît le peintre quand il travaille. Pour nous aussi il est question d’abandon à ce qui arrive, de délivrance. Déjà nous flottons et, yeux grand ouverts, nous regardons ce qui passe à portée d’œil.

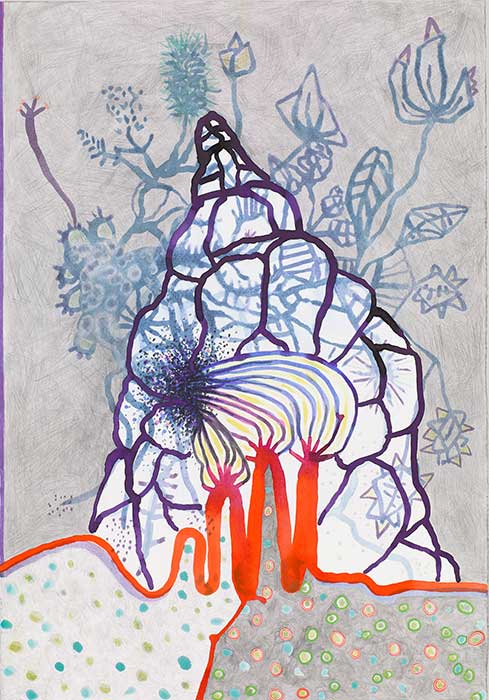

On voit des formes onduleuses, souples, qui évoquent des cellules agrandies, des plantes aquatiques, des reflets improbables, des lignes de courants sous-marins, des fleurs imaginaires, des animaux fantastiques. Parfois une chose trouve place dans ce flux, un drapeau, un nuage, une branche, mais cette chose ne peut que renforcer par sa présence incongrue la sensation qu’elle n’est qu’un élément imaginaire comme les autres.

Enfin, ici ou là, peuplant la surface comme des écailles d’un souvenir effacé, des plaques de peinture grise ou terne, à la matité tannée par le temps, et qui sont peut-être des souvenirs des toiles d’avant. Anti-motifs, ces morceaux de mémoire morte insistent pour que nous sachions bien que ce que nous voyons est une peinture.

Dépôts de mémoires

Nous nous contentons, le plus souvent, d’une conception réduite et réductrice de « la » mémoire. Nous savons pourtant qu’il en existe plusieurs fonctionnant à des niveaux différents, en nous et hors de nous. C’est un voyage du côté de ce mystère qui constitue le véritable motif de ces toiles.

Ce qui apparaît sur les toiles est à la fois aussi vrai qu’une évidence nouvelle, qu’un souvenir délocalisé et qu’un fantôme passant pas le trou d’une serrure. Ce que nous voyons est prégnant et réel tout en étant patiné à l’imaginaire, au rêve, au fleuve, au lac où dort Ondine.

C’est que celui qui entre dans ce monde, le peintre donc, vient là non pour tenter de recomposer un souvenir précis mais pour retrouver à travers des éléments sans fonction ce qui en lui s’est déposé. Il ne traque pas le vécu, le senti, le pensé, il les appelle et les laisse venir se glisser dans le flux du grand rêve dans lequel ils ont trouvé refuge.

Le tableau est essentiel à sa vie d’homme et de peintre dans la mesure où il lui permet de retrouver non un souvenir mais du souvenir. Avec ces morceaux de souvenirs qui s’inscrivent, il revit, car peindre, c’est faire venir au jour du vécu intense et vrai comme est vrai le château de la princesse ou le baiser du crapaud.

Chaque élément pictural s’impose à lui comme une révélation qui le transporte au-delà du souvenir dans le monde du rêve.

Les couleurs y sont pour beaucoup qui emplissent l’œil de leur tonalité qui est celle d’un moment qu’il va falloir vivre pour savoir ce qu’il a à nous raconter. Les gestes aussi, qui abandonnent la précieuse précision horlogère d’avant pour l’ampleur des vagues et des courants qui balayent l’espace-temps du rêve de leur flux vital.

La tension interne à chaque toile est l’expression de la tension qui l’anime comme sujet cherchant à sortir de l’oubli, pour accéder à une mémoire plus vraie que celle des horloges et des jours.

Cette vraie mémoire est composite parce que fluide, instable, multiple, et, comme l’océan, toujours recommencée. C’est pour cela que Christophe Robe peint des éléments provenant de diverses strates de vécu, éléments aussi radicalement distincts que des cellules du corps, des objets, des pans de l’univers, des vagues de l’océan, des fleurs, des étoiles naines ou infinies, des nuages ou des maisons invisibles.

La puissance de ces toiles vient de ce qu’elles parviennent à allier une dimension cosmique qui vibre dans les flux, à une dimension absolument intime qui se manifeste par la présence incongrue d’éléments hétérogènes et par la sensation d’enveloppement que procurent les fonds.

Dessins

C’est singulièrement lorsque se relâche une certaine pression mentale que le tableau peut en fait se mettre à signifier. Quelque chose se passe qui libère la main d’un certain contrôle et lui permet d’entrer en connexion avec d’autres strates psychiques.

Le dessin, de toujours, comme manifestation la plus directe de la main, a permis aux hommes de faire advenir devant eux des éléments qu’ils pouvaient pressentir mais dont ils ne pouvaient garantir qu’ils ne seraient pas sans contredire ce que leur raison considérait comme acceptable. En ce sens, chaque homme constitue à lui seul, microcosme errant, une manifestation de l’entièreté de l’histoire de l’homme. Dessiner, c’est ainsi laisser aller la main à la dérive et voir ce qu’elle peut bien ramener en suivant le fil du courant.

Chez Christophe Robe le dessin se décline sous plusieurs aspects. Dans l’un, c’est la couleur qui domine. Elle est à la fois utilisée comme élément du fond et vecteur des traits. Ce jeu, sur des surfaces de moyenne ou petit taille permet de faire apparaître des figures inattendues, imprévues. On y découvre un peu comment cela se passe dans les grands tableaux, sans que pour autant on puisse faire de ces dessins leur laboratoire. Ils ont une autonomie manifeste en ce qu’ils donnent naissance à un ensemble de figures, de personnages, de paysages, de situations.

Dans l’autre, un travail au crayon fait naître par un jeu de modelé et de recouvrement, des formes à tendance grotesque porteuses d’un devenir qui confine au comique. Les formes jouent avec le grain du papier et le recouvrement des surfaces se fait par un travail en couches successives de traits.

Ces dessins, rapportés aux dessins en couleur, en isolant la figure de tout contexte, lui confèrent une présence d’un autre type. Le jeu des regards dans des anti-visages puissamment expressifs fait de ces personnages des entités critiques porteuses d’un trouble existentiel intense.

Dessins couleur

Dans les dessins en couleur et les petites peintures, le paysage semble proche de ceux que l’on voit dans les grandes peintures même si les gestes sont plus anguleux, le trait plus direct. On est dans un monde malicieux où se jouent des rapprochements hasardeux que la main n’hésite pas à laisser advenir. Le trait rapproche et unit des éléments formels qui révèlent par leurs associations non réalistes la structure imaginaire, sinon du monde, du moins de notre esprit qui le construit et l’invente à chaque instant pour continuer à pouvoir y exister.

Le dessin couleur, ici, c’est l’existence en ce qu’elle a d’extatique, car c’est bien d’une extase qu’il s’agit quand la fleur devient montagne, le ciel cellule, la tête proie d’une pensée encore à naître, le nuage réservoir de feuilles et la forme d’un animal vaguement connu la boîte magique où loge un jardin d’Éden.

Cette extase est celle d’une enfance rêvée, portée par la surprise et l’amusement face à tout ce qui existe, et qui pourrait se préserver assez pour échapper aux manifestations de l’angoisse générée par la présence au monde, en s’abandonnant au flux sans cesse renouvelé d’images émergeant des rêves.

Dessins crayon

Dans les dessins au crayon, le contexte ou ce qui vaut pour tel est si peu présent que l’on comprend qu’il est question ici d’ouvrir une autre porte encore. Cette porte nous plonge dans le blanc asignifiant d’une pure surface sans territorialité dans lequel flottent des figures avec des têtes improbables mais inquiétantes. C’est qu’elles sont composites et cela de trois manières.

La première se fait par mélange de niveaux d’éléments corporels, un œil pouvant venir se loger au bout d’un pouce, une tête s’enrouler autour d’une ombre, une queue d’animal faire panache au sommet d’un arrondi.

La deuxième se fait par agrégation de formes aux contours organiques avec des formes aux contours géométriques. Là, c’est toute la tension interne de la pensée humaine qui se met en scène de manière comique, à mi-chemin entre un rêve surréaliste et une description rabelaisienne.

La troisième, par la présence de masses colorées mates et monochromes, renvoie le dessin à ce hors-champ qu’est le monde fluide des grands tableaux. On pourrait aussi y voir comme des phylactères de bande dessinée attendant qu’un texte vienne s’y inscrire.

De la miniature

À une époque qui a privilégié le grand pour ne pas dire l’immense en art, produire des œuvres minuscules et les exposer est sinon un défi du moins un peu une provocation. Réaliser des miniatures, et qui plus est dans des matériaux qui sont au sens strict des déchets ou plus exactement des fragments, des restes de la palette du peintre, c’est oser une transgression à la fois drôle et incisive.

Pourtant, ce qui se joue est plus qu’un amusement, c’est une mise en perspective sur trois niveaux de ce qui est en jeu dans une pratique picturale. Si peindre et dessiner sont depuis toujours associés, la production de sculptures, elle, vient se positionner autrement. Fut-il minuscule, le volume, de ces œuvres en fait bien des sculptures. Le fait qu’elle soient composées de minuscules assemblages de fragments provenant des restes des couleurs acryliques utilisées dans la fabrication des toiles leur confère simplement un aspect singulier.

Que voit-on dans ces miniatures ? On pourrait dire que ce sont des sortes de paysages aperçus de loin, à la jumelle par exemple, et que l’optique écrase pour les rapprocher au point qu’ils ne nous parviennent que sous cette forme minuscule. On pourrait constater que ce sont des éléments qui évoquent l’enfance. On pourrait encore ajouter que ces éléments sont des morceaux d’enfance, si l’enfance consiste bien pour une part à essayer le monde des grands par des appropriations de modèles réduits et sans tenir compte des normes rationnelles ou raisonnables qui président à leur agencement. On pourrait enfin convenir que ce sont des assemblages plus ou moins hasardeux de matière, elle-même composite, qui s’accumulent par ajouts et forment, malgré leur taille, de véritables saillances. Posés sur de petits socles en métal, ces fragments de paysage semblent effectivement remonter du lointain de l’enfance jusqu’à nous et nous aspirer en eux.

Ces morceaux assemblés font image et constituent au sens strict des plats offerts au regard servis sur un plateau installé à hauteur d’œil, ce qui confère à l’ensemble du travail une cohérence onirique imparable.

Ces tables de l’imaginaire révèlent - et il faut donc y regarder d’un peu près, s’approcher, se coller l’œil à la matière autant qu’au sujet - comment finalement la main procède pour offrir à la sensibilité, à la pensée, quelque chose à se mettre sous l’œil.

Cette main, elle accumule, accole, assemble, ajoute, retire et rajoute, et reprend, elle associe des bouts sans que jamais autre chose que ces bouts de couleur ne soient utilisés. Cette main invente sans trop le vouloir, sans chercher à voir ce qui va devenir un objet pour l’œil, un délice pour le regard. Elle opère au plus près de la nature ou de la pensée, ou comme la nature et la pensée : elle projette et tente ensuite d’appréhender ce qui est venu.

Dans ces strates, ce que nous pouvons voir n’est autre que la pensée au travail. La forme, le résultat « reconnaissable » est porteur d’une satisfaction psychique, mais la jouissance offerte, elle, passe par le jeu des couleurs et le fait que le tout est tellement petit que non seulement nous n’avons pas peur de l’approcher, mais nous pouvons nous autoriser à nous y perdre, en laissant travailler notre imagination.

Le paysage imaginaire s’impose comme le seul véritable paysage réel et les scories de matière s’impriment comme des morceaux d’une vérité absolue n’ayant d’autre objet que d’incarner le seul véritable paysage, celui dans lequel ont lieu nos opérations mentales et psychiques.

Ici le souvenir s’évanouit au profit de l’immensité de l’instant éternel de l’abandon auquel on accède à travers son incarnation minuscule.

Les trois ordres

Ces tables de l’imaginaire que constituent au sens strict ces sculptures minuscules posées sur des socles à hauteur du regard, nous permettent d’appréhender une loi de la pensée qui est aussi une loi de l’art. En nous donnant un étalon de mesure souvent occulté ou en tout cas trop rarement pris en compte et incarné par la miniature, ces tables de l’imaginaire nous rappellent que rien n’est pensable, c’est-à-dire visible, s’il n’a d’abord été rapporté à des dimensions compatibles avec l’œil et la main, le corps et la pensée, les affects et la peau.

Car c’est peut-être la fonction majeure de l’art que d’opérer dans la chair infinie du ciel et de la si inhospitalière et si étrange terre, des coupes qui les rendent soudain plus accueillants l’un et l’autre, moins terribles, moins étrangers, moins angoissants et finalement plus proches, plus acceptables, désirables même, qui sait !

Ne touchons-nous pas ici au motif secret de l’art ? L’homme éternellement surpris d’être là, dans cette situation si improbable quels que soient les dérivatifs qui lui sont offerts par l’époque, ne cesse de rejouer cette surprise sur la scène de son âme et de contrer cette angoisse en la faisant resplendir dans un ciel qu’il connaît.

Connaître, c’est trouver la bonne distance permettant à un objet d’être appréhendé. La peinture, celle de Christophe Robe en particulier, s’évertue à nous offrir des passages entre ces dimensions et à leur conférer une cohérence possible. Chaque ordre, chaque pratique, les grands tableaux comme les dessins et les sculptures miniatures nous installent à une certaine distance. Mais de quoi ? De la réalité ? Il semble que ce soit des objets qui viennent à l’esprit, par le biais de l’appareil perceptif comme de l’appareil imaginatif, et toujours par le truchement de la main.

Et c’est d’avoir compris que l’un était aussi important que l’autre dans la constitution d’une image possible du pensable que le travail de Christophe Robe parvient à nous offrir avec ces tables de l’imaginaire, un repas visuel et visible qui satisfasse quelques-unes de nos attentes les plus anciennes et les plus profondes.

Il recharge de rêve l’attente éternelle où nous sommes de voir quelque chose se lever qui nous ravisse. Un tel ravissement est la condition du savoir et le savoir, lui, est la porte qui rend possible le geste intime de s’abandonner à ce qui vient. Et ce geste, lui, est la condition de l’accès à nos affects, à nos émotions et à nos peurs délicieuses.

Ainsi voit-on ici, entre dessins, peintures et sculptures, se mettre en place une scène dans laquelle, plus que la raison, c’est la vie affective, la seule véritable « vie pensante », qui s’éjouit.

Exposition Christophe Robe : Œuvres récentes

du 13 septembre au 27 octobre 2018

Galerie Jean Fournier

22, rue du Bac, 75007 Paris

33 (0)1 42 97 44 00,

info@galerie-jeanfournier.com

http://www.galerie-jeanfournier.com

Et

Exposition : Même pas peur

au POCTB – Orléans

du 27 septembre au 28 octobre 2018 du jeudi au dimanche de 15h à 18h30

5 rue des Grands-Champs

45000 Orléans

www.poctb.fr