Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Le Trash : l’esthétique des ordures

Le Trash : l’esthétique des ordures

Un nouveau chapitre de L’esthétique et ses bords

,

Le Trash : crasse, ordures, déchets, est une catégorie esthétique de plus en plus étudiée en Occident, bien qu’elle soit moins connue que la catégorie Kitsch, avec laquelle elle présente des similitudes et des différences.

Il traite d’une appréciation des aspects bas de l’existence, dont nous trouvons des références pionnières et significatives à Nietzsche et Bataille. Nietzsche, s’oppose à l’idéalisme, adorateur de belle apparence, homme sous-cutané, chair sanglante, viscères ; excroissances, matières fécales, urine salivaire, sperme. Bataille, dirige son attention sur les phénomènes impurs et dégradants de la vie humaine, la décomposition, les malsains, tout ce que l’hypocrisie sociale tente de cacher. Pour les deux, la véritable expérience esthétique ne serait pas le goût mais le dégoût (Perniola, 2006 : 5).

De nombreux artistes ont fait l’axe désagréable de leur poétique, on n’oublie pas le Baudelaire de Une charogne, mais à partir des années soixante du siècle dernier c’est devenu un mouvement, dont l’American Funk Art, le Wiener Aktionismus et le Néodadaïsme. Dans le même temps, la dérive populiste des ordures se déclenche et se développe, « une dégénérescence de la démocratie, nourrie d’un ressentiment viscéral envers les élites en général et les intellectuels en particulier, ainsi que d’un profond mécontentement contre le monde symbolique » (Idem : 5-6), paradoxalement cet anti-intellectualisme peut être une option intellectuelle. Il assume pour cette raison des caractéristiques intolérantes et répressives par rapport à tout type de valeur culturelle, mettant en danger la base même de la culture. Cela n’exclut pas, bien sûr, l’instrumentalisation de certaines traditions culturelles tant qu’elles ne sont pas critiques et inoffensives à des fins d’avilissement.

C’est ainsi que la poubelle, des deux dernières décennies du siècle dernier, devient à la mode parmi certaines élites émergentes, de sorte que la mauvaise éducation, la vulgarité, l’arrogance et l’ostentation cynique sont devenues leurs pratiques habituelles, leurs modèles de comportement, signes d’appartenance à des groupes sociaux émergents. Les groupes qui peuvent avoir une origine professionnelle, ethnique, religieuse, militaire, de classe, etc., selon chaque situation particulière, s’inspirent des modes de vie du crime organisé et sont reconnus dans le mépris de toutes les règles civiles et de toute éducation. Comment était-il possible que le laid, l’abject, l’obscène soient considérés comme un aspect de la beauté et deviennent un facteur d’inspiration pour les arts ? Comment était-il possible que ces termes utilisés dans un sens péjoratif soient devenus des catégories esthétiques efficaces ?

La poubelle devient alors à la mode, devient un stéréotype dans lequel les politiciens, les cadres, les fonctionnaires, les publicistes sans scrupules, les enseignants et les étudiants qui misent sur la marginalité sont inspirés. Cependant, dans les dômes, bien que cette abjection soit partagée, le son de l’hypocrisie sonne, il faut se déplacer alternativement dans et hors de la culture et des formes. Nous ne savons pas si nous devons nous réjouir ou nous attrister parce que finalement les choses répugnantes, dégoûtantes et désagréables liées aux ordures sont soumises à l’approbation des jeunes à l’étage et des vieillards présumés ou parce que dans l’impudeur des ordures il y a une reconnaissance grossière et honnête de la dureté de les conflits socio-économiques et une démystification potentielle des mensonges et des impostures. L’hypocrisie et les ordures sont les deux faces d’une même médaille, dans une société dans laquelle chacun cherche la reconnaissance et personne ne l’obtient, chacun est digne et méprisé par lui-même et par les autres. La pseudo-restauration morale dont se vante la « nouvelle » élite est aussi anachronique et inefficace que le pseudo-immoralisme des masses qui nagent encore, et qui sait combien de temps, à la poubelle.

Peut-être que les « valeurs » éthiques-esthétiques ne peuvent plus être reconsidérées dans une société qui ne reconnaît que la valeur de l’argent et du pouvoir politique. Il y a ceux qui soutiennent, cependant, que les ordures ne pourraient pas être la faiblesse mais la force de la culture occidentale, ses vices, pas ses vertus, dans la lutte qu’elle mène contre le fanatisme et le fondamentalisme.

Le populisme et ses multiples manifestations, dans le paradigme de la communication qui traverse aujourd’hui la culture occidentale, pénètre tous les domaines de l’humain : la politique, le commerce, l’industrie et même l’éducation, les arts et la culture, qui seraient plutôt appelés les contrecarrer, être ce qui s’oppose à la communication et à ses mécanismes nuisibles de notation et de spin. Nous sommes alors dans l’apothéose du populisme, dans son hégémonie incontestée, à tel point qu’aucune opposition à celui-ci n’est dispensée de devoir y recourir, étant elle-même populiste, médiatique, communicationnelle.

Ainsi, il est insisté pour que les reflets soient « attractifs », pour pouvoir contrecarrer le populisme puisque pour lui toute réflexion est gênante ; Il est suggéré que les expositions d’art ne soient pas « difficiles » mais « accessibles », pour s’opposer à l’idée populiste de l’hermétisme de l’art. Le populisme est un « régime discursif », c’est aussi un régime de représentation, c’est une spécificité rhétorique de représentation, il impose que les choses soient dites simplement et clairement, c’est pourquoi c’est la restauration de toutes les oppositions binaires, de toutes les dichotomies. Par conséquent, « l’autre » primordial pour le populisme (de droite ou de gauche) est « l’intellectuel » et non « l’aliéné ».

On a dit que le populisme est un danger pour la démocratie libérale, et qu’il représente également un piège implicite pour sa propre organisation. Le populiste doit s’adresser au « peuple », cela ne signifie pas que le populisme et le nationalisme sont la même chose, dans de nombreuses circonstances, il est nécessaire de se référer à un concept de « peuple », bien que le concept nationaliste de « peuple » soit le plus problématique. Le sens multiculturel pose également des difficultés, enfin il s’agit de contraintes identitaires, de biens qui doivent être problématisés et déconstruits, tant que les circonstances le permettent (Lesage, 2006 : 9).

Dans une démocratie représentative, les politiciens sont censés représenter un électorat ; dans un régime d’hégémonie populiste, les politiciens doivent faire face à deux attentes contradictoires : d’une part, si le peuple est désorienté, il doit être guidé ; de l’autre, les politiciens doivent faire entendre les souhaits des gens. Si vous avez traditionnellement le premier à gauche et le second à droite, ils sont aujourd’hui présentés comme des attentes pour chacun d’entre eux, selon les circonstances, l’opportunité. Gauche et droite ne signifient pas de différences claires entre représentativité et autoritarisme, les deux choisissent leur concept de politique selon le menu, comme il leur convient.

Donner la parole à la volonté du peuple ou la guider ; en réalité, les politiciens font les deux, le populisme implique paradoxalement la coexistence de la démophilie et de la démagogie, l’amour et la haine du « peuple », leur transfiguration mythique et leur instrumentalisation cynique. Le populiste suit la ville et peut alors l’influencer. Ce qui se perd dans cette dialectique, entre sacralisation et séduction, c’est le devoir de l’instruire, de l’éduquer à des fins universelles ou universalisables, d’en faire un sujet éthique, de s’approprier l’amour du savoir et de lui permettre de décider dans toute circonstance, sans dépendre de la « vérité » du gourou, du parti, du commandant, ou de la présence des lois et de la police.

Pour cette raison, même en période de mondialisation, le cadre de l’État national règne dans le discours politique comme une marge d’action politique, le populiste ne s’intéresse pas à un électorat ou des institutions ou des problèmes qui dépassent ces frontières étroites, les intérêts « nationaux » prévalent, il ne prétend pas penser ou à agir globalement. Plus précisément, les populismes se limitent au territoire des États nationaux en tant que filtre des flux (de marchandises, de capitaux et de personnes) ; des biens et des capitaux aussi déréglementés que possible, des personnes, aussi réglementées que possible. Cette utilisation de l’État national comme filtre ambigu conserve sa fonction capitaliste classique, ne contredit pas le rôle que « l’Empire » l’attribue, limite son volontarisme au territoire national ou à des alliances temporaires régionales, commerciales ou politiques qui rompent comme les affections, générant un immense crack démocratique. L’asymétrie entre l’espace politique et l’espace économique n’est pas discutée, elle fait partie du contenu bloqué dans sa fuite de l’éducation vers les gens qui « aiment tant ». Si le slogan libéral « penser globalement, agir localement » pouvait, en ce sens, acquérir une nuance populiste, en vérité le populisme ne pense ni n’agit globalement, abandonne toute politique mondiale possible aux empires ou aux philosophes et aux rêveurs, une politique globale impliquerait dialogue sincère, acceptation des différences ; à l’intérieur du fief ils peuvent être ignorés ou phagocytés.

Ce refus de penser et d’agir globalement trouve un appui ironique dans le théoricien de la démocratie libérale Francis Fukuyama (1992), pour qui une démocratie mondiale est impensable car l’histoire se termine avec l’institution de la démocratie libérale à la frontière nationale. Pour cette raison, il ne fait aucun effort pour penser aux différences culturelles dans le cadre d’une démocratie mondiale, mais si les différences culturelles sont admissibles dans une nation, pourquoi ne peuvent-elles même pas se penser pour un État mondial ?

Les populistes et les libéraux sont donc dans une contradiction incurable : le capitalisme est un système économique mondial, déterritorialisé, la démocratie libérale, au contraire, a une délimitation nationale ou régionale, territorialisée. Tous deux maintiennent l’asymétrie entre les sphères politique et économique, une démocratie restreinte, non seulement territoriale, et une économie mondiale. Pourquoi ils limitent son soutien à la démocratie au niveau national, au lieu de créer et de soutenir des institutions politiques mondiales ? C’est peut-être à cause du fameux « réalisme » politique ou parce que l’idée d’une démocratie libérale qui couvre le monde entier n’est pas viable pour le capitalisme. Le capitalisme prospère précisément dans le cadre de la séparation entre l’espace politique et économique, une démocratie mondiale pourrait représenter la fin du capitalisme car il serait très difficile de profiter des différences socio-économiques, des élites corrompues des puissances économiques et des élites corrompues des pays dépendants, avec des gouvernements de gauche ou de droite, ils auraient beaucoup de difficultés à se soutenir mutuellement comme ils l’ont fait jusqu’à présent, malgré leur éthiques « inconciliables ». On peut alors craindre qu’une « démocratie libérale capitaliste mondiale » soit une contradiction dans les termes, en tout cas elle le sera tant que l’action politique se limitera au territoire des États nationaux, consolidant en fait l’hégémonie dans chacun d’eux et dans le système mondial des petites élites, bien qu’elles aient l’intention de consacrer leur action aux intérêts du « peuple ». Le problème du populisme est finalement son élitisme.

Un autre visage du protéique Trash est celui qui a à voir avec le terrorisme islamique du 11 septembre, dans ses actions médiatiques ou marginales, dans les centres ou dans les périphéries, dans les actions et dans les réactions. Le terrorisme est communément interprété comme le meurtre de quelqu’un par des terroristes, ce phénomène a donné lieu à parler de « guerre asymétrique » et de « guerre contre le terrorisme ». Lorsque le terroriste se suicide dans l’attaque, cela est interprété comme un moyen de parvenir à une fin. Baudrillard (2002) renverse cette perspective et voit dans l’acte suicidaire l’objectif précis du terrorisme et dans le meurtre d’autres personnes des dommages collatéraux du suicide publiquement et médiatiquement mis en scène.

L’acte terroriste est un acte dans le contexte de l’économie symbolique, un potlatch, dans lequel le terroriste sacrifie sa vie de façon spectaculaire, comme dans le 11 septembre, le principal événement mondial de notre temps, forçant la société occidentale à remplir également un sacrifice. Cet acte a été planifié et exécuté, apparemment, non par des étrangers sauvages mais par des connaisseurs de l’Occident et de son économie symbolique, ce qui leur permet de mettre la culture occidentale face à cette demande.

Avant la réaction militaire, ce qui s’active immédiatement avec ce type d’actes, c’est la machine médiatique occidentale. En ce sens, il s’agit d’un défi symbolique dans lequel la culture occidentale a du mal à sortir : elle doit faire un pari équivalent ou supérieur, à la fois dans les sacrifices humains de ceux impliqués dans ces actes et ceux qui ont collaboré avec eux, réagissant répressif à l’acte terroriste ; comme dans son pouvoir symbolique, avec le sacrifice de son peuple, au combat, dans la répression. Mais ce dernier est très difficile pour la culture occidentale, qui depuis longtemps a laissé la mort sacrificielle, elle est devenue un tabou. Pour nous, la valeur réside dans la vie ou la survie, pas dans la mort, ni même héroïquement, l’Occident moderne, même en perdant de nombreuses vies dans chacune des batailles, a toujours imaginé que les victimes seront celles de l’ennemi, pas les leurs, ne pas être capable de se préparer au sacrifice de la propre vie.

Fermé la possibilité du potlatch dans cet aspect, peut-être il y a une possibilité de réponse dans l’art, en particulier dans l’art contemporain (Groys, 2006 : 18).

Quelque chose qui surprend, c’est le silence et la tranquillité des terroristes islamiques lorsqu’ils sont interrogés sur les raisons de leurs actes, leurs réponses se réfèrent toujours à Allah et ne contiennent pas d’aveux personnels, leur partie humaine, leur psychologie et leurs peines sont exclues. Les images dont on se souviendra de Ben Laden, le montrent toujours dans une pose digne et affable, son regard absorbé dans l’infini, l’image de la maîtrise de soi caractériserait le terrorisme contemporain. Le terroriste est prêt à sacrifier sa vie mais pas sa dignité, il n’expose pas sa vie privée au voyeurisme occidental. L’homme occidental, au contraire, s’accroche à la vie mais est prêt à perdre, à sacrifier ou à négocier sa dignité. Il suffit pour nous convaincre d’observer l’art occidental des dernières décennies, pour ne pas s’étendre à ses dégradations communicationnelles, il s’agit d’un « exercice volontaire de perte de sa dignité et de la dignité humaine en général » (Groys, Ibid.). L’art moderne a soumis l’image de l’homme à la torture qui a atteint sa dissolution complète, sa déformation, à la confession de son impuissance à maintenir la noblesse, le convenable, la perfection. Il a plutôt montré une image négative, incompétente et sauvage préméditée, celle d’un perdant sans dignité, un artiste maudit, dans un état d’échec permanent.

Cette confession, qui a commencé par la reconnaissance de ne pas être capable de produire une œuvre d’art parfaite, elle nous amène à opposer le terroriste, prêt à sacrifier sa vie, à l’artiste moderne, prêt à sacrifier sa dignité. Ce serait le potlatch offert par l’Occident au sacrifice des terroristes, la dignité en échange de la vie. « La perte programmée et calculée de la dignité humaine est devenue, en effet - pour Groys - depuis longtemps, le processus fondamental de la culture commerciale de masse de l’Occident » (Idem : 19), et en cela la politique, il faut ajouter, n’a fait que suivre la culture de masse. Dans la recherche publique de sales secrets, de révélations privées, la limite de la honte, de l’humiliation est continuellement dépassée ; En cela, nous ne savons pas qui imite qui entre les émissions de téléréalité et la vie publique. Et tout cela non pas contre la volonté des participants mais avec leur disponibilité enthousiaste pour aller chaque fois plus loin. Les mêmes figures éminentes du monde occidental doivent toujours être prêtes à perdre leur dignité, à montrer leur intimité, à se déshabiller devant la voracité voyeuriste des mass media et de leur public. Avant, les notables risquaient leur vie en duel, maintenant ils mettent leur dignité en danger, ce changement de la perte de vie à la perte de dignité serait le point de départ de la culture occidentale moderne.

Cette particularité est l’un de ses paradoxes car la culture occidentale se vante justement de considérer la dignité humaine. La dignité de l’homme serait intouchable et nous le croyons. Cela signifie que la dignité de chaque personne est entre leurs mains, c’est leur propriété privée, par conséquent ils peuvent la transformer, la changer, la perdre, la négocier comme n’importe quelle marchandise. Dans d’autres cultures, cette liberté n’existe pas, la dignité individuelle est inscrite dans un ordre hiérarchique que l’individu ne gère pas. Là où l’ordre symbolique demeure ou se rétablit, grâce aux révolutions religieuses et idéologiques, ni l’économie de marché ni l’économie symbolique ne prospèrent.

La perte de soi, pratiquée par les artistes de l’avant-garde historique et théorisée par Bataille (1957), a à voir avec le sacrifice de l’image traditionnelle de l’homme, pleine et digne, la perte de soi par l’ivresse, le désir sexuel, l’extase qui transgresse toutes les limites de la pudeur. Mais c’est un potlatch interne à l’art, l’artiste se dénonce a soi-même, s’expose, au prix de se gaspiller. Pour radicaliser ce processus, il affirme qu’il ne le fait que pour de l’argent, dénonçant la même intériorité, la démantelant, avouant la défaite à tous les niveaux.

L’auto-iconoclastie, dénigrant sa propre image, est un médium artistique très courant, mais elle est profondément enracinée dans l’histoire du christianisme, l’image du Christ en croix est l’image iconoclaste par définition, une provocation pour le reste des religions qui ne veulent pas douter de la dignité de leurs fondateurs. Le traitement de l’image de l’homme par la destruction, la déformation et l’insulte est dans la tradition chrétienne. Le processus commencerait par l’incarnation même, définie par Vattimo avec le mot grec kenosis, dans son texte Credere di credere (1996). Cette auto-iconoclastie se prolonge dans la psychanalyse, qui éduque l’homme occidental à communiquer les secrets les plus sombres de son âme et à tolérer des déductions honteuses de sa vie intérieure.

L’art contemporain et les médias font plonger cette tradition dans le délire, alimenté par l’inquisition et la psychanalyse, selon lesquelles la vérité du sujet se cache derrière l’image conventionnelle de la dignité humaine. Cette vérité à valoir, à tenir pour vraie, doit être laide, sale et mauvaise, la culture communicationnelle occidentale contemporaine, chacun de nous, s’attend juste à ce que cette vérité apparaisse tôt ou tard. Cette culture, face aux événements terroristes, a immédiatement commencé la recherche de leurs motifs cachés dans l’irrationalité, le ressentiment, la psychologisation et même dans l’esthétisation de la violence en direct, oubliant les déclarations des terroristes eux-mêmes lorsqu’ils ont affirmé qu’ils s’étaient suicidés en l’honneur d’Allah.

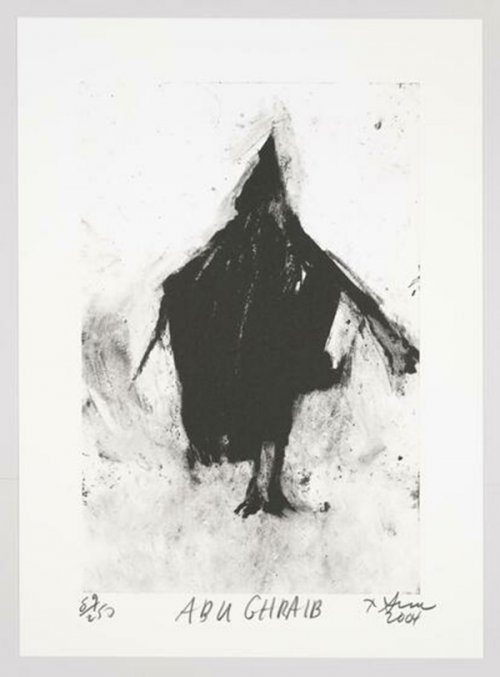

En ce sens, dit Groys (Idem : 21), les vidéos faites par des soldats américains dans la prison d’Abou Ghraib, en Irak, pourraient être considérées comme un autre document du potlatch occidental, elles sont destinées à montrer la sale réalité qui se cache derrière le image digne des vidéos de Ben Laden, ces vidéos ne refléteraient pas notre culture et nos valeurs, mais si vous voyez des informations sur l’histoire de l’art, vous trouverez des citations de l’esthétique subversive des années 60 et 70, ces images ne nous sont pas étranges, ce qui expose l’homme comme un corps acéphale, tremblant et terrifié, engagé dans des jeux sadomasochistes. Des tortures ont probablement eu lieu, mais il ne peut être caché qu’une grande partie des scènes présumées de débauche étaient fabriquées pour les photos et vidéos. Il s’agit alors d’art et en particulier d’art contemporain.

Si la révolte artistique-intellectuelle des années 60 - 70 a enterré les valeurs traditionnelles et l’image humaniste de l’homme, découvrant la « vérité » du corps acéphale et sexualisé, pourquoi l’entreprise ne réussira-t-elle pas à remettre en cause ? et transgresser de la même manière une autre culture et son image de l’homme ? Les soldats américains qui ont pris ces photos et vidéos, qui ont monté ces scènes, ont grandi dans une culture dans laquelle c’est déjà normal, on les voit dans les médias, lors de fêtes, lors d’expositions. Ces actions représentent-elles le projet de démocratie, de liberté, typique de la culture occidentale ? Si le corps nu, dépouillé de toute tenue symbolique et idéologique, est la liberté et la vérité de cette culture, alors ils suggèrent une offre au monde islamique en général : « déshabillez-vous... alors vous serez comme nous, libres, nous pourrons nous amuser ensemble ». C’est un autre potlatch, non celui de la mort sacrificielle mais celui de la bacchanale, celui de l’échange de la méchanceté et de la bassesse ; Nous ne pouvons pas encore dire lequel de ces échanges aura le plus de succès ? (Idem : 23).

La critique culturelle occidentale jusque dans les années 1960, vue désormais, avait des choses claires, était scandalisée que la vie ait été réduite à être une annexe du processus de production, puis abordait la culture officielle de la société bourgeoise, antécédent de la culture de masse et de la mondialisation. Aujourd’hui, la critique culturelle n’est pas claire quant à son objectif, elle essaie simplement de pêcher au milieu d’un vide culturel. Dans ce contexte, il y a l’épisode du 11 septembre, du terrorisme fondamentaliste en général et la réponse conséquente de la lutte antiterroriste et l’épisode de la prison d’Abou Ghraib en particulier.

Quelles sont les valeurs, quels sont les aspects identitaires, culturels, économiques et politiques qui s’opposent au défi symbolique implicite de la mort sacrificielle des terroristes islamiques ? Les réponses n’ont pas été convaincantes, elles tombent dans l’étroitesse des idéologies, dans la timide défense du système de valeurs lui-même. Il est entendu que la réponse à une civilisation n’est pas facile, bien qu’elle ait été construite sur les valeurs de la culture, de la démocratie et de la liberté, elle a fait du commerce et de la communication deux de ses caractéristiques, dans cette réponse ils doivent mettre en jeu des aspects tels que la dignité, l’humiliation, la honte, l’honneur, le déshonneur, qui passent à l’arrière-plan dans ce contexte défini par la lutte acharnée pour le pouvoir politico-économique, obtenu et maintenu par tous les moyens. Ces valeurs, telles que les thèmes de la mort, de l’héroïsme, de la force, de la beauté, de la tradition, du rite, du mythe, ont été expulsées de la culture moderne ou restent traitées comme de vieilles cartes postales romantiques (Vincentini, 2006 : 24-25 ).

Le problème n’est pas récent, il a déjà été perçu comment, au moins depuis que les problèmes du deuxième après-guerre tels que la névrose, la maladie, l’échec, la psychose, la perte et la chute de l’âme occidentale constituent le cœur de sa littérature. Ce n’est que très récemment, dans la littérature et dans les arts de masse, phagocytés par la communication, que cette capacité à voir les profondeurs de l’âme humaine s’est affaiblie et est devenue une critique plus heureuse que tragique des valeurs de l’Occident, dérive qui se trouve aujourd’hui au centre du débat en sciences sociales et philosophie.

Les vidéos d’Abou Ghraib, près de Bagdad, constituent l’un des nombreux épisodes dans lesquels l’Occident manque de sa prétendue supériorité sur les autres cultures, un autre épisode qui donne lieu à l’autocritique radicale de son propre ethnocentrisme et ses propres hontes. L’indignation pour l’ethnocentrisme est une invention occidentale, les textes récents de Girard (1972, 2001) sur le sujet sont la continuité d’une tradition qui remonte à Montaigne (1533-1592), fondateur d’une lignée qui s’est depuis enrichie, avec ses plus grands représentants au XVIIIe siècle, sa résurgence après la Seconde Guerre mondiale et sa pertinence même dans le déconstructionnisme poststructuraliste. Mais cette autocritique occidentale n’échappe pas à l’ethnocentrisme qui condamne. Ainsi l’art, l’esthétique et la philosophie contemporaine condamnent ce que nous sommes sans pouvoir se soustraire à l’ethnocentrisme, l’ethnocentrisme est en fait très bien distribué dans le monde.

De retour à Girard, la violence est liée au sacré, le sacré dans le monde ancien régule la violence en polarisant dans une victime toute la violence qui menaçaient la communauté, les dieux archaïques étaient des boucs émissaires divinisés. La tradition judéo-chrétienne change cette tradition, Jésus n’est plus le bouc émissaire, il est la victime innocente qui perd le pouvoir de réabsorber la violence, et pour ne pas infliger de violence il en souffre, il oppose à la « loi de l’œil pour œil » celle de « tournez l’autre joue », abandonne la vengeance.

« Ne pas accepter l’invitation au mal faite par les violents est le seul moyen de bloquer la violence collective qui se propage comme une peste » (Vincentini, Idem : 26), le terrorisme et la haine pour l’Occident vivent au sein de la communauté dont ils veulent se venger, ils adoptent leur progrès et imitent leurs modalités, la vengeance naît au sein d’une fausse intégration, l’invitation à participer est souvent leur tactique.

Il y a un honneur ordinaire et un honneur héroïque, le héros homérique ne doit pas oublier la magnanimité contre les faibles et les vaincus. L’extrémisme d’honneur fait d’Achille une figure isolée dans son mépris, sa colère, son manque de respect ; son incapacité à renoncer à la violence ne permet pas la réconciliation, l’abandon de la vengeance, la réparation, le retour à l’amitié. La vie vaut peu si l’on ne vit pas dans la dignité et n’est pas digne d’être vécue à tout prix, mais l’homme grec pouvait transformer sa chance dans une victoire de la dignité, de la fierté et de la liberté, il pouvait donner un sens à l’absurde, à l’humiliation et à la honte avec l’effort quotidien de maîtrise de soi, avec la discipline et la force.

A l’ennemi n’échappent pas les parties mesquines, malades et défectueuses de notre vie, il se jette sur elles, s’y accroche et les déchire comme les oiseaux charognards attirés par la puanteur des corps décomposés. Se défendre de l’ennemi est possible en se faisant des hommes vertueux, de cela nous profitons pour notre existence, en utilisant l’ennemi comme un véritable miroir de nous-mêmes, « nous profitons de l’ennemi » (Plutarque).

Mais aujourd’hui, qui est l’ennemi de l’Occident et que voit-il se refléter dans ses yeux ? Le sacré a été violé par le marché, la dignité humaine a été violée par la culture des droits et de la liberté. Les faits d’Abou Ghraib sont un scandale honteux, une cruauté mêlée de perversions sexuelles, le visage d’un Occident qui est heureux de s’enfoncer dans les zones sordides de l’intimité humiliée. Comme les émissions de téléréalité, quintessence de la culture communicationnelle, l’art contemporain semble une dénonciation heureuse et grotesque de la marchandisation de la vie contemporaine, l’expression d’un monde chaotique, agressif et rapide, plein de marchandises et d’invitations à la consommation, un art qui dorlote la violence, reproduit le vide et tente de s’imposer avec scandale, un art de supermarché.

Offensant l’honneur des Irakiens, l’honneur de l’Occident a été offensé, d’avoir humilié et offensé l’ennemi, d’avoir eu le plaisir de l’offenser, d’avoir été co-auteur de ce film porno méprisable et infâme, parce que « qui est noble s’impose de ne pas faire honte » (Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra).

A travers les médias, nous assistons à ces films d’horreur : New York, Madrid, Londres, Buenos Aires, Caracas, la violence n’est plus seulement du spectacle, c’est de la routine, tous les jours, elle est devenue omniprésente, elle a été acceptée par un collectif résigné et pour scandaliser il faut l’amplifier à travers l’art et le divertissement. Le travail constant des fondamentalismes religieux et politiques, des idéologies et de la sensología, du « déjà pensé » et du « déjà ressenti » (Perniola, 2004), polarisant les notions de victime et d’agresseur efface les limites de la souffrance que l’on peut infliger à « l’ennemi », nous a fait oublier de ne pas tolérer l’intolérable.

Le Trash, l’ordure est le nom que la culture attribue aux manifestations qu’elle rejette, ce qui n’a ni nom ni forme, ce qui apparaît dans le langage comme une dévaluation de son contraire positif. Ce n’est peut-être pas une pratique aussi silencieuse et inconsciente. C’est un phénomène ambigu, il apparaît, d’une part, comme la dernière manifestation de l’avant-garde qui se disloque et se recycle sur le marché de la communication médiatique, de la sous-culture, de la vulgarité inacceptable et, d’autre part, c’est aussi sa réappropriation pour sa contrepartie naturelle, la culture « haute » (Carmagnola, 2006 : 46).

Le « bon goût du mauvais goût » (Sontag, 1966), entre la transgression et la « transgression intrinsèque » (Zizek, 2004), clin d’œil avec lequel la culture « haute » invite à savourer la « basse », alors qu’officiellement la condamne, valeur de positionnement, distinction, par rapport au « bon goût ». Le kitsch est aussi une exposition de mauvais goût, tous deux se voient « entre parenthèses », avec une attitude réflexive, ironique, qui s’approprie de ce qui prend de la distance. Le kitsch, cependant, est de mauvais goût tant qu’il adhère avec enthousiasme au bon goût hyper-codé ; tandis que le Trash est plus autonome dans son penchant pour le vulgaire, dans sa recherche du contraire.

Les airs de Postmoderne ont évidemment à voir avec la réévaluation des deux phénomènes. Le Trash a toujours existé, c’est une des formes extrêmes que l’on pense à la haute culture, mais le vrai Trash ne naît qu’avec le Postmoderne, avec la chute définitive de la palissade entre haute et basse culture, il ne peut survivre sans l’opération continue de mettre entre guillemets que fait partie de la mentalité postmoderne (Eco, 1983). Mais le Trash n’est jamais la même, son identité est continuellement intervenue par le pouvoir, auquel il s’oppose plus ou moins consciemment. On peut affirmer qu’il a des ancêtres notables en littérature (Rimbaud) et en philosophie (Nietzsche), mais en même temps où la vulgarité et le mauvais goût deviennent des intentions conscientes qui s’opposent au statu quo culturel, ils prennent une sens différent, un potentiel critique, d’opposition, cela se passe avec l’avant-garde, de Picasso à Cage. Mais lorsque le Postmoderne est codifié, sanctionné, institutionnalisé avec la disparition de la différence de degré, de niveau et de « valeur », alors l’impact de l’expérience, avec le Trash, diminue.

Cela semble être son ambiguïté actuelle : montrer de l’aversion pour de tels phénomènes semble traditionnel et conservateur, mais y plonger joyeusement est fortement déconseillé. Le goût implique toujours jugement, discrimination, choix. Dans le territoire continu, indéfini et homogène de la culture médiatique, qui va du musée à la téléréalité, le soupçon naît qu’également avec le Trash il faut chercher les repères, établir des positions qui changent avec le temps. Peut-être que ce n’est qu’une mode, le Trash est maintenant la vulgarité exposée, implicite, programmée, choisie sous une de ses multiples formes : le kitsch ne sait pas se séparer de la religion officielle du bon goût, le Trash implique, à l’opposé le choix contraire à la haute culture, à la vénération traditionnelle pour la beauté, la belle forme et les bonnes manières. Dans cette intentionnalité du « mauvais comportement » apparaît, implicitement, un œil strabique, qui voit de l’extérieur et nous dit « regarde comme je suis vulgaire ».

Peut-il y avoir une affinité entre tout ce qui va de l’anarchisme épistémologique à la Feyerabend et l’ouverture pluraliste et éclectique qui a commencé dans la culture avec des pratiques légitimées par le Postmoderne ? Dans son ouvrage le plus célèbre, Against the Method, 1970, parallèlement à l’émergence de la discussion moderne-postmoderne, il est difficile de ne pas percevoir de nombreuses affinités. Un débat animé s’était ouvert un an plus tôt sur la scientificité des sciences avec le livre de Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 1969. Celui de la rationalité de la science n’est qu’un mythe, sur la même base l’entreprise scientifique il y a des hypothèses irrationnelles, des actes de foi, des persuasions rhétoriques, des éléments esthétiques. La science viole les règles que le lieu commun lui attribue, une fois affirmée elle assume un pouvoir très semblable à celui de la religion. C’est pourquoi « toutes les sciences sont des sciences humaines », l’épistémologie se transforme alors en anthropologie et le savoir en exercice de tolérance.

Cette attitude est très similaire à l’ouverture postmoderne et, d’autre part, justifie la poétique basée sur l’abolition des frontières et des palissades disciplinaires. Mais, retournant au Trash : quand l’épiphanie de la vie quotidienne, typique de l’art et de la littérature de la fin du XIXe siècle, est devenue une esthétisation de la vie quotidienne et, plus tard, une concession à la vulgarité, aux ordures, à la complicité avec la subculture ? Comment l’épiphanie s’est-elle transformée en collusion, justification du pire ? Il faut reconnaître que les définitions qui permettaient la critique, l’histoire, sanctionnant et établissant des valeurs et des hiérarchies, se sont effondrées.

L’abolition de la hiérarchie des sons et l’acceptation du bruit comme élément structurel de la musique, la théâtralisation des différentes formes d’expérience esthétique, la suppression des frontières formelles qui délimitent l’œuvre de la vie, sont les moments décisifs de ce crescendo. Le déni de l’art en tant que territoire séparé et de la séquence objectif / projet / forme, la perte de la définition entre haut et bas, beau / laid, forme / informe, la substitution de la rébellion par l’acceptation, de la subversion par la subvention, le même monde devient œuvre, l’indistinction, où nous mène-t-elle ?, considérer le Trash comme la forme extrême d’indistinction œuvre / vie ?

S’opposant au modèle classique de réalisation basé sur la « compréhension », dans la volonté de vérité, Cage a codifié une forme paradoxale de « dispositif » d’intentionnalité : l’intention d’abolir toute intention, « Il ne peut y avoir que de belles choses. Il faut qu’il y ait des choses que nous avons du mal à accepter » (Cage in Carmagnola, Idem : 54). Par exemple, Finnegan’s Wake ou 4’33’’, la « silent piece » du même John Cage de 1952, produisent une « difficulté », mais ils sont toujours sur le côté haut de l’œuvre, nous pouvons cependant demander s’ils ouvrent également le voie opposée, l’acceptation de la non-forme, vers le splatter, la pulp, le Trash (déchet, ordure, camelote, immondice, cochonnerie, saloperie). Comment exclure à la fois l’excès de pureté religieuse, qui annule la belle forme, et l’excès inverse, la contamination avec le monde, qui aboutit à des résultats similaires par agrégation plutôt que par exclusion ?

Si nous acceptons l’ambiguïté du Trash, nous pouvons surmonter la position « noble » qui rejette le mauvais goût et la vulgarité comme n’appartenant pas au domaine de la forme esthétique et de ses valeurs. Bien qu’il faille tenir compte de la circonstance historique : le postmoderne a codifié la libération du monde de la vie des sujétions aux critères de l’esthétique classique, en l’esthétisant complètement. Mais cette opération n’est pas différente de la stratégie de l’avant-garde historique. L’indistinction du postmoderne et son éclectisme seraient ainsi parallèles à l’anarchisme épistémologique, à la critique « contre la méthode » qui encourageait une phase du débat sur la science et l’histoire. Loin de représenter le déni de la haute culture, qui trouve sa plus haute expression dans les œuvres et les pratiques de l’avant-garde, certains des phénomènes du Trash pourraient être considérés comme la réalisation la plus radicale de la même avant-garde.

Ou le Trash est un comportement vulgaire pur et simple, une « transgression intrinsèque », une reproduction de ce qui existe sous forme d’ironie, de moquerie, de subversion feinte. Ensuite, la culture et la critique ré-légitimeraient, par cette exclusion, leur propre statut. Ou le Trash a besoin, pour subsister, du clin d’œil, des guillemets, du second regard. La différence serait-elle alors entre sa pratique inaugurale et sa pratique consolidée ?

Les choses ne semblent pas si simples, le paradoxe est que seules les personnes talentueuses ont la capacité de s’éloigner du talent, de passer de la bonne peinture à la mauvaise peinture, du travail au ready made, d’abandonner la forme. De la même manière, semble-t-il, le Trash prend de la valeur lorsqu’un interprète parvient à le citer, lorsqu’un œil réflexif est capable d’établir une nouvelle forme de goût où le même « anything go » constitue un dernier mode de distanciation. Cela n’exclut pas le risque que se délecter des guillemets soit une forme extrême de stupidité, déjà sans remède.

Bibliographie :

Mario Perniola 2006, « Editoriale : Trash o ipocrisia ? », Rév. Agalma Nº 11, pp. 5-6, Meltemi, Rome.

Mario Perniola 2004, Contro la comunicazione, Einaudi, Torino.

Dieter Lesage 2006, « Populismo e democrazia », rév. Agalma Nº 11, pp. 8-15, Meltemi, Rome.

Boris Groys 2006, « I corpi di Abu Ghraib », rév. Agalma n ° 11, p. 16-23, Meltemi, Rome.

Isabella Vincentini 2006, « La vergogna, la dignità e il disonore », rév. Agalma Nº 11, pp. 24-34, Meltemi, Rome.

Fulvio Carmagnola 2006, « I padri nobili del trash », rév. Agalma n ° 11, pp. 46-57, Meltemi, Rome.

Francis Fukuyama 1992, The End of History and the Last Man, Penguin Books, London.

Jean Baudrillard 2002, L’Esprit du terrorisme, Galilée, Paris.

George Bataille 1957, L’érotisme, Minuit, Paris.

Gianni Vattimo 1996, Credere di Credere, Garzanti, Milano.

Susan Sontag 1966, Against Interpretation And Other Essays, Farrar, Straus & Giroux, New York,

Slavoj Zizek 2004, L’epidemia dell’immaginario, Meltemi, Rome.

Thomas Kuhn 1962, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago,

Paul Feyerabend 1970, Against Method : Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, in M.

Frontispice : "Poured Painting with painter’s smock", 2015 de Hermann Nitsch, Courtesy Galerie RX © Photo Éric Simon