Accueil > Les rubriques > Images > Vu du ciel

Vu du ciel

No man’s land

, et

Nous sommes aujourd’hui au cœur de ce qui peut apparaître comme un paradoxe et qui n’est peut-être que l’extension d’une donnée à la fois vécue par chacun et littéralement « impensable », le fait que nous habitons sur une terre qui n’a été faite ni par nous ni pour nous et qui est pourtant peuplée jusqu’à l’écœurement d’éléments produits par nous, les humains.

Nous sommes aujourd’hui au cœur de ce qui peut apparaître comme un paradoxe et qui n’est peut-être que l’extension d’une donnée à la fois vécue par chacun et littéralement « impensable », le fait que nous habitons sur une terre qui n’a été faite ni par nous ni pour nous et qui est pourtant peuplée jusqu’à l’écœurement d’éléments produits par nous, les humains.

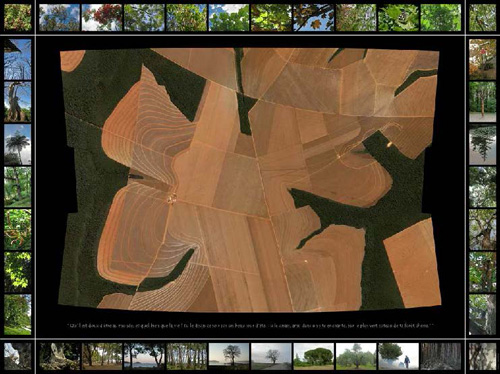

Les paysages photographiés, c’est-à-dire choisis et composés par Marie-Hélène Le Ny tentent de nous confronter à cette impossible équation de savoir ce que serait la terre sans l’homme, une terre qui serait donc pure « nature » et ce qu’elle est avec l’homme.

Elle écrit à ce sujet ceci : « Le paysage n’a d’existence que sous le regard de l’homme qui coupe, cadre, sélectionne un fragment dans un continuum spatial formé par notre planète entière, que notre regard ne saurait embrasser dans sa totalité et dont les limites ont été pendant très longtemps aussi imprécises que potentiellement terrifiantes. »

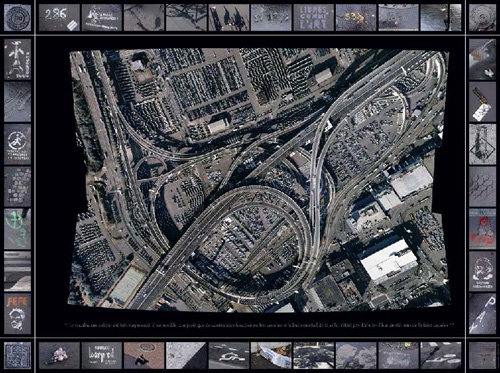

Car il est vrai, nous n’avons sur la plus immense de nos œuvres, celle qui se compose de l’infinité de nos interventions sur le paysage, qu’une vision limitée. Impossible avant l’invention des appareils de vision de prendre la mesure de la démesure. Mais à peine ceci a-t-il été possible que l’on a été comme piqués par ce moustique et infectés par ce virus à la fois mortel et jouissif celui de l’exploration de point de vue démesurément non humains.

On doit à Gilles Deleuze et à Félix Guattari dans Qu’est-ce que la philosophie, une réflexion sur l’affect et le percept qui fait écho à ce qu’aujourd’hui chacun vit ou peut vivre et qui fait écho à ce questionnement porté par la phénoménologie sur le fait que « le paysage voit » (op. cit., p.159).

Même si leur réflexion à ce moment se nourrit plus de la littérature, la peinture est aussi présente. « Le percept c’est le paysage d’avant l’homme [...] C’est l’énigme souvent commentée de Cézanne : « l’homme absent mais tout entier dans le paysage » [...] C’est Mrs Dalloway qui perçoit la ville, mais parce qu’elle est passée dans la ville comme « une lame à travers toutes choses », et devient elle-même imperceptible. Les affects sont précisément ces devenirs non humains de l’homme, comme les percepts (y compris la ville) sont les paysages non humains de la nature. » (op. cit., p.159-160).

En tramant d’une manière singulière les vues produites par les satellites de la surveillance généralisée avec des vues prises au sol, en croisant donc deux regards sur le monde, l’un en effet « humain » et l’autre en effet « non humain » quoique les appareils aient été inventés et produits par l’homme qui réalisent ces images, Marie-Hélène Le Ny nous permet de mieux appréhender ce conflit. Il nous traverse tous, que nous le sachions ou non, et nous déchire, en ceci qu’il oppose les perceptions humaines, aux perceptions d’appareil.

Ce qu’elle révèle, c’est la relation entre les perceptions humaines, disons faites à hauteur d’homme et les perceptions d’appareil. Elle nous invite à mettre en relation notre perception quotidienne et le percept. Si le percept était en quelque sorte la coupure du rêve passant à travers le perçu, aujourd’hui le percept est la coupe de l’appareil à travers le vécu.

« L’immensité des espaces naturels génère à la fois une certaine ivresse et de possibles sentiments d’impuissance, de sérénité, de crainte, de transcendance, que la photographie peine la plupart du temps à rendre sensibles dans les plans très larges — sauf à adopter des très grands formats. Le plus souvent pour faire sens(ible), le photographe doit se rapprocher, opérer une coupe à l’échelle de ce que le regard humain peut percevoir et discriminer » dit encore Marie-Hélène Le Ny.

Plus singulière est la nécessité qu’elle a ressenti d’inscrire dans l’entre-deux cadre, dans ce bord noir qui sépare l’image centrale vue du ciel, des images du cadre vues de la terre, des phrases évoquant, commentant ou prolongeant le « discours » des images.

Il y a là, la marque d’un questionnement d’ordre plus général au sujet des relations entre texte et image. En effet, ces images nous confrontent à l’impensable, elles font de nous des satellites et elles font de nous des instruments du non-humain. Ce non-humain, pour reprendre l’expression de Philippe Descola, n’est plus peuplé de rêves ou de léopards, de forêts ou de mythes comme dans certaines sociétés non occidentales, mais d’appareils et de leur capacités à enregistrer ce qui échappe à la perception si limitées des animaux que nous sommes.

Et ces images qui sont en quelque sorte de purs « percepts » nous renvoient à quelque chose que nous avons tenté en fait de fuir ou de minimiser précisément en construisant ces villes et ces appareils, l’angoisse, celle qui monte en nous dès lors que nous « pensons » un instant à notre situation.

Seuls sur terre, nous ne voulions pas le rester. Aujourd’hui nous sommes 9 milliards. La solitude est toujours-là, non tant à cause de notre isolement dans la cité que lorsque l’on fait face à l’évidence que certaines images nous invitent à accepter. Même peuplée de signe humains, même vue de si loin qu’aucun homme n’y est visible, même si tout parle la langue qu’il écrit à même la chair du monde, même ainsi encadrée, la terre est inhumaine et notre humanité n’est qu’une tentative vaine d’oublier qu’être humain, qu’être un être humain, est une tentation insensée. La plus inévitable de nos tentations pourtant, celle à laquelle « sacrifient », comme toutes les autres images, ces photographies de Marie-Hélène Le Ny.