Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Oscillations autour du perdu

Oscillations autour du perdu

,

Il y a dans l’esprit des hommes des aspirations si divergentes si contradictoires qu’un individu ne peut les suivre toutes sans risquer de se perdre.

- Natacha Nisic

L’empire du perdu

Il y a dans l’esprit des hommes des aspirations si divergentes si contradictoires qu’un individu ne peut les suivre toutes sans risquer de se perdre. C’est pourquoi, il lui faut bien, à cet individu qui est chacun de nous, sinon choisir du moins se laisser emporter et suivre l’une ou l’autre des grandes directions par lesquelles passe la vie s’il veut pouvoir tisser le motif de son existence particulière. Parmi ces aspirations, il y en a deux qui encadrent toute vie humaine, celle qui pousse au départ et celle qui retient dans l’orbe du pays natal. La mutation de la planète terre en territoire commun à tous les hommes modifie la donne et confère à ce balancement entre partir et rester qui ouvrait sur une troisième possibilité, partir et revenir, des couleurs tout à fait inédites.

Celui sous la plume de qui la modernité est née, le poète français Charles Baudelaire, avait, dans « Le voyage », ultime poème de son œuvre maîtresse, Les fleurs du mal, cerné de près cette tension intime, vivante et vibrante en chacun, qui le fait hésiter toujours et balancer encore, entre partir et rester. Il a dit du voyage tout ce qu’il est possible de dire et sa vision à la fois synthétique et cruelle a su ne pas exclure les élans du désir et les accents de la gloire. Simplement, il les a si bien condensés, qu’il a su reconduire les figures du voyage à leur inanité tout en exaltant les visions que le voyage fait naître.

Partir, voyager, c’est inévitablement dessiner une boucle. Cette troisième voie, celle qui fait boucle, révèle donc l’existence de cette surprenante figure inscrite à même le cœur de tout homme, de ce signe, compris de chacun quoique, à proprement parler, illisible, le signe du « perdu ».

Un matin nous partons le cerveau plein de flamme,

Le cœur gros de rancune et de désirs amers,

Et nous allons suivant le rythme de la lame,

Berçant notre infini sur le fini des mers… [1]

La boucle qui décrit le mieux l’empire de ce perdu sur le cœur de l’homme constitue le vortex de tout voyage puisqu’elle se forme dans les inévitables tourbillons que fait naître l’incommensurabilité du fini et de l’infini en chacun de nous. Le perdu est la partie centrale, vide, pourtant hanté par les rêves inaccomplis comme par les désirs repus quoique, à peine vécus, ils soient aussitôt effacés. C’est ce vide qui constitue la patrie véritable, inévitable, du voyageur. C’est à partir d’elle qu’il mesure toutes les autres patries, sa « vraie » patrie s’il s’en reconnaît une, ses patries d’adoption ou d’élection s’il en a adopté ou élu de nouvelles, ses rêves si ce sont eux qui finalement continuent de brûler en lui une fois le voyage accompli.

Amer savoir celui qu’on tire du voyage !

Le monde, monotone et petit, aujourd’hui,

Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image :

Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui !

Faut-il partir ? rester ? Si tu peux rester, reste ;

Pars, s’il le faut… [2]

Le perdu est peut-être tout simplement un autre nom pour désigner ce « nouveau » qui est, comme on s’en souvient le dernier mot des Fleurs du mal, livre qui se clôt sur une ode à la mort, tombeau paradoxal laissant perler une entaille lumineuse, comme si jamais en effet le couvercle ne se pouvait ajuster définitivement sur la nuit de l’oubli.

Ô mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre !

Ce pays nous ennuie, ô mort appareillons !

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre,

Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayon !

Verse-nous ton poison pour qu’il nous réconforte !

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,

Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ?

Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau ! [3]

Ce que le poème de Baudelaire, en dessinant la boucle du voyage, ne nomme donc pas autrement qu’en lui donnant ce statut paradoxal d’un adjectif, c’est cette dimension secrète qui l’anime, son cœur battant, ce « perdu » qui hante aussi bien ceux qui restent, mais d’une manière moins évidente, plus confuse et plus trouble peut-être que ceux qui sont partis.

Le perdu, en effet, n’est pas cernable par le seul adjectif de nouveau. En fait, comme ne cesse de le montrer Pascal Quignard, en particulier dans les livres regroupés sous le titre générique du Dernier royaume, le perdu se situe entre jadis et jamais. Car il est à la fois ce vers quoi nous tendons, l’objet indicible de toute nostalgie, et ce qui nous restera inaccessible puisque, quel que soit le parcours, que le voyage se fasse en courant terres et océans ou en tournant en rond autour de sa chambre, il est à la fois le centre vide qui existe au cœur de la boucle formée par l’errance et l’ensemble des images insaisissables qui y apparaissent et s’effacent aussitôt. Alors, c’est toujours après, un après qui n’est peuplé que de rêves, de songes, d’images et des rides qui animent, depuis toujours, la surface des océans. La boucle est le miroir infini du perdu, et le perdu tout ce qui passe sur ce miroir et que les yeux aperçoivent sans parvenir à s’en saisir.

- Lee Ufan

Remarques biographiques

Il faut en venir maintenant à ce qui motive ce texte, à ce qui fut et continue d’être une expérience singulière de voyage et de voisinage. Elle concerne la relation singulière que j’entretiens avec la Corée comme pays à travers les relations concrètes que j’ai nouées en particulier avec des artistes coréens depuis plus de vingt ans maintenant. Si cette excursion biographique s’impose, c’est cependant moins de moi qu’il s’agit que d’une situation singulière qui entremêle voyage et voisinage, au singulier et au pluriel.

Il importe de commencer en évoquant la manière dont les artistes par lesquels j’ai découvert la culture coréenne étaient et sont encore à la fois des voyageurs d’un certain type et des voisins. Bien avant d’avoir pu me rendre à mon tour en Corée, je les ai connus et fréquentés en France. Ce sont eux les voyageurs de cette histoire, puisqu’ils ont fait le voyage vers la France et ce sont eux les voisins puisqu’ils ont aussi fait le choix de vivre à Paris. Vivant dans la même ville, Paris, il fut possible de nous rencontrer.

Bien plus tard, je serai à mon tour le voyageur et pour le temps de mes séjours, parfois de plusieurs mois, je serai le voisin en Corée, renouant parfois avec certains artistes coréens qui, entre-temps, ont choisi le retour au pays, bouclant ainsi la boucle du voyage. Il fut alors possible de comprendre combien la puissance magnétique de cette boucle s’exerçait désormais sur leur vie, mais aussi sur la mienne et combien le perdu était le signe énigmatique d’une blessure à la fois inguérissable et vitale.

C’est à une tentative d’approche de la relation culturelle entre l’autre et soi à partir du voyage et du voisinage que j’entends me livrer ici.

Dès le début des années quatre-vingt-dix, l’association d’artistes SONAMOU a investi d’anciens hangars à Issy-les-Moulineaux. C’est ainsi qu’une cinquantaine d’artistes coréens, la plupart récemment arrivés en France, à l’époque, le plus souvent pour y suivre des études d’art, ont cohabité avec une cinquantaine d’autres artistes, français pour la plupart. Le hasard a voulu que je connaisse un ou deux artistes français de ce groupe hétéroclite, et c’est ainsi que de visite d’atelier en visite d’atelier, dans ce lieu convivial qui devint un lieu vivant de la création à Paris pendant une bonne décennie, j’ai fait connaissance et tissé des liens avec quelques-uns des artistes coréens qui y travaillaient.

Il faut, ici, introduire la composante temps, ou plus exactement inscrire cette méditation et ce « récit » dans la longue durée qui est la leur. En effet, si le voyage conçu comme un trajet, est fait de nombreuses rencontres de courtes durées, le voyage conçu comme un transport en vue d’un séjour dans un autre monde, un nouveau pays, une nouvelle culture, ne peut avoir lieu que dans la longue durée. Elle seule ouvre la porte aux rencontres de voisinage, à ces possibles coïncidences des contraires qui, au cœur de la rationalisation des relations, témoignent de l’incomparable prégnance des affects dans la conduite des pratiques humaines. Quelques années passées hors de France, mais pas en Asie, m’ont éloigné de ce lieu et des artistes qui y travaillaient, jusqu’en 2004, moment où, de retour à Paris, grâce à quelques rencontres dans des vernissages, j’ai renoué avec certains d’entre eux. L’ancien hangar existait encore, mais ses jours étaient comptés. C’est à cette période que l’on m’a proposé d’aller en Corée et que s’est instaurée une relation plus complexe faite de voyages réguliers vers la Corée et de nouvelles formes de voisinage.

Ces précisions importent ici dans la mesure où il s’agit de témoigner pour éclairer quelques aspects de ce que l’on appelle la différence culturelle que j’avais pratiquée à haute dose avec ces voisins proches qu’étaient les Allemands puis les Autrichiens.

J’avais, en tant qu’attaché culturel, durant six ans dirigé des instituts français et été confronté ainsi aux questions, souvent amicales parfois douloureuses, que nous posent inévitablement les autres.

Redevenu simple citoyen, philosophe, critique d’art et écrivain, j’ai retrouvé une liberté d’esprit et de temps qui m’a permis de me laisser happer par des rencontres et de me consacrer à l’écriture de textes pour des artistes coréens. Ces voyages motivés par des projets artistiques m’ont permis d’appréhender combien voyage et voisinage étaient des dimensions de l’existence plus proches que ne le laissaient penser les mots eux-mêmes.

- Lee Bae

Paris, plateforme expérimentale

Les « raisons » qui ont poussé des artistes coréens à venir s’installer en France après l’ouverture de leur pays à la fin des années quatre-vingts, sont multiples. Pour les plus jeunes, c’est à l’évidence le système éducatif, attractif à la fois par sa gratuité et par sa qualité, qui a été déterminant, mais pour tous, c’est l’aura de « Paris capitale du XIXe siècle » comme la nommait le penseur allemand Walter Benjamin, qui a été déterminante. Cette aura a continué de briller intensément jusque dans les années soixante du XXe siècle et ses rayons ne se sont toujours pas éteints. En d’autres termes, l’Europe et la France en particulier jouissaient et jouissent encore d’une puissance à la fois fantasmatique et symbolique importante dont Paris est le cœur vivant.

Lorsque l’on découvre par la suite combien est intense l’attachement des Coréens à leur pays natal, partir, quitter la Corée apparaît comme un geste fort, un arrachement, et l’on finit par deviner qu’une certaine forme de douleur les hante inévitablement. Mais il faut prendre en compte et comprendre l’appel d’air constitué par l’Occident, aujourd’hui encore, dans ce qui compte le plus, à l’évidence, leur désir d’ouverture spirituelle. De plus, à l’heure où la mondialisation se mettait en marche, une connaissance approfondie de la culture occidentale s’imposait. D’un point de vue global, il importait à ce pays qui se relevait d’une guerre fratricide et commençait de prendre place dans le concert des nations industrieuses, d’envoyer des émissaires afin de mieux comprendre les fondements de la culture européenne. D’un point de vue individuel, chaque artiste devenait à lui seul un « laboratoire expérimental ». Chacun allait vivre et expérimenter pour lui et pour les autres à la fois les difficultés de la différence culturelle et les formes possibles de rapprochement, voire de lien.

Le texte de Park Ynhui (nom de plume Park Yeemun) accessible désormais aux Ateliers des cahiers dans la traduction de Benjamin Joineau, et intitulé N’écoutez pas la voix d’un cochon, est à lui seul porteur de l’ensemble des tensions et de la violence inhérente au voyage en occident et au voisinage, lorsque l’on s’y installe pour quelques années.

Se pencher un instant sur quelques aspects de ce texte permettra de mettre en perspective les réels enjeux du voyage et les réelles difficultés engendrées par le voisinage. Poète, intellectuel, Mark Inhume qui publiera ce texte pour la première fois dès 1967 dans la célèbre NRF, témoigne de la violence de la déchirure, non seulement en tant que telle, mais parce qu’elle rouvre toutes les blessures du passé, met la vie à vif et mêle sans anesthésie les douleurs de l’arrachement à celles du passé, les douleurs engendrées par la différence culturelle à celles engendrées par la méditation à laquelle conduit tout véritable voyage, la méditation sur l’homme même.

C’est cependant à la tension violente entre le sens de la tradition, de la terre, de la nature, et la toute puissance de la raison qui est la source des premières douleurs que le voyage fait naître.

« J’aurais voulu avaler précipitamment bien tard, très tard, l’esprit de la Sorbonne, la Raison de l’Occident. [4] » écrit-il, non sans préciser quelques lignes plus loin combien cette raison est violente, puisque « des pierres, des arbres, des terres ont tous obéi à l’ordre de la Raison, se sont pliés à son caprice, à son désir [5] ». La fascination est immense, infinie pour l’Occident, ses cathédrales comme ses philosophes, mais comparés aux hommes qu’il voyait dans la rue et qui étaient les descendants de ceux-là, Mark Inhume se demandait où se trouvait le lien.

Je cherchais la réponse, croyais l’avoir trouvée : la raison c’est la puissance, elle n’est pas seulement froide, un nom, un regard inerte ; mais elle est vivante belliqueuse, passionnée […] elle est une perpétuelle dialectique de la vitalité, le débordement de la force, elle est enfin reproductrice en détruisant, travailleuse, créatrice. Miracle du globe de l’apparition de cette puissance, de ce désir à jamais insatiable de l’Occident ! Celui-ci, il faut le répéter, était pour moi une révélation, une fascination, une lumière. [6]

Si ensuite c’est la Corée qui revient hanter ce texte comme une blessure purulente, c’est finalement l’homme qu’il questionne, renvoyant la différence culturelle à l’unité fondamentale, dont l’homme est, en n’importe quel endroit de la planète la mesure et le trouble. C’est sans doute cela la puissante découverte que Paris permet à tous ceux qui y viennent à la fois en voyage et qui finissent par y vivre au moins un temps en voisin, celle de l’universalité effective de l’humain qui culmine pour Mark Inhume dans cette question qui est aussi un cri : « Les hommes sont mortels. L’homme est-il aussi mortel ? » [7] et qui se poursuit par cette autre question : « Mais jusqu’à quel point, jusqu’à quand l’humanité va-t-elle vivre ? Jusqu’à l’éternité ? » [8]

Le cri de Park Ynhui, qu’il assimile finalement dans son texte à celui d’un animal, d’un cochon témoigne sans fard de la violence de l’arrachement de tout arrachement et en même temps de la puissance d’attraction irrésistible qu’exerce le voyage sur les âmes aventureuses. Chacun de ceux qui ont fait ce voyage et que j’ai pu connaître ont inévitablement été traversés par la violence de questions qui ne peuvent être résolues, mais auxquelles il faut répondre. Et pour chacun lorsqu’il est artiste, la réponse qu’il invente c’est son œuvre.

- Chong Jae-Kyoo

Les trois temps du voyage

Paris, berceau de la Révolution est aussi la capitale des arts et la ville où se trouve le Louvre. Lieu de liberté et d’expérimentations variées à la croisée des pratiques artistiques traditionnelles et des pratiques les plus contemporaines, Paris devient, pour les artistes coréens, le creuset d’une mutation psychique majeure dont le ferment est la rencontre au même endroit de trois temporalités différentes.

La première celle de la vie humaine, de la courte durée. Elle se compte en années. La deuxième est celle de l’époque moderne. Elle court sur la seconde moitié du XXe siècle. La troisième est séculaire. Car la Corée a aussi une histoire millénaire et la présence de ses artistes sur le territoire français est aussi un moyen de confronter deux grandes traditions.

Ces trois dimensions temporelles correspondent à trois types de voyages qui pour être distincts n’en sont pas moins complémentaires, le voyage à travers la connaissance, le voyage à travers les symboles et le voyage de l’esprit.

Chaque artiste coréen vivant en France doit accomplir à sa manière ces trois voyages, et son œuvre artistique en porte inévitablement la trace.

Mais cette imprégnation culturelle se fait aussi dans l’autre sens. Chaque voyageur porte avec lui son pays natal dont il est l’émissaire et le témoin. C’est là que la déchirure induite par le voyage rencontre la béance pansée par le voisinage. En vivant en France les artistes coréens émettent des signaux forts en direction de la culture occidentale à laquelle ils apportent leur regard si particulier et qu’ils contribuent à faire évoluer inévitablement.

- Chong Jae-Kyoo

Regards, gestes, signes, traces

La présence et l’activité des artistes coréens en France depuis un demi-siècle mériterait qu’on y consacre un livre. Ici, je convoquerai dans une approche non chronologique, moins des souvenirs que des moments, des éclats et des échos de rencontres appréhendées à travers les questions qu’elles posent.

Le voyage en Occident constituera un jour un chapitre spécial dans l’histoire de l’art et de la littérature coréenne, comme le fut le voyage en Orient dans la littérature française. Le voyage dont il est question ici n’a rien à voir avec le déplacement touristique, qui a sa valeur de découverte propre, mais qui ne se confronte pas à cette déchirure qui, pour être coextensive au voyage, se révèle être, avant tout, la découverte d’une autre déchirure, celle qui hante l’âme comme son inaccessible et inhabitable patrie.

Partir est un geste extrêmement concret et terriblement abstrait. Mais c’est avant tout un geste, un engagement du corps à se confronter avec d’autres paysages, d’autres réalités culturelles, d’autres personnes, d’autres habitudes. C’est un geste qui ouvre sur la transformation profonde et parfois douloureuse de ses propres gestes quotidiens.

L’importance du geste est cruciale pour un artiste, car être artiste, c’est avant tout mettre toute sa vie dans des gestes. Chaque œuvre constitue une synthèse du geste de peindre, ou de photographier, ou de sculpter.

Mise à distance de soi par la distance instaurée avec son pays natal, le voyage est un geste abstrait qui a des conséquences sensibles, affectives et physiques à la fois évidentes et informulables.

L’œuvre à venir est à la fois la manifestation du trouble, l’expression des tensions nées de la situation nouvelle et elle se trouve inévitablement « travaillée au corps » par cette déchirure. Elle en porte la trace au sens où cette distance et les tensions sont inévitablement inscrites « dans » l’œuvre et au sens où elle en devient le dépositaire, l’archive involontaire mais nécessaire au-delà de la signification potentielle de l’œuvre. L’œuvre devient ici le territoire même dans lequel se joue l’ensemble de la problématique liée au voyage.

Chong Jae-Kyoo est sans contexte l’un des premiers artistes coréens installés en France, et qui à ce jour y est resté, dont j’ai pu faire la connaissance et sur l’œuvre duquel je me suis penché régulièrement. Photographe plasticien comme il se définit, son travail est porté par une relation aux images médiatisée par des gestes radicaux, que l’on pourrait dire violents s’ils n’étaient aussi créateurs. Découper l’image, en bandes très fines, défaire le visible donc, puis les tisser entre elles en reconstituant ainsi un visible tremblé, indéfiniment trouble et troublé, ces gestes sont aussi portés par une rigueur expérimentale quasi-scientifique.

Leur coprésence dans l’œuvre et les déplacements auxquels ces gestes donnent lieu ouvrent littéralement les images dont il se sert comme on ouvre un poisson pour le vider ou comme on ouvre une porte pour permettre de voir au-dehors, de découvrir un nouveau paysage. Si l’on constate en plus que nombre d’œuvres sur papier kraft sont des dessins à l’encre de Chine issus directement de la tradition coréenne du dessin à l’encre, on doit aussitôt prendre acte du fait que cette œuvre qui s’étale maintenant sur plusieurs dizaines d’années est tout à la fois traversée et portée par cette déchirure et la tension qu’elle fait exister dans la pensée du voyageur.

Aucune mieux que l’œuvre de Chong Jae-Kyoo n’exprime dans le domaine des arts plastiques ce que l’on a vu émerger à travers les remarques de Park Ynhui, à savoir que l’enjeu de ce voyage de l’Orient vers l’Occident est confrontation entre la fascination que la raison exerce tant sur les esprits des hommes que sur le visage nouveau du monde et un rapport au monde qui n’a pas oublié ses fondements anciens, une relation intime avec la tradition comme avec la nature.

C’est précisément dans la manière d’articuler cette évidence de la toute puissance de la raison avec la puissance inextinguible d’affects enracinés dans une relation magique au monde, affects culturels mais réellement vécus, que les artistes coréens apportent aujourd’hui à travers leur expérience du voyage un renouvellement des pratiques artistiques.

En effet, le danger est grand de se trouver lorsque l’on reste au pays pris dans les jeux riches mais limités des diverses grandes traditions toujours actives et cela plus qu’en Occident, comme la pratique de l’encre sur papier, de la calligraphie ou du paysage. L’autre danger consiste à copier simplement quelques aspects empruntés aux divers courants de la modernité internationale.

Le voyage et le voisinage sont les seuls moyens de passer à travers ces deux obstacles qui se dressent devant tout artiste lorsqu’il s’engage résolument dans une pratique qui se veut contemporaine. Le voyage parce qu’il ouvre la tradition à la puissance déstabilisante de l’autre et le voisinage parce qu’il permet de connaître l’autre au point que l’on devient capable de trouver en lui de nouvelles ressources sans le copier de manière servile.

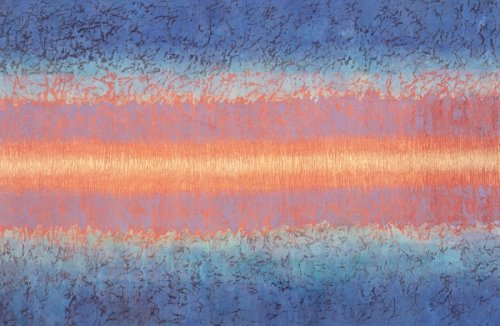

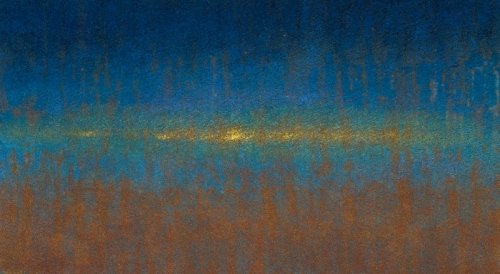

- Bang Hai-ja

Des œuvres comme celle de Bang Haija ne sont pas pensables sans cette tension entre deux cultures. Venue en France dès les années soixante, elle développe une œuvre dont le message est très inspiré par la sagesse orientale. Pourtant elle trouve en France des alliés de poids dans d’autres peintres ou des poètes, et cela sans doute parce que son œuvre est du point de vue formel relativement éloignée des codes traditionnels coréens qu’elle assume à sa manière par l’usage du papier comme support de ses œuvres, ce matériau majeur de la tradition picturale coréenne.

Kwun Suncheol est un peintre vivant à Paris depuis des décennies, faisant lui, des allers-retours constants entre France et Corée. Il réalise une œuvre issue de la tradition coréenne de la peinture de paysage. Pourtant, on découvre sur ses toiles combien son geste pictural est violent. Ses coups de pinceau sont si puissants qu’ils torturent le fond la toile et expriment le tourment des âmes. Grâce à une technique assurée il transforme les portraits qu’il réalise en de véritables paysages. Dans cette œuvre affleurent parfois aussi des barbelés qui rappellent la guerre civile coréenne non moins que les camps que l’Europe a connus autour de la Première Guerre mondiale. Comme on l’a vu avec Park Ynhui, c’est la dialectique entre racines culturelles et assimilation de la culture de l’autre qui est le cœur battant des artistes du voyage. On découvre chez tous ces artistes qui vivent ou ont vécu en France, cette ardeur particulière qui les conduit à tenter de réaliser l’impossible accord entre le geste et le souffle.

- Kwun Sun-Cheol

Vivre le perdu

C’est au cours de mes voyages et de mes séjours en Corée que j’ai pris conscience de l’existence vivante du perdu et de la force de cette part d’oubli, de ce monde oublié dans les attitudes, les pensées, les comportements, ceux des coréens, mais aussi les miens. Comme si cette part refoulée ou oubliée creusait pourtant ses souterrains dans notre patrie mentale et continuait à agir, à produire des mutations. Écho vivant d’une empreinte oubliée, le perdu est le nom de ce qui échappe à toute détermination et qui pourtant les porte toutes en lui. Dire que le perdu serait constitué par l’ensemble des éléments qui ont fait jusqu’ici la tradition, éléments que la société industrielle et de consommation de masse a évacués avec brutalité, serait à la fois juste et une erreur, car ce serait faire du perdu l’objet d’une plainte vaine.

Or, ce qui se produit est autre. Certes, on peut regretter ce dont l’industrialisation à outrance est la cause, mais d’un autre côté, cet élan est apparemment irrésistible, même s’il apparaît aussi porteur de grands dangers. Cet élan constitue à chaque époque le vecteur même du changement et ce qu’il détruit, il le transforme et l’inscrit dans l’une ou l’autre de ces multiples strates qui constituent notre mémoire.

Penser le perdu, c’est considérer que quelque chose ne passe pas dans ce qui se passe et que quelque chose persiste et insiste dans ce qui semble pourtant être effacé ou détruit. Penser le perdu, c’est oser faire l’expérience du voyage vers l’autre.

L’expérience et justement, non pas la relation présente à ce qui est présent mais le voyage ou la traversée, ce qui veut dire expérimenter vers, à travers ou depuis la venue de l’autre dans son hétérogénéité la plus imprévisible ; c’est le voyage non programmable, le voyage dont la cartographie n’est pas dessinable. […] Le voyage dont on sait d’où il part et où il nous mène n’est pas un voyage. […] Un voyage qui ne serait pas menaçant, un voyage qui ne serait pas un voyage en vue de l’impossible, en vue de ce qui n’est pas en vue, un voyage qui ne serait pas en vue de ce qui n’est pas en vue, serait-ce encore un voyage ? Ou seulement du tourisme ? [9]

- Kwun Sun-Cheol

Ces remarques de Jacques Derrida nous permettent de comprendre que les artistes coréens qui ont fait le voyage vers la France ont pu affronter ce danger, dans la mesure même où, artistes, ils disposaient aussi d’un moyen d’expression leur permettant de donner vie à cet impossible en inscrivant sur la toile ou dans les mots à travers des gestes imprévisibles non tant une image que des traces, des éléments qui constituent effectivement les strates invisibles de nos mémoires.

Entre la Corée actuelle et la France, il y a, semble-t-il, une immense différence. Ce n’est qu’en me rendant régulièrement en Corée que j’ai pu en prendre la mesure ou plus exactement la démesure de ce qui relie et oppose ces deux pays aujourd’hui et de ce qui fait du voyage de l’un à l’autre une expérience et donc un risque. Cette différence tient dans la relation au passé. En France, en Europe, nous avons tendance, depuis déjà des décennies, à préserver les traces du passé, bâtiments, lieux, zones, objets d’art, traditions. En Corée, on peut le voir, la tendance est contraire. Il semble à des regards rapides que l’on y détruit beaucoup et plus vite. C’est pourquoi sans doute, le regret de voir tant de choses disparaître est plus puissamment exprimé en Corée qu’en France. Et pourtant, il semble que les traditions soient largement plus présentes et plus prégnantes en Corée qu’en France aujourd’hui. On peut y voir un frein à la modernisation. On peut aussi y voir l’incarnation du paradoxal du perdu. Car le perdu ne doit être réduit ni à des objets ni à des lieux, ni même à des gestes traditionnels, même s’ils en constituent la part visible.

Le perdu, c’est ce qui, quoique apparemment disparu, continue et de vivre et agir en sous-main, depuis les tréfonds des mémoires inaccessibles. C’est ce qui, effacé de la mémoire est en quelque sorte engrangé « vivant » dans l’oubli. Et là, loin de disparaître, ce qui s’y trouve entre en fermentation. Cela produit des gaz, des éruptions, des sursauts, bref des forces incontrôlables qui se manifestent aussi souvent de manière incontrôlée.

La différence de perception des manifestations du perdu, voilà l’un des véritables enjeux du voyage, mais aussi ce que le voisinage seul peut permettre d’appréhender, car le perdu est la torsion même de la pensée qui prend acte de l’impossibilité de revenir en arrière et de la puissance incalculable et vitale de l’oubli.

Et c’est aussi, – comment ne pas le savoir ? – la fonction centrale de l’art ou du moins l’une de ses fonctions majeures aujourd’hui : prendre en charge l’oubli comme une force vitale et vivante, virale.

Cela peut sembler paradoxal, mais c’est en fait cet « acte philosophique » que de nombreux artistes accomplissent à travers leur création, lorsqu’ils tentent moins de sauver quelques éléments du passé que d’interpréter ce qui vient à l’aune de gestes inchoatifs qui synthétisent et portent aujourd’hui la pointe d’hier dans la chair de demain.

Le passé est cette entaille même, et c’est comme entaille psychique vivante éprouvée par les corps vivants d’aujourd’hui qu’il devient, comme passé enterré vivant, le perdu. C’est pourquoi il affleure dans nombre d’œuvres, moins comme thème ou motif que comme tremblement, moins comme forme que comme différentiel entre formes, comme geste, comme trace.

Ce qui nous vient de la Corée actuelle et des artistes coréens qui ont fait le voyage et accepté le voisinage avec les artistes français, c’est à l’évidence une sorte de conscience à la fois aiguë et profonde de la puissance de ce « perdu ». Ce qu’ils agissent dans et avec leurs œuvres, c’est cette conscience paradoxale que le perdu ne peut se dire directement, mais qu’il peut être approché médiatement. Chacune de leurs œuvres est l’une de ces médiations et, en ce sens, une célébration du perdu comme puissance même du devenir.

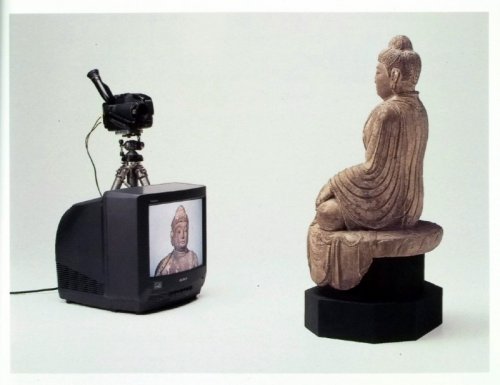

- Paik Nam June

Voyager en chaman aujourd’hui

L’enjeu du voyage entre orient et occident, c’est de mesurer la démesure même de cette informulable tension entre les forces affectives et les puissances qui sont au service de la raison. Et l’une des formes de voyage que l’Occident a depuis longtemps oublié, refoulé, et peut-être même tué en lui, c’est le voyage de l’âme. Certes, dans un monde chrétien on croit au voyage de l’âme après la mort, mais ce renvoi à un après-coup dont ne nous revient aucune « information » fait de cette foi un geste abstrait, un pari aveuglé.

Les chamans sont des voyageurs de l’esprit. Et l’on a vu malgré l’interdit chrétien de lui reconnaître une validité, cette forme de voyage refaire surface dans les préoccupations vitales de certains artistes. C’est à partir de la scène artistique que l’Occident a rouvert la porte à des voyages à la fois, réels, psychiques et spirituels. Joseph Beuys a sans doute été le premier des grands artistes européens à faire revenir sur le devant de la scène la puissance motrice de l’âme comme entité susceptible de voyager hors de nous et de revenir à nous, en nous. Le voyage, alors, c’est se transformer en projectile afin d’aller vers l’autre, animal, autre homme, cosmos, et faire de l’horizon non plus le champ d’émergence de la conscience comme le veut la phénoménologie, mais la ligne d’impact et de métamorphose du regard. Le voyage de l’âme est celui qui de regardeur ou de voyeur nous fait devenir voyant.

Soi comme projectile, soi projeté sur la toile ou la page banche, soi parcourant la courbure du monde, tel est l’enjeu du voyage de type chamanique, sachant que ce « soi » est une entité qui n’a plus guère à voir avec le « moi », pilier du temple de la conscience.

De plus, il n’y a pas de voyage véritable qui ne soit doublé d’un autre voyage, un voyage dont il se pourrait bien que le voyage réel soit précisément le double et non pas le contraire. Cela doit se comprendre au sens où l’on pourrait dire que c’est Alice voyageant au pays des merveilles qui pense et fait exister, rêve donc à sa manière Alice qui vit dans une réalité qui ressemblerait à la nôtre.

Ici, donc, le voyage précède l’existence. L’existence apparaît alors comme une étape dans un voyage beaucoup plus long, plus énigmatique et potentiellement interminable. Le voyage réel et chamanique, ou réellement chamanique n’est possible que si nous accédons à cette révélation, que nous sommes spectres avant que d’être des hommes.

Comme le remarque Jacques Derrida, « un spectre c’est quelqu’un ou quelque chose qu’on voit sans voir ou qu’on ne voit pas en voyant, c’est une forme, la figure spectrale, qui hésite de façon tout à fait indécidable entre le visible et l’invisible. Le spectre, c’est ce qu’on pense voir, “penser” au sens, cette fois, de “croire” ». [10]

En d’autres termes, nous qui avons fait de la raison notre maître, acceptons et affectons de « penser » que nous pourrions ne croire en rien. Ce que font remonter du fond de l’oubli les voyageurs et ceux qui sont hantés par le perdu, c’est que, quoique pris par la raison, nous sommes encore et toujours porteurs d’hallucinations au sens où nous sommes portés par elles. La singularité de la Corée, ici, c’est que, au-delà des avancées irrésistibles de la modernité, nombreux sont ses habitants et ses artistes qui conservent une relation forte avec le monde des esprits, à travers celles et ceux qui en sont les intermédiaires, les chamans

.

Si l’histoire de l’art nous montre qu’aucune époque n’est indemne d’échanges chargés de sens avec le monde des esprits, comme on pourrait le montrer pour tant d’artistes entre la Renaissance et le XXe siècle, l’époque contemporaine au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au-delà des croyances apparentes en la toute puissance de la rationalité, dont on venait cependant de constater les dangers et la puissance destructrice, s’ouvre à nouveau à des expériences permettant de pénétrer dans des zones du psychisme où les spectres et les esprits règnent en maîtres.

Écrivains ou artistes sont légion qui ont été happés par des expériences qui pour l’essentiel furent liées à des voyages, réels et spirituels, hallucinés et aidés par l’usage de drogues variées, dans lesquels ceux qui les ont fait ont mis leur existence en danger.

- Paik Nam June

Paradoxalement, l’un des plus grands voyageurs de cette époque était coréen. Il avait, lui, choisi comme « tapis volant » pour accomplir son voyage, non les drogues, mais la technologie. C’est à partir de l’outil télévision qui s’appellera par la suite vidéo qu’il est parti à la découverte de mondes inconnus et de continents oubliés. Nul mieux que Paik Nam June n’a su être à l’écoute des voix dont la technologie était porteuse et qui n’étaient réductibles ni à des voix humaines ni à des sons techniques, mais étaient bien des voix. Ces voix sont celles des spectres, c’est-à-dire les nôtres, si nous sommes aptes à nous « penser » aussi comme étant des spectres. Elles proviennent de sources apparemment indéterminées mais ont cette puissance de passer à travers tous les obstacles matériels, murs, portes apparemment closes de notre perception immédiate et fenêtres de nos yeux écarquillés, et de parvenir directement jusqu’à nous, c’est-à-dire à notre cerveau dans lequel elles explosent comme des super bulles d’information, d’images, de scénarios variables d’histoires en morceaux.

Les chamans, souvent des femmes, sont encore nombreuses en Corée. Elles y sont encore souvent consultées. À travers elles les esprits sont présents, ceux des ancêtres avant tout, mais aussi les esprits de morts plus anciens qui par leur truchement continuent d’être en relation avec les vivants et les esprits de la nature et des temps immémoriaux. Cette imprégnation spirituelle, qu’elle soit reconnue ou déniée, est présente et active. Ces voix hantent et font vibrer nos existences, même confusément. Baudelaire aussi le savait qui écrivait dans le quatrième poème des Fleurs du mal, « Correspondances », « La nature est un temple où de vivants piliers / Laissent parfois sortir de confuses paroles ; / L’homme y passe à travers des forêts de symboles / Qui l’observent avec des regards familiers. » [11]

- Bang Hai-ja

Et toujours nous sommes en quête de ces voix.

Les gestes que pratiquent les artistes coréens sont, qu’ils le veuillent consciemment ou non, en partie portés voire dictés par les esprits. En effet, ce sont eux qui sont les vecteurs véritables du voyage spirituel. Ce sont eux qu’on rencontre d’une manière ou d’une autre lorsque l’on entreprend un tel voyage. Et chacun des artistes ayant fait le voyage vers la France est venu paradoxalement, non pas à la rencontre de son passé enfoui et de ses propres spectres, mais de son présent technologique et des spectres qui le hantent et dont la raison est porteuse. Et c’est vers eux que, venant en France, secrètement il s’avance. Ce vers quoi nous allons, lorsque nous faisons le voyage en Corée, c’est à l’évidence vers ces voix que le monde technologique ne nous fait plus entendre que brouillées par le truchement des appareils, les voix dont les chamans sont aujourd’hui encore les dépositaires et les porteurs.

Cette dimension spirituelle, les artistes qui font le voyage en Corée ne peuvent l’ignorer. Christine Laquet par exemple pour laquelle j’ai écrit un texte au sujet de son expérience lors de sa résidence au GCC en a fait l’expérience comme Natacha Nisic qui a montré dans une exposition au Musée du Jeu de Paume à Paris une longue vidéo intitulée Andrea en conversation, relatant le voyage réel vers le chamanisme, le devenir chaman donc, d’une femme allemande.

- Natacha Nisic

Pour conclure ce voyage dans l’orbe du perdu, c’est à l’une des grandes voix féminines de la poésie coréenne contemporaine que je laisse la parole, qui, pour clore un essai qu’elle publia en guise de préface à un de ses recueils, écrit : « Ainsi, en tant que femme, en tant que poète, je danse et porte secours aux choses tombées dans la boucle d’un magnifique silence ; je réveille le présent et je laisse les choses mortes être mortes. » [12]

Le grand voyage n’est pas la mort, mais bien plutôt ce chant et cette danse qui nous emportent dans le même mouvement et en même temps au-delà et au plus près de nous-même. Le voyage véritable est ce qui fait de nous ces êtres singuliers capables de vivre en voisins des gouffres et de danser du pas de danse de l’oubli au bord des gouffres d’où émerge la voix sourde du perdu.

Notes

[1] Charles Baudelaire, « Le voyage » in Les fleurs du mal, Folio, Éditions Gallimard, Paris. 2010, p. 168.

[2] Ibid., p. 172.

[3] Ibid., p. 173.

[4] Park Ynhui, « N’écoutez pas la voix du cochon », in L’ombre du vide, Éditions Atelier des cahiers, Traduction Benjamin Joineau, Paris/Séoul, 2012, p. 146.

[5] Ibid., p. 148.

[6] Ibid., p. 151.

[7] Ibid., p. 164.

[8] Ibid., p. 165.

[9] Jacques Derrida, Penser à ne pas voir, Éditions La Différence, Paris, 2013, p. 70.

[10] Ibid., p. 58-59.

[11] Charles Baudelaire, op. cit., p. 37.

[12] Kim Hye-soon, « Dans le monde oxymorique », (préface de All the Garbage of the world, Unite ! action books, Notre Dame, Indiana, 2011) in Corée 2012, Revue Po&sie, N° 139-140, Éditions Belin, Paris, 2012.

Avec des ilustrations de Natacha Nisic, Chong Jae-Kyoo, Bang Hai-ja, Kwun Sun-Cheol, Paik Nam June, Lee Ufan, Lee Bae

Ce texte a été publié dans le numéro 4 de la revue Croisements, éditée par l’atelier des cahiers, paru en septembre 2014.

Voyages, voisinages

Le quatrième numéro de Croisements porte sur le thème « Voyages, voisinages » en Asie de l’Est. Les pays, les territoires, les espaces se trouvent aujourd’hui au cœur de jeux d’influences multiples qui brouillent l’idée de limite ou de frontière. Les sphères culturelles, politiques, stratégiques, économiques entretiennent entre elles des relations étroites à travers lesquelles il est souvent difficile de définir des identités stables.

Le voyage, inscrit dans une longue tradition, met en rapport les espaces à travers les déplacements réels ou imaginaires des hommes, des idées et des biens.

Les utopies, les fuites, les exils, la circulation des richesses ou des altérités, marquent la découverte, volontaire ou subie, d’une nouvelle façon d’appréhender la réalité. Le voyageur est l’acteur d’un décentrement, d’une remise en question de la norme, et d’une façon individuelle d’approcher le monde.

Le voisinage est une contrepartie nécessaire : les hommes et les idées, sont tout à la fois nomades et sédentaires, et cherchent à s’inscrire dans un territoire, à marquer les cartes d’une empreinte, d’une présence, d’une certitude. Ainsi se dessine un vivre ensemble qui est comme une concession à la liberté de l’errance. Le voyage sert à dépasser les frontières que le cartographe voyageur a lui-même inscrites sur le papier.

L’économie, les sciences politiques, le droit, l’histoire et la géographie, l’anthropologie, la sociologie, mais aussi la littérature ou le cinéma ont beaucoup à nous apporter pour travailler cette complexité, et nous permettre de mieux comprendre les règles, les codes, à travers lesquels les hommes se projettent au monde et se répartissent des espaces vitaux devenus rivaux.

Responsable scientifique du numéro 4 : Kenneth White