Accueil > Les rubriques > Appareil > Logiconochronie – XXXI

Logiconochronie – XXXI

Perdre (la) conscience

,

Parfois un carnet disparaît entre des livres dans une bibliothèque et reste introuvable pendant des mois, des années même. Un grand rangement le fait réapparaître, effet magique, joie non feinte.

Les notes qui ouvrent ce cahier, l’un des nombreux volumes d’une sorte de « journal », datent de 2006, moment de la lecture du livre incontournable de Julian Jaynes, La naissance de la conscience dans l’effondrement de l’esprit (bicaméral), paru en 1976, et publié en France en 1994.

Comme une évidence, mais qu’il fallait tester, une formule s’est imposée. Elle peut sembler polémique, inacceptable, constituer un appel à faire resurgir des fantômes que l’on tient pour dangereux. Ce sont ces quelques pages qui feront l’objet des prochaines logiconochronies. Le titre qui s’était alors imposé était : Perdre (la) conscience.

Comme ces notes ont plus de dix ans, des remarques ou des ajouts faits aujourd’hui viendront les ponctuer. Ils seront en italique.

Perdre (la) conscience

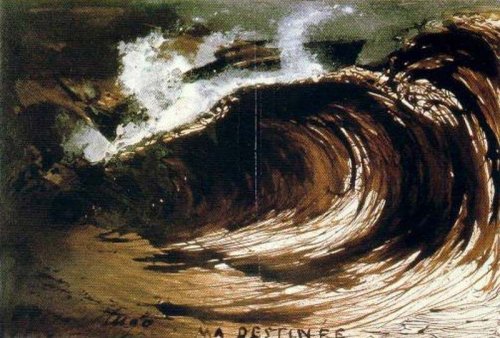

11. Qui se souvient encore des yeux des statues. Des statues des dieux et des héros dans les temples du monde antique ? Qui se souvient des vagues qui balaient la vie sur des kilomètres de côtes ? On a vu, enfin presque, récemment ce que ça pouvait être. Les images étaient rares et rendaient mal l’impression que l’on peut avoir face à elles, ces vagues immenses qui déferlent.

Imaginez cela à une époque où il n’y avait ni hélicoptères, ni hôpitaux, ni Croix-rouge sur les côtes de la Méditerranée si proches de l’épicentre en un temps où les maisons étaient en terre, en bois peut-être ! Imaginez ceux qui ont pu survivre, mais aussi ceux qui sont arrivés après sur les lieux, la puissance de l’incompréhension.

Un tel choc a lieu dans les cerveaux, les miroirs intérieurs se brisent, les échos sont ininterrompus, les feux se multiplient, la nuit devient jour. Voir ? Mais quoi ? Voir la nuit comme on ne l’a jamais vue !

12. Il y a une évidence à laquelle il est difficile d’échapper, l’existence du monde. Et pourtant tout nous le dit autour de nous, le monde n’existe pas, ni comme concept, ni comme chose. Et pourtant il semble impossible de se refuser à sa réalité, à sa « concrétude », même s’il reste insaisissable, absurdement insaisissable. Une chose est certaine : rien comme « le monde » n’existe ! Rien n’existe dont nous ne formerions pas une image dans notre cerveau. Une image ? C’est justement tout sauf « une » image et une « image » !

La révolution qui affecte alors le psychisme commence par passer à travers le mur du vu (le miroir de l’image ?) puis vient se glisser sous les pieds (entre les signes et leur support) là où la terre vibre et tremble.

Ce n’est pas le doute qui importe. Nous avons assez douté ! Douter tue ! Savoir aussi ! Ne pas savoir tout autant ! Le pari pour la vie est devenu mortel !

Nous fait-il donc affirmer savoir que le monde existe ? Affirmer ne pas le savoir est tout aussi absurde. Alors : exit le monde ! Bienvenue dans la grande poubelle de l’oubli. Ô respiration ! Ô bonheur ! Délivré du monde ! De son poids ! De sa terrible légèreté !

Encore, pour nous, dans le ciel passent les nuages. Oui, Pour Nous !

Qui douterait que c’est pour nous qu’ils sont là ? Oui, qui en doute ?

13. Il aurait fallu écrire ce chapitre 13 hier vendredi 13 ! C’est aussi ce que vous pensez ! Mais nous sommes le samedi 14. Ô cerveaux enfantins ... Le tic-tac des horloges bat encore dans votre crâne. Vous croyez au temps, à l’heure, à la chance, alors que tout, autour de vous, clame son désir de se figer hors du temps dans la pierre et vous aussi après votre mort. Voilà bien une contradiction tant logique qu’éthologique.

Votre capacité à douter s’est toujours arrêtée devant les grilles des cimetières, des prisons, des palais présidentiels, des banques et de tant d’autres lieux, qu’elle s’est par-là même discréditée.

Mais aux yeux de qui, puisque ce n’était pas aux vôtres ?

Alors, gagné hier au loto de la vie après avoir joué sur le tapis vert de la mort ?

Pour ceux qui l’ignoreraient, il est possible de se rattraper, tous les jours, n’importe quel jour !

14. On pourrait imaginer ce livre comme étant une sorte de commentaire aux Fleurs du mal ! Mais il y a tant de livres dont le commentaire pourrait nous porter au-delà du miroir ! Ou bien du seul « Voyage », le poème qui clôt ce livre insurpassé ! On pourrait aussi l’imaginer comme un anti-commentaire.

En effet, le regard glisse sur la surface, la traverse, revient, repasse dessus, dessous. Que se passe-t-il ? Il semblerait que le vent tourne. Faut-il pour autant virer de bord ?

Direction ! Décision ! Le temps presse. Il faut le croire pour avancer. Pardonnez-leur car ils ne savent pas où ils vont. Cela on pourrait leur pardonner, mais ils ne savent pas non plus où ils ont envie d’aller. Pour se rassurer, ils disent qu’il est bon de savoir tourner en rond et que c’est ce qu’ils font !

Combat de lignes et de points. Si au moins on se trouvait dans un tableau de Kandinsky ou de Klee ! De telles surfaces sont pour leurs yeux répulsives. Elles n’entrent pas dans leurs cerveaux. Ô grottes impénétrables !

15. On n’a jamais rien promis à personne. On n’a surtout jamais rien promis à la conscience. C’est le sale petit moi qui s’est mis en tête qu’on a bien dû un jour lui promettre quelque chose, à lui. Comme il se sent un peu trop insignifiant pour un tel miracle, il a inventé un petit tour de magie métaphorique et imaginé que c’était à la conscience qu’on avait promis quelque chose. Elle au moins, miroir de dieu, reflet de dieu, pensée du ciel et de la terre, on avait bien dû lui faire savoir qu’elle n’était pas là pour rien. L’univers ne peut se passer de conscience ! Cela va de soi, n’est-ce pas !

Et pourtant si, il le peut, et de cela ni lui ni elle la conscience ne s’en remettent. Elle s’est acoquinée avec lui, lui avec elle, plus personne ne sait comment ça s’est passé et d’ailleurs cela importe peu tant leur amour est fusionnel !

Bien avant les injonctions christiques, on avait déjà peur de ce vide, d’habiter ce vide. Dieu était mort avant d’être né, du moins sous la forme bâtarde que nous connaissons.

Jonas le savait. L’homme seul aussi, celui dont parle Yourcenar, celui du temps de Marc Aurèle, celui d’entre la fin des dieux et l’arrivée au pouvoir du Christ à Rome.

Mais c’est bien avant que la brisure a lieu, quand le vide s’instaure comme forme positive prenant la place du saut toujours actualisable entre les deux hémisphères mais dont l’efficacité, en effet, devenait tendancieusement nulle.

Un mur s’éleva qui n’existait pas. Il n’y avait rien d’autre que le dysfonctionnement d’un interrupteur que personne ne contrôlait, que personne n’avait localisé. La panne était là. Elle se généralisa. Personne ne pouvait réparer ce qui ne se concevait pas. Le temps était né. Elle, la conscience et lui, le moi, nageaient déjà dans le fleuve du temps qui avec eux naquit.

Comment se souvenir de cela ?

16. Que savait donc Jonas ? Henri Meschonnic, dans Jonas ou le signifiant errant, note que ce livre pourrait être le dernier à avoir été intégré dans la Bible et donc le plus récent de tous ceux qui s’y trouvent rassemblés. Un livre sur les exploits de Dieu se terminant par le récit de sa « mort », de son « assassinat ». Un prodige !

Ce que sait Jonas, c’est que Dieu est une voix, une voix venant de nulle part qui ordonne et conduit au salut. Dieu est la voix qui décide et la décision ne peut être mauvaise. C’est ce que nous ne pouvons plus comprendre, parce que nous ne pouvons plus l’accepter.

La genèse de la conscience, c’est que cela soit devenu inacceptable (cela : qu’une voix inconnue provenant de nulle part puisse être considérée comme vraie et réelle, indépassable) et en même temps (par contrecoup) désiré, appelé, souhaité, voulu !

Jonas est l’homme qui dessine en creux le cloaque de la volonté en ceci qu’il ne « veut » pas. Jonas « veut » être un homme « normal », un être sans destin, ni appelé, ni conduit, ni forcé, ni éconduit. Il ne veut « rien ». La conscience est ce rien, naît de lui, un rien qui est un vide, une sorte de vide rempli des grains du sable du temps éparpillés sur le crâne de l’oubli.

Ici gît le marais de l’insignifiance.

Jonas ne veut pas être forcé ! Jonas n’est pas une forteresse, mais le devient d’avoir été forcé, mais il reste une forteresse vide, un homme de rien posé là au bord de la cité, n’attendant rien mais craintif, tendu, NE VOULANT PAS que la voix revienne !

Jonas fait se rejoindre AVANT MÊME qu’ils aient commencé de naître et de déployer leurs ailes sur le ciel des crânes, le non-vouloir et la peur du retour.

Volonté de puissance et éternel retour ont donc déjà scellé leurs noces fatales avant de venir au monde.

Règne des mariages forcés. Écho indéchiffrable des ordres sans auteur, mais non sans destinataire. Oubli du lien entre le donneur d’ordre, la voix, et le destinataire, ce corps qui accomplit les gestes qui assurent sa survie. Mais en lieu et place de l’oubli, le passage direct sans « comme si », le passage à travers la nuit de l’éclair et l’oubli de l’éclair et l’accomplissement de l’acte dans le bonheur de l’hébétude. Drogue absolue mais non fatale.

Jonas ne veut pas. Il aurait préféré ne rien recevoir, n’entendre aucune voix. Jonas est un Bartleby qui ne pouvait pas dire I would prefer not to ... Bartleby est notre Jonas moderne, l’homme face à la voix anonyme des fonctions et des fonctionnaires. Étrange que ceci n’ait en gros été entendu par personne, ce qu’est la voix, ce qu’elle fut. Sauf par Jaynes en effet.

Voilà donc où nous sommes (encore et toujours) : à l’instant du refus de Jonas, situés là, et cet instant-là s’est étiré. Il nous paraît être devenu le temps alors qu’il n’est que le long labeur de l’usure du lien, de l’usure d’un lien devenu irréel, désiré tel, voulu absent ! Vouloir, c’est d’abord refuser. On ne pouvait vouloir la voix. On ne pouvait vouloir qu’elle vienne. Elle était là et l’on tremblait. Elle disparaissait et le corps reprenait ses droits ou plutôt ses devoirs, car il n’y avait personne pour être avec lui (que par intermittence, en effet, la voix).

Il y avait lui et la voix alternativement dans le noir et blanc d’une fascination réciproque, indistincte. Crainte et tremblement ! Tremblement sans crainte. Crainte qu’il ne vînt point. Et s’il existât quelque chose comme la crainte de la crainte, alors la crainte devint « monde », image et univers portés par la nuée, traversés par la voix.

Mais de qui parle-t-on ici ? On tente d’inventer ce que connurent ceux qui ne pouvaient pas savoir et naissaient chaque fois et mouraient et naissaient avec la voix, par la voix, de la voix. La voix, ici, c’est elle d’avant Yahvé, d’avant celle de Yahvé, ce pantin torride obligé de bomber le torse pour se faire entendre. On parle ici du temps où n’entendre pas était mourir et où il n’y avait personne pour le savoir !

Jonas est déjà un fils de la conscience, mais en ce qu’il en est le héraut le plus terrible. En un sens il l’invente en ce qu’il ose refuser. Fuir, il le fait en sachant que ça ne marchera pas, que cela ne sert à rien. Simplement, à sa manière, il dit : NON !

Et aujourd’hui, alors que l’empire du non, devenu clic-clac des appareils fonctionnaires, nous asphyxie, nous ne savons comment dire oui ou quelque chose qui y ressemblerait et encore à qui ou à quoi.

Il faudrait que cela aille vite, il y a urgence, mais l’humanité comme humanité est toujours hantée par la lenteur. C’est ce que nous appelons l’histoire ou le temps, qui ne sont que les noms de ce geste ambigu que nous faisons de scier la branche sur laquelle nous nous trouvons, mais si lentement qu’il se pourrait qu’on oublie qu’on le fait, de continuer à scier.

Il y a parfois des réveils difficiles, douloureux même, et des matins où l’on replonge la tête dans l’oreiller afin de ne pas se réveiller vraiment.

Nous sommes ce matin-là !

(à suivre)