Accueil > Les rubriques > Images > Logiconochronie — XLVIII

Logiconochronie — XLVIII

Troisième partie : le Moyen Âge entre symbole et reflet

,

Nous poursuivons ici notre réflexion sur les images aujourd’hui, leurs significations, leur présence dans nos vies. L’enjeu est, à travers l’histoire, de tenter de suivre les différents aspects qu’ont pu prendre les images afin de mieux comprendre ce qu’il en est de notre situation actuelle. Cette Logiconochronie XLVIII s’ouvre en évoquant le fait suivant : Une fois la querelle des images terminée, avec le Moyen Âge et la paix carolingienne, on voit se déployer une réflexion sur la théorie et la théologie de l’image.

L’image et l’ordre du monde

Une fois la querelle des images terminée, avec le Moyen Âge et la paix carolingienne, on voit se déployer une réflexion sur la théorie et la théologie de l’image. Elle apparaît au moment où se met en place la grande révolution intellectuelle que l’on sait qui se manifeste par la création des universités et sera suivie à l’époque gothique par la mise en œuvre de la construction des grandes cathédrales. Pour le dire en deux mots, et pour citer Émile Mâle, c’est entre symbole et reflet ou miroir, que se déploie l’univers du Moyen Âge. Il prend pour base de son analyse du Moyen Âge le livre de Vincent de Beauvais qui se divise en quatre grandes parties qui sont aussi celles du livre de Mâle, Miroir de la nature, de la science de la morale, de l’histoire.

« L’ouvrage présente le Speculum maius, communément appelé la Grande Encyclopédie du Moyen Âge, écrit dans les années 1230-1260. Ce Grand Miroir du monde est une œuvre de commande et un produit d’atelier. Vincent de Beauvais, frère prêcheur de la première génération, en est le maître d’œuvre, sous l’impulsion probable d’un des premiers Maîtres universitaires de l’Ordre, Hugues de Saint-Cher. Cette « encyclopédie » en trois parties est une compilation « du meilleur de tous les livres ». Elle doit rendre accessible aux Frères Prêcheurs — les fratres communes — tout le savoir du monde, tel qu’il est constitué au milieu du XIIIe siècle, et étudié dans les studia établis obligatoirement dans tous les couvents dominicains. Le travail d’équipe qui aboutira en deux étapes (c. 1244 et c. 1259) à l’œuvre aujourd’hui connue, fut d’abord de lire et de faire des extraits, puis — ce fut la tâche même de Vincent de Beauvais — d’organiser la présentation de ces extraits pour que les connaissances ainsi accumulées soient facilement repérables : la matière des trois parties fut donc divisée en livres et en chapitres indexés par un titre descriptif du contenu, en signalant clairement l’identité des textes cités, car leur poids de vérité dépend de l’autorité accordée aux auteurs.

L’ouvrage analyse les conditions de production du Speculum maius comme outil pour le studium dominicain, parmi d’autres (correctoire et concordance de La Bible, traités des vices et des vertus, recueils hagiographiques, sommes de pénitence et de droit, commentaires des Sentences), puis caractérise chacune des parties. D’abord le Speculum naturale, consacré à l’histoire naturelle selon l’ordre des six jours de la Création, qui a connu deux éditions, avec des différences importantes, (c. 1244 et c. 1259), où se lit remarquablement l’évolution de la philosophie naturelle au milieu du XIIIe siècle, à savoir avant et après la première rencontre, au couvent Saint-Jacques à Paris, d’Albert le Grand avec les œuvres naturelles d’Aristote ; puis le Speculum doctrinale, inachevé, reprenant un plan victorin, qui passe en revue toutes les branches du savoir, trivium propédeutique, sciences pratiques, sciences mécaniques, sciences théoriques, mais introduit des modifications significatives liées au classement des sciences d’al Farabi ; le Speculum historiale enfin, qui déroule les facta et gesta de l’humanité, en mêlant récit historique proprement dit, histoire littéraire et hagiographie, jusqu’au jugement dernier, selon la vision augustinienne de l’histoire.

On a souvent insisté dans le passé sur la relation entre Vincent de Beauvais et le roi Louis IX, jusqu’à faire de ce dernier le commanditaire de l’ouvrage. Il n’en est rien ; même si une influence royale peut se déceler ici ou là, même si Vincent de Beauvais a écrit pour le roi d’autres œuvres, il reste que le Speculum maius est un ouvrage dominicain, qui tente, parfois maladroitement, comme toutes les œuvres de compilation, d’intégrer dans le programme d’étude des frères prêcheurs un savoir marqué par « les derniers progrès de la science », en l’occurrence essentiellement les textes d’origine grecque et arabe, tout en veillant à rester à l’écart d’une vaine curiosité toujours condamnable. » (M. Paulmier-Foucart, M.-C. Duchêne (coll.) Vincent de Beauvais et le Grand Miroir du monde, Brepols, Témoins de Notre Histoire).

L’enjeu pour le Moyen Âge est de tenter de comprendre le monde, l’ordre du monde, le monde comme ordre. Ceci est rendu possible par une interprétation « claire » du message chrétien pour lequel le monde ou, mieux dit, la création, étant l’œuvre du créateur est sacré et en tout cas digne d’intérêt pour l’homme et pour ses relations avec le divin.

La question de la « faute » si particulière au Moyen Âge, il me semble important de l’entendre aujourd’hui comme l’introduction d’un écart entre le divin et l’humain, mais d’un écart qui peut être comblé. Et je vois là l’amorce de ce qui va devenir le mode de spatialisation de la conscience qui va trouver à la Renaissance sa forme « achevée ».

Aux plans parallèles, aux mondes parallèles que sont le monde des humains et celui des dieux grecs, s’impose lentement avec le christianisme dominant l’idée d’un monde Un, unifié et unitaire malgré les accrocs et malgré cet écart, cette distance qui s’impose comme une distance située dans le temps, le temps qui nous sépare maintenant de la venue sur terre du Christ. Et je crois que les transformations dans le mode de spatialisation ou de construction des images sont une tentative d’intégrer cet écart temporel qui est la chose la plus nouvelle et la plus impensable pour l’esprit humain dans ses manières de penser ou de concevoir le divin et ses relations avec lui.

Ces accrocs sont plus à trouver dans l’âme des hommes qu’ailleurs, parce que le reste « est » parfait en tant qu’œuvre de Dieu. Mais pour compenser la faiblesse de l’âme, Dieu a doté l’homme d’une faculté grâce à laquelle il peut tenter de remonter la pente, de retrouver le chemin du divin qui est en lui-même, qui est inscrit sous des formes en effet pas toujours évidentes à déchiffrer. Cette faculté est son intellect ou son esprit, on ne l’appelle pas encore imagination, et grâce à elle il va pouvoir s’élever jusqu’à pouvoir déchiffrer et donc légitimer et comprendre, le double mystère qui le constitue, celui de sa petitesse et celui de sa grandeur potentielle à laquelle il peut accéder en la faisant émerger de l’ombre et en s’élevant vers Dieu.

Un nouveau mode de spatialisation

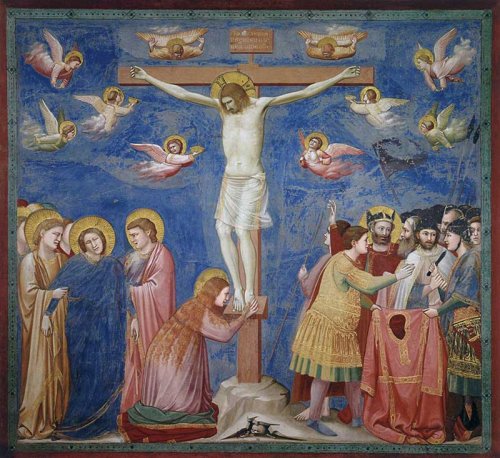

Mais si tout cela est possible, c’est bien parce que le Dieu s’est fait homme et que l’homme a été créé à l’image de Dieu. L’enjeu est donc à la fois de justifier cette différence ou plutôt de la légitimer en rendant perceptible le fait qu’elle peut être et doit être dépassée ou du moins surmontée. Et c’est sur ce point que l’image joue un rôle majeur puisqu’elle concentre en elle la visibilité du mystère, celui de l’incarnation, la possibilité de le transmettre et de le faire comme s’il était une sorte de source possible au déploiement de l’esprit et en tout cas un « lieu » dans lequel l’esprit aussi se loge.

L’image est une figuration à la fois du mystère et de la puissance de déchiffrement de la pensée. Et c’est là que je vois ce que l’on pourrait appeler un processus de spatialisation nouveau.

Cette recherche porte d’abord sur les connaissances reconnues et accessibles, celles qui concernent la vérité commune, celle donc qui est contenue dans les livres sacrés :

– mais s’applique aussi à toutes les créatures possibles et surtout à ceux qui ont été proches de Dieu dans l’espace comme dans le temps, à savoir les grand prophètes d’Israël et le peuple hébreux,

– à l’homme, à cet écart donc qui le sépare du dieu,

– et enfin à l’histoire, à l’écart qui le sépare de ses semblables des temps passés.

On comprend donc que l’écart est double, il est spatial, situé donc dans l’espace physico-mental qui sépare l’humain du divin et temporel, situé dans le temps. Même si le modèle de la durée de la création est basé sur une perception humaine du temps, sept jours, il y a ensuite une histoire connue et répertoriée par les textes. Mais comment la rendre sensible et perceptible dans un monde où peu de gens lisent, mais où les gens vivent réellement à cet écart sans pouvoir l’expliquer ? L’image vient se loger en ce point essentiel, elle va se développer entre symbole et reflet, ou plutôt elle va permettre de passer du symbole au reflet, de rendre perceptible ce passage, qui est celui de l’évolution même de la pensée au Moyen Âge.

L’image comme moyen d’éduquer

Bien sûr la question plane comme un mauvais rêve. Qu’est-ce que je suis en train d’adorer quand je regarde une image ? Grégoire le grand écrira à Serenus évêque de Marseille « Autre chose en effet est d’adorer une peinture, et autre chose d’apprendre par une scène représentée en peinture ce qu’il faut adorer. Car ce que l’écrit procure aux gens qui lisent, la peinture le fournit aux analphabètes (idiotis) qui la regardent puisque ces ignorants voient ce qu’ils doivent imiter ; les peintures sont la lecture de ceux qui ne savent pas les lettres de sorte qu’elles tiennent le rôle d’une lecture surtout chez les païens ». (A Besançon, op. cit., p. 280).

En fait, nous allons retrouver dans la fonction de l’image au Moyen Âge, la structure évoquée précédemment par Les miroirs de Vincent de Beauvais. (op. cit., p. 280). Pour Grégoire l’image a quatre fonctions :

– pédagogique, elle édifie et instruit ceux qui n’ont pas accès à l’écriture c’est-à-dire presque tout le monde,

– mémorielle car elle s’adresse à la mémoire car elle raconte une histoire qui peut être représentée et par ce biais elle renvoie à l’histoire des saints martyrs et à la vie du Christ,

– elle permet d’échapper au piège de l’idolâtrie en apprenant au païens à ne dire que Dieu seul,

– et enfin l’image suscite un sentiment d’ardente componction un sentiment mêlé d’humilité et de repentir de l’âme qui se découvre pécheresse.

En d’autres termes selon Grégoire de Nysse « l’image est un livre porteur de langage » et Grégoire le pape peut, lui, se souvenir d’Horace et de son « Ut pictura poesis ».

Résumons : l’image fortifie et édifie le fidèle, touche son intelligence, son affectivité, sa mémoire et donc au sens des anciens, son Moi. (op. cit., p. 281). En d’autres termes, elle fait office réellement de verbe. Chacun face à une image est, pourrait-on dire, dans la situation d’un personnage prophétique touché par le divin, événement vécu que l’on ne nomme pas encore la grâce.

Ambiguïté de l’image

On le sait la question que pose l’icône, c’est celle de la présence du divin « dans » l’image, de la puissance effective de l’image à être un intercesseur efficace. La question que pose le Moyen Âge est donc celle de la capacité de l’image à éduquer, à transmettre. Mais quoi ?

Eh bien, rien d’autre que la nouvelle situation de l’âme dans le monde, à savoir le fait qu’elle est définitivement double et que ses deux modes d’existence, ses deux facettes, sont posées comme séparées. Quelles sont ces facettes ? L’affectivité et l’intelligence.

Le conflit se joue en effet sur ce point. L’âme est double, cela signifie qu’elle admet en elle-même un espace qui va se déployer comme étant métaphoriquement une sorte de double ou de reflet de rien de moins que de la création, c’est-à-dire des rapports que le créateur entretient avec la création et avec les créatures, et donc du pouvoir créateur en tant que tel.

Il a existé un temps, et c’est là qu’entre en scène si je puis dire, l’écart temporel et l’histoire, (qui donne naissance à ce nouvel aspect de la spatialisation) où des hommes ont connu, vu et touché le Christ, et les apôtres etc. Comme cette incarnation du divin est prise dans l’histoire, il est nécessaire d’accepter l’éloignement temporel par rapport à ce moment de l’histoire, éloignement qui NE peut être comblé QUE par le cheminement intérieur effectué par l’âme en elle-même pour remonter en quelque sorte à la source posée et conçue comme invariable, immuable, immobile en quelque sorte tant dans l’espace absolu que dans le temps absolu.

On comprend comment le christianisme introduit une dimension qui n’existait pas auparavant, celle d’un temps orienté qui s’écarte de son origine de sa source, mais paradoxalement qui, en se déployant, offre la possibilité paradoxale à celui qui en fait l’effort de s’en rapprocher. Et cette dimension temporelle est en fait projetée sur la surface et la creuse ou du moins la travaille. Car, comment rendre le temps sensible surtout un temps aussi paradoxal et complexe ? C’est à cet enjeu que répond ou tente de répondre l’image.

Pour qu’elle puisse y parvenir, il a été nécessaire de la dégager de sa gangue iconique et cela bien avant donc l’invention de la perspective. Le moyen trouvé par les penseurs carolingiens a été de libérer l’image d’avoir à être un réceptacle du divin ou plutôt de la présence divine.

La rupture s’opère à ce moment-là, lorsque « Les évêques carolingiens dit A. Besançon, repoussent l’idée d’un transitus, d’un passage entre la forme matérielle et le prototype divin, d’une nature radicalement autre. Le transitus, s’il est concevable, doit passer par une matière sainte. Or quelle est la hiérarchie des objets sacrés ? D’abord les saintes espèces, puis la croix, non pas comme objet mais comme mysterium et emblème du Christ, puis les Écritures, ensuite les vases sacrés, enfin les reliques des saints. Les images ne figurent pas dans la liste. Elles ne sont pas propres au transitus. L’image sacrée garde ainsi un pied dans le profane. Elle est par nature laïcisée ou laïcisable. Un texte carolingien pose en effet la question suivante : « Quel accord peut-il y avoir en effet entre les peintres et les écritures quand celles-ci sont véridiques tandis que les peintres fabriquent très souvent du mensonge » (op. cit., p. 284-285).

En d’autres termes la responsabilité est du côté du peintre, de l’homme donc qui se trouve investi désormais du devoir d’inventer les critères qui feront de l’image un objet profane ou un objet sacré. Mais en tant que telle l’image est « neutre » au sens où elle peut accueillir le meilleur comme le pire !

En fait, il faut pour comprendre comment le Moyen Âge va légitimer à sa manière la puissance sacrée des images sans qu’elles deviennent des objets d’adoration et donc des idoles. Le lien va se faire par les reliques, c’est-à-dire des restes de saints, des objets matériels qui ont été touchés directement par le divin qui sont donc dans un rapport métonymique avec le divin. Or les images accompagnent souvent les reliques. C’est donc par contagion, par contamination que les images du saint deviennent elles-mêmes, saintes, sacrées.

« Le pouvoir magique de la relique est passé à l’image par contagion, le fondement demeurant la relique, même si elle est oubliée, fondement matériel qui ne découle pas comme l’icône de la représentation comme telle du rapport spirituel qu’elle soutient avec le prototype » (A. Besançon, op. cit., p. 286)

C’est donc un nouveau rapport avec le divin qu’invente le Moyen Âge.