Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > L’école de Muta Mayola

L’école de Muta Mayola

,

Car, à la veille de l’indépendance du Congo, Brazzaville fut à la pointe d’une nouvelle expression culturelle et artistique issue des pratiques traditionnelles de l’arrière-pays en confrontation avec celles dérivées de l’action culturelle urbaine de l’administration coloniale française.

Jean-Luc Aka Evy

Introduction

Malgré la pauvreté des sources écrites et leur difficulté d’accès, la mémoire de Muta Mayola est restée vive aux deux Congo du fait du grand nombre de ses disciples, qui ont eux-mêmes eu des écoles. Il s’agit incontestablement du sculpteur congolais le plus influent du vingtième siècle, et certainement du premier artiste moderne d’un pays à peu de choses près vidé de son riche patrimoine artistique. Vide du fait d’abord de l’absence d’écriture des anciens royaumes, de la diversité des peuples et de la vocation utilitaire des objets, ensuite de la colonisation dont l’impact à transformé en profondeur leurs modes de fabrication, leur nature et les modalités de leur diffusion. Vide aussi du fait des politiques contradictoires des différents régimes souverains qui se sont succédé depuis les indépendances, succession ponctuée de périodes de guerre civile. On conçoit que dans ce contexte douloureux, les priorités de la nation congolaise n’aient pas été d’établir les catalogues raisonnés de ses artistes fondateurs.

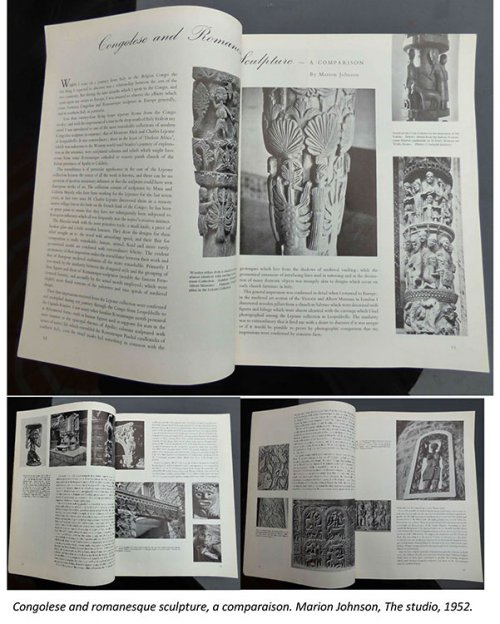

Né vers 1880 sur des terres coutumières Téké du district de Brazzaville, Muta Mayola est à l’origine au Congo Brazzaville vers 1930 de ce qui apparaît avec le recul des années comme un mouvement artistique singulier, qui n’a été l’objet d’aucune étude en dehors d’un essai de Marion Johnson publié en 1952 dans la revue britannique The Studio, et surtout d’un important texte du docteur Jean-Luc Aka Evy paru dès 2002 dans le catalogue de l’exposition « l’ébène noire dans la sculpture congolaise » (Beijing 2002). Ce texte a été revu une première fois pour une publication dans la revue Présence Africaine en 2003 sous le titre « Considérations historiques sur les tendances actuelles de la sculpture congolaise moderne ». L’auteur l’a de nouveau revu et révisé pour les Cahiers d’études africaines en 2010, sous le titre (Les arts au creuset de la pensée congolaise contemporaine ». Jean-Luc Aka Evy occupait alors le poste de Directeur Général des Arts et Lettres au Ministère des Arts et de la Culture congolais. En contact direct avec tout ce que le pays comptait d’artistes, il ne pouvait être mieux informé.

Entre ces deux sources d’informations essentielles, soixante années de blanc. Aucune analyse, aucun passage en vente publique, aucune volonté d’établir un catalogue rétrospectif permettant de se représenter ce qui se joue dans l’œuvre de Muta Mayola et de ses nombreux disciples.

D’après Aka Evy « Il est malheureusement impossible aujourd’hui de trouver les œuvres de cet artiste dont la plupart furent ”achetées” ou cédées aux chefs de terre téké. » Impossible au Congo peut-être mais pas à l’étranger, où se trouvent un grand nombre d’œuvres d’art africain de la période coloniale, particulièrement en France et en Belgique.

Aujourd’hui installé à Katmandou, c’est le peintre et collectionneur de putalis népalaises Vincent Greby qui m’a fait découvrir un grand masque en wengé signé Grégoire Massengo. L’objet m’a tout de suite beaucoup plu, autant pour ses qualités intrinsèques que par le fait qu’il soit à peu près contemporain des œuvres de Vaiere Mara, sculpteur polynésien auquel je venais de consacrer plusieurs années d’enquête. Nous avons fait affaire et j’ai accroché ce masque chez moi, avec l’idée d’entreprendre quelques recherches. Quelques temps plus tard, je recevais la visite d’un ami qui tombait en arrêt devant ce masque. Il avait une cave pleine de ce genre de sculptures que ses grands-parents instituteurs avaient ramenés du Congo peu avant l’indépendance. Nous y sommes allés. La plupart des sculptures étaient signées sous la base, ce dont il ne s’était jamais rendu compte. C’est ainsi que je tombais sur un premier buste signé Mayola, et localisé Nouvelle-Cité avenue Dibaya.

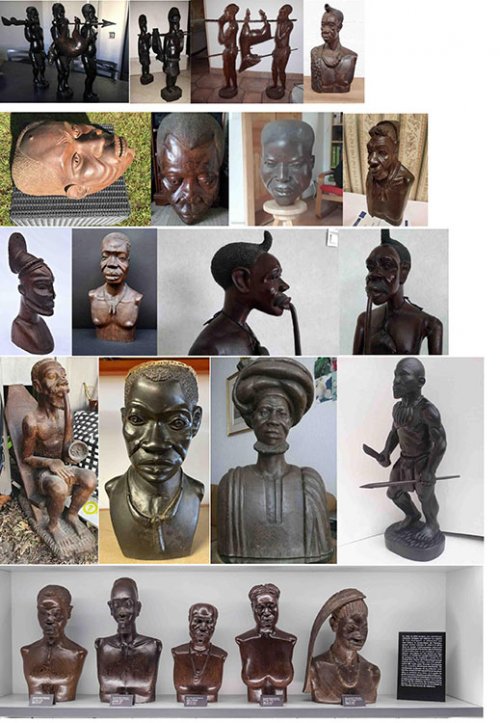

A partir de ce jour, la recherche des œuvres et des sculpteurs de cette école est devenue l’essentiel de mes activités. Ainsi en une année et demi de recherches entre la France, la Belgique et les Etats-Unis, il m’aura été possible de retrouver un ensemble de sept sculptures signées Mayola, auquel on peut adjoindre deux sculptures non signées qui peuvent lui être attribuées, trois sculptures signées par des élèves de son atelier et des photographies d’œuvres disparues. Ce corpus d’œuvres désormais constitué permet d’attester que Muta Mayola n’est pas une légende et de se faire une idée de sa production, de son évolution et de son influence sur l’art africain du vingtième siècle.

L’objet de cet article est de rendre public ce corpus d’œuvres, pour maigre qu’il soit encore, afin qu’elles permettent à tout un chacun de reconnaître Mayola et d’identifier clairement ses créations, qui n’ont encore été référencées nulle part. Tous les jours en France passent en salle des ventes des œuvres appartenant à cette école du Congo Brazzaville, de Kingoma précisément. On en trouve également un grand nombre chez les antiquaires et les brocanteurs. Davantage encore sommeillent dans les caves et les greniers de la descendance des coloniaux. Car la production de l’école de Mayola a commencé à être considérable à partir des années cinquante. A l’époque la sculpture nourrissait son homme au Congo. Mayola a signé ses œuvres à partir des années 1930, il a été actif jusqu’à la fin des années 1950, et ne vivait que de la vente de son art. Si on envisage une centaine de statuettes signées produites par an, ce qui semble un minimum, on arrive à plusieurs milliers d’objets. Beaucoup n’ont pas dû nous parvenir, mais toutes n’ont certainement pas disparu. Dans les années à venir ses œuvres vont continuer à réapparaître, surtout de petites pièces mais aussi certainement des pièces importantes. Le sculpteur reste mystérieux mais on finira par bien le connaître.

Les nombreux élèves de Muta Mayola ont beaucoup produit. Les plus célèbres sont ses neveux Grégoire Massengo et Benoit Konongo, considérés comme les pères de la sculpture congolaise. Parmi les plus notables il faut encore citer le prolifique Joseph Bansimba, le vagabond Edouard Malonga, le problématique Daniel Bouesso, le précoce Joachim Babimbamana dit Baby Damana, M Bondji l’invisible, le professeur Deskobet qui signait aussi Dekobet, Bidounga à Kingoma l’ancien, le mystérieux Tomto dont on ne connaît qu’une mère à l’enfant exceptionnelle, Bamza Mahoungou le maître des fumeurs de pipe, Julien Diandaha le spécialiste de l’ébène noire, Dominique Ntembe le continuateur de Massengo. Liste à laquelle il faut rajouter Joseph Mketelela, Joseph Louhou, Louya, Jean Mbahouka, Donatien Mbemba, Mobaké, Mounkala, Patrice Mbongo, Mketelela, Basile Manzouna, Fulgence Youlou et Lubemba. Et même le français Roger Favin, qui dans les années cinquante, après avoir produit dès les années 30 un grand nombre de têtes africaines d’inspiration gabonaise, se mit à signer des bustes congolais typiques de l’école de Mayola. Sans oublier les enfants de ces sculpteurs, dont beaucoup ont repris le flambeau, jusqu’à le transmettre à leur tour à leurs enfants. Encore ne parle-t-on là que des maîtres sculpteurs, assez réputés pour signer leurs œuvres. Car si un certain nombre d’œuvres de ces artistes congolais sont signées, un plus grand nombre encore ne le sont pas. La ligne est mince entre l’artiste et l’artisan congolais.

Bien que peu connus des africanistes en général, les travaux des principaux acteurs de l’école de Mayola ont été quelquefois classés et cités (par Jan Savina notamment) comme relavant d’une catégorie nouvelle qualifiée (avec une espèce d’épouvante navrée) d’art d’aéroport à partir des années 1960, mais principalement ignorés. Savina classait Massengo qu’il connaissaît par ses « bustes typiques » dans l’art touristique. Pour le congolais Aka Levy, Massengo est un des pères de la sculpture congolaise moderne. On voit comme de l’intérieur, le regard porté sur les catégories où tendances se nuance et diverge de celui d’un observateur étranger, tout aussi savant soit-il comme Jan Savina, et comme les traditions se font et se défont, peut-être de plus en plus vite. Quoi qu’il en soit, il me semble assez audacieux de catégoriser d’art d’aéroport, c’est-à-dire de souvenirs pour touristes, des œuvres qui peuvent attendre une taille de deux mètres pour un poids de plusieurs centaines de kilos.

Que ce mouvement ait été ignoré par les historiens de l’art contemporains à son émergence on le conçoit aisément. Il est plus étonnant qu’aujourd’hui personne ne s’y intéresse encore en France, à l’heure où un certain nombre d’expositions d’envergure commencent à dresser le tableau de ce que fut cet art touristique où d’aéroport en Europe, et à lui reconnaître une valeur ethnographique certaine, historique évidente, et parfois artistique. Expositions importantes au London Bank River, au Musée Ethnographique de Lausanne ainsi qu’au Musée Pitt Rivers en Hollande par exemple. Le Musée Royal d’Ethnologie de Leyde a récemment dévoué une salle d’exposition permanente à cet art d’aéroport si décrié par des historiens de l’art amateurs de belles provenances et de patines crouteuses cérémonielles, mais trop souvent imperméables à l’originalité d’un objet comme à sa qualité d’exécution.

Pour trouver une école africaine à peu près équivalente à l’école de Mayola, à la même époque on peut citer la dynastie de sculpteurs Fakeye au Nigéria. Leurs œuvres ont été beaucoup plus documentées et fait l’objet de plusieurs rétrospectives importantes aux Etats-Unis, notamment au Metropolitan Museum of Art en 1999. Leur influence a pourtant été bien moindre dans le champ culturel africain que celle de Muta Mayola et de ses héritiers.

Mais on ne trouve pas tant d’équivalents à Mayola que ça. Mayola dut voir le jour vers 1880. Sikire Kambire (1896 1963), lui fut à peu de choses prêt contemporain. Maitre sculpteur Lobi, il fait partie des rares sculpteurs africains de l’époque dont on connaisse le travail, en grande partie grâce aux commandes que lui passa Henri Labouret. Kambire ne fut pourtant pas innovant comme l’a été Mayola, il n’a pas non plus été à l’origine d’un vaste mouvement artistique.

Car c’est bien ce dont il est question avec Mayola, un vaste mouvement artistique, une profusion d’œuvres qui sont restées vierges de tout discours, de toute conceptualisation, durant plus de sept décennies de circulation et de passages en ventes, publiques ou privées. Ce n’est pas par hasard, car la singularité de ces œuvres les rend difficiles à envisager dans leur entièreté.

Un très grand nombre d’œuvres appartenant à l’école de Mayola sont conservées en France. A l’heure où ses contemporains les premiers artistes africains sont redécouverts, comme le maître sculpteur nigérian de la tradition yorùbá Moshood Olúṣọmọ Bámigbóyè (ca. 1885–1975) qui a fait l’objet d’une exposition à la Yale University Art Gallery jusqu’en janvier 2023, il apparaît légitime de s’intéresser à ce qui s’est joué autour de Muta Mayola au Congo Brazzaville à l’époque coloniale, et de rendre justice à une école d’artistes reconnus de leur vivant mais tombés dans un relatif oubli. Cela ne pourra se faire qu’en France puisque c’est là que se trouvent la grande majorité des productions historiques de cette école, toujours active au Congo mais dont les représentants contemporains travaillent désormais essentiellement pour une clientèle d’expatriés chinois, en l’occurrence les cadres de l’industrie forestière.

Un fond représentatif d’une centaine de pièces importantes est désormais constitué. Un plus grand nombre d’œuvres conservées dans des collections privées ou publiques sont identifiées. Un gros travail d’écriture a déjà été réalisé. Il est donc dès maintenant possible de monter une exposition rétrospective de ce que fut l’école de Muta Mayola, et de la faire sortir du grenier où elle patiente depuis des années. Mais beaucoup reste à faire, et en premier lieu aller sur place au Congo, afin de recueillir les témoignages des descendants de ces sculpteurs, dont beaucoup ont repris le flambeau. Ce travail pourra faire l’objet d’enregistrements vidéos puis d’un film documentaire, qu’il serait intéressant de programmer conjointement à une exposition rétrospective.

Mayola à Kingoma : de l’éducation traditionnelle à l’éducation coloniale

Bénéficiant d’une culture traditionnelle téké, Muta Mayola sculptait des objets pour les Chefs de Terres Téké du district de Brazzaville au début du vingtième siècle. Des objets de prestige tels que des coupes, des pipes aux fourneaux anthropomorphes, statuettes votives et gémellaires d’inspiration téké, statuettes décoratives de coqs et d’oiseaux, probablement aussi des objets utilitaires tels que des mortiers à graine où à tabac, des tables et des tabourets et certainement aussi des instruments de musique, la conception des tambours en particulier revenant à ce genre de sculpteur traditionnel polyvalent. Enfin tout ce qui devait permettre à un sculpteur traditionnel de servir sa communauté dans un cadre coutumier et d’assurer sa subsistance et celle de sa famille.

En 1900 le phénomène d’acculturation particulier aux peuples colonisés par les puissances occidentales était bien enclenché. Il est difficile de se représenter ce que pouvait être la vie quotidienne au village de Kingoma. Comment la population s’alimentait-elle en eau, par exemple ? Probablement en allant à la rivière, où au puits. On se protégeait comme on pouvait des insectes propagateurs de certains fléaux redoutables : maladie du sommeil, choléra, paludisme et fièvre jaune ! Dans les anciens villages Téké un chef de famille avait droit de vie ou de mort sur les membres de sa famille. Le chef du village dirigeait de nombreuses cérémonies au cours desquelles les objets de prestiges sculptés avaient un rôle important. Le sculpteur et le forgeron étaient des donc hommes importants, des notables.

Georges Balandier alors à Brazzaville, cite dans sa Sociologie actuelle de l’Afrique noire une enquête sanitaire de 1948 qui atteste du caractère jeune de la population du Congo de l’époque : cette enquête donne une moyenne de 5% de personnes âgées de plus de 45 ans. La durée de vie est médiocre et la mortalité infantile élevée. Toujours d’après Balandier, « les Ba-Téké se sont efforcés de limiter les contacts avec les européens en se repliant et en maintenant une sorte de conservatisme défensif. » Parmi les facteurs qui ont contribué à cette résistance, Balandier cite un attachement réel à la terre, l’existence de chefferies, l’efficacité de l’organisation clanique et la participation à une culture originale ayant une réelle ampleur. Les rares chefs couronnés encore reconnus en 1950 possèdent toujours, parmi les attributs matériels de leur dignité, des objets hautement sacrés symbolisant les ancêtres et les terres abandonnées (corbeilles des ancêtres).

D’après Jean-Luc Aka Evy, Mayola avait déjà un âge avancé lorsque ses sculptures attirèrent l’attention des occidentaux vers 1930. Il commencera alors à élaborer ce que Aka Evy appellera « la première rencontre moderne congolaise entre l’imaginaire urbain et le bois ». On pourra longtemps disserter sur les apports de Muta Moyola à la sculpture traditionnelle, dans quelle mesure ils furent audacieux, et dans quelle mesure ils relèvent d’un phénomène classique d’acculturation. A partir de 1930 sa production dû ainsi commencer à se diversifier, puisqu’il travaillait essentiellement à la commande. Les européens n’attendaient certes pas de lui le même genre d’objets que les Chefs de Terres Téké. Mayola acquit ainsi la réputation d’un sculpteur capable de tout faire, et il dû développer en parallèle de ses créations utilitaires un style de statuettes hybride, qui doit peut-être plus aux personnages taillés dans les grandes ivoires Vili qu’à la statuaire Téké.

Mayola ne s’étant mis à signer ses œuvres que tardivement et probablement à la demande de sa clientèle occidentale, toutes les œuvres de sa première période peuvent être considérées comme définitivement perdues. En effet si certaines ont probablement été conservées jusqu’à nos jours il sera difficile de parvenir à les lui attribuer.

Plusieurs statuettes signées de sa seconde période nous sont heureusement parvenues, représentatives de la diversité de ses œuvres. Aucune n’est datée, mais il semble possible en le comparant de suivre une évolution, et de distinguer les plus anciennes des dernières.

Celle qui est probablement la plus ancienne est une statuette d’un style naturaliste. Elle doit dater des années 1930. Haute d’une trentaine de centimètres, en bois de wengé marron foncé, elle représente un homme vêtu d’un pagne traditionnel le bras gauche replié sur l’épaule comme s’il portait une charge. Peut-être un chasseur de retour de la brousse. La tête est disproportionnée par rapport au corps. Le personnage est un petit homme du commun. On imagine que Mayola a dû produire un certain nombre de ces figurines, dont le style et les dimensions ont été repris par énormément de sculpteurs africains.

On connaît une autre statuette de guerrier en wengé signé Mayola, sensiblement de mêmes dimensions mais qui date des années 1950 alors qu’il était installé de l’autre côté du fleuve à Léopoldville. Le style du sculpteur s’est épanoui dans les détails et les proportions sont plus réalistes, la tête est moins grosse par rapport au corps. Deux décennies doivent bien séparer ces deux guerriers.

Une autre sculpture n’est pas signée mais peut-être attribuée à Mayola sans trop de crainte de se tromper, puisqu’elle se trouvait avec d’autres pièces signées et qu’on y retrouve tout à fait le style du chasseur à la grosse tête. Il s’agit d’un fumeur de pipe en ébène. Ses bras sont maigres et son ventre rond.

Ensuite vient une coupe anthropomorphe d’une vingtaine de centimètres. Ce qui fait son originalité est qu’elle soit signée. La coupe était conservée depuis plusieurs décennies dans une famille de la côte d’azur française, ce qui permet de présumer qu’elle date de la période Kingoma de Mayola. Si elle datait de la période belge, on l’aurait plutôt retrouvée en Belgique. Cette coupe relève de l’art traditionnel, mais a elle dû être vendue à des colons, pour se retrouver sur la côte d’azur.

On trouve ensuite une paire de beaux visages taillés dans un bois couleur miel. Des appliques, un homme et une femme. De petite dimension, une dizaine de centimètres, il s’agit presque de miniatures. Ils sont accompagnés d’un troisième visage, plus grand, taillé dans une pièce de wengé. Ce modèle de visages caractéristiques continue d’être produit par plusieurs ateliers congolais avec des variantes. Ils ont également été reproduis en série au Cameroun dans les années soixante, puis dans d’autres pays comme le Tchad jusqu’à nos jours.

Enfin vient ce buste d’homme souriant, cet africain au sourire, dont l’expression contraste si fortement avec les visages fermés qui caractérisent les créations de tous les disciples de Mayola. Il doit s’agir d’un des tous premiers bustes en wengé, et on est encore loin de la maîtrise de ce bois très dur à tailler dont le sculpteur fera preuve un peu plus tard, à partir du milieu des années quarante. On est aussi très loin des dimensions spectaculaires des bustes en wengé que réaliseront bientôt ses neveux Massengo et Konongo. Le buste est un coup d’essai encore maladroit, les yeux ne sont pas très bien dessinés, les oreilles ne sont pas symétriques, même si on est face à un objet déjà beaucoup plus travaillé que ces têtes d’africains en ébène qu’on vendait aux blancs à l’époque.

Voici pour les œuvres connues du Mayola de la première période, le maître de Massengo et de Konongo. C’est à la fois très peu, pas assez pour prétendre connaître le sculpteur, mais suffisant pour attester que Muta n’est pas un mythe et qu’il a dû beaucoup produire et dans des registres variés.

Mayola et ses neveux

D’après les informations dont on dispose Mayola ne sculptait que le bois. Il devait travailler en plein air à l’ombre d’un grand arbre ou d’une toiture de palme, assis sur un tabouret devant une bille de bois qu’il tenait en étau entre ses genoux pour la tailler avec des outils rudimentaires, herminette et couteau, comme beaucoup de sculpteurs en Afrique. A proximité on trouvait probablement un potager et des animaux. Les poules, les coqs et les enfants devaient aller et venir. Papa Mayola devait souvent être entouré d’enfants qui l’observaient avec intérêt, et qui devaient attendre le bon moment pour lui demander le privilège d’essayer ses outils et s’initier à la taille du bois. A l’époque tout congolais devait savoir manier l’herminette. C’est ainsi que parmi les nombreux enfants qu’il initia à la taille du bois, outre ses fils qui devinrent également sculpteurs, ses neveux Grégoire Massengo et Benoit Konongo se distinguèrent vite au point d’attirer l’attention des européens.

En 1943 Benoit Konongo quitte l’atelier Mayola de Kingoma. Sur recommandation de l’architecte Roger Lelièvre alias Errel, il intègre l’école des Arts Appliqués de Brazzaville, où il sera rejoint par le jeune Edouard Malonga. Ils y découvrent les techniques de taille et de finition occidentales. Leur œuvre s’en ressentira. D’après Aka Evy c’est l’architecte Errel qui leur fait découvrir le bois de wengé, qui deviendra vite la matière de prédilection des sculpteurs de l’école de Mayola. Information plausible mais à vérifier, Mayola semblant avoir lui-même adopté dès les années 1930 ce bois précieux très dense qui n’était pas travaillé par les artistes traditionnels Téké, qui lui préféraient des essences plus tendres. L’idée essentielle de l’architecte étant été d’allier les techniques occidentales avec le savoir-faire et les matériaux des artisans locaux, il serait plus vraisemblable que ce soit les sculpteurs congolais qui lui aient fait découvrir le wengé, ainsi que le grès mauve qu’il utilisera souvent. Quoi qu’il en soit ce moment inaugure un véritable échange de savoirs entre occidentaux et indigènes, Mayola aussi était désireux d’assimiler de nouvelles techniques, et Konongo a dû lui rendre compte ainsi qu’à Massengo de ce qu’il apprenait aux Arts Appliqués.

En 1945 nous arrivons au terme d’un millénaire d’expansion française dans les pays d’outre-mer depuis les Croisades. Cette année-là Benoit Konongo sera le premier artiste indigène à recevoir une commande du gouverneur Félix Eboué, un buste de jeune femme nue en pierre de Mbigou. S’ensuit une commande venant de l’épiscopat, plusieurs statues pour la Cathédrale Saint-Anne de Brazzaville. Konongo passe du statut de tailleur de bois traditionnel à celui d’artiste académique.

Mayola chez Charles Lejeune

C’est en 1945 à Kingoma que Mayola reçoit la visite du collectionneur Charles Lejeune, propriétaire associé des assurances Lejeune, première Société d’Assurances congolaise alors présente dans sept pays de l’Afrique Centrale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise se portait suffisamment bien pour que Charles et Alick Lejeune puissent investir dans une propriété de première catégorie sur la Grande Corniche, le promontoire du Mont Léopold qui offrait une vue imprenable sur Stanley Pool, les rapides de Kinsuka et Brazzaville de l’autre côté du fleuve. Au début de la guerre, après un passage par la France Libre, le célèbre baron Antoine Allard avait acquis la parcelle voisine, où il avait édifié une haute tour en moellons du fleuve. Après le départ du baron avant la fin de la guerre, Charles et Alick obtinrent sa parcelle et entreprirent de transformer la tour en un véritable château.

Collectionneur d’art africain, Charles Lejeune cherchait un sculpteur capable de travailler parallèlement aux maçons et aux menuisiers pour faire de cette demeure une œuvre d’art unique. Il faut croire que les sculpteurs nombreux dans les cercles artisanaux indigènes de Léopoldville ne lui convenaient pas, trop influencés par l’art occidental. Lejeune cherchait un sculpteur traditionnel authentique, et on lui parla de Muta Mayola, qui devait déjà être très connu. A vrai dire Mayola était également influencé par ce qu’il avait pu voir de l’art occidental, mais moins formellement, les sculpteurs et autres artisans du Congo Brazzaville n’ayant aucun encadrement comparable avec ce qui était en place côté belge. Et avant tout, Mayola était un sculpteur traditionnel téké. C’est ainsi que l’assureur désireux d’en avoir le cœur net fit la traversée du fleuve jusqu’au village de Kingoma, où il recruta toute la famille Mayola – Papa Mayola et ses fils Maurice et Célestin. Mayola avait dû montrer à Lejeune ce qu’il voulait voir.

Toutes les boiseries du domaine Lejeune devaient être sculptées, portes, fenêtres, balustrades et queues de chevrons, des rampes d’escalier aux poutres du toit, en passant par les écrans du salon jusqu’aux lits des chambres à coucher ! Les Mayola ont travaillé pendant au moins sept ans à réaliser le rêve des Lejeune.

On imagine que les fortunés Lejeune devaient beaucoup recevoir dans leur vaste demeure, et que les visiteurs avaient droit à un tour du propriétaire. En présentant ainsi les œuvres décorant son petit palais Lejeune se fit le promoteur de Muta Mayola qui devint vite le sculpteur le plus en vue de Léopoldville. Suite au passage d’un auteur britannique, une visite de l’incroyable maison sculptée de l’assureur est publiée en octobre 1950 dans la célèbre revue britannique Country life :

Muta Mayola et son fils Célestin se sont installés dans un coin du domaine Lejeune, il y a environ cinq ans. Les résultats de ces cinq années de travail décorent aujourd’hui la maison. M Lejeune indique aux Mayola la taille de la sculpture qu’il désire, leur explique à quoi elle servira, et leur montre où elle doit être placée. Il laisse le choix de la conception des sujets aux artistes.

Mayola se retrouve illico référencé dans le prestigieux Art Index édité à New York par la H. W. Wilson Company. L’année suivante Charles et Alick Lejeune reçoivent la visite d’un autre sujet de sa gracieuse Majesté. Marion Johnson, une photographe et historienne de l’architecture dont les intérêts allaient de la Rome antique à la période médiévale en Sicile, auteur de nombreux ouvrages sous le pseudonyme de Georgina Masson. Grande voyageuse, elle venait de passer du temps à étudier la statuaire médiévale italienne, et ne s’attendait pas à trouver des affinités entre l’art roman sicilien et l’art congolais. Elle décrivit la collection des Lejeune comme une des plus remarquables collections d’œuvres d’art congolaises modernes qui existent :

C’était extraordinaire ; là, au cœur de « l’Afrique la plus sombre », inconnue du monde occidental jusqu’au voyage d’exploration de Stanley dans les années 70, se trouvaient des colonnes sculptées et des reliefs qui pourraient provenir de quelque cathédrale romane ou église paroissiale éloignée des provinces italiennes des Pouilles ou la Calabre.

Cette ressemblance est particulièrement significative dans le cas de la collection Lejeune car la source de toutes les œuvres est connue, et il ne peut être question d’influence missionnaire moderne ou que les sculpteurs aient pu voir des œuvres d’art européennes. La collection est constituée de sculptures de Muta et Célestin Mayola qui travaillent pour les Lejeune depuis sept ans, en fait depuis que M. Charles Lejeune les a découverts dans un village indigène reculé perdu dans la brousse de la rive française du Congo ; il s’est efforcé de s’assurer qu’ils n’aient pas été soumis par la suite aux influences européennes qui perturbent trop souvent l’instinct créatif de l’indigène.

Quoi qu’en dise Marion Johnson, à ce même moment en 1952 une notule de la revue Brousse, éditée par les Amis de l’Art Indigène, dresse le bilan du Salon des Arts Indigènes de Léopoldville. On y apprend que pour la sculpture sur bois, ce fut Mayola qui remporta l’épreuve avec un beau buste en wengé. Un de ces bustes typiques qu’il taillait déjà dans les années 1930, mais dont il avait perfectionné le modèle et les finitions jusqu’à obtenir des sculptures d’un académisme rigoureux, à l’expression grave, aux coiffures sophistiquées, à la finition soignée, au polissage méticuleux. Des bustes qui n’avaient plus rien à envier techniquement aux bustes classiques antiques.

Non content de s’imposer dans la presse internationale comme un sculpteur authentique et préservé des influences occidentales, Mayola vient écraser la concurrence sur le terrain des bustes académiques. Suite à ces nombreux succès le sculpteur peut ouvrir son atelier au quartier artisanal Dibaya de Léopoldville. Atelier qui devient vite une école.

D’ailleurs il aurait été difficile de préserver le sculpteur téké « des perturbations causées par les influences européennes qui perturbent l’esprit créatif de l’indigène », comme l’écrit Marion Johnson, dans le Léopoldville de 1952, où florissaient les effigies en bronze de Stanley et de Léopold. En 1948 avait été posé sur la façade de la gare centrale de Léopoldville un bas-relief en bronze monumental du sculpteur Arthur Dupagne, Le monument du rail, pour célébrer le cinquantenaire de l’achèvement de la ligne Matadi Léopoldville. Le sculpteur Dupagne avait passé des années au Congo à étudier la sculpture locale et il était au sommet de son art avec cette frise de bronze. Son monument du rail est une œuvre d’une grande qualité, qui rend bien le caractère dramatique de ce chantier de chemin de fer qui causa la mort de plusieurs milliers de congolais. Déboulonné par Mobutu en 1971, le monument du rail avait été transféré dans ses jardins privés de Ngaliema, juste à côté de la propriété des Lejeune, où il se trouve toujours. Il s’agissait probablement de la manifestation la plus brillante de l’art occidental qui était possible de rencontrer dans le Léopoldville de l’époque, et Mayola l’a probablement longuement étudiée, et a pu s’en inspirer pour s’approprier ce qu’il lui trouvait d’intéressant.

Mais de cet aspect de son sculpteur, Lejeune ne dit rien à Marion Johnson. Il lui raconta certainement ce qu’elle voulait entendre, une histoire exotique. Rien ne devait être aussi simple au Congo. Elle a tout de même pu observer le sculpteur au travail et en rendre compte :

Les Mayolas travaillent avec les outils les plus primitifs : un petit couteau, un morceau de verre brisé et un petit marteau en bois. Ils dessinent les motifs de leur relief directement sur le bois avec une rapidité étonnante, et leur sens de la composition est vraiment remarquable ; motifs humains, animaux, floraux et rarement géométriques se conjuguent avec une extraordinaire félicité. L’évidente spontanéité de leur inspiration rend d’autant plus remarquable la ressemblance entre leur travail et celui des artisans médiévaux européens. J’ai d’abord été frappée par la similitude entre le style allongé et le groupement de leurs figures et celles des sculptures romanes (notamment le célèbre pupitre de Freudenstatd), et ensuite par les motifs mêmes employés ; qui étaient des versions légèrement plus fleuries des palmettes et des spirales de vigne de conception médiévale. »

Marion Johnson développe sur quelques pages une comparaison entre l’art roman et l’art congolais qui sera publié en 1952 dans la célèbre revue d’art britannique The Studio, puis reprit dans son édition internationale le mois suivant. Cet article est illustré de photographies qui démontrent des motifs quasiment identiques chez Mayola et chez les artistes romans, à un tel point que ça en est troublant. La dame juxtapose brillamment les similitudes sans chercher à élucider le mystère. Ses photographies des œuvres des Mayola sont malheureusement tout ce qui reste du domaine des Lejeune.

« Ces premières impressions reçues de la collection Lejeune se sont confirmées et multipliées lors de mon voyage à travers le Congo de Léopoldville à la frontière ougandaise. J’ai vu beaucoup d’autres motifs romans familiers présentés sous une forme africanisée - comme des figures humaines utilisées comme supports de sièges de la même manière que les trônes épiscopaux des Pouilles ; des colonnes sculptées de scènes de la vie indigène qui ressemblaient aux chandeliers pascaux romans de l’Italie méridionale, même les masques rituels avaient quelque chose de commun avec les grotesques qui lorgnaient à l’ombre des voûtes médiévales ; tandis que l’ornement géométrique des lignes entrelacées utilisé dans le tatouage et dans la décoration de nombreux objets domestiques ressemblait étrangement aux dessins qui se produisent sur les premiers meubles d’église en Italie.

Cette impression générale s’est confirmée dans le détail à mon retour en Europe ; dans la section d’art médiéval du Victoria and Albert Museum de Londres, j’ai découvert des piliers en bois d’une église de Salerne qui étaient décorés de personnages et de feuillages presque identiques aux sculptures que j’avais photographiées dans la collection Lejeune à Léopoldville. La ressemblance était si extraordinaire qu’elle m’a donné envie de découvrir si elle était unique ou s’il serait possible de prouver par comparaison photographique que mes impressions étaient confirmées par des faits concrets.

Le résultat d’une recherche préliminaire semble en effet indiquer qu’une ressemblance extraordinaire existe entre la sculpture européenne du Moyen Age et celle du Congo belge et de l’Afrique de l’Ouest en général. Ce qui est vraiment surprenant, c’est que cela ne se limite pas à une ressemblance superficielle entre deux techniques primitives : celle des tribus nègres semi-barbares d’une part et les efforts inexpérimentés des Européens sortant de l’âge des ténèbres d’autre part ; mais qu’il y a certains motifs définis qui sont communs aux deux, pour lesquels la théorie de la génération spontanée des idées chez les peuples primitifs ne paraît pas fournir une explication suffisante.

Une autre caractéristique que les sculptures congolaises ont en commun avec celles de l’Europe médiévale est l’utilisation de motifs animaux fantastiques et semi-humains en conjonction avec des dessins formels de feuillage. Un excellent exemple en est fourni par le célèbre coffret du XVe siècle de Terracina (près des marais Pontins), qui est remarquablement similaire dans le sentiment à certains des reliefs des Mayolas. Un autre exemple encore est la figure curieuse, mi-poisson, mi-humaine, que l’on peut voir sur un bracelet en ivoire du Bénin au British Museum ; il pourrait avoir été copié de la Vénus Decreto, la déesse syrienne du poisson, qui figure comme un curieux intrus parmi les symboles chrétiens des portails du Duomo de la ville apulienne de Trani. De même, la spirale de vigne que les Mayolas ont utilisée pour entourer leur panneau décoratif représentant une femme, pourrait avoir été inspirée par la même source que le motif qui couronne l’Adam et Eve provenant d’une chaire toscane ancienne. »

L’article de Marion Johnson fait l’objet d’une relation dans la Revue Coloniale Belge, qui est reprise dans le magazine Belgique d’Outre-Mer. On peut y lire que Monsieur Charles Lejeune, personnalité bien connue de la capitale congolaise, a eu le goût et le rare mérite d’orner sa demeure de sculptures exécutées par deux noirs, en l’occurrence Muta et Célestin Mayola, que M Lejeune était allé chercher, il y a une dizaine d’années pensons-nous, dans un petit village de brousse perdu sur la rive Française du fleuve, et qui, de toute évidence, n’avaient subi aucune influence occidentale quelle qu’elle soit.

L’avènement de la « modernité »

D’autres courants ont vu le jour à la même époque dans les autres sphères africaines, à commencer par le Congo Belge, où des associations comme les Amis de l’Art Indigènes ont obtenus des 1935 les moyens leurs permettant d’éditer des publications consacrées à ces arts, et même de monter plusieurs musées. Ainsi un Musée de la Vie indigène voit le jour à Léopoldville en 1936. L’AAI a mis en place des ateliers d’art indigène destinés à former les artisans locaux. Le Musée avait vocation de leur permettre d’avoir accès aux motifs ancestraux devenus difficiles d’accès. Dans le même temps, on cherchait à préserver les indigènes de l’influence que pouvait avoir sur eux un accès à l’art occidental. Le Gouvernement avait d’ailleurs institué une commission pour la protection des Arts et Métiers indigènes. Au Congo belge quelques sculpteurs indigènes étaient même devenus des artistes célèbres dès les années 1930, tels qu’André Mayélé, Niamba Loemba où encore Daniel Futi. Très en vogue dans les années 1930, Mayélé est passé à la trappe avec l’indépendance. Les mêmes personnes qui trouvaient avant son coup de ciseau admirable trouvèrent que finalement, ses groupes de personnages ne dépassaient guère le niveau du bon récit folklorique. Aujourd’hui on a classé Mayélé dans la catégorie de l’art touristique, et son œuvre est parfaitement oubliée. Mayélé était un bon élève qui était passé de son expressionisme propre à un réalisme plus rentable. Ecrivait-on après 1960. La même critique pourrait certainement s’appliquer à Mayola. Certains sculpteurs du Congo Belge, comme Makosa et Kaseya Ntambwe, avaient d’abord étés reconnus et appréciés par la clientèle congolaise avant de produire des objets pour les colons européens.

Dès 1940 Daniel Futi produisit de beaux bustes qu’il vendait directement sur les marchés. Il semble vite avoir trouvé un style propre, assez lisse et en phase avec l’art déco alors en vogue, qu’il exploita au moins jusqu’au milieu des années 1960. Des objets très élégants mais dépourvus de la force tranquille qui caractérise les pièces connues de son rival Mayola. Daniel Futi a eu au moins un disciple, Muaka Cyrille qui fut très prolifique à Boma.

Il n’y avait rien d’équivalent au niveau institutionnel au Congo Brazzaville, où il y avait pourtant une concentration en nombre élevée d’artistes originaux, qui ont dû se débrouiller eux-mêmes pour mettre en place les conditions leur permettant d’exercer leur activité. A titre de comparaison, un Musée National du Congo Brazzaville ne verra le jour qu’en 1965. Cette absence d’encadrement a probablement joué dans le fait de l’authenticité des œuvres produites par l’école de Mayola, frappante au regard de la production aseptisée des artisans encadrés par les coloniaux belges.

En 1954 la revue Belgique d’Outre-Mer rend compte d’une exposition qui s’est tenue au Musée du Livre du 24 avril au 12 mai, dans laquelle, « Parmi d’autres cartons, le portrait expressif du sculpteur congolais Mayola, la pipe à la main et l’œil perçant, semblait symboliser l’ambiance folklorique des rives du vieux Zaïre. » Ce portrait qui reste à retrouver nous donne bon espoir de mettre un visage sur ce nom encore mystérieux, Muta Mayola.

Ce qui est remarquable, c’est que les œuvres de la collection Lejeune sont très différentes des autres œuvres connues de Mayola. Aussi bien celles de sa période Kingoma, que celles de sa période Nouvelle Cité. Cela vient certainement du fait qu’on connaît des bustes et des statues, tandis que chez Lejeune il s’agit de bas-reliefs.

Sept ans de travail anéantis en une semaine

En 1960 le jeune Colonel Joseph-Désiré Mobutu alors Commandant en Chef de l’Armée congolaise s’installe dans la maison du Président de la Banque du Congo Belge, éjectant ce dernier de son bain. Cette maison était voisine du manoir des Lejeune. En 1973, devenu grand timonier de la RDC, Mobutu ordonne l’expulsion manu militari de ses voisins, estimant que leur présence constitue désormais une atteinte à sa sécurité personnelle. Ils furent évacués en camions militaires sans pouvoir emporter quoi que ce soit.

La maison sculptée est restée vide jusqu’en 1989 et l’accueil au Congo d’un sommet des chefs d’état de la francophonie. Mobutu fit édifier un palais pour le congrès et ordonna qu’on démolisse la propriété des Lejeune qui gâchait la vue sur les rapides. Les bulldozers mirent une semaine pour anéantir sept années de travail des Mayola.

L’école Mayola Nouvelle Cité

Les Mayola étaient logés sur place durant leur au moins sept années de travail pour les Lejeune. Dans les années 1950 Mayola a ouvert un atelier au 67 avenue Dibbaya à Léopoldville, l’école Mayola. Trouvant davantage de commandes côté belge il n’est semble-t-il pas retourné à Kingoma où son neveu Grégoire Massengo avait repris son atelier et continuait de former des élèves.

Mayola a quitté Brazzaville pour Kinshasa en 1945, alors que ses neveux avaient pris leur indépendance. En suivant Charles Lejeune venu le recruter avec toute sa famille, peut-être voulait-il leur laisser le champ libre ? Ou encore profiter des opportunités offertes au Congo belge par l’Association des Amis de l’Art indigène (AAI). Probablement un peu tout ça à la fois.

Mayola arrive donc à Kinshasa au milieu des années 1940, alors que des sculpteurs comme Ntonio, Niamba Loemba ou bien encore Daniel Futi commencent à produire des bustes académiques d’une certaine qualité expressive et naturaliste, mais souvent dépourvus de personnalité. En 1952 il remporte le premier prix de sculpture sur bois au Salon des Arts Indigènes de Léopoldville avec un buste de femme congolaise en wengé. Il est difficile d’évaluer son influence au Congo belge. C’est durant cette période charnière que Mayola ouvre son école de l’avenue Dibbaya à Nouvelle-Cité. On connaît un grand buste d’un de ses élèves représentant une femme mangbetu, avec cette inscription sous la base : école Mayola, fait par MilanDou, Quartier artisanal av Dibaya 29/2/57. Ainsi qu’une paire de bustes de l’atelier Mayola datés de 1958. Ensuite plus rien. La date nous permet de savoir que Mayola vécut au moins jusqu’en 1958. Tandis que l’autre côté du fleuve, ses élèves et neveux devenaient célèbres et passaient son style à de nombreux apprentis.

De nos jours on compte un certain nombre de Mayola à Kinshasa, qui doivent être ses petits et arrière-petits-enfants. L’école de Mayola s’est formalisée en un courant à la fois artistique et artisanal très actif à partir du début des années 1950. Pour les congolais, Mayola est le père de la sculpture moderne. On lui associe ses neveux Massengo et Konongo, ses élèves les plus fameux, ainsi qu’Edouard Malonga. Il faut leur ajouter leurs enfants et parfois leurs petits-enfants, comme Guinel et Brice Massengo de nos jours. Ensuite il y a bien sûr les propres fils de Papa Mayola, Maurice et Célestin, qui ont exercé la profession de sculpteurs. Parmi les plus éminents représentants de cette école, il faut encore citer Joseph Bansimba, Daniel Bouesso, M Bondji, Deskobet, Joachim Babindamana, Joseph Bimboulou, André Louya, Dominique Ntembe, Basile Manzouna, Joseph Nketelela, Koua Koua, Moukala, Bernard Mouanga Nkodia, Julien Diandaha, Pierre Malanda et Joseph Mabiala. Tous ont été des sculpteurs reconnus ayant leur propre atelier et de nombreux apprentis.

Rarement un sculpteur aura eu une telle influence. Mais ce qui rajoute une envergure particulière à sa figure, c’est la diversité de ses styles. En effet, si Mayola est avant tout le père des bustes typiques congolais, c’est-à-dire le sculpteur de la renaissance africaine, il fut aussi un sculpteur téké traditionnel, un créateur de figurines proches de l’art touristique, et le créateur sauvage vierge d’influences occidentales que Charles Lejeune présentait à ses hôtes, dont les motifs avaient ces troublantes similitudes avec l’art roman de l’Italie du sud qui frappèrent l’esprit de Marion Johnson.

En 2022, un certain nombre de sculpteurs congolais continuent de produire des œuvres répondant aux canons esthétiques définis par ce mouvement à l’époque coloniale. On peut donc parler d’une nouvelle tradition artistique spécifiquement congolaise, bien que ses thèmes et son style aient essaimé dans un certain nombre de pays africains, où ils ont été repris en série, d’abord dans les pays voisins comme le Gabon et l’Angola, mais aussi très vite au Cameroun, au Tchad et jusqu’au Sénégal. C’est-à-dire essentiellement en Afrique francophone.

Si elle est aussi importante, ce n’est pas seulement par la quantité d’œuvres produites, c’est surtout parce que l’on peut voir l’école de Mayola comme la fin mais aussi une sorte d’apogée de l’art classique africain, un bouquet final qui se cristalise dans les têtes géantes en wengé sorties des ateliers de Massengo et de Konongo. Et des objets qui resteront toujours mystérieux, comme ce buste reliquaire à la cage thoracique apparente, aux dents détaillées et aux yeux écarquillés, véritable morceau de bravoure anonyme qu’on ne peut caractériser autrement que « école de Muta Mayola ». La fin de l’art classique et le début d’autres traditions.

Mayola en France

Principalement acquises par les visiteurs occidentaux, dans un premier temps les fonctionnaires coloniaux, ensuite surtout les expatriés venus travailler en Afrique, le Congo n’ayant jamais vraiment développé le tourisme depuis son indépendance, les productions de l’école de Mayola sont éparpillées aux quatre coins du monde, mais l’essentiel est en France. Il y a énormément d’objets africains en France, plus que n’importe où ailleurs dans le monde. De très nombreux objets signés appartenant à cette école de Mayola y sont conservés. Ils prennent de la place alors un jour on les évacue à la cave où au grenier. Jusqu’au jour de la succession où ils passent en salle des ventes. Comme ce n’est pas à la mode on les y brade. Rarement on prête attention au fait que la sculpture soit signée sous la base. On en voit lors des braderies de quartier et autres vide-greniers, où ils passent de la main à la main pour quelques euros. On trouve de petites pièces chez les brocanteurs. Les antiquaires se réservent les plus belles pièces qu’ils peuvent parvenir à monnayer quelques milliers d’euros. Quelques belles pièces parviennent à intégrer de belles ventes cataloguées, où ils arrivent parfois qu’ils fassent de belles enchères. Ceci n’a pas encore suffit à inspirer à quelques collectionneurs l’envie de constituer un ensemble qui permettrait de se représenter les productions de cette école, ses thèmes, et les enjeux portés par les artistes.

Les enjeux

« Il faut aussi prendre en compte les différences de « régime » entre les pratiques culturelles selon le point de vue d’où on les appréhende. Il y a une grande différence entre l’usage que font pour elles-mêmes les cultures dominantes de cultures extra européennes, comme par exemple pour ne prendre qu’un exemple, le recours à la culture africaine chez certains peintres du premier tiers du XXe siècle et l’usage que ces cultures font de leur propre passé et de leur propre histoire aujourd’hui sur leur propre territoire. Si l’on ne peut effacer l’histoire, nul n’est contraint de se courber devant elle. Les choses ont changé depuis quelques décennies et c’est sur ces nouvelles bases d’une reconnaissance mutuelle du passé, de ses bienfaits comme de ses méfaits, qu’il importe de partir. » Jean-Louis Poitevin.

Qu’est-ce que l’art traditionnel ?

Aucun vestige de construction indigène de quelque importance n’existe au Congo, sous le grand soleil au ciel doucement bleuté. Alors qu’est-ce que l’art traditionnel africain ? Celui qui est conservé dans les musées occidentaux, ou celui qui continue de se pratiquer dans les villages, mais surtout en zone urbaine ? Car aucune tradition n’est figée. Les arts traditionnels sont sujets à des évolutions stylistiques, et ils peuvent intégrer des outils nouveaux.

On peut se demander si la statuaire ornant les églises chrétiennes congolaises s’inscrit dans cette catégorie, ou s’il faudrait lui dévouer une catégorie à part, qui inclurait les objets comme les crucifix kongos ? Mais on doit bien se garder de généraliser, il s’agit en réalité d’une grande variété de traditions dont chacune a subi des évolutions particulières. Si un grand nombre se sont éteintes, certaines sont pleines de vitalité et d’autres en plein renouveau. Ces catégories ne sont pas si hermétiques qu’elles peuvent le paraître. On a vu des artistes ayant reçu une formation académique se tourner vers l’art populaire, comme les fondateurs de l’école des cuivres repoussés de Lubumbashi Gabriel Kalumba, Chenge Baruti et son frère. On a vu des artistes ayant reçu une formation traditionnelle obtenir des commandes publiques ou de l’église, et se mettre à produire pour les touristes lorsqu’ils étaient en mal de commandes. Ceux qui étaient capable de jongler d’une catégorie à l’autre étaient les plus brillants. Au Nigéria on citera George Bamidele Areogun, fils du maître yoruba Dada Amindele. Son disciple le plus brillant fut Lamidi Olonade Fakeye, lui-même fils du maître Akobi Ogun Fakeye.

Ce qu’il reste à trouver

On ne connaît pas encore le visage de Muta Mayola. On sait que son portrait à été publié dans un ouvrage qu’il reste à retrouver. Par ailleurs, les archives africaines de Marion Johnson sont conservées dans les documents du personnel de l’Université de Birmingham : 29 boîtes 2 rouleaux contenant des articles, des chapitres de livres et de périodiques relatifs à de nombreux aspects de l’histoire et de la culture ouest-africaines ; photographies et diapositives d’Africains de l’Ouest au travail, artisanat, produits, personnes, lieux, artisans, architecture. On peut s’attendre à trouver un certain nombre de clichés des sculptures de la collection Lejeune dans ces archives, et peut-être des images de Mayola au travail. Marion Johnson a été chargée de cours temporaire au Centre d’études ouest-africaines de l’Université de Birmingham de 1969 à 1970, puis membre honoraire jusqu’en 1988.

Il ne serait pas étonnant de trouver un certain nombre de pièces de Mayola où de son école au Musée Africain de Namur, ainsi que dans d’autres Musées Ethnographiques. Les assurances Lejeune existent toujours au Congo, et la famille doit posséder de nombreuses informations qui permettront probablement de localiser des sculptures de Mayola, ou des photographies. Enfin il y a les descendants du sculpteur à Kinshasa, qui eux aussi doivent avoir de précieuses informations, qui permettront de reconstituer la biographie d’un sculpteur qui incarne plus d’un demi-siècle de l’histoire de l’art congolaise.

Sources

Jean-Luc Aka-Evy, « Les arts au creuset de la pensée congolaise contemporaine », Cahiers d’études africaines, 198-199-200 | 2010, 1215-1240.

Georges Balandier, 1955, Sociologie actuelle de l’Afrique noire, Presses universitaires de France.

Country Life Volume 108 octobre 1950

Kinshasa 1989 – The Mad Baron’s Castle Demolished, Choses apprises en cherchant d’autres choses. Article (en anglais) signé Mwana Mboka sur le blog Kinshasa Then and Now le 1 08 2013.

Johnson, Marion, 1952. « Congolese and Romanesque Sculpture, A Comparison », The Studio.

Revue coloniale belge, Issues 150-161, 1952.

Brousse, 1952, Les Amis de l’art indigène du Congo belge.

Revue coloniale belge, Issue 207, page 366, 1954.

B Chillon, « Le sculpteur Massengo et son buste de la reine N’Galiourou », Liaison n°60, pp 37-38, 1957.

Lejeune, Denis, 2012, « La Tour du Baron Allard à Kinsuka », Memoires du Congo, Août 2012, pp.10-11.

Alain Auger, Kinkala. Étude d’un centre urbain secondaire au Congo-Brazzaville, paru à Paris, chez Maisonneuve et Larose, en 1973.

Masterpieces of the People’s Republic of the Congo, The African-American Institute, September 25, 1980-January 24, 1981, Issue 15990.

Présence africaine, Issues 167-168, 2003 éditions du Seuil, page 199.

UNESCO General History of Africa, Vol. IV, Jan Vansina 1998.

Histoire générale du Congo des origines à nos jours : Le Congo et son Avenir, Théophile Obenga, l’Harmattan 2010 page 96.

Cultures and Globalization Cities, Cultural Policy and Governance. Helmut K Anheier, Yudhishthir Raj Isar 2012 pp 169-170.

Historical Dictionary of Republic of the Congo, By John Frank Clark, Samuel Decalo, 2012 Scarecrow Press.

Cultural ambassador of Nassau’s African American Museum, Jim Merritt, Newsday, 30 janvier 2014.

Dictionnaire amoureux de l’architecture, Jean-Michel Wilmotte, Plon.

Congo Brazzaville, de Muriel Devey Malu Malu publié en 2019 aux éditions Karthala.

« Coopération culturelle : trois jeunes sculpteurs congolais exhibent leur talent en Chine », Yvette Reine Nzaba, Les Dépêches de Brazzaville, 20 juin 2018.

« Artisanat : la sculpture se meurt », Jade Ida Kabat, Les Dépêches de Brazzaville, 14 Février 2019.

Carving Postcolonial Kongo Culture : Bakala Kalundi Daniel, Reinhild Kauenhoven Janzen, African Arts (2019) volume 52 (3) : pp 34–47.

L’enterrement de la reine Galifourou (Ngalifourou). Gérard Rochefort. Document vidéo conservé à la cinémathèque de Bretagne.

Histoires africaines I - Sculpteur de bois, reportage d’une durée de 5’31mn de Peter Lumfila, Tony Nzolameso et Elysée Odia pour CongoWeb TV.

Frontispice : Aperçu du fond d’œuvres constitué.