Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Instabilité et Urgence

Instabilité et Urgence

,

Selected Works de l’artiste Paul Chan (né en 1973 à Hong Kong, basé à New York) a été inauguré au Schaulager, Bâle, le 11 avril dernier. Il s’agit de sa première rétrospective en Europe, rétrospective magistrale surtout si on la compare à sa voisine, Le Corbeau et le Renard, regroupant au Museum für Gegenwartkunst, un ensemble de films historiques de Marcel Broodthaers.

« Je crois que la vague eut enfin

Raison de l’homme et de sa barque

Et cela, c’est avec son chant

Ce qu’a fait la Lorelei. »

H. Heine

« Le congrès s’est jeté dans le précipice de l’Éternité. »

A.Ginsberg

Selected Works de l’artiste Paul Chan (né en 1973, à Hong Kong, basé à New York) a été inauguré au Schaulager, Bâle, le 11 avril dernier. Il s’agit de sa première rétrospective en Europe, rétrospective magistrale surtout si on la compare à sa voisine, Le Corbeau et le Renard, regroupant au Museum für Gegenwartkunst, un ensemble de films historiques de Marcel Broodthaers.

D’un lieu l’autre, l’ambition des deux artistes se complète ; ambition polysémique qui dès lors qu’elle s’impose, imprime sur le monde des formes indispensables. Elle déstabilise nos certitudes, le contrat culturel qui nous lie à la servitude des images et à l’évidence des slogans.

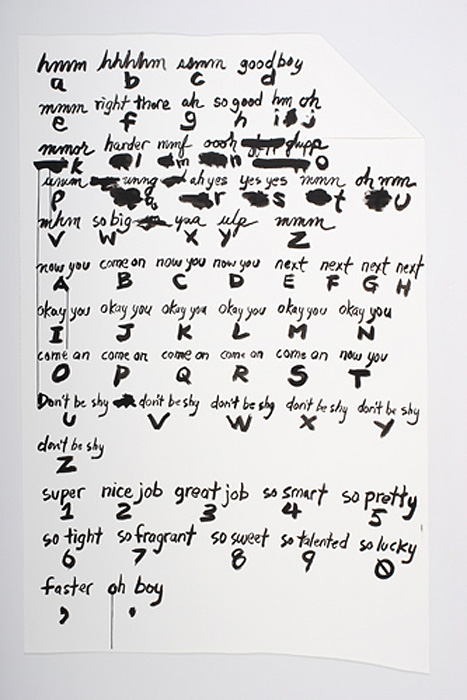

INVENTAIRE : Objets frustes (prises de courant, mobilier de jardin, chaussures usagées, couvertures de livres, gravures anciennes), compositions métonymiques (la couverture du livre pour le livre, la montagne pour le paysage, l’alphabet pour le langage), organisations édifiantes signifiant l’apprentissage de l’écriture chez Marcel Broodthaers, l’usage des réseaux sociaux chez Paul Chan (projecteurs cinéma et vidéo donnant sur d’improbables écrans, esquisses aux structures rhizomatiques, abécédaires), bestiaires fabuleux (les oiseaux exotiques chez Broodthaers, les oiseaux mythologiques chez Chan, considérés impurs dans le Lévitique à l’image de l’aigle, du hibou, de la mouette…), bibliothèques hantées par les figures de la modernité que furent Baudelaire et Mallarmé chez Broodthaers, et chez Chan, par celles toujours inacceptables de Sade et de Proudhon, ainsi que par la littérature jugée bassement commerciale.

Souvent la figure de l’oblitération contredit la force de cet inventaire. Il mine en surface l’énoncé. Ainsi, la pluie empêche Marcel Broodthaers, installé à sa table de jardin, de noircir les lignes de son cahier, de correspondre. L’organisation dans l’espace de la page du poème Un Coup de Feu jamais n’abolira le hasard est réduite à une somme de lignes épaisses et noires, imprimées sur du papier transparent. Les objets de Paul Chan se dissolvent sous la forme de présences fantomatiques projetées au sol tandis que dans une autre salle, les vidéo projecteurs bien qu’allumés ne produisent aucune image. Cette puissante opacification épuise le réel, elle se concentre sur le ridicule de l’objet/énoncé (les chaussures de femme remplies de béton, les couvertures de livres arrachées, les plaques thermoformées répétant les mêmes vocables, les plantes vertes). Les deux artistes n’ont jamais eu la naïveté de vouloir créer un espace singulier (matériel ou métaphorique), une situation rare, ils se concentrent au contraire sur la critique systématique des marchandises idéologiques, des objets inanimés qui encombrent tous les espaces préalables.

Chez Paul Chan, cette action de sape atteint même l’écriture de ses titres. Oblitérés, rayés en partie ils désignent l’hésitation de l’artiste et de sa génération face à l’Histoire, à sa nomination élémentaire. Se cristallise alors une sorte de double bind où le réel apparaît accompagné de son contradicteur commis au sous-titrage. Commentaires sibyllins, voix-off étouffées. Ainsi à chaque lettre des abécédaires, apparaissant sous forme de dessins de grand format à l’encre de Chine, correspond une interjection extraite des traductions anglaises des romans du Marquis de Sade (la lettre A renvoie à l’expression I said, la D à misery, la S à futile, etc). Selon ce système, chaque échange, aussi banal soit-il, est traduit sous la forme d’un monologue libertin. Cet abécédaire délirant excède la communication comme forme ultra de l’autorité, au même titre que l’épanchement narcissique en vigueur sur les réseaux sociaux interdit toute possibilité de dialogue. Ainsi, par exemple, à la place de Permettez moi de vous écrire, il faudra lire : a joke… there, bend, harder, there, don’t, don’t, there, slow, harder, rise, shutup, wider, there, stoop, rise, wrong, come, tighter, bend, shutup, bend, there, .

De plus, l’usage abusif de citations, allant de la philosophie à la littérature la plus triviale (écriture collective rédigée, vécue et éditée en temps réel par les utilisateurs des réseaux sociaux) ne modèrent en rien les digressions de Paul Chan. Il n’est pas un artiste post-conceptuel sérieux, instrumentalisant la philosophie à des fins promotionnelles, figeant, réifiant les mots des autres dans le marbre ou dans le néon, à la manière de ces aînés, Joseph Kosuth, Jenny Holzer ou pis encore, Thomas Hirschhorn photocopiant un mot extrait d’un texte de Michel Foucault. Ses citations ont pour vocation d’augmenter un mal être, un mal dire comme on augmente le niveau sonore d’un enregistrement déjà assourdissant. De plus, dans les vingt-quatre salles (renvoyant aux vingt-quatre chants de L’Odyssée ?), force est de remarquer que nul détournement n’est visible comme procédé obligé du contemporain. Paul Chan assume cette position inouïe : celle de la divagation, de la mutation hermétique, du langage codé contre la critique naïve du spectacle. « Hélas, l’ironie, c’est du foin. » déclarait Marcel Broodthaers. Les citations, les vocables décidés par lui apparaissent affublés d’ornements plastiques énormes, de corps étrangers comme surpris par une mutation biologique. Les couvertures de livre ornent les cimaises jusqu’au dégoût. Les cadres des abécédaires reposent au sol sur des chaussures usées, excroissances douteuses dans lesquelles l’artiste a préalablement coulé du béton. Cette organisation sculpturale – qui n’est pas sans rappeler certaines sculptures de Jimmie Durham – apparaît comme l’expression d’une forme contre-nature, comme une séparation dérangeante, là coupée net au niveau des chevilles. Rien de plus, rien de moins.

L’institution autorise, de temps à autre, ces expositions complexes (celles d’Henrik Olesen, Seth Price, Maurice Blaussyld), ces récits mouvementés en contrepartie sans doute des récits dominants au contenu définitif… À ce sujet, sachez que si le travail de Paul Chan vous échappe à la première visite (lecture, devrais-je écrire !), le Schaulager vous autorise ironiquement à revenir deux autres fois avec le même billet d’entrée. Donc Calm Down ! et reprenons les choses dans l’ordre.

Tout d’abord, avançons l’hypothèse que Paul Chan, en tant qu’artiste du XXIe siècle, a façonné le spectre de ses recherches à la lueur des flashes du 11 septembre. Avançons que ces dernières s’appuient sur un double constat : le fiasco des utopies du siècle précédent, la dystopie contemporaine gangrènant le langage. Mort des Mots de la communication marchande, Mort des Mots – et c’est la même chose, le Même Mot, la Même Mort – des lois d’exception menant aux basses œuvres décrites par la réalisatrice Kathryn Bigelow dans Zero Dark Thirty : justification de la torture, exhibition hollywoodienne de la soumission physique, mise en scène planétaire de son obscénité.

La tradition artistique à laquelle appartient Paul Chan est paradoxalement celle du réalisme (du bas réalisme, concept inauguré par Georges Bataille ?) et ce réalisme est pétri d’humanité. Citons Dave Hammons, Jimmie Durham, Robert Filliou comme figures tutélaires de cette avancée, autant d’artistes qui ne se racontent pas d’histoires, ni sur l’espèce humaine ni sur l’activité artistique. Leur œuvre engage des devenirs économiste, thérapeute, linguiste qui s’appliquent à relancer la machine des récits archaïques, récits que l’on croyait disparus ou pis assimilés. Chez Chan, l’apparente nouveauté des jeux vidéo, de l’esthétique Internet est une tactique permettant de redynamiser la persistance de figures intemporelles. Nous revivons dans le saut des images, dans les couleurs nombreuses et pourtant sans couleur, dans ce retour au même, dans les boucles entropiques, dans la bêtise du trait composé sur une tablette graphique, dans le fait que tous les motifs (arbres, papiers de couleur, enfants, oiseaux) compromettent, dissolvent leur singularité au contact de leurs voisins, que tous les signes sont liés sans hiérarchie (au contraire des œuvres de Marcel Dzama ou des frères Chapman où tout est clairement distinguable voire distingué), oui, nous revivons la terreur qui a dû étreindre les premiers spectateurs des films de Tod Browning. Ce soulèvement du cœur.

En lisant La Lorelei, Wie ich die Lorelei gelesen habe (Edition der Galerie Heiner Friedrich GmbH & Co München et Galerie Yvon Lambert, Paris, 1975) de Marcel Broodthaers est un livre d’artiste sans héritiers. Au contraire de ceux d’Ed Ruscha qui ont débouché sur cette convention qu’est devenue la compilation photographique (compilations banales de la banalité photographique), à cet inventaire du Monde si précisément analysé par Michèle Cohen-Halimi « Redire le monde entier avant qu’il ne se réduise à néant. » [1], et de celles de Dieter Roth ouvrant sur les pires prurits graphiques, la narration syncopée de l’artiste belge a suscité peu de vocations. Trop littéraire, trop mélancolique (la figure de la sirène entraînant dans le Rhin les marins-amants, les tempêtes nombreuses en Mer du Nord, les jardins d’hiver parcourus de musique surannée), trop peu visuel, pas assez lisible ?

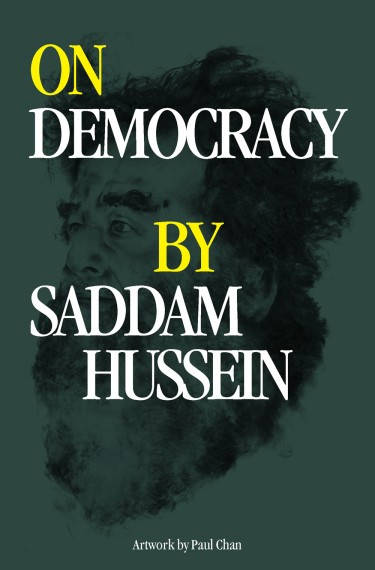

Les livres de Paul Chan (pour exemple, On Democracy by Saddam Hussein publié en 2012 aux éditions Unlimited Badlands appartenant à l’artiste) promeuvent une nouvelle forme narrative, l’usage d’une docufiction, aux accents cinématographiques, où s’entrechoquent analyse objective et digression personnelle. L’hypertexte ainsi composé, ses appendices exposés (illustrations, citations, aphorismes, commentaires) amplifient l’hypothèse du projet. Dans cette musique, au risque de la cacophonie, subsiste la possibilité de vivre toujours. Cette possibilité obséda Marcel Broodthaers, lui qui considérait à quarante ans avoir échoué en tant que poète : « Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. Je suis âgé de quarante ans. L’idée enfin d’inventer quelque chose d’insincère me traversa l’esprit. Et je me mis aussitôt au travail... », et dont le geste fondateur de la nouvelle carrière artistique fut de couler son dernier recueil de poèmes, Pense-Bête, dans un bloc de plâtre. Il se plaignit alors que nul regardeur ne se soucia du contenu des livres, se concentrant sur l’objet seul. Dans cette perspective, il est terrible aujourd’hui de noter que ce manque de curiosité (et est-ce bien le terme qui convient ?) n’a pas cessé de croître et que nombreux sont ceux qui s’aliènent les sens nombreux de l’œuvre, au sein de la vie véritable, au profit d’une Passegiatta, d’une petite promenade dans les galeries divertissantes de la marchandise.

Notes

[1] L’objectivité épique in K.O.S.H.K.O.N.O.N.G., numéro 4, pp. 7-8, Printemps 2014, Éric Pesty éditeur, Marseille.

1 - Paul Chan, Volumes, 2012, Dokumenta XIII, Kassel, photographie Stéphane Le Mercier

2 - Paul Chan, Master Argument, 2013

2 bis - Marcel Broodthaers, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard - Image, 1969

2 ter - Paul Chan, The Body of a Boy, 2008

3 - Marcel Broodthaers, Le Corbeau et le Renard, I et II, 1967

4, 5 - sans légende