Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Images d’aurore — II

Images d’aurore — II

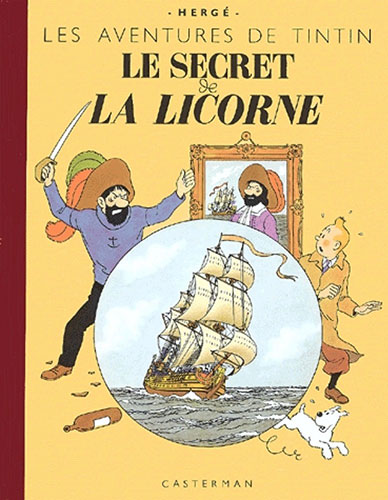

3. Le Secret de la Licorne

,

Il y eut de longues semaines sans doute ou des mois de retrait, loin de la vie large et tumultueuse de la grande avenue, du marché, de la gare du TGM ou de la Médina.

Il s’agissait parfois entre nous de la Tunisie, de Bizerte, et au fond d’une Arabie assez incernable pour moi si je comprenais bien que ma famille la connaissait et y avait vécu. J’en gardais quelques impressions sensibles, mais ne les retrouverais que des décennies plus tard, et singulièrement d’abord en Israël, à Tel-Aviv, à Jéricho, à Eilat avec la mer et l’Arabie en face, ou en Egypte à Karnak, au Caire, à Medinet Habou, à Sakkarah encore, avant de me rendre à nouveau à Tunis, adulte cette fois, dans les années 1990, revoir le marché de la place d’Espagne près de la Médina, et où j’allais enfant avec ma grand-mère.

Car en raison des mouvements d’indépendance en Tunisie à la fin des années 1950, nous vivions pour finir sur une base militaire française, et nous étions certes associés aux pieds-noirs, les colons français, si nous n’en n’étions pas exactement. C’était à Al-Aouina, juste au-dessus de Carthage. Mes grands-parents cependant continuaient d’habiter à Tunis, près de la Médina, ainsi qu’ils continuaient d’habiter dans leurs propres habitudes, dans leur langue et dans leur petite Italie. Nous allions chez le vieux libraire aussi, rencontrions Madame Ida, l’institutrice qui viendrait faire l’école bientôt, pour les plus grands, sur la base militaire.

Mais je me souviens, pour aller et venir de cette nouvelle maison sur la base militaire, de la grande enceinte de pierres et de béton brisé, de tôles, de barbelés, de murs et de barrages, de ses entrées gardées, des hangars, des camions, des bâtiments et des multiples immeubles neufs entre lesquels nous nous déplacions parfois en voiture. Et surtout d’un album dessiné, qui trônait pour moi. C’était Le Secret de la Licorne. Il y eut tant d’aurores ainsi dans la vie de l’esprit, dans cette percée, ces brèches lumineuses, ces directions que nous prenons d’instinct au milieu des journées.

Chargé d’images comme chargé de trésors, l’album me demeure à présent associé à des premiers départs. Il avait une odeur tandis que je l’ouvrais. Parfois je respirais les pages. Et le papier et les encres, dont j’ignorais qu’elles étaient de l’encre, devint bientôt pour moi l’odeur particulière et exacte d’un secret, de l’histoire des personnages et de la mystérieuse Licorne, des chambres nouvelles de la base militaire, des vêtements dessinés du récit, des voitures, des rues, des arbres, des scènes surprenantes et toujours retrouvées tandis que je ne savais lire encore. Dans l’enchantement des images et des pages, l’odeur avait l’étrangeté unique et merveilleuse de l’histoire elle-même, la saveur organique, animale et sensible des lieux figurés, la matière des couloirs et des rues d’aventures et de récits.

Maisons, meubles, tapis, l’histoire du Secret de la Licorne avait les parfums de l’Europe demeurant au loin, d’objets singuliers, de châteaux et de voûtes de briques, d’un vieux marché aux puces inspiré en réalité par celui de Bruxelles dont j’ignorais tout, et qui offrait sur la page ses infinies curiosités de brocante. Greniers, coffres de trésors et parchemins se mêlaient ainsi à Al-Aouina pour moi à la base militaire, à notre maison, à l’odeur des matins et des soirs, à l’air embaumé et à l’impression au loin gardée des avenues larges et de la Médina par les fenêtres ouvertes, à nos jeux, aux jardins, à la cuisine enfin et aux senteurs de pain grillé, à la salle à manger, aux tables et aux chaises, aux petits déjeuners, aux repas et aux heures de soleil.

Sur l’album dessiné, je m’étais fait déchiffrer le petit texte imprimé en ces lettres anglaises qui me charmaient tant, déliées et rondes sur un fond jaune et pâle, juste un rectangle au-dessus du personnage attablé de Tintin, et qui indiquaient « Le lendemain matin ». Je ne rêvais que retrouver et goûter cette orée, cette quiétude d’aventures à portée tout en demeurant moi-même attablé devant un petit-déjeuner dessiné et parfait, avec des boîtes de gâteaux, les bols, les tasses de café et de chocolat, des brioches et les petits sablés siciliens au citron. Dans le lointain du silence de la base d’Al-Aouina, avec les impressions encore, après Carthage, des clameurs de Tunis, de la colline de Byrsa, de la Goulette et de la place d’Espagne, je me tenais sur le pont d’un navire, La Licorne. Et dans le confort de la maison devenue elle aussi une sorte d’orée des récits, des dessins, des images et des mots, avec sur la page une stèle de légende d’un dessin, alors un heureux et doux « lendemain matin » en lettres anglaises se mêlait presque aux senteurs mordantes de la mer et du grand large au loin. Depuis les vaisseaux, décorés eux-mêmes comme les coffrets de trésors, venait une impression de temps et de siècles immenses, d’images, et la sensation enfin des voiles et des cordages, du bois luisant et mouillé des ponts, des vêtements déchirés en haillons, des pieds nus, des marins, des clameurs, des chapeaux, des canons des pirates accostant et des sabres levés.

Mais deux images chaque fois m’arrêtaient. Un même personnage se mouvait étrangement pour moi, se dédoublait dans la plus heureuse magie des dessins. Dans la première image, plus petite et juste au-dessus de l’autre, il se tenait campé en pleine action, les jambes écartées, les bras ouverts dans un geste large et déployé dont les contours étaient tracés d’un trait net et régulier. Le bas du visage portait une barbe noire, et la bouche – juste un espace entre la barbe et la moustache sous son nez – était ouverte en une grimace d’effort. Sur son corps de tissu bleu, deux traits noirs au milieu, l’un est droit, l’autre courbe, tracent une ancre marine. Il porte sur la tête un large chapeau empanaché de plumes de couleurs. À terre, près de lui, une chaise a été renversée.

Et le personnage dessiné raconte lui-même une histoire. Il la mime, il la met en scène de ses gestes, de son sabre et de son regard noir. C’est le Capitaine Haddock. Il raconte les mémoires d’un de ses ancêtres qui était capitaine d’un vaisseau. Il en a retrouvé le large chapeau empanaché qu’il porte sur la tête ainsi que le sabre qu’il brandit d’une main menaçante. Son autre main est tendue devant lui et ses doigts, l’index pointé, ont la forme d’une arme à feu.

L’image suivante, en dessous, au bas de la page – je m’y arrêtais longuement en retrouvant l’album, en examinais les détails surchargés et tous les personnages – est plus large et brusquement dédalique, menaçante, gorgée de marins et de pirates. Au centre, apparaît le personnage qui figurait sur l’image précédente. Ce sont ses traits, sa barbe, son chapeau, son sabre, sa bouche, et il a la même expression résolue dans le regard. Mais ce n’est plus réellement le Capitaine Haddock.

Son costume a changé, et le doigt tendu de sa main gauche est devenu un véritable pistolet, il le tient braqué devant lui. Tout autour, le décor aussi a changé, a brusquement fait place au pont d’un navire, la Licorne, et nous sommes au cœur de la bataille, celle que le personnage racontait, il est devenu son ancêtre, il est devenu ce qu’il racontait.

Alors, avec la sensation dans mon souffle d’une découverte, ouatée autour de ma peau et de mes yeux par l’air soudain qui semblait changer de nature, il me semblait toucher le secret de l’album comme la racine impalpable et flottante de tous les secrets déposés et conçus par les hommes. Je respirais un instant la substance des mystères et les formes au-dessus des substances, j’entrais dans la nébuleuse et la matière des surprises, comme de tous les mots écrits que je ne déchiffrais pas.

Je reposais le livre, le tenais dans mes mains. Sur la couverture à fond beige, couleur de parchemin et parchemin elle-même de trésors indiqués et cachés, le capitaine veillait de son sabre brandi sur le secret de la Licorne comme sur mes doigts qui savaient.

Il y avait des Folies en éclair, des zigzags finissant sous les cases blanches, chacune emplie de texte. Ruses, détours brusques dont j’ignorais alors la représentation proche de « foudre » d’une Olympe des tonnerres sans quoi je m’y serais perdu. Mais un charme sertissait ainsi de ce jet vif et blanc toutes les paroles des personnages, s’agitait frénétique entre les personnages comme sur le pont du navire.

Capitaine ! Capitaine ! Le livre illustré et le titre, le nom des personnages et les images, Tintin, le Capitaine Haddock, et le terrible diable rouge, sautillant et riant, le menaçant et dangereux Rackham Le Rouge, tous étaient eux-mêmes l’histoire, le véritable secret de la Licorne déposé dans les pages. Reprendre alors chaque fois dans notre nouvelle maison cet album des Aventures de Tintin faisait revenir un monde, avec une étrange et nouvelle impression de siècles passés, et qui était celle des dessins.

Capitaine ! Capitaine ! Il semblait aussi que l’histoire du Secret de la Licorne ne résidait pas seule dans les épreuves traversées par les personnages, ni dans le retour des héros. Ou plutôt, les mêmes images trônaient, démultipliées et reprises, constituant elles-mêmes des passages secrets dans les choses, ainsi que les couloirs de tous les châteaux, à la fois murs, portraits, indications, parchemins et tableaux. Et le secret de la Licorne était tout autant le vaisseau dessiné, la sculpture d’une proue de couleur telle une sucrerie enchantée et immense, qu’une sorte d’antiquité parée, un trésor convoité et flottant, lancéolé et vif enfin de tous les mots écrits inconnus et gardés. Indéchiffrables, non pour moi seul à travers l’écriture, mais ils l’étaient aussi dans l’aventure elle-même, trois parchemins à trouver et à superposer, et qui se croisaient, jaillissaient, se changeaient, battaient parfois comme des étendards, ou se taisaient comme des chuchotements.

L’écriture continuait de danser au-dessus des dessins. Les signes noirs des lettres imprimées s’ordonnaient dans leurs petites surfaces blanches, l’une contre l’autre serrée, et leurs petits cadres clairs, tels remplis à la fois de langage et d’escrime, flottaient, sautillaient entre les personnages comme autant d’écriteaux et de secrets brandis. Flamboiement d’aventures. Danse parfaite des personnages et du langage. Tintin ! Capitaine ! Capitaine !

Nous allions parfois en voiture dans le vieux centre de Tunis et vers la Médina. Au bout de la grande avenue, dans cette sorte de scène qu’était devenue pour moi la librairie de la Porte de France, ce scintillement des mots et des dessins, magiquement, à ma grande surprise et pour mon grand plaisir, parfois brusquement s’animait. Et tel un acteur comblé, avec posés sur lui les sourires complices de mon grand-père et de Madame Ida, le vieux libraire lisait, déclamait à mon intention. C’était à voix forte les paroles des légendes écrites au-dessus des images.

Tout le texte de l’album du Secret de la Licorne s’animait ainsi dans son souffle, et il en juxtaposait les voix différentes et tous les personnages qui se reliaient enfin, s’amoncelaient pour moi, retrouvaient leur course effrénée de dessins, le grand mouvement et l’histoire vive et sans fin, leur secret le plus dense. Dans ses mains, s’agitant au rythme des lignes lues et des hauteurs de voix, il tenait l’album grand ouvert, fermement déployé comme une partition.

Toutes les aventures et les pages dessinées se déployaient, et tous les noms invoqués et tous les personnages existaient dans un vif univers fluide et fondu que la lecture animait, leur donnant la sorte de vitesse et de sens que je croyais le suc naturel du langage et de tous les récits, des mots à déchiffrer, à lire, et à faire resplendir.

À la maison, souvent je regardais l’album, et il me semblait entendre et retrouver ces infinis appels mimés pour moi au milieu des livres, du bonheur et des rires de mon grand-père et de Madame Ida, par le vieux libraire de la Porte de France aujourd’hui disparu. Capitaine ! Capitaine ! Une partie de la vie, un morceau de nos êtres passait sur l’orbe tendre du monde et les pages dessinées, avec les rues d’une Europe que je ne connaissais pas, et dont le vieux libraire évoquant la provenance des albums déchiffrait un nom pour moi en le suivant du doigt :

— C’est imprimé en Belgique. A Tournai,… C’est en Belgique.

Images, couleurs, dessins, le trait net des visages et des gestes, l’épaisseur du carton de la couverture, l’odeur enfin des pages nimbées de confort et nimbées d’aventure, les chambres, les décors, les rues, les vêtements et les voitures d’une Europe des livres, abandonnés et retrouvés dans quelque pièce de la maison avec la simple présence de l’album, me devinrent familiers et précieux, faisaient des lignes nettes sur les lignes réelles des lieux et de nos existences sur la base militaire d’Al-Aouina.

Un livre de géographie, d’histoire, de sciences naturelles ou les larges panneaux imprimés en couleurs de leçons de choses accrochés dans la librairie, tout autant que le vieux marché dessiné de Bruxelles prenaient alors leur place dans le dédale des objets, des rues, des parcs et des pierres, du château au nom de Moulinsart, des souterrains immenses sous la demeure des redoutés antiquaires. Des chapelles sans fin encombrées de merveilles entassées succédaient à l’image de l’homme à la casquette ronde et bleue du marché aux puces, et qui tendait une main vers la maquette du navire, puis les parchemins enroulés étaient superposés dans la lumière pour faire apparaître des indications cachées, et les chapeaux des pirates, les épées levées sous les voiles gonflées des bateaux donnaient au monde réel à portée un contour plus vaste, comme s’il était exact. Alors les grandes avenues européennes, les vitrines et les glaciers, ressemblaient à des lieux dessinés, à des gestes, à des visages, à des traits fixes, comme s’ils émanaient d’une histoire. Et ici à Tunis, à la Goulette, à Carthage parfois ou à Byrsa encore, singulièrement s’offraient sur nos heures de Méditerranée ces formes et ces histoires cependant de personnages impossibles et retrouvés, lutins merveilleux reconnus, éternels dessins d’une Europe des colonies, venue du français et des mots.

Et les histoires flottaient dans les heures et les jours. Elles se mêlaient à la substance du carton, du papier, du lit dans ma chambre, du fauteuil, de la chaise où je me tenais parfois. L’épaisseur des pages était elle-même un toucher des récits, semblait un prolongement naturel du papier, des noms et des personnages dessinés. Le capitaine Haddock, Tintin, avaient l’épaisseur particulière des aventures dans l’air, comme dans mes narines l’odeur heureuse et retrouvée du papier et de l’encre, des flots de Tunis, si loin du réel d’un Tournai de papier.

Et déposés au-dessus des personnages, sur les dessins, tout autant que leur contour noir et net d’indications sans fin, les signes imprimés apportaient à la matière des pages celle précieuse des mots amoncelés, composant avec les images l’irrésistible et entier secret du langage écrit dans celui de Licorne. Capitaine ! Capitaine ! L’écriture dansait, jaillissait, se tordait au-dessus des personnages, les animait du Secret de la Licorne, semblait les prévenir, les inciter, les attirer plus avant dans le vaste mystère recommencé, jamais épuisé, qui demeurait celui pourtant des formes et de la vie dessinée d’un lointain marché aux puces, d’antiquités, de pirates en mer, de chambres, de parcs, de rues, de couloirs, de châteaux et de bandits armés. Alors la librairie, l’école dont il était question à Tunis, les paroles de ma mère et les voix revenaient, aussi nettes et claires un instant, sur le pan de nos vies qui s’en trouvaient changées, que les couleurs et les mouvements des personnages dessinés et des pages.

Or c’est dans ce hasard d’une Arabie d’Européens, des images, des langues et des lettres, de l’italien de la famille de ma mère tout autour, du français de mon père venu d’un Portugal sans nom, du vieux libraire et des aventures de Tintin, dans ce foisonnement heureux d’une France de Méditerranée et des militaires, d’une Belgique de « Tournai » et du château de Moulinsart, de l’apparition de Madame Ida et du vieux libraire de la Porte de France, que j’ai appris à lire.

Si je déchiffrais mal d’abord le titre et les noms des personnages, je les connaissais tous et les retrouvais chaque fois. Les personnages se succédaient sur la page, se multipliaient, semblaient dotés d’une vie propre si je voyais bien sûr qu’elle n’appartenait pas exactement à l’existence, mais au monde des images. Et elle était parfaite, comme interne aux formes elles-mêmes, aux dessins et aux aventures. Si elle était dotée sans doute aussi des échos de l’histoire et des siècles des Européens, de dangers et de cachots, de trésors et de flibustiers, elle avait aussi la sorte d’attrait supérieur pour moi et le très involontaire exotisme d’une Europe que je ne connaissais pas, à jamais hors de portée réelle dans les plis arabes de Tunis (si cette vie de papier dessiné de personnages d’Europe n’eût certes pas les mêmes effets d’étrangeté et de norme à la fois pour un lecteur de Belgique, de Hollande, d’Allemagne ou de France).

Posée enfin sur la réalité de Tunis et sur le monde tout autour de moi, cette étrange vie néanmoins n’était jamais tout à fait disparue lorsque je refermais le livre.

Sensualité des fictions, chant des idées ! La surface et le simple volume des lignes et des dessins des personnages se situaient dans une sorte de sens cependant des adultes. Et l’aventure à suivre se déployait certes comme déjà connue. Il fallait la retrouver, comme la reconnaître. C’était cela les mots, les Mystères élaborés et laissés dans une nuit de travail inconnue des enfants par les adultes qui ne dormaient pas, tâtonnaient eux aussi en secret dans les énigmes qu’ils soumettaient le jour aux vivants.

Alors avec leur réanimation à ma volonté sous mes yeux et à portée de mes doigts, arrêtée dans le livre interrompu, renouvelée enfin, les personnages devenaient ainsi les formes parfaites que prenait le papier sous le nom du Secret de la Licorne. Et le titre, et les caractères mystérieux, bruns et grands sur la couverture, reliaient d’un unique trait de foudre les visages des personnages et le secret d’une Licorne au nom semblant échappé de trésors. Et l’odeur de l’encre, le sens et la magie des mots imprimés, les couleurs, les gestes, les épées des pirates entrechoquées, les panaches bariolés triomphaient dans un monde si indépendant et souverain, en lui-même, posé sur l’existence si différente de la cité de Tunis, sur la chaleur et le soleil dehors, sur les senteurs du jasmin au printemps, avec les crèches de la vieille église Santa-Croce en hiver à Noël, la Médina au loin, la quiétude revenue et ce sentiment de bonheur accompli et de fin de l’histoire, du livre parcouru et enfin apaisé, à nouveau refermé, dans ma chambre de la base d’Al-Aouina.

Une énigme certes toujours trônait, et autour de laquelle tous les êtres dessinés gravitaient, vers laquelle ils se rendaient, et à laquelle la vie tout entière semblait tenir dans la douceur de la chambre, la lumière dehors à travers la fenêtre, mêlée à l’épaisseur et au toucher des pages, tout en sachant étrangement que je ne faisais que lire, dans la douce quiétude, un album dessiné, contenu tout entier dans le simple volume de ses couvertures cartonnées.

Débordants, gonflés de paroles écrites et d’incantations, lettres folles de leurs jets levés, les éclairs blancs revenaient. C’était les cases blanches emplies de texte au-dessus des personnages. Mais j’ignorais le code, et que c’était un code.

Seule ma Licorne incomprise, et seule l’enfance était beaucoup plus vaste. En réalité, les personnages dessinés parlaient, et ce qu’ils disaient figurait en un texte imprimé au-dessus d’eux dans une case blanche, chacune des cases finissant par une flèche blanche brisée. Chaque texte, chaque « légende », se rapportait à un personnage, et la flèche contre le personnage, sous cette manière de stèle blanche imprimée et de petit rectangle bordant les signes écrits, n’était pas un jet clair, pas un pourtour magique, ni du son des voix, ni des mots, des histoires et des gestes, pas l’entrelacs beau et vif des paroles et des personnages liés ainsi au grand cours infini des jets et des secrets, comme je le croyais alors.

Seule la magie des erreurs, seule ma Licorne mal lue chez les hommes et seule l’enfance, ses idées lumineuses et ses mondes s’ouvrant, avaient connu et rêvé un secret plus immense et déraisonné. La flèche n’était pas un dessin, pas la danse folle que je croyais sous mes doigts de tous les mots écrits que je déchiffrais mal.

La flèche indiquait que c’était de tel personnage, plutôt que de tel autre, que venait le langage. Et pas même le langage dans son ensemble, comme je le croyais alors à l’état d’univers. Ce n’était pas non plus l’incantation juxtaposée de toutes les paroles, ni des personnages ni des récits, ni du monde des dessins et des aventures ainsi que les jouait à voix haute le vieux libraire qui semble tenir encore, pour moi dans les années, la sorte de belle partition idéale et impossible des mots. C’était un simple code, infime et maladroit, hors de sa simple portée pour le plus maladroit encore que j’étais, et qui signalait, à tel moment, que c’était tel personnage ainsi chaque fois désigné, plutôt que tel autre, qui seulement parlait.

Vertiges, indications, incompréhensions chez les hommes, et comme les simples années enfuies aujourd’hui, tout se fond, disparaît hors les magies d’un instant, si loin de Tunis, comme se fondent les pays quittés.

Frontispice : Modèle réduit du Brillant, vaisseau de la flotte de Louis XIV qui a inspiré Hergé pour dessiner La Licorne.