Accueil > Les rubriques > Images > Éprouver le lointain dans une proximité sensible

Éprouver le lointain dans une proximité sensible

,

La question du paysage dans le champ photographique asiatique à travers les œuvres de dix photographes taïwanais.

La question du paysage

La question du paysage est une question centrale pour l’art et donc une question centrale pour la photographie. Instrument de vision autant que de prise de vue, l’appareil photographique s’est installé comme médium et instrument de médiation, assurant la mise en scène de notre rencontre avec cette altérité radicale que constitue le monde dans lequel nous vivons.

Il y a donc notre regard, celui que nous portons le plus souvent sans trop d’attention sur ce monde, le regard médiatisé par nos appareils de vision mais aussi l’infinité des images que nous croisons sur une page de journal, sur un écran de télévision, sur une carte postale collée sur la porte du réfrigérateur, sur une photo de vacances posée sur une commode ou dans un coin de notre mémoire personnelle.

Si ces images-là tendent peut-être aujourd’hui à se ressembler aux quatre coins du monde, à cause de l’usage trivial des appareils et de nos attentes supposées universelles, il apparaît cependant que ce partage planétaire, à la fois d’appareils identiques et d’intentions portées par les programmes de communication des médias, n’aboutit pas à une véritable uniformisation. Ce qui mijote dans la tête des rédacteurs des journaux télévisés, comme de chacun d’entre nous lorsqu’il fait une photo, reste traversé d’attentes provenant d’autres strates psychiques mobilisant d’autres forces que celles qui se laissent aimanter par le désir de conformité et reconnaissance.

Il faut le redire ici, la question du paysage dans l’art relève d’une sorte de métapsychologie ou plutôt y fait appel, dans la mesure où le paysage est la traduction visuelle non tant de ce que l’on voit ou de ce que l’on a vu ou aurait inventé quant à notre environnement, que de notre situation existentielle même, celle d’un corps pensant de passage sur terre. Que l’on privilégie le sentiment de la coappartenance à un monde éprouvé comme une terre d’accueil ou que l’on mette l’accent sur une sorte d’angoisse increvable qui nous saisit lorsque nous pensons notre existence comme un face à face avec un monde inhospitalier, le paysage est le nom de cette relation que nous entretenons avec, et qui nous étreint chaque fois que nous ouvrons les yeux pour appréhender ce qui nous entoure, en tant que ce qui nous entoure constitue notre demeure. Nous y sommes nés, nous y serons enterrés et pourtant, incidence constante, nous ne pouvons certifier à nos propres yeux, ni de notre provenance ni de notre appartenance.

Cependant, malgré ces facteurs « universalisants » de notre expérience du paysage, il n’en reste pas moins que nos origines culturelles constituent des coefficients déterminant la forme de cette appartenance. Sans insister sur la différence entre approche occidentale et orientale du paysage, ce à quoi travaille inlassablement François Jullien, en particulier dans son dernier livre, « Vivre de paysage », [1] et ce sur quoi insistait déjà Michel Collot dans son livre « La pensée-paysage », [2], c’est à tenter de comprendre comment se marque cette singularité orientale que nous nous emploierons.

Nous le ferons en particulier à partir des œuvres de dix photographes taïwanais, images dans lesquelles le paysage constitue le sujet et la trame.

La ligne d’horizon

On s’accorde à reconnaître, outre l’artialisation de certains éléments de la nature dont le paysage découle, selon Alain Roger, le fait que l’occident et plus particulièrement l’Europe pense le paysage en relation avec le fond, support et forme de l’articulation ciel-terre, c’est-à-dire avec l’horizon.

Il importe ici de rappeler ce que les deux sources de l’étymologie du nom Europe nous racontent selon Michel Collot. « Que cet appel du large et de l’horizon ait à voir avec l’identité européenne, on pourrait en trouver une confirmation du côté de l’étymologie du mot Europe lui-même. Elle est très incertaine et fait l’objet d’interprétations très diverses : mais toutes semblent établir un lien entre le nom de l’Europe et l’horizon. Les unes font venir le mot de l’hébreu Ereb ; il désignerait alors le pays du couchant, l’Europe peut y voir l’image de son déclin inéluctable…/… Les autres font d’Europe un mot d’origine grecque, forgé à partir d’ops : le regard, et d’euru, qui signifie large. Il signifierait donc « aux larges yeux, « qui voit large » ou « qui voit loin »…/… Le paysage est donc pour l’Europe à la fois une origine où se ressourcer et un horizon vers lequel se dépasser. L’identité qu’elle peut ainsi construire ne résulte ni du sol ni du sang ; elle est de l’ordre du projet. C’est une identité horizon’. [3]

C’est bien de la rencontre entre une intériorité toujours à construire, c’est le sens du projet, mais toujours aussi à rassurer dans sa prétention à l’existence, qu’il s’agit dans la rencontre avec le paysage, avec le monde du dehors dont l’existence, pour être constatée, n’en est pas moins soumise au doute, quant au statut à lui accorder. En effet, le statut de cette terre, notre demeure, oscille, essentiellement, entre celui, hospitalier, que nous offrent les grecs et celui, inquiétant, que nous offre le christianisme.

Peter Sloterdijk, dans « La domestication de l’être », a résumé avec rigueur ce balancement : « Dans ses Leçons sur l’Histoire de la philosophie, Hegel a loué les Grecs pour avoir logé le monde à notre intention, nous, européens qui avons pris leur succession : ils ont aménagé le cosmos comme la maison arrondie de l’étant…/… Chez l’apôtre Paul, en revanche, c’est une attitude antigrecque qui s’annonce lorsqu’il définit le monde, dans sa deuxième épître aux corinthiens, comme un lieu défini qui demeure jusqu’au bout inquiétant et inhospitalier pour l’être humain… » [4].

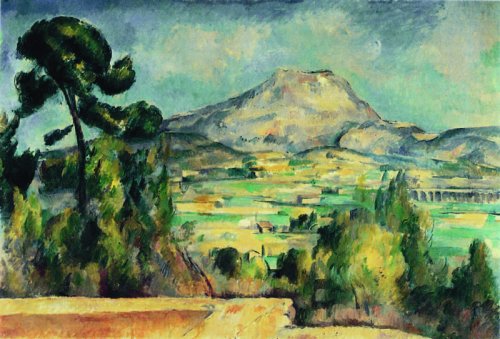

Une image d’Andréas Gursky peut servir à une mise au point au sujet de l’image de paysage aujourd’hui en Europe. Cette image a été un temps la photographie d’un artiste contemporain la plus chère du monde : « Rhein II » (1999) s’est vendu 4,3 millions de dollars à New-York. C’est une image de très grand format, représentant une vue du Rhin dans les environs de Düsseldorf : un paysage monotone traversé par une piste cyclable sous un ciel gris.

Nouvelle donne visuelle du paysage, les lignes droites horizontales de « Rhein II » qui strient l’espace devant lequel l’homme se tient, se révèlent être les marques qui à la fois constituent et traversent le dispositif spatio-temporel de la conscience.

Voir une image, ici une photographie de paysage, c’est toujours faire un pas de plus dans le mouvement de révélation du territoire inévitablement non visible qu’est celui de la conscience et que l’homme déploie en le faisant exister, en le trouvant ou le retrouvant dans et comme le grand dehors du monde dans lequel il se propose de reconnaître qu’il vit.

Cet étagement de lignes à peu près droites — herbe bitume herbe eau herbe sable herbe ciel nuageux lui-même zébré de lignes à peu près droites formées par différentes strates de nuages — est une traduction radicale de la version paulinienne du monde comme vecteur d’une inquiétante étrangeté. Mais là-bas, de dieu, point ! Le lien possible entre ces lignes et l’ordre rationnel d’une pensée géométrique ne font que renforcer cette sensation ou si l’on veut, ce sentiment d’étrangeté. L’absence de personnage de référence « dans » l’image n’empêche en rien de faire le lien avec le célèbre tableau de Gaspard David Friedrich. Le paysage est l’objet et fait l’objet d’un face à face. Il dit que l’irréconciliable hante le visible avant toute tentative de réconciliation, car il n’est autre que cette marque, ce trait, insaisissable et omniprésent, par lequel devient visible l’irréconciliable distance qui sépare, mais on pourrait aussi dire relie : terre et ciel. Cette distance est infinie et pourtant aussi infime là-bas sur l’horizon qu’un trait fin comme celui que laisse un pinceau sur une feuille.

Dans "Rhein II", c’est le travail du trait qui est mis en avant, au sens où ce trait qui sépare ciel et terre se multiplie comme par un effet d’écho, donnant à cette séparation un caractère inéluctable. L’homme européen a pris acte de cette distance comme étant infranchissable et ne peut semble-t-il rien faire d’autre qu’errer le long de cette ligne force qui hante son cerveau comme le fil qu’un rasoir laisse sur la gorge que vient de trancher l’assassin. Il conçoit parfois qu’il peut être l’assassin et le reste du temps, il tente de trouver une aiguille et du fil pour recoudre inlassablement cette déchirure qu’il ne cesse de rêver, pourtant, comme étant éternelle. Tels sont les délices du partage entre ciel et terre, ils induisent une forme indépassable de passe-temps : la contemplation.

La conception chinoise de la fabrique du paysage

Mais l’horizon ne fait pas le paysage, même si pour la pensée européenne il sert à le déterminer. Le paysage n’est pas un fait ni une donnée, mais bien une construction tant mentale que culturelle. Le moment où les sentiers bifurquent séparant Asie et Europe est perdu dans les limbes de l’histoire d’avant l’histoire sans doute. Les différences culturelles cependant en portent les stigmates et ce sont eux qui disent sinon le pourquoi, et d’ailleurs qu’importe, du moins le comment. Car la question du paysage n’est autre que la question de la fin pourquoi sommes au monde, pourrait-on dire, en paraphrasant Villon.

Tentons donc tout en remarquant comme une évidence lourde de sens, mais qui aussi l’allège, que du côté de la tradition chinoise, il n’y a guère de préoccupation pour quelque chose qui concerne cette faille, ligne, limite et couture à la fois qu’est l’horizon. La ligne de séparation, la tradition chinoise la fait courir entre les choses, en elles, en dehors d’elles, forme du vide qui allie et fait résonner Yin et Yang, définissant ainsi une forme d’intériorité radicalement distincte de l’intériorité telle que la conçoit l’occident, une intériorité composée en quelque sorte de deux extériorités, ou pour être plus précis de deux couches de vécu qui sont toutes deux reliées au monde du dehors.

C’est de cette modalité toute particulière de la forme d’une intériorité « insue » en occident dont nous parlent ces dix photographes taïwanais, Hooi-Wah SUAN 全會華, Ssu-Hsien CHIANG 江思賢, Liang-Yeavn LU 呂良遠, Hung-Sheng CHANG 張宏聲, Wen-Yung HUANG 黃文勇, Che-Yi YANG 楊哲一, Pin-Hua CHEN 陳斌華, Chen-Hao YANG 楊鎮豪, Chung-Liang CHANG 張仲良, Shih-Tsung HUNG 洪世聰.

Ce sont des photographes contemporains qui ne cessent de tenter de prendre la mesure et d’éprouver la démesure de ce que l’on nomme, en effet, paysage et que les chinois, traditionnellement, nomment, eux, Montages-Eaux.

Outre l’évidence d’un lien courant des origines de cette tradition, qui fait de la peinture de paysage le point de départ de la peinture comme acte philosophique, poétique et créatif, ce sont des relations intenses entre les éléments qui composent le paysage qui sont ici à l’œuvre. Ce sont elles qu’il nous faut tenter de comprendre. Nous pourrons ainsi aborder la fabrique occidentale du paysage sous un autre angle, abandonnant le piège de l’angoisse originelle pour laisser émerger un tissage sans bord que chaque œuvre incarne et exhibe, partie valant ici en fait plus que le tout, puisqu’elle lui apporte sa singularité en témoignage.

Fabriquer le paysage, c’est penser. Et penser c’est relier, articuler, tendre des fils invisibles qui font apparaître des entités fluctuantes, eaux, nuages, branches, lignes des chemins, et les offrent ainsi à notre méditation. Fabriquer le paysage, c’est déjà méditer.

Le parallèle avec la contemplation est nécessaire. François Jullien a particulièrement insisté sur l’implication de l’homme comme élément révélateur de la fabrique du paysage parce qu’il y est inclus et non parce qu’il le domine ou l’affronte. Contempler, c’est théoriser, c’est tenter de subsumer sous des catégories le champ du vécu, du perçu et du connu. Fabriquer le paysage à la mode chinoise, c’est appréhender des fluctuations dans lesquelles chacun est impliqué.

Il y a donc dans cette manière d’impliquer le corps pensant dans l’espace et donc dans la prise de vue, une manière de jouer avec l’appareil et les programmes qui en contourne la toute puissance et permet à cette posture de trouver à s’exprimer dans l’image même.

Horizon

Rares sont les photographes à faire de l’horizon comme ligne pure séparant ciel et terre le motif de leurs images. Wen-Yung HUANG 黃文勇 et Ssu-Hsien CHIANG 江思賢 réalisent des images dans lesquelles la ligne d’horizon joue une rôle majeur.

Dans deux images de Wen-Yung HUANG 黃文勇, l’océan est bleu, comme le ciel bleu, d’un bleu abstrait et violent, et si l’horizon est une ligne droite, césure et lien, les autres lignes, plage ou fonds marins d’intensités de bleu différentes, sont, elles, sinueuses. C’est dans ce mouvement des lignes que se manifeste l’appartenance de ces images à la culture chinoise. Affleurant à la surface de l’eau, ces lignes qui seraient interprétées comme des répétitions ou des échos de l’horizon dans une image occidentale, mettent en jeu un mouvement qui se rapproche bien plus du travail du pinceau.

Cela évoque la multiplicité des types de traits que l’on a pu répertorier dans la tradition comme en témoigne ces remarques de François Cheng lorsqu’il remarque que « avant de peindre un tableau, l’artiste doit suivre une longue période d’apprentissage durant laquelle il s’exerce à maîtriser les multiples types de traits représentant les multiples types d’êtres ou de choses, traits qui résultent d’une minutieuse observation de la nature. » [5].

Ce qui devient d’entrée perceptible, c’est que le trait n’est pas le fruit de la seule activité humaine, mais bien de la nature même, productrice de traits qui sont en quelque sorte comme le texte qu’elle offre à déchiffrer, déchiffrement qui ne se peut que par la production par l’artiste de traits qui sont à la fois des échos des figures du réel et de son monde propre.

Capter les traits que fait affleurer à la surface de l’eau l’océan même, c’est bien s’inscrire dans cette longue lignée de l’art chinois classique et établir une relation entre monde extérieur et monde intérieur, l’un étant la forme de l’autre et réciproquement.

Dans sa série « star light of the sea », Ssu-Hsien CHIANG 江思賢 confère à cette relation à l’horizon une dimension singulière. Il s’agit pour l’essentiel de paysages nocturnes de mer ou de bords de mer dans lesquels l’horizon, la ligne césure et lien entre ciel et terre est particulièrement marquée.

Lorsqu’il s’agit de paysages dans lesquels aucune présence humaine n’est à remarquer, la composition, avec la présence d’un avant-plan de sable et de petits rochers souvent affleurant et d’un éventuel second plan, rapproche ces images de la tradition du plan plat (…). Mais ce qui est le plus important dans ces images, c’est l’existence « sur » l’horizon d’une source lumineuse. Chez Ssu-Hsien CHIANG 江思賢 l’horizon émet des signaux et, si c’est un soleil qui se lève ou se couche, ce n’est pas le soleil qu’on perçoit mais bien un signal lumineux.

Lorsque la pure ligne d’horizon est remplacée par une ligne formée d’éléments construits par les hommes, jetée d’un port ou ligne d’un mur lointain, ce sont alors les corps humains qui servent à marquer la composition de l’avant-plan. Mais sur l’horizon, comme émergeant du lointain inaccessible, il y a encore des signaux lumineux. Ce sont cette fois des signaux produits par les hommes, mais leur effet fantomatique est le même. Le plus important est de comprendre que ces signaux finissent par former dans ces photographies des sortes de signes, ébauche d’une écriture qui se tiendrait au seuil du sens. Ce n’est pas le divin qui émet des signes mais bien le soleil ou les feux lointains d’une ville ou d’un bateau navigant dans la nuit.

Ces signaux sont des manifestations de la manière dont les hommes aujourd’hui s’entretiennent avec le paysage. C’est de cela que parlent les photographies de Ssu-Hsien CHIANG 江思賢, comme le montrent certaines d’entre elles dans lesquelles il n’y a plus que du bleu, ciel et océan devenus indistincts. Ce bleu est rayé de lignes discontinues, écriture pure de la lumière qui singulièrement renvoie à l’idée même de photographie en en faisant l’instrument de la poursuite de cette grande œuvre qui consiste à faire d’une image le lieu même d’une expérience vitale.

L’horizon est aussi l’une des préoccupations majeures de Hung-Sheng CHANG 張宏聲. Lorsqu’il met en scène une ligne qui matérialise une sorte d’horizon ou qu’il joue avec le véritable horizon, Hung-Sheng CHANG 張宏聲 produit un jeu complexe de relations. En effet, les corps humains sont transformés en lignes semblables à celles que forme le sable sur une plage.

L’horizon véritable est, lui, une ligne qui joue avec la ligne droite d’un mur derrière lequel affleure l’océan et juste au-dessus de cette ligne le ciel. À gauche, une petite maison de parpaings et dans le ciel des nuages. Tous les éléments sont présents qui sont nécessaires pour qu’il y ait paysage.

Mais c’est à l’évidence du côté des nuages que les images de Hung-Sheng CHANG 張宏聲 nous transportent. Ce sont eux qui confèrent à ces strates, à ces lignes, à ces différents modes d’existence d’une ligne qui vaut pour celle de l’horizon, leur caractère de lien et non pas de frontière. Dans une œuvre de montage, les nuages apparaissent en effet au cœur d’un escalier, le ciel semble être venu se refléter dans la matière. Mais il ne s’agit pas d’un reflet. Il s’agit bien plutôt d’une émanation.

Le ciel naît de ces marches rectilignes qui sont, de la présence de l’homme, le signe manifeste. Mais nuages au-dessus et nuages « dans » la pierre sont là pour rappeler le cycle dans lequel toutes choses sont prises. Il n’y a pas, ici, de différence entre les images dont le caractère « réaliste » est appuyé et celles qui sont de véritables mises en scène.

Le réalisme est indifférent à ceux qui visent par leurs images à faire du paysage le vecteur de la mise en scène du jeu infini des transformations. Et ce n’est pas seulement métaphoriquement que l’eau devient pierre et la pierre, nuage, c’est ainsi que la pensée chinoise traditionnelle a perçu et vécu le lien entre les choses et les états de chose. La ligne d’horizon apparaît ainsi non comme la marque d’une limite ou d’un partage radical mais comme la forme d’une mise en relation entre strates de matière signifiant des états variables du même substrat originel. La ligne, singulièrement, ici encore est la manifestation du « vide » qui met en relation tout ce qui paraît, tout ce qui apparaît sur l’image comme dans le monde.

Lignes

Le monde est peuplé de lignes, mais ces lignes ne transmettent pas des messages qui seraient lisibles comme des textes mais plutôt comme des poèmes inclus dans le dessin, c’est-à-dire comme des incitations à éprouver par soi-même, en en faisant l’expérience, ce dont ils sont l’expression.

Hooi-Wah SUAN 全會華 réalise des images qui sont sans doute parmi les plus emblématiques de cette relation profonde qui unit le visible au lisible, si l’on ne réduit pas le visible à la représentation et le lisible au jeu des significations.

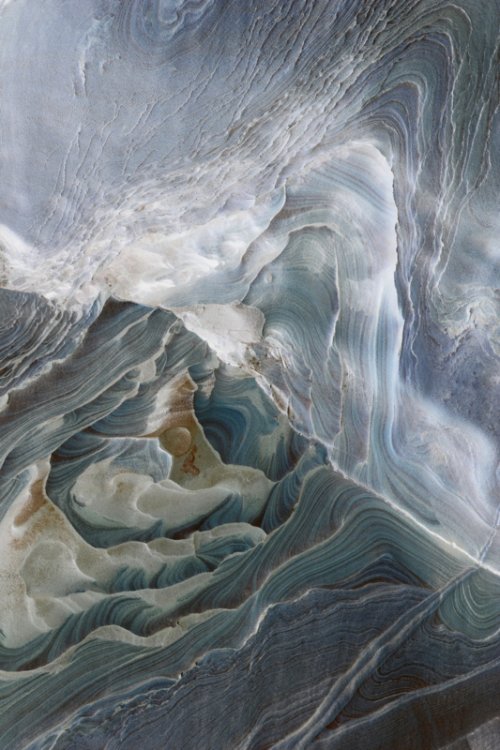

À l’évidence ce qu’il montre ce sont des pierres, mais des pierres ou des roches ou des galets vus de près, et souvent de très près. Si certaines photographies indiquent en effet de quoi elles sont l’objet, une falaise ou des rochers marins, la plupart de ces images nous plongent littéralement dans la matière même. Il nous est impossible de savoir, et cela n’a d’ailleurs aucune importance, si ces images sont des détails ou des vues du ciel qui seraient travaillées pour évoquer des détails puisque chaque image porte en elle un paysage. La « matière » qui sert de point de départ à Hooi-Wah SUAN 全會華 importe peu, c’est ce qu’elle permet de faire exister qui importe. « Faire exister » plutôt que « montrer », car en tant que telles, ces images ne montrent rien mais donnent vie à des paysages. Chacune de ces images, il faut la lire et la comprendre à la fois comme un monde peuplé de signes et comme une incarnation d’un paysage au sens que la peinture classique donne à ce mot en Chine.

Car ces images sont peuplées de courants qui évoquent l’eau et de dents ou anfractuosités qui évoquent la montagne. Elles représentent, au sens strict, des « montagne(s)-eau(x) » qui est le terme employé en chinois pour désigner le paysage. Alors, ce qu’il nous faut tenter de saisir face à ces images, ce sont précisément les jeux de tensions entre lignes qui se répartissent selon des règles implicites qui sont celles qu’ont inventées les peintres chinois pour dessiner les paysages. Ainsi voit-on une série de lignes se dédoubler dans la pierre même et former à la fois une sorte d’onde et de montagne se reflétant dans l’eau. Cette intrication des éléments qui composent les paysages chinois classiques constitue le cœur de l’œuvre de Hooi-Wah SUAN 全會華 . Mais il y a plus. Il sait faire apparaître, moins « dans » l’image que « comme » image, rivières et montagnes, mais aussi composer ses images en fonction des trois modes de lointain, les « san yuan » qui « déploient le paysage en dimensions conjointes et lui confèrent sa consistance » [6].

La vague devient montagne, la montagne se résorbe en fleuve, le fleuve s’élève en nuage, les lignes tombent en falaise et cela à partir d’éléments qui constituent en fait non un paysage réel au sens où la photographie serait la saisie d’une réalité, mais un paysage qu’il faut ainsi qualifier d’intérieur.

Le grand art de Hooi-Wah SUAN 全會華 permet, d’un point de vue occidental en tout cas, de comprendre l’indistinction entre paysage intérieur et paysage « réel ». Il n’y a qu’un type de paysage dans le champ de la représentation chinoise, mais qui se dit en une infinité de modes. C’est en effet la capacité de l’image, comme autrefois de la peinture, de faire exister ce paysage intérieur qui est l’expression du paysage en tant que modalité d’expression de la nature même, dans un langage susceptible d’éveiller des émotions humaines.

Dans une des ses photographies, Hooi-Wah SUAN 全會華 montre un ciel qui est un paysage fait de superpositions de lignes qui sont à la fois montagnes et eaux, nuage et lumière. Plus, même, il propose avec cette image une immersion au cœur de l’immensité du cosmos, et ce qui brille au centre est moins un soleil que l’œil lumineux d’une galaxie. Le paysage, lorsqu’il s’élève à la dimension cosmique, remplit sa mission la plus importante, donner à éprouver l’unité profonde du macrocosme et du microcosme.

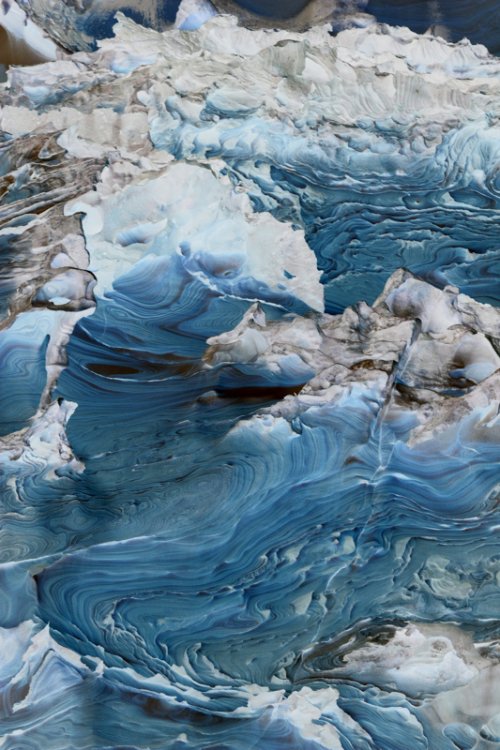

Découpes

Liang-Yeavn LU 呂良遠 sait lui aussi trouver dans les mouvements des rochers brassés par le ressac des formes qui sont à la fois nuages et montagnes, fleuves et remous, ciel et terre. Plus que d’autres il capte les mouvements que la nature imprime à même la chair de la pierre.

On peut ainsi voir des lignes qui font comme des veines côtoyer des élévations minuscules qui sont comme des montagnes et des trous formés par l’eau qui sont comme des cratères. La puissance des images de Liang-Yeavn LU 呂良遠 tient aussi à sa capacité à rendre compte de la puissance créatrice de la nature même. Le paysage devient ainsi une mise en relation intime de la complexité des liens qui unissent ciel, terre et homme dans le jeu réglé de formes qu’il n’a pas créées.

Qu’importe ici qui est le créateur des formes puisqu’elles sont transitoires. C’est plutôt une sorte de respect des règles traditionnelles de la composition classique qui anime le regard de Liang-Yeavn LU 呂良遠 et qui décide le geste de la prise de vue.

Ainsi voit-on dans une succession de plans s’étageant entre proche et lointain apparaître des formes qui sont à la fois celles de champignons et celles d’un buste humain ressemblant un peu à certaines sculptures de Giacometti ou au buste de Néfertiti que le temps aurait déchiqueté, usé. Cette prégnance du temps, cependant, ne renvoie pas à l’illusion de l’irréversible.

Tout au contraire, c’est à une circularité infinie qui tourbillonne que nous avons affaire, celle qui anime chaque parcelle du monde en ce qu’elle est en proie, en effet, à la mutation.

Pourtant il est impossible lorsque l’on pense au paysage aujourd’hui d’ignorer les transformations réelles auxquelles il est soumis. Che-Yi YANG 楊哲一 ne recule pas devant cette tâche de penser ce qui advient du paysage naturel dans le monde industriel. Dans la série d’images qu’il consacre aux mines à ciel ouvert, Che-Yi YANG 楊哲一 parvient à nous faire ressentir à la fois le drame de la destruction et la beauté de ce qu’elle engendre.

Il s’agit en effet de montrer ce que l’intervention humaine fait au paysage. Et l’on peut tout à fait s’en tenir aux apparences, c’est-à-dire à la part de destruction que subissent les montagnes sous les assauts des machines qui les arasent.

Mais cela donne lieu à une double production de lignes, les lignes sinueuses que forment les routes dont ont besoin les camions pour circuler, les lignes plates que forment les sommets arasés et enfin les lignes chaotiques que forment les déchets pierreux qui coulent sur les côtés, déchets de pierres conférant néanmoins une vie propre à ces paysages transformés.

Et puis, il y a le regard de Che-Yi YANG 楊哲一, sa capacité à faire de chacune de ses photographies une véritables image de paysage, au sens où l’organisation du visible se fait en fonction des codes de représentation traditionnels du paysage dans la peinture classique chinoise. L’extrême contemporain s’exprime, sans difficulté aucune, à travers les codes anciens. C’est précisément cette alliance profonde des points de vue élevés ou d’en bas et des trois grandes distances que formalise la tradition qui fait de ces images de véritables odes à la mutation.

La distance élevée (Kao-yuan), la distance profonde (Shen-yuan) et la distance plate (P’ing-yuan) sont ici conjuguées d’une manière telle que c’est à aller au-delà du simple constat objectif d’une destruction jusqu’à une méditation profonde sur le jeu infini des mutations que nous convient ces images.

Wen-Yung HUANG 黃文勇 s’est lui aussi confronté à cette question de la représentation de la mutation du paysage sous les assauts de l’homme et de ses machines de destruction. Il apporte lui aussi, dans un respect renouvelé de la tradition, une réponse tout à fait puissante. Il opère en effet une synthèse particulièrement dense des questions majeures qui sont au cœur de la photographie de paysage contemporaine.

Une image en particulier montre l’attention qu’il porte à l’articulation entre le lointain, défini par une ligne d’horizon très arquée et le proche, ainsi que la situation de celui qui fait la photographie, mais aussi regarde l’image. Un long parallélépipède s’étire vers le lointain, repoussant la limite au-delà de la main et rapprochant dans le même temps ce lointain puisqu’il semble touché, atteint par ce canal d’écoulement des eaux. La présence de nuages burinant le ciel dans un dégradé du sombre au clair renforce la présence de ce ciel qui n’est ni le refuge d’un dieu ni l’écran des rêves mais bien l’un des trois éléments qui avec la terre et l’homme rendent possible les conversions entre monde et pensée.

Une autre image de mine à ciel ouvert participe de ce travail de décryptage des signes que laisse l’homme dans le paysage, signes qui sont, une fois encore à partir d’une position en surplomb, pensés comme un réseau de lignes. Or de la ligne à l’écriture il n’y a qu’un souffle et c’est précisément ce redoublement des lignes par un jeu de miroir que montre Wen-Yung HUANG 黃文勇.

Mais ce qui caractérise le plus son travail, c’est le fait qu’il a recours à des agencements de plusieurs images, agencements dont on voit les traces dans l’image finale. Cela lui permet des grands formats qui jouent d’une manière nouvelle avec l’horizon, comme par exemple cette image dans laquelle le pont en cours de construction vient marquer de ses interruptions le caractère discontinu de l’existence humaine rapportée à la fluidité de couleuvre de l’eau et des sables en arrière-plan. L’étagement des plans est porté ici comme dans une autre image d’une apparente simplicité ou un champ d’herbe rousse pliée par le vent en premier plan vient frôler une forêt lointaine d’un vert flambant neuf alors que les éternels nuages moutonnent dans le ciel, menace inexpugnable et promesse de pluie vitale.

Avec une image prise en une sorte de contre-plongée inventive tout droit issue de la tradition picturale, Wen-Yung HUANG 黃文勇 parvient par l’assemblage apparemment forcé de morceaux d’images différentes à l’unité d’un paysage qui porte en lui non tant l’infinité de la vie que sa transitivité radicale. Du vert d’une montagne couverte de forêt à droite au gris sombre du lit du fleuve où ne coule qu’un filet d’eau sobre et restreint, c’est toute la poésie du paysage classique, montagnes et eaux, qui prend ici une dimension à la fois magistrale, magnifique et tragique.

La photographie est ici absolument à l’égale de la peinture classique dans sa capacité à porter non seulement un héritage mais la dimension contemporaine d’une question relative à la présence de l’homme et à ce qu’il fait à la terre. Mais loin de nous délivrer brutalement un message angoissant, Wen-Yung HUANG 黃文勇 sait nous le communiquer en élevant son propos à la hauteur d’une méditation philosophique sur le sens de la vie. Shih-t’ao lui-même écrivait : « Aussi, si les monts, les fleuves et l’infinité des créatures peuvent révéler leur âme à l’Homme ; c’est parce que l’Homme détient le pouvoir de formation et de vie » [7]).

Constructions

La question cependant se pose inévitablement : que devient le paysage lorsqu’il est envahi par les constructions humaines ? Comment photographier de tels paysages ? Il ne suffit pas de dire que l’homme, la terre et le ciel étant pensés dans une relation si profonde et intime, cela ne change rien aux images contemporaines que peuvent réaliser des photographes travaillant sur le paysage.

Pin-Hua CHEN 陳斌華 se confronte à des sujets sensibles et difficiles. Les installations nucléaires par exemple ne font pas en soi un sujet particulièrement attractif et pourtant il est essentiel que la photographie s’en empare. Pin-Hua CHEN 陳斌華 le fait avec rigueur, mais il le fait en privilégiant le paysage et l’approche classique de celui-ci. En effet, il est sensible au lien entre proche et lointain comme le montre une image d’un chemin descendant vers la mer.

Mais pour cette image comme pour les autres, la présence implicite du « sujet », parfois présent par un tag sur un mur, mais pour le reste suggéré par le titre des images, joue un rôle central. On pourrait dire qu’il occupe la place du mort si l’on pensait en des termes occidentaux, et ici, joue le rôle du vide, tel du moins que le conçoit la tradition.

« Il est à la fois cet état suprême de l’origine et l’élément central dans le rouage du monde des choses. Cette double nature du vide ne paraît pas ambiguëe…/… son statut originel garantit en quelque sorte l’efficace de son rôle fonctionnel ; et inversement, ce rôle fonctionnel régissant toutes choses témoigne justement de la réalité du vide primordial. » [8].

Et c’est bien sûr dans la composition de ses images que Pin-Hua CHEN 陳斌華 montre qu’il a accédé à cette compréhension du vide. L’étagement des plans et la présence de ces blocs de bétons brise-lame formant une ligne de corps à la fois utiles et absurdes renforcent le travail sur les lignes entre les différents aspects du paysage, comme c’est le cas dans une image en noir et blanc ou montagne et petits lacs sont disposés dans l’espace comme des strates de réalité à la fois en lutte et complémentaires.

Dans une autre photographie en noir et blanc, il met en scène des fonctions rarement évoquées de la nature, en particulier une nature envahissante en milieu urbain ou du moins le conflit qui est au cœur de toute forme d’existence entre ordre et chaos.

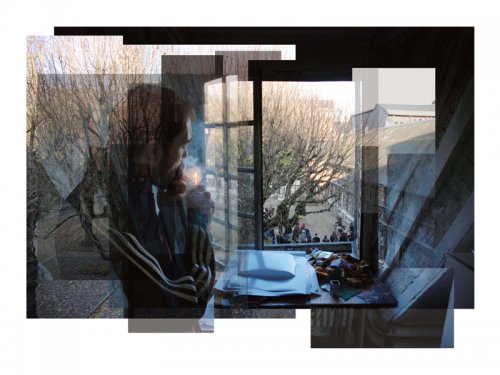

Fenêtre

Chung-Liang CHANG 張仲良 lui, vit en France depuis quelques années. Son travail photographique s’est orienté vers une approche tout à fait singulière du paysage. En effet, il a travaillé sur des montages d’images autour de ce point de vue et l’articulation entre dehors et dedans que constitue la fenêtre d’un appartement. La singularité de ce travail tient d’abord à la technique de montage. L’image finale est en fait composée de plusieurs images. Chacune d’entre elles constitue un point de vue rapproché sur un élément d’un espace néanmoins relativement circonscrit puisqu’il s’agit d’une pièce qui possède une ouverture sur l’extérieur. Mais la composition finale, en associant des images de l’intérieur de la pièce avec des images montrant ce que l’on voit à partir de la fenêtre de cette même pièce, offre une vision à la fois impossible et réellement présente sous nos yeux dans laquelle dehors et dedans non seulement cohabitent, mais fusionnent.

Le monde intérieur est aussi le monde de l’intimité. Souvent d’ailleurs les habitants sont présents sur les images même si c’est de façon fantomatique. Le monde extérieur est à la fois identifiable comme dehors et partie effective de l’intérieur, non seulement parce qu’il en va ainsi dans la réalité, le regard de l’habitant faisant entrer le monde dans la maison et projetant la chambre dans le monde, mais parce que l’image fait fusionner ces réalités.

Nous sommes apparemment assez éloignés des principes qui gouvernent la représentation chinoise du paysage à travers le couple montagnes-eaux. Et pourtant c’est bien une extension de certains principes qui motive ces œuvres. Car l’enjeu est moins de faire s’interpénétrer dehors et dedans que de faire fonctionner la relation proche-lointain, centrale dans la théorie chinoise du paysage.

Les toits sont dehors, au loin, et la table ou la chaise sont proches, à portée de main. Mais ce lointain, c’est ce dans quoi la vie s’insère, et ces choses proches sont ce avec quoi la vie individuelle se construit.

François Jullien relève en effet que pour faire un paysage, c’est-à-dire pour articuler le proche et le lointain, il faut « une singularisation faisant émerger un plus individuel », rôle joué par l’intérieur de la pièce et les personnes visibles sur certaines images ; « une variation activant la vitalité », c’est le rôle joué par le montage photographique propre à ces œuvres de Chung-Liang CHANG 張仲良 ; et enfin « du lointain, créant de l’échappée et invitant au dépassement. Ce lointain produit de l’évasement…/…Par là il porte à rêver, songer, désamarre la pensée. » [9].

Bien qu’il n’y ait dans des images que des vues réalisées en France, c’est bien une approche non occidentale de la question du sujet, ou de l’homme, que nous offre Chung-Liang CHANG 張仲良. Réaliser un paysage, même en photographie, cela reste, comme le rappelle François Cheng, « faire le portrait de l’homme ; non plus le portrait d’un personnage isolé, coupé de tout, mais d’un être relié aux mouvements fondamentaux de l’univers. » [10].

Les images de Chung-Liang CHANG 張仲良 qui se déplient comme des éventails sont des tentatives réussies de montrer l’unité fondamentale des mondes, le monde extérieur et le monde de l’intime, dans l’unité déployée du souffle.

C’est encore de la place de l’homme dont il est question dans un grand nombre d’œuvres de Chen-Hao YANG 楊鎮豪. Souvent seules, les personnes qui traversent ses images sont moins données à voir comme des individus singuliers que comme des passeurs entre ciel et terre. L’homme couché devant une vitrine fermée par un rideau de fer est pauvre. Mais ce n’est pas la pauvreté qui est ici soulignée, c’est le fait qu’il rêve et que son rêve est, en quelque sorte, visible pour les autres dans ces nuages qui se reflètent dans la vitre du bâtiment. À moins qu’il s’agisse en fait non d’une vitre mais d’une grille qui ouvre sur le ciel véritable ?

C’est le lien entre l’extrême lointain du ciel, le monde des nuages, et l’homme en tant qu’il est un rêveur, qui est ici mis en scène. Mais la présence humaine dans les images de Chen-Hao YANG 楊鎮豪 a une autre fonction. Elle tient en ceci qu’il cherche à rendre visible la corrélation entre l’homme qui a une forme propre et les éléments.

Or ce qui caractérise les éléments comme la mer, les nuages, les arbres, c’est qu’ils n’ont pas de forme propre. Étant en permanence en train de se transformer, ils manifestent pourtant une constante primordiale plus profonde et plus essentielle que la forme du corps pour chaque être vivant, celle de la cohérence interne qui est le cœur du devenir même et le principe des métamorphoses et « d’où vient que le monde est un procès cohérent qui ne dévie pas », comme le remarque encore François Jullien [11].

Ainsi la femme qui se photographie avec son nounours face à l’océan marque-t-elle ce lien à la métamorphose. L’armature métallique posée devant l’océan comme une scène de théâtre vide marquant l’horizon indique comment la saisie du paysage par la ligne géométrique reste partielle car elle n’empêche ni le mouvement de l’eau ni celui des hommes.

L’homme qui passe sur une planche au-dessus d’un étang sur les eaux duquel se reflète le ciel est sans doute parmi les images de Chen-Hao YANG 楊鎮豪 celle qui met le mieux en scène le mystère que constitue l’existence et la présence active du vide dans la relation que chacun entretient avec l’univers ?

C’est pourquoi, ici, regarder ces images c’est comme écouter la parole de Chuang-tzu lorsqu’il dit : « le corps de l’homme a double vide ; le cœur de l’homme a sa perspective du ciel » ou encore ; « l’homme naît d’une condensation des souffles. » [12].

L’unité des mondes

L’œuvre de Shih-Tsung HUNG 洪世聰 est, relativement à la fonction centrale que joue le paysage dans la pensée et dans l’art chinois, une œuvre d’une richesse exceptionnelle. La variété de ses approches, de ses techniques et de ses thèmes fait de chacune de ses images un message essentiel d’un degré de synthèse vital et puissant.

Il s’est confronté à la question de l’horizon de manière directe en prenant pour motif des jetées de béton rectiligne s’avançant sur la mer et posées sur des dizaines de piliers ronds. Les lignes droites, produits par de la raison humaine par excellence, évoquent un paysage occidental. Pourtant, dans cette attention portée à cette ligne qui s’oppose en tout à la ligne souple qui sépare et relie Yin et Yang, quelque chose de puissant est à l’œuvre, le gris.

En effet, ces images sont enveloppées par une densité de gris qui permet à la fois de distinguer ciel et mer et de les relier comme s’ils constituaient l’enveloppe réelle du visible. Le noir des piliers n’est alors plus qu’un moment de présence maximale dans le mouvement de dissolution des formes qui emporte le visible lorsque le brouillard se lève. Le gris, même sombre et dense comme il est ici, c’est un nom pour nuage, et nuage est le nom de la forme transitoire qui porte en elle la mutation permanente.

Shih-Tsung HUNG 洪世聰 réalise aussi des images étranges qui montrent combien, pour lui, faire de la photographie c’est encore et toujours repérer des signes dans la nature et tracer des signes qui leur font écho.

Lorsque des feuilles de lierre débordent d’un mur, elles désignent de leurs extrémités qui ressemblent à des doigts, des feuilles mortes recroquevillées qui sont comme des caractères d’écriture ou des signes sans destinataires. Les lignes peintes sur le mur rappellent la présence de l’homme, mais surtout nous conduisent à comprendre que ce qui est montré ici ce sont différents types de traits « qui représentent les multiples types d’êtres ou de choses » [13].

Là où son art accède à une vérité profonde relativement au processus créateur même, c’est lorsqu’il rassemble sur une même image une chose et son double. Ce double est à la fois écho, fantôme et ombre et il est impossible de dire si l’un est le modèle de l’autre. Ainsi une feuille semble à la fois avoir délaissé son ombre ou tenté de rejoindre son autre moitié, un fil se déplier et avoir commencé de se libérer de son double, et les deux flotter dans l’espace comme des fantômes dans un univers sans bornes.

Certaines de ses photographies sont plus abstraites encore, selon des critères occidentaux. On ne voit que des traces dont il est impossible de déceler ce qui les a produites, sauf à s’en remettre au titre qui indique en effet que c’est le vent. Lignes de balayages, ces formes transitoires semblent dessinées par les essuie-glaces d’une voiture invisible ou être des traces laissées à même la surface du ciel par des voyageurs interstellaires déjà disparus.

Ce qui emporte l’esprit ici, c’est que « l’exécution, instantanée et rythmique, devient alors une projection à la fois des figures du Réel et du monde intérieur de l’artiste » [14]. Au plus près d’un ciel abstrait, ou sur la plaque de métal d’un souvenir incertain, c’est le cœur de l’homme qui se donne à voir d’une manière qui transcende les registres occidentaux de la peinture, indiquant que l’écriture du ciel dont les signes sont tracés par la main du vent et ceux tracés par la main de l’homme appartiennent à une écriture plus immense, invisible et active, qui les englobe toutes deux.

L’art de Shih-Tsung HUNG 洪世聰 se révèle cependant dans toute son ampleur par exemple dans deux images qui sont ou semblent elles-mêmes formées de plusieurs images. Dans l’une, l’homme et le ciel semblent pris dans une relation tendue et difficile. D’un mur noir, une surface sombre de bitume peut-être, un nez immense émerge et une main affleure à côté comme posée sur le bord d’une ouverture qui, elle, donne sur le ciel. Mais le ciel est en arrière.

Et si l’on accorde un regard potentiel à ce visage qui sort tout droit de la nuit ou du néant, alors il regarde vers nous, laissant le ciel derrière lui. À moins, comme le suggère le titre, que le ciel soit celui de ce nez, donc de cette personne qui regarde vers nous ? Alors tout devient clair. Nous sommes au cœur d’un voyage, un voyage immobile comme sont immobiles les deux bateaux qui s’encastrent dans les fenêtres ouvertes sur le ciel. Un voyage qui est celui de l’esprit qui transite par toutes les formes et qui passe à travers chacun comme passe un rêve ou un songe.

Dans une autre de ses images, le caractère transitoire de l’existence, mais aussi sa beauté, trouvent à s’exprimer à travers une image complexe mettant en scène, comme en une synthèse magistrale, la quasi totalité des modes de présentation relatifs à la question du paysage dans la tradition chinoise. Les différents types de plans, les positions du regard par rapport au monde, le jeu complexe des lignes, celles que crée l’homme, celles que dessinent les montagnes, le jeu des ombres et des reflets, la forme insaisissable des souvenirs et des actions se reflétant dans le mouvement des herbes hautes, les brumes et les points lumineux, tout est concentré dans cette image. Et au centre d’une croix qui marque à l’évidence la croisée des chemins, un homme seul, comme saisi au moment où il semble hésiter sur la voie à suivre.

Avec cette image Shih-Tsung HUNG 洪世聰 rassemble à la fois le comment et le pourquoi par lesquels le paysage et l’homme, éternellement, s’entre-appartiennent, car, comme le disait Shih-t’ao dans son tableau X, « Sans cheveux, ni coiffe, je ne possède non plus de refuge où fuir ce monde. Je deviens l’homme dans le tableau, avec à la main une canne à pêche, au milieu d’eau et de roseaux. Là où, sans limite, Ciel et Terre ne font plus qu’Un » [15].

Notes

[1] (Ed Gallimard, Paris 2014)

[2] (Ed, Actes sud, ENSP, 2011)

[3] (Michel Collot, op cit, p87-89)

[4] (op cit, Ed Mille et une nuits, Paris 2000, p73)

[5] (François Cheng, Vide et plein, Ed. du Seuil, coll. points, Paris 1991, p76-77)

[6] (François Jullien, op. cit., p75-76)

[7] (cité par François Cheng, op. cit., p146

[8] (François Cheng, op. cit., p.53)

[9] (François Jullien, op. cit., p191-192)

[10] (op. cit., p141)

[11] (op. cit., p.64)

[12] (cité par François Cheng, op. cit., p62)

[13] (François Cheng, op. cit., p77)

[14] (François Cheng, op. cit., p77)

[15] (cité par François Cheng, op. cit., p151)