Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Canaux de la parole

Canaux de la parole

Voies lactées du monde chez Georg Christoph Lichtenberg, Alexander Kluge à incandescence

, et

Plus de deux siècles séparent Lichtenberg le mélancolique et

Kluge le phlegmatique. Tous deux scrutent les plis de l’âme l’un par des formes brèves qui tranchent dans la chair des évidences, l’autre par des récits emboîtés qui font résonner l’infini. Tous deux sont des maîtres incontestés de la métaphore, cette reine de la pensée lorsqu’elle se fait texte.

Suivant une suggestion de Goethe, nous allons reprendre, à partir des pages des Sudelbücher, « livres de brouillon », de Georg Christoph Lichtenberg, né en 1742 à Oberramstadt près de Darmstadt, issu d’une longue lignée de pasteurs, mort à Göttingen en 1799, la merveilleuse baguette de coudrier qui permit à ce « petit bossu » de cacher un problème sous chacun des Witze tirés de sa corne d’abondance. S’entrelacèrent alors la réflexion radicale sur le langage et la pensée du monde, de soi, de ça, vers la parole qui creuse trous et ornières herméneutiques, empruntant les canaux latéraux d’audacieux raccourcis heuristiques. Si la langue n’existait que pour gouverner la parole, comme l’a dit Saussure sans que ce soit là son dernier mot, Lichtenberg mènerait au nom du grand conseil encore clandestin de l’humanité mortelle une guerre de partisan du mot d’esprit et de la prise de parole, Witz, Aussprache, Bemerkung. Féru de l’Angleterre, de son scepticisme et empirisme humien, lockien, de l’associationnisme de Hartley, Lichtenberg, physicien et mathématicien, découvreur des figures magnétiques qui portent son nom, se méfiera de tous les travaux portant sur l’origine du langage, combattra la prétention physiognomonique de faire signe assuré de visagéité de l’âme au nom d’une sémiologie pathognomonique. Mais il tentera de penser ensemble Spinoza et Kant, l’idéalisme critique et le panthéisme théologico-politique.

« Toute une voie lactée d’inspirations »

- Illustration 1 : Georg Christoph Lichtenberg

Chez Lichtenberg, les pouvoirs de la parole pourraient jaillir de son célèbre « couteau sans lame, à qui il manque le manche » (Werke III, p. 452) [1] qui ouvre en 1797 un catalogue d’accessoires à vendre aux enchères publiques. Au nom du « Conseil de l’humanité », Rat der Menschheit, il mènerait de cette lame absente une guerre de partisan du mot d’esprit à travers « toute une voie lactée d’inspirations », « eine ganze Milchstraße von Einfällen" (J1 344). Ici se joue une dialectique de l’expérience vécue et de l’imagination créatrice, la métaphore « naïve » des gouttes de lait renversées par l’irruption de la « fantaisie » semant son chaos déterministe, et l’ordre astronomique « calculable » d’étoiles et d’astres, dont les chemins se perdraient toutefois dans l’infini cosmique [2].

À travers son expérimentation radicale du langage, de la langue, du verbe, Lichtenberg ne cesse d’éprouver non loin de Hamann et de Herder en années-lumière, la tension entre le mot bardé de dictionnaires, de listes, de nomenclatures, et la parole dans sa singularité de parole prononcée, Rede, Aussprache : « En quoi la nomenclature tient du maniifeste. » (J2 1714). Il cherche ses repères dans cette dispersion du langage corrélée selon Foucault dans Les mots et les choses avec l’événement archéologique de la disparition du discours. Lichtenberg effleurera sans s’y immerger les quatre sources de la pensée du langage dont Herder s’abreuva : rationaliste, empiriste, mystique, humaniste.

Pour Lichtenberg, le sol se dérobe à la concordance de l’être et du langage, du penser et du parler, de la pensée et de la parole, de l’adéquation de l’intellect et de la chose, désaccordant les vieilles analogies ontologiques. Pourtant, cet impouvoir de la langue ne saurait empêcher que s’inscrivent en nous les figures de pensée, que se dessinent les méandres de contextures, que s’élèvent les objections jusqu’à l’indécidabilité. Selon l’expérience du moment se constituent des stocks d’annotations plutôt scientifiques et de remarques plutôt littéraires, provisoires et révocables :

En portant une rigoureuse attention à ses propres pensées et sensations, et en les exprimant de la manière la plus vigoureusement individualisante, à l’aide de mots choisis avec soin, que l’on note sur-le-champ, on peut obtenir en peu de temps une provision de remarques utiles à bien des égards. […]. (G2 207)

Pressentant une théorie quantique des échelles, Lichtenberg évoque périlleusement dans ses Sudelbücher, la masse de pieux non-sens a-philosophiques de la physico-théologie qu’il déconstruira radicalement non pas en théologien, mais en mathématicien-physicien :

Aux habituelles considérations humaines sur l’être qui a produit le monde, il se mêle de toute évidence une grande quantité de pieuses insanités non-philosophiques. S’exclamer “quel être il faut que ce soit, pour accomplir tout cela ! ”, ne vaut guère mieux que de s’écrier “quelle mine il faut que ce soit, pour qu’on y ait trouvé la lune.” […] à supposer que notre monde eût jamais été fait, il l’a été par un être qui ne se situe pas sur l’échelle humaine, pas plus que la baleine n’appartient à l’espèce des alouettes. (J2 1856)

Toujours menacé par l’abus de lecture, l’usure du sens des mots et l’approximation dans l’expression des pensées, la parole flotte trop souvent autour du corps de pensée. Mais à peine l’incongruité constatée, la parole qui étymologiquement nous est venue de la parabole en figure de langue et mathème interpelle : « Ist das wahr ? / « Est-ce vrai ? » (E276)

Selon Lichtenberg, la pensée trouverait toutefois la force de restituer l’identité perdue entre l’objet ou obstat, Gegenstand, et la représentation d’objet, Gegenstandvorstellung. Seule la parole qui presse avec vigueur, avec rigueur, Ausdrückung plutôt qu’Ausdruck (derechef G2 207) laisse entrevoir la complexité des indivis cognitifs, perçoit tout événement comme individu, au défi d’une pensée purement locale. Combien de motions, d’émotions, sont infimes au point que tous ces mots et paroles ne sont que des noms génériques qui subsument bien des sous-espèces. Loin d’être un vécu originaire, le mot procéderait d’une double généralisation : celle qu’impose le concept, et celle qu’établit l’usage généralisateur qui ne cesse de le nier comme originel. Pour l’acte de parole, le mot est au départ un corps étranger à la chose même, à l’instar du concept pour la cognition. Or, le dictionnaire se révèle être une sédimentation de vie, tandis que l’alphabet produit à travers son ordonnancement des éclairages fulgurants, un nuancier impressionniste de couleurs [3]. À force de penser par soi-même, dira Lichtenberg entre 1789 et 1793, entre la prise de la Bastille et la Terreur, on finira par réinventer la sagesse inscrite dans la langue, celle-là même des proverbes (J1 443).

« Qui est là ? Rien que moi. »

C’est entre cette expérience singulière et la construction du monde que s’ouvrira le champ de la cognition aphoristique, capable d’après Gerhard Neumann « d’abolir en tout lieu de pensée et d’entendement le conflit entre subjectivité et objectivité, situation centrale et périphérique, intuition et calcul, ensemble et détail [4] » En ces temps de crise de l’économie politique du signe, maint chercheur se laissait prendre aux promesses chiliastiques de la physiognomonie, avec sa « ventriloquie transcendante » (F1 665, F1 802). Ses mots deviennent alors des microsystèmes de préjugés à dissoudre, le système individuel de pensée un antisystème qui court « à travers champs, franchit d’un bond les fossés » :

Ce que dit Bacon de la nocivité des systèmes, on pourrait le dire de chaque mot. Bien des mots qui expriment des classes entières, ou tous les degrés d’une échelle entière, sont utilisés comme étant d’un seul degré, comme individus. Cela s’appelle indéfinir derechef les mots. (C 278)

La nature ne créant ni genres ni espèces, mais rien que des individus (A1 17), les degrés de l’être tout comme l’échelle des créatures ne seraient donc pas « dans les choses, mais en nous » (J1 392). La nature que nous observons nous renverrait à nous-mêmes. En effet, si l’animal est seulement sujet pour soi, l’homme est pour soi aussi bien sujet qu’objet (H2 142). De la sorte, il occuperait une méta-position illusoire, imposant des limites à toute objectivation, toute subjectivation pensables : « Qui est là ? Rien que moi. Oh c’est bien assez superflu. » (B1 240)

Chez Lichtenberg s’éveille alors le désir hautement modalisé de caractéristique universelle leibnizienne, dans laquelle l’ordre de la pensée et les parties du discours se recouvriraient, conjurant la possibilité même d’une parole qui ne serait juste, comme l’énonce un manuscrit de Göttingen :

Un homme doué de raison peut dire aussi 2 fois 2 égale 5, énoncer devrait-on dire, mais jamais il ne peut le penser. C’est pourquoi j’ai souhaité bien souvent qu’il puisse y avoir une langue dans laquelle on ne pourrait même pas dire une chose fausse, à tout le moins où toute entorse à la vérité en serait aussi une Grammaticale [5].

Dès lors, les sensations qui se fondent l’une dans l’autre sans être séparées par une frontière, et les mots dans leur inexorable discontinuité, se correspondraient dans une langue qui exprimerait en même temps la parenté des choses. Ces renoncements et ces promesses, ces concordances et ces défaillances dans la périlleuse rencontre du monde et du soi, Lichtenberg fait de leur langue parole. Deux articles sur les synonymes, parus en 1774 dans un périodique westphalien, lui inspirent ce célèbre quadriparti :

versprechen, versagen. »

(D1 552)

Les deux verbes dits « synonymes », sprechen, sagen, parler, dire… se retournent l’un contre l’autre dès lors qu’ils sont arrimés à deux de ces particules – pronoms, morphèmes de dérivation, désinences – dont la « matérialité linguistique » (Bryan K. Klausmeyer) fascinait Lichtenberg. Les préverbes inséparables ent- et ver- conduisent à « entsprechen », correspondre, répondre à…, « entsagen », renoncer à, se dédire de… ; versprechen, promettre à…, versagen, refuser, interdire à… Mais « sich versprechen », c’est aussi avoir la langue qui fourche, « versagen », c’est aussi faillir, ce sont les freins qui lâchent. Des relations se trouvent contiguës sans parenté, insufflent contresens contre sens, le même préverbe modifiant, voir renversant le sens selon qu’il s’associe à ces synonymes apparents, la parole et le dit, le frayage et l’obturation, en une sorte d’antithèse, d’antisémie des mots originels. Ainsi Freud lira-t-il Karl Abel en 1910 dans son Gegensinn der Urworte, relevant le « double sens antithétique » des plus anciennes racines, non sans l’associer lui aussi aux langues qui fourchent : « Il est naturel de supposer que le sens originaire opposé des mots représente le mécanisme préformé dont se sert, au bénéfice de maintes tendances, le lapsus [das Versprechen] qui consiste à dire le contraire de ce que l’on voulait. » (Note terminale de Freud, dans la belle traduction de 1933 par Marie Bonaparte et madame E. Marty).

- Illustration 2 : Horst Janssen, « Splatts of Life Signs of Death »

- « Éclaboussures de vie, signes de mort » (Collection Scharf-Gerstenberg)

Dès lors se révèlent les significations différentielles inhérentes aux « particules », mettant en question toute notion de correspondance ou de cohérence linguistique [6]. Parmi elles, le préverbe ent- insiste longuement chez Lichtenberg dans ses cahiers C à E, comme s’il en connaissait la complexité, la profondeur historiques, pour s’estomper après la parution en 1781 de la Critique de la raison pure, véritable tournant épistémologique pour lui. Mais auparavant, il l’aura recherché jusque chez le grand historien de la langue Adelung son contemporain, dont se nourrira Hölderlin, et mis en acte non pas les lapsus, mais la démesure des fous qui disent répondre pour renoncer, renoncer pour répondre, « entsprechen », « versagen », avec tout le pathos du Sturm und Drang sur le mode satirique. En manque d’une bibliothèque, ces pensionnaires d’un asile d’aliénés présentent une pétition :

« Mylords,

Nous soussignés, avec l’assistance et sur le conseil des bardes, ou druides, qui se trouvent parmi nous, nous avons cru répondre à nos intentions si nous avions une bibliothèque répondant, ou renonçant, à nos têtes. […] Aux gens raisonnables le ciel inflige la folie, aux fous les courtes visites, Visiten, d’une raison devenue infidèle. Quoi ! Quoi ! Quoi ! » (E 245)

Quant au verbe enthalten, entre contenance et abstinence il se contredit : « das Buch enthält viel Gutes, sich enthalten. » – « ce livre contient beaucoup de bonnes choses, se contenir [s’abstenir] » – de céder à la colère, à la panique (F1 42) ? La relation mathématique entre les éléments contigus exprimerait quant à elle leur affinité. Et si une langue exprimait en même temps la parenté des choses par la composition de ses termes, s’éclairant mutuellement par contiguïté (A1 59), le monde pourrait individualiser la parole, non sans ironie et satire, par des composés dûment motivés, auxquels ne correspondent guère de mots français composés : « Seelsorger statt Prediger, Dummkopf statt Stutzer, Wassertrinker statt Anakreontischer Dichter » – « Pasteur des âmes au lieu de prédicateur, âne bâté au lieu de gandin, hydrophage au lieu de poète anacréontique. » Tant il fut impossible à Lichtenberg de « ne pas perturber les mots dans la jouissance de leurs significations. » (C1 158). Ce qui s’oblitère dans la quotidienneté se réactive et se fraie un nouvel espace de jeu, le branle des métaphores ? « Quand on se sert d’un vieux mot, il suit souvent le canal d’après l’entente que l’ABC en a creusée, une métaphore en perce un nouveau et fait souvent disruption. (Utilité des métaphores.) » (F 116) La métaphore serait ainsi le lieu où « les réserves critiques à l’égard du langage et les principes créateurs inhérents au langage se reversent les uns dans les autres. » (Martin Stingelin)

« Praeter nos »

À ce point s’opère un renversement de perspective, la réversion du téléscope en microscope, la double révolution copernicienne d’un Kant ramené vers le soi, vers le sol : « Quant aux cadrans solaires, l’ombre y est à l’arrêt et les horloges tournent. » Telle est la sentence de J2 1572, exemplaire de remarques paradoxales aux implications et complications insoupçonnées, judicieusement complétée en 1797 par cet article d’un catalogue imaginal de vente aux enchères : « Un cadran solaire à visser sur une voiture de voyage ». Contrintuitive, la notation intègre dans une phrase en quelque sorte ptoléméenne la révolution copernicienne qui avait sapé « l’analogie entre l’“heure” artificielle mesurée par l’aiguille mobile d’une montre arrêtée et le temps naturel résultant du mouvement circulaire de l’aiguille-soleil autour de l’“horloge” terre [7]. »

Chose impensable pour un Herder, Lichtenberg envisagera de dissocier la pensée de Kant et sa langue, comme en L1 583 : « De la philosophie kantienne sans sa langue, et c’est le vrai chemin. » Il n’aura cessé de détourner les pouvoirs de la parole kantienne, surtout lorsque celui-ci entreprend de démontrer dans la Critique de la raison pure l’existence d’objets hors de nous en vertu de la simple existence de notre expérience intérieure, nécessairement fondée sur cette extranéité. Mais pour Lichtenberg, cet hors de nous du clivage intérieur / extérieur (L2 811) résulte d’une métamorphose qui substituerait extra nos au praeter nos de ces êtres, ni intérieurs ni extérieurs, qui existent pour nous (J1 643), intimement entrelacés, innigst verwebt (J2 1537), de par leur forme schématique, avec la nature de notre faculté sensible de connaître, alors qu’il n’y a « pas de pont qui conduise de nos représentations aux causes » (L2 811) et « par-delà nos pensées mène aux objets » (L2 805). C’est bien la préposition-adverbe, praeter, dont Émile Benveniste élucida le prae-, la continuité de l’objet sans distinction d’objets, la subjectivité extrême d’une relation interne avec le processus verbal à valeur paroxystique, indiquant le mouvement vers la partie antérieure d’un continu [8]. Ainsi praeter signifierait un étant autre que nous, ce qui diffère de nous en nous, ne dépendant pas de nous, l’occupant d’un lieu différent du nôtre dans l’espace [9]. Tel est le schibboleth qui permet à Lichtenberg, en un doute méthodique tournant au désespoir, de Zweifel en Verzweiflung (K2 64), de se frayer un chemin dans le labyrinthe de Kant sans pour autant parler le kantien, d’endurer la finitude sans faire appel à nul inconditionné : « Plaise à dieu que cela ne me rende pas fou un jour. » (K2 45)

Quand les vieux mots naviguent en suivant les canaux creusés par l’abécédaire de l’entendement, la métaphore vive en creuse de nouveaux qui s’auto-engendrent en vaisseau, artère, chenal de pensée et de parole s’ouvrant en tranchée, droit devant (F1 116) : « Ah si je pouvais percer des canaux dans ma tête pour stimuler le commerce intérieur de ma réserve de pensées. Mais elles gisent là par centaines, inutiles les unes aux autres ! » (K2 30)

C’est depuis l’éclair de la singularité que Lichtenberg poursuit à sa façon la parole kantienne comme adresse du monde au sujet dans l’épreuve de sa lisibilité, toute expérimentation se transformant en communication d’affinités transcendantales, comme le dit précautionneusement la notation tardive en pur subjonctif, Konjunktiv lichtenbergien, de J2 2147 : « Que je voie un corps et qu’il s’adresse à ma substance, et cela à assez bonne distance quand le soleil est sur l’horizon, c’est là affinité accrue. Mon ressentir adresse la parole à la sphère jusque dans l’obscurité. » C’est comme si apparaissait la nécessité transcendantale d’une oreille en phase avec la parole d’ébranlement du paradigme acoustique naissant autour de 1800 : « Noch mehr Sachen so wie Chladni, oder auf ähnliche Weise » / « Plus de choses encore comme chez Chladni, ou quelque chose de semblable » (J1 866), par des chemins scientifiques non frayés : « Chladni bei den Tönen » – Chladni au chevet des sons. Lichtenberg admire ses figures acoustiques, au demeurant inspirées de ses figures magnétiques, à la recherche, après sa rencontre avec lui, de quelle acoustique transcendantale du bouleversement, « Erschütterung » à Göttingen en 1793, au moment même de l’exécution de Louis XVI (J2 2051) ?

- Illustration 3 : William Hogarth, « Le matin »

De « petits mots », Wörtgen, peuvent acheminer ces affinités élues vers la parole, notamment le grain de pollen lexical heim, rendu célèbre par le travail de Freud sur l’Unheimliches dans « L’homme au sable » de Hoffmann et autres textes et rêves, le mot même de la traduction. « Ein Wörtgen heimsagen », écrit Lichtenberg en E1 272, traduirait l’anglais to bring a word at home. Hanter le mot, c’est parvenir à le loger malgré l’inquiétance, « heimsuchen », sans se considérer comme élu pour autant, c’est le pouvoir de palpation cardiaque, la parole de l’aveu toute honte bue qui se dit d’un quasi-néologisme (E1 275) : « Hanter les lieux, est-ce vraiment synonyme de châtiment, ou d’examen du cœur ? Il nous faut user davantage du petit mot chez, il est très fort : loger le parler chez soi, c’est l’âme, la conviction la plus haute, avec la pudeur de l’aveu qu’on en fait. » Les discours bien ordonnés proférés par des trompeurs agenouillés insultent la chute qui ne doit se produire que lorsque tombe la parole elle-même : « Si mon propre sentiment ne me trompe, on ne s’agenouille pas facilement devant un homme, et pas avant que la parole ne se mette à tomber. » (H2 66) L’image de l’agenouillement en dernier ressort, à la dernière extrémité de la parole, marque l’arrêt sur langage, l’« instant d’abîme du mot » (Georges Didi-Huberman).

Quand se profère la divination, l’augure physiognomonique, Weissagen, opère un auto-estrangement en quelque sorte feuerbachien : « Ceci n’est pas une voix humaine, mais une musique instrumentale (– transcendantale). » (J1 479) Au contraire, associés à la pointe sèche de Hogarth, les gestes du grand acteur Garrick qui passionnait Lichtenberg à Londres, les mots de Shakespeare rendent intelligible pour des humains de toutes conditions la connaissance intuitive de l’humain. Le texte de Lichtenberg, à l’orée de la crise médiale dont l’emblème est l’année 1800, crise de la perspective, du signe, des sens, expérimente sur les gravures de Chodowiecki et Hogarth le jeu intralinguistique entre lettre, son et image, fait pouvoir de son incapacité à évoquer les sons. Telle est l’exigence de cette poiétique qui ausculte, behorcht, la feuille gravée de Hogarth dont elle tente d’instituer la parole : « Ce que l’artiste a dessiné là, il faudrait à présent le dire comme Lui l’eût peut-être dit, s’il avait su conduire sa plume comme il a conduit sa pointe sèche ». Hogarth, dont Lichtenberg disait : « Pour moi en tout cas, ce n’est pas tant ce qu’il y a d’impossible à méconnaître dans l’humour et l’humeur de l’artiste qui depuis des années m’a captivé dans ses œuvres, que ce qu’il y a de facilement méconnaissable et de réellement méconnu. Qui veut chercher ne cesse de trouver [10]. » (Werke III, p. 682)

Non loin de Rousseau et de Herder, le ton, l’accent qui sont l’âme de la parole ruissellent de l’Ausdrückung, l’expression-extraction plutôt que l’Ausdruck, la simple expression (G2 207). La quête d’une langue précise, plastique, adhérant à la pensée, idéalement mathématique, derrière laquelle se profile derechef la caractéristique universelle de Leibnitz, se gardera pourtant de l’ « exactitude barbare » que la notation F1 273 met en regard d’une geignarde humilité : « Die barbarische Gnauigkeit ; winzelnde Demut. »

La parole a le pouvoir de tendre l’oreille à la « voix non-falsifiée de notre expérience », de noter d’emblée la première impression qu’une chose fait sur nous et de l’amener à la parole, « zu Wort bringen » (E1 454) ; elle est ce roseau porte-voix qui conduit votre parole à qui doit l’entendre, « on aurait beau parler aussi bas que possible » (J1 714). La puissance de la parole se concentre dès lors dans l’escarpement modal d’un Wollen et d’un Sollen :

Comparaison entre un prédicateur et un serrurier.

Le premier dit : tu ne dois pas vouloir voler ; et le second : tu ne dois pas pouvoir voler. (K2 219)

- Illustration 4 : « aude quod times time quod audes » / « ose ce que tu redoutes redoute ce que tu oses »

« Est-ce là non-sens ? »

L’expérimentation de la parole ouvre le lieu d’une puissance suggestive des vocables et de ces tournures de langage qui donnent son grain à la langue. Désarrimée de la chose qu’elle pensa un jour définir, la parole gagne en puissance insoupçonnée de vues ce que la langue a perdu en adéquation avec la pensée et le monde. Pour Lichtenberg, il serait plus douloureux de n’avoir pu exprimer en paroles « mille petits sentiments et mille petites pensées » qui formeraient le véritable soutènement de la philosophie humaine, que d’avoir manqué le kairós de ses propres découvertes, proclamées par d’autres humains, moins enclins au scepticisme, à la mélancolie, à l’hypocondrie que lui. L’observateur proto-luhmannien, le contemplateur cède alors le pas au Bemerker qui relate sa remarque, tel l’Andreas Hartknopf de Karl Philipp Moritz au bord du puits, lors de son « premier éveil dans son lieu de naissance [11] » (H2 141). La remarque, c’est l’observation dotée de Witz, la présence d’esprit de la parole dans la langue, du mot dans la parole, de la langue dans la pensée, de la doxa dans l’epistemé, du rythme dans la nature. Non loin du Merkmal, de la marque caractéristique dont le Vocabulaire des philosophies européennes de Barbara Cassin retrace l’histoire, avant sa thématisation par Gottlob Frege, la remarque est un éclair de pensée – celle qui fait date dans l’histoire de la déconstruction du sujet :

« Nous prenons conscience de certaines représentations qui ne dépendent pas de nous ; d’autres pensent que nous-mêmes au moins dépendons de nous ; où est la frontière ? Nous connaissons seulement l’existence de nos sensations, représentations et pensées. Ça pense, devrait-on dire, comme on dit : ça fulgure. Dire cogito, c’est déjà trop, dès lors qu’on le traduit par Je pense. Postuler le je est un besoin pratique. » (K2 76, cf. aussi L2 806)

Sous le signe d’un es, d’un « ça », d’un « c’ », qu’il se garde de substantiver comme le feront le Livre du ça de Georg Groddeck ou « Le moi et le ça » de Freud, en exacte contemporanéité (1923), Lichtenberg est en 1793 le contemporain de Par-delà bien et mal en 1887 de Nietzsche, qui réplique en son § 17 de la première section du livre sans avoir à le nommer : « Ça pense : mais que ce “ça” soit justement ce vieux, célèbre “moi”, ce n’est pour le moins qu’une supposition, une affirmation, et surtout pas une “certitude immédiate” [12] ». Mais Kant même ne soulignait-il pas que « Je pense » n’était nullement un contenu de conscience, mais une simple représentation vide en soi de contenu : « Par ce Je, ou Il, ou Elle (ça, la chose) qui pense, il n’est pour lors représenté rien d’autre qu’un sujet transcendantal des pensées = x […] ». Comme le montre P. Oyarzún, c’est ici le lieu de la plus grande proximité mais aussi de l’éloignement maximal entre Kant et Lichtenberg (K 46) : pour Kant, le change des « pronoms » Ich, Er, Es, X signifie certes la vacuité du sujet transcendantal, mais aussi son caractère crucial. Pour Lichtenberg, si dire, avec Descartes, cogito, traduit par « ich denke », c’est déjà trop dire, puisque retrouvant une origine perdue nous ne pourrions que dire : ça pense, ce pense, il pense, « il y a de la pensée » comme il y a de l’orage, comme il pleut ; c’est la prééminence du « je » comme sujet, comme res cogitans qui se délite. Par-delà le caractère transpersonnel des pensées elles-mêmes, leur chose change de nature, se métamorphose en éclair de pensée, de chaleur, en coup de foudre – « Witzblitz ». En 1921, Paul Valéry traduira « Es blitzt », « Es denkt », lors d’une expérience lichtenbergienne de pensée [13] :

On disait il y a dix mille ans : Dieu-le-ciel pleut, tonne, etc. Puis, le Ciel, Dieu se sont déguisés en pronom Il.

Peut-être (si les langues avaient gardé quelque pouvoir de transformation) dirait-on demain : Il pense, Il veut au lieu de JE – et ces verbes deviendraient impersonnels et les mots : Esprit, volonté, âme etc. iraient joindre Dyaus et Cœlum.

Je pense, J’agis. Ces expressions deviendront peut-être des curiosités.

Loin de l’ériger en catégorie positive, la substantivation d’Es sert à prévenir une substantialisation fallacieuse du concept d’âme. Avec Johann Georg Hamann, le « mage nordique » et Karl Philipp Moritz, Lichtenberg rayonnerait dans la constellation où s’agrègent les ultimes Lumières et le premier romantisme [14]. Hamann, lequel faisait remarquer dès 1776 dans sa réplique à une recension de ses écrits par l’Aufklärer berlinois Nicolai que dans les langues orientales, la première et seconde personne s’enracinaient dans la troisième, alors que nos langues occidentales déduisaient de la première les deux autres. Dans la lumière du soleil, ce « brin grammatical de poussière » révélerait dès lors « une logique et une morale également inversées », la plupart des contemporains entendant toujours « par leur Il, Elle, Ce – Er, Sie, Es – leur propre Je generis omnis, et s’agissant d’un Je nullius generis se trouvent fort embarrassés pour trouver le Il, Elle ou Ce. » Plus radicalement encore, Novalis écrira vers 1799/1800, non loin du paratonnerre de Lichtenberg : « Tout ce qu’on peut penser pense soi-même – est un problème de pensée – mystère – réfléchit les pensées. Conducteurs et isolateurs de pensées [15]. »

Sous le signe de l’orage, cet introducteur du paratonnerre à Göttingen cumulait dès 1770 quarante-neuf vocables conducteurs de perceptions singulières qui se font parole en « une espèce de pictogrammes pour l’oreille », eine Art Bilderschrift für das Ohr :

« Es donnert, heult, brüllt, zischt, pfeift, braust, saust, summet, brummet, rumpelt, quäkt, ächzt, singt, rappelt, prasselt, knallt, rasselt, knistert, klappert, knurret, poltert, winselt, wimmert, rauscht, murmelt, kracht, gluckset […] »

« Ça tonne, hurle, mugit, chuinte, siffle, gronde, vrombit, fredonne, bourdonne, roule, croasse, ahane, chante, craquète, crépite, claque, cliquète, pétille, caquète, grogne, tapage, gémit, geint, bruisse, marmonne, craque, glousse […] » (A 134)

Les mots de Lichtenberg résonneront longuement, jusque dans le cercle de Vienne – à l’exemple de cette notation :

« Je, me. Je me ressens – sont deux objets. Notre fausse philosophie est incorporée au langage tout entier ; nous ne pouvons pour ainsi dire pas raisonner sans raisonner faussement. On ne considère pas que parler, peu importe de quoi, est une philosophie. Chacun de ceux qui parlent l’allemand est un philosophe populaire, et notre philosophie universitaire consiste en des restrictions de celle-là. Toute notre philosophie est rectification de l’usage de la langue, donc rectification d’une philosophie, à savoir de la plus parfaitement commune. Seulement, la philosophie commune a l’avantage de posséder des déclinaisons et des conjugaisons. Nous enseignons donc toujours la vraie philosophie avec le langage de la fausse. Rien ne sert d’expliquer des mots, car je suis encore loin de changer les pronoms et leur déclinaison par des explications de mots [16]. » (H2 146)

- Illustration 5 : Figure de Lichtenberg, par Lichtenberg

« Rendre possible l’impossible, je vole à contre-courant des saisons » (Kza Han) – ainsi parlerait le trait d’esprit grammatical, l’éclair noétique auquel répond l’éclair météorique. Wittgenstein méditera ce H 146 : « Pourquoi les problèmes grammaticaux, disait-il, sont-ils si ardus et apparemment inextirpables – parce qu’ils sont connectés aux plus anciennes habitudes de pensée, c.-à-d. aux plus anciennes images gravées dans notre langue même. Lichtenberg ». Comme celui-ci, il appréhendait le langage comme cadre auquel le connaître ne peut échapper, « le roc contre lequel ma pelle se recourbe. » Le Witz grammatical révèle, déjoue le réseau de relations et d’analogies qui comprend nos pensées, « les rendant par là-même profondes et labyrinthiques [17] ». En 1939, Wittgenstein s’interrogeait : « Ein deutscher Philosoph hat einmal von dem Messer ohne Griff, dessen Schneide verlorengegangen ist, gesprochen. Sollen wir sagen, dies sei Unsinn ? » / « Un philosophe allemand a parlé un jour du couteau sans manche dont la lame s’est perdue. Devons-nous dire que c’est là non-sens ? » Qu’évoque Lichtenberg ? L’auteur d’un catalogue publié quelques jours après la mort d’un collectionneur « insensé », unsinnig, écrit Lichtenberg dans une lettre, se serait sans doute imaginé à tort « que les couteaux sont faits d’un manche et d’une lame, comme l’homme d’un corps et d’une âme [18] ». Plus tard, un couteau ressurgira, déchirant le visage il ressoudera corps et âme d’une entaille :

Ich verführte ihn erst und dann zerschnitt ich ihm das Gesicht, so ist die Kerbe auf beiden Stücken des Kerbholzes, und Leib und Seele können sich leichter zusammenfinden.

Je le séduisis tout d’abord et lui découpai le visage, de sorte que l’entaille se trouve des deux côtés du bois, et corps et âme peuvent se retrouver plus aisément.

J1 389.

Dans l’une et l’autre notation, Lichtenberg entaille la correspondance immédiate en vertu de laquelle l’âme se construisait son corps dans la physiognomonie d’un Lavater, de l’être intime à l’ossature, au visage – un saut périlleux de la surface du corps au for intérieur de l’âme, auquel Lichtenberg se refusa.

Kerbholz, c’était jusqu’au XVIIIe siècle la pièce de bois sur laquelle on inscrivait et décomptait par entailles les livraisons de marchandises, les rendements au travail et les dettes, on la coupait en deux dans le sens de la longueur pour permettre un contrôle réciproque. Pour Lichtenberg, il y a certes lisibilité de tout en tout, mais non pas pour l’humain, dont le squelette est médiatisé par la chair, la couche graisseuse. La séduction d’une âme-monde, la violente entaille du bois-visage inspireraient alors par Einfall, incursion éclair, la double médiation d’une « ardoise magique » hautement complexe, avec comptabilité à double entrée tels les Sudelbücher mêmes, aux parallaxes infinies entre âme et corps, nouveau symbolôn semblable à cette poterie brisée en deux, dont le partage et la présentation réciproque témoignait jadis des retrouvailles entre amis. Il reste l’expression « etwas auf dem Kerbholz haben », avoir une mauvaise action sur la conscience –corps et âme en incommensurable dette réciproque ?

Mais pour l’heure, le couteau entame son catalogue : « Ein Messer ohne Klinge, dem der Stiel fehlt » – inversant manche et lame, substituant aux termes spécifiques de Lichtenberg, « Stiel », « Klinge », le « Griff » qui est prise multiple et la « Schneide » qui est le taillant. Wittgenstein, qui retrouve par sa question au « conjonctif » sur Unsinn le unsinnig qui qualifie chez Lichtenberg le défunt collectionneur anglais, dénué de sens dans tous les sens du terme, ce nonsense que Lichtenberg a tant conjuré. Il préserve cette insertion, « petite plante qui n’apparaît ici que lamentablement desséchée », puisque rabougrie par sa « traduction » putative en allemand… La question de Wittgenstein rejoint la remarque de Lichtenberg, elle observe et invente d’un seul trait la lame toujours absente, le manche toujours manquant et d’autant plus effectif. Au fil de la langue, le Witz invente à chaque fois la « critique du langage comme critique de l’ontologie », lorsqu’une « chose qui n’existe pas peut être appelée à disparaître [19] ». Stylet de Hogarth le graveur, dans la réversion de la parole et de l’image en une physiopathie du visage, une physiognomonie du style, la seule pensable pour Lichtenberg.

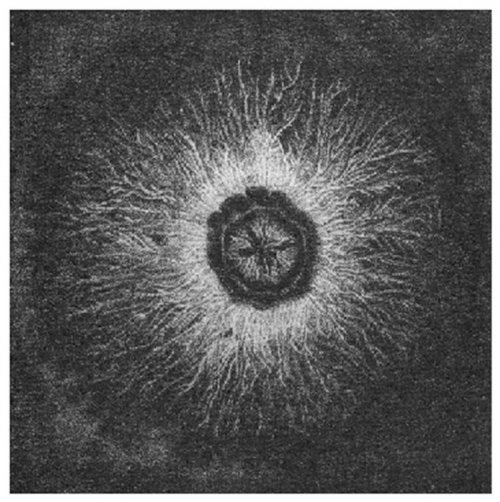

- Illustration 6 : Figure de Lichtenberg, tracée par la foudre

« La foudre conduit toute chose… »

Wittgenstein lui rendit un jour cet hommage : « Le Witz de Lichtenberg est la flamme qui ne brûle que sur une pure chandelle [20] ». La bougie omniprésente chez Alexander Kluge, laquelle contiendrait dans sa douce flamme toute l’energeia des météores, la violence de leur parole intime ? C’est à une fulguration lichtenbergienne qu’Alexander Kluge et Oskar Negt exposent le 1er avril 1996 lors d’un entretien télévisé les fg 64 alpha et le fg 43 d’Héraclite, en oméga de ce chaosmos deleuzien « qui pour chacun possède son inquiétance » (Kluge) : « Das Seiende im Ganzen aber steuert der Blitz », le fg 64 que Jean Bollack et Heinz Wismann traduisent ainsi : « Les choses qui sont là, la foudre les conduit toutes [21]. » – Ça, Es, pense alors en intention, intension la foudre qui « gouverne toute chose au travers de toutes », conduisant chacune « à l’anéantissement qui les fait être » (Bollack / Wismann). Au générique de début de l’émission, un éclair « d’un blanc strident » zèbre le fond du fragment 64 en incrustation [22]. Au générique de fin, ce fg 64 ignifie le fg 43, projeté ligne à ligne en allemand et en grec : « (Die) Vermessenheit ist Not, / zu löschen eher / denn (die) Feuersbrunst » : Hybris, démesure dont Bollack et Wismann dé-mesurent la violence, (Boll. p. 159), « qu’il faut éteindre plus encore que l’incendie ». À la fin, la fulguration va fendre l’embrasement même sur l’écran klugien, avec images de guerre – emplacements d’artillerie, impacts de projectiles, pont – prises dans une boule rouge géante (« soleil, feu »), celle-là même qui incendia le temple de Diane, anéantit tous les textes d’Héraclite.

Autant de fulgurances qui traversent Lichtenberg de métaphores envers terre : « Au reste, je n’ai jamais trouvé honteux de fulgurer par l’étincelle de pensée, ou de tonner avec le numerus avant de faire parler la foudre de Barbara et Celarent » proclame-t-il en E1 189 – où numerus indique le rapport harmonieux entre les membres de phrase et le mètre poétique, Barbara et Celarent dénomment en chiffrage scolastique des syllogismes catégoriques. Fasciné par les criminels, la peine de mort et ses appareils à l’ère de la guillotine, n’est-ce pas une telle machine hybride qui se fait métaphore de la métaphore de l’être au monde chez Lichtenberg, court-circuit mortel du « Witz », ce gibet fulgurant d’humour noir : « Galgen mit einem Blitzableiter » / « Gibet avec paratonnerre » (L1 550) ? Alors même que les mots « drainent en nous presque toute la vie », la parole serait bien celle de l’être voué à la mort, « la volonté, s’ajoutant au discours, de ne pas s’en tenir à l’énoncé, d’obliger à sentir le glacé du vent, à être nu [23]. » Lichtenberg ne partage certes pas la dureté kantienne envers le criminel, dont la Métaphysique des mœurs exigeait au § 49 de la « Doctrine du droit » l’exécution préalable à toute dissolution et dispersion éventuelle de quelque société civile insulaire – une sentence qui marqua l’œuvre d’Oskar Negt et d’Alexander Kluge. Lichtenberg va se tenir à l’extrême bord du criminel, praeter, tout au long d’ « Un mot sur l’âge de la guillotine » de 1794 (Werke III, p. 488-491), imaginant le temps infini que prendrait cette décapitation qui n’a plus rien en commun avec l’antique décollement par l’épée ou le sabre – praeter le délinquant, lorsqu’il s’adresse à soi-même, à nous, en F1 1205 : « Si tu lis l’histoire d’un grand criminel, remercie toujours, avant de le damner, le ciel qui dans sa bonté ne t’a pas placé, toi et ton honnête visage, au point de départ d’un tel enchaînement de circonstances. »

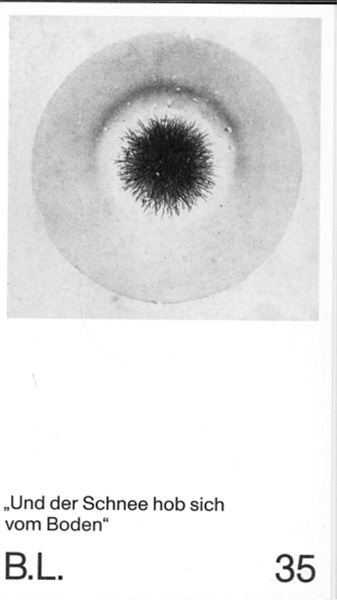

Un brasier illumine Kluge lorsqu’il découvre les sonnets singuliers « lyriques en même temps que radicalement modernes », du poète américain Ben Lerner, The Lichtenberg Figures, qui répondent, entsprechen, autant qu’ils renoncent, entsagen, aux figures que Lichtenberg découvrit un jour de 1777, et qu’il illustra dans « Une manière nouvelle d’explorer la nature et le mouvement de la matière électrique » (Werke III, p. 24 sq.). Cet essai présente le grand électrophore qu’il fit construire cette année-là, aux étincelles semblables à de petits éclairs, provoquant chocs et secousses dans la main puis le corps tout entier, puisqu’on aurait affaire non pas à une matière, Materie, dont la vitesse serait comparable à celle de l’éclair, « mais à l’éclair lui-même ». S’inscrivent alors dans la poussière de résine « d’innombrables étoiles, des voies lactées entières », des rameaux « assez semblables à ceux que produit le froid sur les vitres des fenêtres », de plus singulières configurations encore (Werke III, p. 27). « Vos étoiles », écrivait à Lichtenberg Jean André Deluc, singulier géologue et météorologue suisse, ami personnel de Rousseau, « brilleront un jour jusque dans la nuit de l’électricité. » Dans un entretien avec Jan Drees, Kluge les décrypte : « Un éclair par exemple peut tracer sur la peau, mais aussi dans la terre etc., des figures, presque des grilles de cristal, Kristallgitter. Et c’est ce qui a fasciné Lichtenberg, et qui fascine à présent Ben Lerner [24] ». Et se déploie en 2018 dans Neige sur Venise. Le conteneur Kluge-Lerner, performance-livre avec ses poèmes et histoires bilingues, ses images de Gerhard Richter, de R.H. Quaytman, de Thomas Demand, ses figures de Lichtenberg bifurcantes, gravées sur le buste d’une victime de la foudre, sur un gazon après la foudre, non loin des métropoles de la planète Bleue marquées comme après la foudre par une lumière diffuse, toute la Terre devenue en quelque sorte figure de Lichtenberg. Huit sonnets, « Figures de Lichtenberg » de Ben Lerner, sont suivis de sept « Lichtenbergfiguren » d’Adolf Traugott von Gersdorf (1744-1807), auteur de plusieurs publications sur « l’électricité atmosphérique », naturaliste bien connu de Lichtenberg – et quatorze histoires d’Alexander Kluge en réponse, ouvrent le livre. « La Quatrième île. Lichtenberg et l’électricité » le referme, à l’instar des fragments 69 et 43 d’Héraclite – « […] Un cerveau, coupé par le temps ou la foudre. », « Ein Hirn, von Zeit oder Blitzschlag geschnitten. » – « A brain left lace from age or lightning », ainsi résonne l’avant-dernier vers du premier sonnet de Ben Lerner (p. 24 sq.)

- Illustration 7 : Page de Schnee über Venedig, « Lichtenbergsche Figur », par Adolf Traugott von Gersdorf, citation de Ben Lerner

Rêvant de sa mère comme toutes les nuits, Lichtenberg se remémore la parole qu’elle lui avait donnée, de traverser ensemble le canal dans un pont volant (RA 94, II 666). En latence, absorbe-t-il la lactance de cette espèce de coquillages décrite par Cuvier dans le Bulletin des Sciences, évoquée en L1 673, dont le canal intestinal traverse le cœur en physiologie connectée à la voie lactée ? En C1 303, Lichtenberg renversait la macro-vision des tubes astronomiques scrutant les trajectoires incurvées des corps célestes en une micro-vision de l’édifice terrestre, qu’un être hautement pensable pourrait percevoir sous la forme d’un tas de sable incandescent dont la voie lactée ne serait qu’une minuscule part organique. De la voie lactée aux canaux, il opère le tournant de souffle grâce auquel Kéro, le légendaire moine de Saint-Gall, aurait traduit au VIIIe siècle le latin spiritualis en vieux alémanique : atemlich (F1 27).

- Illustration 8 : « Rien que des bifurcations de figures de Lichtenberg »

– Nous remercions vivement Alexander Kluge de nous avoir autorisés à traduire et publier son texte « Sichtbar Machen durch Elektrizität » (dans Schnee über Venedig. Der Kluge-Lerner-Container, Spector Books, 2018). Les illustrations 6, 7, 8 sont également extraites de cet ouvrage (pp. 348, 35, 349). L’illustration 1 répond à « Caractère d’une personne connue de moi » / « Charakter einer mir bekannten Person », notation B 81, (image publiée par la Lichtenberg-Gesellschaft). L’illustration 4 est le frontispice du cahier « Kéras Amalteías », la « Corne d’abondance » (1765-1772) de Lichtenberg, Schriften und Briefe II, Frankfurt-am-Main : Zweitausendeins, p. 39-88.

Notes

[1] Nous citons Lichtenberg d’après : Schriften und Briefe, éditeur scientifique Wolfgang Promies, Frankfurt am Main : Zweitausendeins, 1994. Les Sudelbücher (Carnets de brouillon) en constituent les deux premiers volumes, accompagnés du volume de commentaires de Wolfgang Promies. Le premier volume contient les notations parues préalablement, qui excluaient la plupart des remarques à caractère scientifique, éditées dans le t. 2, avec plusieurs cahiers perdus et reconstitués par Wolfgang Promies. Ces « griffonnages » seront signalés par la lettre d’ordre de leur cahier, de A à L, le numéro du volume et leur numéro d’ordre. Sauf indication contraire, les notations de Lichtenberg sont traduites par nos soins.

[2] Gerhard Neumann, Ideenparadiese. Untersuchungen zur Aphoristik von Lichtenberg, Novalis, F. Schlegel und Goethe, München : Fink, 1976, p. 121 sq.

[3] Heinz Gockel, Individualisiertes Sprechen. Lichtenbergs Bemerkungen im Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Sprachkritik, Berlin/New York : de Gruyter, 1973, p. 156, p. 26 sq. ; Klaus Siebenhaar, Lichtenbergs Schaubühne : Imaginarium und Kleines Welttheater, Opladen : Westdeutscher Verlag, 1994, p. 61.

[4] Gerhard Neumann, op. cit., p. 117. Le caractère aphoristique des notations de Lichtenberg est très contesté. Nous l’entendons ici au sens de Gerhard Neumann.

[5] Cité par Rolf Wintermeyer, « Selbsterfahrung und Sprachdenken bei Lichtenberg », in : Lectures d’une œuvre : Les aphorismes de Lichtenberg, sous la direction de Jean Mondot, Éditions du Temps, 2001, p. 130-171, ici p. 152.

[6] Bryan K. Klausmeyer, Signs of Life. Form, Life, and the Materiality of Writing around 1800 (Georg Christoph Lichtenberg – Jean Paul – Goethe), thèse de doctorat, Baltimore (Maryland) 2016, p. 49.

[7] Gerhard Neumann, op. cit., p. 117.

[8] Émile Benveniste, « Le système sublogique des prépositions en latin », in Problèmes de linguistique générale, I, Paris : Gallimard, 1966, p. 132-139.

[9] Cf. Pablo Oyarzún R, « External Things, the Subject, and Language : Lichtenberg and Kant », The New Centennial Review, Vol. 17, No. 2, « Subjectivities », 2017, p. 43-62, ici pp. 46, 45, 49. Sur les rapports de Lichtenberg et de Kant, cf. également : Ralf Kauther, “ Lichtenberg und Kant ”, in Lichtenberg-Jahrbuch 1992, p. 56-77 ;Monika Schmitz-Emans, “ Von der Weltlektüre zur Autorschaft. Die Schrift der Dinge bei Lichtenberg und Kant ”, ibid., p. 78-98.

[10] Extraits de la préface à « Explication détaillée des eaux-fortes de Hogarth par G. C. Lichtenberg », Schriften und Briefe vol. III,, Frankfurt am Main : Zweitausendeins, 1994, pp. 661, 682.

[11] « Andreas Hartknopf. Eine Allegorie » (Berlin 1786), par Karl Philipp Moritz (1757-1793), auteur du roman d’initiation Anton Reiser. C’est la seule mention de Moritz dans les Sudelbücher de Lichtenberg.

[12] Sur la « saga » du ça : Bernd Nitzschke, « Zur Herkunft des “Es”. Freud, Groddeck, Nietzsche – Schopenhauer, E. von Hartmann », Psyche 37, p. 669-804 ; Stefan Goldmann, « Das zusammengefallene Kartenhaus. Zu Bernd Nitzschkes Aufsatz über die Herkunft des “Es” » Psyche, 39, 1985, p. 101-124 ; Renate Staewen-Haas, « Le terme “Es” (“Ça”) . Histoire de ses vicissitudes tant en allemand qu’en français », Revue française de Psychanalyse, 4/1986, p. 1277-1286 ; Herbert Holl, « Le Ça de Georg Groddeck », in Incognita n° 3, juin 2008, Nantes : Éditions du Petit Véhicule, p. 78-89 ; Cyrille Deloro : « Wo Es war soll Ich werden. De Freud à Lacan. En passant par Pichon », in Érès (“Essaim”), 2020/1 n° 44, p. 129-142. https://www.cairn.info/revue-essaim-2020-1-page-129.htm.

[13] Cf. Bryan K. Klausmeyer, op. cit. p. 44 ; Pablo Oyarzún R, article cité, p. 50 ; Paul Valéry dans ces Cahiers que nous fait découvrir Hiroaki Yamada : « Une généalogie du ça », Littérature 2013/4 n°172, pages 27 à 40. https://www.cairn.info/revue-litterature-2013-4-page-27.htm. Ici, p. 28.

[14] Günter Oesterle, « Lichtenberg und die Folgenden. Zu Lichtenbergs Rezeption in der Romantik », Lichtenberg-Jahrbuch, 1988, p. 159-171, ici p. 160.

[15] J. G. Hamann, cité par Stefan Goldmann p. 114 sq. ; Friedrich von Hardenberg, « Études et fragments 1799/1800 », n° 276, in Werke, Bd. 2 Das philosophisch-theoretische Werk, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, p.798.

[16] Cf. Reinhart Merkel, « “Denk nicht, sondern schau !” Lichtenberg und Wittgenstein », in Merkur, 42/1, janvier 1988, p. 27-43, ici p. 37 ; Alfred Nordmann, « Noch einmal zu Lichtenberg und Wittgenstein – die gegenwärtige Quellenlage », Lichtenberg-Jahrbuch 2002, p. 163-170 ; Rolf Wintermeyer, Lichtenberg, Wittgenstein et la question du sujet, Paris : PUPS, 2014. En post-scriptum de son Lichtenberg (Éditions Allia), Jean François Billeter fait en 2019 le point sur la question (p. 165-168).

[17] Cf. Reinhart Merkel, article cité, p. 33.

[18] « Catalogue d’une collection d’accessoires en vue de leur vente aux enchères publiques. Traduit de l’anglais », 1798 (Schriften und Briefe III, p. 451-457.ici p. 452). Lichtenberg fait ce parallèle ludique avec l’être humain dans une lettre du 21 novembre 1797 (Werke und Briefe IV, n° 729, p. 969, selon le commentaire de Wolfang Promies).

[19] Martin Stingelin, « ‘Meinungen und Fische’. Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud und Ludwig Wittgenstein lesen Georg Christoph Lichtenberg « Lichtenberg-Jahrbuch, 1998, p. 136-154, ici p. 136.

[20] Ludwig Wittgenstein, Denkbewegungen, Tagebuch 114 (31. 10. 1931), cité par Albert Nordmann, « Noch einmal zu Lichtenberg und Wittgenstein – die gegenwärtige Quellenlage », Lichtenberg-Jahrbuch 2002, p. 163-170, ici p. 170.

[21] Jean Bollack, Heinz Wismann, Héraclite ou la séparation, Paris : Éd. de Minuit, 1972, p. 214.

[22] Alexander Kluge, Oskar Negt, Der unterschätzte Mensch, vol. 1, Francfort-sur-le Main : Zweitausendeins, p. 254 sq. (émission « 10 vor 11 », 1. 4. 1996 [image] et fin page 262).

[23] Georges Didi-Huberman, Gestes d’air et de pierre. Corps, parole, souffle, image, Paris : éd. de Minuit, 2005, p. 52-65.

[24] Entretien d’Alexander Kluge avec Jan Drees dans « Rezensorium », 15 avril 2019, notamment sur l’ouvrage d’A.K. et Ben Lerner, Schnee über Venedig. Der Kluge-Lerner-Container, Spector Book, 2018. Avec figures de Lichtenberg d’Adolf Traugott von Gersdorf, Ouvrage couronné par la fondation « Art du livre », comme l’un des plus beaux et des plus innovants de l’année 2019. Tout récemment ont paru, de Ben Lerner : No Art. Gedichte – Poems. Poèmes traduits de l’anglais par Steffen Popp, avec Monika Rinck, avant-propos d’Alexander Kluge, Suhrkamp Verlag, Berlin 2021.