Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Aveuglement théorique et insouciance éthique

Vilèm Flusser

Aveuglement théorique et insouciance éthique

sur quelques faiblesses congénitales chez les sectateurs français de l’image... photographique en particulier

,

Une analyse de l’obstruction volontaire de l’œuvre de Vilèm Flusser de la part des "théoriciens français" de la photographie, originellement publiée dans les Flusser studies.

Introduction

S’il est inévitable d’avoir des maîtres, ces opérateurs d’intensités théoriques et éveilleurs de fantasmes en voie de réalisation, il est parfois surprenant de constater combien ils peuvent devenir, plus tard, des boulets. Lorsque la fidélité à des commencements censés être, entre autres choses, des vecteurs de protection et des remparts contre les dérives sectaires est devenue mortifère, il semble que nombreux sont ceux qui ne peuvent s’en défaire. Ils s’enfoncent ainsi délibérément dans les eaux boueuses du déni, du mensonge à soi-même et donc aux autres, et finalement s’abandonnent avec délices à une dérive à consonance amicalement sectaire qui pourrait faire sourire. À ceci près que certains de ces aficionados d’une pureté théorique entée sur une fidélité aveugle sont en même temps les tenanciers de l’ordre moral éducatif et forment des générations de futurs handicapés théoriques qui resteront pour la plupart seulement capables d’ânonner des évidences malades et de prolonger les affres d’une errance stérile.

Apparemment, en effet, personne, ou si peu parmi les esprits autorisés à parler des images et de la photographie en particulier, ne semble s’être inquiété du fait qu’en France et parmi les « intellectuels » français semblant s’intéresser aux images, quasiment personne n’ait pris acte de l’existence de théoriciens et analystes des images aujourd’hui qui vivaient, écrivaient et publiaient ailleurs qu’en France. Il est vrai que ces auteurs se démarquaient tant de leurs propres positions qu’ayant noté dans le coin d’une feuille de brouillon leurs noms, ils les jetaient aussitôt dans la corbeille du mépris. L’un deux, A. Gunthert pour ne pas le nommer, malgré une vague palinodie tardive a même été jusqu’à publier un petit texte à caractère pamphlétaire sur celui autour duquel se focalisaient le mépris plus encore que les critiques et les angoisses plus que les arguments, à savoir Vilém Flusser.

Au-delà de la dimension tragicomique d’un tel dédain, il reste néanmoins possible d’inventer une explicitation permettant d’en rendre compte dans la mesure surtout où au-delà du dédain, il s’agit malgré tout d’éléments censés permettre une meilleure compréhension de cette entité devenue phénomène planétaire : l’image.

Et là commence le clivage, car si c’est moins « L’IMAGE » qu’il s’agit de comprendre que « les images », on doit immédiatement se défaire d’une approche essentialisante et se faire, comme être pensant, le lieu de production d’une approche multipolaire, stratifiée et existentiellement plausible.

En quoi tient cette approche essentialisante ? En une lecture amoureusement psycho-dépendante du livre de Barthes, livre devant lui-même son fondement théorique à une approche phénoménologique sous assistance respiratoire sartrienne.

En quoi une approche multipolaire ? En la prise en compte de « tous » les aspects, pratiques, matériels, techniques, physiologiques, psychiques et culturels qui entrent dans la composition de ce plat souvent extraordinaire qu’on nomme « image », qu’il soit finalement une sculpture, une peinture, un dessin, une image mentale ou encore une photographie tirée sur papier ou apparaissant sur tel ou tel type d’écran et finissant par tourner en boucle dans la zone concrète mais insaisissable que parcourent les émissions d’informations numériques entre des émetteurs terrestres des relais cosmiques et des récepteurs eux aussi terrestres, tous asservis à la loi globale du codage.

Bien sûr, tel ou tel des aficionados français des images ou de l’image, photographique en particulier, a pris en compte tel ou tel de ces aspects mais pour terminer sur ce constat édifiant : on ne trouve aucune mention du nom de Flusser ni de l’autre grande figure de la réflexion sur l’image qu’est Gilbert Simondon, dans des écrits aussi divers que ceux d’André Rouillé, de Régis Debray, de Régis Durand, de Georges Didi-Huberman sans parler évidemment des ouvrages de Gunthert, Poivert, Cherroux, etc...

Comment, donc, expliquer cet effet d’attraction devenue mortifère qui a affecté la totalité de l’intelligentsia française s’étant intéressée aux images ?

Partie I : Aux sources d’un aveuglement

Présence, ô présence ! Absence, ô absence !

Comme ils furent doux ces mots latins de studium et punctum arrivant droit dans nos assiettes comme s’ils avaient été découverts la veille lors de fouilles archéologiques heureuses ! Comme il nous a ému le « Ça a été ». Comme nous a enivrés cet époché pulsionnel emportant le sentiment au bord du gouffre d’où surgissait pour un sauvetage psychique inédit une image floue qu’on ne nous donnait pas à voir.

Là, pas là ! L’image ? Ce qu’elle montre ? Le désir de toucher ce qui nous touche provenant d’elle ? La mère disparue qui réapparaît soudain en une cérémonie secrète ressemblant en tout à la convocation des morts dans des rituels anciens en vue d’une « revenance » puissante dont nous ne sommes pas sevrés ?

Il fallait se perdre pour se retrouver et idéaliser l’absence pour qu’une présence s’affirme indécidable et salvatrice. Et voilà que l’image, l’image photographique s’est trouvée prise en effet dans ce filet séducteur, enchanteur, qui oblitéra et oblitère encore des approches de l’image et de l’image photographique en particulier qui à la fois peuvent reconnaître comme vitale l’anamnèse psychique permettant de remonter à l’image mentale comme à une source indélébile, même si elle reste inaccessible mais en la « théorisant », accepter comme imminente la conversion de l’absence en présence mais à condition de préciser ce que ces termes impliquent et finalement signifient dans un tel cadre, prendre en compte les gestes qui font que ces images existent, accepter d’inclure les conditions matérielles de production de ces images, et revenir pour y plonger encore et encore comme dans un bain de jouvence à cette surface immobile qui déclenche en chacun des mouvements si puissants qu’ils semblent être les doubles incarnés de ces émotions sans lesquelles nous ne pouvons imaginer vivre.

Dans l’ombre de ce livre, non nommé, mais hyperprésent, il y a une figure incontournable quoiqu’elle aussi très discutable quand elle pense l’image, celle de Sartre. Car rien de Barthes qui ne soit déjà là, même si c’est remanié et plongé dans l’imminence d’une révélation psychique à caractère ante-historique. Ce qui dans L’imaginaire en particulier nous interroge, c’est bien ce double clapet théorique absence présence, qui, semble-t-il, conditionne moins le regard ou la vue que la part d’ombre de l’indicible dont l’image est porteuse.

Un point central conditionne tout discours sur l’image photographique qui devient à cette époque le référent incontournable, conceptuellement et métaphoriquement, lorsqu’il s’agit d’image et qui englobe à lui seul toute l’ambiguïté dont sont porteuses les études philosophiques sur l’image : le réel. Insaisissable par essence pourrait-on dire pour paraphraser l’insaisissabilité de l’image pour Sartre, le réel est le point névralgique autour duquel tournent en boucle les satellites conceptuels les plus connus.

Réel rime dans la théorie relative à l’image avec présence et son insaisissabilité, elle, rime avec absence. Et à chaque fois qu’on lit quelque chose au sujet de la photographie, on comprend que l’auteur a cherché à s’assurer du réel qu’elle est censée représenter en même temps qu’il s’est obligé à constater que l’objet image photographique quoique réel renvoie à un gouffre. Et ce gouffre, dans lequel les questions existentielles, celles relatives à la mort et à la liberté en particulier, comme les questions philosophiques, celles relatives à la vérité et celles relatives au mensonge, dont l’image serait essentiellement porteuse, engloutit toute certitude, laissant la psyché orpheline et triste de ne pouvoir faire confiance à ce qui est son régime perceptuel essentiel, la vue et les images qu’elle « produit » à chaque instant de veille ou de rêve et grâce auxquelles chacun parvient à s’orienter dans l’existence.

On a beau lire et relire les textes des principaux acteurs français producteurs de textes théoriques sur l’image, les images et la photographie, on n’assiste qu’à des variations plus ou moins polémiques autour de point de détail car tous inscrivent leur « pensée » dans le cadre notionnel évoqué précédemment. L’un sera plus enclin à revenir au signe, un autre au réel, l’un montrera de l’index le référent caché, l’autre désignera d’un doigt vengeur les traces enfouies d’une véracité explosive et tous se gausseront des effets « révélants » dont leurs textes sont porteurs qui permettent aux spectateurs passifs que nous sommes « par essence ! » de devenir les acteurs de nos propres trouvailles indigentes.

Car il y a un lien fort qui unit toutes ces approches de l’image au temps du modernisme : le sujet. Tout propos théorique vient de lui, passe par lui, est conçu pour qu’il s’y trouve ou retrouve et lui permet de se voir confirmer l’étendue de sa puissance agissante sur le monde, même et surtout lorsqu’il s’ingénie à représenter ce qui « est ». D’avoir appris que ce « est » là n’est pas le bon et qu’un autre « être » l’attend au tournant. Au moment même où il quitte l’image et ses ambiguïtés, les images et ses plaisirs, la représentation et ses lois, le sujet prend conscience qu’une forme d’être, la vraie, peut venir à lui par d’autres voies. Mais comment donner à ce monde sans ombre, fait de signes noirs et blancs déposés sur des pages de livres comme des panneaux publicitaires, une consistance aussi puissante que celle qui nous émeut lorsqu’une image nous percute ? Et le sujet de rester là, comme pris dans les glaces, immobile quoique vibratile, hésitant sans fin tel l’âne de Buridan, entre le foin du sens et l’eau des rêves, mais heureux malgré tout de comprendre, même quand ce n’est qu’à demi-mots, que tout cela a été pensé pour lui assurer une retraite psychique confortable à l’abri des révélations les plus dérangeantes au sujet de son « être », de sa consistance éthique et de son insécable liberté !

Car c’est lui le héros de cette farce, lui qui trouve dans le studium et le punctum la confirmation que l’image est le point de rencontre entre deux subjectivités engagées l’une dans le cryptage et l’autre dans l’herméneutique. Et le sujet acteur de se perdre pour mieux se retrouver dans les affres de la technique. Et le sujet spectateur de se voir encensé pour la qualité de son regard capable de déchiffrer, non le supposé réel mais les signes extérieurs de l’avancée inéluctable d’une vérité qui pourra venir faire son nid dans les replis de son monde intérieur.

Le réel ! Le réel ! Enfin !

Obsédant jusqu’à la nausée, quelque chose taraude les photographes tout autant que les acteurs du verbe qui se penchent sur l’image photographique : le réel. Inutile ici de rentrer dans des joutes verbales qui viseraient à distinguer réel et réalité, réel comme ce qui résiste et réel comme ce qui échappe à jamais aux prétentions de capture de ces chasseurs-cueilleurs que sont les photographes.

Le réel, toujours est masqué sous les problématiques relatives à l’index et à l’indice qui ne sont que d’autres noms permettant de désigner la présence d’un « sujet » sur ou dans l’image en même temps que de signaler à la fois son absence en tant que telle sur ou dans cette image et de renvoyer à son existence supposée « réelle » hors de cette image dans ce qu’on appelle le monde.

Et de transports en transferts, de matérialité transitive en supports intransitifs, ce réel hante l’image comme un ver le fruit dans lequel il loge invisible et heureux mais dévorant tout dans le silence de son abri.

Ainsi va le monde ! Ainsi vont les hommes ! Mais ce qui surprend, dans ce petit monde des faiseurs et des déchiffreurs d’images techniques, c’est l’aveuglement et le déni qui les caractérisent, aveuglement et déni qui certes ne sont pas moins actifs que dans l’ensemble des productions humaines mais qui auraient pu et surtout auraient dû être pris en charge par l’intelligence supposée de ces thuriféraires de la vérité en image.

À rebours, ils se sont enlisés dans des querelles picrocholines qui ont fini par faire ressembler les arguties théoriques à une soupe au pain rassis agrémentée d’un peu de graisse rance.

Il n’est que de se référer à un seul exemple, le livre de M. Poivert sur la photographie contemporaine, pour prendre la mesure de ce qu’histoire ici veut dire et de quel réel il est question. En fait le réel est partout et évidemment nulle part. Partout, car il est ce qui est hors l’image, le monde qui nous entoure donc, ce que l’image capte ou capture, un peu de ce monde et qu’elle perd ce faisant puisqu’elle le transforme en image, et ce qui dans l’échange entre fabricateur et récepteur d’image se construit entre reflet et miroir comme un spectacle infiniment renouvelé d’une chasse sans fin.

En effet, pour ceux qui supposent qu’il y a toujours quelque chose de reconnaissable dans une image photographique, alors ce reconnaissable focalise inévitablement le regard et enferme toute « lecture » de celle-ci dans le piège de la reconnaissance. C’est de cela qu’il semble impossible de se défaire lorsque l’on parle de photographie. C’est, comme nous le verrons, à permettre de trouver la clé ouvrant sur une liberté plus grande que des penseurs comme Vilém Flusser nous invitent. Ce qui les rend peu appréciés par les sectateurs français de l’image photographique, c’est, quoiqu’ils en aient, que de tels auteurs nous offrent les moyens de repenser les catégories même dans lesquelles les images en général et les images photographiques en particulier sont retenues prisonnières.

Cette obsession pour le réel témoigne d’une incapacité, malgré les lectures et les références déployées par les sectateurs de l’image technique, à transformer en une véritable question ce qui relève de la catégorie « problème de peu d’importance ». Elle a été, cette obsession, le moyen de parvenir à rien d’autre qu’à une faillite éthique qui a consisté à continuer à faire croire à d’autres, étudiants par milliers, lecteurs, spectateurs et photographes, tous ces sujets en proie, pensaient-ils, à la même obsession légitime de la quête d’une vérité absconse, que c’était bien parce que cela « résistait » justement, parce que ce réel ne se laissait pas saisir qu’il fallait continuer et continuer encore de le traquer !

Et pour cela il a fallu entretenir jusqu’à la nausée l’idée d’une « a-technicité originaire » de la photographie analogique, idée qui a retrouvé une nouvelle jeunesse au moment de l’invention de l’image numérique. On a regardé ces images empli du « sentiment océanique » de se trouver plus près que jamais du réel. Après, il n’y a plus eu qu’à se battre pour défendre le pré carré de cette croyance originaire, et pour que soit poursuivie la longue longue entreprise de déploration du réel perdu ou saccagé par les vilains praticiens ou théoriciens d’images « sans sujet ».

Bien sûr il y avait la vie qui coulait, dangereuse et vagabonde, le monde qui se donnait à voir dans le confort du fauteuil surtout lorsqu’il apparaissait à la Une des magazines comme plein de violence et de drames. Bien sûr, il y eut le long adoubement de l’image technique et son élévation à la hauteur de l’œuvre d’art. Bien sûr il y eut des éclaircissements et des zones d’ombres révélés à la face des incrédules. Mais rarement, si rarement, trop rarement, il y eut des efforts faits pour faire émerger un peu de vérité et la montrer, dire un peu de ce qu’il en est du réel ou de le montrer dans ses consistances non recevables a priori par la vulgate qui est à la pensée ce que le dogme est à l’esprit et la police des mœurs aux corps.

Et cela ne devait à aucun prix être interrompu, ce rêve éveillé s’adaptant en permanence à la volatilité et à la volubilité des fabricateurs d’images venant piocher leur petite différence d’avec leurs prédécesseurs dans des arguties aux allures de décrochages symboliques majeurs lors même qu’elles ne constituaient, comme on le voit dans les autres champs des pratiques artistiques obéissant à la grande loi du spectaculaire intégré, comme la pop musique ou les arts plastiques par exemple, que de variations infimes servant à rendre acceptable par ces variations même une stagnation à la fois théorique et pratique, stagnation avec friselis sur la surface du grand bassin, seule capable d’émouvoir, en effet, des âmes préformées à l’accueil des vérités maquillées par d’habiles esthéticiens et esthéticiennes, capables, il est vrai, d’effacer les ravages de l’âge par des couches de fond de teint résistantes au déni.

Sauver le petit soldat « Moi-Je » !

Relisant pour la circonstance l’ouvrage de M. Poivert, La photographie contemporaine, dans sa version de 2010, est apparu quelque chose de plus évident encore que lors de la première lecture. Les éléments relatifs à la théorie des images photographiques n’étaient que les adjuvants d’une croyance plus indéracinable encore que celle qui consiste à ne pas pouvoir même un instant mentalement décoller sa croyance de la colle du « réel ». Il s’agit cependant moins d’une croyance en quelque chose que de l’incapacité à envisager que ce qui est perçu puisse obéir à des lois qui ne sont pas celles que l’on a apprises et auxquelles, au-delà ou en deçà de tout dieu, on adhère.

La puissance d’attraction des images tient à ce qu’elles participent à ce soin, vital en effet, qui consiste à permettre à chacun de s’approcher du gouffre sans avoir à le contempler directement, de se faire peur au moyen d’éléments qui nous éloignent de cette peur et ainsi renvoient l’angoisse existentielle dont l’ontologie est à la fois le vecteur et le rempart, aux limbes d’où elle ne doit en effet pas pouvoir sortir sous peine de voir les « foules sentimentales » s’abandonner aux délires que feraient se lever en elles le dieu Pan !

Les théoriciens de l’image participent de ce « soin » en prolongeant ad libitum le déni, en protégeant ceux qui regardent comme ceux qui font les images, et en particulier ceux qui s’adonnent à la photographie, de heurter le caillou de la plus terrible révélation qui les attend de l’autre côté de l’image, celle relative à la valeur du sujet, à la puissance du Je, à la tremblante existence du moi, bref au mensonge relatif à chacun de nous qui ne cessons de continuer de croire être au centre du monde lors même qu’en lui et pour lui nous ne sommes finalement pas grand chose sinon même rien.

Les pratiquants comme les théoriciens de l’image photographique, grâce et malgré l’infinité des petites variations analysées avec tant de précision par M. Poivert dans son ouvrage jouent le même rôle de mystagogues offrant à qui agit et à qui regarde, à qui analyse ou à qui se trouve emporté par l’image hors de lui-même et à tous ceux qui permettent à chacune de ces mystagogies, de maintenir vivant le consensus du « mensonge » qui se présente partout comme une vérité officielle et partagée. Cette « vérité » porte sur la nécessité d’interdire la chute du petit roi qu’est le petit moi, qui se croit maître et se révèle être esclave des puissances qui consistent à lui donner à voir ce monde comme étant gouverné par les mêmes croyances que celles qu’il développe pour échapper à l’attrait du gouffre qu’il sent vibrer, toujours, sous ses pieds.

Élevé à la hauteur de la pensée, le sujet est toujours celui qui fait ou regarde une image photographique, mais jamais ce sujet n’est interrogé, pas plus que ne sont interrogés les composants même sans lesquels aucune image n’existerait, comme le dispositif de prise de vue, le dispositif plus ancien qui assure la structure de la perception, le dispositif chimique qui assigne le visible à résidence entre preuve et transcription fautive, et encore moins d’autres, sur lesquels nous reviendrons.

Ce sujet, centre de toutes les attentions, porteur des projections et récepteurs des excursions, celui avec lequel, dans son inénarrable bénédiction le critique ou l’historien s’assimile, s’imposant ainsi comme le prêtre d’une religion dont le dieu quoique partout visible semble insaisissable en tant que tel, il a pourtant été débusqué il y a bien longtemps. Mais peu s’en soucient, tant nombreux sont ceux qui ont intérêt à ne pas perdre leurs modestes prérogatives de fonctionnaires de l’appareil qu’ils prétendent contrôler lors même qu’ils en sont les jouets comme le montre si bien Flusser.

Dans un texte de 1925 intitulé Art et moralité, D.H. Lawrence s’est intéressé au « mensonge-pureté-avec-un-sale petit-secret » qui a pris une nouvelle force entre autres choses grâce aux effets, dans le champ de la perception et donc de la pensée, produits par un appareil, l’appareil photographique, en tant qu’il est devenu le moyen de redoubler le vécu d’images instantanées. Et c’est la puissance révélante de l’appareil et du dispositif technique dans sa globalité qu’il met ici en perspective et l’impact qu’ils ont sur la production des images et donc sur leur signification.

« Nous cependant avons appris à nous voir tels que nous sommes, tels que le soleil nous voit. Le Kodak en témoigne. Note vision est Semblable à celle de Celui Qui Voit Tout : universelle. Et nous sommes ce que nous voyons. Chaque homme se voit comme une identité, un absolu séparé, correspondant avec un univers d’absolus séparés. Une image ! Un instantané Kodak dans un film universel d’instantanés. » Voilà ce que l’on peut lire page 51 dans ce texte tiré du recueil intitulé Éros et le chiens.

Ce seul exemple suffit pour indiquer que des écrivains et pas des moindres, des penseurs et pas des moindres, ont appréhendé l’image, les images et les images photographiques avec des points de vue différents de ceux qui font la gloire et la rente des sectateurs officiels. Ceux-ci, affidés à Sartre et à Barthes, témoignent par leur foi inconditionnelle moins d’une clarté de vue que d’un aveuglement qui n’est pas tant esthétique que finalement éthique ! Et c’est cette foi que des penseurs comme Vilém Flusser ont eu le « malheur » de battre en brèche. Cette foi, il fallait la sauver à tout prix, et pour cela oublier que « toute l’eau de la mer ne suffirait pas à laver une tache de sang intellectuelle. »

II Penser l’image, penser les images

Flusser, évidemment, Flusser !

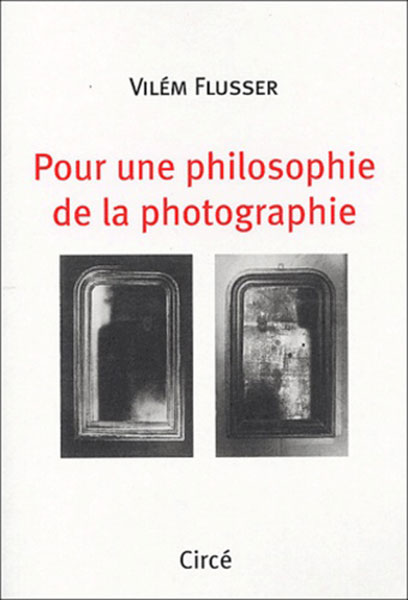

Car que fait Flusser dans son livre Pour une philosophie de la photographie que les éditions Circé ont su publier dès 1993, sinon de facto battre en brèche les prétentions insensées du sujet, le créateur comme le récepteur ? Car que fait-il d’autre, en mettant en place une théorie générale de l’image prenant en compte les conditions de son statut en relation avec celles de sa fabrication jusqu’à celles de sa diffusion (il suffit de lire la table des matières de ce livre pour en prendre immédiatement la mesure) que, de surcroît, percer l’outre de l’enflure des petits moi vautrés dans la satisfaction de voir dans chaque image la confirmation de leurs prétentions insensées ?

Oui, c’est cela qui a valu à Vilém Flusser une acrimonie généralisée de la part des sectateurs français de la photographie, acrimonie qui s’est traduite en fait par la meilleure des censures, celle qui passe par la pure et simple occultation d’un nom, c’est-à-dire d’une œuvre.

Flusser ? Connais pas ! Telle est la rengaine qui a été comme récitée à voix basse pendant des décennies par ceux qui avaient pourtant en charge la production de savoir sur l’image, les images, et celles dites photographiques, en particulier lorsqu’il prétendaient écrire sur elles. Symptôme de cette maladie restée à ce jour incurable, un texte édifiant de M Gunthert, intitulé L’économie de la pensée et paru en 1997, dans le numéro 20 de La recherche photographique.

Ce morceau de lâcheté intellectuelle n’a d’égal que l’aveu dont il est porteur. « On ne discutera pas la thèse de Flusser – car ce serait faire croire qu’il en a une – ... » et la messe était dite, étant entendu que ceux qui participaient à cette curée disposaient des principaux rouages institutionnels et intellectuels dans lesquels il était question des images photographiques en France !

Or, ce que Flusser accomplissait là n’était autre qu’une petite révolution relative à nos croyances les plus profondes au sujet de la photographie. Non seulement le petit moi créateur-récepteur se voyait destitué, mais de la liberté qu’il s’accorde, aussi immense que l’est son aveuglement à son propre sujet, il s’en voyait « délivré » de même que de l’idée qu’il se faisait de ce qu’est une image ou encore un texte. Il se retrouvait sinon exclu du moins marginalisé dès lors qu’au lieu de s’en tenir à la croyance en sa « déité », on s’intéressait à une « description » de sa place et de ses fonctions concrètes dans la fabrication de ces images dont il est pourtant si fier de s’attribuer la paternité.

Ce que réalise Flusser, il le peut parce qu’il dispose d’une culture qui n’est pas pour lui une boîte de Petri servant à dupliquer quelques opérations simplistes. C’est parce qu’il dispose de cette ouverture d’esprit, et une culture multipolaire acquise sur plusieurs continents et à la croisée de nombreuses disciplines et de plusieurs langues, qu’il a pu être l’auteur d’une véritable pensée relative aux images et non pas d’une simple théorie « de » l’image ou « des » images. On comprend ici aisément, par contre-coup, à quoi sert l’essentialisme relatif aux images : à masquer sinon une inculture profonde du moins l’enfermement dans lequel on se cantonne de peur de devoir réviser la totalité de ses jugements.

Quand il n’y a « que » l’image qui vaille, c’est-à-dire que toute analyse de l’image ou des images parte d’elle ou d’elles, tout ce qui contribue à une quelconque analyse se trouve englué dans cette « perspective » unique. Quand pour penser l’image et les images, on mobilise la sémiologie, mais aussi l’analyse des environnements et des conditions techniques de leur production et de leur diffusion, ou encore la question anthropologique de la fonction et de la destination des images, ou encore une capacité à inscrire ces réflexions dans un cadre « historique » renouvelé puisque basé sur une redéfinition de ce que l’on nomme l’histoire en fonction de deux moments conceptuellement efficaces que sont la préhistoire et la post-histoire, ou encore de renouveler l’approche des images en montrant qu’elles ne proviennent pas d’une « source » unique, et pire encore, que ces sources se distinguent par leur dimension technique, il devient évident qu’un tel penseur ne pouvait que s’attirer non les foudres mais le mépris de petits intellectuels français concentrés sur l’élaboration d’une carte du monde des images entée sur le nombril d’une conception déphasée.

Car Flusser n’a écrit qu’un livre sur la photographie. Et pour cause ! Ses autres textes portent sur les principaux enjeux de la mutation qui affecte le monde depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et penser une telle mutation, un tel bouleversement, cela vous oblige ! Et s’il a su se révéler à la hauteur, c’est qu’il avait compris que penser l’image sans penser le texte, penser l’objet sans penser la manière de le produire et sa destination, penser la forme sans s’interroger sur l’au-delà de sa fonction, sur sa ou ses significations donc, ne conduirait qu’à ressasser des vérités rances assis dans le fauteuil de l’auto-satisfaction immémoriale qui est celle que s’accorde la bêtise.

Bien sûr, Flusser n’est pas « tout » ! Et par exemple il ne viendrait à personne l’idée de penser l’image aujourd’hui sans recourir au travail de Gilbert Simondon ou de Hans Belting pour n’en citer que deux dans des champs distincts. Ce qui est évoqué ici, ce sont les trente ou quarante dernières années et surtout celles qui courent des années 1990 aux années 2000. Là il était important nécessaire, vital, de se libérer des carcans d’une conception essentialiste de l’image. Mais non ! Pas possible en France ! La modeste reconnaissance tardive à laquelle semble avoir droit Flusser, si l’on accorde ce pouvoir à la publication de quelques textes inédits dans le numéro 74 de la revue Multitudes, malgré des publications régulières d’ouvrages variés essentiellement aux éditions Circé, arrive bien tard ! Et il n’y aura guère eu que la revue en ligne TK-21 (www.tk- 21.com) pour témoigner depuis dix ans d’une présence effective de la pensée Flusserienne dans le cadre de réflexions générales et singulières sur les images aujourd’hui.

Penser autrement, et pas que les images !

Redisons-le : Vilém Flusser n’a toujours pas trouvé d’audience en France. Même aujourd’hui, alors que de petits groupes à l’influence faible commencent à s’emparer de ses textes et tentent de lui dresser un autel plus digne que l’absence d’autel entaché de mépris qui lui a servi de cachette depuis quarante ans, il ne semble pas que quiconque soit prêt à accueillir ce qu’il y a dans son œuvre de joie irrévérencieuse, de nouveauté théorique et d’élan vivifiant, et cela aussi bien dans le domaine de la réflexion sur les images que sur le design ou encore sur les mutations sociétales dont il a été l’un des meilleurs analystes, car visionnaire, surtout quand on prend en compte l’époque à laquelle ses textes ont été écrits.

C’est qu’il ne suffit pas de le lire, il importe de prendre en charge ce qu’une telle singularité implique : une revisitation des fondements de notre approche de la pensée, d’une manière à la fois profondément respectueuse et profondément irrévérencieuse. Il y a peu d’occurrences en France d’une telle « manière » de penser, même si, beaucoup traduit, Peter Sloterdijk a pu nous montrer, à nous ses lecteurs français, qu’elle était possible. Il n’est en effet pas possible, et tant pis si ce poids semble trop lourd à porter pour certains, de penser et donc pour revenir au sujet de ce texte, de penser l’image, sans rassembler les éléments provenant de points de vue différents mais complémentaires. Penser, c’est réaliser, toujours partiellement mais ne pas rechigner à le faire, un rapprochement entre des éléments provenant de zones pratiques ou conceptuelles qui ne semblent pas avoir de frontières communes.

Et il se trouve que l’image est le nom d’un de ces « objets » théoriques autour duquel gravitent la quasi-totalité des obsessions humaines. Et dans tout ce qu’on lit sur les images aujourd’hui et d’aujourd’hui, il est rare de trouver des indications permettant de relier l’image avec l’histoire des pratiques humaines qui semblent ne rien avoir affaire avec elle, avec la situation existentielle des hommes d’hier comme d’aujourd’hui, avec les formes de pensées relatives aux pratiques échappant au cadre strict que prétend baliser une raison devenue agent double, bref avec ce qui dans la pensée inclut le vécu et ce qui dans le vécu contraint à être compris comme provenant de strates mentales ou psychiques qui l’enveloppent et le dépassent.

La question de la présence revisitée

Il semble que les affidés de la pensée sartrienne comme de la barthésienne n’aient pas attaché d’importance à une approche de la question de la présence qui passait, il est vrai, par des corpus textuels différents des leurs. Pourtant, on a du mal à imaginer qu’ils n’aient pas lu The pencil of nature de Henry Fox Talbot, ni le petit opuscule de Marie-Josée Mondzain, intitulé L’image naturelle et paru en 1995 aux éditions de la grande revue de l’époque Le Nouveau Commerce, annonçant le grand opuscule à venir paru, lui, au Seuil en 1996 et intitulé Image, icône, économie.

Oui, quelque chose a dû échapper à la sagacité de ces historiens et penseurs de l’image photographique dans les liens pourtant si manifestes entre cette invention récente et les fondements chrétiens de l’image élaborés au cours de quelques siècles qui furent parmi les plus productifs de l’histoire de la pensée sur ce « sujet ».

Un seul point pour préciser l’enjeu : la question de l’image acheiropoïète qui motive le principe de la reconnaissance de la double fonction sacrale et gnoséologique des images par le christianisme et les fantasmes les plus singuliers formulés par les inventeurs de la photographie et par les premiers auteurs à avoir présenté et défendu son existence.

Il y avait et il y a encore et toujours, là, un chantier immense qui n’est guère exploré. C’est qu’en effet cette présence dont l’image est porteuse étant liée au divin, cela choque les esprits avancés du XXIe siècle qui ne peuvent entendre ce qu’une telle filiation a de précieux pour comprendre ce que sont et ce que nous font les images.

La prise en compte de la pensée de Flusser leur aurait sans doute permis d’ouvrir ce que l’on pourrait appeler « une voie généalogique » dans l’approche de la question des images et d’inclure la photographie non dans une zone à part mais dans la longue lignée de réflexions qui la constitue depuis Platon jusqu’à Simondon, depuis Eusèbe de Césarée jusqu’à Marie-Josée Mondzain.

Et de cette voie généalogique, s’apercevoir qu’elle comportait plusieurs chemins parallèles, annexes ou de traverse dessinant de l’image une histoire à la fois complexe et mélangée. On aurait pu alors s’apercevoir que l’image fut et est encore aujourd’hui « païenne », terme qui flirte avec la dimension préhistorique opposée à la dimension post-historique développée par Flusser. Il aurait pu aussi apparaître comme nécessaire de tenter de proposer de nouvelles catégories pour les images contemporaines, ce pour quoi Flusser nous donnait plus que des pistes lorsqu’il distinguait les deux branches de l’image, celle sur laquelle pour lui se localise le film, la branche « fresque-peinture-photographie » et celle sur laquelle se tient la vidéo, la branche « surface d’eau-lentille- microscope-télescope », comme il l’écrit dans son texte Le geste avec vidéo que l’on trouve dans le livre intitulé Les gestes et qu’il a écrit directement en français.

Mais sans doute le fait de prendre en compte, dans une réflexion sur la photographie, les autres types d’images existantes, comme celles produites par la vidéo, a-t-il choqué le bon sens des thuriféraires de l’image photographique originelle, argentique !

On aurait pu par exemple inventer une notion sinon un concept pour tenter de mieux appréhender ces images nouvelles, celles que produisent sans fin des appareils qui ne sont plus même des appareils photographiques et qui pourtant donnent lieu à une production infinie d’images « photographiques ». On aurait pu ainsi proposer la notion « d’image acosmique » pour caractériser les images qui sont le résultat de calculs antérieurs à toute prise de vue et à tout enregistrement et qui n’existent que sous la forme de codes informatiques mais trouvent sur les écrans leur réalité visible comme si elles émergeaient d’un arrière-monde à la fois noétique et insaisissable, divin mais ne relevant d’aucune divinité en particulier.

Et la technique dans tout ça !

On le sait, des tonnes de pages ont été écrites et des litres de salive dépensés pour tenter de « sauver » le soldat photographie argentique face à la déferlante du numérique. Il aurait suffi pour ne pas finir par se noyer dans le verre d’eau rempli de ses propres larmes, une fois de plus, de se pencher sur les thèse de Flusser.

Pas besoin de les prendre pour argent comptant. Il suffisait juste de comprendre qu’il fallait inscrire les réflexions sur la photographie dans le champ des études sur « la technique ». Mais pour cela il fallait à la fois accepter de prendre acte de l’énoncé de Mac Luhan « Medium is message », d’en tirer les conséquences, de prendre acte des théories de Gilbert Simondon sur les objets techniques et de voir en quoi ils pouvaient aider à mieux comprendre la photographie, accepter de s’intéresser à des analyses fournies par les grands acteurs du monde des images les plus contemporaines, par exemple Godard pour le cinéma ou Bill Viola pour la vidéo, entre autres évidemment, et tenter de penser comment, par une boucle de rétroaction théorique, leurs travaux pouvaient éclairer sous un nouveau jour ce qui était pensable au sujet de la photographie et de ses images. Sans parler, évidemment, des autres images. Car une pensée généalogique fonctionne dans les deux directions et permet aussi d’éclairer la compréhension des images anciennes à partir de réflexions portant sur les images les plus contemporaines. Et cela ne vaut pas que pour les images !

Images mentales et trames imaginales

Certes, les ouvrages de Gilbert Simondon ne sont à nouveau accessibles que depuis le début des années deux mille, mais il n’en reste pas moins que s’il est évoqué ici ou là par les sectateurs sartriens et barthésiens, rien ne semble parvenir, dans les travaux sur la photographie, de ses recherches concernant d’une part l’image mentale et d’autre part l’invention. Là encore, la prise en compte des thèses de Flusser et de ses piques relatives à l’illusion dans laquelle se tient le photographe quant à sa liberté supposée par rapport aux programmes inclus dans les appareils qu’il utilise aurait permis de les associer avec celles de Simondon et d’ouvrir un chantier majeur.

Car rien n’est réglé quant à la question de l’espace, aux modalités de sa genèse, aux formes de son invention. Rien n’est réglé quant au fonctionnement physiologique des images, à leur formation dans le cerveau et aux multiples filtres dont elles sont à la fois l’excitateur et la résultante.

À vouloir essentialiser l’image, quelque chose s’est perdu, une forme de conscience productive relative aux modes de fonctionnement de ce qui n’est ni (seulement) un objet, ni (seulement) le résultat d’un ensemble de processus, ni (seulement) le fruit d’une projection mentale, mais bien ce qui a lieu lorsque ces diverses strates d’activité sont « pensées » ensemble. Sans doute était-ce trop demander que d’attendre de la part de « théoriciens » officiels de faire preuve d’une largeur d’esprit telle qu’ils auraient pu ou dû pour l’occuper, abandonner tout ou partie de leurs certitudes ?

Flusser disposait d’une telle ouverture d’esprit, d’une telle largeur de vue, ce qui ne signifie pas encore une fois qu’il faille en faire la nouvelle divinité à adorer. Cela implique par contre que l’on essaye lorsque l’on tente, par exemple de penser les images, de prendre en compte des territoires qui ne semblent pas directement relever de ceux dans lesquels se trouve installé « l’objet sacré » auquel on prétend vouer un culte.

On aurait pu ainsi appeler « trame imaginale » une nouvelle dimension relative aux images, une sorte de « plan de consistance » propre aux images qui aurait tenu pour acquis le fait que l’image n’existe pas en soi, qu’elle n’est ni représentante d’un « quelque chose d’absent », ni le faire-valoir d’une présence incernable, mais la trame complexe dans laquelle les affres d’un psychisme, les aventures de gestes inchoatifs accomplis par un corps en quête d’orientation, les possibilités techniques accessibles au moment de l’accomplissement des gestes et les liaisons interstitielles entre des formes à venir et des mots activés souterrainement dans les processus mentaux en cours, se croisent, s’ignorent, se heurtent et finissent par tisser ensemble des états paradoxaux d’une matière quasi fluide, quasi insaisissable et pourtant seule capable d’éveiller en l’esprit un sentiment d’infini à travers la présentation de l’incalculable beauté des êtres et des choses.

Et il y a tout le reste !

Penser les images sans penser le cadre dans lequel elles apparaissent, ni l’époque ou dans cette époque, les questions qui la travaillent, c’est sans doute manquer l’essentiel, si quelque chose de tel existe, au sujet des images. Ce qui est certain, c’est que l’oubli de ces questions est fort dommageable à la compréhension de ce qui se passe depuis l’invention de la photographie jusqu’à celle des images produites par les téléphones portables.

Alors en vrac signalons que l’analyse de l’image en relation avec les enjeux liés à la dimension fiduciaire plus qu’aux croyances, aux échanges ritualisés et aux échanges économiques dans lesquels les images jouent un rôle, l’analyse économique au sens que Pierre Legendre peut donner à ce terme dans certains de ses essais, l’analyse anthropologique que promeut et pratique un Hans Belting ou encore la question de la perception telle que la comprend Bernard Stiegler dans un grand nombre de ses textes, ou encore la plus que nécessaire revisitation des notions de virtuel et d’actuel, certes entreprise ici et là mais jamais transplantée dans le champ de la réflexion sur les images, constituent autant de prolongements importants sans lesquels une pensée de l’image et des images ne saurait aujourd’hui prétendre à une certaine justesse.

Conclusion

Quelle meilleure manière de clore ces pages qu’en laissant, la parole à celui en hommage de qui elles ont été écrites. Voici donc un long passage du texte intitulé Reconsidérer le temps, de Vilém Flusser lui-même, tel qu’il est paru dans l’opus le plus récent consacré à cet auteur, le numéro 74 de la revue Multitudes, daté du printemps 2019.

« L’homme est un être qui abstrait. Il peut se retirer du monde, et il peut en retirer certains aspects. Il peut le faire pas par pas. Par exemple : les images sont des surfaces qui ont été retirées des volumes, elles sont des surfaces abstraites. Les textes sont des lignes retirées des surfaces, des lignes abstraites. Et les points de la computation sont des éléments retirés des textes, des points abstraits. Par chaque pas, l’homme s’éloigne du concret, afin de mieux le voir et le saisir. L’abstraction a pour but le retour vers le concret. Les modèles servent à ce retour. Ce sont des filets et des leurres pour la réinsertion du concret dans l’abstraction. Ainsi les modèles du temps doivent réinsérer le temps concret dans l’image, dans le texte, et dans la computation. Il se trouve, malheureusement, que le concret ne se laisse pas leurrer. Il exige d’être vécu. Pour le concret, c’est comme pour la virginité : une fois perdu, il est définitivement perdu. Et les modèles sont alors acceptés à la place du concret. Le modèle préhistorique du temps est accepté comme s’il s’agissait du vécu concret du temps, et le même vaut pour le modèle historique et post-historique du temps. Je vais essayer de les esquisser, les trois, parce que je crois qu’ils sont actifs, tous les trois, à l’intérieur de nos expériences, nos connaissances, nos valeurs, et nos actes. »

Article publié dans Flusser Studies 31 de juillet 2021 / Special Issue - Flusser et la France : https://www.flusserstudies.net/current-issue

au lien suivant dans sa version pdf :

https://www.flusserstudies.net/sites/www.flusserstudies.net/files/media/attachments/poitevin-aveuglement-theorique-et-insouciance-ethique-final.pdf