Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Vers la fin d’une spécificité - V/V

Vers la fin d’une spécificité - V/V

CONCLUSION (PROVISOIRE) - II/II

,

Née au début du XIXe siècle, la photographie ne pouvait échapper à son destin social et ce n’est pas en se posant, en tant que telle, concurremment aux arts traditionnels qu’elle posera différemment le problème.

Théorie et pratique de la vigilance

Née au début du XIXe siècle, la photographie ne pouvait échapper à son destin social et ce n’est pas en se posant, en tant que telle, concurremment aux arts traditionnels qu’elle posera différemment le problème. Faisant insidieusement, et à tort, figure d’art populaire, elle semble, en tant qu’objet d’étude, condamnée à toujours plus d’élitisme et je dirai même d’intellectualisme quand, paradoxalement, c’est au premier degré qu’elle fonctionne le mieux, dans son incomplétude, dans son jeu ambigu que nous avons défini sous le vocable de photo anté-moderne.

Elle impose toujours, on l’a vu, dès que considérée pour elle-même, plusieurs niveaux d’élucidation concomitants et interférents. Le simulacre, ici, n’est finalement que support, la pseudo-image fait quasiment effet de mandala et sert de prétexte à décryptage et relecture du monde. De plus en plus d’intellectuels se grattent la tête devant les photos et il faudra bientôt avoir fait l’École des Chartes pour y avoir accès. Qu’on le veuille ou non, l’image traditionnelle et la photo qui lui est assimilée fonctionnent comme le texte. Et pourtant il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte que texte et image, entendus en ce sens, sont de plus en plus obsolètes [1]. Ils ne sont plus, à leur tour numérisés, après un siècle d’omniprésence aveuglante, que véhicules à emprunter, vidés en fait de tout contenu immédiat sauf à considérer les codes qui les traversent comme contenu. Nous assistons à l’annulation ou au retournement de ce que nous avons pendant un peu plus d’un siècle considéré comme un progrès essentiel de l’humanité et qui en fut un, indéniablement : la démocratisation des savoirs, l’accès possible de tous à l’information. Face aux mots d’ordre, l’image était (est encore ?) une forme de la pensée. Nos images pensent et nous pensent. Ce n’est que par elles, à leur lumière, que nous survivons dans la nuit.

Nous pouvons bien être troublés ou effrayés comme je le suis par le désintérêt croissant pour la lecture de l’immense majorité des jeunes et par la fascination des gens pour certaines photos de calendriers (ou, pire encore, de Doisneau, Boubat, Newton et Cie érigés en œuvres d’art), ce n’est pas la qualité de l’image qui compte, c’est ce que, malgré, ou peut-être à cause de sa nullité, les gens projettent dessus ou plutôt contre, voire à l’encontre.

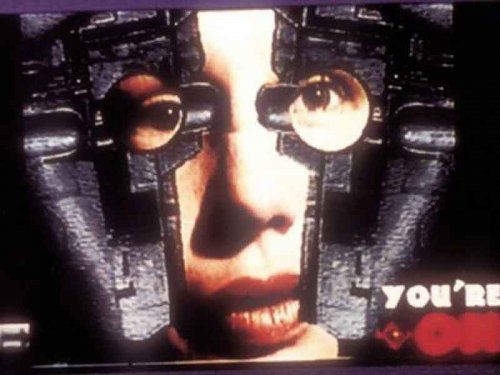

Les gens voient et croient. Nous ne sommes pas ici dans l’art (au sens issu de la Renaissance), fût-il technologique, mais dans la séduction et la magie. Les images (sauf pour l’élite qui en jouissait et voudrait encore et toujours imposer sa manière de voir) ont toujours été du domaine de la magie, et la photographie et la télévision et toute la kyrielle des nouvelles images, ordinateurs, CD-ROM et jeux vidéo, bien plus encore. Plus magique tu meurs ! Mais il y a, dit-on, magie noire et magie blanche, information et désinformation, celles-ci peuvent être éventuellement (et sont le plus souvent) fascinantes mais n’offrent aucune séduction. C’est pourtant là que se situe leur traditionnel – et paradoxalement – nouvel horizon d’attente.

Le fait qu’ils continuent à voir et croire (pas forcément ce qu’ils voient) ne doit pas être interprété en soi comme une preuve de leur peu de conscience et de réflexion mais au contraire comme preuve de leur faculté à inventer, à imaginer, à récupérer et à s’approprier, au-delà des techniques et des matériels. Il y a à cela toutes sortes de niveaux et de degrés qu’il ne nous appartient pas de juger, mais peut-être d’étudier et de prévoir. Nous savons si peu de choses encore sur le fonctionnement des images et leurs affects. À propos de la lecture Deleuze parlait d’une « manière de lire en intensité ; en rapport avec le dehors, flux contre flux, machine avec machine, expérimentations, événement pour chacun qui n’ait rien à voir avec un livre, mise en lambeaux du livre, mise en fonctionnement avec d’autres choses, n’importe quoi... etc. [2]. C’est un peu comme ça que les gens abordent aussi la photographie et la télé, un jeu bizarre de complicités spontanées comme il s’en crée dans les « rave parties ». Si elle les touche pour une raison quelconque qui n’a peut-être (et le plus souvent) rien à voir avec les images elles-mêmes, ils se les approprient, lui plaquent dessus d’autres images, les défont littéralement et les refont pour eux-mêmes. Ils y font même leur nid, avec leur mauvais goût et leur richesse, avec leur « vivant ». Sinon, ils ne gardent même pas souvenir d’avoir vu quoi que ce soit. Et c’est tant mieux.

Il convient de ne pas négliger ce que « le jeu du regard possède comme liberté d’expression extraordinaire » [3] Le point de vue du spectateur est finalement toujours dans l’« image », l’image-matrice, c’est bien là sa seule origine et c’est encore plus flagrant avec les jeux vidéo : le gamin qui joue est dans l’« image » et le sera évidemment plus encore avec l’image virtuelle. Étant entendu, bien sûr que ce que nous appelons ici « image » n’a plus grand-chose à voir avec les images au sens jadis commun du terme. Ce sont des images de toute façon hybrides, issues du toucher, du tactile, que le doigt fait naître : « au doigt et à l’œil ».

Christian Dotremont disait : « la photographie non seulement offre, garde, transforme les apparences de la réalité, mais encore parvient à renverser la situation, et au lieu d’aller du morceau de réalité au morceau de papier, de celui-ci va à celui-là. D’anciens marins du cuirassé Potemkine ont mis au-dessus de leur lit des photographies de travail du Cuirassé Potemkine (le film) et s’y reconnaissent. [4] ».

J’ai proposé ici quelques clés du message visuel qui valent ce qu’elles valent mais apparaissent comme une arme véritable et dangereuse, dont on ne peut plus ignorer, maintenant, au moins une part du maniement et de l’action. Une version. À chacun d’en faire le meilleur usage possible comme prêtres et artistes faisaient autrefois usage du texte et de l’image (la vraie ! ou l’archaïque ! c’est au choix). De toute façon, la meilleure des théories ne remplacera jamais le talent qui est générosité du corps [5], c’est bien pourquoi on peut se permettre de faire ces analyses sans trop de risque et en espérant, au contraire que la lucidité stimule le talent. Il n’y a pas de création sans lucidité sur la création.

L’homme est naturellement obéissant à l’homme et pour les plus mauvaises raisons et porté vers l’entropie puisque son chemin personnel le mène immanquablement à la mort. Presque toutes les philosophies prônent l’acceptation. Lorsque la machine fonctionne, en apparence naturellement, il faut être fou (ou créateur curieux et angoissé, ce qui est presque la même chose) pour se poser des questions et, sans raison, remettre en cause l’ordre établi, pour aller à l’encontre : résister. Les créateurs, quels qu’ils soient, ne se contentent pas de régurgiter des codes dont, comme tout le monde, ils sont gavés, impossible de faire autrement. Ils dépassent ordinairement le jeu des références et créent du réel en plus au lieu de contribuer à son effacement. Ils ne se contentent pas d’indexer et de signifier, ils apportent ce que Jankélévitch appelait « le je ne sais quoi et le presque rien [6] », cet indéfinissable qui fait basculer l’œuvre (qui ne saurait être une simple production) dans un autre univers, celui du « langage du monde » au sens où l’entendait Carteret. Il y a dans leurs œuvres un projet totalisant qui s’oppose violemment à la fragmentation infinie des « images », au « robinet à images », un projet qui recouvre cette fonction traditionnelle de l’art, d’être miroir et langage de l’imaginaire, de susciter ces moments toujours uniques et troublants où, « dans et par l’image, l’âme et le corps communient » [7].

Qu’on ne me fasse pas dire que c’est par les artistes que le monde sera sauvé de l’entropie qui le guette. Il n’y a, d’un certain point de vue, rien à sauver que l’entropie elle-même et je ne me sens pas plus qu’un autre une vocation de gardien du temple. Mais ce « temple », quoi qu’en prétendent certains zélotes, il existe bel et bien et il est véritablement menacé. C’est l’homme (dans sa version « humaniste ») dont nous sommes tous le gardien pour nous-mêmes et pour l’ensemble. Trop ont tendance à l’oublier aujourd’hui, par lâcheté, désir d’autorité sur leurs semblables, envie, cupidité immédiate ou, et cela résume le reste, simple et monumentale bêtise. Les nouvelles images, il suffit d’allumer sa télé pour s’en rendre compte, cohabitent parfaitement avec les nouvelles barbaries. Il y a entre elles un lien indubitable, des migrations subtiles qu’il nous revient d’énoncer et de dénoncer. Cette violence faite à l’image, au dialogue avec le monde est parallèle à cette autre violence faite à l’humanité, traditionnelle certes, mais ô combien aggravée par ces technologies mêmes et la démultiplication qu’elles imposent. Il y a dans la société actuelle une fascination inouïe pour la violence et une complaisance de tous les médias, constituée sur leur fonctionnement même qu’ainsi ils dévoilent et dont ils font la publicité.

Un nouveau type de travail sur l’imaginaire est vraisemblablement en train de naître de sa destruction forcée dans sa forme actuelle. Mais prenons garde de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. La simplicité des formules n’est pas de l’ordre de l’humain. Lénine prétendait que le Socialisme c’était « les soviets plus l’électricité », les ultra-libéraux plus ou moins mafieux d’aujourd’hui et leurs dérivés, scientologues ou médiologues, nous disent que leur société idéale ce serait « le marché libre plus la cybernétique » (je me souviens des mêmes, alors gauchistes qui, dans les années soixante-dix disaient déjà que « le socialisme ce sera les conseils ouvriers plus l’automation »). Simple glissement ? Ils se croient devenus plus réalistes, mais c’est tout aussi grotesque et démentiel et ne peut qu’avoir le même type de résultats criminels.

Les artistes du futur seront peut-être parfaitement anonymes et multiples comme le furent ceux des grottes de Lascaux, des tombes de la Vallée des Rois, des tombeaux des Han ou de la voûte de Saint-Savin. Ce n’est pas le problème. Leur projet ne sera pas forcément personnel et individuel. Il ne l’est déjà plus s’il le fut jamais. Mais comme toute expression artistique quelle qu’elle soit : projet du sacré, c’est-à-dire de ce rapport au monde, de cette place à part où nous nous sommes hissés et d’où nous dialoguons avec lui.

Notre rôle n’est pas de poser à l’homme l’éternelle énigme du monde dans lequel il s’inscrit, mais de répondre à cette énigme du monde par la claire affirmation de l’humanité, l’affirmation péremptoire du vivant et de l’imaginaire, toujours multiples et hybrides dans l’infinité de leurs combinaisons.

L’aliénation est toujours culturelle. Elle a lieu lorsque le dialogue ne crée plus de formes nouvelles. C’est-à-dire lorsqu’il n’a plus lieu. Il importe de ne pas inverser les termes. Ce ne sont pas les bits qui posent problème, c’est notre manière de faire avec, de nous laisser faire par eux, ce qu’ouvre leur vide. Car il est à remarquer une sorte de constante : l’homme invente d’abord des instruments pour l’aider, pour prolonger son effort et le libérer de l’asservissement aux contingences et, petit à petit, il finit immanquablement par se soumettre à ces instruments, par adopter pour lui-même leur règle et leur fonctionnement évidemment inhumains. Toute technique modifie la perception et la pensée de celui qui l’emploie et dans le sens du toujours plus impersonnel, si cette pensée n’est pas d’abord fermement assurée d’elle-même. En un sens, tout progrès technique est progrès des appareils et porte avec lui, à importance égale, le progrès du totalitarisme et de l’inhumain. On peut néanmoins refuser cet état de fait ou trouver, comme l’ensemble des médias (dont le rôle premier est, précisément, de médiatiser l’ordre des appareils) que c’est très bien comme ça. L’aliénation est toujours culturelle (en commun). Nous la vivons en ce moment d’une façon totalement aiguë. Le temps zéro, la dissolution de la durée dans le commerce instantané, la rupture des généalogies (référents, culture, etc.), considérées comme vieilleries (chacun se fait soi-même en puisant dans le pot proposé par l’industrie et le commerce considérés comme cultures), caractérisent la dislocation, le schisme américain, d’avec les civilisations occidentales européennes, africaines ou orientales.

Mais il n’y a aucune raison de se laisser imposer cette utopie mondialiste dangereuse et criminelle comme toutes les utopies qui tendent à se réaliser, d’autant plus qu’elle est présentée avec insistance comme logique et inévitable. Le mondialisme, c’est évidemment l’avènement du chacun pour soi, un paradoxal repli sur soi-même sous la houlette générale du techno-fascisme et du financialisme américains, avec la prétendue « liberté » dévoyée (néo-libéralisme) pour seule loi. On ne gagnera évidemment pas cette guerre économique avec des bonnes intentions naïves et flottantes, quoi qu’en imaginent certains [8].

C’est précisément à la critique théorique (ce que Hume nommait « criticism »), telle que j’ai tenté de la pratiquer ici, fût-ce maladroitement, qu’il appartient d’analyser ces démarches en les distinguant de la diarrhée simulatrice.

Il nous appartient, à vous, à moi, à nous qui n’avons pas dans la société un travail de reproduction mécanique, de toujours, d’abord, interroger la place de l’homme, la mienne, la vôtre : « qu’est-ce que je fais là ? Qu’est-ce que je fais avec ça et quelle est la nature du but poursuivi ? Que puis-je ? Que peuvent mes images ? Ma vie, mes désirs profonds, ma jouissance (pas seulement substitutive) s’y retrouvent-ils ? Quel bonheur est le mien ici ? »

Il faut toujours interroger ses désirs, son corps, même si l’on sait bien qu’ils dépendent d’un habitus, d’un en commun amplement traversé par le social. Il n’y a de démarche valable qu’au sein d’un projet actif du vivant. Un projet désirant.

Faire de l’art, c’est faire l’amour au monde et il y a d’innombrables façons de le faire ; mais on ne baise pas avec des concepts ! Et quand on vous glisse des billets ou une carte de crédit dans l’échancrure du slip, on sait comment cela s’appelle.

D’autres voies, d’autres approches que celles dictées par les appareils sont toujours possibles et, évidemment, souhaitables et nécessaires.

Ce ne sont pas les technologies qui vont déterminer de nouvelles formes de l’art, malgré les dangers évidents qu’elles véhiculent, elles offrent des possibilités de dépassement, c’est tout. Ce doit être tout. En revanche sont infiniment plus inquiétants les discours et les jeux pervers de la mode et de l’économie que chacun fait sien sans même y penser, toute une pression inouïe qui voudrait nous persuader que c’est là le champ nouveau et désormais unique de la création, quand bien même les modifications profondes de la perception qu’entraîne la simple fréquentation sociale de ces technologies nous y convieraient dans un même ensemble. L’important n’est pas tant dans ce que les artistes mettent ou croient mettre de signification dans leurs œuvres (il n’en reste, de toute façon, pas grand-chose de lisible pour le commun des mortels sur la surface plane et échangeable des images), c’est que le public l’y trouve et surtout s’y retrouve, que le public s’y réinvente, s’y réimage. C’est aussi le rôle de la critique théorique de l’y aider. Non pas directement, ce serait s’illusionner et jouer les commissaires politiques ou les poujadistes culturels, voire pis, mais en maintenant haut et fort le principe de la nécessité de la pensée et du contenu (qu’il ne faut pas confondre avec le signifié), le principe de la nécessité d’une éthique et d’un projet humain traversant et soutenant toute création (et aussi toute technique).

L’aspiration suprême de l’homme occidental, l’expression de son doute le plus profond est, depuis l’instauration des beffrois et autres clochers au-dessus de nos bourgs, de faire du temps un espace maîtrisable. Leurre de la technologie qui ne saurait évidemment le maîtriser, mais tend à l’annuler. Les seules tentatives couronnées d’un semblant de succès au fil de l’histoire sont, bien sûr, celles de la création qui le transcende.

N’oublions pas qu’il y a une immense responsabilité du créateur, de chacun créateur, face aux autres hommes qui ne créent pas ou peu ou simplement pas dans le même domaine.

Nous nous sommes durant plus d’un siècle totalement grugés sur la possibilité de transmission de ce qui était présenté comme les valeurs d’une élite autoproclamée. L’art, le savoir et l’éthique ont été instaurés comme fins en soi par des petits-bourgeois éblouis d’eux-mêmes, comme valeurs universelles, paravents glorieux de leur petit négoce et les instruments qu’ils ont inventés pour les répandre et les diffuser (les médias, forcément instruments de pouvoir, plus dociles et plus « cool » que les « hussards de la République », aujourd’hui quelque peu fatigués) se sont insensiblement substitués à leur contenu et à ceux qui étaient en charge de les transmettre. Après une première phase de réussite indéniable, de nouveau, dans le cadre mondialiste du capitalisme « new look » triomphant, le fossé est immense entre ceux qui détiennent un certain nombre de clés et les autres.

Il faut bien constater l’immense échec des « Lumières » en leur utopie [9] face à la remontée en force de l’illettrisme, de la xénophobie, de la corruption, de la violence aveugle et de la misère sous toutes ses formes qui gagnent rapidement du terrain même là où on pensait les avoir à peu près éradiqués. Sous couvert des avancées de la Démocratie et de l’unification technologique du monde, c’est en réalité aux mains des mafias que tombent de plus en plus vite tous les zones « libérés » (politiques, sociales ou économiques) ou en voie de développement. C’est d’un échec patent dont il s’agit face à ce retournement de la civilisation américano-occidentale sur elle-même où tout est sens dessus dessous, où le sens des mots eux-mêmes s’inverse, où l’intolérance est à nouveau une valeur, où les groupes humains, favorisés ou non, s’organisent en des sortes de hordes closes, hébétées et défensives, où les familles sont « monoparentales » et isolées, où les médias viennent fouiller la vie privée et même interroger la mort entre le hamburger et les frites, où la société tout entière tremble devant ses enfants devenus des sauvages et où ce sont les rejetons des classes moyennes et supérieures qui enseignent aux parents (quand ça n’est pas à leurs profs [10]) à se servir des nouveaux outils avant d’être, à leur tour, complètement dépassés comme dépositaires transitoires d’un fragment de savoir sans origine ni perspective, d’un instant d’oubli : quelques bits !

C’est exactement le modèle de fonctionnement de l’appareil Internet : le miroitement du miroir aux alouettes de tous les possibles qu’on n’aurait pas même osé rêver, mais dont on n’a pas la clé qui les mettrait en rapport et les feraient fonctionner. Il ne se trouve pas dans les médias (et pour cause) un seul œil ou presque pour observer lucidement les tuyaux en question. C’est quasi unanimement un blanc-seing accordé à la Sainte Technologie désocialisante et déspécialisatrice, cette fausse vision utopiste (on se précipite aveuglément dans le supposé avenir, accrochés, la conscience déjà en lambeaux, aux vieux modes du passé et prêts à se rassurer du moindre bobard). L’important, ça n’est pas que toutes les informations et les savoirs du vieux monde soient diffusés, pulvérisés instantanément dans tous les recoins de la planète (c’est la plasticité quantique de toute chose que j’évoquais dans notre dernière leçon), mais pour qui et pour quoi faire ? Illusionner des petites classes intermédiaires, elles-mêmes à nouveau dépossédées de la parole et socialement pulvérisées ? L’important ce serait (mais c’est une banalité) que chacun puisse les comprendre, puisse faire le tri dans l’incommensurable des propositions et s’en approprier vraiment ne serait-ce qu’une infime partie. Mais une part de plus en plus importante de nos concitoyens, y compris parmi les étudiants, ne comprennent même plus ce qu’ils lisent, quand ils lisent et sont incapables des analyses nécessaires, effectivement de plus en plus complexes et subtiles.

La circulation des vieilles valeurs tétanisées, en elle-même, n’est qu’un leurre puisque noyée dans une circulation générale informe et insensée. Ce qui fait béer ces gogos, ce n’est pas l’information et sa qualité éventuelle que fort peu sont en mesure de percevoir, mais sa vitesse et son instantanéité. On ne trouvera jamais sur Internet ce qui n’y est pas ou ce qu’en un sens, on ignore devoir chercher : le sens de sa quête. Seul le vide ou le vidé de tout sens peut ainsi circuler (le sens est ce qui pèse, ce qui adhère) : le processus, un courant électrique. L’important évidement c’est cette circulation même, la désinformation numérique représente déjà un poids d’environ le tiers de la croissance américaine (environ mille milliards de dollars), on prévoit qu’elle représentera plus de la moitié du poids économique dès le début des années 2000 [11]. Des petits malins commencent déjà, aux États-Unis, à calculer avec une nouvelle unité de compte, le « mégabit », la consommation de données par habitant [12], également valable pour le calcul du « temps universel ». Finies les heures les minutes et les secondes. Le temps consommé calculé en bits, pour tous, quelle trouvaille ! Insidieusement, ils confisquent tout, jusqu’aux repères les plus ancestraux, les ramenant à une même virtualité simpliste.

La nouvelle prétendue « culture » américano-mafio-techno-mondialiste est, à l’évidence, une anti-culture puisque son jeu d’impulsions-réponses est tout le contraire d’un vrai dialogue. Son symbole et son œuvre majeure, en cette fin de siècle, c’est « Titanic » . Plus le paquebot est gros et prétendu insubmersible, plus le nombre des victimes est faramineux lorsque, immanquablement, il coule. Plus le pouvoir est grand et impérial plus ses maléfices et la régression qu’il entraîne le sont. Le pouvoir absolu de la technique, c’est la catastrophe absolue. Elle signe la disparition de toute raison et de toute culture (de tout épicycle) au profit d’une mise en mémoire artificielle de simples réponses immédiates et prévues à des stimuli simplistes. Toute réflexion est abolie au bénéfice du simple réflexe. Et même ses valeurs suprêmes, les plus solides, sont ainsi vidées de tout sens : le meurtre du père ou du fils, sous quelque forme que ce soit, est un mode de vie, jusqu’aux valeurs économiques auxquelles ce monde semble tenir plus qu’à tout, qui sont désormais soumises aux hasards des désirs et pulsions du casino financier que sont les bourses virtuelles informatiques, puisqu’il n’y a même plus la confrontation physique de la « corbeille », cette lutte symbolique, le corps une fois de plus est nié. À l’inverse, toutefois, mon optimisme naturel me fait penser que plus la situation est désespérée et plus le risque est immense, plus les chances qu’à la vie de triompher le sont aussi.

Après plus de cent ans de Démocratie dévoyée, dopée et piquée à coup de fric, de « dévergondé baratin » et d’illusions, ceux qui étaient autrefois des « sujets » sont devenus des objets comme tous les autres : passibles de l’échange et de l’annulation dans le désintérêt total de tous. Objet de l’aveuglement généralisé. Le cyber-citoyen du Nouvel Âge n’a guère plus d’autonomie mentale que le serf du Moyen Âge, l’espoir de la résurrection en moins.

Pour ceux qui ont la possibilité de penser et de créer par eux-mêmes, pour ceux qui pensent justement qu’on ne peut vivre sans donner soi-même un vrai sens à sa vie, il est temps, je crois, de ramener l’Hermès disparu et perdu par la peau des fesses s’il le faut. Ne pas accepter comme fait incontournable cette stérilisation pseudo-rationaliste néo-bourgeoise et « mondialiste » qui s’instaure un peu comme en contre-pied ou complément du « mauvais goût » populiste et à « ras le bitume » des grands médias (c’est-à-dire des petits-bourgeois qui les font) et, je cite Gilbert Durand : « tout un modernisme artistique, tant pictural que musical ou littéraire, totalement élitiste et échappant aux critères de fonction, de valeur et de sens populaires qui furent les raisons d’être de toute œuvre d’art (et qui) s’est développé en marge de ce qu’est le pays réel de l’esthétique. Lointain prolongement de l’académisme momifié et de l’art saint-sulpicien, mais encore plus isolé que ces derniers parce que joignant à l’absence d’émission créatrice l’absence de réception populaire. » Dans la foulée, Gilbert Durand condamne en même temps ce pseudo intellectualisme médiatique « lui aussi entretenu à grand renfort de subventions mécénales d’une bourgeoisie inculte et le plus souvent étatique » [13] qui fait actuellement la parade sur l’estrade, agitée par d’autres personnages moins recommandables encore. L’art, moderne ou contemporain, tout le monde le sait, est, parmi d’autres, une grosse machine à laver l’argent sale. C’est pourquoi il y a peu de chance pour que les cotes artificiellement élevées de certains artistes internationaux ne s’effondrent. Et bien sûr, notamment et surtout en France, héritant des vieilles (et renouvelées) méthodes totalitaires, cette mafia crispée sur ses certitudes, d’autant plus qu’elle les sent fragiles et isolées, refuse toute critique, toute ironie et toute diversité autre que celle, illusoire, qu’elle impose, mettant face à « l’art contemporain » (mais aussi à la technologie, ce sont les mêmes) toute liberté d’expression et de pensée à l’index.

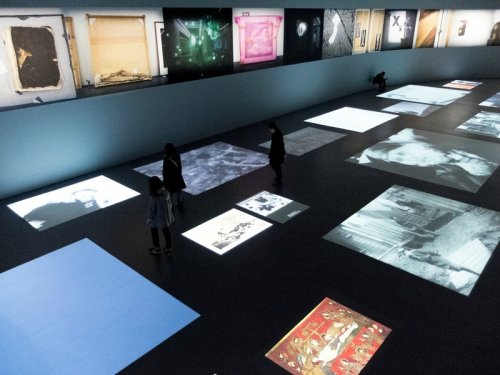

La difficulté, au milieu de la confusion, savamment entretenue, c’est qu’il n’y a pas, hors un académisme obtus et de circonstance, un « art contemporain » mais des « arts » de plus en plus différents et nouveaux, dispersés et sans repères. Une dilution générale fabuleuse, mais qui n’est qu’une autre forme de l’annulation. La sculpture contemporaine est évidemment différente des arts actuels du volume ou de l’installation ou encore de la vidéo. De même qu’une pratique nouvelle naît actuellement du numérique, regroupant la descendance des arts de l’image et dans le même temps différente de ce que l’on connaît et qui ne peut en aucune façon lui être comparée. Serra ou Caro ne font pas le même métier que Gilbert and George ou James Turrell, comme ce dernier n’a rien à voir avec un Garry Hill, Tony Oursler ou avec Jean-Luc Godard ou encore Jean-Louis Boissier, eux-mêmes étant d’un autre monde que Gina Panne, Michel Journiac ou Orlan. Et s’il n’y a plus de règles pour juger des arts en pleine démultiplication et dépassement, il n’y en a plus non plus et surtout pour juger réellement de ces différences. Chacun se retrouve seul avec sa création face à un monde à la fois clos et sans limites, dont il ignore, le plus souvent, les règles qui sont, faute de réflexion, essentiellement de mode, de snobisme et, bien sûr, financières.

Nous sommes, nous-mêmes, ici, isolés, assaillis par l’isolement et une certaine misère à l’intérieur d’un groupe qu’on définit comme médian, qui flirte avec les médias, les technologies et un certain pouvoir intellectuel, sans pour autant y détenir un pouvoir quelconque, au risque de l’indignité, sincères et également incompris de ceux dont nous dépendons et de ceux à qui nous souhaiterions nous adresser. Pourtant, « les gens » (une partie, tout au moins) sont parfaitement à même de comprendre le monde au seuil duquel on les a placés et l’art fût-il contemporain et même hermétique quand il est authentique et ne cache pas son absence derrière la contre-parole, une logorrhée dite « langue de bois » qui les rejette d’emblée.

Il y a précisément des « arts ligneux », arts officiels ou officieux – territoires d’une petite caste – qui tendent à prendre la place de toute construction individuelle. Un univers artistique du tout probable, « tout un système d’acculturation et d’anti-création, propre aux pays développés... [14] » et principalement à la France, dont les effets sont bien pire que ceux d’une censure. La censure provoque des révoltes et des bouillonnements souterrains, mais cet effet de brouillage, lui, entend rendre tout impossible parce que déjà prévu. Toute révolte est déjà prévue et canalisée contre les seules apparences. Le catalogue des fausses provocations et des subversions ne renvoie qu’à du déjà subverti mille fois : de la provocation imposée et institutionnelle. Il ne s’agit évidemment pas là de prendre parti dans la fameuse querelle du déjà tellement archaïque « Art contemporain » (c’est totalement vain et inutile), mais il est clair que hors ce groupuscule protégé qui apparaît comme une école internationaliste de l’éclectisme fin de siècle, il n’y a, chez nous, particulièrement, en l’absence d’un véritable marché (peut-être, d’un certain point de vue, faut-il s’en réjouir), aucune place reconnue pour qui n’a pas l’imprimatur de l’appareil (la poignée de fonctionnaires et de pseudo-critiques et commissaires qui s’auto-reconnaissent, se cooptent et font « la loi »).

S’élever contre le statut absurde de cet art-là, aujourd’hui, cet état de fait, c’est passer paradoxalement pour réactionnaire voire quasiment néo-nazi sous prétexte que les réactionnaires sont contre tout art vivant d’une façon générale. Mais cet art-là, y eut-il, plus qu’on ne croit, de véritables artistes perdus et noyés en son sein, n’est pas vivant et, à force de n’importe quoi critique, pseudo-art officiel et goût populiste des réactionnaires finiront bien par se retrouver sur les jolis bouquets de fleurs, les papiers peints et autres croûtes innommables (qui annulent la parole, le Verbe) qui peuplent les multiples « salons » et expositions municipales de nos provinces (mais aussi l’immense majorité des galeries américaines), puisqu’ils sont de même essence petite-bourgeoise et mortifère. On y amène déjà, en groupes, les enfants des écoles au même titre qu’on les conduit au musée : « ils feront leur choix eux-mêmes » disent les instits collabos. Ce n’est pas dur de deviner ce qu’ils préfèrent, pour de multiples raisons qui n’ont pas forcément à voir avec les « œuvres ». Ce sera le triomphe du consensus démocratique, un « art » pour tous, prédigéré et conforme. Ceux qui, aujourd’hui, crient « au loup ! » : marchands, critiques, institutionnels et artistes bricoleurs, sont eux-mêmes les fourriers de la culture, autant, au moins, que cette « droite » qu’ils dénoncent avec des glapissements de terreur et à laquelle ils ont oublié qu’ils appartenaient de facto, se diraient-ils à « gauche ». Mais ce sont là glapissements affectés. Vous savez comme moi qu’ils sont déjà prêts à investir dans les futures « sociétés alternatives de production d’art visuel », comme ils ont déjà récupéré les plus doués des prétendus agitateurs : tagueurs, grapheurs et autres D.J.

Il ne s’agit en aucune façon de faire cause commune avec les réactionnaires en question, contre les ordinateurs pas plus que contre « l’Art contemporain ». Mais plutôt de rejeter dans un même élan péremptoire tous ceux qui accaparent la parole, qui prétendent décider pour nous ce qui est bon pour nous, ce que nous devons faire et ce que nous devons aimer (sur les tuyaux de « Big Brother », dans nos assiettes ou dans les centrales « d’art con » et autres musées funérariums), en s’auto-justifiant et s’auto-congratulant : cette vieille classe dominante mafieuse aux multiples visages de la bêtise sûre d’elle-même, certains seraient-ils momentanément amicaux et complices.

L’art c’est le vivant lorsqu’il se pense. C’est le passage du réel au temps qu’il transcende dans le silence intérieur de l’émotion. Tout le reste est « bizness » et cela depuis la nuit des temps et à travers toutes les formes de civilisation. Et puis si le mot « art », effectivement connoté, vous fait mal, inventez-en un autre, plus doux à vos sens fragiles, depuis le temps qu’on proclame sa mort, c’est sûr qu’il commence à puer sérieusement le cadavre.

Sans pratiquer un optimisme outrancier, on peut raisonnablement penser que cette saison sèche ne durera pas forcément. Et puis qu’importe, puisque ça n’est pas du tout là que ça se passe. On ne peut guère y opposer provisoirement que des forages, des collectifs et des réseaux [15], comme une sorte de nouveau New Deal. Vous êtes ici, entre autres, aussi pour apprendre à faire ce départage.

En conclusion je dirai qu’il faut inventer du sens s’il n’y en a plus (et non de la signification, de ça on regorge). Fabriquer du réel s’il se meurt. Ramener la transcendance confisquée et bradée qui seule autorise et justifie l’échange. Peut-être s’amuser enfin : « prendre son pied », puisque tout est possible nous dit-on, que tout n’est plus que signes. Jusqu’à ce que le dire-vrai explose les pseudo-images pour mettre à jour le langage du monde nouveau (sans illusion). Pour « requalifier l’homme » comme disait René Char.

C’est, bien sûr, ce que font déjà un certain nombre de jeunes artistes, mais malheureusement isolés et vite récupérés par les galeristes et centres d’art toujours sur la brèche et à l’affût, ou économiquement et médiatiquement annulés pour l’instant. Il appartient à votre génération de comprendre que c’est en mettant en commun vos moyens et vos ambitions que vous parviendrez à court-circuiter le système et les noyaux officiels et mafieux, à dépasser le système de l’art, devenu le contraire même de ce que l’art toujours véhicule. « N’importe quel échafaudage précaire et pragmatique vaut mieux que le décalque des concepts, avec leurs coupures et leurs progrès qui ne changent rien » nous disaient encore Deleuze & Guattari [16]. Et si l’on ne peut échapper aux concepts comme faits de société, rempart contre la peur du différent qui s’instaure, il faut alors en inventer de nouveaux, une infinité de nouveaux, autant, peut-être, qu’il y a d’images possibles. Mais réagir de tout son être. Si j’osais : réa-jouir.

Il est clair que l’art contemporain n’est pas là où l’on pense habituellement qu’il se trouve. Tout le XXe siècle d’une certaine intelligentsia autoproclamée n’a fait que s’abuser sur lui-même, que jouer à se faire prendre des vessies pour des lanternes magiques. Si Picasso est sans doute un des artistes majeurs du siècle, les plus importants sont aussi, dans le désordre : Moholy-Nagy, Griffith, Chaplin, Fritz Lang, Murnau, le premier René Clair, Renoir, John Ford, Michael Curtiz, Abel Gance, Kurosawa, Guy Debord, les Straub, Chris Marker, Resnais, Godard, Fassbinder et quelques photographes comme Elmar Lerski, Brassaï, le Klein de New York, le premier Cartier-Bresson, etc. C’est là, du côté des images technologiques et optiques, éphémères et proliférantes, sans lieu, que se situe sans conteste l’apport de notre siècle, en tout cas sa spécificité. L’idée importante, bien sûr, ce n’est pas que la photo, le cinéma ou encore la vidéo seraient les nouveaux arts, mais que ces techniques permettent à l’art d’opérer son dépassement social.

L’entre-deux-guerres, si déterminant, ce n’est pas dans la peinture ou la sculpture qu’il se manifeste et s’exprime, celles-ci ne vivent alors que l’épuisement des avant-gardes comme elles ne vivent aujourd’hui que leur survie artificielle dans une sorte de coma dépassé. C’est dans l’extraordinaire bouillonnement des technologies que vit alors la photographie des artistes et que vit le cinéma expérimental et l’autre aussi (celui qui raconte des histoires), parfois. C’est dans cette jeunesse, cette radicalité des expériences poussées jusqu’au bout, sans idée préalable de ce qu’on y va trouver, que notre civilisation puise encore son lait et sa sève.

Depuis la fin de la guerre et le plan Marshall, on peut se demander en parcourant les nouveaux musées, les supermarchés de l’art, les galeries, où sont passés cette jeunesse, cet enthousiasme de la véritable création, ce reflet, cette émission d’une civilisation dans ce qu’elle a de turgescent et de fécondant. Ce n’est pas dans la barbouille infinie et péniblement masturbatoire ou le ripolinage des surfaces interchangeables, dans le bricolage des matériaux de récupération et l’installation poussive de concepts prétendus éternels, à grand renfort d’indigence de pensées promue « réflexion » par de plus indigents encore et sans le moindre travail. Ce vieux monde de vieux banquiers, de vieux épiciers et de vieux profs, fussent-ils jeunes et sémillants en apparence, ne s’est pas remis de ses suicides ratés et honteux, toujours shooté au Verdun, à l’Auschwitz et à l’Hiroshima, au Sétif ou au Mi-Lai, et incapable, sauf dans le cinéma, la photographie et la BD, nouveaux médiums, d’en donner la moindre idée, la moindre image. Non cette jeunesse, cette vie, ce plaisir et cette douleur intenses, c’est au cinéma qu’on les trouve, justement, chez les jeunes mordus fanatiques de Delluc puis de Langlois, chez les jeunes gens qui bricolent en 16 mm ou maintenant en vidéo, à la maison, et aussi dans une certaine photographie volontairement différente des modèles proposés. Bref dans cette « image » devenue américaine à la faveur de la guerre ; c’est-à-dire, croyait-on alors, libre. Avec évidemment, comme toujours, un déchet considérable et l’inévitable tétanisation qu’elle entraîne. Mais c’est là que ça se passe depuis soixante-dix ans. C’est là que les gens vibrent pour de bon : facteurs et/ou regardeurs. C’est là, art ou non-art, peu importe, que sont l’éblouissement et l’émotion. Dans ce jeu subtil entre temps et mouvement, entre le fixé et la durée. C’est là que ce siècle dit ce qu’il a à dire sur le monde et sur lui-même. C’est dans « l’image » que s’exprime la civilisation de « l’image » ou alors les mots ne veulent plus rien dire.

Plus que jamais il nous faut, comme un drapeau, déployer l’image, notre image, dans tous ses processus de constitution, de migration et de dissolution.

Faisons des images avec ou sans guillemets, de plein titre ou déléguées. Manuelles, photographiques, cinématographiques, numériques, qu’importe. Qu’elles bougent ou soient apparemment immobiles, mettons-les en cause. Volons-les. Tournons-les et détournons-les. Pétrissons-les. Retournons-les en bourriques. Piratons-les. Faisons rendre gorge à ces infidèles semblances qui ne ressemblent jamais à ce qu’on veut croire. Rentrons-leur dedans et jouons-leur de la dialectike, de la sémiotike ou de la musike. Illuminons les corps, les raccords, les flux, les intervalles, les syncopes ou les courbes, les lignes, les taches ou les traces. Il faut se laisser « traverser par les multiplicités » comme aurait dit encore Deleuze. Hybridons-les. Prenons et laissons-nous prendre avec délices. Jubilons dans les tempêtes visuelles. Submergeons, engorgeons, détournons le système, ses interfaces et ses tuyaux. Soyons irrespectueux et sauvages. Même si chacun n’y met rien que son plaisir (c’est déjà énorme) dans un superbe tourbillon dionysiaque (la pire des choses, c’est d’être immobilisé), le spectateur finira bien par y trouver sa propre pâture.

Qu’importent, en fait, l’image quand elle est vraie et ce qu’elle véhicule ou non. Elle est. Elle est vivante. Elle a toujours été la liberté même puisque d’abord elle est question.

Même isolée, elle n’est jamais seule. Nos mémoires en sont pleines qui lui font écho et font la sarabande. Ce qui compte, c’est le rapport entre les images, leur généreuse copulation que personne ne peut contrôler. « Les images ne cessent pas d’agir et de réagir les unes sur les autres, de produire et de consommer [17] ». Elles ont, en fait, une capacité de résistance et de fusion insoupçonnée à tout ce qu’on prétend leur assigner. C’est même là, en un certain sens, leur rôle. Il nous faut communier dans cette complicité que nous entretenons tous avec les images, avec ce pouvoir extraordinaire de l’illusion qu’elles entretiennent, à quelque niveau qu’elle se situe face à cette normalisation idiote et criminelle du substitut au réel, de substitut à l’art (sans art) que nous nous laissons imposer. L’homme s’imagine qu’il aura remporté une grande victoire sur la nature, considérée comme hostile, le jour où il n’y aura plus partout en guise de réel direct que des ersatz de son cru [18]. Je crains qu’alors il n’ait lui-même disparu dans le processus. Il nous faut, au sein du vivant, prôner l’instable, le précaire, le mouvant et le métissé comme valeurs, comme barrage contre l’entropie technologico-financière qui n’est que simulation du mouvement, virtualité (cf. la circulation des capitaux, des informations, etc.), une autre forme négative de la symbolisation, de la représentation nécessaire.

Si la photographie courante, quelque forme qu’elle prenne à l’avenir, signe à terme la mort d’un certain rapport au réel (le regard définitivement sous la coupe médiatique d’une néo ou supra mafio-économie [19]) et si les « nouvelles images » telles qu’utilisées sont, transitives, cette mort elle-même (l’informe), il nous faut désormais accepter de voir l’« image » avec les yeux dont René Girard voit l’ethnologie puisque, dit-il, « c’est toujours comme tombeau que s’élabore la culture [20] ». Et c’est bien toujours de cela dont il est question, l’art a toujours flirté avec la mort, dansé avec, baisé avec, jonglé avec l’Énigme et l’Abîme (d’où sa trop fréquente fascination pour le pouvoir). C’est là sa grandeur s’il faut lui en trouver une.

Mais gardons à l’esprit que les tombeaux concernent les vivants, qu’ils sont eux-mêmes d’abord un questionnement : la question et que jamais l’homme n’a délibérément laissé la mort faire elle-même ses tombeaux.

Angoulême – Poitiers – 1996 – 1997, Angers – 2006

Notes

[1] Plus personne ne sait « lire » les tableaux des musées, les livres sont devenus d’images (les BD) voire livres-objets prétendus interactifs, etc. et les campagnes mêmes qu’on lance pour « sauver » la lecture, contribuent à faire du livre traditionnel un objet sacré (séparé) et de la lecture non plus un désir mais une sorte de rite réservé à une élite et qu’il faudrait partager sous peine désocialisation.

[2] In Pourparlers, ibid.

[3] Novalis : Fragments. Paris, Aubier Montaigne, 1973.

[4] Christian Dotremont in : Les développements de l’œil, texte de 1950 repris dans le catalogue Ubac, Galerie Maeght, Paris, 1983.

[5] C’est-à-dire savoir donner intensément et se donner mais aussi recevoir avec la même générosité.

[6] Vladimir Jankélévitch : Le je ne sais quoi et le presque rien. Paris, Éditions du Seuil, 1980.

[7] Gilbert Durand : Beaux-arts et archétypes. Paris, P.U.F., 1989.

[8] En fait c’est d’un combat contre les nouvelles barbaries dont il s’agit, d’un système impérialiste qui tend à éliminer la multiplicité et la diversité de la vie au bénéfice de seuls systèmes simplistes et en même temps infinis. Une régression humaine sur fond de progrès technique (encore une fois ce ne sont évidemment pas les outils que je mets en cause mais ce qui les impose). Nous nous sommes battus à mort, au fil des siècles, pour des raisons infiniment plus futiles. Déjà dans les années soixante, un Michel Debré qu’on ne peut soupçonner d’avoir été de gauche, clamait à qui voulait l’entendre que « l’Amérique nous avait déclaré la guerre ». Elle est en passe de la gagner sans que l’ensemble des Européens n’ait fait véritablement mine de se défendre, acceptant par avance les rôles de prolétaires ou d’esclaves branchés qui nous sont réservés dans ce futur « paradis ». À l’orée du nouveau siècle, la situation est décisive et c’est d’abord sur le terrain des images (de la représentation qu’on se fait du monde) qu’aura lieu, qu’a lieu, l’ultime bataille.

[9] En fait ce qui n’était qu’un moyen provisoire a été à tort pris pour un but généreux et forcement illusoire.

[10] Faute de formation prévue, alors que je suis censé enseigner la photographie et la vidéo, c’est un de mes étudiants qui m’apprend actuellement à utiliser le logiciel « Première ». Note de mars 2000.

[11] En gros l’essentiel des informations recherchées est constitué par la correspondance commerciale, la pub du marchand de pop-corn du coin ou les jeux. Le commerce (pour aller vite) qui détient les tuyaux en détient bien évidemment aussi le contenu, pour le reste, n’oublions pas que l’internet a été inventé par les militaires américains dans le but explicite de contrôler l’ensemble des informations mondiales.

[12] Information et note ajoutée en 1999.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Deleuze, entretien à Libération, opus cité.]. D’autres réseaux évidement[[Parmi tous les possibles on peut citer entre autres ce rapport nouveau son-image, création de films et improvisations d’images sur instruments numériques et de musiques techno que pratique, par exemple, un groupe germanique comme Statzion Rose sur des réseaux de concerts-performance-vidéo alternatifs, indépendamment, bien sûr, de l’éventuelle qualité de ces performances ou des projections dans des réseaux de cafés-vidéo qui semblent actuellement se développer. Note de décembre 1999.

[16] Mille Plateaux, opus cité.

[17] Gilles Deleuze : Trois questions sur « Six fois deux » de Godard, in Les Cahiers du Cinéma N° 271, novembre 1976. Repris dans Pourparlers, opus cité.

[18] Ils ont raison ceux qui, avec mauvais foi pourtant, prétendent que s’élever contre l’informatique généralisée aujourd’hui, c’est la même chose que ceux qui vitupéraient contre la machine à vapeur au XIXe siècle. Car en soi la machine à vapeur n’a pas été un progrès, elle fut porteuse d’une misère incommensurable et de régressions sociales épouvantables. La période montante de l’ère industrielle fut une catastrophe, si la croissance globale, en France, fut durant tout le siècle de 2,5 % en moyenne et presque le double après le second empire, ce ne fut évidemment pas le cas, au contraire, du niveau de vie moyen des travailleurs ni de leurs conditions de vie, 60 millions d’européens ont dû alors fuir et émigrer pendant que s’élaboraient des fortunes immenses et 20 millions furent sacrifiés sur les champs de bataille de la première guerre mondiale (parmi lesquels, et c’est justice, quelques capitalistes). Le progrès se situe dans le dépassement de la machine à vapeur et de ses épouvantables conséquences, dans les victoires au jour le jour des forces sociales contre ceux qui l’imposaient et l’utilisaient à leur unique profit.

[19] Une étude de janvier 2000 indiquait que les différentes maffias étaient impliquées directement dans environ 50% des échanges économiques mondiaux et cela n’a fait que croître évidemment depuis cette date. C’est véritablement une « pax maffiosa » qui règne désormais sur le monde occidental. Les démocraties ne sont plus que le masque d’une tyrannie parmi les plus abominables que l’humanité se soit données.

[20] René Girard, opus cité.