Accueil > Les rubriques > Images > Morel et son invention

Morel et son invention

Le pouvoir psychique des images

,

À l’occasion de l’exposition "L’invention de Morel ou la machine à images" qui se tient à la Maison de l’Amérique latine, nous republions le texte de cette conférence de 2007 (TK-21 N° 10).

En effet comme nous le confirme chaque jour qui passe sur cette terre la puissance magique des images n’a pas disparu. En effet, elle ne tient pas seulement dans le fait que « cet espace-temps propre à l’image n’est autre que le monde la magie — monde où tout se répète et où toute chose participe à un contexte de signification » comme l’écrit Wilém Flusser, mais dans le fait que « les images techniques omniprésentes autour de nous sont sur le point de restructurer magiquement notre ”réalité” et de la transformer en un scénario planétaire d’images ».

Question d’image

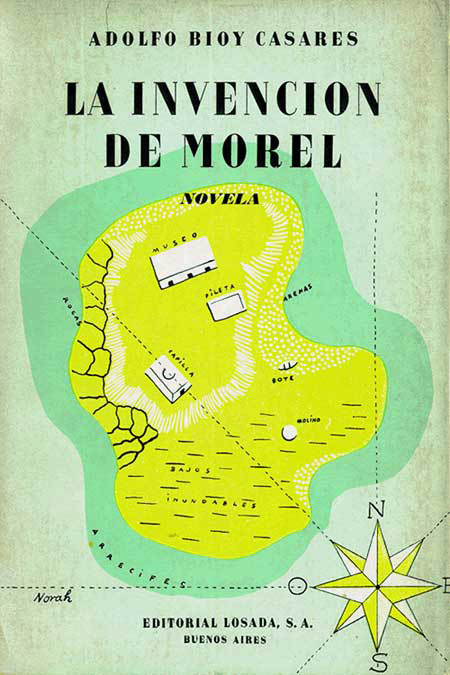

Le roman d’Aldolfo Bioy Casares, L’invention de Morel date de 1940. La dimension profondément visionnaire de ce texte n’a échappé à personne, mais il n’est pas certain que l’on ait pris en compte la question essentielle que ce texte nous pose aujourd’hui et que l’on pourrait formuler ainsi : Que nous veulent les images ? ou plutôt : Que veut l’image en nous ?

Mais de quelle image parle-t-on ?

Si, en effet, l’image dont il est ici question n’est pas icône ou tableau, à l’évidence elle en dérive, en descend ou si l’on préfère recourir au vocabulaire théologique, elle en procède. Il est vrai pourtant que les images que ce roman invente sont d’un genre particulier, des images que l‘on pourrait qualifier d’impossibles, mais qui par la vertu de cette fiction accèdent à l’existence. En effet, ce ne sont pas non plus, stricto sensu, des images cinématographiques, même si elles sont projetées par un appareil et qu’elles ont été enregistrées par un autre appareil. On peut dire qu’elles sont plutôt des sortes d’hologrammes. Mais c’est bien sous le statut d’images qu’elles existent, d’images mobiles et projetées dans l’espace et cela à l’infini.

Les images inventées par Morel sont donc à la fois des représentations de la réalité et une réalité en tant que telle, ce que sont toutes les images, mais elles sont aussi, même si ce sujet n’est pas directement abordé comme un problème mais bien comme quelque chose de résolu, le résultat de calculs savants ayant permis d’élaborer et de construire une machine, ou plutôt un appareil voire deux appareils, capables de produire et de projeter ces images. Comme toutes les images « inventées » par des appareils, celles-ci ne sont donc plus d’abord des projections de la réalité mais bien des matérialisations des concepts abstraits ayant permis de les réaliser. L’imagination de Bioy Casares est venue buter sur ce point essentiel et cela à la fois au sens d’y trébucher mais aussi au sens de le révéler.

Mais avant de nos plonger dans l’univers inquiétant de ce roman, vous me pardonnerez de vous rappeler en quelques mots l’étrange histoire qu’il raconte et dont le Venezuela et la ville de Caracas ne sont pas absents, la ville étant nommée deux fois dans le texte et le pays faisant l’objet d’une déclaration de foi patriotique à l’extrême fin du livre

Résumé d’une histoire

Ce roman est donc le journal d’un fugitif qui pour échapper à la justice de son pays finit par se réfugier sur une île apparemment déserte mais qui a la réputation d’être le foyer d’une maladie mystérieuse. Entourée de marécages, elle est dominée par un monticule central qui est occupé par une bâtisse solide comprenant une chapelle, un « musée », des chambres, des cuisines, des souterrains et même une piscine. Il choisit de vivre dans le marécage, craignant que l’île ne soit visitée et qu’il soit repris par des visiteurs éventuels, mais il se rend régulièrement dans la bâtisse. Un jour, il entend des pas et des voix et aperçoit des gens qui ont l’air d’habiter ces lieux. Il ne les a pas entendus ou vus arriver. Surmontant son angoisse, il les observe et finit par repérer dans le groupe qui semble mener une vie de rentiers en vacances, une femme très belle dont il tombe amoureux. Au risque d’être découvert, il va tout tenter pour attirer son attention et se faire aimer d’elle. Mais, pas plus d’ailleurs que les autres habitants, elle ne semble remarquer sa présence. Bannissant toute prudence, il finit par se mêler à leur vie. Il est alors contraint de remarquer de singulières particularités. D’une part, il leur arrive de répéter les mêmes gestes et les mêmes paroles avec les mêmes interlocuteurs. D’autre part, ils se livrent à leurs occupations au demeurant frivoles sans tenir compte des conditions météorologiques, comme de danser sur la terrasse au son d’un phonographe et sous une pluie torrentielle. Parfois, dans le ciel, il voit deux lunes ou deux soleils.

Face à cette aberration, il va se mettre à échafauder des hypothèses. Il est peut-être le jouet d’hallucinations, ces personnes sont peut-être des extra-terrestres, il est peut-être mort ou il a tout simplement affaire à des fous. Au cours de leurs réapparitions, il apprend à connaître leurs noms et s’aperçoit que Morel, le chef du groupe tente, apparemment en vain, de séduire celle qu’il aime, Faustine, mais elle ne lui témoigne qu’une étrange et absolue indifférence, comme tous les autres d’ailleurs. Laissons le soin au grand écrivain français Maurice Blanchot le soin de poursuivre ce résumé : « Allons au dénouement. L’organisateur de cette petite compagnie est un savant qui a réussi à obtenir des êtres et de toutes choses une image absolue, telle qu’elle s’impose à tous les sens comme le double identique et incorruptible de la réalité. Le savant à leur insu, a « filmé » ses amis, dans chaque instant de leur vie pendant une semaine qui sera éternelle et qui recommence chaque fois que les marées mettent en mouvement la machinerie d’où dépendent les appareils de projection. Jusqu’ici, le récit n’est qu’ingénieux. Mais il nous est réservé un second dénouement où l’ingéniosité devient émouvante, poursuit Maurice Blanchot. Le fugitif vit donc auprès des images, il vit auprès de la fascinante jeune femme à laquelle peu à peu il se sent lié, mais cependant pas assez, il voudrait entrer dans le cercle de son indifférence, entrer dans son passé, modifier le passé au gré de son désir ; d’où lui vient ce dessein : adapter ses gestes et ses paroles aux gestes et aux paroles de Faustine pour qu’ils se répondent comme une allusion à ce qu’un spectateur croirait être leur intimité heureuse. Ainsi vit-il toute une semaine pendant laquelle, mettant en mouvement les appareils de prise d’images, il se fait reproduire avec elle et avec tous, devenant à son tour image et vivant merveilleusement dans cette intimité imaginaire (naturellement il s’empresse de détruire la version de la semaine où il n’était pas). Le voilà désormais heureux et même une sorte de bienheureux : bonheur et éternité qu’il doit payer, c’est le prix, de sa mort, car les rayons sont mortels. » (Maurice Blanchot, Le livre à venir, chapitre VII, p. 138)

L’enjeu de ce roman d’anticipation est bien celui-ci, tenter de comprendre ce qu’il en est de la puissance magique de l’image. Elle était, en 1940, suffisamment installée dans nos vies pour avoir dévoilé à ses observateurs les plus lucides, ses puissances les plus évidentes. Mais le jeu de la fiction permettait déjà d’évoquer de manière directe certains aspects plus violents, plus radicaux qui ne se sont révélés dans toute leur puissance finalement qu’après un demi-siècle supplémentaire de domination sur nos esprits.

Image sans raison

L’image, on le sait, nous lie, à la fois à nous-même et à l’autre, au regard de l’autre mais aussi à cet autre qui est, au moins dans le mythe de la création, celui qui nous créa, pour le dire d’une formule qui relie les traditions platonicienne et chrétienne, à la fois à son image et à sa ressemblance. Mais que signifie cette distinction ? Elle engage en fait la question de la présence, de la présence du divin dans l’image comme de la présence de l’humain. Le divin peut exister sous deux formes, celle des idées dans la tradition grecque et celle du corps, du corps du Christ, du dieu devenu homme, dans la tradition chrétienne. Le dieu vivant est celui dont le visage, dit-on, s’imprima sur le linge que lui tendit Véronique, donnant ainsi naissance à l’image achéiropoiète, à la première et ultime image, à l’unique image, celle qui n’ayant pas été faite de main d’homme servit de base et de légitimation au développement de l’imagerie chrétienne et aux discours au sujet de la ressemblance et de l’image.

Dans les deux traditions, nous savons que les choses ne furent pas si simples et que les positions de départ, platonicienne comme chrétienne, sont plutôt iconoclastes qu’iconophiles. Si ce point est souvent évoqué, on ne se demande que rarement pourquoi la pensée grecque et la pensée chrétienne sont, dans leurs textes fondateurs tout au moins, opposées à l’image. La première, c’est sans doute parce qu’elle est fascinée par les figures rationnelles que sont les idées et qu’elle pense qu’il est possible de rendre compte du réel par le texte et l’écriture, à travers une pensée dialogique. L’autre trouve dans les textes dont elle s’inspire, ceux de l’Ancien Testament et dans ceux qu’elle se met à composer et qui deviendront le Nouveau Testament, les moyens suffisants permettant de rendre compte des relations entre l’homme et son créateur. Dans les deux cas, l’image est moins nécessaire qu’inévitable, mais surtout à combattre au nom d’une pureté de la pensée qui ne s’atteint que par le texte ou d’une plénitude de la présence qui ne s’atteint que par l’abolition de toute distance, de toute médiation.

Mais, sans doute faut-il le dire d’une manière simple, la pensée et le cerveau ne se contentent pas, pour saisir le monde, de la seule pensée conceptuelle organisée linéairement. La saisie du monde passe aussi par cette dimension magique qui est celle de l’image, même si elle ne se réduit pas à celle de l’image, en ceci que l’image rend présent ce qui est absent là où le texte permet au mieux d’accepter l’absence en expliquant les raisons de cette absence.

L’image serait ainsi du côté du rêve ou de la magie, de l’irrationnel, là où le texte serait, lui, du côté de la raison, des raisons et du rationnel. Pourtant, l’image, les images sont aussi porteuses d’éléments qui permettent de s’orienter dans l’existence, et donc de connaissances, même si elles sont d’un autre ordre. Et nous savons aussi que cette distinction, pour valide qu’elle soit, ne recouvre pas ce que l’histoire nous montre, à savoir que les images et les textes ont toujours entretenu des relations complexes et mêlées, si entrelacées même, qu’il est parfois difficile de les séparer.

Que veut la conscience ?

Le personnage du roman L’invention de Morel se trouve faire face à un double problème, celui de ne pas disposer des livres dont il aurait besoin et celui d’être confronté à des images qui sont à la fois plus que des images bidimensionnelles et pourtant rien que des images. Au fond, sa situation est la même que celle de l’homme moderne qui se trouve avec des textes devenus opaques et qui ne lui permettent plus de poursuivre véritablement sa quête, et qui se trouve envahi par des images qui, elles, dressent devant lui les apparences d’un paradis d’affects purs. Mais si elles ne permettent pas d’accéder à une transmission des connaissances qui est la seule forme réellement acceptable d’éternité, il semble pourtant qu’elles en offrent une autre.

En ce qui concerne les rapports aux images, on sait ce qu’il en est dans le roman, elles prennent toute leur puissance dans la mesure où parmi elles, se trouve une femme dont le héros tombe amoureux. En ce qui concerne les livres voici ce que l’on peut lire au début du roman : « Il y a un hall, aux bibliothèques inépuisables et incomplètes : on n’y trouve que des romans, de la poésie, du théâtre [...] J’ai parcouru les rayons, en quête d’une documentation pour certaines recherches que mon procès avait interrompues et que je souhaitais poursuivre dans la solitude de l’île (je crois que nous perdons l’immortalité parce que la résistance à la mort n’a pas évolué ; nous insistons sur l’idée première, rudimentaire, qui est de retenir vivant le corps tout entier. Il suffirait de chercher à conserver seulement ce qui intéresse la conscience) » (p. 17-18). Or qu’est-ce qui intéresse la conscience ? C’est sans doute la question implicite qui hante ce texte. Ce qui est certain, c’est qu’elle est comme rendue impuissante par la faillite des textes à rendre le monde transmissible et donc éternel.

Cette faillite des textes est certes métaphorique, mais elle est effective dans la trame narrative du roman En effet, aucun livre ne va être considéré par le héros comme susceptible de lui ouvrir les portes de l’éternité, entendons, lui permettre d’envisager la mise ne place d’une transmission durable de ce qui pour lui se révèle essentiel. En d’autres termes les textes ne sauvent plus.

Se pose donc aussi la question de ce qui peut paraître essentiel à un homme qui, métaphore là aussi de l’humanité perdue dans un cosmos inhospitalier, est seul et sans aucune ressource, sur une île qui se révèle n’être pas déserte, mais hantée par des sortes de fantômes humains. Et ce qui va lui paraître essentiel, ce ne sera pas de sauver une forme ou une autre du savoir, ni même de chercher à comprendre le contenu de l’invention de Morel et de le transcrire afin de le transmettre à ceux qui viendraient un jour sur l’île, mais bien de sauver ce qui n’a pourtant aucune autre existence que fictive, l’amour absolu qu’il éprouve pour une morte qui hante l’espace temps sous la forme d’une image tridimensionnelle et avec laquelle il n’a d’autre relation que celle qu’il invente de toute pièce, dans ses rêves.

Ce qui hante la conscience ce n’est donc pas le savoir, la connaissance, mais l’image, et l’image dans tous les sens du terme, au sens d’objet visible réel mais non vivant, mais aussi au sens d’apparence mensongère et trompeuse s’opposant à la certitude qui peut naître de la connaissance réglée de la consistance du réel et de la vérité. Ce qui hante la conscience, du moins lorsqu’un homme se trouve dans une situation où il est seul, abandonné et faisant face à l’existence d’appareils capables de capter et d’émettre des signaux sous forme d’images et à travers elles une nouvelle forme d’éternité, ce qui la hante donc, c’est le paraître. Mais avec ce terme, ce n’est pas tant l’apparence qui est visée que le geste même d’apparaître et de se tenir là dans le visible, d’être en quelque sorte un objet pour une éventuelle conscience à venir. C’est donc à se dissoudre comme conscience pour naître comme image pure d’un affect pur, fût-il comme tout affect inexistant en dehors de l’esprit qui le conçoit et l’éprouve, que cherche la conscience.

La question est de tenter de déterminer si cette propension est liée à la conscience elle-même ou au fait qu’elle se trouve en présence d’appareils d’un genre nouveau ?

L’aura

Dans un texte resté célèbre, Walter Benjamin tente de comprendre ce qui se produit dans la relation de l’homme aux images à partir de l’invention de la photographie d’une part et du cinéma d’autre part. Afin de rendre compte de la mutation de la transmission des informations entre le régime textuel qui précède celui des images reproductibles mécaniquement et qui est celui de la conscience historique et rationnelle et le régime nouveau qui s’installe et qui est rendu possible par la « création » d’un nouveau genre de psychisme basé sur un type de reconnaissance et de connaissance par les images, il a recours à la notion d’aura. L’aura désigne une sorte de fond originaire dans lequel une chose prend et trouve sa signification. « Ce qui fait l’authenticité d’une chose est tout ce qu’elle contient d’originairement transmissible, de sa durée matérielle à son pouvoir de témoignage historique » (« L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique », p. 92). Or cet enracinement de la chose est ce qui est plus que menacé, ce qui est détruit par l’apparition des images reproductibles mécaniquement. « On pourrait dire, de façon générale, que les techniques de reproduction détachent l’objet reproduit du domaine de la tradition » (ibid., p. 92). Ce détachement, cet arrachement, est précisément ce qu’induit non seulement dans l’attitude des hommes vis-à-vis des choses, mais des hommes vis-à-vis d’eux-mêmes, la présence d’un appareil enregistreur, capteur et émetteur d’images.

« Au cinéma, l’important est moins que l’interprète présente au public un autre personnage que lui-même ; c’est bien plutôt qu’il se présente lui-même à l’appareil » note en effet encore Walter benjamin (ibid., p.104-105). En ce point de son analyse, il évoque un roman de Pirandello, intitulé, On tourne, et dans lequel ce dernier a déjà parfaitement compris ce qui est en jeu dans la manière dont le corps de l’acteur est perçu par cet acteur même précisément lorsqu’il tourne, c’est-à-dire lorsqu’il s’offre au dieu avide et dévoreur que l’on nomme la caméra. « Les acteurs de cinéma, écrit Pirandello, se sentent comme en exil. En exil non seulement de la scène, mais encore d’eux-mêmes. Ils remarquent confusément, avec une sensation de dépit, d’indéfinissable vide et même de faillite, que leur corps est presque subtilisé, supprimé, privé de sa réalité, de sa vie, de sa voix, du bruit qu’il produit en se remuant, pour devenir une image muette. La petite machine jouera devant le public avec leurs ombres, et eux, ils doivent se contenter de jouer devant elle » (Pirandello cité par Walter Benjamin, ibid., p.105). On le comprend, au détail manquant près de la voix et du bruit que l’imagination de Bioy Casares a su combler, L’invention de Morel peut apparaître comme le roman dans lequel la question de l’aura est posée et avec elle la question de la nouvelle structure psychique qui apparaît et s’inscrit dans l’homme au contact prolongé des appareils.

Car l’homme sur l’île est en exil, mais il l’est doublement, car à l’exil loin des hommes qu’il fuit, s’ajoute l’exil loin de celle qu’il aime et cet exil a ceci de particulier qu’il a lieu alors même que le corps du héros est en quelque sorte « en présence » même de celle qu’il aime. Mais il est en présence d’une absente pourrait-on dire, puisqu’elle n’est qu’image projetée dans ce ciel vide des passions mortes qu’est le territoire inhospitalier de cette île abandonnée. L’aura est donc précisément ce qui manque à cette absente-là qui pourtant a tout y compris la parole. Mais il lui manque quelque chose et c’est précisément non pas la vie, elle existe avec toutes les apparences de la vie dans les moments enregistrés bien sûr, mais la conscience. Faustin, comme tous les autres acteurs involontaires de cette farce tragique, ne sent ni ne pense. En d’autre termes, elle ne perçoit rien, ni elle-même, ni les autres. En d’autres termes, elle est privée de conscience, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus se projeter imaginairement dans une durée autre que celle de son existence factuelle, celle des gestes qu’elle répète par la grâce des machines, à l’infini et pour l’éternité. Elle a perdu son aura et est devenue une image. Mais, on le comprend à la fin, elle et tous ceux qui se pavanent sur cette île sont morts. Leur mort fut même la condition de leur accès, involontaire de surcroît à cette éternité de l’image qui est la leur désormais.

Peur et fascination

La puissance des images tient en ce qu’elles rendent présente une absence, que ce soit un être, une chose ou une idée. Mais leur puissance tient aussi non tant à leur statut d’image qu’à la fascination qu’exercent sur l’homme les appareils, en particulier ceux qui servent à produire des images fixes ou mobiles. Ces appareils, des hommes les ont inventés et construits, mais ils semblent avoir acquis une sorte d’autonomie réelle de fonctionnement par rapport à leurs inventeurs. Cette autonomie n’est pas non plus un élément négligeable dans la fascination qu’ils exercent sur les esprits et les consciences, pour ne pas dire les âmes. Mais la fascination n’est jamais loin de l’horreur panique, à croire même, qu’elles habitent dans le cerveau à quelques neurones de distance ! Et c’est bien entre fascination et panique que se joue l’une des scène les plus inquiétantes de ce roman, le moment où le héros découvre que les images ont une consistance matérielle supérieure à celle de la réalité même. « J’avais fait demi-tour et avançais les yeux baissés. Comme je regardais le mur, j’ai eu le sentiment d’être désorienté. Je cherchai la fente que j’avais faite. Elle n’y était plus. J’ai cru que ce pouvait être un intéressant phénomène d’optique et j’ai fait un pas de côté, pour voir si l’illusion persistait. J’ai tendu les bras dans un geste aveugle. J’ai palpé tous les murs. J’ai ramassé à terre les morceaux de porcelaine et de brique que j’avais fait tomber en perçant l’ouverture. J’ai palpé la muraille au même endroit, très longtemps. J’ai été obligé d’admettre qu’elle s’était reconstruite » (p. 103-104). En d’autres termes les images projetées par l’appareil inventé par Morel sont indestructibles. Ou si l’on préfère, leur aura a tout entière été absorbée par l’image. Et c’est en cela que tient la fascination qu’exerce l’image sur l’esprit humain. « J’étais bouleversé par la terreur de me trouver dans un lieu enchanté et par la révélation confuse que le merveilleux se manifestait aux incrédules tels que moi, intransmissible et mortel, pour se venger » (p. 105). On sait le choix que va faire le héros, le sacrifice de son corps matériel, prix à payer pour accéder à l’éternité de ces images dans lesquelles il va venir se glisser afin d‘y partager la vie de celle qu’il aime et qui pourtant ne le connaît pas, la belle Faustine.

Puissance magique des images

N’est-ce pas là, dans ce choix délibéré d’accepter de mourir pour rejoindre une sorte de paradis à la fois réel et absurdement irréel, que Bioy Casares réussit à nous faire comprendre ce qu’il en est de la véritable puissance magique des images ? Elle ne tient pas seulement dans le fait que « cet espace-temps propre à l’image n’est autre que le monde la magie – monde où tout se répète et où toute chose participe à un contexte de signification » comme l’écrit Wilém Flusser dans son livre Pour une philosophie de la photographie (p. 10), mais dans le fait que « les images techniques omniprésentes autour de nous sont sur le point de restructurer magiquement notre ”réalité” et de la transformer en un scénario planétaire d’images » (p. 11). Le roman de Bioy Casares est sans aucun doute l’un de ceux qui ont le plus directement permis de percevoir ce qui était en jeu avec l’invention des appareils et en particulier des appareils capteurs et émetteurs d’images. Ce qui est enjeu, c’est bien que leur accumulation nous plonge dans un monde où la linéarité historique ne constitue plus la référence absolue, l’étalon auquel on mesure le sens de la vie. Le monde des images met fin à notre croyance dans la puissance de l’histoire. Il ouvre devant nous un autre monde, gouverné par une temporalité circulaire dans laquelle peut exister une nouvelle forme de conscience, la conscience magique. Cette conscience magique est celle qui gouvernait les hommes vivant avant l’invention de l’écriture et de l’histoire, celle qui s’empare de nous à l’aube du troisième millénaire, au moment où « l’homme oublie que c’est lui qui a créé les images afin de s’orienter grâce à elles dans le monde. Il n’est plus en mesure de le déchiffrer, il vit désormais en fonction de ses propres images : l’imagination s’est muée en hallucination » (Wilém Flusser, p. 11). C’est bien un homme halluciné que le héros de ce roman, puisqu’il ne peut résister à l’attrait qu’exercent sur lui les images. Il est vrai, il y a parmi ces images celles d’une femme, mais elle ne l’a jamais connu, il ne la connaît que sous son statut d’image et il sait qu’elle est morte, suite à la réalisation de ces images. Et après avoir tergiversé un moment il finit par choisir. « La logique nous commande de rejeter les espérances de Morel. Les images ne vivent pas […] Un jour on inventera un appareil plus complet [...] Alors la vie deviendra un dépôt de la mort. Mais, même à ce moment-là, l’image ne vivra pas : elle n’aura pas connaissance d’objets essentiellement nouveaux. Elle connaîtra seulement tout ce qu’elle a senti ou pensé, ou les combinaisons ultérieures de ce quelle a senti ou pensé » (p. 97). L’image pour Bioy Casares est donc du côté du passé, mais sa puissance s’exerce pourtant sur l’avenir en ceci que dans un monde gouverné par la magie, l’histoire et la logique n’étant plus la voix dominante permettant de s’orienter dans l’existence, il devient possible de choisir une éternité fausse, l’éternité promise par l’image, à une vie réelle, vraie, mais qui ne connaît comme éternité que celle de la transmission de son aura.

Le point essentiel est le suivant. Dans un monde gouverné par les images, dans un monde où leur magie est loi, c’est une autre conscience qui s’installe. Elle se distingue de la conscience historique ou de la forme historique et rationnelle de la conscience en ceci qu’elle ne s’oppose pas à des strates d’inconnaissance, y compris en son propre sein, strates que l’on nomme alors l’inconscient mais qu’elle est comme divisée en deux, une partie pouvant faire quelque chose que l’autre ignore ou réprouve sans que cela l’empêche de fonctionner. Cette forme nouvelle de conscience est peut-être aussi très ancienne. C’est un tel fonctionnement psychique qui caractérisait les hommes vivant dans un monde gouverné par la magie, le monde d’avant l’histoire et que Julian Jaynes, dans son livre La naissance de la conscience dans l’effondrement de l’esprit, caractérise comme bicaméral, c’est-à-dire fonctionnant par la séparation entre les deux hémisphères du cerveau, l’un disant à l’autre ce qu’il doit faire, l’un étant la chambre d’écho de l’autre.

Ce n’est pas tant dans le cerveau du héros que cette partition se fait jour, quoiqu’elle soit effective à travers cette décision de type schizoïde, de mourir pour vivre une non-vie dans une éternité « d’image » plutôt que de vivre une vie pleine dans un monde hostile, que dans l’opposition entre deux mondes, celui de la réalité historique politique, physique, bref celui de la vie dont a été banni le héros et le monde des images, celui où elles règnent seules, où même leur reproduction est assurée, l’île donc, monde dans lequel le temps n’a plus cours mais dans lequel la vie elle-même n’est plus la valeur absolue. Et c’est bien cela la puissance des images, leur capacité à s’opposer à la force de la vie en nous et de nous faire préférer une vie éternelle sans corps, à la vie dans un corps auquel n’est promis que la mort physique et une improbable résurrection.

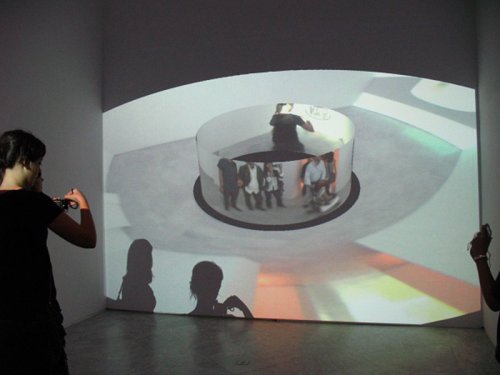

Exposition : L’invention de Morel ou la machine à images

Commissaire : Thierry Dufrêne

Maison de l’Amérique latine

217, Bd Saint-Germain – 75007 Paris

Tél. : 01 49 54 75 00

du 16 mars 2018 au 21 juillet 2018

Lundi au vendredi : 10h > 20h – Samedi : 14h > 18h

Fermé les dimanches et jours fériés

Artistes : Michel Bret/Edmond Couchot, Luc Courchesne, Jean-Louis Couturier (A.Jihel-JLC), Frédéric Curien/Jean- Marie Dallet (SLIDERS_lab), Nicolas Darrot, Leandro Erlich, Masaki Fujihata, Piotr Kowalski, Julio Le Parc, Rafael Lozano-Hemmer, Jean-Pierre Mourey, Stéphanie Solinas, Pierrick Sorin.