Accueil > Les rubriques > Images > Logiconochronie — XLV

Logiconochronie — XLV

La saga des images II

,

Nous poursuivons ici notre réflexion sur les images aujourd’hui, leurs significations , leur présence dans nos vies. L’enjeu est, à travers l’histoire humaine, de tenter de suivre les différents aspects qu’ont pu prendre les images afin de mieux comprendre ce qu’il en est de notre situation actuelle. Ce texte fait suite au premier moment paru dans la Logiconochronie XXXXI. L’enjeu, ici est de comprendre ce qui s’est joué dans la région du Fayoum autour de ces images mettant en scène des portraits de défunts.

V. La question du nom et l’articulation symbole image (visage comme nom le Fayoum)

Et d’abord il y a les autres. Ce n’est pas parce que le judéo-christianisme s’est imposé de manière planétaire qu’il nous fait aujourd’hui croire qu’il en fut de même à toutes les époques. Nous parlons précisément du moment où le judaïsme était une religion minoritaire et où le christianisme n’existait pas ou à peine et pas encore comme religion d’état. La religion qui dominait était ce que l’on appelle le paganisme, un ensemble de pratiques religieuses souvent proches dans leurs rituels comme dans leurs conceptions et toutes basées sur la croyance en la multiplicité des dieux, c’est-à-dire sur une sorte de partage du pouvoir des miracles et autres coups de pouce divins dans la conduite des affaires humaines.

On se trouve donc dans un double fleuve en quelque sorte, le fleuve dominant, composite mais uni dans une vision polythéiste du monde, dans l’acceptation d’une cohorte de dieux variés et pourtant appartenant au même monde, celui de la puissance surnaturelle. Mais outre les dieux, ce fleuve de références et de pratiques, est porté par une approche qui a recours elle aussi à un symbolisme syncrétique basé sur l’analogie entre le monde des dieux et celui des hommes. Le rapport qui unit ces deux mondes est analogique ou métaphorique.

Mais ce qui pose question, c’est surtout le rapport de la religion au pouvoir politique, aux empereurs qui n’ont de cesse de préparer avant leur mort leur devenir post mortem, c’est-à-dire leur divinisation. Mais cela induit dans la population une sorte de doute fondamental dont parle très bien Paul Veyne dans son dernier livre, Quand notre monde est devenu chrétien (p. 312-394, p. 89 et 208-209). Ceci nous conduit à un point essentiel, le fait que ce rapport analogique va croiser sur sa route un autre rapport au divin qui sera médiatisé par le symbole et l’écriture sainte ou sacrée. Ainsi se pose en filigrane la question de la présence du divin dans les objets, les images en particulier que les hommes fabriquent et utilisent dans leurs rituels.

En d’autre terme ce qui constitue la vivacité et la singularité de l’époque c’est le recouvrement d’une strate païenne par des éléments judéo-chrétiens l’assimilation par déplacement de certains aspects du paganisme dans le champ de la pensée chrétienne et le changement de statut de certains éléments issu du monde naturel ou humain, de l’éthique païenne, qui se trouveront inclus dans le monde de la pensée chrétienne au prix d’une transformation de la relation analogique en relation symbolique.

L’essentiel est là, dans ce déplacement apparemment anodin et pourtant essentiel. Tout ce qui va acquérir une puissance signifiante proviendra non plus de la réalité telle qu’elle est ou telle qu’elle était envisagée dans l’univers païen, comme la base implicite du monde divin dont l’autonomie était constituée par un travail imaginal basé sur l’analogie, mais bien des textes sacrés de l’ancien et du nouveau testament.

En d’autres termes, l’image va devenir lentement mais de manière irréversible soumise au texte. Elle ne va plus illustrer la réalité, mais permettre d’établir une médiation d’un nouveau genre entre le monde des hommes et celui du dieu jaloux devenu dieu du pardon, le dieu de la nouvelle alliance ayant sacrifié son fils pour le rachat de l’humanité.

Un seul exemple ici peut nous permettre de comprendre le long développement sur six siècles de cette mutation des éléments visuels empruntés au réel dans lesquels le divin pouvait se mirer, en éléments visibles emprunté au symbolique par lesquels le nouveau dieu unique entre en contact avec les hommes, le fameux chrisme.

« C’est une sorte de signe qui n’est pas une figure encore moins un portrait et qui pourtant désigne très clairement le Christ. C’était donc un monogramme, c’est-à-dire, selon le Robert, un chiffre composé de la lettre initiale ou de la réunion de plusieurs lettres (initiales ou autres) d’un nom entrelacées en un seul caractère. On trouve l’usage du monogramme dès Philippe de Macédoine (356-336) sur des monnaies. On en retrouve à Rome sur des monnaies consulaires et des médailles de grandes familles. Cela deviendra chatons de bague et sceaux permettant d’identifier des actes. Le monogramme du Christ entre dans cette catégorie mais avec une signification particulière. Ce sceau prend toute sa signification lorsqu’on le rapproche du TAV tracé au front des élus d’Ézéchiel et repris par Saint Jean. Il est lié au NOM. Les initiales grecques I iota et X khi de Jésus-Christ convenaient pour charge le sceau de son sens XI ou encore XP. Toutefois les deux lettres avaient été utilisées dans le monde profane. La ligature des lettres X et P formant XP était un signe d’abréviation pour existimare (à juger ou à évaluer). Puis sur des monnaies on verra XP venant de christos signifiant oint et indiquant que l’empereur ou le roi étaient censés avoir reçu l’onction ou étaient christoi par leur seule fonction. Le monogramme est utilisé par les premiers chrétiens sans signification symbolique et ce n’est qu’à partir de Constantin que l’on passe de l’abréviation au symbole qui dès lors se nommera le chrisme. »

On connaît l’histoire de la vision de Constantin. Lactance la rapporte peu après la victoire du pont Milvius sur Maxence : « Il reçut l’ordre de faire représenter sur les boucliers de ses soldats le signe divin et de livrer ensuite la bataille. Il fit ce qui lui était commandé et la lettre X fut peinte, traversée par une barre dont le sommet était légèrement recourbé et formant ainsi le monogramme du Christ ; puis l’armée protégée par ce nom sacré tira l’épée pour combattre ».

La suite est l’histoire même du christianisme qui de religion interdite et combattue va devenir religion d’état, même si cela va prendre encore du temps comme le rapporte très bien Paul Veyne. Mais en ce qui nous concerne, nous voyons un signe, dont la signification est banale, fonctionnelle et donc profane, devenir sacré, symbole du nom du sauveur, du nouveau dieu, et instrument de la puissance impériale.

« La vision accordée à Constantin le place à la hauteur d’un Paul sur le chemin de Damas, mais sur le plan impérial et militaire. Il est en quelque sorte adoubé par dieu lui-même. Il a reçu le sceau du feu qui remplace celui du baptême. Dans un moment où la légitimité impériale s’est disséminée à travers la tétrarchie et où le peuple ne comprend plus très bien d’où le monarque tient son titre de « divinus », l’apparition de la croix lumineuse fonde le droit non seulement de Constantin mais aussi de ses successeurs à y prétendre. Il s’agit clairement du moment fondateur de la dynastie opéré par le Christ tenant la croix de gloire. Car la gloire du ressuscité victorieux de la mort rejaillit ainsi sur l’empereur. Mieux elle lui est communiquée. Ce n’est plus l’onction profane des monnaies de Trajan ou autres empereurs, c’est l’onction conférée par l’oint suprême. Ainsi s’explique le passage de la croix de flammes de la vision au chrisme proprement dit qui est à la fois signe de l’onction et nom du Christ. Par ce signe, tu vaincras. En l’adoptant, Constantin donne à son armée la preuve de son élection et par là même la certitude de la victoire. » (p. 531-537, F. Tristan, Les premières images chrétiennes).

Il nous fait maintenant examiner les fameux portraits dits du Fayoum, car ils représentent dans l’évolution du statut de l’image, un processus semblable qui verra le passage du sacré au profane et du profane au symbolique.

1. Les portraits du Fayoum (la question du regard)

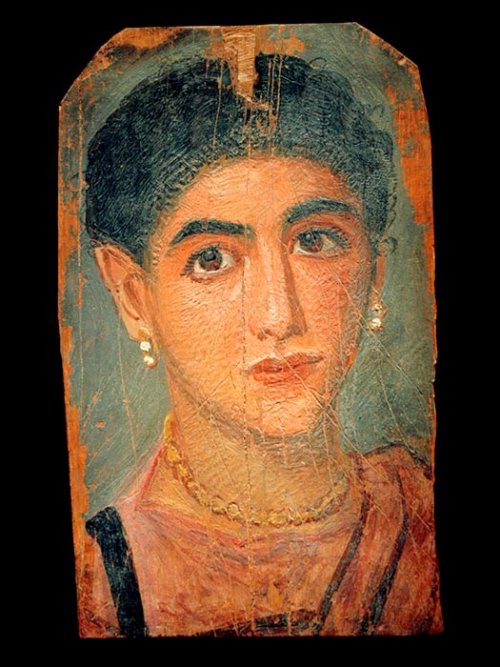

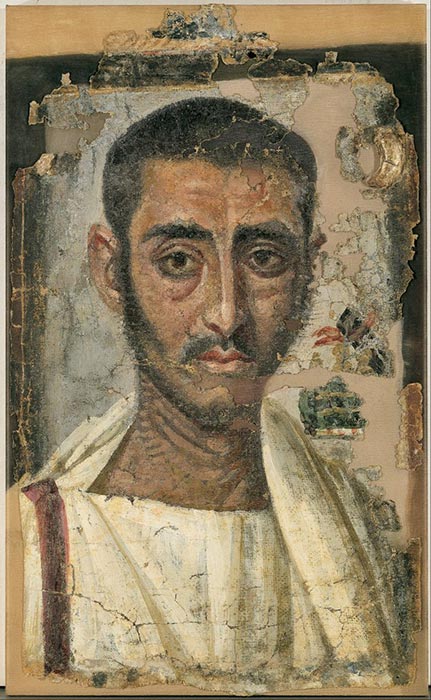

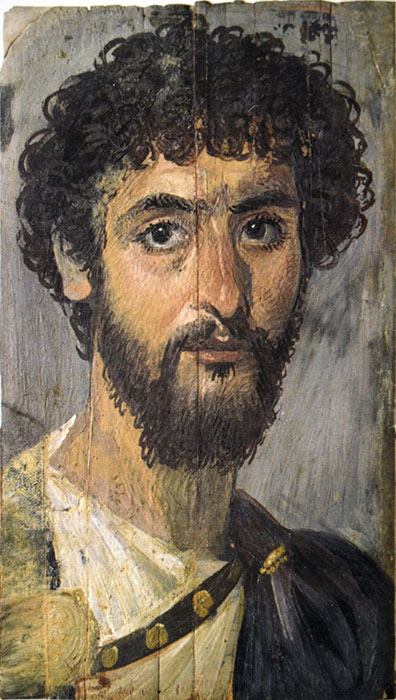

« A la fin des années 1880, des pilleurs de tombes mettent à jour de remarquables portraits dans le Fayoum, une région d’Égypte située à l’ouest du Nil. Dès 1887, l’antiquaire viennois Theodor Ritter von Graf acquiert un grand nombre de ces portraits et les fait connaître à travers le monde grâce à des expositions qu’il organise à Berlin, Munich, Paris, Bruxelles, Londres et New York. Très rapidement, la polémique enfle : certains se disputent pour dater ces peintures, d’autres vont même jusqu’à crier à la fraude. C’est l’archéologue britannique Flinders Petrie, auteur d’importantes recherches dans la nécropole d’Hawara, qui déterminera qu’ils remontent à l’époque de l’occupation romaine de l’Égypte, c’est-à-dire aux premiers siècles de notre ère.

À ce jour, on a découvert environ un millier de « portraits du Fayoum », appelés ainsi car c’est la région qui en compte le plus même si d’autres ont été trouvés à Saqqarah, Memphis, Antinooupolis, Akhmim et Thèbes. Le climat sec des lieux où elles ont été placées (en bordure de cette luxuriante dépression du Fayoum) explique leur bonne conservation. Mais les sables chauds égyptiens ont également protégé des milliers de papyrus très précieux. Ces documents en grec, démotique, latin, hébreu, etc., nous indiquent que la population de l’époque avait un haut niveau d’alphabétisation. Plus encore, ils nous révèlent la rencontre exceptionnelle entre la tradition de Platon, d’Homère et des auteurs dramatiques grecs, grâce à l’importante population grecque établie en Égypte depuis Alexandre le Grand, la pensée juive de l’Ancien Testament et des écrits contemporains de Philon d’Alexandrie, le christianisme naissant et, enfin, la culture égyptienne classique. Ce n’est qu’en ayant à l’esprit cette richesse culturelle que l’on peut pénétrer les secrets des portraits du Fayoum.

2. Le prochain lointain

La première chose qui nous frappe lorsque l’on regarde ces portraits, c’est leur familiarité : le réalisme des traits conjugué avec la profondeur de l’expression effacent les nombreuses années qui nous séparent. Á l’opposé des automatismes que dictent une peinture de cour ou un esthétisme maniériste, les portraits du Fayoum soulignent le caractère unique de chaque être humain. Il n’y aucune volonté de la part de l’artiste d’idéaliser les formes, d’aplanir les défauts physiques comme on peut le voir avec certaines statues grecques ou romaines. Il serait en effet vain de chercher la beauté de cette manière, dans un corps parfait mais sans âme ni vie. Ce que l’artiste veut faire transparaître, c’est la beauté intérieure de l’individu, celle qui ne peut jamais être altérée par des imperfections corporelles. Toutefois, le souci du peintre n’est pas non plus de réaliser une réplique parfaite, hyperréaliste. Si tel avait été le cas, il se serait contenté de confectionner un masque moulé qui, malgré sa grande fidélité aux traits du visage, reste figé, « mort » et, paradoxalement, peu ressemblant.

Tous ces portraits ont cette caractéristique d’avoir les yeux. C’est au contraire cet intérêt pour le particulier des individus qui les rend universels. Dans ce sens, ces portraits appartiennent parfaitement à la « peinture classique » telle qu’on la retrouvera, entre autres, chez Brueghel ou Rembrandt. Le terme « classique » ne fait ici référence ni à un code esthétique formel ni à une période historique particulière. L’art classique est en fait la science qui, à travers une expérience sensuelle (principalement la vue et l’ouïe), permet d’éveiller des idées, des sentiments, des principes qui sont à la fois universels et immatériels. Alors que le folklore privilégie l’appartenance à une communauté ou à une ethnie, l’art classique exprime ce qui est commun à tous les hommes mais spécifique à l’humanité, c’est-à-dire sa créativité.

Ainsi, nous devons considérer toutes les avancées techniques de ces peintures non pas comme une fin en soi (une prouesse) mais comme la volonté du peintre de refléter plus fidèlement la beauté du vivant et le caractère divin de l’homme. La peinture ne se réduit donc pas à décrire l’objet que l’on voit mais l’idée qu’il représente. Et puis, ne désignait-on pas souvent ces peintres sous le terme de zographoï, c’est-à-dire littéralement « peintres de la vie » ?

Cependant, ce qui renforce davantage ce sentiment de familiarité, c’est le regard qu’ils posent sur nous. Nous ne sommes pas en train d’observer, de manière distante, une scène appartenant à une autre époque mais nous échangeons un regard avec un autre être humain. On peut véritablement dire que, conformément à son rôle, l’artiste a immortalisé celui qu’il a peint.

Et c’est de cela dont il s’agit ici. Nous n’avons pas affaire avec des individus représentés pour la société des hommes, comme on les trouve dans certaines fresques de Pompéi, mais avec des âmes qui portent leur regard à partir du monde des morts (de l’Hadès) sur le monde des vivants. En effet, les portraits du Fayoum étaient destinés à être fixés sur les sarcophages des défunts. Ils étaient peints soit directement sur les linceuls entourant le sarcophage ou sur de minces tablettes de bois insérées ensuite grâce à des bandelettes de lin.

Certes, cette tradition n’était pas nouvelle. Nous en avons un témoignage intéressant avec le commentaire de Pline l’Ancien (23-79 après J.-C.), même si celui-ci, ignorant ce qui se faisait en Égypte à son époque, était convaincu que cet art avait disparu :

« En tout cas la peinture de portraits, qui permettait de transmettre à travers les âges des représentations parfaitement ressemblantes, est complètement tombée en désuétude. [...] Oui, c’est bien vrai : la mollesse a causé la perte des arts et, puisqu’on ne peut faire le portrait des âmes, on néglige aussi le portrait physique. Il en allait autrement chez nos ancêtres : dans les atriums, on exposait un genre d’effigies destinées à être contemplées ; non pas des statues dues à des artistes étrangers ni des bronzes ou des marbres, mais des masques moulés en cire, qui étaient rangés chacun dans une niche : on avait ainsi des portraits pour faire cortège aux convois de famille et, quand mourait quelqu’un, toujours était présente la foule entière de ses parents disparus ; et les branches de l’arbre généalogique couraient en tous sens, avec leurs ramifications linéaires, jusqu’à ces portraits, qui étaient peints. » (Vers 6, Histoire naturelle, Livre XXXV - La peinture).

Petrie a découvert des cadres et même certaines peintures encadrées destinées à être accrochées à un mur. On peut d’ailleurs constater que la plupart des portraits ont été coupés afin de pouvoir être fixés correctement au sarcophage. Cela indiquerait que la plupart des portraits ont été réalisés d’après nature, excepté quand il s’agissait de la mort d’un enfant. Les portraits du Fayoum représentent en général des hommes ou des femmes âgés entre 25 et 30 ans, au zénith de leur vie. D’autre part, les recherches ont révélé que certains sarcophages décorés de portraits d’adultes contiennent des momies de vieillards, confirmant que certains portraits avaient été réalisés bien avant le décès de la personne.

Selon Petrie, les sarcophages n’étaient pas enterrés tout de suite mais gardés dressés contre un mur dans une pièce de la maison familiale, conformément à la tradition égyptienne rapportée par Diodore de Sicile au Ie siècle avant J-C : « [...] beaucoup d’égyptiens gardent le corps de leurs ancêtres dans des chambres magnifiques et ont ainsi sous les yeux ceux qui sont morts bien des générations avant leur naissance, si bien qu’[ils] [...] en éprouvent une satisfaction singulière, comme si ces morts avaient vécus avec eux. »

Les sarcophages, recouverts de représentations symboliques égyptiennes qui dénotent avec le réalisme des portraits, comportent quelques fois des inscriptions, souvent en grec, ou des étiquettes sur lesquelles on peut lire le nom du défunt et d’autres commentaires comme, par exemple, « Hermione l’institutrice » ou encore « Sabinus, peintre, âgé de 26 ans. Bon courage ! » Petrie a aussi découvert sous la tête de la momie d’une jeune femme le deuxième livre de l’Iliade sous forme d’un rouleau de papyrus, montrant leur attachement à cette grande culture classique.

Ce qui est étonnant, c’est que cette pratique ne semble pas liée à une catégorie particulière de la population. En effet, leurs origines ethniques, sociales et même religieuses sont très diverses : on trouve des prêtres du culte de Sérapis, des juifs et des chrétiens (malgré les protestations, les chrétiens d’Égypte embaumaient leurs défunts jusqu’au IVe siècle après J.-C.) ; des hauts fonctionnaires romains et des esclaves affranchis, des athlètes et des héros militaires ; des Éthiopiens et des Somaliens, etc. Toutefois, il serait faux de croire à une sorte de « conversion » à la religion égyptienne de la part de ces personnes. En fait, on peut véritablement parler d’un œcuménisme autour de certaines idées qui transcendent les rites funéraires égyptiens.

3. Le rapport à la mort

Il apparaît clairement que ces peintures réunissent tous ces hommes et femmes d’origines si différentes autour d’une idée fondamentale : l’âme est immortelle. La rencontre avec le peintre, lui-même mortel, se concentre alors autour d’une réflexion sur l’éternel, et le modèle réfléchit sur le caractère éphémère de son existence. Les yeux grands ouverts exprimant un étonnement tranquille, une angoisse maîtrisée devant une mort sereine. L’acceptation du caractère incontournable de la mort se transcende ici en amour pour la vie, en affirmation tranquille que chaque être humain est porteur d’une part singulière d’éternité.

Le fait est que nous sommes sur terre à peine pour quelques décennies et ce temps ne doit pas être gaspillé si l’on veut laisser quelque chose après sa mort. Ce que Diodore de Sicile décrit ainsi : « C’est ce que les gens du pays tiennent pour tout à fait négligeable le temps passé à vivre et qu’ils font le plus grand cas du temps qui, par la vertu, restera dans la mémoire après la mort ; ils nomment les habitations des vivants des auberges, puisque nous n’y passons qu’un bref moment, et donnent le nom d’habitations éternelles aux tombeaux, puisque les morts mènent en Hadès une existence illimitée. »

4. La tradition d’Apelle

Ces peintures ne nous remémorent pas seulement le souvenir d’individus que l’on n’a jamais connus, elles immortalisent également le peintre anonyme qui, grâce à son art, continue aujourd’hui à nous émouvoir.

Contrairement à ce qui est souvent avancé, nous ne sommes pas en présence de « peintures romaines ». Euphrosyne Doxiadis, se basant sur les recherches passionnées du peintre moderne grec Yannis Tsarouchis, affirme qu’« elles étaient une contribution des Grecs au combat des Égyptiens contre la mort ». On peut faire remonter cette tradition picturale au moins jusqu’à l’époque du portraitiste exclusif d’Alexandre, le peintre réaliste Apelle (360-300 av. J.-C.). Deux indices révèlent une influence éventuelle de cette tradition sur les portraits de Fayoum. Pline l’Ancien nous apporte le premier indice lorsqu’il décrit les peintures d’Apelle :

« Le point sur lequel cet art manifestait sa supériorité était la grâce, bien qu’il y eût à la même époque de très grands peintres ; mais, tout en admirant leurs œuvres et en les comblant toutes d’éloges, il [Apelle] disait qu’il leur manquait ce fameux charme qui lui était propre et que les Grecs appellent Charis ; qu’ils avaient atteint à toutes les autres perfections mais que, sur ce seul point, il n’avait pas d’égal. Il revendiqua aussi un autre titre de gloire : alors qu’il admirait une œuvre de Protogène, d’un travail immense et d’un fini méticuleux à l’excès, il dit en effet que sur tous les autres points ils étaient égaux ou même que Protogène était supérieur, mais qu’il avait, lui, ce seul avantage de savoir ôter la main d’un tableau (précepte digne d’être noté), selon lequel un trop grand souci de la précision est souvent nuisible. » (vers 80, Livre XXXV)

N’est-ce pas là précisément l’un des éléments stylistiques caractéristiques des portraits du Fayoum ?

Aucun tableau ni traité d’Apelle, ou de son maître Pamphile (qui avait eu comme maître Eupompe, natif de Sicyone), n’a survécu jusqu’à nos jours. Selon le témoignage de Pline, Eupompe aurait été l’initiateur d’une révolution picturale, ajoutant aux genres attique et ionien qui composent le genre hellénique celui de l’école de Sicyone. On peut se faire une petite idée de cet art grâce à certaines mosaïques, comme celle de Pompéi représentant Alexandre à la bataille d’Issos (IIe siècle av. J.-C.), qui serait la copie d’une œuvre d’un peintre de l’école de Sycione. On retrouve cette même tradition à Alexandrie dans de monumentales mosaïques, des portraits de femmes réalisés aussi au IIe siècle av. J.-C. et reflétant l’attachement au réalisme dans la représentation. Rajoutons à cela le fait important que les Grecs en Égypte ont introduit les pauses de trois quarts et de face dans un pays où, il semblerait, toutes les figures avaient été jusque-là peintes de profil.

Le deuxième indice, c’est la tétrachromie, c’est-à-dire l’utilisation de quatre couleurs. Cela peut sembler incroyable mais jusqu’à l’invention dans les années 70 des peintures acryliques (polymères de plastique), les ingrédients de base de la peinture n’ont quasiment pas changé de l’école sycionienne qui forma Apelle jusqu’à Rembrandt et Goya, en passant par les peintres du Fayoum ! Ses ingrédients qui composent les médiums sont, dans des proportions diverses, l’albumine du jaune et le blanc d’œuf (le sang pour les peintres de la préhistoire), la colle (produit, par exemple, à partir des peaux), les résines aqueuses, les essences, les huiles et la cire d’abeille.

La fameuse palette à quatre couleurs d’Apelle, la tétrachromie se retrouve entièrement dans les portraits de Fayoum : le melinum, un blanc constitué d’une craie argileuse venant de l’île de Mélos (éventuellement remplacé par le blanc de plomb) ; le sil attique ou ochra : un jaune tiré du limon recueilli dans les mines d’argent ; la sinopis du Pont : une terre d’ocre rouge venant de Sinopis ; l’astramentum : un noir fabriqué de diverses manières, en toute probabilité du noir de vigne permettant des reflets bleus. D’autres pigments apparaissent seulement pour remplacer ces derniers selon des circonstances de disponibilité ou pour le détail d’un bijou (terre verte naturelle ou malachite) ou d’un vêtement (rose garance naturel, rose cyclamen ou la coûteuse pourpre extraite des coquillages).

Pour les portraits du Fayoum, soit on appliquait une peinture à la cire (encaustique) sur des supports en bois soit on travaillait à la détrempe sur des toiles de lin (déjà !). Il s’agissait principalement de minces planchettes en figuier de sycomore, facile à trouver à cette époque en Égypte, ou en cyprès (le chêne typique des peintres du nord étant très rare en méditerranée). La cire d’abeille (blanchie) était chauffée et mélangée avec d’autres substances, comme des résines du type Mastic de Chios, aux pigments. On pouvait aussi la préparer pour être appliquée à froid (cire punique) après l’avoir émulsionnée ou saponifiée, permettant des mélanges astucieux avec l’œuf ou l’huile. Pour travailler la matière, on utilisait trois types d’instruments : le pinceau, le cautère (un fer chaud) et le cestre (un petit poinçon).

Sur la toile de lin, on travaillait plutôt à la détrempe, après avoir posé une couche de colle mélangée à une fine couche de plâtre (équivalent du gesso). Sur le bois, où l’on appliquait d’abord une couche de colle à la détrempe, on posait les carnations parfois directement sur le brun miellé du bois nu ou sur un fond teinté kaki, le proplasmos, équivalent de l’impression ou de l’impregnatura des grands maîtres classiques européens.

Comme l’affirmait correctement le peintre grec moderne Tsarouchis, « le bon coloriste voit une harmonie de couleurs où d’autres voient des objets ». Ainsi, sur ce fond kaki et travaillant du foncé vers le clair, on construisait la profondeur en opposant teintes froides et chaudes pour faire avancer ou reculer l’espace, plutôt que par le clair-obscur.

On retrouve ce démarrage sur fond sombre dans le Titus, œuvre de l’entourage de Rembrandt au Louvre, et chez la Jeune fille au turban de Vermeer au Mauritshuis de La Haye. La peinture se libère de sa prison de lignes captives pour devenir une sculpture de lumière. »

John Berger :

Avant de traverser Le Caire, puis de se jeter dans la Méditerranée, le Nil longe la dépression du Fayoum, qu’un canal irrigue depuis l’Antiquité. Située à quarante-cinq mètres au-dessous du niveau de la mer, c’est une région naturellement fertile, connue pour ses fleurs et ses fruits. Riche, elle le fut aussi artistiquement. De là nous viennent les premiers portraits peints, voici quelque deux mille ans...

Il s’agit des plus anciens portraits peints qui subsistent : ils ont été exécutés alors que s’écrivaient les Évangiles du Nouveau Testament. Pourquoi les personnages représentés ont-ils tant de présence ? Pourquoi ont-ils une individualité qui ressemble, à s’y méprendre, à la nôtre ? Pourquoi ont-ils l’air d’être de notre temps bien plus que n’importe quelle autre œuvre des deux mille ans d’art européen traditionnel qui ont suivi ? Les portraits du Fayoum nous émeuvent comme s’ils avaient été peints le mois dernier. Pourquoi ? C’est cela leur énigme.

Pour faire bref, le mot de cette énigme pourrait bien être qu’ils appartiennent à une forme d’art hybride, totalement bâtarde, et que leur hétérogénéité est en harmonie avec un aspect de notre situation actuelle. Mais pour rendre cela compréhensible, il nous faut procéder pas à pas.

Ces portraits sont peints sur bois — souvent le tilleul — ou, pour certains, sur lin. Les visages sont légèrement plus petits que nature. Un certain nombre de ces tableaux ont été peints à la détrempe, mais le procédé le plus souvent utilisé est l’encaustique, qui consiste à mélanger les couleurs à de la cire d’abeille et à les appliquer à chaud si la cire est pure, à froid si elle a été émulsionnée.

On peut suivre, encore aujourd’hui, les coups de pinceau du peintre ou les marques de la lame dont il s’est servi pour étaler la couleur. Le fond d’apprêt sur lequel les portraits ont été exécutés était sombre, les peintres du Fayoum allant du foncé au clair.

5. Destinés à être enterrés

Ce qu’aucune reproduction ne peut faire saisir, c’est l’appétissante saveur de ces anciens pigments. En plus de l’or, les peintres utilisaient quatre couleurs : le noir, le rouge et deux ocres. La chair que ces pigments leur ont permis de peindre fait penser au pain même de la vie. Il s’agit de peintres gréco-égyptiens, les Grecs s’étant installés en Égypte à partir de la conquête d’Alexandre, quatre siècles plus tôt.

L’expression « portraits du Fayoum » tient à ce qu’on les a découverts à la fin du siècle dernier dans la province du même nom, pays fertile autour d’un lac à 80 kilomètres à l’ouest du Nil, légèrement au sud de Memphis et du Caire, qu’on nommait le jardin d’Égypte. À l’époque, un trafiquant avait prétendu avoir découvert des portraits de Ptolémée et de Cléopâtre ! Par la suite, on tint ces tableaux pour des faux. En réalité, il s’agit d’authentiques portraits de membres des classes moyennes des villes, enseignants, soldats, athlètes, prêtres de Sérapis, marchands, fleuristes. Il arrive même que nous sachions leurs noms : Aline, Flavien, Isarous, Claudine... On les a trouvés dans des nécropoles, car ils ont été peints pour être joints, après leur mort, aux personnes momifiées. Il est probable qu’ils ont été exécutés d’après nature (à tout le moins certains, comme le suggère leur étrange vitalité) ; en cas de mort brutale, d’autres ont pu être exécutés après coup.

Ils ont rempli une double fonction picturale : d’abord, ils ont été l’équivalent des photos d’identité figurant sur nos passeports, mais à l’usage des morts entreprenant en compagnie d’Anubis, le dieu à tête de chacal, leur voyage vers le royaume d’Osiris ; ensuite, et pendant une courte période, ils ont tenu lieu de souvenir des morts à l’usage de la famille. Il fallait soixante-dix jours pour embaumer un corps, et il arrivait qu’après ce délai on gardât un certain temps, appuyé contre un mur de la maison, ce membre de la famille qu’était la momie, avant de la placer dans la nécropole.

Du point de vue du style, les portraits du Fayoum sont, on l’a dit, des hybrides. L’Égypte était devenue à cette époque une province romaine gouvernée par des préfets venus de Rome. Il s’ensuit que les vêtements, le style de coiffure et les bijoux de ceux qui ont posé suivent les modes récentes en vigueur dans la capitale. Les Grecs qui ont exécuté les portraits ont eu recours à une technique naturaliste issue de la tradition établie par le grand peintre grec du IVe siècle av. J.-C., Apelle. Enfin, ces portraits constituent les objets sacrés d’un rite funéraire qui est exclusivement égyptien. Ils proviennent d’un moment de transition historique.

Au reste, quelque chose de la précarité de ce moment se voit — indépendamment de leur expression — dans la manière dont les visages sont peints. La peinture égyptienne traditionnelle ne représente personne de face, parce qu’une telle pose offre la possibilité de son contraire, la vue de dos de quelqu’un qui s’est retourné et s’en va. Toutes les personnes représentées dans la peinture égyptienne sont vues de profil, le profil de l’Éternité, ce qui s’accorde avec le souci des Égyptiens de la parfaite continuité de la vie après la mort.

Pourtant, les portraits du Fayoum, peints selon la tradition grecque ancienne, représentent des hommes, des femmes et des enfants vus de face ou de trois quarts. Cette pose varie très peu, et tous ces portraits font penser au cadrage le plus courant d’un Photomaton. Alors que nous leur faisons face, nous éprouvons encore quelque chose de l’imprévu de cette pose : on dirait que les personnes représentées viennent de s’avancer timidement à notre rencontre.

Les quelques centaines de portraits connus diffèrent considérablement par leur qualité. Ils ont été peints tantôt par de grands maîtres, tantôt par des barbouilleurs de province. Certains ont bâclé un travail routinier, mais d’autres (et ils sont étonnamment nombreux) ont donné l’hospitalité à l’âme de leurs clients. Pourtant, les choix picturaux qui s’offraient aux peintres étaient extrêmement réduits et la forme prescrite très contraignante. C’est la raison pour laquelle, paradoxalement, les meilleurs de ces portraits donnent l’impression d’une extraordinaire énergie picturale. Les enjeux étaient élevés, la marge étroite : en art, ce sont les conditions mêmes de l’énergie.

Mais bornons-nous à examiner deux actions : d’abord celle qu’implique le fait de peindre un portrait du Fayoum, puis l’acte d’en regarder un aujourd’hui. Ni ceux qui ont commandé ces portraits ni ceux qui les ont exécutés n’ont imaginé une seconde que la postérité les verrait. C’étaient des images destinées à être enterrées, sans la moindre possibilité d’être vues à l’avenir.

Ce qui veut dire qu’il existait un rapport très particulier entre le peintre et la personne qui posait devant lui. Celle-ci ne s’était pas encore transformée en modèle et le peintre n’était pas encore devenu le courtier d’une gloire future. Mais ces deux personnes, alors en vie l’une et l’autre, collaboraient à la tâche de se préparer à la mort, tâche devant assurer la survie. Peindre, c’était nommer et être nommé, c’était la garantie de cette continuité.

En d’autres termes, le peintre du Fayoum se voyait sommé non pas de faire un portrait au sens où nous avons fini par l’entendre, mais d’enregistrer son client, l’homme ou la femme qui le regardait. En fait, c’est plutôt le peintre que le « modèle » qui se soumettait au regard d’autrui. Chaque portrait qu’il faisait commençait par cet acte de soumission. Au lieu de les tenir pour des portraits, nous devrions considérer que ces tableaux ont pour sujet l’expérience du peintre sous le regard d’Aline, de Flavien, d’Isarous, de Claudine... Cette manière d’envisager et d’aborder le portrait, est différente de tout ce que nous offre son histoire ultérieure. Les portraits exécutés par la suite l’ont été pour la postérité, pour fournir aux générations futures la preuve de l’existence de ceux qui ont vécu jadis. Au moment même où il les peint, le peintre imagine les modèles au passé, et, pour lui, les peindre, c’est s’adresser à celui ou à celle qui pose devant lui à la troisième personne du singulier ou du pluriel : Lui, Elle, Eux, tels que je les ai observés. C’est la raison pour laquelle ils sont si nombreux à sembler vieux, même quand ils ne le sont pas.

La situation du peintre du Fayoum est fort différente. Il se soumet au regard de la personne qui pose et pour qui il fait office de peintre de la mort ou, plus précisément peut-être, de peintre de l’Éternité. Et le regard de ceux qui posent, et auquel il se soumet, s’adresse à lui à la deuxième personne du singulier. Si bien qu’il exécute son tableau, qui constitue sa réponse, à la deuxième personne : Toi, Tu, Esy, Tyô, qui es là. Ce qui explique en partie que les personnes représentées aient tant de présence.

En regardant ces « portraits » qui ne nous sont pas destinés, nous nous trouvons pris à la magie d’un contrat d’intimité bien particulier. Ce contrat ne nous est peut-être pas facile à saisir, mais le regard nous parle incontestablement, à nous en particulier.

Si les portraits du Fayoum avaient été mis au jour à une époque plus ancienne, au XVIIIe siècle par exemple, ils n’auraient été considérés, je pense, que comme une sorte de curiosité, sans plus. À une culture confiante en elle-même et en pleine expansion, ces petits tableaux sur bois ou sur lin auraient probablement semblé manquer de confiance en eux-mêmes, ils auraient paru maladroits, rapides, répétitifs, dépourvus d’inspiration.

En cette fin de siècle, la situation est tout autre. Pour le moment, en tout cas, l’humanité subit une réduction d’avenir et un licenciement du passé, cependant que les médias assaillent les gens d’un nombre sans précédent d’images, dont beaucoup sont des visages. Ces visages nous apostrophent sans cesse, suscitant l’envie, de nouveaux désirs, l’ambition ou parfois la pitié, jointe à un sentiment d’impuissance. De plus, toutes ces images de visages sont traitées et sélectionnées de manière à nous apostropher aussi bruyamment que possible, si bien que l’appel de l’un de ces visages supplante et élimine l’appel précédent. Et dire que des êtres humains en viennent à dépendre de ce bruit impersonnel pour se prouver à eux-mêmes qu’ils sont en vie !

6. Empreints d’humanité

Imaginez alors ce qui se produit lorsqu’on se trouve en face du silence des visages du Fayoum, qu’on s’arrête interdit devant des images d’hommes et de femmes qui ne lancent aucun appel, qui ne demandent rien, mais qui déclarent qu’ils sont en vie et que toute personne qui les regarde l’est aussi ! Ces visages incarnent, dans toute leur fragilité, un respect de soi oublié. Ils confirment, envers et contre tout, que la vie était, et demeure, un don. Les portraits du Fayoum nous parlent pour une deuxième raison. Comme on l’a souvent dit, notre siècle est celui de l’émigration volontaire ou forcée. Ce qui veut dire qu’il s’agit d’un siècle de séparations sans fin, hanté par leur souvenir. La soudaine angoisse de sentir que ce qui n’est plus là va vous manquer est semblable à la découverte inopinée d’une jarre tombée à terre et brisée en morceaux. Seul, on en rassemble les morceaux, on découvre comment les ajuster les uns aux autres, puis, l’un après l’autre, on les recolle soigneusement. La jarre finit par être reconstituée, mais elle n’est plus la jarre qu’elle était auparavant. Elle n’est plus sans défauts, mais elle est devenue plus précieuse. Quelque chose de comparable arrive à l’image d’un lieu d’élection ou d’un être cher quand on la conserve en mémoire après en avoir été séparé. Les portraits du Fayoum touchent une plaie semblable et de la même manière. Les visages peints ne sont pas sans défauts eux non plus, mais ils sont plus précieux que les visages pleins de vie des gens assis dans l’atelier du peintre qui sentait la cire d’abeille fondue. Ils ne sont pas sans défauts, parce qu’ils sont à l’évidence faits de main d’homme. Plus précieux, ils le sont parce que le regard peint est tout entier concentré sur cette vie qu’il sait qu’il va perdre un jour. En notre siècle, ils nous regardent, ces portraits du Fayoum, comme tous les disparus. (Traduit par Michel Fuchs.)

Ce qui nous importe ici, c’est donc cette articulation entre profane et sacré par l’intermédiaire du symbole et le mouvement par lequel on voit des images ressemblantes au sens analogique glisser lentement vers une sorte de codification qui les fait se rapprocher de l’univers égyptien mais en fait, les fait glisser dans l’univers symbolique qui sera celui des chrétiens.

Illustrations : portraits du Fayoum.