Accueil > Inter-Action(s) > Expositions > Les héritiers

Les héritiers

,

À la découverte de certains artistes, c’est immédiatement une approche fictionnelle qui s’impose dans l’esprit du spectateur.

Non pas narrative dans le sens où l’image, figée, se refuse à s’exposer dans une temporalité linéaire ; non, nous dirions plutôt une fiction faite d’associations, au sein même de l’image et dans son appel à se lier aux autres images. Cette association qu’elle contient et provoque pose en quelque sorte la question de son inconscient, comme en écho à ce qu’elle remue en nous – c’est ainsi que l’on justifie la fiction : un écho de notre regard, de ce qui est trop loin de nous dans notre propre regard. Ainsi, organiser une exposition peut notamment consister à inventer l’inconscient des œuvres par les liens des artistes entre eux.

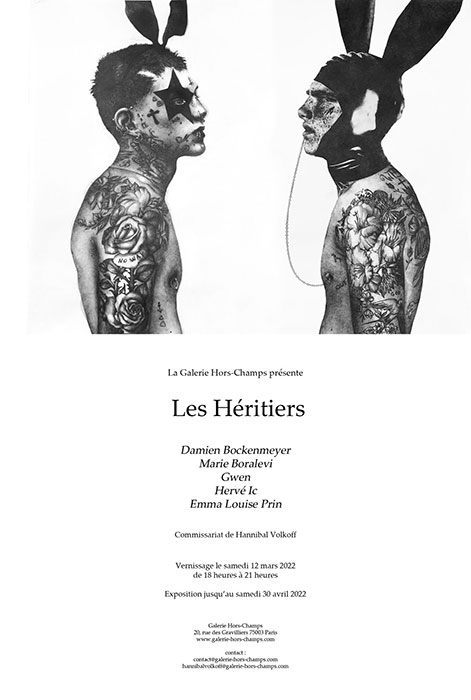

Cela commence par un regard, celui des jeunes adolescents de Marie Boralevi, tirés de sa série « Persona non grata ». On décrit souvent notre observation du panorama, mais le panorama, qu’observe-t-il, lui ? De quoi sont faits ses rêves ? Non, les garçons dessinés ne rêvent pas de nous, pas plus que du passé et du futur, comme nous l’avons déjà dit plus haut. Leur vision est intériorisée et ne se préoccupe que d’un présent perpétuel, évaporé dans la précision de leurs traits, flottant dans le réalisme de leur texture. Le travail de Marie Boralevi opère par strates. Elle commence par la production d’une image numérique à partir de photographies de visages et d’organes, mêlées entre elles. De ce modèle, elle en imprime un unique tirage, agrandi, qu’elle transfère à la main par un produit chimique sur du papier Japon. Elle retravaille l’image pendant l’impression où sa forme, au départ très nette, s’altère, se dilue, se métamorphose. C’est alors qu’elle va dessiner sur cette base, cette marque imprimée pour en densifier à nouveau les traits avec du graphite.

Ce serait la première vision intérieure de ces garçons : tous ces corps différents qui les fondent, comme des gènes, contenant dans leur ébranlement les racines du devenir-autre. Cette idée du différent n’est pas seulement la résonance encore vive des images disparues qui les ont formés, elle est aussi le jeu dialectique entre réel et virtuel qui en lui-même exprime celle entre leur candeur et leur dureté, leur hébétude et leur affirmation par tatouages ; ils sont la jeunesse mais semblent tous porter le poids de l’accusation. Ils portent sur leur corps des symboles les identifiant à la marginalité, ces marques qui nous font penser aux codes des prisonniers (leurs poses en elles-mêmes pourraient être celles des photographies de condamnés), et surtout ces mots rédigés sur la peau, « bully », « endangered », « no way », « dog », etc. Le titre de la série l’indique : on ne veut plus d’eux, et pourtant, qu’ont-ils de si menaçant ?

Le point de convergence entre ces contradictions est l’érotisme - accentué d’ailleurs par ces masques de latex aux oreilles de lapin bdsm. Érotisme de corps en recherche, de corps se voulant libres, d’autant plus libres que rejetés. Marie Boralevi leur crée des taches, de naissance, de rousseur, qui semble les envahir comme une implacable faute, et cependant, avec la douceur du graphite, on les voit plutôt comme une caresse. Il en ressort la vitalité d’un riff punk, d’un slogan de rap se répétant dans leur solitude.

Quand nous disions qu’ils ne se préoccupent que d’un présent perpétuel, il se peut que ce dernier soit étranger. Aux côtés des adolescents, deux dessins d’enfants de Marie Boralevi sont présentés, plus joyeux, plus oniriques aussi, avec jouets et costumes de tribus africaines. Dressons-leur un décor. Voyons-les dans la nature. Nous conduirons nos personnages dans les paysages d’Hervé Ic. Peints à l’huile sur du papier ou de la toile, ils sont les seules touches de couleurs de l’exposition (on pourrait alors poser la question : et si les autres œuvres n’étaient pas, en fait, le rêve en noir et blanc de ces paysages ?). Toute la singularité des peintures réside dans la multiplicité des scènes de chaque tableau, séparées entre elles, s’enchâssant parfois. Hervé Ic travaille toujours en commençant par le fond, fait de dégradés de couleurs sereines, avec des lignes horizontales rappelant autant les nuages que les reflets dans l’eau. Quelques lignes blanches sont ajoutées, toujours à la verticale ; elles peuvent évoquer cette nuit où, voulant se diriger dans une forêt, l’artiste ne pouvait voir ce qui l’entourait que grâce aux éclairs foudroyant les ténèbres. Il ne confirme pas. Nous pouvons aussi voir dans ces lignes des veines, des compulsions électriques, d’un devenir en formation dans le magma fœtal de ces couleurs à la fonction incertaine. La série « Genèse » est limitée à cette approche, nous ne sommes pas encore dans le paysage mais plutôt dans les prémisses timides du vivant qui le compose.

Dans la série des « Contre-jours », les dégradés de peinture définissent des espaces où les scènes peuvent apparaître. Elles sont peintes plus sombres, en contre-jours. Arbres, feuilles, rochers, barques et habitations lointaines, cerfs, mouettes et corbeaux, nous les voyons comme des bulles de souvenirs, et nous pouvons penser leur contraste avec ce fond si coloré par la certitude de leur finitude. Ce fond, que nous allons appeler « cette force », inaltérable, observe le théâtre du vivant, dans toute sa richesse mais aussi sa cruauté. Nos regards sont immédiatement dirigés vers les humains pendus, et l’on se demande alors si la bienveillance formelle des tableaux n’est pas en réalité un piège pour nous attirer vers des considérations plus morbides.

Hervé Ic, interrogé là-dessus, nous parle des mises à mort, des lynchages. On peut penser à l’habitude de notre regard sur ces actes ignobles que nous observons parfois avec la même indifférence qu’un palmier dressé ou qu’un couple d’amoureux. On peut penser à comment ces actes peuvent découler d’un même schéma présent dans les espèces animales. Nous avons surtout pensé que ces pendus dialogueraient bien avec les adolescents, comme un danger encore et toujours perceptible dans leur paysage qui leur sert de cachette, peut-être dans leur mémoire, peut-être dans leurs désirs, une ombre planante en tous les cas dont ils sont les héritiers.

À propos d’héritiers, artistiques cette fois-ci, les trois autres artistes présentés dans cette exposition, Damien Bockenmeyer, Emma Louise Prin et Gwen, sont très jeunes. Il s’agit de la première exposition pour ces deux dernières. Leurs œuvres ont été sélectionnées comme les projections fantasmagoriques de nos personnages, les fantômes murmurant dans leur chair.

Les figures de Damien Bockenmeyer sont dessinées au rotring sur du papier noir. Elles sont nommées les « Limbes » : des limbes qui apparaissent, créés uniquement en lignes blanches comme les couloirs d’un labyrinthe. Pourquoi une apparition ? Parce qu’elles sont isolées, flottantes dans leur espace noir, espace de vide, on ne les voit que comme des sursauts, des objets non constants, des traces. Ce sont des organes jamais terminés, nous pouvons imaginer que ce sont des corps en formation mais l’idée, au contraire, de mutilation s’imposerait plus. C’est qu’elles crient, ces figures, se cachent le visage, se tâtent comme pour consoler une blessure. On peut penser, parfois, à des poses de Christ en souffrance. Des dégradés d’acrylique font naître le volume et indiquent qu’ils font face à la lumière : est-ce elle qui, les surprenant, les fait tant hurler, les fait fondre par leurs traits blancs dégoulinant vers les profondeurs ? Ne soyons pas trop négatifs non plus, et sachons aussi apprécier les vagues formées par ces incisives lignes comme une carte avec ses affluents caressant l’obscurité…

Des photographies d’Emma Louise Prin s’ajoutent à l’exposition. Elles sont réalisées au sténopé, c’est-à-dire par un appareil photographique avec un minuscule trou sur la paroi d’une boîte hermétique à la lumière. En appliquant une surface photosensible sur la paroi opposée et en exposant plusieurs minutes à la lumière, l’image inversée de la réalité extérieure va alors se former sur le papier. Emma Louise Prin a conçu elle-même son appareil dans une boite à thé métallique, curieuse idée, significative dans ce rapport à l’intime, à la féminité, à l’image comme « infusion ». Les films négatifs transparents utilisés sont très âgés, ce qui lui permet d’avoir cette texture granuleuse de bruits, de cicatrices, d’étonnantes striures qui ne cessent de l’étonner. Elles sont une nouvelle chair et c’est cette nouvelle chair le sujet de ses images, celle que la lumière retient des dizaines de minutes de poses où le corps, flouté, peut se métamorphoser, se dédoubler, s’entremêler. Ces femmes, nouvelles, errent dans leur cadre avec l’incertitude des spectres. Souvenirs d’un autre temps, elles peuvent évoquer des archives du cinéma fantastique muet, des surgissements lunaires ou parfois encore des photographies psychiatriques du XIXe siècle. Le souvenir est pourtant bienveillant, peut-être heureux. Les couples s’étreignant peuvent être vus dans cette exposition comme une image originelle, la vision chimérique d’un amour oublié, matriarche, transformé en un fantasme que l’on soupçonnerait sexuel s’il n’était aussi lointain. Image inversée de la réalité extérieure, disions-nous plus haut : cet espace inversé est un secret, dissimulé, qui prendra ici la place de gardien.

Enfin, les dessins à l’encre de chine, feutre et mine de plomb de Gwen complètent les projections mentales de l’exposition. Comment les décrire ? Des visages, des fleurs, des organes, des branches et des ailes de papillon, le tout s’associant les uns avec les autres. Les règles de cet univers onirique se refusent à l’explication, nous sommes là dans le délire. Les dessins sont figuratifs et cependant ce qui apparaît pourrait être parfaitement autre, naître dans et par l’abstrait, guidé par ces lignes tout en courbures et ces délicats pointillés. Ces oscillations sont celles des figures épuisées, que l’on pourrait imaginer en otage de champignons hallucinogènes, auxquelles s’ajoutent les ondulations plus liquides de taches de sang ainsi que celles de ces feuilles conquérantes mais tentées tout comme les corps par le fanage et la décomposition –avec défi. Gwen est aussi une réalisatrice de tatouages et nous voyons ses points, ses lignes dans la continuité des traces pénétrant la peau comme s’il fallait rentrer à l’intérieur. Le rêve est un théâtre de cet intérieur, jouant pour lui-même les symboles de ses désirs et de ses angoisses qui se nourrissent les uns des autres comme la végétation et ses ailes de papillon, dans les dessins, héritent de la matière dégradée pour en ériger les nouvelles esquisses, l’ornement d’une continuité affirmative.

Frontispice : Marie Boralevi, Série « Persona non grata »