Accueil > Les rubriques > Images > L’immémorable

L’immémorable

Pierre Bergounioux / Magdi Senadji

,

Afin de poursuivre son hommage à Magdi Senadji, TK-21 LaRevue s’associe avec les éditions À une SOIE, afin de republier l’ensemble des ouvrages réalisés par le photographe et quelques amis écrivains avec cet éditeur entre 1992 et 2000.

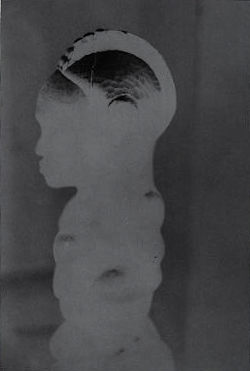

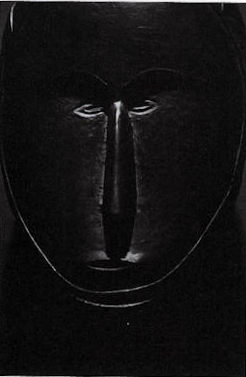

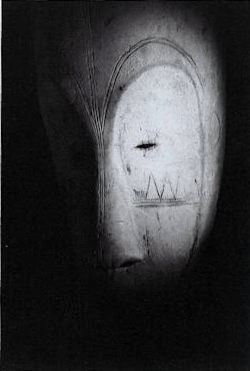

Le premier fascicule s’intitule L’immémorable. Les images sont celles de masques africains que Magdi Senadji a réalisées au fil du temps. Le texte a été écrit par Pierre Bergounioux. L’ouvrage date de 1994. Il est en fait le deuxième de la série réalisée par les éditions À une SOIE, mais le premier republié par TK-21 LaRevue.

L’intention artistique s’est depuis longtemps dégagée, pour nous, de toute autre espèce de considération, éthique ou pratique. Elle peut, à la limite, consister dans la pure et simple affirmation de son autonomie. Marcel Duchamp a signé de son nom cet aboutissement.

Si le processus de civilisation passe par la séparation de registres antérieurement confondus de l’expérience et de la pensée, il nous faut nous défier du regard, historiquement constitué, que nous portons sur le monde ou du monde - c’est un tout - que ce regard nous livre. C’est indûment que nous appliquons à l’art primitif la contemplation désintéressée que réclament nos tableaux, nos bronzes et nos marbres. Quand même ils auraient été brossés en plein champ, copiés sur le vif, ceux-ci furent conçus pour le silence des galeries et le recueillement vaguement funèbre des musées. On a laissé à la porte l’urgence et le bruit de la vie, les dispositions spéciales, tendues, anxieuses qu’on engage dans l’action et ce suspens contribue, autant et plus que leurs propriétés formelles, proprement artistiques, à faire l’agrément des toiles peintes, des athlètes et des grâces.

Ce n’est pas auprès d’eux ni d’aucune de ces « finalités sans fin » auxquelles, selon Kant, s’apparentent les œuvres d’art, que les statuettes et les masques d’Afrique ont leur place mais plutôt parmi les boulons de chemin de fer, les roulements à billes ou les turbines d’avion. Ces faces sommaires, ces silhouettes encroûtées d’argile blanche ou de sang sacrificiel sont du côté des pièces et des machines tracées sur épure dans les bureaux d’études, soumises au banc d’essai puis fabriquées en série sur les chaînes de la grande industrie. Il y a loin, en apparence, du bout de bois bancal taillé à l’herminette aux dispositifs éprouvés, normalisés qui vont subir le fracas des trains, les rotations ultra-rapides et l’enfer conditionné des chambres de combustion. Ils procèdent pourtant du même dessein et c’est, avec le détachement inhérent à notre regard, la deuxième difficulté que nous oppose l’art primitif.

L’action, pour nous, s’est éloignée de sa source. L’impulsion primaire à satisfaire immédiatement les besoins les plus vivement ressentis s’est trouvée progressivement assujettie à de très longs détours. Notre civilisation, selon Norbert Elias, est issue de l’extension graduelle d’un double contrôle : sur nous-mêmes - les passions, l’impatience, le grand trouble dont nous sommes d’abord le siège - et sur ce qu’on appelle la nature à compter du moment où nous nous constituons face à elle comme des êtres de raison, susceptibles de jugements calmes.

On oublie. la prégnance des manières collectives de sentir de penser, la force de l’éducation qui concentre en l’espace de quelques années les effets cumulés d’une histoire millénaire, tout concourt à nous enlever à l’état initial où les choses de l’âme, le rêve et la réalité, les plans et les objets s’entremêlaient. C’est tard que le monde est devenu l’objet de représentations impersonnelles et où se constituent, en s’opposant, l’esprit connaissant - la chose pensante - et la substance étendue qu’il va s’appliquer méthodiquement à comprendre afin de s’en rendre « maître et possesseur ». Et méthode, en Grèce, c’est détour que ça veut dire.

À peine sommes-nous au monde qu’il nous faut faire retour sur nous-mêmes, entreprendre, chacun pour son propre compte, le lent, le douloureux cheminement qui mène de l’enfance confuse - la nôtre et celle du genre humain - à la conception rationnelle du monde réel.

Au lieu de suivre nos emportements, d’aller droit aux buts et aux assouvissements, nous amorçons, à regret, à pas comptés, le détour à quoi se ramène l’approche méthodique. Il s’avère, à l’expérience, qu’il est encore le biais le plus prompt. Au lieu d’aller sans balancer où l’on prétend, droit à travers l’épaisseur, par exemple, du chêne, on s’impose la marche spiralée du pas de vis, la seule à permettre de fixer assez fermement aux traverses le rail qui portera sans faiblir les trains du progrès. C’est pareil pour le vol. On peut toujours singer l’abeille et l’oiseau, s’enduire le corps de cire et de plumes, comme Icare jadis. Mais des turbines construites avec l’aide du calcul algébrique, des alliages spéciaux et du micromètre matérialiseront plus sûrement les rêves très anciens de conquête et de vol. Ce n’est qu’au prix d’une longue patience qu’on peut gagner l’empyrée.

Il n’est au pouvoir d’aucun d’entre nous de se soustraire au réseau des contraintes qui le font, ici, plus ou moins raisonnable, distant et circonspect, et, là-bas, enfoui dans l’épaisseur encore des mythes et des songes. Et c’est sans doute l’ultime touche de désenchantement inhérent à la connaissance rationnelle que nous la savons indépendante de nos volontés singulières, issue d’un devenir global qui ne nous laisse pas le choix. Dans une société fondée, comme la nôtre, sur des présupposés scientifiques, nul ne saurait ignorer les modalités exactes de l’efficacité matérielle. Il ne peut non plus, sans inconvénients graves, méconnaître le tracé des frontières qui séparent l’animé de l’inanimé, les rêves de la réalité. Il n’y a plus de place, dehors, pour des actes inspirés par la vision magico-mythique qui précède, dans le devenir de l’espèce comme dans celui de l’individu, la formation difficile, émotionnellement décevante, de la connaissance approchée.

Mais, dedans, il en va différemment. Chacun récapitule, sous forme abrégée, l’histoire de l’humanité. Les dispositions originelles, pour dépassées qu’elles soient, persistent : le penchant à penser sans détour, à agir sans penser, à vouloir sans délai. C’est par un effort ininterrompu que nous nous conformons aux implications du savoir rigoureux. L’image objective du monde réclame une attitude subjective coûteuse, une tension qu’il faut continuellement reprendre et rectifier, un ébranlement un peu fort, une diminution subite du ton vital estompent la figure tardive, fragile du sujet que nous édifions face au monde constitué, par le fait, en objet. La distance s’abolit. Tout à nouveau se brouille et s’interpénètre. Nous redevenons le jouet de nos sentiments. Nous oublions la prudence, les distinctions préalables, l’approche oblique. Nous nous engouffrons dans le vieux chemin, le plus court, le mauvais, celui des désirs aveugles, des peurs et des espoirs irraisonnés. Au reste, il n’est même pas besoin de circonstances spéciales. La précarité de notre être pensant, la persistance des forces obscures, nous l’expérimentons chaque nuit. C’est un perpétuel motif d’effroi que de renouer, au réveil, par delà le corridor des rêves, avec celui qui, la veille au soir, a poussé la porte du sommeil. Dans l’intervalle, un inconnu a pris notre place, agi au mépris de ce que nous tenions pour le monde familier. un tiers de notre existence, nous l’abandonnons aux puissances ténébreuses qui défendent, de l’autre côté, le seuil de la conscience claire. Nous le laissons en gage aux maléfices de l’origine contre la possibilité d’élever, entre l’aube et le crépuscule, la construction difficile, prudente, contestée qu’on appelle la réalité. Si grand est le péril que nous portons en nous que Descartes a cru devoir se prémunir explicitement contre lui. Il lui a consacré la première Méditation. Elle est comme l’envers du Discours, sa face cachée tournée vers l’ombre grouillant d’images feintes où nous retournons chaque nuit.

« J’ai ici, dit-il, à considérer que je suis homme et par conséquent que j’ai coutume de dormir et de me représenter en mes songes les mêmes choses ou, quelquefois, de moins vraisemblables que les insensés lorsqu’ils veillent ».

Et comme il faut un fondement certain à la résolution qu’il a formée de parvenir à la connaissance du vrai, on le voit supposer que les fantasmagories qui remplissent les contrées du sommeil hantent aussi, à son insu, les glacis de la veille. Ce qu’il prend pour lui-même et le monde et la clarté du jour pourrait n’être qu’un rêve au second degré, diaphane et d’autant plus insidieux qu’il est, ou plus exactement, paraît l’opposé des chimères nocturnes. C’est l’hypothèse du malin génie et la Méditation seconde, où l’on voit qu’en l’absence de toute certitude relative à l’ensemble des choses corporelles et à la plupart des attributs de l’âme, la victime du trompeur tout puissant ne saurait douter cependant qu’elle pense et que, partant, elle est.

« Je ne suis donc qu’une chose qui pense, c’est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison. »

Cette impalpable et frêle évidence suffit. Elle conditionne l’entreprise qui fait de la création l’objet prévisible et ferme où nous enfonçons la tige filetée des boulons, l’étendue que nous sillonnons sur des turbines et des roulements à billes.

Mais notre heure contient toutes les heures dans sa profondeur présente. Les passions immémoriales, le vieil émoi n’ont pas tari. Ils rôdent toujours dans la coulisse des repères cartésiens. Les dispositions aiguës, péninsulaires - celles qui naquirent à la pointe de l’Europe et sont en passe, aujourd’hui, de gagner toute la surface de la planète - n’ont pas rompu avec leurs arrières. Chaque stade du développement inclut les précédents. Qu’il vacille, périclite et l’on voit les figures qu’on croyait abolies resurgir. Cette sourde persistance, dans l’âge de raison, de nos enfances, nous rend accessibles à l’enfance de l’art. Elle relie l’heure avancée qui est la nôtre à ses antécédents millénaires.

La raison est, dans son essence, séparation. Outre qu’elle dissocie l’activité esthétique de toute visée annexe, elle l’arrache, en quelque sorte, à ses commencements. La représentation formelle, comme la pensée rationnelle, se constitue au détriment des images liminaires et des premiers jets. Le dessin perspectif, la science des couleurs sont autant de refus. Derrière le geste des grâces, dans la lumière violente répandue sur les blés peints ou dans celle, très douce, que diffuse la lampe, il y l’ombre d’un deuil : celui de l’art enfantin. Au-delà des écoles précédentes, de leurs manières et de leurs thèmes, c’est contre sa propre ingénuité, à une distance croissante de ses éveils, que l’art occidental a édifié ses visions et ses formes.

L’art primitif, celui de l’Afrique, en particulier, constitue - à nos yeux - le paradoxe d’accomplir ce que nous écartons d’emblée comme imperfection et faiblesse. L’élan joyeux, le geste libre, spontané ne s’y heurtent pas au refus précoce que nous leur opposons. La contrainte qu’ils subissent ne n’exerce jamais jusqu’à la source expressive. L’immédiateté, avec ce qu’elle charrie d’impuretés et de fautes, mais de forces, aussi, n’est jamais révoquée en doute. Une jeunesse du sentir mûrit et s’achève sans se renier ni vieillir. Un défaut - pour nous, toujours - trouve sa perfection. La gaucherie prend allure de maîtrise, la turbulence de sérénité. l’ébauche reste visible dans l’achèvement et celui-ci exhibe sans repentir ni vergogne les scories et le tumulte du commencement. Le bois poli est imparfait, la découpe des yeux et des bouches grossière, la symétrie des traits approximative et le tout badigeonné à la diable. On a, dirait-on, complètement négligé la fidélité au modèle extérieur et le soin de l’exécution qui sont les règles de nos démarches, la marque de nos procédés.

Mais les énergies que capte l’art primitif, les impulsions qu’il libère sans presque les infléchir sont en nous, vivaces, puissantes, toujours. Il ne nous en coûterait pas tant, sinon, d’aller par des voies détournées, de nous conformer à des attendus et à des prémisses. C’est pour ça que ces figures sommaires et pourtant achevées nous rendent non seulement au pur agrément de la contemplation mais, en deçà encore, à la confusion bienheureuse du temps où l’on ne distinguait pas, où l’on ne savait point, à l’âge d’or, à l’unité perdue.

Ces œuvres sans remords ni contrainte, enfin, ont servi. Aux traces de leur insoucieuse genèse s’ajoutent celles que l’usage leur a imprimées. Il n’y a pas d’objectivité ni de sujet connaissant, de préoccupations strictement techniques ni de satisfactions purement esthétiques, au début. Ces visages sans anatomie, ces imitations rebelles aux lois de la nature ont été affrontées au monde du dehors. Elles ont heurté ses angles, subi des chocs, connu l’usure et l’abrasion. On ne leur a pas marqué plus d’égards ou de ménagement que nous n’en avons, ici, pour les outils qui nous servent à agir sur les choses. C’est par l’effet d’un inévitable malentendu que nous les voyons, aujourd’hui, exposées dans les vitrines des musées, à l’abri du toucher, de la poussière et des intempéries. Elles furent façonnées sous l’empire d’un besoin, pour faire pièce à la nécessité, aux périls. La figure à la nuque saillante, scarifiée, était aussi une poulie de métier à tisser. La face aux yeux tubulaires, cerclés de blanc, sous de hautes arcades, présente au menton des encoches nombreuses, comme n’importe quelle table de cuisine ou porte de grange que l’usage a meurtries. La patine noire, luisante, qui couvre des cuisses et un abdomen, s’obtient par l’application de suie, d’huile de palme et de sang frais, à l’occasion de sacrifices. Ces marques d’un emploi effectif parachèvent l’effet que les vestiges visibles d’une libre genèse et d’une exécution joyeuse exerçaient sur nous qui venons tard, qui sommes dubitatifs, mélancoliques et circonspects. Nous avons appris ce qu’il en est du monde et de nous. Tout savoir est amer parce qu’il nous change en même temps que l’idée qu’on se faisait de tout. Il nous enlève à nous-mêmes, à l’enfance, quand nous vivions sans savoir qui nous étions.

La grande unité a déserté la surface de la terre et la lumière du jour mais non pas nos mémoires ni nos cœurs ni nos corps. Nous la retrouvons, chaque nuit, dans les songes où le doute est superflu, les détours inutiles. Nous pouvons aussi la reconnaître, en plein jour, dans le lointain miroir que nous tendent les masques africains.

Il y a deux façons de représenter le monde.

L’une le crédite d’une existence propre, d’une nécessité immanente qui trouve indifféremment son expression dans le calcul numérique, la toile peinte ou l’image photographique ; l’autre relève d’une perception qui s’ignore comme telle et combine les éléments de l’extériorité avec les dispositions qui inspirent sa représentation.

Magdi Senadji a pris soin de bien distinguer.

Il montre, en s’aidant d’un automate, des effigies et des faces qui furent des instruments et des outils aux yeux et dans les mains de ceux qui les conçurent. Un usage instrumental de l’appareil, en produisant une image objective, redoublerait celle que nous livre la perception rationnelle du réel. Il annulerait, du même coup, la distance qui nous sépare des choses représentées et leur connivence profonde avec cette part de nous-mêmes qui veille dans le sommeil et l’oubli. La vérité de ces faces et leurs justes échos, pour nous atteindre, devaient passer par un détour qui annule en quelque sorte, le détour initialement inscrit dans notre regard. Aussi leurs ténébreux linéaments se dessinent-ils à la lisère des ténèbres à moins que leur contour fantomatique, troué d’yeux imparfaits, ne flotte dans une nuit d’encre. L’exposition n’est jamais correcte ni l’image conforme à la nature supposée des choses, c’est-à-dire à la somme des propriétés objectives que l’image photographique se doit de restituer pour être elle-même conforme à sa définition. Elle comporte systématiquement les plus graves défauts. Le blême masque Fang est aux deux tiers mangé d’une ombre opaque. la statuette, de la même ethnie, prise de profil semble en passe de s’évanouir dans la grisaille ambiante. La seule face à répondre à peu près à nos attentes en matière de cadrage et de contraste - de vision - est floue.

Si, de tous les arts, la photographie est le plus strictement conditionné par les usages sociaux, c’est parce qu’elle est le produit tardif d’une histoire qui a progressivement subordonné la vie sociale aux axiomes et aux maximes de la rationalité scientifique et technique. Elle est connaissance précise et distanciation. Une froide lentille s’interpose entre l’œil et les choses. La vieille main rompue aux contacts et aux habiletés, la vieille matière, les gestes et les façons irréfléchis sont hors jeu. Une énergie mesurable s’exerce sur un support élaboré pour elle.

Cette perfection, et le « métier » qui va de pair, comportaient le risque d’ignorer la nature des choses qu’une autre vision inspira, d’effacer, en voulant les saisir, les traces de magie qui subsistent dans notre heure désenchantée. Magdi Senadji n’avait quelque chance de restituer les paradoxes de l’art primitif, son imperfection très sûre et son antique jeunesse, qu’en répudiant les privilèges de la maîtrise et de la précision objectives. C’est par un défaut voulu, une erreur systématique qu’il a annulé le système des corrections que, naïvement, le regard savant applique au monde qu’il construit. Les profondeurs que nous avons traversées puis confinées dans la nuit et les rêves et que l’art primitif porte à sa surface, nous les voyons, indubitablement, avec des yeux ouverts, sur ces photographies.