Accueil > Voir, Lire & écrire > VI. L’invention du laboratoire

VI. L’invention du laboratoire

Suite de Lettre au tyran - VI

,

« Pour parler clairement, et sans paraboles / Nous sommes les pièces du jeu que joue le ciel / On s’amuse avec nous sur l’échiquier de l’être / Et puis nous retournons, un par un, dans la boîte du néant. »

Du jeu à l’expérience

« Pour parler clairement, et sans paraboles / Nous sommes les pièces du jeu que joue le ciel / On s’amuse avec nous sur l’échiquier de l’être / Et puis nous retournons, un par un, dans la boîte du néant. »

On a pu pendant près de trois mille ans s’accorder sur le fait que la vie humaine, incertaine, pouvait être la source d’un bonheur fragile même si, rapportée à la valeur de l’absolu, elle pouvait être tenue pour un jeu sans signification. Héraclite le disait déjà et quelques siècles plus tard, le savant et poète persan Omar Khayyam pouvait aisément le confirmer.

Il nous faut pourtant nous accorder aujourd’hui sur le fait que ce jeu-là a pris fin. Nous sommes tous devenus les cobayes d’une expérience indéfinie, fomentée et contrôlée par des hommes soumis à des intérêts économiques qui les dépassent et dont, le plus souvent, ils ignorent tout. Cette infinité d’expériences est menée au moyen d’autres hommes et avec l’aide de myriades d’appareils que certains croient contrôler. Ceux-là se trouvent pourtant aussi impliqués dans l’expérience et agissent comme s’ils la contrôlaient, mais ils ignorent tout des effets que leurs expérimentations peuvent avoir aussi bien à court terme qu’à long terme, tant sur leurs semblables que sur leur environnement et donc sur eux-mêmes. Il est vrai, ils se croient invulnérables. C’est pourquoi ils éprouvent une jouissance réelle à cette expérience consistant à plonger corps et âme dans cet écart qui se creuse entre une multiplication de jeux à somme nulle et la prolifération d’expériences réelles générant d’incommensurables profits. Chacun, qu’il le veuille ou non, est contraint de mesurer dans son propre vécu la puissance d’impact affectif de ce différentiel. Rien d’autre ne vaut aux yeux de certains que les profits matériels, financiers et symboliques, dont cette différence leur permet de jouir. Les Rumineux qui ne peuvent échapper à ce piège sont en cela absolument complices des Divinants qui leur tendent un miroir mobile de l’éternité sur lequel se reflètent des fantasmes qu’ils espèrent pouvoir leur vendre.

D’autres, consciences encore aiguillonnées par le souvenir et l’histoire, par le désir et par la faim de connaissances nouvelles, tentent de faire face à la multiplication de ces expériences. Une telle opposition, ils le sentent, n’aura pourtant pas de sens sauf à ce qu’elle soit conçue elle aussi comme un acte sans retour.

Il leur faudra traverser ce miroir pour pouvoir prétendre comprendre la nature et le contenu de ce mauvais rêve et pour pouvoir prétendre abolir l’hallucination dans laquelle tous il nous tient. Il leur faudra revenir de l’autre côté du miroir et tenter de raconter ce qu’ils y auront vu et vécu.

Il leur faudra enfin tenter de combattre efficacement le marché généralisé des expériences infinies auquel sont de facto soumis aujourd’hui, chaque corps et chaque vie.

Il est alors tout à fait possible que soit révélée une vérité insupportable, à savoir qu’il n’y a pas de différence entre ce qui se passe d’un côté et de l’autre du miroir.

Si l’on veut pouvoir tenter de décrypter la logique de ce rêve qui vire depuis plus d’un siècle au cauchemar, il est donc nécessaire d’abandonner la logique formelle et la causalité linéaire et de recourir à des modèles évolutifs complexes qui soient en phase avec nos connaissances générales et avec celles concernant les capacités d’adaptation du vivant en particulier. Car ce que nous sommes en train de vivre est une sorte de mutation du grand jeu de la vie, en laboratoire.

Mais à la différence d’un projet scientifique qui vise à la compréhension des choses et qui tend à permettre de pouvoir agir sur elles en vue de les améliorer même s’il faut pour cela en passer, l’expérience généralisée dans laquelle nous sommes embarqués a d’autres ambitions. Si le monde scientifique a ouvert la porte à des expériences à risque, pour les réaliser, il prend des précautions drastiques. Le laboratoire qu’est devenu la planète est le lieu d’expériences qui, parce qu’elle ne visent qu’à produire des profits et donc à entretenir partout les conditions de vie qui permettent de tels profits, ne tiennent pas compte de la vie humaine, ni de l’environnement. Le « pari » de ce laboratoire généralisé qui n’est pas qu’un accroissement des connaissances servira à une transformation positive de la situation matérielle des humains. Au contraire, le « pari » est qu’il y aura toujours parmi les cobayes involontaires, des individus ou des groupes qui sauront trouver une solution de survie malgré des conditions de vie impossibles. Ainsi, chaque adaptation sera comprise comme une possibilité d’ouvrir de nouvelles perspectives sur de nouveaux marchés, car chaque solution d’adaptation pourra être interprétée comme la matrice de profits nouveaux.

D’ici quelques siècles, une humanité survivante pourra peut-être tenter de reconstituer les faits. Mais les motivations profondes qui auront conduit l’humanité à un tel aveuglement et à un tel comportement suicidaire risquent de rester incomprises.

En attendant cet improbable moment, il nous faut constater que ces comportements sont coextensifs à la mutation du concept central à partir duquel la science classique s’est constituée, celui de causalité linéaire qui postulait en effet que si l’on connaissait la cause d’un phénomène, il était possible d’en déterminer l’effet, et inversement que si l’on en connaissait l’effet, il était possible de remonter à la cause.

« Ce mécanicisme ou ce réductionnisme est aujourd’hui abandonné dans les sciences physiques : la théorie du chaos, en particulier, a permis de montrer qu’au bout d’un certain nombre d’itérations d’opérations simples un système physique était susceptible de perdre la « mémoire » de ses conditions initiales, et qu’on ne pouvait plus prédire son évolution. Néanmoins, et telle est la puissance de ces théories, de tels systèmes, dominant dans la nature, ne cessent d’obéir à des lois déterministes que nous pouvons connaître et faire fonctionner.

La complexité qui en résulte rend obsolète la vision causaliste traditionnelle puisqu’on peut agir sur le réel sans en connaître les « causes », et à l’inverse on peut utiliser les lois de la nature sans pouvoir en prédire précisément les effets » (Jean de Maillard, L’avenir du Crime, Flammarion, 1997, p. 76).

Les nouvelles formes du « travail »

Nombreux sont ceux qui croient encore et essayent de faire accroire que c’est le travail qui produit de la valeur. Ils ont sans doute eu raison, mais cela fut vrai dans un monde qui a sinon entièrement disparu du moins qui doit cohabiter avec un autre monde dans lequel est apparue une nouvelle forme d’économie, plus puissante, plus vorace, plus insatiable. Il ne s’agit pas de l’économie des marchés financiers.

Jean de Maillard nomme cette économie l’économie trafiquante. « L’économie trafiquante repose sur le paradigme d’une capture de la valeur économique non par les productions les plus utiles socialement, mais par celles qui procurent la rente la plus élevée. Et comme la prohibition crée des rentes parfois très élevées, toute l’activité normative, mais à la marge seulement, des États et des organisations internationales, ne fait que contribuer au développement de l’activité illicite à l’intérieur du système économique et financier qui l’intègre dans le privilège d’impunité dont j’ai déjà parlé. » (Le rapport censuré, p. 107-108).

Cette économie trafiquante entre en contradiction avec l’économie réelle et le système financier, mais elle contribue activement désormais à leur fonctionnement ou à leur survie. En fait, ce qui caractérise la donne actuelle, c’est que l’économie trafiquante ne peut pas se passer de l’économie réelle, celle qui produit encore de la valeur par le travail, ni du système financier, car elle ne se développe qu’en s’opposant à eux.

Là où les choses ont changé ces vingt dernières années, c’est que malgré les discours, les protestations, les cris, ce sont les tenants de l’économie officielle et les marchés financiers qui ont besoin de l’économie trafiquante s’ils ne veulent pas disparaître. Cependant, et il faut parler ici de schémas mentaux, psychiques, culturels, les tenants des règles de l’économie traditionnelle ne peuvent accepter d’intégrer l’économie trafiquante sans réagir. Ils doivent en quelque sorte lutter sur le terrain légal dans l’espoir de préserver des zones économiques « pures » c’est-à-dire qui ne seraient pas investies par l’économie trafiquante. Or cette économie trafiquante est présente partout, à plus ou moins grande échelle, mais partout. Ce qui différencie les zones économiques aujourd’hui, c’est la plus ou moins grande présence en elles d’économie trafiquante.

On ne peut donc pas « officiellement » ne pas la combattre, mais on doit le faire avec le moins d’efficacité possible car il serait suicidaire de la faire disparaître ou de l’éradiquer complètement d’une zone économique. Sans l’économique trafiquante, rien de ce qui est légal ne tiendrait. C’est pourquoi les règles et les lois n’existent plus que « pour » être contournées, détournées. Ceux qui doivent les respecter se trouvent en porte-à-faux et subissent une double contrainte, puisque outre respecter la loi, ils doivent néanmoins s’arranger pour la contourner afin d’être concurrentiels par rapport à l’économie trafiquante.

La structure de l’oxymore ne se manifeste donc pas dans les seules injonctions de la publicité ou les seuls discours politiques. Elle a envahi les cerveaux des Rumineux comme ceux des Divinants parce qu’elle est la structure fondamentale à la fois mentale et matérielle de l’économie et qu’elle détermine l’ensemble des modalités du vivre ensemble planétaire.

D’une certaine manière personne n’a d’autre choix que de s’installer dans ce compromis post-historique durable qui consiste à jouer « des tensions et des contradictions au sein de l’économie et de l’ordre politique, qui font que les États, même impliqués entièrement dans le processus de dérégulation et de déréglementation, cherchent pourtant à limiter le champ d’illégalité que les marchés poussent au contraire à étendre. Ces derniers ont besoin d’espaces fortement dérégulés où ils se développent, en même temps que d’espaces très réglementés où ils valorisent les biens ou les services produits illicitement. Leur rente provient du différentiel créé entre ces deux espaces. » (op. cit., p. 108-109).

L’économie trafiquante n’est pas réductible à l’économie illégale. Elle est « le modèle de la globalisation économique et financière. » (op. cit., p. 36). Il suffit aujourd’hui de regarder les informations officielles, celles qui passent par les canaux des médias pour vérifier la réalité de cette analyse.

Chaque jour, les pirates de la mer montrent leur capacité de nuisance. Elle est pour eux et ceux qui les soutiennent productrice de richesse. Une attaque demande certes de la préparation, mais rapporte plus que n’importe quel travail dans un pays dévasté par une pseudo guerre à laquelle personne ne pense à mettre fin, et surtout pas les pays riches, et dont les réserves marines et sous-marines ont depuis longtemps été pillées par ces mêmes pays riches. Dans ce cas, le sentiment d’impunité est lié à l’extrême pauvreté systémique de la région.

Certains trafiquants des cités françaises ont commencé à engranger des profits importants. Ils commencent eux aussi à croire à leur impunité. Ils se mettent à utiliser des armes de guerre pour narguer la police. Il s’agit en les utilisant de faire savoir qu’ils ont atteint un niveau économique élevé et des relations illégales de haut niveau. C’est précisément ce qui peut faire réagir l’État qui voit là une menace, moins contre son contrôle global, il en tire bien sûr des profits inavouables parce que non comptabilisables en tant que tels dans les rentrées officielles, que contre une remise en cause de son image.

C’est le même sentiment d’impunité qui fait les chefs de bande, de clan, les Divinants et leurs représentants que sont les tyrans, s’autoriser plus qu’ils ne pensaient pouvoir s’autoriser jusqu’alors. En effet, ils disposent pour certains de l’autorité légale et de la croyance a priori des Rumineux en la légitimité de leur puissance et de leur autorité et pour les autres de l’autorité et de la légitimité que procure la réussite illégale.

Il est vrai, les victoires réelles ou symboliques des forces qui s’opposent à la puissance légitime de l’État semblent faire rentrer dans le champ des zones sous contrôle, tel ou tel territoire, telle ou telle entreprise, telle ou telle activité. Cela n’a d’autre fonction que d’assurer une régulation et une équilibrage des forces et de relancer aux yeux de certains la croyance en l’efficacité de l’État et en la doctrine officielle qu’il diffuse.

Or ce qui n’est pas dit, mais qu’il faut bien déduire, de cet entrelacement de zones et de strates d’activités légales et illégales, c’est que l’ensemble de la planète est absolument mité et qu’elle se présente aujourd’hui comme une immense fractale.

La production de la valeur ne provient plus du travail mais de cette imbrication de différents types d’économies et des tensions et des profits que seul le différentiel au cœur de ce « jeu expérimental » peut engendrer.

Il y a bien sûr, comme dans toute expérience, et c’est ce qui en fait le « charme », une part d’incertitude. C’est aussi ce qui lui confère sa « réalité ». Inauguré par le grand show médiatique de l’effondrement des Twin Towers, qui n’a pu avoir lieu que sous la férule d’apprentis sorciers désinhibés, ce siècle a inscrit à son fronton sa devise : Ici le jeu se mue en expérience néo-scientifique grandeur nature.

Rien n’échappe à cette réalité et surtout pas les Rumineux qui, de spectateurs consommateurs plus ou moins actifs sont tout simplement devenus des cobayes. Rien de moins. Rien de plus. Si !. Il y a quelque chose de plus. La différence de potentiel existant entre situation de départ et situation d’arrivée, quelle qu’elle soit, positive ou apparemment négative du point de vue de ceux qui la vivent, est de toute façon positive pour ceux qui la créent. C’est la différence de potentiel entre deux états qui crée de la valeur, pas la situation en tant que telle. Si la situation politiquement et socialement parlant est plus catastrophique après intervention que la situation de départ, comme dans le cas de l’Irak par exemple, c’est alors qu’elle se révèle la plus profitable pour ceux qui l’ont engendrée. Pour les cobayes qui s’y trouvent impliqués, il en va autrement, mais cela n’importe pas, à court terme en tout cas, et sans doute pas non plus à long terme.

Jean de Maillard remarque que « les distorsions qui causent les déséquilibres les plus importants, donc potentiellement les plus fortes plus-values, sont souvent celles qui concernent les pays et les catégories sociales les plus pauvres, les plus déshérités, les plus précarisés. Mais le paradoxe n’est qu’apparent. Il s’éclaire si l’on a bien perçu que la dichotomie entre le légal d’un côté et l’informel, l’illégal ou le criminel de l’autre, ne se pose plus en terme d’alternative mais de complémentarité. » (op. cit., p. 109).

Le temps renversé

La figure du tyran et la mise en place d’une gouvernance de type tyrannique réapparaissent sur la scène des pays développés à peu près en même temps que l’extrême pauvreté et les bidonvilles, des groupes extrémistes et des sectes en tout genre. À l’évidence le cynisme est devenu la norme implicite et souvent explicite du rapport à l’autre.

Cynique ne signifie qu’une chose : être indifférent à autrui en tant que personne et ne le considérer que comme un instrument de rapport ou un objet d’expérience. Comment devient-on cynique ? Quelle est au fond cette différence entre les Rumineux indifférents à tout sauf à leur confort et les Divinants indifférents à tout ce qui n’est pas eux et soucieux de plonger les autres dans l’inconfort, l’insécurité ou le danger puisque c’est de cela qu’ils tirent leurs profits ? Les uns croient encore ou font semblant de croire à l’Histoire, à l’avenir, à la promesse et aux promesses qu’on leur fait. Les autres savent qu’il n’y a pas de promesse qui tienne sauf celles qu’ils passent leur temps à faire à ceux qui veulent bien les écouter, et qu’ils les font « pour » ne pas les tenir. C’est le différentiel entre promesse faite et promesse non-tenue qui constitue le ressort du cynisme et la source du profit et de la jouissance.

Entre l’évidence du constat qu’aucun dieu ne s’est jamais préoccupé d’un cul comme le disait le divin Marquis, c’est-à-dire de sauver quelque victime que ce soit de quelque méfait que ce soit commis par d’autres hommes et le fait que plane toujours sur nos têtes la menace d’une destruction totale de type nucléaire ou autre que des hommes, et non des dieux, dans leur absurde vanité sont ici ou là prêts à déclencher, certains ont simplement pris acte du fait que l’horizon eschatologique s’affaissant sur lui-même, le temps désormais n’était plus source de plus value.

Les Divinants ont donc « choisi » d’accompagner cet effacement du temps du champ de leurs préoccupations, là où les Rumineux s’évertuent de continuer de croire « aux promesses », c’est-à-dire à l’histoire, au progrès et aux jours meilleurs, ces avatars de ce qu’était, autrefois, « la promesse ».

Un exemple peut permettre de dessiner ce pli dû à l’effondrement de ces croyances et d’indiquer l’époque de sa formation. Les pays d’Amérique latine ont connu après les siècles d’occupation occidentale et les génocides divers et variés de leurs populations d’origine, des mouvements de révolte contre les classes dominantes et des révolutions totalement inspirées par les idées des Lumières et de la Révolution française.

C’est ce modèle, malgré les dictatures, qui a largement inspiré les constitutions actuelles de nombre de ces pays que l’on disait alors sous-développés. Dans l’approche qu’ils ont a pu avoir de leur évolution, les pays occidentaux, du haut de leur superbe, n’ont cessé de considérer que le modèle que ces pays pauvres avaient choisi constituait non seulement leur projet mais leur but, leur horizon. Chercher à l’atteindre déterminait en quelque sorte leur avenir.

Si cette approche pouvait être largement partagée dans les années soixante-dix, l’expansion du marché de la drogue et la puissance économique de certains cartels en Colombie, par exemple, ont largement modifié la donne.

Le discours occidental officiel consistait à dire qu’une fois ces problèmes réglés, la marche glorieuse vers une démocratie saine reprendrait.

Il s’est avéré que ces pays-là étaient en fait parmi les premiers à se transformer en laboratoires. On pouvait en effet y mettre à l’épreuve les formes de l’économie classique et les formes classique de gouvernance de type démocratique en les frottant à ces nouvelles formes d’économie illégale.

Cela permettait aussi aux États-Unis de tester la résistance locale et internationale à la mise en place de nouvelles formes de dépendance, en particulier au sujet de la sécurité et surtout de tester les nouvelles règles du droit international qui allaient devenir celles de la mondialisation. Il apparaissait en effet que cette instabilité permettait de développer des formes nouvelles d’exploitation des ressources minières ou naturelles de ces pays. On a permis aux structures étatiques de ces pays d’inventer dans le même mouvement les ennemis intérieurs et les accords passés avec un ami extérieur censé venir pour rétablir la sécurité intérieure.

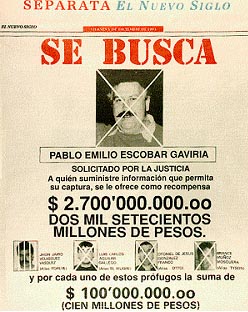

L’aspect le plus significatif est la relation complexe qu’ont entretenu l’État colombien et les cartels de la drogue. Le cartel de Medellin et son chef Pablo Escobar furent les figures les plus emblématiques de cette époque. Lorsque celui-ci a proposé de payer la dette extérieure de la Colombie en échange de son immunité, le tollé fut général.

Il s’agissait en fait d’une des premières manifestations d’appel à la reconnaissance du poids de l’économie illégale et de son imbrication dans l’économie classique et légale. Une telle reconnaissance était impossible non pour des raisons morales, mais parce que la légalisation de l’activité commerciale illégale aurait remis en cause cet équilibre de la terreur devenu la nouvelle loi. De plus, l’intégration pure et simple de l’argent de la drogue dans l’économie réelle aurait permis de payer une dette que personne ne voulait voir payée, surtout pas le F.M.I.. Il n’empêche que ce qui a été expérimenté ici, l’a été grandeur nature, c’est-à-dire à l’échelle d’un pays puis d’un sous-continent.

On a assisté en parallèle aux expériences de décolonisation menées par exemple par la France. Mais si la décolonisation a simplement pérennisé un système malsain mais profitable dans lequel l’État français cherchait à garder l’essentiel de ses prérogatives, en Amérique latine l’histoire elle-même changeait de sens.

L’Europe constituait le modèle général de la bonne gouvernance vers lequel tendaient ces pays non encore développés. L’Europe incarnait tout simplement l’avenir et l’idée ne serait venue à personne de considérer que la situation existant dans l’un ou l’autre de ces pays pût jamais constituer le modèle même implicite vers lequel allait tendre l’avenir des pays européens et de la France en particulier. C’est pourtant exactement ce à quoi nous assistons depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. Alors que nous pouvons constater que rien d’essentiel n’a changé en Colombie par exemple, nous pouvons constater que l’évolution économique et sociale de la France tend sans conteste à ressembler à la situation autrefois « expérimentale » et devenue entre temps la situation « normale » que connaît la Colombie.

Il est vrai que la violence n’atteint pas le même niveau, mais ce sont bien en particulier les ajustements entre économie de marché et économie trafiquante, qui sont à l’origine de la dérégulation générale du travail et du droit, auxquels nous assistons aujourd’hui.

Ainsi est-il nécessaire de constater que les sociétés violentes à forte économie illégale et trafiquante constituent le modèle vers lequel, inévitablement, tendent les « si mal nommées » démocraties occidentales.

Servitude du tyran

Avant d’en venir à l’histoire récente qui a permis la mise en place en France d’un État de type tyrannique, il est nécessaire de remarquer comment se positionne le tyran sur l’échiquier du monde.

Il va de soi que la totalité de la planète n’est pas sous contrôle et qu’il y a des zones, des régions, des pays qui échappent à la domination directe des États-Unis. Le plus souvent, c’est parce que ces zones ou ces pays sont sous la domination d’une autre grande puissance. Les États libres, c’est-à-dire dont les dirigeants et les économies ne sont pas officiellement ou officieusement soumis à l’une ou l’autre des très grandes puissances, sont inexistants, à quelques modestes mais symboliquement importantes expériences près, comme peut-être la Bolivie.

Ce qui est désormais acquis, c’est qu’aucun dirigeant d’un « pays ami » ne peut arriver au pouvoir par des voies légales sans qu’il ait été adoubé auparavant par son maître.

Aucun Divinant en chef ne peut exister sans avoir au-dessus de lui, un ou des maîtres plus puissants que lui. Et il en va de même pour celui qui passe pour le plus puissant des Divinants en chef, le président des États-Unis. On l’a vu de manière indubitable avec la précédente présidence mais cela dure avec l’actuelle. Divinant en chef, il est lui aussi sous la coupe de groupes sans l’appui desquels son élection aurait été impossible. De plus, ces groupes peuvent à chaque moment le contraindre à renter dans le rang si telle ou telle de ses décisions contrevenait à leurs intérêts. Ils peuvent aussi en cas de danger important, choisir de l’éliminer physiquement, solution certes mal vue dans les pays riches et plus couramment utilisée dans d’autres zones de la planète. Le plus simple reste de le neutraliser politiquement ou de le plonger au cœur d’un scandale dont il ressortira affaibli voire défait.

Le tyran et Divinant en chef des Français n’échappe pas à la règle. Au contraire même, elle lui colle à la peau. Son parcours, ses soutiens familiaux, ses soutiens économiques ou politiques ont constitué la clé essentielle de son élection. Tous avaient un objectif commun : se servir de lui pour rattraper le « retard » idéologique et législatif pris par la France à cause de la résistance de son « peuple » et de certains de ses anciens Divinants à l’envahissement de leur pays par le dogme de la globalisation et les pratiques mondialisées. Le refus de participer à la guerre en Irak en constitua l’élément symbolique et concret le plus manifeste.

Le tyran actuel a pu s’autoriser une certaine débauche comportementale parce qu’il réalise l’objectif pour lequel il a été mis au pouvoir : produire des lois qui, sans exception, favorisent, encouragent ou permettent de développer le modèle américain de la globalisation et donc la domination effective des entreprises États-Unis sur l’économie européenne et française. De plus, de telles lois permettent de développer à l’intérieur même du territoire français les diverses strates de l’économie trafiquante. Les bénéficiaires directs de cette économie trafiquante galopante sont en particulier certaines très grandes entreprises françaises et leurs dirigeants dont le Divinant en chef est un affidé, le tyran lui-même, ceux qui le soutiennent politiquement et « culturellement » et ceux à qui profitera le développement de cette économie trafiquante. En effet, cela entraînera, outre les habituels profits, un accroissement de la délinquance et un accroissement de la répression dont la fonction est de transformer une violence ponctuelle en violence endémique et de légitimer aux yeux de ceux qui le désirent l’ensemble des actions menées par ce gouvernement.

La liberté d’action dont il jouit semble donc totale. Et elle l’est tant qu’il respecte ses engagements, qu’ils soient explicites, implicites ou « secrets ». Ses débordements, ses actions d’éclat, son style, tout cela fait partie intégrante des « droits » qu’il a automatiquement acquis en accédant à cette fonction. Il est autorisé à se permettre ce qu’il veut tant qu’il ne met pas en danger le système auquel il a fait allégeance.

Sa liberté est donc réellement à la hauteur de la servitude dont il est l’otage volontaire. Cette servitude volontaire du tyran constitue la règle implicite de la forme contemporaine de la tyrannie.

« On ne plaint jamais que ce que l’on n’a jamais eu, et le regret ne vient point sinon qu’après le plaisir, et toujours est, avec la connaissance du mal, la souvenance de la joie passée. La nature de l’homme est bien d’être franc et de le vouloir être, mais aussi sa nature est telle que naturellement il tient le pli que la nourriture lui donne. » On a ajouté depuis aux nourritures terrestres qu’évoquait La Boétie, ces nourritures « spirituelles » que constituent les « images », celle de soi comme celles qui sont émises par les appareils ainsi que les messages qui les accompagnent.

La « mesure » du mode de fonctionnement de cette tyrannie, c’est qu’il n’y a pas de différence de comportement entre un tyran et un chef de bande ou de clan, que ce clan ou cette bande soient légaux ou illégaux. C’est leur légitimité effective, qui importe et cette légitimité est fixée par leur rôle réel dans l’économie réelle, symbolique et psychique. Le reste est littérature !

Le modèle du tyran est celui qui s’impose, qu’il s’agisse de « tenir » un quartier ou de gérer la France. Chacun de ces tyrans est tout aussi « seul » et tout aussi dépendant de ses commanditaires que les autres. Il n’existe entre eux que des différences de degré. En effet, s’il lui venait à l’idée de manquer à ses devoirs, « ils » sauraient les lui rappeler et le sanctionner si cela s’avérait nécessaire.

Tarnac

L’État français s’est donc spécialisé depuis quelques années, sous la houlette d’un ancien ministre de l’intérieur devenu président de la République, dans des actions spectaculaires ayant singulièrement pour but de dénoncer des délits inexistants et donc de les faire exister. Il utilise des principes issus de la fiction pour faire fonctionner la machine politique, économique et judiciaire. Contrairement à une illusion métaphysique partagée par tous ou presque qui voit dans la réalité le champ de résistance explicite aux manipulations diverses auxquelles elle est pourtant soumise, la réalité est en fait devenue le laboratoire le plus exclusif pour des expériences grandeur nature. Il y a simplement différents types d’expérience. Certaines se font sur l’ensemble de la population comme l’incessante manipulation médiatique, d’autres se font dans le plus grand secret et ne sont pas vouées à être jamais révélées. D’autres enfin, qui sont réalisées sur de petites portions de réalité, micro-territoires, petites partie de la population ou groupe extrêmement restreints, peuvent, au-delà de leur éventuelle fonctionnalité technique, servir d’appât ou de repoussoir, en faisant l’espoir ou la crainte, dès lors qu’extraites de leur champ particulier, elles se trouvent projetées par le flux médiatique sur les rétines et dans les oreilles de tous. L’affaire Tarnac est une de celle-là.

Cependant, cette affaire, qui a consisté à interpeller un groupe de terroristes supposés et fallacieusement accusés, comme la suite ou plus exactement l’absence de suite aux poursuites le prouvera, d’avoir posé des morceaux de fer sur des caténaires de TGV, prend sa source dans un texte plus que dans la réalité. En effet, c’est un livre publié sous le nom d’un certain Comité invisible, en 2007, qui semble bien avoir alerté les autorités françaises et les avoir poussées à tenter d’identifier, si tant est qu’elles ne l’aient su pas déjà, le ou les auteurs de ce texte à visée révolutionnaire.

Si l’apparent arbitraire de ces arrestations surmédiatisées saute aux yeux, il n’en reste pas moins que cette « affaire » met en lumière l’une des réelles fragilités de l’appareil d’État. En choisissant de faire exister une affaire n’ayant guère de substrat réel, ce n’est pas tant la fiction que les Divinants et le tyran ont choisi contre la réalité mais bien plutôt l’expérience de laboratoire comme moyen de tester une « possibilité » au moyen d’une simulation grandeur nature.

La question n’est plus de savoir ce qui est vrai mais ce que l’expérience peut apporter comme « découvertes » y compris et surtout dans des domaines qui peuvent sembler éloignés des enjeux les plus manifestes.

Si l’on peut à peu près imaginer ce qui a pu intéresser les autorités dans le montage d’une telle affaire, on peut aussi y lire certains aveux. Faire croire qu’il existerait encore et toujours une menace de type terroriste en France brandie par de lointains héritiers d’Action directe, peut toujours servir à entretenir auprès d’une population débile des peurs qui resteraient autrement incertaines. Cela peut aussi permettre de faire passer un « message fort » auprès de tous les Rumineux sur l’efficacité et la légitimité d’une surveillance constante du territoire. Encore que cela ne soit guère le cas puisque toutes ces arrestations ont eu lieu après l’action. Faire savoir enfin que des vies qui tenteraient d’échapper au modèle et au cadre général de la soumission et de la consommation ne seront pas tolérées, est un objectif réel mais finalement secondaire.

L’enjeu est bien plutôt lié à une crainte réelle du pouvoir politique, crainte qu’il révèle en poursuivant les auteurs et les lecteurs supposés d’un livre au demeurant confidentiel auquel il fait cependant ainsi une publicité remarquable au point qu’elle se serait étendue jusqu’aux États-Unis et aurait conduit certains agents à y voir eux aussi une menace.

Il est pourtant aisé de deviner que le ou les groupes qui pourraient se revendiquer d’un tel livre, ne constituent aucune menace directe. Leurs forces réelles sont trop limitées et ils ne semblent pas avoir mis en place d’organisation repérable et active.

C’est là que la crainte du tyran se fait jour, dans le fait que s’exprime par ce texte l’existence d’un « plan de consistance » en effet invisible et pourtant tout à fait palpable. Certes, il faut pour cela des doigts d’une sensibilité particulière, mais cette sensibilité s’acquiert aisément dans les recoins de la misère, dans les cours de la désolation, dans les univers de l’abandon, dans les caves de l’ennui et dans les gares de l’oubli.

Ce qui s’oublie ou plutôt ce qui s’efface de la surface de la plage du destin, oubli et effacement dont rend compte avec une acuité particulière L’insurrection qui vient, c’est le moi. Mais ce livre est autant l’annonciation d’un effacement que l’affirmation d’un déplacement, aussi bien psychique qu’ontologique. Fondement avéré d’une philosophie du sujet, ou pôle d’ancrage et d’articulation des tensions censées le constituer, le moi est présenté, ici, comme une fiction et qui plus est comme la fiction centrale sur laquelle s’appuie l’édifice complexe qui nous tient prisonnier du travail et de la marchandise. Cette fiction est aussi celle qui nous entretient dans la soumission aux images et aux voix du dehors et dans le déni constant de la connaissance effective de ce que chacun peut ou pourrait être en tant qu’élément d’un ensemble en perpétuelle transformation qu’est une société d’entités distinctes mais inter-connectées.

C’est à combattre cette fiction ou plutôt à en annoncer le remplacement par d’autres que participe ce texte ou plus exactement à annoncer qu’elle ne tient plus. L’ensemble des données matérielles et mentales auxquelles chacun a affaire conduit non plus à une prise de conscience, mais bien à une perte de la conscience, c’est-à-dire, ici, du moi, comme référent et pôle centralisateur indéfiniment dupliqué sur le modèle d’une transmission unilatérale des informations.

En fait, ce qui est en jeu dans cet abandon du moi, dans ce constat de l’obsolescence de la forme historique de la conscience, c’est un geste « intérieur » et « collectif », vécu comme une nécessité et accompli comme un mouvement dont la simplicité constitue la radicalité. Il est identique au geste qui fait le personnage du mythe de la caverne de Platon se détourner du mur pour regarder vers la source lumineuse elle-même. C’est un geste radical et d’une certaine manière irréversible. « Il est possible à qui se retourne d’un effort violent de voir les modèles eux-mêmes et la source de la projection ». C’est ainsi que se constitue toujours selon Gilbert Simondon le savoir philosophique, car dit-il « il est un regard qui accompagne la projection en train de se faire, la démiurgie en train de s’accomplir » et fait émerger « l’intuition du mouvement des rayons qui projettent. » (Imagination et invention, p. 58-59).

Cette intuition, chacun aujourd’hui peut la connaître et la vivre, qui est éjecté du champ d’attraction et de fascination pour la marchandise ou qui s’en extrait par un semblable mouvement de retournement, soit en sortant du flux pour remonter à la source des images, soit en agissant dans le flux, geste qui conduit aux mêmes « connaissances » sur la source des « images », entendons ici, des messages variés qui servent à maintenir chacun dans la soumission à la marchandise et au moi.

Le paradoxe que révèle donc L’insurrection qui vient, c’est que des individus qui se trouvent manifester une méfiance radicale vis-à-vis des nouveaux médias et de l’interconnexion active par le biais d’Internet énoncent comme inévitable l’apparition dans les actes quotidiens de liens organisationnels forts échappant à la structure pyramidale et unidirectionnelle qui est celle de la société et du moi.

Ce sont des gestes semblables qui s’essayent tant du côté des pratiquants de la révolution d’Internet que des pratiquants de l’insurrection qui vient. Tous peuvent dire en effet : « Le moi n’est pas ce qui chez nous est en crise, mais la forme que l’on cherche à nous imprimer » et tous savent que si la gouvernance actuelle est devenue tyrannique c’est « parce que c’est l’hypothèse du Moi qui partout se fissure. » (op. cit., p17-18).

L’entreprise qu’a conduite l’État contre les supposés terroristes de Tarnac est un aveu d’impuissance au moins en ceci qu’elle marque avec une précision rarement avouée combien c’est sur la croyance supposée et l’attachement forcé au moi que s’appuient l’édification et le fonctionnement de la tyrannie. L’État a en effet tenté de donner des noms et des visages comme de faire porter à des corps et à des consciences individuels la responsabilité d’actes fictifs. Il a donc montré que ce sont moins ces actes qui lui posent problème que le fait même qu’il lui apparaît comme réellement possible que des actes qui remettent en cause son autorité et son pouvoir soient commis par des entités non individuelles. De telles entités échappent de facto sinon à toute traçabilité, du moins aux formes connues de limitation psychologique et ontologiques. En faisant exister une forme d’action dont les déterminations ne sont pas imputables à des sujets, des consciences ou des moi, mais à des groupes fluides et mobiles et à des individus qui ne se reconnaissent pas dans les miroirs aux alouettes que leur tendent la marchandise, de tels mouvements montrent bien que la forme même de la conscience politique est aussi obsolète que la soumission aux diktats de la marchandise.

L’obsession tyrannique contemporaine est de maintenir les individus dans une soumission forcée à ces deux entités que sont le moi et la marchandise. Cette obsession que la désinhibition des Divinants est supposée transformer en un bien désirable et partageable par tous, montre bien plutôt en quoi, depuis quelques décennies, la démocratie comptable et la consommation forcée avant de devenir les adjuvants de la tyrannie ont servi à en mettre en place les fondements.

La manière dont a été gérée l’affaire dite de Tarnac participe de ces « lapsus » qui échappent même aux tyrans, lapsus dont l’analyse est contenue dans l’impact affectif qu’il génère au vu de la disproportion entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. Il y a pourtant là moins un aveu d’impuissance que la manifestation d’une crainte qu’un devenir visible pour tous par réfraction de l’intensité de la crise qui n’affecte donc pas les seuls Rumineux mais traverse aussi le camp pourtant compact des Divinants.

Dans ce laboratoire qu’est devenu la société, les donneurs d’ordres savent que désormais, ils sont impliqués dans l’expérience et que pas plus que leurs cobayes, ils n’en sortiront indemnes.