Accueil > Les rubriques > Images > Logiconochronie — L

Logiconochronie — L

Quatrième partie : La Renaissance : Une redéfinition de l’image

,

Nous poursuivons ici notre réflexion sur les images aujourd’hui, leurs significations, leur présence dans nos vies. L’enjeu est, à travers l’histoire, de tenter de suivre les différents aspects qu’ont pu prendre les images afin de mieux comprendre ce qu’il en est de notre situation actuelle. Cette Logiconochronie — L s’ouvre sur la question dont l’image, toute image, et l’on pourrait dire chaque image, est porteuse, celle de l’incarnation. À la Renaissance, l’image devient le champ expérimental majeur permettant la rencontre et la confrontation entre les modalités de la croyance et les dispositifs de la connaissance.

A. L’inévitable laïcisation

L’enjeu reste le même pour les hommes, peut-être aujourd’hui encore comme on le verra, de tenter de ne pas perdre le lien avec le divin. Et l’un des vecteurs de ce lien, nous le savons maintenant, c’est l’image. Mais la question se pose de savoir QUI fait le lien ? QUI est l’intercesseur ? Le prophète, le saint, le prêtre, ont, d’une certaine manière fait leur temps. Les visionnaires psychotiques reviennent à des moments divers, mais ils ne sont plus sinon crédibles du moins acceptables. La référence à leur seul pouvoir magique ne suffit pas au contraire, il faut les intégrer à travers un processus de légitimation complexe.

Ce sont désormais les tenants du savoir qui sont les véritables intercesseurs. À l’aube de la renaissance, le monde se dégage des liens allégoriques qui relient toutes choses entre elles et l’on découvre des liens d’ordre plus logiques et rationnels. Une nouvelle langue, un nouveau système de signes va venir appuyer cette démarche. Il a pour lui d’être basé sur ce qui semble être des formes de vérité qui échappent au temps et sur des lois qui permettent de comprendre la réalité de la création.

Il n’en reste pas moins qu’un grand mystère est là, au cœur et comme le cœur de la religion, et il est toujours inexplicable. Il ne doit pas être d’ailleurs expliqué, le fait qu’il ne soit pas explicable faisant partie de sa définition, mais il doit être présenté, il doit pouvoir exister pour la nouvelle perception, le nouveau fonctionnement de la conscience qui s’est développée avec le Moyen Âge et qui veut que l’individu ait un rôle majeur dans l’interprétation, que le sens donné par ceux qui vivent dans le présent puisse être relié de manière cryptée aux autres strates ou niveaux de signification. Ce mystère est celui de l’incarnation. Daniel Arasse a parfaitement montré les liens qui existaient dans le champ de la peinture entre la question de l’incarnation posée par le sujet théologique de l’incarnation et les avancées des recherches concernant la perspective.

Posons la question de manière extrêmement synthétique mais simple : comment peut-il y avoir à la fois du divin et de l’humain dans le même corps ? Autrement dit, comment lire dans le monde, création divine, les signes de la présence de cette divinité ? Quels sont finalement ces signes pour la raison qui commence à prendre le pouvoir dans le psychisme et imposer ses formes ?

Ce qui est certain, c’est que la puissance du texte, ce qui veut dire des textes sacrés bien sûr est en net recul et que par contre celle de textes qui exaltent la puissance de l’esprit humain sont en nette progression. Et là, il faut bien évoquer le retour des textes grecs réimportés par les intellectuels qui ont fui Constantinople après sa chute en 1453. Ainsi, on se trouve dans un double mouvement qui est lui-même double.

Le premier va de l’affirmation de l’humanité dans la divinité, de l’accent mis sur la dimension humaine du Christ donc, à la reconnaissance de la place centrale de l’homme dans la création. Il s’autorise ainsi à recevoir et émettre les signes et les messages et à faire signifier les symboles en fonction non plus d’un sens caché mais d’un sens implicite donné, mais qui doit être clarifié.

Le second va de la reconnaissance de la puissance de la pensée à la tentative d’en retrouver les traces dans le divin. L’homme est devenu le grand herméneute. Il lit la réalité à l’aune de ses connaissances et ses connaissances le rapprochent de Dieu, non plus comme personne mais comme esprit, comme puissance conceptrice et créatrice, comme être suprême créateur et penseur.

Ainsi, c’est bien au cœur de ce dispositif que l’artiste, la figure de l’artiste penseur, herméneute et démiurge apparaît comme une sorte de double de Dieu.

Si l’image prend une nouvelle fonction, c’est bien qu’elle devient une sorte de double du monde. Non plus au sens où l’est la cathédrale, dans son sens d’une présence englobante, mais au sens où il est possible de faire tenir dans le cadre du tableau une sorte d’explication de la conjonction entre les mondes divin et humain. Si l’on veut tenter de formuler ce passage, ce saut, il faudrait dire que là où au Moyen Âge tous les mondes possibles, ceux réels comme ceux nés de l’imagination, ont droit de cité comme des éléments signifiants la grandeur divine, à la Renaissance, le monde se dégage de cette gangue pour se présenter comme une projection possible de l’intellect. Dieu s’est fait chair, mais Dieu est avant tout crédible comme puissance créatrice ratioïde. Il s’adresse à l’homme par la raison et non plus par le seul mystère. Le mystère doit même être rationalisé, c’est-à-dire rendu perceptible sous des éléments compréhensibles par la part rationnelle de l’esprit ou du cerveau ou de la forme conscience comme on veut. Dieu se retire à mesure que la part non ratioïde du cerveau perd de son pouvoir, mais il s’incarne dans toute chose même et y compris dans les créations humaines qui sont comme des copies des idées qui sont en Dieu ou entretiennent avec la matière la même relation que Dieu entretient lui aussi avec toute chose.

B. L’image, une idée ?

Ce qui change, c’est le statut de la vision. Elle n’est plus conçue comme un mélange hétéroclite de visions réelles et de visions imaginaires, mais comme un processus de connaissance. Elle est un moyen qui permet de mieux comprendre le monde et elle est le nom d’une faculté divine. Non pas que Dieu soit doté d’une vision humaine, mais parce qu’en Dieu une opération associant image et connaissance existe et fonctionne.

Le fait de rouvrir la bibliothèque grecque, platonicienne et aristotélicienne en particulier, joue ici un rôle essentiel. Comme toujours la lecture qu’en fait la Renaissance est multiple et trahit autant qu’elle traduit la pensée de Platon ou plutôt elle l’adapte à une exigence bien particulière qui est de donner au jeu réglé des symboles une nouvelle forme et une nouvelle dimension. La nature change de statut. Elle n’est plus peuplée d’un nombre infini de figures, elle est le lieu de la manifestation de la puissance infinie mais ratioïde de Dieu.

Ainsi, quelque chose se met en place, que j’appellerai un nouveau processus de conscientisation, ou une nouvelle « forme conscience ». Rappelons les six points au moyen desquels Julian Jaynes définit la conscience : spatialisation, extraction, je analogue, moi métaphorique, narratisation et conciliation ou reconnaissance.

Le divin ne se manifeste plus seulement à travers les saints même si certaines figures psychotiques peuvent jouer des rôles déterminants et politiques. Il se manifeste à travers ce que le dégagement de la part ratioïde de l’homme ouvre comme possibilités, c’est-à-dire la prise en charge de la nature comme double projection de l’esprit divin. L’une est purement divine et reste mystérieuse, c’est l’incarnation due à la puissance non ratioïde de Dieu, l’autre est accessible à l’homme par imitation et ressemblance, c’est l’inscription dans la réalité d’entités ou de traces déchiffrables, lisibles et visibles qui sont l’expression de la puissance ratioïde divine, elle-même conçue comme une relation d’image.

La grande question issue du platonisme, c’est de savoir si image et idée sont d’une certaine manière la même chose ou fonctionnent de la même manière ou se trouvent dans une relation identique dans l’esprit de Dieu et dans l’esprit humain. C’est un peu brutalement exprimé, mais, c’est cela l’enjeu.

Panofsky dans Idea rappelle en effet ceci : « pour Marcile Ficin, penseur néoplatonicien, les idées sont des réalités métaphysiques : elles existent en tant que “véritable substance”, tandis que les choses terrestres en sont seulement les « images » (c’est-à-dire les images des choses effectivement existantes) ; et, leur substantialité mise à part, ce sont des réalités « simples, immuables, et soustraites au mélange des contraires ». Elles sont immanentes à l’esprit de Dieu, parfois aussi celui des anges et sont définies en accord avec la conception plotinienne et patristique comme “les modèles des choses dans l’esprit divin ” » (op. cit., p. 74).

Ce qui importe le plus sans doute ici, c’est de noter le glissement qui s’opère dans la définition du divin. Il n’est plus relié à la puissance magique de la révélation directe mais à la puissance formatrice de la projection et de la formation. Le divin se manifeste non plus dans la profusion et par l’allégorie, mais à travers des signes lisibles dans un cadre formé à la mesure de l’esprit humain ratioïde, parce que par lui. Ce que l’on appelle la Renaissance est ce mouvement par lequel l’esprit humain compense l’éloignement du divin et son retrait ou plutôt le fait qu’il se trouve appréhendé non plus par l’intermédiaire du cerveau droit mais par celui du cerveau gauche. C’est cette translation que donne à VOIR l’art de la Renaissance.

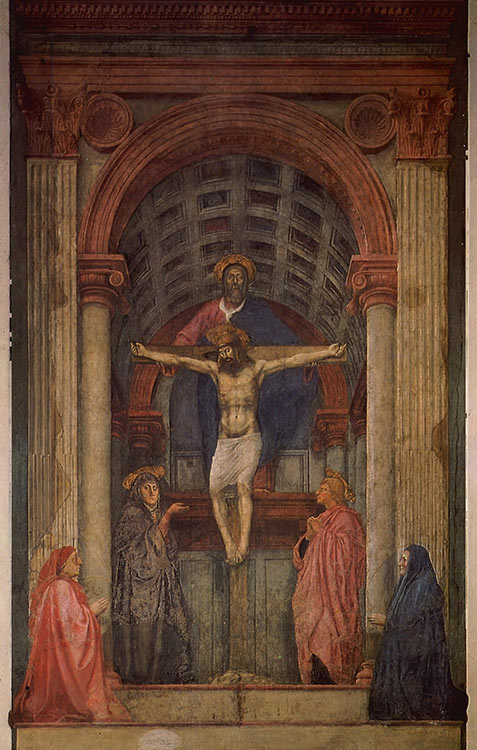

C. La Croix, l’Annonciation, la mise au tombeau et la Résurrection

La question si débattue de la perspective a été justement mise en perspective de manière magistrale par Daniel Arasse. Il a montré qu’elle s’inventait à la croisée de trois évolutions, politique, théologico-philosophique et scientifique. Elle est le résultat d’un processus qui opère un basculement dans la question de l’image qui se traduit à merveille dans la phrase déjà citée de Hubert Damisch, « la perspective, ça ne montre pas seulement, ça pense. »

On pourrait tenter de synthétiser ce passage, cette torsion dans les relations entre les éléments constitutifs de l’image par quatre lignes ou fils qui se recouvrent et s’enlacent, celui du symbole, celui de la chair, celui de la mort et celui des fins dernières.

1. On le sait, la Croix est le symbole même du Christ, mais lorsque le Christ est représenté de manière de plus en plus humaine, c’est paradoxalement un monde déthéologisé qui est offert au regard et à la méditation. C’est l’humanité du Christ au moment même de sa mort qui est exaltée et qui traduit qu’un doute s’est instauré dans la foi en la promesse et en sa réalisation. Là où la Croix comme symbole interdisait la possibilité du doute, l’humanité souffrante du Christ trouve à la fin du Moyen Âge, son expression la plus tragique, et ouvre la voie à une tentative de recouvrement du doute, à une tentative de réélaboration de la foi sur la base d’une explication de type ratioïde. C’est donc le corps ou la chair qui deviennent porteur du message divin. Mais alors, le message change. C’est ce changement qui s’opère à la Renaissance. On passe du corps habité par le monstrueux au même titre que par le beau, à un corps supposé beau mais montré travaillé par les forces de la destruction, forces qu’il s’agit de contrer. Ce sont les étapes de ce combat que nous allons développer.

Mais la fonction du symbole est aussi, picturalement parlant, de délimiter un espace. C’est du moins la nouvelle fonction de la Croix. Elle inscrit sur la toile la marque d’un espace mental différent de l’espace réel. C’est cet espace qui change de statut dès lors que c’est la réalité matérielle qui se trouve être perçue comme infinie à l’image de l’infinité divine. Elle est infinie, mais elle est mesurable appréhendable par la pensée, à la fois comme réalité matérielle et comme mystère parce que cette puissance divine infinie s’est incarnée. Le monde de la Renaissance est un monde non plus du symbole et de l’allégorie ou de la pansémiosis, mais un monde gouverné par la métaphore au sens où le lien entre le connu et l’inconnu se fait par une projection fonctionnelle et non plus par une projection imaginaire.

2. À la question du symbole auquel nous associons donc la fonction d’inscrire le processus de spatialisation, répond la fonction de la chair, c’est-à-dire l’inscription du symbole dans l’espace qu’il constitue, chair qui va pouvoir être pensée à partir de ce phénomène d’extraction ou de cadrage dans lequel elle vient s’inscrire et qu’elle « invente » pour y paraître. Le corps de la Vierge est le lieu même de l’incarnation de l’opération divine du mystère du passage de l’infini des possibilités présentes dans l’esprit de Dieu, au fini des formes, mais c’est dans le même temps le passage du macrocosme au microcosme, de l’incommensurable divin à la mesure qu’est l’homme. Ainsi l’incarnation est le processus par lequel la puissance infinie qui contient en elle à l’état latent idées et formes prend forme en entrant, si l’on peut dire, dans la matière et ainsi en se manifestant dans le jeu réglé des proportions, des équilibres et bien sûr des écarts et des déséquilibres.

La question de l’incarnation est théologique, on le sait, mais elle « incarne » si je puis dire une question philosophique essentielle qui va traverser l’histoire de l’art et travailler au corps la peinture, celle de l’opposition entre ces deux options celle d’un Dieu absolu, qui est à la fois esprit et matière mais en fait reste impensable à travers ces catégories-là, ou celle d’un dieu dont le pouvoir est absolu mais qui est pure puissance ratioïde et auquel la matière préexiste. La question est de savoir si la puissance s’exerce du dehors sur un « objet » extérieur ou si elle est autopoiétique.

De là découle la place de l’homme et le type de pouvoir qui lui est accordé. La Renaissance est le passage d’une conception basée sur l’omnipotence divine à une conception qui cadre Dieu en quelque sorte et qui en fait une puissance intellectuelle et poïétique qui se trouve confrontée à la réalité comme l’homme s’y trouve désormais confronté. Je vous livre juste un petit florilège de citations tirées du livre de Daniel Arasse Histoires de peintures.

« La perspective mathématique est la forme symbolique, c’est-à-dire la forme à laquelle est attaché intimement le concept d’une vision déthéologisée du monde. Plus simplement, la perspective est la forme symbolique d’un monde d’où Dieu se serait absenté et qui devient un monde cartésien, celui de la matière infinie. (p. 65)

Comment vers 1440 la perspective construit un monde mesurable commensurable à l’homme et donc comment s’il est possible d’y représenter l’histoire visible de l’Annonciation, on ne peut pas y représenter l’Incarnation qui est invisible. [...] Saint Bernard de Sienne écrit sur toute une page une définition de l’Incarnation à savoir que Dieu vient dans l’homme, l’éternité vient dans le temps, le créateur dans la créature, l’artiste dans son œuvre et aussi l’infigurable dans la figure, l’indicible dans le discours, l’immense dans la mesure, qui est l’incarnation dans l’Annonciation. (p. 78)

On ne peut pas séparer lorsque l’on parle de l’Annonciation, les questions théologiques des questions historiques, celles de la représentation de l’espace et celles de la représentation du temps car c’est à la fois un espace en fait — comment l’immensité peut-elle venir dans la mesure ? — et un temps totalement nouveau puisque c’est l’ère chrétienne elle-même qui commence ? (p. 104).

Ici l’image n’est pas à lire comme un espace réel, une représentation du monde, mais bien comme une représentation théologique où la perspective est ce qui permet de construire un bâtiment représentant le corps mystérieux de Marie et par ailleurs de rappeler que la colombe du Saint-Esprit descend sur Marie pour racheter cette première descente qu’était la chute d’Adam et Ève.(p. 105)

Il est clair que la perspective a très vite fait son temps. Même Raphaël ne la garde pas, tout simplement parce que la réalité historique empêche de croire à cet équilibre de la culture et du pouvoir. Et la réalité des conflits historiques fait que le paradoxe s’installe à l’intérieur de la perspective. (p. 135) »

3. La question de la mort est posée par la descente de Croix ou les Pietàs. C’est bien sûr, encore une fois le statut de la chair qui est en jeu, de la chair lorsqu’elle fait face à ce qui vient contredire la promesse. Mais cette question change de statut là encore par rapport au Moyen Âge. Ce que la Renaissance met en scène, c’est l’écart qui se creuse entre l’homme et Dieu. L’accent est mis sur la difficulté à ne pas voir dans la mort et le devenir poussière de la chair l’obstacle même à toute croyance. Mais ce qui s’impose alors, c’est le fait que cette « solitude » ontologique ou du moins existentielle peut devenir la base ou le fondement d’un nouveau rapport au monde, la base du développement d’un Je qui serait en quelque sorte « analogue » à la puissance ratioïde telle qu’on suppose qu’elle existe en Dieu. Mais ce corps va s’ouvrir à la connaissance et au lieu d’être investi par la seule croyance, il le sera comme objet d’investigation scientifique par le regard que l’homme porte sur lui-même et par sa propre puissance d’analyse.

4. La résurrection porte bien sûr le message inverse ou plutôt tend à être la pierre angulaire de la foi et de la preuve de la réalité de la promesse. Mais ce qui se passe entre le XVIe et le XVIIIe siècles, c’est bien un mouvement général qui va voir la conversion de l’attente en une analyse des données objectives concernant non plus tant le corps que la possibilité de produire ce qu’il faut bien appeler une autre image, l’autre image qui est en même l’envers de toute image. Cette représentation du Christ en gloire relève désormais de l’imaginaire. Cette image du Christ en gloire ne peut plus être autre chose qu’un questionnement sur l’autre face du Je que Jaynes nomme, Moi analogue ou alors un obstacle à ce questionnement, la révélation d’un aveuglement peut-être. En tout cas pour nous aujourd’hui, dans une lecture un peu anachronique comme le dit encore Daniel Arasse. Bien sûr, il s’agit là d’indications de lecture.

Mais que deviennent dans ce cadre les points 5 et 6 de la définition de la conscience par Julian Jaynes, la narratisation et la conciliation ? C’est bien cela qui est en jeu à la Renaissance, la mise en place d’un nouveau cadre pour la narratisation et la modification des critères implicites et explicites qui fondent la reconnaissance. Il ne vont plus être basés sur l’évidence de l’existence d’au moins un sens implicite travaillant chaque chose chaque être de l’intérieur, mais sur la construction d’un réseau de significations nouvelles en ceci qu’elles s’appuient sur la connaissance et non plus sur la fascination.

En d’autres termes la fascination change de place dans l’espace métaphorique de la conscience, elle se retrouve associée définitivement à des « visions » relevant non plus de l’imaginaire, mais l’intuition. Ce qui vient à l’esprit par un jeu non ratioïde de « révélation », c’est quelque chose qui relève de la connaissance et de la raison mais que l’on va aussi distiller sous le double nom d’idée et de beauté.

Ainsi donc, l’image change de fonction.

« La beauté partout où nous la rencontrons... nous plaît et suscite notre approbation, parce qu’elle correspond à l’idée de la beauté qui nous est innée et qu’elle lui convient en tout point. » (Texte de Marcile Ficin sur l’image… p. 217 Idea)

C’est dans une confrontation entre les textes issus d’un courant plus iconoclaste et les pratiques iconophiles que nous allons tenter de comprendre le développement de ces positions sur l’idée et la beauté ou le beau.

(à suivre)