Accueil > Les rubriques > Cerveau > Didier Marcel, un héritier sidéral

Didier Marcel, un héritier sidéral

,

Didier Marcel est un artiste rare obsédé par les ruines nées de l’obsolescence, de la désindustrialisation et du gaspillage généralisé, chez qui, en y regardant bien, on pourrait déceler plus que des résidus de la pensée philosophico-mystique de Malevitch, en moins cosmique... Quoique !

Sa matière à Didier Marcel c’est le rebut en tant qu’ultime production de la société postindustrielle et sublime témoignage de la déliquescence d’une civilisation, celle d’Occident dont France est un pathétique représentant, mais aussi le débris architectonique susceptible d’être projeté dans d’autres espaces, ruines passées ou futures de pays qui n’en peuvent plus d’avoir eu à subir, et à subir encore, autant d’incuries, à essuyer autant d’avanies. Didier Marcel ne dit pas ceci explicitement mais il le montre, à sa manière, poétiquement, car rares sont les artistes qui entrent dans une logique explicative de leurs œuvres, et c’est tant mieux.

Aux autres à essayer d’en rechercher par eux-mêmes le sens. Et le ministère et ses représentants ainsi que tous les membres de ses institutions d’évoquer-invoquer l’autre Marcel, je veux dire Duchamp, car bien souvent on croit trouver du ready-made chez Didier Marcel alors qu’il n’y est pas précisément, et puis aussi, et c’est autre chose, de la superbe « mise en abyme », ruine dans la ruine passée ou future, terme sacré, distinctif, donc distingué, qui vous classe instantanément dans le champ sacré, Campo Santo, de la culture, autre ruine que celle-ci et laquelle !

Mais... la ruine est belle. Elle possède la beauté des histoires tristes, et les débris, les rebuts, sont comme des fragments de photographies déchirées qui ne demandent qu’à être recollés ensemble pour que soit restauré un fragment aussi du passé nostalgique.

Autoroute de l’Europe sur laquelle les camionneurs polonais et bulgares livrent une course folle aux surpuissantes berlines des vacanciers berlinois, France présente sur ses bas-côtés autoroutiers, des champs de ruines, ravages de la désindustrialisation, et des champs en ruine, ravages de l’agro-industrie, l’agro-business. C’est ce dont témoigne, à sa manière, Didier Marcel, poétiquement.

Partout, ce ne sont qu’entrepôts à la carcasse de tôle défoncée et dévorée par la rouille, ateliers d’usines à moitié effondrés aux vestiges de murs tatoués de tags insipides tels les bras des vieux loubards des cités perdues, immeubles de bureaux ou de logements, orphelins de leurs occupants, aux fenêtres éborgnées et au béton couvert de moisissure, travail évanoui, population aussi, équipements publics jamais entretenus et maintenant au public en-allé, car population évanouie, service à la population aussi, déjà du temps de leur splendeur tas d’immondes immondices à peine architecturés, permis de construire délivrés à la va-vite ou après tractations occultes, donc inconfessables, gangrènes périurbaines corrodant progressivement les campagnes et pourrissant jusqu’au cœur des villes petites et moyennes, mais aussi monuments grandioses à l’intelligence et à l’activité passées, celles des nobles travailleurs, chapelles ouvrières désaffectées irradiant encore l’énergie des masses laborieuses devenues largement spectrales ici, en France, pays ravagé, comme presque tous les autres du reste, par l’ultralibéralisme et son « amodernité ».

Mais, les ruines sont belles, davantage objets d’architecture que ce qu’elles étaient auparavant, Architecture du temps. Elles possèdent la beauté des choses, objets ou sujets, rejetées et oubliées, et puis elles sont tristes comme les belles histoires... ou comme un chien abandonné par des vacanciers sur un bas-côté autoroutier. Didier Marcel ne raconte absolument pas ça ! s’insurgeront le ministère et ses représentants ainsi que tous les membres de ses institutions. Si ! insisterai-je, il ne cesse de le dire et de le répéter, mais à sa manière, poétiquement. Mais eux, au ministère et sur ses bas-côtés, ils ne s’aventurent pas sur ces sentiers-là.

Et de toutes ces victimes de l’impéritie des accapareurs du Pouvoir et de l’Argent, des fomenteurs de désindustrialisation et de dépérissement des campagnes, des fauteurs de troubles économiques et sociétaux, de ces victimes odieusement mutilées ou déjà franchement cadavres, empli de compassion, Didier Marcel en a fait des modèles réduits d’après photos, des maquettes en plâtre synthétique, acier poli, zingué, oxydé, métal galvanisé, plexiglas, résine polyester, et en plein d’autres choses encore, avec une précision extrême, un énorme souci du détail juste, une fidélité qui force l’admiration, reproduisant la moindre poutrelle tordue, la moindre tôle déformée, le moindre tas de gravats, le moindre store désarticulé, le moindre tag insipide, et il les a présentées dans des vitrines autour desquelles on peut tourner ou sur des sortes de guéridons rotatifs pour qu’on puisse les « admirer » sous tous leurs angles.

Multiplication des points de vue pour ces images de désolation, mais aussi grandioses monuments de poche, déchirants mémoriaux au Travail martyrisé, souvent présentés dans des lieux qui sont eux-mêmes des ruines industrielles réhabilitées en centres d’art contemporain. Ruines dans des ruines, « mise en abyme », proclament crânement les représentants du ministère et ceux de ses institutions, mais ruines réhabilitées dont un grand nombre redeviendront ruines un jour car avec l’ultralibéralisme et son « amodernité » il n’y a plus beaucoup d’argent pour l’art, surtout s’il est contemporain. En opérant une réduction des objets devenus sculptures architecturales, ou en les reproduisant grandeur nature en plâtre ou en métal, ou en les posant tels quels dans un nouveau paysage allégorique, car ce qu’il fabrique avant tout ce sont des paysages et des allégories, en les combinant très souvent à d’autres dans ce paysage, Didier Marcel les magnifie, les rend sublimes.

Il y a dans son œuvre primat apparent de l’objet afin que ce dernier porte témoignage de l’ampleur des modifications spatio-temporelles enregistrées, bouleversement des paysages du fait des ravages physiques et économiques subis, et changement d’époque, passage brutal de l’ère industrielle et rurale à l’ère postmoderne des technologies éphémères, puis sans à-coups de cette dernière vers l’ère « amoderne », celle du rejet de toutes les valeurs, en un mot passage presque sans transition d’un semblant d’humanité à la déshumanisation intégrale.

Par ce travail de sublimation, non pas par transfert de sa libido sur un objet plus élevé mais en conférant à chaque objet le statut de monument, Didier Marcel semble prendre le contre-pied intégral, lui aussi, de Malevitch, le prophète du non-objet absolu. Ce n’est là qu’une illusion d’optique. Des citations, il y en a partout dans l’œuvre de Didier Marcel, c’est ce qu’il nous plait de croire, car il n’est rien de plus rassurant que la citation pour le professionnel du logos. La citation évacue le risque en ce qu’elle renvoie au connu, au déjà vu, à une étape antérieure de la pensée un peu abstraite. Les gens qui se pensent de nouveaux penseurs ne s’aventurent guère hors des sentiers étroitement balisés par les anciens et par leurs coreligionnaires. Rares sont les adeptes du hors-piste [...].

Toujours est-il, Malevitch est omniprésent dans l’œuvre de Didier Marcel. On verra où et comment.

Didier Marcel aime la matière et tout particulièrement le plâtre et le carton, peints ou non, avec lesquels il commence par reproduire tout un tas d’objets extrêmement banals, objets du quotidien, actuel ou passé, surtout du quotidien passé, chaise Louis XVI, grosse agrafeuse, sièges de salle d’attente, et il introduit progressivement du métal, chariot à roues, bétonnières, palette pour transporter les marchandises. On peut dire qu’il s’exerce à l’illusion tout en brûlant d’un amour profondément nostalgique à l’égard des choses les plus simples. Il y a bien une allusion par-ci par-là au vieux Marcel, je veux dire Duchamp, avec la maquette de la fameuse broyeuse de chocolat, toute blanche celle-ci puisqu’en plâtre, mais Marcel, je veux dire Didier, ne va guère au-delà de cet outil quelque peu grivois, quoi qu’on puisse en dire. Et puis c’est aussi un obsédé du modèle réduit et il réalise plein de fragments de paysages, alignement d’arbres au bord d’une route ou sur un rivage, « d’ici on voit la mer », et de petits bâtiments, hangar, cabanon de jardin, baraquement de chantier, étrange igloo, des pavillons entourés d’arbres, le tout toujours en plâtre, parfois posé sur un panneau d’isorel perforé ou sur une tôle d’aluminium peints en blanc évidemment.

Il y a des animaux aussi, dont un curieux mouton « suprématiste ». Qu’est-ce que peut bien être un mouton suprématiste ? C’est un mouton d’apparence normale mais tout petit, un modèle réduit de mouton. Sa laine de plâtre est blanche et moutonneuse, ce qui est logique, et il paraît brouter. La seule différence est que sa tête et son col forment une croix noire inversée, une croix suprématiste. On retrouvera plus tard ce mouton, version suprématiste de l’agneau mystique des frères Van Eyck, dans un environnement, un paysage, qui lui confèrera, ou lui restituera, toute sa puissance symbolique.

Le suprématisme, davantage qu’objet de citation, est une source d’inspiration pour Didier Marcel. Par exemple, il dispose à même le mur et en diagonale une grande feuille de matière plastique transparent et il colle dessus, dans un angle de la feuille et parallèlement au sol, un tabouret en formica blanc, objet banal certes mais aussi une icône de la fin des Trente Glorieuses, une mythologie à la Barthes, le formica. Dans un autre angle de la feuille et dans sa diagonale, il colle un grand carré de papier bleu auquel vient se frotter un petit parallélépipède blanc. Si on regarde cette composition de face, on a quelque chose de l’ordre du « Supremus » avec un carré bleu qui semble attirer irrésistiblement tout ce qui passe à proximité, notamment le carré blanc du tabouret. La diagonale de la feuille de rhodoïd confère un mouvement aux formes géométriques qui semblent se déplacer sur le mur. Il y a indiscutablement du Malevitch là-dedans.

« Coucher de soleil » marque l’entrée en scène d’une machine agricole à l’aspect inquiétant car munie de roues griffues et tournantes, toutes jaunes, sortes de râteaux circulaires pour regrouper la paille ou le foin après fauchage, une andaineuse, objet devenu sans objet puisque frappé d’obsolescence. L’andaineuse est disposée sur un plan légèrement incliné moquetté de bleu et effleurée par un rayon de lumière rasante, d’où la projection d’ombres fantastiques sur le mur en arrière-plan.

Avec ce « Coucher de soleil », les représentants du ministère et de ses institutions, ainsi que tous les porteurs du logos artistique, s’enivrent de citations. Quoi de plus enchanteur pour ces gens-là ? Millet et son Angélus puisque le soleil est couchant, Duchamp et ses ready-mades puisque l’andaineuse est tout simplement exposée en un lieu, parodie d’antichambre du Salon de l’agriculture, Van Gogh et ses Tournesols puisque les roues griffues sont jaunes et sont orientées vers le jet de lumière, enfin Malevitch et Matiouchine avec leur « Victoire sur le soleil ». Ainsi l’art peut être simple et distrayant, tout en autorisant l’érudition. La citation suffit-elle à faire sens ? Non ! Évidemment. Pourtant, il y a énormément de Malevitch là-dedans, mais aussi et surtout, et il faut insister là-dessus, quelque chose comme le chant crépusculaire d’un certain monde agricole, celui d’avant l’agro-business.

L’esprit de l’outil défunt, défunt puisque victime de l’obsolescence, se trouve projeté dans l’espace infini suprématiste, au-delà du ciel moquetté et inversé, et il est caressé par les rayons du soleil couchant. L’inclinaison du plan exprime cette ascension. Le soleil pourrait être un citron tout jaune maintenu dans l’espace par deux pointes d’acier. C’est lui alors qui rayonnerait sur cette scène, comme il illuminera plus tard des fragments de champs labourés. Ce « Coucher de soleil », coucher de citron, révèle ainsi l’apparition d’un nouvel astre, l’Andaineuse sidérale.

Trois tranches de citron disposées en cône sur un petit présentoir et c’est le grand retour de Marcel, je veux dire de Duchamp, et de sa broyeuse, ici non pas broyeuse de chocolat mais pressoir à citron pour en extirper le jus, la lumière du soleil. A moins que ce ne soit un nouvel astre aussi, la Broyeuse sidérale.

Qu’est-ce qui ressemble le plus à une bétonnière peinte en orange ? Réponse : un potiron. Non seulement la couleur fait forme, principe suprématiste, mais elle établit des correspondances entre les choses, rapprochement d’images hérité de Rimbaud, avec un peu plus qu’une touche d’Arte Povera. Ainsi, il y a parfois un alignement de bétonnières, chacune survolée comme s’il s’agissait d’un nuage ou de l’esprit de la chose, par un potiron, et à côté, un siège de salle d’attente de la même teinte, à la fois tout un paysage et plus qu’un paysage, tout un univers orange en fait. Il s’agit là aussi d’un sacré défi lancé au système et à l’un de ses mécanismes, celui dénoncé par Jeff Wall, on s’en souvient, qui lui citait Karl Marx, le fétichisme de la marchandise, la fétichisation de l’œuvre d’art par le marché. Quel collectionneur aventureux irait acheter une bétonnière, même factice, accompagné d’un potiron et d’un siège de salle d’attente, même si tous les trois sont faits de couleur orange ? Cela doit déjà être assez difficile pour une institution, alors... Didier Marcel et ses œuvres ne sont pas aisément aliénables, voici ce que l’on peut en dire, et c’est là un réel point de contact avec les artistes se réclamant de l’Arte Povera et leurs œuvres à eux.

La confrontation de l’inerte, les pointes d’acier, les machines, les sièges, avec le biologique, le citron, ses tranches, les potirons, en est un autre de point de contact. Il y a d’autres choses de cet ordre ailleurs, des roues de paille enveloppées dans des coques de plexiglas par exemple, comme il y a d’autres objets qui se réfèrent directement au suprématisme, tel le cube blanc au bout d’une tige d’acier qui paraît flotter au-dessus d’un miroir circulaire en inox.

Avec Didier Marcel on se trouve toujours transporté dans des paysages que ceux-ci soient bien terrestres ou cosmiques, des paysages inhabités c’est-à-dire où la présence de l’humain n’est plus, ni même de quoi que ce soit de vivant. Dans les paysages de Didier Marcel, rien n’est vivant car le triomphe du capitalisme c’est aussi le triomphe de la mort. Il y a une série de basculements, basculement du naturel à l’industriel, basculement de l’industriel au rebut ou à la ruine, complétée par Didier Marcel avec le basculement de la ruine et du rebut, de l’objet industriel déchu, en matériau artistique, et aussi le basculement du vrai au factice, enfin le basculement de l’art au constat « politique »

La réification de la nature, sa chosification, ravale le rocher, l’arbre, et même l’herbe, au rang de matière première pour l’industrie et souvent à celui de totale inutilité. On peut parler d’entropie industrielle en tant que phénomène de dénaturation et de destruction parfaitement irréversible. Quoique... Didier Marcel est très attaché aux arbres mais ceux qu’il représente sont soit totalement débités en bûches, soit amputés de la totalité de leur frondaison.

Bien souvent, il ne reste plus d’eux que des troncs, troncs dont il s’empresse de faire des moulages en résine colorée, bleue, rose ou vert pastel, ou bien encore toute blanche, et qu’il place sur des miroirs circulaires à roulettes. Cela fait de très beaux objets d’un kitch « warollien » parfaitement intégrables dans tous les paysages à sa convenance. Il fabrique aussi des entassements de tronçons de bouleaux argentés munis à chaque extrémité de manchons en inox. Comme le fait remarquer Javault, il y a là-dedans une « esthétique de porte-couteau » [1]. Autre manière de dire que Marcel a fabriqué une inutilité parfaite et dans le même temps peut-être, parlé de la dévastation des forêts asiatiques par les entreprises japonaises afin de fabriquer des baguettes à usage unique, et de celle de toutes les forêts du monde par une certaine entreprise scandinave afin de proposer des meubles très laids mais pas chers à monter soi-même. Ravage, gaspillage, inutilité ! Monde en ruine !

Qu’est-ce qui ressemble le plus à une rangée d’arbres sans frondaison que l’on aurait peints en blanc ? Réponse : un alignement d’éoliennes, gage moderniste et bruyant que l’entreprise d’énergie plus ou moins nationale a donné sans conviction, donc sans énergie véritable, aux environnementalistes de la dernière heure. Didier Marcel a créé de tels alignements, des presque modèles réduits évidemment, en lieu et place de rangées d’arbres sans frondaison, mais éclairés ces alignements par un soleil... soleil aux rayons faits de tubes fluorescents. Basculement du naturel à l’industriel, du vrai au factice. Et le petit mouton porteur de croix suprématiste qui préfère détourner le regard de la grosse roue de paille dans sa coque de plexiglas, produit industriel monstrueusement vulgaire, au kitch muséifié, offert en tant que négation « suprême » des superbes meules de Monet sur lesquelles on voudrait voir encore les couples énamourés de jeunes paysans grimper par une belle fin d’après-midi d’été, après la moisson.

Restent les « Labours » ou tout du moins ce qu’il en reste sur les bas-côtés de l’autoroute de l’Europe, entre les champs de ruines industriels, les lotissements pour pauvres et les zones commerciales géantes pour pauvres aussi, empreintes relevées par Didier Marcel de sillons tracés dans une terre bien grasse, comme celles d’antiques tombes dans un champ de fouilles archéologiques. Car ces moulages énormes posés au sol se présentent bien comme des sépultures, sépultures de l’agriculture d’avant l’agro-business, ou bien encore, collés aux cimaises tels des peintures de chevalet, comme des trophées, trophées de chasse bien sûr, ravis par l’agro-business à la belle terre de France.

« Sommes-nous l’élégance », telle est la fausse question que Didier Marcel a donné pour titre à l’une de ses installations, pardon à l’un de ses paysages, fausse question parce que non dotée d’un point d’interrogation, donc question qui ne peut pas en être une et qui ressemble de fait à une affirmation, ironique sans doute cette affirmation, l’ironie portant sur une réponse incluse équivoque : Non — si le « nous » nous concerne tous en tant que responsables ou complices de la destruction, Oui — s’il concerne la personne de l’artiste royal qui fournit une image élégante, pour ne pas dire très belle, de la destruction. Toujours cette question de la beauté qui traverse les siècles. On y reviendra. On rentre dans ce paysage par une sorte d’antichambre moquettée, Didier Marcel accorde une attention particulière à la moquette, avec sur l’un des murs l’un de ces grands « Labours », un trophée de chasse ou une plaque commémorative, tout rouge celui-ci.

La moquette est une transposition du champ strié de bandes de couleurs ternes parcouru par la « Cavalerie rouge » dans le tableau de Malevitch. Il s’agit également et à n’en pas douter d’un champ de bataille. Puis on pénètre dans un couloir assez large avec un long mur fait de bûches tronçonnées, parfait alignement de stères de bois de chauffage et pas du tout empilement de planches, et de l’autre côté plein de gros blocs de simili calcaire, comme ceux que l’on dégage sur les chantiers où il a fallu creuser la roche et qui servent par la suite à délimiter des chemins ou bien des emplacements de stationnement en bordure d’autoroute et de gare TGV.

Entre les blocs, le sol est parsemé de papiers noirs froissés tels des corbeaux qui seraient crevés ici faute de nourriture à leur portée. Les piles de bois de chauffage et les blocs massifs de calcaire se rencontrent très souvent dans les paysages de Didier Marcel en tant que témoignages rapportés, ou prélèvements à la Robert Smithson, artiste du territoire lui aussi, d’une nature totalement réifiée.

L’autre mur du couloir est couvert en totalité par une sérigraphie représentant un grillage, tels ceux, une fois encore, qui bordent les autoroutes ou les lignes de TGV. A un presque tournant de cet austère déambulatoire, on tombe sur quatre similis troncs d’arbres, imposants et comme couverts d’un givre blanc, arbres à roulettes, ainsi que sur le modèle réduit d’un bâtiment absolument inidentifiable car complètement délabré, tas invraisemblable de gravas et de poutrelles tordues.

Un peu plus loin, sur une tablette fixée au mur, le petit mouton à tête cruciforme courbe toujours le col bien qu’il n’y ait strictement rien à brouter en ce lieu de désolation. Ce mouton est un avatar du dieu de Malevitch, mais dieu qui ne peut plus s’absorber dans la contemplation de son œuvre puisque la nature a été totalement détruite par l’Homme. Plus rien à brouter, plus rien à contempler, plus aucune vie, tout est fermé, aussi le mouton/Dieu de Marcel/Malevitch s’abandonne-t-il à la mélancolie, tout du moins le semble-t-il.

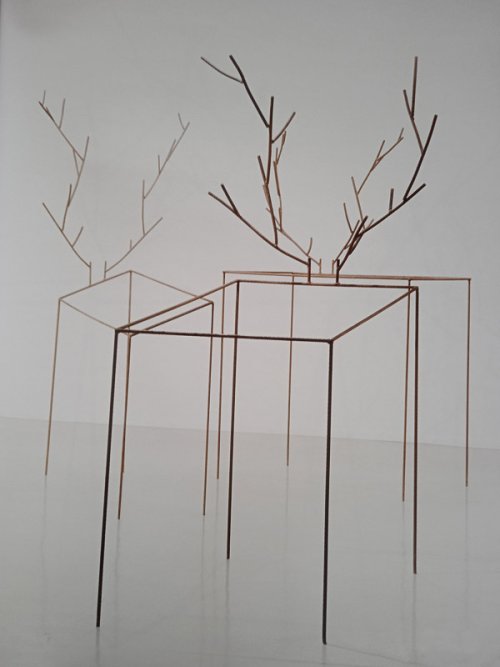

Encore plus loin, dans une petite pièce, il y a un curieux groupe formé de manières de socles de tables et de tréteaux surplombés de ramures, le tout très frêle car fait de fers à béton soudés entre eux, tout ce qu’il paraît rester d’une horde de cerfs, ou plutôt d’un attelage de rennes, celui du Père Noël, qui aurait été pris sous un déluge de feu, plus que des squelettes. L’époque n’autorise plus de croire au Père Noël.

« J’ai toujours considéré que l’art n’était pas la réalité, mais la production d’un écart avec la réalité », dit quelque part Didier Marcel, « Pour mieux voir une chose, il faut la mettre à distance » [2]. Ainsi dans et par son art, Didier Marcel pose-t-il toutes les questions qui comptent pour l’art et la philosophie, pour peu que l’on soit encore appelé à distinguer ces deux champs d’investigation. Qu’est-ce que la Beauté, ou qu’est-ce qui fait le Beau ? Qu’est-ce que la Réalité ? Qu’est-ce que la Vérité ? Qu’est Dieu et où est-il ? Il n’est pas directement très disert sur ces sujets, lui n’est pas un professionnel du logos, mais il nous fait comprendre au travers de ses œuvres ce qui compte pour lui et ce qui l’émeut. C’est un esthète discret qui confesse se satisfaire « d’associations rudimentaires et d’éléments simples » ainsi que de son obsession des formes.

« Je pense, dit-il, que dans la pyramide des choses, les formes existent avant les idées. Ce sont les formes qui conduisent à la pensée ». On peut donc en déduire que, pour lui, la beauté et l’émotion qu’elle génère résident dans les formes des objets simples et dans les relations que ses formes entretiennent entre elles. Ces relations de formes génèrent à leur tour des idées, puis des associations d’idées, à partir desquelles il procède au « modelage d’un paysage et d’une réalité ». Didier Marcel parle d’UNE réalité pas de LA Réalité, et il dit qu’il ouvre à l’autre « une fenêtre sur le monde », pas qu’il lui montre le monde en son entier. Quoique... Ainsi, Didier Marcel ne parle ni n’écrit avec des mots mais avec les paysages constitués d’objets que le plus souvent il refaçonne, recrée, en plâtre, en résine, ou en tout autre matériau, d’où la question de la Vérité.

La Vérité n’est qu’une illusion puisqu’un moulage en résine polyester peut sublimer une parcelle de terre labourée et que des moulages en papier mâché peuvent se substituer, avantageusement puisque plus facilement transportables, à des blocs massifs de calcaire. Le monde n’est lui aussi qu’une illusion, puisque voué à sa disparition en vertu du principe entropique accéléré par l’action de l’homme, son agent déterminé. L’entropie est une autre obsession de Didier Marcel, obsession qu’il partage avec, ou qu’il a hérité de Robert Smithson, le père de la spirale entropique [3] .

Et Dieu dans tout ceci ? Dieu, il est partout, ou plus précisément le principe créateur... et destructeur, même si Didier Marcel le présente sous une forme judéo-chrétienne mâtinée de suprématisme. « Le spirituel ne peut être abordé que de manière détournée », affirme Didier Marcel. Le Principe pourrait être dans la création et la destruction aux fins de recréation, peut-être, sous une autre forme, peut-être. Alors, temps cyclique ou fin des temps ? Je préfère donner ma langue au petit mouton.

(Extrait d’un petit essai autour de l’œuvre de Kazimir Malevitch)

Notes

[1] Patrick Javault – D’un labour parti in « Didier Marcel (les Presses du Réel – 2006).

[2] Toutes les citations de Didier Marcel sont tirées d’une conversation entre Didier Marcel, Thimotée Chaillou et Bruno Dumont in « Didier Marcel – Sommes-nous l’élégance » (ARC/Musée d’Art moderne de la Ville de Paris-PARIS musées-2010).

[3] Mon texte « Spirales » où il est question de la spirale comme dynamique de la Modernité chez Rembrandt, Reinhard Mucha, Vladimir Tatline, Frank Lloyd Wright, Robert Smithson.