Accueil > Les rubriques > Appareil > Villes > Au bord de la mer —I/III

Au bord de la mer —I/III

,

Hommages à Yokoyama, Tsuruta, Graham, Goethe, Yuan Tchen et Boye…

… Le flûtiste Yokoyama regardait les vagues et en éprouvait la vacuité, et cette vacuité s’imprimait dans son corps tout entier. L’ombre d’un navire lointain ajoutait au vide de la mer qui s’étendait à ses pieds, les vagues venant lécher le bout de ses chaussures de toile. Derrière lui, résonnait par intermittence le cri des grues et quelques plaintes lointaines de goélands planant dans le ciel sans nuage. « Un monde lisse et sans excès », un sage en aurait avancé l’idée mais avancer quoi que ce soit eut été de trop… Dans ce monde qui est monde comme un autre, de l’autre côté du chemin de dunes stationnait sa voiture qu’il avait arrêtée là, au hasard d’une ornière dont la secousse transmise par l’essieu à ses bras avait décidé. Le moteur encore chaud attirait des essaims de mouches qui jouissait de la chaleur sur la carrosserie rutilante. C’était le modèle VT 44 dans sa version dite Cambria qu’un admirateur lui avait tout simplement donné tant il avait trouvé agréable son chant. Pour lui, il avait entamé alors Shika no Tone ou Bramements Lointains du Cerf qui lui avait encore valu mille li. « Je vais avec le souffle du vent/ Je joue devant la mer/ Je brame comme le grand cerf/ Aux lointains qui prennent mon chant/ Que vais-je devenir, je me laisse engloutir/ Ah, mangez-moi, vagues de la mer/ Recouvrez ces yeux et baignez ce corps de souvenir…/ Vous êtes toute ma joie, maintenant je m’en exalte/ Ah, jouons encore ! Sautons ! Chantons ! Voici la mer , dis-je et le ciel par dessus !

Alors comme au réveil du matin, il joua « Réveil du matin », cris d’oiseaux accompagnés de souffles, la flûte par certains sons sursoufflés joignait le bruit d’air des ailes aux pépiements perçants et Yokoyama plissait des yeux. Sa voiture, restée donc derrière lui rutilait sous le soleil… Et tandis qu’il s’essoufflait d’enthousiasme, la mer battait ses vagues sur la plage bruissante et des oiseaux gravelots courraient sur le sable mouillé. Une brise légère et chaude portait doucement des odeurs de plantes et d’iode dans l’espace un peu trouble de la mer et du ciel. Le flûtiste fermait les yeux et se concentrait sur des stridences aux timbres de cris tandis que planaient des goélands parfois criant aussi au passage d’une mouette qui riait faiblement. On entendit ensuite pas très loin, le bruit d’un moteur peinant ; voici que ce bruit était celui d’un camion et que Yokoyama ne savait se résoudre à abandonner ici son chant et son exaltation. Il lui fallait courir, c’était sa voiture qu’on emportait ! « Je sais ce que je ne sais pas, comment est-ce possible ? » et sur la plage déserte il se promena encore longtemps.

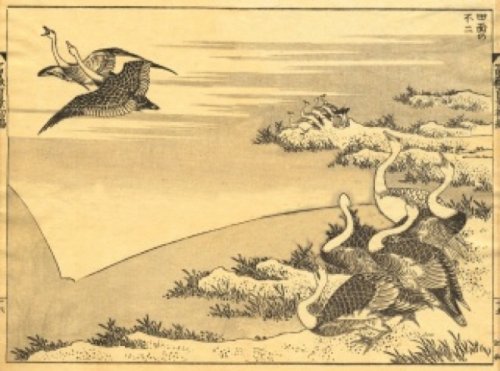

Le flûtiste Yokoyama est un flûtiste reconnu qui aime à se promener, qui ne le sait ? Un jour et quelques temps après, deux hérons devant lui se faisaient la guerre sur le bord d’un étang, l’un, le plus petit, pataugeait jusqu’à chasser le plus grand qui s’éloignait alors en un vol puissant pour atterrir dix mètres plus loin où le petit l’apercevait ensuite et l’en chassait encore. Lorsque Yokoyama vit cela un très beau matin ensoleillé, il s’en émerveilla. Le soleil tour à tour donnait sur les cous blancs des échassiers dont le plumage subitement doré scintillait légèrement ; de jeunes foulques nageaient sans bruit et quelques canards autour dormaient encore le bec dans les plumes. Le flûtiste marchait sur le bord de l’étang en prenant soin de suivre une piste sinueuse formée par les herbes afin d’étouffer le bruit de son pas le long du sentier de graviers. « Ah, ne pas déranger ! » voilà ce qu’il cherchait et pourtant, il avait du prestige et se produisait sur de grandes scènes car il était célèbre : à sa manière donc ne dérangeait-il pas ?... Il marchait joyeusement car il se réjouissait des brumes qui montaient à la surface des eaux dont les volutes dansantes sous le soleil s’irisaient de fibrilles infimes et blanches. Tout au fond de l’étang se tenait la masse d’une lourde maison qui flottait sur la pente d’un quai. Il poursuivit par le travers dans un bois en marchant d’un bon pas. Une fontaine coulait et son bruissement habitait un petit espace qu’il rendait calme ; on y avait aménagé un banc sur lequel il s’assit ; il était content mais que faire ? Il écoutait derrière lui le bruit de l’eau qui tombait dans le bassin et ruisselait ensuite dans un amas de pierres et de ronces ; elle se perdait ainsi en contrebas dans une sorte de trou que le son un peu plus grave de la chute indiquait comme profond ;… et ce son ne lui plaisait pas ; il en eut un frisson léger qui parcourut tout son dos, « comme si l’aile de la mort venait frôler mon épaule » Il le formula ainsi pour lui seul mais l’image ainsi exprimée vint alors assombrir sa promenade… Il franchit le pont d’une rivière dont l’eau coulait doucement dans un lit devenu trop grand, une marque humide grimpait dans le sable et imbibait les rives jusqu’à la moitié ; ensuite la terre était sèche ; la rivière s’était vidée, c’était encore l’été. Il prit un chemin et passa devant une maison d’où on le héla, il eut alors une conversation avec un homme souriant et rentra plus joyeusement dans sa maison agréable où il se fit du thé. « Se faire du thé est une joie ! » voilà ce qu’il se chanta avec retenue, il ne faut pas troubler l’infusion qui se prépare. Puis il joua de la flûte. Devant sa maison, stationnait une autre voiture rutilante qu’il s’était achetée après s’être fait voler celle qu’on lui avait offerte. Il avait pris soin de choisir la même pour ne pas vexer le donateur… Ce dernier vint et, en passant devant le véhicule, comprit qu’il avait été remplacé mais il n’en dit rien et raconta plus tard qu’il en fut amusé ; ainsi chacun suit ses propres humeurs. L’amateur vint donc un jour accompagné d’une femme agréable à la voix douce qui était aussi chanteuse et admirait le maître flûtiste. Ils passèrent tous trois la soirée à faire de la musique, « pour faire de la musique, il faut un auditeur » et l’admirateur versa mille li. « Ce n’est rien » insista-t-il car il avait pris beaucoup de plaisir « et du plaisir qui en juge ? »

Cette femme était jolie et Yokoyama s’en éprit. Tout d’abord, il se réjouit de la voir et puis en écoutant sa voix ses chairs se mirent à trembler et son sang afflua sous la surface de sa peau. On cache mal ses émotions, « lorsque je t’écoutais, j’avais si chaud que je crus m’évanouir ». Il le raconta plus tard mais maintenant le grand amateur allait partir avec elle, ils étaient tous trois sur le pas de la maison contemplant la voiture rutilante et commentaient avec humour cet objet de luxe. « Où est l’esprit ? », l’admirateur se moquait. « Dans la voiture tout autant que dans la musique » ainsi répondit le flûtiste et la femme sourit, et son sourire était apaisant… Ayant fermé la porte au départ des visiteurs et déjà sous la nostalgie de la femme disparue, il fut soudainement ému par le sort des moments de sa vie et par celui plus lointain des hommes perdus dans le cosmos dont le silence entourait sa maison : « j’eus alors un sentiment vague, comme si lentement les choses et les gens étaient absorbés par la nuit cosmique tandis que le silence des étoiles vibrait ensuite dans le vide… Rien d’autre, que comprendre à ça ? » C’est ainsi qu’il s’adresse à Ushigao, la chanteuse agréable qu’il connaît maintenant. Elle est venue à Ishogo, chez lui pour l’écouter. « Je ne dirai rien, je me mettrai dans un coin… » Mais comment s’absorber dans le chant avec ces yeux qui regardent, il faut un paravent. Ainsi fut fait, et le maître de flûte joua : « je suis la coquille portée à l’oreille du temps/ et tu entends sans doute les lieues solitaires/ De la mouette tridactyle et du fulmar » une musique conçue sur un poème de Graham. Ce fut si beau, bien qu’il en discuta ensuite la qualité, que la chanteuse en fut émue au point de ne pouvoir s’exprimer. « Qu’avez-vous, mais qu’avez vous donc ? » s’inquiéta Yokoyama et repoussant le paravent, il vit qu’elle souffrait. Il la prit dans ses bras, les gestes se décident puis ils mènent la suite, la secoua sans façon ; on se protège ainsi d’avoir à réfléchir… Ainsi commença une relation qui les remplit de joie ; l’instrument avec la voix s’exaltant l’un l’autre, l’amour les submergea ; bientôt ils ne souhaitèrent plus se produire en concert ; les amateurs s’en plaignirent et, petit à petit, cessèrent de les soutenir.

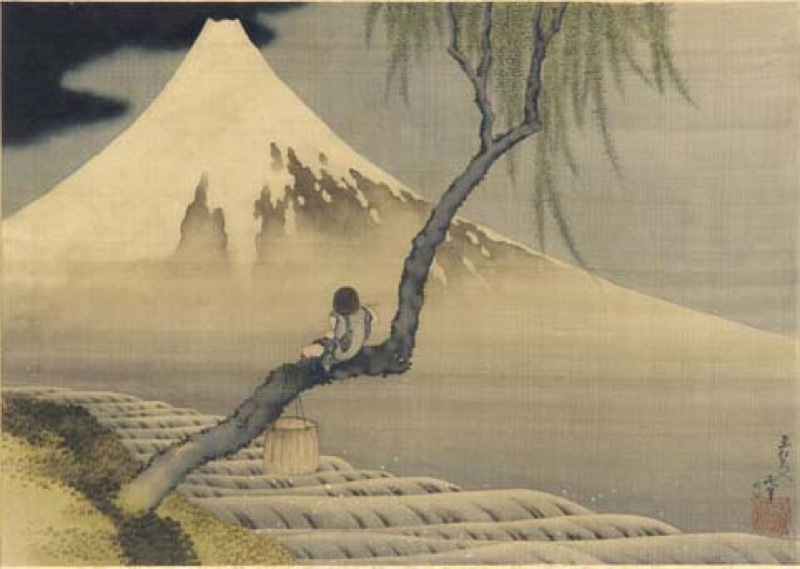

« Je me sens si bien avec toi ! » « Et, moi, c’est avec toi que je me sens vivre ! » voilà ce qu’ils se disaient et ils entamaient un chant du soir : « viens regarder le ciel et admire les étoiles, entends le bruissement infini de la nuit et des pulsars … ». Des jeunes enfants, un jour, entendirent ce chant et de ce jour vinrent régulièrement les écouter. Ils s’approchèrent lentement et lentement ils furent acceptés ; l’auditeur ne nuit pas à la musique. Alors que l’argent diminuait, les enfants apportaient des fruits, des melons et des poires lorsqu’il y en avait, sinon toutes sortes de fruits de saison et de la nourriture en abondance. Après le petit concert, on se réjouissait en mangeant… Le temps qui passe comme la nature n’a ni noyau, ni écorce, suivant le poète, et c’est tout d’un coup qu’ils moururent. Ils moururent donc sans déclin ainsi que chacun le souhaite et ce fut si inattendu qu’au-delà de leur virtuosité, on vénéra leur mémoire comme celle des saints. Les saints acquièrent leur renommée par les souffrances qu’ils endurent, ainsi les deux amants durent-ils souffrir aussi, selon ce qu’on déduisit… Sous les étoiles, après la réjouissance des feux, il vient un silence si tendu que la nuit sans devenir plus obscure, s’épaissit tandis que les étoiles s’immobilisent et ne scintillent plus ; celui qui regarde alors s’inquiète. Il arriva donc que Yokoyama et Ushigao s’inquiétèrent par une nuit silencieuse d’été après l’heure de minuit car une ombre soudain leur cacha la grande ourse et la lyre, une ombre qui sembla s’étendre et éteindre les feux tandis que le ciel tout entier s’éloignait à distance, distance incommensurable qui les laissa sans voix tandis qu’une impression de froid passait sur l’épiderme de leur chair ; « touche, là, j’ai froid ! », « et moi aussi, c’est au bras que j’ai froid ! », « ah, joue quelque chose de gai ! », « je joue l’air du pinson : ouvre-moi tes bras que je picore ton cœur… ». Cet air gai dissipa la tristesse, soudain, on se sentit guilleret. Il se passe ainsi un temps où tous deux se noient dans la volupté de jours heureux ; ils dorment plus de douze heures, il faut ce qu’il faut, délaisser les derniers amis, déjà c’est fait et les concerts, personne n’en parle plus. L’argent manque bientôt, qui s’en soucie, « j’ai ces vieux disques rares que je peux vendre encore ! »… Et les jours passent, on admire la couleur des vagues et les mouvements du ciel ; c’est sur la plage qu’ils s’étendent et s’épuisent en écoutant le bruit des choses et du vent. Les jours diminuent, la nuit apportait de calmes fraîcheurs ; on dut se couvrir d’une mante de laine par dessus la toile matelassée du kimono d’hiver. Ce fut donc l’hiver, les jours deviennent courts, dans la maison, on tourne en rond. Y aurait-il un voyage en prévision, une escapade en avion, une promenade dans les environs ; et les amis, viendront-ils nous visiter ? L’inquiétude se glisse dans les âmes et l’automne en accentue le drame ; chaque jour, il fait plus froid, chaque jour moins clair. « Je reprends ma flûte de bambou et sur des notes sursoufflées, je joue la nostalgie de l’été… » ; « et moi je chante avec toi : il fit un jour d’été le tour du pâté avec son auto rutilante et sa jolie amante… » La pauvreté inquiète, ainsi la flûte et la voix semblent parfois vouloir crier, mais on a du métier et l’on retient son souffle pour le diriger vers les pleurs qui sont plus doux. On sort sur le seuil de la maison dans la fraîcheur du jour et l’on joue le pinson et la grive parmi les arbres qui se dénudent. Alors, que la vie est bonne, qu’elle vaut la peine ! Viens allons nous promener, et ils partent devant eux, voici le silence des choses, les saules penchent sous une brise légère et derrière eux les peupliers qui tremblent. N’as-tu pas froid ? Les bruyères sont fleuries sous les pins et parmi les ajoncs. L’herbe est douce, elle invite à se délasser, les mousses son accueillantes, « couche-toi avec moi et serre-moi dans tes bras ! » C’est ainsi que tous deux, ils s’aimaient dans la campagne avec volupté, ils se laissaient porter par le plaisir de leur corps qui ne se lassaient pas, sur ton corps alangui, je prends mon plaisir deux fois et la troisième fois je veux sentir ton sexe ; ah, qu’il est doux le plaisir qui me bouscule, je tremble de tout mon corps et voici qu’il me vient des hoquets ; je dis encore, pourtant déjà c’est trop mais ce n’est pas assez : encore, encore ! Et c’est si bon que chacun pleure en se plaignant … Mais voici venir l’hiver et c’est maintenant qu’il faut s’enfermer ; où sont tous les concerts et les cocktails joyeux ; où sont les brouhahas des entractes et les murmures des répétitions ? La maison, dit-on, devint silencieuse, ils passèrent des jours au lit, « je suce ta peau salée et tu caresses mes cheveux » Et puis souvent dans une exaltation soudaine sous le duvet bien chaud, ils se prenaient l’un l’autre et s’abandonnaient aux délices des jouissances interminables… « Le plis que fait ta peau à la hanche, c’est pour moi que j’en use, je suce ton sexe humide, je lape l’aréole de ton sein et je mordille le téton qui se dresse. Oh, pardonne-moi, je ne m’en lasse pas et j’aimerais mourir en léchant tout ton corps. » Il s’ensuivait des sommeils sans rêves et des réveils engourdis ; la moiteur voluptueuse des corps enveloppait d’une sorte de brume leurs regards un peu perdus. « Je ne veux rien voir que toi ; ah, c’est trop de plaisir ! »…Tel celui qu’une poussière atteint dans l’œil, ils fermaient les paupières et se délectaient des humeurs intérieures qui brassaient leurs corps, ainsi qu’on le raconta sous cette forme. Petit à petit, leurs corps à ce jeu se fatiguaient. Le vieil esquimau, à ce qu’on raconte, se laisse glisser du traîneau discrètement et quitte sur la banquise le navire sans bruit.

Auparavant, il arriva que l’hiver passa, Ushigao le découvrit en observant les bourgeons qui parurent ; ils restèrent longtemps inéclos car les froidures de l’hiver persistèrent au début de ce printemps, « ils souffrent » disait-elle, et elle semblait souffrir aussi de l’attente hésitante des bourgeons. Sous les draps de satin, les corps se réjouissaient mais « je ne sais pas pourquoi, soudain, j’ai une boule à l’estomac ». La chanteuse et l’amante, Ushigao, se tord sur le bord du lit, j’aimerais être ailleurs, déjà j’ai de toi la nostalgie alors que tu es près de moi, je souffre de ton éloignement et pourtant je te touche maintenant, ta peau est douce, ton ventre respire, je tortille les poils de ton pubis et je pleure doucement, pourquoi es-tu parti ? Oui, tu es là et de toi j’ai maintenant la nostalgie ; qui est là, est-ce toi ?… Et soudain voilà qu’elle rit : viens là et prends-moi dans tes bras ! Le flûtiste Yokoyama s’amuse et chatouille son oreille : c’est par là que tu m’entends. « Oh, parle-moi, je sens par tout le corps des choses obscures ! » et sur le bord du lit, le corps tremble comme s’il avait froid. Il faudrait se distraire qu’en dites-vous ma chère. On se lève pour marcher, regarde les bourgeons éclatent, les mésanges en picorent certains et les fourmis y logent des pucerons, beaucoup hésitent encore et s’ils hésitent, n’est-ce pas qu’ils ont peur de naître ? Ah, crois-moi, parfois j’aimerais ne pas être née. Je me souviens de mon âge tendre lorsque pendant la nuit, je craignais les ombres. « Ils vinrent et massacrèrent hardiment/ Pas un guerrier qui ne vit son sang/ Viens dans mes bras, et oublions la guerre/ tu es mon ennemi et pourtant je te chéris. » C’est la chanson de ma mère qui me vient aux lèvres. Ils sortirent de moins en moins, on le déduit de ce que personne n’en parle. On déduisit ainsi que de ce jour, ils ne mangèrent guère. Chaque jour les épuisait davantage, et ils se fatiguaient de l’amour qui rongeait leurs deux corps. « Ils s’aiment ! » voilà ce qu’on disait dans le voisinage et, passant devant la maison, on caressait du bout des doigts l’auto rutilante tandis qu’on écoutait leurs souffles. Comme les nuages se meuvent avec lenteur changeant imperceptiblement de forme sans rien former d’autre, ils moururent sans y prendre garde. « Silencieux, désertique, c’est ici l’ancien palais de repos » a écrit le poète Yuan Tchen, voyez les draps encore défaits de la couche de lin blanc et ici les verres d’eau qui indiquent leur soif…