Accueil > Les rubriques > Images > Paysage, parcours, ville, lumière - II

Paysage, parcours, ville, lumière - II

,

Nous allons poursuivre notre évocation de la notion de paysage telle qu’elle apparaît en Occident au XVe siècle, à savoir cette conceptualisation de l’espace qui présente quelques similitudes avec celle apparue 1 500 ans plus tôt en Extrême-Orient. Cette évocation nous conduira à nous pencher plus précisément sur le paysage urbain par retournement du regard pour préciser ce qui est l’une des caractéristiques essentielles du paysage urbain contemporain, à savoir la lumière artificielle qui prolonge les activités humaines au cœur de la nuit.

Le parcours du paysage

Les images de l’eau en ville

La perception de l’eau en milieu urbain pose la question du paysage sous la forme fluide et indépendante soit du fleuve, ligne sinueuse, soit de l’étendue du lac ou de la mer, dont la rive décrit contours et détours, qui donnent tous l’apparence de désorganiser doublement la géométrie urbaine, par le parcours de l’un, et par la surface spéculaire mouvante où se forment des images improbables de tous. Cette perception nous permet de nous remémorer la notion de parcours qui évoque nos déplacements dans l’espace et dans le temps, aux origines du site, de sa fondation et parfois de notre propre existence.

Le fleuve ou la surface aquatique à l’orée de la rive du lac ou de la mer sont à la fois une ligne directrice et le miroir permanent de la ville. L’expérience du parcours urbain du fleuve ou de la rive du lac ou de la mer traduit la dialectique entre le monde objectif et le monde subjectif, entre le réel et l’imaginaire, entre l’artificiel et le naturel.

Comment concevoir physiquement cette réalité urbaine à travers les images que le fleuve, le lac ou la mer nous présentent ? Quelles sont les conditions objectives et subjectives qui déterminent la production de ces images particulières ? Quels rapports entretenons-nous à ces images ? Nous en évoquons ci-après les éléments essentiels.

En ville, le fleuve, le lac ou la mer sont la référence privilégiée au paysage. Ils en sont l’origine constructive et perceptive.

Le rôle cinétique de l’eau est déclencheur de la perception du temps et de mémoires à la fois intimes et collectives. Des « mystères » physiques et métaphysiques imprègnent la matière aqueuse.

Le grand développement urbain des XIXe et XXe siècles a marqué profondément le rapport entre l’humanité et l’étendue terrestre. La croissance des villes, liée au processus d’industrialisation, a brisé la relation de complémentarité qui unissait la ville à la campagne. Il a introduit des altérations importantes dans toutes sortes de paysages tout autant que dans le concept de paysage. Il agit sur la possibilité d’identifier la ville comme unique élément de la représentation mentale de l’environnement.

Les villes ont suscité une nouvelle réflexion sur le paysage qui, en s’éloignant de l’ancienne notion basée sur l’opposition schématique entre ville et campagne, a amplifié le questionnement sur les rapports de l’ « être urbain » avec le monde « naturel ».

L’avènement de la société industrielle et urbaine a conduit à des transformations structurelles profondes et rapides des lieux d’activités et de vie dans les paysages.

Suite à l’intensification du processus d’industrialisation et d’expansion urbaine, le rapport d’échange direct avec la nature est devenu de plus en plus faible, remplacé par un mode de vie jugé plus artificiel. L’un des problèmes que doit affronter « l’homme moderne » vient paradoxalement de la domination qu’il s’est assuré sur la nature. C’est en effet là, selon Hannah ARENDT, « dégrader la nature et le monde au rang de moyens, en les privant l’un et l’autre de leur dignité indépendante » [1]. En complète opposition avec l’idéal grec de la contemplation, le rapport dominant au monde devient celui de la fabrication, avec les conséquences désormais bien connues qu’un tel rapport entraîne. Les choses n’ont désormais plus de valeur que par rapport à l’usage que l’on en peut avoir : « On ne comprendra plus le vent désormais comme force naturelle, on le considérera exclusivement par rapport aux besoins humains de fraîcheur ou de chaleur — ce qui évidemment signifie que le vent en tant que chose objectivement donnée aura été éliminé de l’expérience humaine » [2]. Ce qui est perdu avec la domination de l’homme fabricateur, de l’homo faber, c’est, au-delà de l’objectivité du monde, encore corrélât d’un sujet, son indépendance envers nous. Certes, il existe un monde d’objets, mais à peine est-ce un monde, puisqu’il est privé de valeur intrinsèque : les objets n’ont plus pour valeur que celle qui leur est conférée dans l’échange. Le maître et seigneur de la nature semble être condamné à la « perte des normes et des règles universelles, sans lesquelles l’homme ne pourrait édifier un monde » [3].

Le problème pourrait sembler insoluble : des hommes qui ne fabriqueraient rien n’auraient aucun monde, n’auraient peut-être même pas la notion de l’objectivité — « très probablement nous ne saurions même pas ce qu’est un objet sans avoir devant nous « l’œuvre de nos mains » » [4] —, et pourtant les conceptions qui prennent acte de cette dimension créatrice de la fabrication conduisent à la perte des valeurs sans lesquelles il n’existe non plus aucun monde. C’est à cette difficulté que vient répondre l’œuvre d’art.

Celle-ci, en effet, échappe à l’instrumentalisation, comme la pensée dont elle est le produit, dans la mesure où cette dernière se distingue de l’activité cognitive, toujours instrumentalisée. Si toutes les autres activités répondent à l’usage ou à la consommation, et produisent donc seulement des objets à finir « usagés » ou détruits, l’activité artistique est celle de la pensée, qui produit l’œuvre d’art pour se concrétiser. L’œuvre d’art, comme la pensée dont elle provient, ne répond à aucun besoin, elle est « inutile ». Il s’opère vis-à-vis d’elle une sorte de décentrement : le sujet n’est plus vis-à-vis d’elle usager et consommateur, c’est-à-dire destructeur. L’œuvre d’art est ainsi l’œuvre la plus accomplie de l’homo faber, qui crée par elle un monde durable.

La lumière dans le paysage urbain

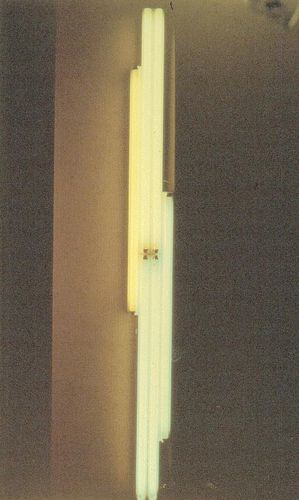

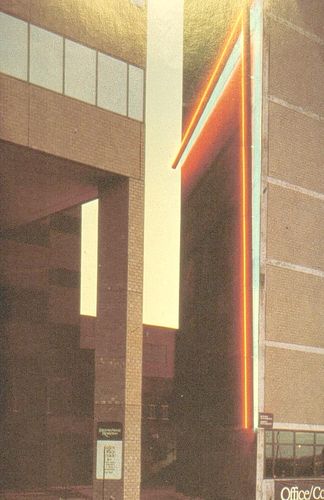

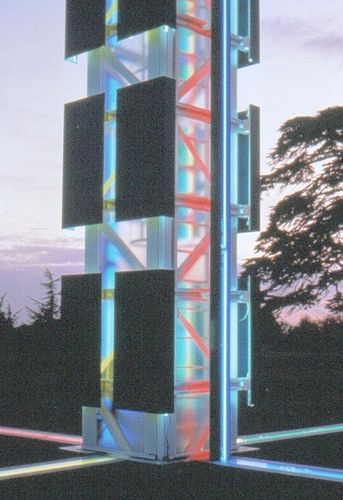

« C’est la fluorescence qui intervient chez Dan FLAVIN. A l’origine source d’éclairage, elle est là source de lumière et de couleur, elle permet la vision mais elle est aussi ce qui se donne à voir. L’œuvre d’art est aussi la luminosité et la couleur qu’elle diffuse, qu’elle transmet à ce qui l’entoure et qui, réunis à elle, font œuvre » [5].

<emb1278|center>

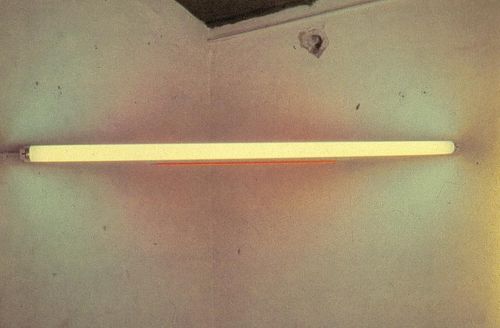

« Chez James TURRELL la source lumineuse est le moyen de l’œuvre au même titre que les media picturaux classiques. Ce qui est donné à voir, dirait MERLEAU-PONTY, est cette « venue à soi et concentration du visible ». Est donc donné à voir cette couleur qui n’a ni surface ni profondeur et qui repose ainsi la question de la matérialité de l’œuvre d’art » [6].

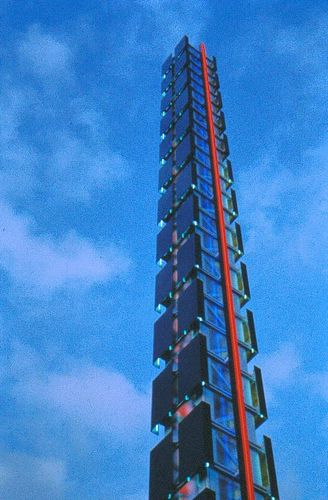

La lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle, est le médium essentiel qui permet de saisir visuellement les volumes en les différenciant, donc, par voie de conséquence, de se représenter l’espace urbain. Mais la lumière peut aussi être envisagée comme un matériau qui, pour le moins, influence la perception des espaces et des matières.

La lumière n’est pas neutre et il est même possible, selon la nature de la source et sa température de couleur de modifier les ambiances et même de créer des volumes. La lumière donne à voir.

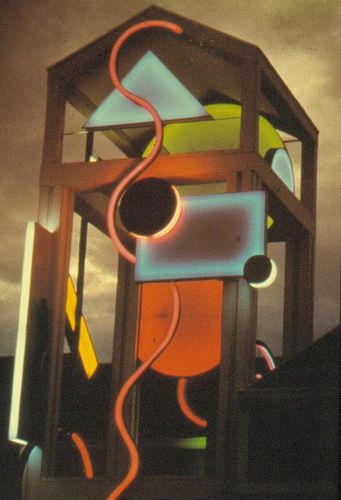

C’est pourquoi elle intéresse tant quelques créateurs et que, sous sa forme artificielle, elle est devenue leur médium ou leur matériau récurrent dans la multiplicité et la diversité de leur production dont les fondements historiques sont les années 1910-1930 (Lazlo MOHOLY-NAGY pour son Licht-Raum Modulator, puis Zdenek PESANEK pour ses création de torses féminins en matière plastique environnés d’arabesques en tubes luminescents pour « Cent ans d’électricité » en Tchécoslovaquie), tout en s’enracinant dans une tradition picturale (Georges de la Tour pour la représentation de la source de lumière artificielle et Claude LORRAIN pour la représentation de la lumière naturelle). À leur suite, à quelques exceptions près, la source de lumière artificielle introduite dans l’œuvre d’art est, essentiellement, la luminescence, plus communément appelée néon (source de lumière et non pas source d’éclairage). Les autres sources sont : l’incandescence (les Icônes de Dan FLAVIN antérieures à 1963, les volumes virtuels créés à partir de projecteurs scénographiques d’Adalberto MECARELLI en 1974, ceux créés à partir de projecteurs de diapositives de Michel VERJUX au début des années 1980, etc.), la fluorescence (les œuvres de Dan FLAVIN, à partir de 1963) et, enfin, les diodes électroluminescentes et autre quartz. Plus rares sont, en effet, les œuvres qui ont recours à des moniteurs vidéo comme sources de lumières, à des lumières filmées et projetées, à des projections holographiques ou à l’utilisation de lasers.

Les artistes dont elle est l’un des matériaux privilégiés l’ont, néanmoins, introduite dans des contextes et avec des intentions différentes et variées : les sculptures MADI de Gyula KOSICE, le contexte néo-futuriste des créations de Lucio FONTANA, la relation Art-Technologie recherchée par le Groupe de Recherche d’Art Visuel (G.R.A.V.), fondé notamment par François MORELLET, Julio LE PARC, Jean-Pierre YVARAL mais aussi CHRYSSA, le Nouveau Réalisme avec Martial RAYSSE, le Minimalisme de Dan FLAVIN, l’Art Conceptuel de Joseph KOSUTH, l’Arte Povera de Mario MERZ, etc.

Par la diversité des œuvres de ces quelques artistes, qui ne sont regroupés ni en mouvement, ni en école, la lumière artificielle est donc une transversale du multiple.

La lumière artificielle peut être considérée, dans chacune de ses utilisations, comme matériau métaphorique qui transforme la relation entre forme, volume, masse, matière, espace, couleur et ombre et comme symbole de la modernité.

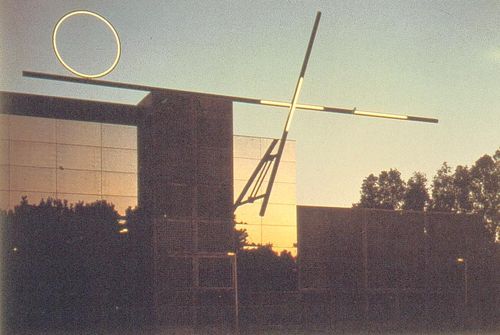

Les divers sites et les divers lieux où sont érigées ou présentées ces œuvres (espaces ouverts, espaces clos) leur imposent deux échelles et leurs variations :

- l’échelle « architecturale » où le rapport que peut entretenir la sculpture avec les volumes, internes ou externes d’un bâtiment ou d’un édifice,

- l’échelle « urbaine » où le rapport que peut entretenir la sculpture avec ses environnements urbains ou extra-urbains.

Selon ce second type d’échelle il convient d’envisager tout particulièrement la confrontation à la lumière aux différentes propriétés physiques et spatiales spécifiques des environnements d’accueil, de leurs couleurs, de leurs matières, de leurs matériaux et de leurs implications métaphoriques.

La lumière artificielle met alors en situation un quasi-espace, que l’on peut définir comme l’espace de l’intervalle entre l’espace imaginaire et l’espace réel habitable. Et c’est dans cet espace que prend place la lumière des artistes.

Cet espace intervallaire se propose comme principe d’incorporation entre forme, volume, matière, couleur et espace.

La lumière, tout d’abord symbole de la modernité en raison de sa puissance et sa vitesse, tantôt met en évidence des phénomènes physiques invisibles, tantôt propose une « hygiène de la vision », puis devient matériau conceptuel autorisant des combinaisons dialectiques. Dans ces combinaisons, les incidences sur les corps et sur les sens de l’énergie et la transmutation des matières et des volumes tendent à dissoudre la sensation physique de la lisibilité.

Ces œuvres, pour la plupart, ébranlent donc les certitudes, insinuent l’illusion et l’équivoque. En s’incorporant les ressources de la dilatation et du flou elles tendent à dilater les limites. Mais elles assignent aussi à comparaître une absence. Semblant donner à voir un monde du double et de la doublure, un monde de l’apparence et du royaume du reflet, l’univers des œuvres de lumière pose la question de la réalité.

Les images de la lumière en ville

La perception de la lumière en milieu urbain pose la question du paysage sous la forme de la temporalité. Comme l’a montré KANT, nous ne nous représentons le temps que sous la forme d’états successifs, représentation par conséquent toujours spatiale [7]. Par sa forme linéaire et fractionnelle cette représentation ne peut que méconnaître la vraie nature de la durée qui, pour BERGSON, consiste dans la continuité indivisible des changements. Ces changements modifient non seulement la géométrie urbaine selon que la ville est perçue de jour, sous la lumière naturelle, ou de nuit, sous la lumière artificielle, mais aussi l’aspect de ses matières et de ses matériaux. Ce sont différents états de cette géométrie et de ces matières et matériaux que nous percevons généralement. La continuité qu’évoque BERGSON n’est guère perceptible au citadin pressé par ses activités quotidiennes qu’à la condition d’observer attentivement les changements au long du jour et, plus particulièrement lors du crépuscule ou de l’aube. Cette perception nous permet de nous remémorer la notion de cycles temporels qui évoque, tout comme l’eau en ville, nos déplacements dans l’espace et dans le temps, aux origines parfois de notre propre existence, mais aussi la corruptibilité de notre corps.

La lumière en milieu urbain traduit donc elle aussi la dialectique entre le monde objectif et le monde subjectif, entre le réel et l’imaginaire, entre l’artificiel et le naturel.

Comment concevoir physiquement cette réalité urbaine à travers les images de la lumière ? Quelles sont les conditions objectives et subjectives qui déterminent la production de ces images particulières ? Quels rapports entretenons-nous à ces images ? Nous en évoquons ci-après les éléments essentiels.

En ville, la lumière est la référence privilégiée au temps cyclique. Elle en est l’origine constructive et perceptive par la scansion des activités humaines qu’elle rythme.

Le rôle cyclique de la lumière est déclencheur de la perception du temps et de mémoires à la fois intimes et collectives. Des « mystères » physiques et métaphysiques imprègnent donc aussi la matière lumineuse.

Communément les images opposent lumière et ombre en termes de raison et de déraison, de positif et de négatif. Ce qui n’est pas lumière se trouve chargé d’une connotation péjorative ! Dans la Genèse, les ténèbres sont la matrice originaire du jour. Le noir suppose l’invisible – il est l’occultation du monde visible, de l’évidence sensible. Dans l’Évangile selon Saint Jacques (Epist. I, 17) Dieu est considéré comme le Père des lumières. Tous les êtres créés sont considérés comme des lumières : « omnia quae sunt, lumina sunt ». La lumière pour les penseurs médiévaux à partir de Jean SCOT ERIGENE (810-870) n’est pas seulement comprise comme la condition de visibilité des choses, mais comme la définition de leur nature commune. Pour Saint Bonaventure (1221-1274), Général de l’Ordre Franciscain et maître de la Sorbonne « lux est natura communis reperta in omnibus corporibus tam coelestibus quam terrestribus » [8].

La lumière ne s’oppose pas aux corps matériels, au contraire elle en constitue la forme substantielle. Certes l’univers est composé selon une hiérarchie lumineuse dont Dieu est la source et la terre la partie la plus opaque. Entre les deux toute une cascade d’êtres plus ou moins lumineux. Mais les corps les plus opaques n’en participent pas moins de la lumière. Dans la Divine Comédie, au chant XXXI du Paradis, DANTE affirme que « la lumière pénètre l’univers selon qu’il en est digne, si bien que rien ne peut lui faire obstacle ». Et s’il est évident que la couleur est « lumière incorporée », Saint Bonaventure démontre que la lumière réside dans les corps les plus opaques : le charbon ne devient-il pas incandescent sous l’action du feu, les pierres ne se mettent-elles pas à reluire lorsqu’on les polit

suffisamment, ne trouve-t-on pas des diamants dans les profondeurs de la terre ? Les corps matériels les plus humbles, dans la mesure où ils sont créés par Dieu, sont eux aussi lumineux. La lumière n’est pas séparée de la matière, de même que Dieu n’est pas séparé de la création. La création est comprise comme une illumination. La lumière émane de Dieu, elle se répand autour de lui et se cristallise plus ou moins. Il y a la partie de l’univers toute proche de Dieu, l’Empyrée, dans laquelle réside en pleine lumière les être sans corps, les anges, et puis il y a le firmament qui n’est plus totalement lumière incorporelle, mais lumière « diaphane », dans laquelle résident les « corps lumineux », les astres, et puis il y a la terre qui est entre l’opacité et la diaphanéité, sur laquelle les hommes résident. Mais comme on l’a vu les corps opaques, même faiblement, participent à la lumière. L’univers est composé d’êtres lumineux dont certains sont flamboyants et d’autres à peine clignotants. Un grain de poussière est une faible lanterne, mais puisqu’il appartient à l’univers de la création divine il est, à sa manière modeste, lumineux aussi.

Le degré de lumière qui correspond au domaine de l’humanité c’est l’ombre. Nous ne résidons pas dans la pleine lumière de l’Empyrée, nous ne sommes pas des esprits sans corps, nous ne sommes pas des anges !

Du point de vue de la connaissance, la lumière est science angélique, l’ombre est la science humaine. L’homme est un milieu, un mixte de lumière et de ténèbres.

Les théories archaïques concèdent à la lumière une sorte de prédominance mystique. Comme nous l’avons vu, il s’agit du feu. Ces théories peuvent être subdivisées en trois ensembles :

- a) théories du feu externe pour lesquelles la lumière peut avoir sa source dans l’objet même…

- b) théories du feu visuel pour lesquelles elle prend sa source dans l’œil qui voit…

- c) théories mixtes où la vision résulte d’une nécessaire interaction des deux ensembles précédents (adaptation réciproque de l’agent et du patient).

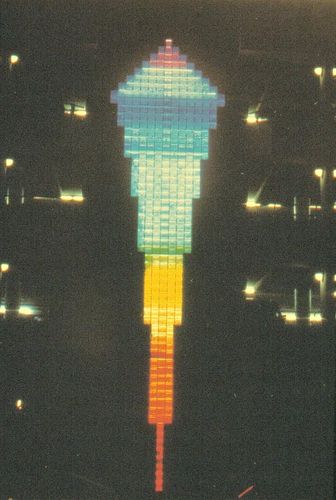

L’image de la dématérialisation est source d’angoisse. C’est donc dans une acception double de la sécurité que nos villes sont éclairées dès coucher du soleil. La lumière rassure, elle fait tomber l’angoisse suscitée par l’ombre, elle permet de contrôler les présences humaines nocturnes. Mais par là elle prolonge aussi les activités humaines au-delà du jour.

La lumière ne permet de voir que le monde.

La lumière, par opposition à l’ombre, à l’obscure est clarté, brillance, illumination, mais aussi connaissance, savoir, mise en évidence, éclaircissement, etc.

Mettre les choses en lumière, c’est les nommer. Mais pour Henri BERGSON, nommer est classer, ranger les choses selon leurs traits communs, négliger donc l’originalité irréductible de chacune. Nommer relève de l’analyse qu’il oppose à l’intuition, « sympathie par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un objet pour coïncider avec ce qu’il a d’unique et par conséquent d’inexprimable. » [9] Cette intuition demeure cependant pour lui hypothétique dans ce monde de la rationalisation.

Ces figures de la rationalisation se concrétisent par des projets d’ « Espaces civilisés », « voie publique où cohabitent l’ensemble des usagers, en bonne harmonie et dans les meilleures conditions de confort et de sécurité ». L’un des objectifs de cette entreprise est de « retrouver une ambiance conviviale et sûre ». Cette fin serait obtenue par la rénovation complète de l’éclairage public qui est envisagée comme « la clef du sentiment de confiance et d’apaisement que peuvent ressentir les passants la nuit » [10].

Entre ciel et terre donc, les artistes renouent le dialogue avec architectes et urbanistes pour mettre en scène la ville à travers tous nos sens (sons, lumières, vidéos).

Ces interventions, en particulier celles qui proposent des « mises en lumière » où la ville est mise à l’épreuve des différentes possibilités nouvelles qu’offre la lumière artificielle, modifient notre perception quotidienne de l’espace public.

La lumière est partout, on ne la voit plus, on ne la sent plus, elle fait partie de notre univers. Nous baignons dans les vibrations et la dynamique de la lumière.

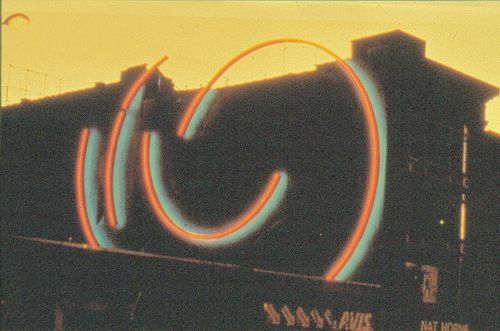

Cet univers est aussi celui du commerce. Dès le Second Empire, la lumière remplit des fonctions non seulement d’éclairage, mais également de décoration et de publicité. La lumière fait vendre. Chaque commerçant souhaite posséder sa propre enseigne en lettres de feu. Ainsi les façades s’ornent d’affichages lumineux. Dès la fin du XIXe siècle, la Société Parisienne de Publicité est concessionnaire de cinq cent trente « colonnes lumineuses au gaz ». Les progrès en la matière sont faramineux : en 1835 sont créées les premières lampes à incandescence, mises au point en 1880 par Edison. La première publicité électrique apparaît : c’est une lettre seule, isolée, un grand « K » installé sur le balcon d’un immeuble de la place de l’Opéra. En 1912, la technique des tubes au néon sera maîtrisée et permettra de dessiner des lettres et de leur adjoindre des dessins.

Les enseignes à écriture verticale perturbent les habitudes de lecture et préparent à un espace de l’écrit multiforme. Les lettres s’isolent, s’accrochent aux architectures, elles apparaissent étagées une par une, dans le mouvement imperturbable et nerveux des néons.

Les limites des champs d’intervention de l’artiste et de l’architecte se sont, au cours de ces vingt dernières années, dilatées en de nombreux points sous les effets, d’une part d’une demande sociale renouvelée par l’excroissance de la médiatisation, d’autre part de l’inquiétude latente ou manifeste devant la dispersion des valeurs passées.

« Les œuvres d’art – sculpture publique, aménagement paysager, ensemble architecturé, décoration des salles de réunion – sont censées apporter une réponse aux problèmes de la ville. L’art est ce lieu de réunion symbolique unificateur des différences, qui doit faire fonction de liaison et se substituer à une cohésion difficile à trouver, en somme tenir lieu de consensus politique. » [11]

La lumière ne permet de voir que le monde.

Notes

[1] Hannah ARENDT, Condition de l’homme moderne, Traduction G. FRADIER, Éditions Agora-Pocket, Paris, 1983.

[2] Hannah ARENDT, op. cit.

[3] Hannah ARENDT, op. cit.

[4] Hannah ARENDT, op. cit.

[5] Frédérique BOITEL, Catalogue Lumières-Linéaires, exposition de Bernard GERBOUD, Galerie Edouard MANET, 1996.

[6] Frédérique BOITEL, Catalogue Lumières-Linéaires, exposition de Bernard GERBOUD, Galerie Edouard MANET, 1996.

[7] Emmanuel KANT, Critique de la raison pure, Traduction TREMESAYGUES et PASCAUD, Presses Universitaires de France, Paris, 1984.

[8] Saint Bonaventure, d’après Edgar De BRUYNE, Études d’esthétique médiévale, tome III, chapitre I, « L’esthétique de la lumière », Bruges, 1946. (Slatkine Reprints, Genève, 1975) et Etienne GILSON, La philosophie de Saint Bonaventure, Vrin, Paris, 1984.

[9] Henri BERGSON, « Introduction à la métaphysique », in La Pensée et le mouvant, Presses Universitaires de France, Paris, 1985.

[10] Bulletin de la Mairie de Paris, Mairie du 19ème arrondissement, avril 2004.

[11] Anne CAUQUELIN, L’Art contemporain, Presses Universitaires de France, Paris, 1994.