Accueil > Les rubriques > Cerveau > Indecipherable, are the names

Indecipherable, are the names

Sofia Borges

,

Présences incongrues d’animaux à l’œil impassible, pierres brûlées au feu inconnu de la transmutation, photo d’une sœur, souvenirs extraits d’une mémoire inconnue, paysage d’au-delà du temps, dessins catapultés images de pensée et schémas transformés en gueules béantes, tout est à la fois silence et cri dans les œuvres de Sofia Borges. Car elle photographie des choses déjà installées dans un espace de présentation, traquant avec son appareil, non la vérité de la chose ou de la personne, de l’animal ou de l’objet, mais la dystopie psychique dans laquelle aujourd’hui nous nous efforçons d’exister. Double de choses déjà exposées, les images de Sofia Borges creusent en nous le vide qui s’instaure, toujours entre le corps et l’ombre, la chose et son spectre, l’archétype et l’idée, le vrai et son fantôme.

Rodrigo Moura [RM] : Vous êtes visiblement intéressée par les dispositifs d’exposition et avez photographié des objets dans des musées et en particulier une série d’images dans laquelle vous vous concentrez sur les peintures de diorama, joignant l’idée du paysage à celle de l’imitation. Dans le portfolio que vous m’avez donné, il y a deux choses qui ont retenu mon attention et qui sont, d’une certaine façon, liées : la première est cet intérêt pour le dispositif muséal et l’autre est la documentation sur votre salle à la 30e Biennale de São Paulo (2012). Avez-vous pour habitude de photographier vos propres expositions ? Avez-vous déjà pensé à utiliser cela dans votre propre travail et avez-vous déjà travaillé avec la re-photographie en utilisant vos propres images ? Parlez-moi un peu des projets attachés au musée sur lesquels vous avez travaillé.

Sofia Borges [SB] : Oui, je suis intéressée par les dispositifs d’exposition. Mais avant de parler de mes intérêts, il nous faut d’abord clarifier ou redéfinir ce terme. Ce qui m’intéresse, ce sont les objets présentés dans l’espace de représentation plutôt que le dispositif d’exposition en soi.

Ainsi, outre une large variété de types de musées, j’ai aussi visité des zoos, aquariums et centres de recherche. Dans ces lieux, les objets sont non seulement très souvent présentés pour leur intérêt spécifique mais aussi pour le potentiel à être représenté comme un type, genre ou groupe. Il y a donc des objets qui ont parfois un double rôle parce qu’ils sont à la fois spécifiques et génériques. Et je pense que ce qui m’attire le plus vers ces objets est quelque chose qui a à voir avec leur contenu... avec la signification qu’ils acquièrent en passant par ces étapes de réduction et de superposition de sens. Alors je me demande.. quelle est la différence entre photographier un lapin vivant et un empaillé ? Et quelle est la différence entre photographier un lapin empaillé sur l’étagère d’un musée et un morse empaillé dans un diorama, qui est conçu aussi précisément que possible pour ressembler à une fenêtre ? Tout là-dedans est représenté pour recevoir le morse empaillé qui a la noble charge de se représenter lui-même. Et que suis-je en train de faire quand, au lieu de photographier le morse, je photographie juste un petit bout du paysage peint à l’arrière de son diorama ? Une peinture dont le dessein est d’être une sorte d’archétype d’un paysage qui, associé à la végétation artificielle devant lui, représente un archétype de la nature qui, à son tour, essaie d’être une ouverture sur le réel ou, pour résumer, le diorama. Les questions de ce type sont importantes, non dans le but de comprendre le sens de ces objets (encore moins un diorama) mais plutôt pour comprendre de quoi le processus photographique retourne – ce qui n’appelle pas seulement un déplacement sémantique (parce qu’il y a des objets qui deviennent des images ou même, comme dans le cas des paysages, des images qui se transforment en d’autres images) – et aussi pour procurer à ces objets un degré supplémentaire de représentation et, en ce sens, un degré supplémentaire de séparation avec le réel. Mais c’est précisément de par la capacité de la photographie à « faire office de preuve » que, parfois, il se trouve que toutes ces couches de représentation qui sont si clairement en évidence dans ces objets sont soudain aplaties et qu’ensuite le lapin, outre le fait d’être empaillé sur l’étagère d’un musée, en un instant (l’instant photographique – pour citer Rosalind Krauss et Cartier-Bresson), établit une lien fort avec le réel, pas parce que c’est encore un lapin mais parce que c’est maintenant une photographie. Donc, au fond, ces objets finissent par être une sorte d’étude sur le sens inhérent d’un objet et sur la façon dont la photographie subvertit ou efface, ou déplace ce sens. Et malgré la nature récurrente de cette stratégie (d’aller dans les musées, zoos, centres d’étude) dans mes recherches ces temps-ci, le tout est le résultat de mon intérêt pour le langage lui-même – et non pour les thèmes ou les sujets. Parce que je suis plus intéressée par la capacité de la photographie à corrompre ou dupliquer, ou interdire le sens de quelque chose que par quoi que ce soit d’autre. Donc il ne s’agit pas d’animaux, de biologie, de dioramas, ou de portraits, ou de paysages, ou de musées, mais il s’agit du langage et, plus spécifiquement, de la photographie. Et à chaque fois que je parle de photographie, d’une certaine façon, j’ai le sentiment d’être en train de penser à la différence entre un fantôme et un drap. Parce qu’une photographie a ce côté illusoire, elle nous fait croire que nous sommes en train de voir une chose quand, en réalité, nous ne voyons que son référent qui est une sorte de voile, ou simulacre, ou représentation.

Mais à part son référent, la photographie est aussi matière, elle a sa taille et sa surface, c’est une image en elle-même. Parce que peu importe combien un fantôme peut être illusoire, translucide et inexplicable, il porte quand même le fardeau d’être un drap qui flotte sans explication ni logique. Et à mon avis, ce qui détermine le fait que nous voyions un drap ou un fantôme est, précisément, le langage. En réponse à la seconde partie de votre question, j’ai l’habitude de photographier mes expositions, oui. Je le fais depuis ma première exposition en solo en 2008, mais j’ai commencé à comprendre l’importance de cela seulement petit à petit. Peut-être est-ce venu avec la compréhension de l’importance de l’idée-même d’exposition puisque, ces dernières années, la démarche qui configure les œuvres dans "une exposition" est aussi importante pour moi que le sens de chaque œuvre individuelle. Chaque exposition que je fais aujourd’hui est comme une stratégie étendue, un champ de force, un travail. Donc il n’est pas question de "montrer" des œuvres mais plutôt de disposer leur contenu pour constituer une autre couche de signification qui va au-delà du sens individuel de chaque œuvre. Et je répète que je ne suis pas en train de parler de thème. Je dis souvent que, dans mon travail, il s’agit plus de soulever une question que d’y répondre. En fait, je trouve fascinante l’idée-même d’un "problème". Permettez-moi de citer, pour sa pertinence double, la dernière partie d’une interview que j’ai donnée il y a deux ans : « (…) je pense que mes recherches naissent toujours d’une réflexion sur le langage et sur l’absence d’un sens "en soi" des choses et sur une chose quand elle est vide (malgré le fait que je vois souvent le référent comme une carcasse). De plus en plus, mes œuvres sont structurées pas des jeux et des stratégies qui sont organisés pour constituer un sujet. Pour le moment, il n’y a pas de trame conceptuelle dans l’organisation de ce que je fais. En fait, mon travail est devenu de plus en plus "désorienté". Je fabrique, collecte, garde, regarde, pense et, à un moment donné, les œuvres se configurent elles-mêmes, se transforment en une "exposition". Et les noms désignent cela ; ils sont une part importante du processus d’amalgame. Mais d’une certaine façon, c’est comme si la configuration respective de chacune des œuvres traitait le même problème avec des questions différentes.

Avant, je pensais que mes expositions (ou séries) étaient toujours une réponse aux réflexions que les séries précédentes avaient provoquées. C’est étrange parce que, de plus en plus, j’ai l’impression que j’ai toujours été en train de faire la même chose. La seule chose c’est que, d’exposition en exposition, les noms changent ». Donc, pour finir de répondre à votre question, je photographie mes œuvres, non dans le but de les faire devenir « une autre œuvre » mais plutôt pour que les relations, convergences et intersections proposées entre elles soient visibles et correctement saisies. Mais dans ce processus de photographier une photographie, je me retrouve à découvrir des choses utiles sur ce qu’est une photographie.

De la même manière que trouver par hasard une photographie de ma sœur prise il y a vingt ans dans l’armoire de ma mère m’avait conduit à un inexhaustible paradoxe. Et encore une fois, je me demande ce qu’est une photographie, ce qu’est un portrait, ce qu’est une image, ce qu’est un fossile et ce qu’est un fantôme.

RM : À peu d’exceptions près, je pense qu’il serait difficile de parler d’une tradition de la manipulation photographique au Brésil. La lignée la plus proéminente descend directement de la tradition réaliste de Farkas, Andujar, Rio Branco et Restiffe. Votre travail est beaucoup plus tourné vers la manipulation. D’où tirez-vous vos références ?

SB : Oui, c’est vrai que mon travail est beaucoup plus tourné vers la manipulation si vous le comparez à celui d’autres photographes comme ceux-là mais je ne sais pas si j’irais jusqu’à dire qu’il s’inscrit dans une tradition de la manipulation photographique parce que je pense que c’est un terme très vague. Après tout, de quelle type de manipulation parlons-nous ? À de rares exceptions près, dans mon travail actuel, il n’y a pas de manipulation significative à proprement parler. La manipulation prend place en termes de contenu et de langage. Et sur ce point, je vous demande ceci : en parlant du processus, quelle est la différence entre photographier un paysage et photographier la peinture d’un paysage ? Ou entre photographier une personne ou un portrait ? Ou entre photographier un animal vivant et un empaillé ? Pour moi, il n’y en a aucune.

Tout suit le même processus physique ou mécanique ou électronique saisissant la lumière tombant sur cet objet. Dans chacun de ces cas, les photographies sont normales et vierges de toute manipulation. J’étais juste à un endroit et, à un moment donné, j’ai pris une photo. Mais je concède qu’il y a des différences significatives entre photographier une personne et photographier un portrait, ou entre photographier une partie d’un poster dans un musée et saisir dans l’objectif la pièce de ce même musée où, non seulement vous voyez les posters, mais aussi les gens qui passent ou n’importe quoi d’autre. Alors quelle est donc la différence ? Ou quelle est l’implication de cette différence dans ce que je présente comme de la "photographie" ? C’est à ces questions que mon travail se confronte invariablement. Pour moi, la compréhension de ce qu’est une photographie a été dangereusement réduite et, dans mon travail, je cherche à construire des espaces où la frontière entre ce qui est et ce qui n’est pas de la photographie est amenée au point où elle devient un lieu en soi. Je suis reconnaissante envers Barthes et Cartier-Bresson pour leurs importants concepts photographiques mais, pour moi, on ne peut pas réduire la discussion sur le langage à des concepts. Le langage est une chose élastique, il est doux, corruptible, fluide. Il renferme des concepts mais, pour moi, ne peut pas être réduit à un concept en soi. Voici quelques extraits d’un texte que j’ai écrit se penchant sur ces questions : « (…) je ne suis pas en train de parler de la manipulation, ou des processus techniques, ou de la documentation, ou du fantôme ; je parle de quelque chose d’antérieur à tout cela en ceci que le référent est quelque chose de différent du réel et que la photographie est quelque chose d’essentiellement affiliée à l’image et non à la réalité. Et à son tour, c’est l’image qui est affiliée au réel.

À partir de cette prémisse (selon laquelle c’est l’image qui est affiliée au réel et pas la photographie), il devient plus facile de comprendre la relation entre la peinture, le dessin et la photographie puisque que, dans chaque cas, on a affaire à des images, qu’elles soient abstraites ou non, qui renvoient au réel car ce sont des images. Je pense que c’est la plus grosse erreur qui est faite quand on interprète la photographie et que ça se fonde sur la méprise qui consiste à voir la photographie comme une forme de magie qui fige un "instant flottant" pour toujours. (…) Mais revenant à l’idée de "saisie du réel", oui, il est possible de le faire en utilisant la photographie, mais on peut aussi saisir un "instant flottant" en utilisant la sculpture, la performance, des ready-made, des installations, la poésie, la musique ou toute autre chose. Le problème est que, dans la photographie, il semble qu’il y ait une suppression du langage et que tout soit donc interprété sur une "supposition", sur un commencement qui, je ne sais pas comment, se transforme en une fin. (…) C’est comme penser que le commencement d’une peinture a lieu quand quelqu’un enduit physiquement la toile de peinture. Donc la fin (qui est aussi une image) est-elle la preuve que quelqu’un était là et a créé la peinture ? Oui, mais néanmoins, quand on regarde une peinture, on peut saisir plus facilement le fait que, dans l’espace entre la factualité et l’image en résultant, il y a précisément un champ linguistique qui détermine les conditions dans lesquelles l’image converge vers le contenu, quel qu’il soit. Et dans le cas de la peinture, ce contenu semble capable d’établir le lien qui lui plaît avec le réel, ou avec le symbolique, ou avec toute autre chose qu’il souhaite. Si la peinture peut se structurer autour de ce champ neutre et élastique, alors pourquoi pas la photographie ? J’ai toujours trouvé ça fascinant de voir à quel point ces questions, qui sont si abondamment résolues dans d’autres domaines, peuvent être résolues en rapport à l’image photographique. Et c’est pour ça que je suis plus intéressée par l’art que par la photographie spécifiquement. Je cherche à observer comment l’objet (j’inclus ici les images) se transforme en contenu et aussi comment on construit, ou interdit, ou efface, ou renverse, le sens de quelque chose. »

Pour répondre à votre question sur mes références plus précisément, même s’il y a des photographes brésiliens dont je trouve le travail intéressant, comme Mauro Restiffe pour n’en citer qu’un, mes références et intérêts viennent plus de l’art dans sa globalité que de la photographie spécifiquement puisque mes recherches concernent essentiellement l’image, la construction ou l’obstruction du contenu, le langage, l’art et, avec ces paramètres, elles émergent de toutes sortes de médias. Mais il y a quand même quelques photographes contemporains qui m’ont énormément influencée et qui ont aussi travaillé la photographie dans un aspect "manipulatif" comme Jeff Wall, Hiroshi Sugimoto, Roni Horn et Thomas Demand, parmi bien d’autres.

RM : Vous faites un usage récurrent des genres dans votre travail – portraits, paysages et natures mortes. Parlez-moi un peu de ça. La convergence de l’image photographique et de la tradition picturale est-elle quelque chose d’explicite pour vous ?

SB : Oui, elle l’est. Construire des images en utilisant des genres m’intéresse énormément. Je trouve fascinante la possibilité de produire une image qui livre avec elle tout un monde d’images reliées à elle. Et je pense que je construis ces images précisément dans le but de comprendre ce qu’est un genre, ce qu’est une image, ce qui arrive au sens d’un objet spécifique qui est dépeint dans ces conditions d’intermédiation et de superposition. Vous pourriez aussi dire que mes photographies se rapprochent de la peinture par leur taille et la définition (ou son défaut) de l’information disposée à leur surface et l’abstraction ou la précision de leur sujet. Tout cela ressemble en effet à la peinture et, plus ça lui ressemble, plus je me sens à l’aise dans le rôle de "photographe". Au début (quand je faisais des autoportraits), je disais que je n’étais pas un photographe et que ce que je faisais n’était pas de la photographie. Mais maintenant, plus j’arrive à élargir l’idée de ce qu’est un photographe en utilisant des photos prises et présentées de la façon la plus conventionnelle possible, plus j’ai le sentiment que ce que je fais est précisément de la photographie. De la même façon que j’essaie de faire converger la photographie et la peinture. Je cherche aussi à la faire converger vers la littérature, la sculpture, la performance, la vidéo, le dessin, etc… Non pas dans le sens d’un mimétisme d’un autre langage ou de l’illustration d’une idée par la photographie mais plutôt dans le sens de la présentation d’une image qui peut, en elle-même, suggérer une interdiction ou un vide, ou un gouffre interprétatif. Ce que je veux dire par là, c’est qu’à l’heure actuelle, je ne suis pas intéressée par les images qui illustrent des concepts ou des thèmes, ou des récits. Ce que je recherche, ce sont des images qui, dans leur artifice-même, sont capables de se présenter elles-mêmes comme un problème.

<emb3680|center>

RM : Pouvez-vous nous parler de ce que vous comptez montrer à BES Photo ?

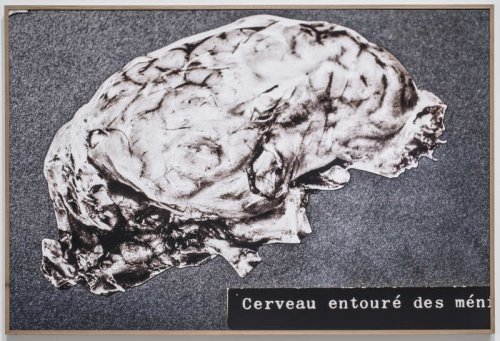

SB : Os Nomes (Les Noms) est le résultat d’une visite au Musée de Paléontologie et d’Anatomie Comparée de Paris, où j’ai réalisé plusieurs séries d’œuvres. Pendant l’exposition, j’en présenterai neuf, constituées tout au plus de dix photos, toutes en format large. La seule exception du groupe est la photo Coruja (Chouette) que j’ai prise en 2010 au Musée de Zoologie de Sào Paulo. Toutes les autres ont été prises en 2012, le même jour, au musée à Paris. Différentes de la série Estudo da Paisagem (Etude de Paysage) – également faite en une seule journée dans un musée –, les images d’Os Nomes ont entre elles des différences significatives.

Pour moi, certaines de ces images sont si étranges qu’elles se perdent dans un flou entre l’abstraction et la figuration ; elles sont des objets indéchiffrables et, en même temps, illustratives et matérielles. Contrairement à Indecifràvel #1 e #2 (Indéchiffrable #1 et #2) qui sont des photos des collages de panneaux illustratifs du musée, Caverna ou Elefante (Caverne ou Eléphant) sont des photos plus conventionnelles en ceci qu’elles ne sont pas la saisie d’une surface mais plutôt la saisie d’un objet (le fossile d’un animal préhistorique). La différence entre photographier une surface et un objet est que l’objet livre un volume et une perspective que l’on observe traditionnellement dans une photographie. Mais sans tenir compte du fait qu’elles soient plus reconnues comme des "photographies", Caverne ou Eléphant sont des photos très importantes pour moi dans cet ensemble précisément parce que ce sont des énigmes : à cause de la décomposition de l’objet qu’elles présentent, l’image semble aussi se décomposer.

Donc ici qu’est-ce qui se passe ? Ce n’est pas important si je dis que c’est un fossile puisque la chose elle-même est tellement défigurée qu’elle est déjà une sorte de pierre ou caverne, ou de monstre, ou de ruine, et cette chose repoussante que l’image présente explique, d’une certaine façon, ce qu’est, pour moi, le langage. D’une toute autre manière, La Tête du Cheval soulève aussi des questions importantes sur la différence ou la similarité, ou l’abysse entre la photographie et l’image. La Tête du Cheval est une photo que j’ai prise d’un bout de papier vieilli. Il y avait sur ce bout de papier une petite illustration des muscles d’une tête de cheval présentée dans un petit cadre-photo qui, à son tour, avait été discrètement oublié dans le fond d’une boîte en verre pleine d’os et de squelettes. De toutes les photos que j’ai prises pendant la journée au musée, c’est la seule qui ait été en quelque sorte manipulée : tous les noms étaient effacés pour ne laisser que le cheval ou, plutôt, l’image du cheval, une tache et quelques lignes. Et ce que je trouve incroyable au sujet de cette œuvre, malgré le fait que ce soit une photo d’une illustration, malgré le fait que ce soit une image plate et vieillie d’une tête disséquée, malgré tout cela, c’est que ça reste un cheval qui, avec ses yeux de verre, pointe son regard directement vers nous.

Peu importe à quel point mes intérêts dans chacune des images qui composent Os Nomes sont clairs pour moi, je trouve encore ça compliqué de parler d’eux comme un tout. Précisément parce que je pense que je serai capable de parler plus précisément de ce qu’est la photographie pendant l’exposition ; et qu’en même temps j’ai le sentiment que rien ne réussira finalement à montrer ce pour quoi elle aura été installée. Parce ce qu’elles sont trop étranges, je crois que ces images seront toujours une barrière due à la violence-même de leur présence. Ces images inondent, transposent, débordent. Ce sont des aliens ; elles n’apparaissent pas pour contenir une histoire ou une forme définitive. Os Nomes, le titre, définit pour moi la tentative de nommer quelque chose qui ne peut pas être défini, ce qui est précisément la manière dont je comprends une photographie.

Traduction Anne Hemion