Accueil > Les rubriques > Images > Aby Warburg : les serpents de la science - I

Aby Warburg : les serpents de la science - I

La science du serpent : déplacements intensificateurs

,

Fondateur méconnu d’une « iconologie » systématisée par Panofsky, Aby Warburg (Hambourg 1866 - Hambourg 1929) est le fondateur, de plus en plus, sinon reconnu, du moins étudié et interrogé, d’une « Kulturvissenschaft » par laquelle se reprend une tradition nietzschéenne déployée de façon pourtant si singulière, pourtant si prometteuse, en un projet d’histoire de l’art sans texte, un atlas d’images auquel sera donné le nom de « Mnémosyne ».

« Mémoire », mère des muses enfantées « à l’écart des immortels » (1) — Mnémosyne « aux beaux cheveux » (2) — sera aussi le nom de la bibliothèque fondée à Hambourg et transportée en 1933 à Londres. On pourrait dire de Warburg qu’il nomme le souci réactivé de l’image et du livre et que ce souci se manifeste sans égard excessif pour la répartition habituelle des régions psychologiques, artistiques, historiques, philosophiques, théologiques, etc. Aussi, l’alliance de la fidélité à Mnémosyne et du renouvellement des partages culturels suffirait-elle à justifier l’intérêt pour quelques traductions d’une œuvre abondante et pour une littérature de commentaires récents souvent passionnants. Pourquoi, toutefois, intituler La science du serpent la rapide évocation d’un singulier historien de l’art ?

Le serpent n’est pas simplement le « thème » et le « détail », exposés par Warburg, de nombreuses productions plastiques ; il opère par sa plasticité même un resserrement transdisciplinaire et un recueil risqué jamais définitifs : les entrelacements (psychologiques, historiques, ethnologiques...) du champ découvert par la science de la culture conduisent l’examen jusqu’à réinterprétation, par déplacement des statuts reçus de l’image et du signe, d’une insistance serpentine ; avec le serpent s’effectue une monstration favorisée par le déplacement « culturel » des Hopis à la Renaissance et de Florence à l’Arizona, organisée par les classements déterritorialisés de la bibliothèque. Aussi, la rigueur des études varburgiennes ne s’autorise-elle de l’absoluité d’un fondement, ni même d’une modestie conceptuelle alimentée par l’érudition ; sans autorité, sans présent autonome, sans progrès promis ni régression souhaitée ou déplorée, l’étude des « œuvres » se veut intensification de « gestes » approuvant — contre les concepts du nihilisme — la nudité des images.

L’« intensification » — si souvent associée chez Warburg aux images recueillies par commémoration studieuse — des gestes antiques et de leur renaissance plastique, de la Renaissance artistique et de l’Antiquité dionysiaque, surmonte, à l’intérieur d’une « science », l’opposition de la neutralité axiologique et de l’emportement mystique, pour déployer un devenir-image des fissures présentes. La science de l’inextricable examinera donc par déplacements rigoureux, par recueils de signes et d’images, une survie de la douleur qu’approuve l’intensification. Ainsi s’amplifieraient délibérément, là où se détaille le non vouloir, les cheveux de Mnémosyne.

I. La Science de l’inextricable

L’opération de Warburg — on pourrait dire l’opération Warburg — consiste en un ensemble de déplacements scientifiques que constituent des dispositifs conceptuels de formes saisissantes et des débordements de frontières disciplinaires. Dans le champ ouvert par la recherche s’effectue alors une poursuite de mouvements indémêlables, de « ces embarras (Verlegenheiten) de l’esprit qui devraient constituer les objets véritables d’une science de la culture (Kulturwissenschaft) orientée vers l’histoire psychologique illustrée de l’espace qui sépare l’impulsion de l’action (psychologische Geschichte des Zwischenraums zwischen Antrieb und Handlung) » (3). Comment cette « histoire psychologique » se déploie-t-elle ? Avec, d’une part, L Atlas de Mnémosyne dont le projet se resserre ainsi :

- « Tentative pour assimiler à travers la représentation du mouvement vivant, un fonds de valeurs expressives préformées (4) ;

- « Inventaire des formes reçues de l’Antiquité qui ont marqué le style de la Renaissance dans leur manière de représenter le mouvement vivant (5) ; avec, d’autre part, la bibliothèque « une collection de documents sur la psychologie des modes d’expression humaine » (6) ; une collection indissociable de formules de saisies, d’installations, de passages au bord et au-delà (7).

Le Naehleben et la Pathosformel

La survie de l’antique apparaît comme l’orientation commune à de nombreux travaux regroupés en français sous le titre Essais florentins (8) et développant, par exemple, le problème « Que signifie l’influence de l’Antiquité pour la civilisation artistique du début de la Renaissance ? » (9), pour repérer cette « survie » dans les déplacements et l’amplification des mouvements. Il y a survie, c’est-à-dire mémoire intensificatrice, par déplacements et intensifications de Pathosformeln (formules de pathos). Cela conduit Warburg à attaquer la théorie de la « grandeur tranquille » de l’Antiquité, pour mettre en évidence, à partir de la « mort d’Orphée », « ce courant pathétique dans la résurgence de l’Antiquité ». La perception, apparemment érudite, d’un recul de Dürer devant « le maniérisme baroque et antiquisant du mouvement » permet de préciser, dans une perspective apparemment toujours aussi érudite, que la gestuelle baroque date du milieu du XVe et non de l’invention-exhumation de Laocoon en 1506 :

« La découverte de Laocoon n’est pour ainsi dire que le symptôme extérieur d’un processus de l’histoire des styles, déterminé de l’intérieur. » (10)

Une méthode apparaît donc : suivre des « courants pathétiques, c’est fouiller pour exhumer les étapes d’un procédé formel tout en interprétant telle exhumation historique de ce groupe de douleur qui serpente comme symptôme de processus. Émerge alors une théorie critique de la Renaissance, qui n’est pas une époque purement présente à elle-même, qui n’est pas une époque purement passée pour nous-mêmes. L’époque n’a pas de fond mais des « embarras », des intervalles, des intensifications : il n’y a pas de sujet logique du recueil opéré par les nouveaux concepts, mais un dispositif installé par le chercheur dans l’espace ouvert par la puissance plastique de l’art. Des mouvements passent les uns dans les autres et d’une époque à l’autre, sans pour autant se dissoudre dans une structure commune et anhistorique. Par qui et comment ces dispositifs sont-ils installés ?

L’installation d’un dispositif

L’objet de la « Kulturwissenschaft » se présente, selon l’Introduction de Mnémosyne, comme cette puissance dynamique et polarisée qu’est la mémoire (Gedächtnis), comme « le processus de démonisation du vieux fonds héréditaire d’engrammes phobiques [...] » (11). De l’inscrit, du mouvement inscrit, est enregistré et même mesuré. Comment ? Pas par une attitude esthétique avec ses mesures du beau et du goût, mais par un examen total et radical. Il convient, sans hésitation, contre « l’histoire de l’art esthétisante » (12), de fouiller pour suivre des déplacements souterrains. Qui fouille ? « [...] un sismographe fabriqué à partir de morceaux de bois provenant d’une plante transplantée de l’Orient dans la plaine nourricière de l’Al1emagne du nord, sur laquelle on a greffé une branche venant d’Italie [...] (13) ; ainsi se présente Warburg lors d’une conférence essentielle, à l’intérieur de la clinique où il soigne ses troubles psychiques. Il poursuit en précisant : « je laisse sortir de moi les signes que j’ai reçus. » Ce dispositif n’est pas véritablement une métaphore et, en 1927, Warburg insiste :

« Si je me remémore le voyage de ma vie, il me semble que ma mission est de fonctionner comme un sismographe de l’âme sur la ligne de partage entre les cultures. » (14)

Le sismographe est cet instrument qui enregistre, recueille et traduit graphiquement les mouvements de la croûte terrestre, examinant les risques de crevasses, tremblements ; en Aby Warburg, la culture mondiale (contemporaine du marché mondial que la banque familiale contribue à étendre) affirme sa déterritorialisation tout en aspirant à prendre la mesure de ses ébranlements. Alors, si l’on écarte la double réduction du sismographe au scientisme, explicitement récusé dans une prise en charge constante de la fureur orgiastique de l’Antiquité et de la Renaissance, ainsi qu’au métaphorique neutralisé par la rigueur d’une science des déplacements de la culture et de ses compositions impropres, il reste un « gnomon » qui, telle une chose bien placée, fait penser les choses par les choses, dans une disposition cosmique ou cosmétique évoquée à tout autre propos par Michel Serres ; la rigueur d’un rapport au « désastre », de ce rapport prolongé, sans référence à Warburg, par Blanchot méditant « la passivité d’un passé révolu qui n’a jamais été : le désastre entendu, sous-entendu, non pas comme un événement du passé, mais comme le passé immémorial qui revient en dispersant par le retour le temps présent où il serait vécu comme revenant » (15). Mais si Warburg anticipe sur cette pratique de l’écriture par sa réflexion sur les formules du pathos — passivité — et de la « survie » (Nachleben), il s’en distingue par le souci de l’image maintenu dans l’aire même de la menace. Aussi, la phrase de la conférence de 1923 se présente-t-elle ainsi :

« Je laisse sortir de moi les signes que j’ai reçus, parce qu’en cette époque de naufrage chaotique, chacun, si faible soit-il, a le devoir de renforcer la volonté organisatrice cosmique. » (16)

« En cette époque de naufrage chaotique »

L’époque Warburg installe une tâche — renforcer le cosmos —, requiert une méthode — le voyage qui dégrise —, fournit un « fil » mobile — le serpent. Le désastre fait ressortir un « jeu » du chaos et de l’ordre qui n’a rien de ludique pour une généalogie soucieuse de renvoyer le « rationalisme » à sa faiblesse :

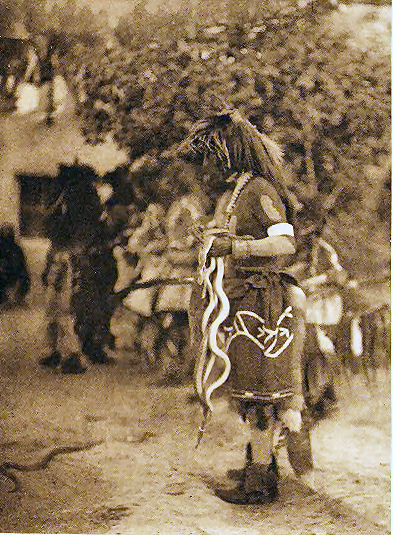

« Le merveilleux qui fonde le jeu et l’art des Indiens est le symptôme et la preuve d’une tentative désespérée d’instaurer l’ordre face au chaos, et non une façon souriante et commode de se laisser porter par le flux des choses. » (17)

On pourra objecter que la naïveté rationaliste n’est remise en question que pour favoriser une restauration cosmique par la pensée primitive privilégiée ; ce serait oublier que le « cosmos » est toujours « arrangement », qui procède ici d’une « volonté organisatrice » intensifiée par le « naufrage chaotique » de la culture et repérée dans la culture primitive des Indiens pueblos », et plus précisément dans « la danse du serpent d’Oraibi » (18). Aussi la recherche ne porte-t-elle sur aucune sphère préservée à restaurer, mais bien sur les traces de serpents et la fulguration de retours d’abondance (« si l’éclair apparaît, la famine s’éloigne pour l’année ») inscrits dans un devenir animal que traduit le symbolisme indien (« Pour l’homme primitif, les animaux sont un symbole magique accompli » (19)).

Alors, si la science des serpents coïncide avec l’iconologie naissante, ce n’est pas, non plus, pour abandonner les audaces du voyage dans l’espace déterminé et enfin conquis d’une science régionale, mais bien plutôt pour ne pas cesser de suivre les tensions et fractures de la survie et du pathos, pour intensifier, contre les illusions intéressées de l’esthétisme et du rationalisme, la tension de l’ « énergie » païenne et de l’intelligence organisée. « Récepteur d’ondes anémiques » (Auffänger der mnemischen Wellen) comme Bürckhardt (1818-1897) et Nietzsche (20), Aby Warburg traversera l’époque du conflit mondial en traçant les mouvements de la ligne de front des combats franco -allemands. Pour quel éclair du retour les serpents ainsi tracés sont-ils fidèlement repris ? Comment cet enregistrement qui ébranle le dispositif jusqu’à internement pour troubles psychiques (1918-1924) et jusqu’aux spéculations bicéphales (Warburg-Binswanger (21)), que la bibliothèque recueillera, doit-il être relié aux recherches de la même époque sur « la divination païenne et antique dans les images à l’époque de Luther » (22) ?

Les serpents de la science iconologique sont saisis, à la faveur d’une fouille interprétative, par un dispositif installé dans le déplacement désastreux qu’il mesure et intensifie. La recherche serpente sur un terrain fissuré découvert par « une analyse iconologique qui ne se laisse pas intimider ni terroriser par les frontières policières et ne craint pas de considérer l’Antiquité, le Moyen-Age et les Temps modernes comme des périodes indissociables » (23)

II. Les déplacements du savant

Comment relier la question de la survie de l’Antiquité dans la Renaissance et le tracé inquiet, pendant la première guerre mondiale, des serpents du front désastreux ? Ce lien ne peut se repérer qu’à la faveur d’un examen des déplacements du rapport de la mémoire aux images, examen qui semble s’effectuer chez Warburg sous la menace, souvent évoquée, d’une abolition technique des distances. La critique de l’attitude esthétique, ou même simplement formaliste érudite, est indissociable d’une mise en pièces de la croyance dans un retour de l’esprit vers lui-même, par les signes : aux signes reconnus de la « présence », se substitueraient les images scrutées de la « revenance » ; à la mémoire des dettes (morales ou bancaires), celles d’une promesse au devenir déchirant ; à l’image comme idée dégradée et agréable, l’image comme « Verleibung » ou « Verkörperung ». L’esprit n’est pas, pour Warburg, replié sur lui-même comme culture accomplie, mais plutôt déplacé en lui-même, de sorte que le déplacement constitue une énergie intensifiée (non plus une douleur pré-réconciliée), une incorporation de tensions.

L’esthétique congédiée

« Sincèrement dégoûté de l’histoire de l’art esthétisante » (24) Warburg abandonnera quelques temps cette discipline pour la médecine, abandonnée elle-même pour un voyage (occasionné par un mariage familial) aux États-Unis et, plus précisément, jusqu’en Arizona et au Nouveau-Mexique où il s’intéressera passionnément aux rituels des Indiens Hopis. L’esthétique abandonnée a une histoire philosophique fortement structurée : elle désigne, chez son fondateur, Baumgarten, auteur en 1750 de Aesthetica, l’intérêt pour la connaissance sensible du sensible, la réhabilitation d’un sensible irréductible à une dégradation de l’intelligible ; elle s’épanouit dans La Critique de la Faculté de Juger (1790) de Kant, où s’examine le « jugement de goût » saisi comme « plaisir désintéressé » ; elle est, enfin, récapitulée et reléguée dans l’enseignement hégélien, pour lequel la grandeur de l’art serait d’avoir été configuration de l’absolu, ce qui entraîne trois conséquences, 1. mise en œuvre de l’absolu, l’art est reconnu spirituellement comme processus spirituel, 2. reconnu, il est saisi comme passé, 3. passé, il est dépassé dans la reconnaissance de sa production de signes.

« Mnémosyne », le souci de Warburg, travaille hégéliennement et se récapitule comme « activité productrice de signes » (25), c’est-à-dire processus de formation par lequel l’intelligence se donne elle-même le contenu de ses intuitions (le contenu de « lion » est donné par l’intelligence, comme tout autre que le son ou le graphe). La mémoire produit des signes, c’est-à-dire du répétable, à partir d’une évacuation de l’immédiatement intuitionnable et en vue d’un effacement du sensible par le sensible. L’image n’est alors qu’un moment dépassé de ce processus d’auto-différenciation et identification, d’intériorisation remémorante de l’intuition passant ainsi dans la « fosse obscure » de l’intelligence pour enfin être extériorisée et séparée de la nuit. La mémoire est ainsi constituée par la manifestation d’une auto-reconnaissance qu’assure et manifeste le sacrifice du sensible. Cette production de signes se distingue donc fortement des formes qu’elle surmonte et intériorise en les supprimant. Ce sont ces formes — l’image et le formalisme mathématique — que, dans le champ de la science de la culture, Mnémosyne tente de repérer comme tenues entre la terreur religieuse des monstres de l’imagination et la structure rythmique de la science comptabilisante. Il s’agit moins, pour Warburg, nous le verrons, de se tenir humblement dans un en-deçà critique de la totale recollection de l’esprit par lui-même que de resserrer, par un déplacement généralisé, le désastre d’une capitalisation étatique universitaire en un champ énergétique soutenu par l’incorporation primitive.

L’art, dont l’histoire esthétisante est abandonnée mais l’étude maintenue, n’est pas simplement dépassé, n’est pas simplement revécu. Le dépassement de l’art confortait une clôture (26) ; quant à l’enfant qui contemplait les brisures de son image dans l’eau qu’agite le jet de pierre, quant au primitif qui se pare de plumes et de coquillages, ils vérifiaient, dépassés, l’infinité d’un processus, en contestant la pauvreté et l’extériorité de la nature (27). Pourquoi, alors, convoquer ce dont « le dégoût de l’histoire de l’art esthétisante » sépare ? Parce que la douleur rassemble en une confrontation et disjoint, dans la proximité, les deux savoirs : auto-différenciation du soi, la douleur hégélienne traverse les œuvres dans l’unité trop exclusive des Grecs, dans l’insatisfaction de la poésie chrétienne, pour se recueillir logiquement dans l’écriture spéculative de la « mort de Dieu » ; intensification extatique et désastre sans amortissement, la douleur de Warburg se perd dans les fonds de la première guerre mondiale, s’approuve et configure dans l’enfance d’un lecteur comme dans les interprétations primitives. La survie de ces lectures, de ces images et de ces gestes se distingue d’un retour de l’absolu à soi comme le désastre se distingue du négatif, comme la promesse d’un devenir inestimable et déchirant diffère d’une dette.

L’écho de la souffrance, l’énergie intime

Aussi, la réappropriation critique du couple Apollon/Dionysos dans les développements sur le « renversement énergétique de l’interprétation », « l’harmonie et l’extase dans l’unité organique d’une fonction polaire » (28), ne relèvent-elles pas de l’emprunt éclectique ou de l’usage simplement autoritaire questions nietzschéennes. Bien plutôt, pourrait-on y voir comme un développement épistémologique de Nietzsche.

Un passage de l’introduction de 1929 à L’Atlas s’inscrit dans ce développement d’une science de la culture plus fidèle à Nietzsche qu’annonciatrice du néo-kantisme d’habitués, comme Ernst Cassirer, de la bibliothèque Warburg. Il s’agit alors de l’Arc de Constantin (mort en 337), dont Aby Warburg montre qu’il célébrait surtout Trajan et une légende médiévale selon laquelle son fils, ayant renversé et tué avec son cheval le fils d’une veuve, et cette dernière ayant demandé justice immédiate à l’empereur sur le départ, celui-ci prononça la sentence de mort contre son propre fils. Warburg interprète le passage de Trajan à Constantin, ou de celui-ci à Trajan :

« Le célèbre récit du geste vertueux de l’empereur envers la veuve implorant justice représente certes la plus subtile tentative pour transformer, par un renversement énergétique de l’interprétation, le pathos impérial en piété chrétienne [...] (29).

Le mouvement est catastrophique, que traduisent les formes, « à l’Antique », déployées « sous la férule de l’Église médiévale » : la puissance plastique qui s’impose, impériale, le fait bien « en dépit des circonstances », c’est-à-dire à l’encontre d’une époque chrétienne psychologiquement dominante et, surtout, dans le contexte polémique qui inscrit « La Bataille de Constantin » de Piero Della Francesca dans l’opposition polaire de la « quiétude contemplative » et de la « fureur orgiaque » (30). L’étude historique s’affirme nécessaire et récuse, pour faire apparaître des entrelacements comme protégés par la tension polaire, toute linéarité historico-formelle ; l’histoire est ici, comme chez Nietzsche, une histoire de l’intempestif, de la puissance plastique éclatant et irradiant dans l’instant extatique :

« [...] descendre dans les profondeurs de la nature instinctuelle, où l’esprit humain épouse la matière sédimentée hors de toute succession temporelle. » (31)

Chez Nietzsche aussi, les réflexions sur l’apollinien et le dionysiaque récusaient la tranquille assurance de l’érudition historique « alors que le désastre qui sommeille au sein de la civilisation théorique se met peu à peu à envahir d’angoisse l’homme moderne » (32) et qu’une victoire kantienne et schopenhauerienne sur tout optimisme théorique libérait le sens du tragique, ainsi qu’une génération « de tueurs de dragons ». Nietzsche aussi recherchait les formes anciennes — musicales plus que plastiques, ou plastiques parce que musicales — traduites par les textes tragiques, suggérées par les mêmes textes jusqu’à ce point de vue énergétique où la tragédie grecque n’apparaît pas comme autre chose « que le chœur dionysiaque ne cessant de se décharger dans un monde apollinien d’images constamment renouvelé » (33). Les classements théoriques s’effondrent dans la conscience du désastre, pour une oreille attentive à « l’écho de la souffrance » (34) pour une lecture soucieuse de suivre dans les chants et les danses qui disent l’ensorcellement, la mise en œuvre de ceux qui ont « désappris de marcher et de parler » (35). C’est donc à une « renaissance » de la tragédie que procède Warburg lorsqu’il esquisse le projet d’une reconstitution des voix et des apparences des défunts à partir de la peinture, lorsqu’il se recommande d’une mémoire (« collection choisie de phénomènes d’excitation auxquels répondent des manifestations sonores » (36)) conçue comme expression et codification des gestes : marcher, courir, danser, prendre, porter, apporter » (37). Cette mémoire ne se recueille, avec ses renversements énergétiques, rappelons-le, que comme promesse : « je laisse sortir de moi les signes que j’ai reçus, parce que, en cette époque de naufrage chaotique, chacun, si faible soit-il, a le devoir de renforcer la volonté organisatrice cosmique ».

La mémoire, promesse d’un revenir, se dissocie mal, chez Nietzsche, de l’approbation de l’oubli comme voile du devenir, comme luisance de l’éclair ; la mémoire de Warburg tend vers l’oubli orgiastique revenu qu’inscrivent « hors de toute succession temporelle » les gestes amplifiés de l’intensification plastique. Ainsi s’expliquerait la fidélité itinérante, dans le sans distance capital, aux incorporations de la fulguration dans les images.

Images et déplacements

Placé, comme sismographe, entre l’Orient et l’Occident, Aby Warburg ne recueille pas, avec le souci critique qui caractérisera Cassirer, les gestes et symboles dans le « véhicule du concept », encore moins inscrit-il ses gestes dans la nature d’un inconscient collectif. Sa fidélité itinérante participe de ce judaïsme allemand qui redoute l’antisémitisme rencontré en Allemagne (dont Warburg écrit en 1921 : « [il] m’était apparu comme un danger fondamental pour l’Allemagne » (38)) ; elle participe de cette mémoire à la fonction heuristique et libératrice : « Comme pour les juifs lors de la traversée du désert sous la conduite de Moïse, le désert et la sécheresse sont des facteurs constitutifs de la religion » (39). Cette fidélité itinérante est comme intensifiée par la circulation contemporaine des marchandises, des capitaux et des énergies ; intensification, certes, de la vitesse des flux dans la quasi-absence de distance, mais intensification, aussi, de la résistance à l’oubli de la vitesse, c’est-à-dire de la mémoire de la fulguration oublieuse :

« Le serpent à sonnettes n’épouvante plus l’Américain d’aujourd’hui. On le tue, on ne lui voue pas de culte comme à une divinité. Ce qu’on lui oppose ; c’est l’extermination. [...] Le télégramme et le téléphone détruisent le cosmos. La pensée mythique et la pensée symbolique, en luttant pour donner une dimension spirituelle à la relation de l’homme à son environnement, ont fait de l’espace une zone de contemplation ou de pensée, espace que la communication électrique instantanée anéantit. » (40)

L’examen des rites, des mythes, des symboles et des images, de toutes ces cassures mnémotechniques, porte sur un champ d’intervalles pour « eine Ikonologie des Zwischenraumes » qui saisit l’image comme tension, inscription et décharge énergétique, jamais comme dégradation par copie d’une forme inaltérable ni même comme arrêt scandaleux d’une fidélité interprétative infinie (Le premier paragraphe de l’Introduction à Mnémosyne a pour thème le Zwischen et non, en dépit d’une extraordinaire proximité avec la phénoménologie, un champ de conscience noético-noématique) : demeure seulement l’archaïsme d’un champ polarisé, aux brisures tenues entre frayeur et saisie.

Comment l’image est-elle alors interprétée ? Comme ce que contournait l’érudition esthétique et de bon goût, « comme un produit biologiquement nécessaire entre la religion et la pratique de l’art » (41). Il faut le comprendre à partir d’un système de contraintes relatif au mouvement et à l’incorporation, c’est-à-dire relatif à l’assimilation autant qu’à l’installation d’une mémoire charnelle. Cette nécessité biologique relève bien de déplacements indissociables de techniques du corps :

« Chez l’homme primitif, la mémoire a une fonction de substitution biomorphique et comparative [...]. Par exemple, en voyant la mystérieuse locomotive comme un hippopotame, il lui confère un caractère contre lequel sa technique de combat lui permet de se défendre. » (42)

Il n’y aurait de mémoire donc, même chez le primitif, que de substitution et de mise en rapport, non d’appropriation par présentation. L’image se tend et se répète entre effroi « religieux et opération technique machinale » ; cette tension, repérable dans le rapport du « primitif » à l’étrangeté de l’inorganique, s’étend tragiquement dans la culture des locomotives, jusqu’à perdre le sens du tragique, du tragique de la nudité intensifiée. En cela, l’image mimétique du serpent, incorporation de la foudre promesse de pluie, se distingue de l’attraction, à l’intérieur du sol, « au moyen d’un instrument inorganique » (43). Entre images rituelles et désastre du sans distance, le sismographe produit des signes de survie.

Deux conséquences au moins quant à « l’iconologie des intervalles », à « cette histoire de fantômes pour grandes personnes » (44) :

- Le corps primitif n’est pas plus vrai que celui de l’homme aux machines et au crédit bancaire ; ce dernier, simplement, suscite la réflexion d’une mémoire fidèle sur la nudité intensifiée de l’homme, cet « animal qui manie les choses » (45) et perd ainsi, avec l’outil et le costume, son sentiment organique : c’est « le tragique du costume et de l’outil » (46). L’homme en général « se trouve dans son corps comme une demoiselle du téléphone par temps d’orage ou sous un tir d’artillerie » (47).

- La mémoire de « Mnémosyne » ne restitue donc pas la force du corps propre et de ses appartenances contre les mobilisations désincarnées du sans distance, mais distingue plutôt les intervalles et la survie de l’idéal possessif de vie pleine, dans le prolongement des critiques nietzschéennes des arrogances de la conscience, du sujet prétendument maître de ses différences organiques, dans le prolongement fidèle de la mémoire de l’oubli, cette promesse d’éclair. On comprend peut-être mieux alors comment la question de « l’incorporation (Verleibung) comme acte de la culture primitive » peut bien privilégier « le serpent comme élément primitif dans les idées et les pratiques religieuses de l’humanité. » (48)

Notes

1. Hésiode, Théogonie, vers 56, traduction A. Bonnafé, Rivages Poche, 1993.

2. Ibid., v. 915.

3. Aby Warburg, Mnémosyne (1929), introduction, trad. P. Rusch, in Trafic N° 9 (1994), p. 39, Mnemo/Intro.

4. Mnemo/Intro. p. 19.

5. Ibid.

6. Aby Warburg, Souvenirs d’un voyage en pays Pueblo (1923), trad. S. Muller, in Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg et l’Image en Mouvement, Macula, 1998, p. 247-280, Pueblo, 1923.

7. La bibliothèque Warburg est l’œuvre de toute une vie. Constituée à partir d’un projet de science de la culture, elle répond à un principe d’organisation irréductible à l’ordre historique ou alphabétique : il s’agit, si l’on en croit de nombreux témoignages et des passages de la correspondance, de résoudre le problème qui conduit le lecteur à un livre par un livre « voisin ». Lorsque A. Warburg s’installe à Hambourg en 1909 (après bien des détours, depuis sa naissance dans cette ville), la bibliothèque compte 9000 volumes. En 1933, quatre ans après la mort du chercheur, elle en comporte 60000, transférés à Londres pour échapper aux nazis (sur ce point, lire P.A. Michaud, op. cit. ; Giorgio Agamben, Image et Mémoire, trad. M Dell’Omodarme, Hoebeke, 1998). L’Atlas Mnémosyne désigne un ensemble de tableaux comportant chacun un ensemble de photos de détails d’œuvres, d’images parfois publicitaires, destinées, si l’on en croit une note de Warburg dans le journal de sa bibliothèque, à l’étude « de la frappe toujours vivace des valeurs expressives de l’Antiquité dans l’économie intellectuelle européenne » (30 juillet 1927) ou, selon une autre note du 10 mars 1928, appelées à figurer sous le titre général de « Considérations sur le Changement de Style dans la Représentation humaine durant la Renaissance européenne, du Point de Vue des Sciences de la Culture » (sur tout cela, Georges Didi-Huberman, L’Image survivante, Histoire de l’Art et Temps des Fantômes selon A. Warburg, Éditions de Minuit, 2002, Revue Trafic N° 45 (printemps 2003) ; Aby Warburg, Der Beilderatlas Mnémosyne, Éditions M. Warnke et C. Brink, Berlin Akademie, 2000).

8. Présentation de E. Pinto, trad. S. Muller, Klincksieck, 1990, EF.

9. EF, p. 199.

10. EF, pp. 161-164

11. Mnemo/Intro, p. 29.

12. Pueblo, p. 254.

13. Ibid. p. 258.

14. In. Philippe-Alain Michaud, opus cité contenant Aby Warburg, Projet de voyage en Amérique (1927) - Proj. 1927.

15. Maurice Blanchot, L’écriture du Désastre, Gallimard, 1980.

16 Pueblo, p. 258.

17. Ibid.

18. Ibid.

19. La danse du serpent est une danse de la pluie essentielle, on s’en doute, dans la zone désertique de l’Arizona. La maîtrise spectaculaire du serpent venimeux, parfois placé dans la bouche des danseurs, vaut comme maîtrise de l’éclair, parfois dangereux et promesse de pluie.

20. L’expression « ondes mnémiques » apparaît au sujet de ces deux auteurs chez Warburg.

21. Ludwig Binswanger (1881-1966), Directeur de la clinique psychiatrique où Warbrug fut interné de 21 à 24 (clinique Bellevue, au bord du Lac de Constance : on y trouve le danseur Nijinski, de même que la féministe Bertha Pappenheim, c’est-à-dire Anna O). Proche de Freud, lecteur de Husserl, il fondera plus tard l’école de psychiatrie existentielle.

22. EF. p. 245-294.

23. Ibid. « Art italien et Astrologie internationale » p. 215.

24. Pueblo, p. 254.

25. Encyclopédie des Sciences philosophiques, § 458, trad. M. de Gandillac, Gallimard, 1970, p. 408.

26. Hegel, Introduction à l’esthétique, trad. S. Jankélévitch, Flammarion, 1979.

« L’art n’a plus pour nous la destination qu’il avait autrefois. Il est devenu pour nous objet de représentation et n’a plus pour nous cette immédiateté, cette plénitude vitale, cette réalité qu’il avait à l’époque de sa floraison chez les Grecs. » (p. 26)

« L’œuvre d’art est donc incapable de satisfaire notre ultime besoin d’absolu. De nos jours, on ne vénère plus une œuvre d’art [...]. L’œuvre d’art sollicite notre jugement. » (p. 33)

27. Ibid. p. 61. L’enfant et le primitif témoignent, par leurs jets et incisions, du sérieux d’un besoin universel d’art, de la force d’une aspiration à la formation par destruction de la nature.

28. Mnemo/Intro, p. 40.

29. Ibid. souligné par moi.

30. Ibid. p. 36.

31. Ibid. p. 41. souligné par moi.

32. Nietzsche, La Naissance de la Tragédie, § 18, trad. M. Haar, P. Lacoue-Labarthe, J.L. Nancy, 1977, p. 123.

33. Ibid. § 8, p. 74.

34. Ibid. § 5, p. 58.

35. Ibid. § 1, p. 45.

36. Pueblo, p. 265.

37. Mnemo/Intro, p. 41.

38. Pueblo, p. 255.

39. Ibid. p. 271.

40. Aby Warburg, Le Rituel du Serpent, trad. S. Muller, Macula, 2003, p. 133, Serpent.

41. Pueblo, p. 254.

42. Ibid. p. 273.

43. Ibid. p. 254, c’est du paratonnerre qu’il s’agit.

44. Journal 1929.

45. Pueblo, p. 264.

46. Ibid. p. 265.

47. Ibid.

48. Ibid. p. 275

La science du serpent : déplacements intensificateurs -

Cette conférence a été donné par Jean-Marc Hémion membre du CERCI, en avril 2003 à l’université de Nantes.