Accueil > Séminaires > 2011-2012 "Vivre comme une image" Images et politique > IV - Images, art, mensonge : l’impossible équation

IV - Images, art, mensonge : l’impossible équation

,

La vérité est le nom d’un phantasme que l’on croit fondateur et sur lequel repose notre demeure psychique et conceptuelle. Il se trouve que celle-ci se met à ressembler à une prison dans laquelle, il est vrai, nous évoluons comme poissons dans l’eau, semblant ne pas percevoir ce qui change au nom de ce qui persiste, affectant de ne pas comprendre ce qui a lieu au nom d’une foi qui pourtant se délite, ne sachant pas comment oublier ce que pourtant nous n’osons pas apprendre.

Introduction : un substitut complet

La vérité est le nom d’un phantasme que l’on croit fondateur et sur lequel repose notre demeure psychique et conceptuelle. Il se trouve que celle-ci se met à ressembler à une prison dans laquelle, il est vrai, nous évoluons comme poissons dans l’eau, semblant ne pas percevoir ce qui change au nom de ce qui persiste, affectant de ne pas comprendre ce qui a lieu au nom d’une foi qui pourtant se délite, ne sachant pas comment oublier ce que pourtant nous n’osons pas apprendre.

Nous savons nommer ce qui arrive ou ce qui advient mais comme nous avons commencé à nous défier des mots, ce que nous pourrions comprendre nous échappe. Nous ne semblons plus en mesure d’opérer ces synthèses qui nous ont longtemps tenu lieu de viatique et dont l’idée platonicienne, à la fois signe icône et symbole et en même temps puissance excédant ces manifestations est un peu la forme originaire. Et le pourrions-nous, nous ne semblons plus en mesure de prendre des décisions qui semblent pourtant s’imposer et encore moins passer à l’acte.

À moins que l’agir dont nous serions désormais capables n’en soit précisément pas vraiment un ? Nous avons associé imagination et fiction ou encore imagination et mensonge lors même que nous avons inscrit la vérité dans le champ de ce qui, persistant, ne change pas.

Cette conception de la vérité en général fait que, suivant en cela Hannah Arendt et tant d’autres qui l’ont précédée, nous pensons, pour ne pas dire nous croyons, qu’elle, la vérité, comme le rappelle Jacques Derrida, « doit toujours l’emporter, qu’elle doit finir par se révéler, car dans sa structure, la vérité est stabilité assurée, irréversibilité ; elle survit indéfiniment aux mensonges, aux fictions et aux images. » (Histoire du mensonge, Prolégomènes, Éditions de L’Herne, p. 108).

Nous allons tenter aujourd’hui de comprendre la manière dont vérité et images, vérité et fictions, vérité et mensonge sont pris ensemble et forment un tissu d’un genre nouveau, une sorte de peau. Cette peau ne se contente pas de recouvrir le réel. Par réel acceptons de comprendre l’ensemble de ce que nous percevons, pensons et croyons. Mais cette peau semble animée d’une puissance magique qui semble en mesure de créer du réel sinon le réel.

Il nous faut un instant revenir sur ce que nous a appris la lecture de Vérité et politique d’Hannah Arendt. Elle y évoque l’émergence d’une puissance qui transforme les formes connues du mensonge et déplace son champ d’effectuation. Le mensonge se joue à l’intersection et à l’articulation de la sphère individuelle et inter-individuelle avec la sphère publique et collective, et d’une certaine manière il joue sur les mêmes terres que la vérité. C’est, en effet, la même conscience qui peut à la fois tromper et être trompée, dire le vrai ou le faux, percevoir la véracité d’un discours et bien sûr mentir.

Ce que Hannah Arendt nous a permis de mieux comprendre, c’est qu’il nous fallait impérativement interroger la nouvelle forme de mensonge rendue possible par l’existence des nouveaux médias. Cette nouvelle forme de mensonge tient à deux phénomènes majeurs qui semblent imbriqués l’un dans l’autre :

![]() la perte de puissance de la conscience comme dispositif de formation et de contrôle des énoncés relatifs à la véracité et donc à la réalité de la réalité, et cela tant dans le champ individuel que collectif

la perte de puissance de la conscience comme dispositif de formation et de contrôle des énoncés relatifs à la véracité et donc à la réalité de la réalité, et cela tant dans le champ individuel que collectif

![]() la montée en puissance des images en tant qu’elles sont portées par les nouveaux médias et ceux qui les contrôlent, comme vecteur d’un mode de pensée instaurant de nouvelles relations entre visible, lisible et audible.

la montée en puissance des images en tant qu’elles sont portées par les nouveaux médias et ceux qui les contrôlent, comme vecteur d’un mode de pensée instaurant de nouvelles relations entre visible, lisible et audible.

Nous ne reviendrons pas sur le fait que dans des niches le plus souvent dédiées au savoir et à la science, on continue à vénérer et à pratiquer le culte de la vérité et à honorer des protocoles de vérification et de légitimation qui tendent à offrir des résultats incontestables.

Ce n’est pas au vrai que s’oppose la forme contemporaine du mensonge, mais, à ce qui est à la fois perçu et cru. Le mensonge contemporain, que l’on a appelé la dernière fois le mensonge absolu, tend non pas à combattre la vérité mais à prendre la place de ce qui est.

Cette tentative constante et forcenée de remplacement du réel par sa doublure imagée est portée par une promesse qui ressemble fort à celle que nous fait la vérité. Simplement, là encore nous oublions que c’est nous qui formulons cette promesse, ces promesses, et que, pour le mensonge comme pour la vérité, ce que nous attendons, c’est à en retrouver la confirmation dans les résultats. Quelque chose vise en nous à obtenir certains effets et s’en assure par une performativité efficace, réelle, vérifiable et que l’on appelait autrefois la vérité, au sens large et pour laquelle nous utilisons aujourd’hui le terme de mensonge.

Cette vérité-là regroupe les diverses acceptions du terme et les unifie à partir des attentes de la conscience et des possibilités effectives de saisir la réalité qu’elle a développée. Simplement, dans le monde des nouveaux médias et dans la réalité qui les engendre et qu’ils gouvernent, cette monnaie-là n’a plus cours.

« Mais est-ce qu’il n’existe aucun fait qui soit indépendant de l’opinion et de l’interprétation ? Des générations d’historiens et de philosophes de l’histoire n’ont-elles pas démontré l’impossibilité de constater des faits sans les interpréter, puisque ceux-ci doivent d’abord être extraits d’un chaos de purs événements (et les principes du choix ne sont assurément pas des données de fait), puis être arrangés en une histoire qui ne peut être racontée que dans une certaine perspective, qui n’a rien à voir avec ce qui a eu lieu à l’origine ? » (Hannah Arendt, Vérité et politique, in La crise de la culture, p. 303-304).

Deux éléments sont essentiels ici, l’extraction et la narratisation, pour reprendre le vocabulaire de Julian Jaynes, et qui se trouvent formulé par Hannah Arendt, page 321.

« À l’opposé les mensonges politiques modernes traitent efficacement de choses qui ne sont aucunement des secrets mais sont connues de pratiquement tout le monde. Cela est évident dans le cas de la réécriture de l’histoire contemporaine sous les yeux de ceux qui en ont été les témoins, mais c’est également vrai dans la fabrication d’images de toutes sortes, où, de nouveau, tout fait connu et établit peut être nié ou négligé s’il est susceptible de porter atteinte à l’image ; car une image, à la différence d’un portrait à l’ancienne mode, n’est pas censée flatter la réalité mais offrir d’elle un substitut complet. Et ce substitut, à cause des techniques modernes et des mass-médias, est, bien sûr, beaucoup plus en vue que ne le fut jamais l’original. » ( op. cit., p.321).

I. Hollywood et son étrange devise

Le hasard a voulu que j’ai eu un œil sur Les dix commandements, de Cecil B DeMille en commençant ces notes et qu’à l’extrême fin du film, en fait au moment où le générique commence à défiler sur une image fixe des tables de la loi, apparaisse, sans que j’ai pu bien saisir d’où venaient ces mots, la phrase suivante « So it was written, so it shall be done » soit « Que ce qui est écrit s’accomplisse ».

Il me faudrait revoir en entier ce moment, mais il m’a paru en fait que ces mots inscrits au-dessus des tables de la loi, constituaient en quelque sorte la devise à la fois morale et performative, non de ce film mais du cinéma, pas au sens de toute forme de cinéma, mais en tout cas de la promesse que nous a adressée le cinéma hollywoodien.

Cette devise, il me semble que je l’ai peut-être comprise à l’envers, même si je crois que c’est à l’endroit que je la comprends. Je ne l’ai pas comprise comme si elle disait qu’il faudrait la rapporter à l’histoire biblique proprement dite qui faisait l’objet du film, mais en quelque sorte comme un lapsus, c’est-à-dire en tant qu’elle exprime la conception de l’histoire qu’a inventée ou déployée le cinéma hollywoodien.

Au-delà de ce cinéma, elle me semble même pouvoir constituer la devise même de ces nouveaux médias, de ces nouvelles sortes d’images en tant qu’elles offrent de la réalité « un substitut complet ».

Que comprendre dans cette phrase ? Non pas une formule ambiguë mettant simplement en avant une sorte de capacité prédictive des prophètes et des textes qui ont narré leur histoire, mais la formule du renversement général de l’ordre des choses sur lesquelles notre conception classique de la vérité se base, à savoir, « so it was and so we should try to write it ». La vérité n’est possible que si l’on s’accorde à penser qu’il y a quelque chose qui persiste, subsiste et d’une certaine manière échappe et échappera toujours à la destruction et donc au mensonge et qu’en tout cas c’est par rapport à cette « chose-là », que l’on s’oriente dans la pensée.

Ce que la formule nous indique, c’est autre chose, c’est que pourra être considéré comme réel, ou plutôt ne sera considéré comme réel, c’est-à-dire comme un fait, que ce qui aura été préalablement écrit.

Elle opère une sorte de transfert de croyance par glissement. Ce glissement nous délivre de l’association classique, même si elle lui est antérieure, qui fonde la conception classique de la vérité, entre certains faits, réellement advenus et la confirmation de prédictions antérieures. Le présent confirme qu’une instance située dans le passé pouvait prédire quelque chose de l’avenir et ouvre donc la possibilité à ce que cette puissance soit toujours convocable. Dans la réalisation de ces faits, on découvre donc une sorte de double vérité, une vérité de fait et une vérité de vérification ou de confirmation.

Le glissement nous fait passer à une association mensongère entre une écriture préexistante et une action à venir devant avoir et n’avoir pour seul but que de confirmer la prédiction.

La prédiction étant supposée vérifiable, c’est son accomplissement filmique qui va en constituer à la fois l’accomplissement ET la vérification. La vérification n’est plus distincte de l’accomplissement. L’accomplissement s’inscrit dans le champ des faits et peut, sans que l’on prenne soin de se souvenir des conditions de sa production, sembler relever de droit des formes classiques de la vérité lors même qu’il est le produit d’une fiction, d’une fiction absolue.

Disons pour être clair que j’entends dans cette formule, dans cette devise, avec le recul il est vrai, mais nous étions déjà en 1956, et Hollywood avait déjà largement pu tester sa puissance quant à la modification de la réalité, un « so we write it, so we show it, so we promise it, so it must be for you. » Aujourd’hui pour poursuivre dans la langue de Shakespeare, il faudrait dire « so it is for you ».

En effet, dans le « so it shall be done », il y a plus qu’une injonction, il y a une formulation destinale. Il ne peut, ne devra, ni ne pourra en être autrement. Ce devoir être vaut pour preuve de l’existence et l’existence vaudra pour preuve de la justesse de la prédiction et de la prédication pourrait-on aussi dire.

Car c’est en cela que tient la promesse du cinéma hollywoodien, être capable de tenir sa promesse et même de le faire en mieux, en plus beau, en plus grand, en plus magique, en plus vrai. Et au-delà du cinéma, c’est toute la société des images, celle qui a été inventée et imposée au monde par les États-Unis, qui prend consistance ici. Elle vit de l’implication de chacun et de l’imposition à chacun de cette promesse en train de se réaliser sous nos yeux, dans ce devenir image du scénario le meilleur que l’on a écrit pour nous.

Il faut noter l’inversion qui est ici mise en œuvre et en scène. Le texte précède l’image et l’image accomplit le texte. Le cinéma hollywoodien est l’équivalent d’une prophétie auto-réalisatrice puisque l’on connaît déjà la fin de l’histoire avant que l’on ne commence à la mettre en image et les images devront donc en confirmer la teneur. Un jour terreur, le lendemain, amour, ensuite l’angoisse mais toujours la réconciliation, une réconciliation toujours à venir parce qu’éternellement différée, mais toujours possible pour qu’elle soit toujours désirable.

II. Un nouveau régime temporel de production du vrai

L’image aurait-elle un lien avec une modification non tant de la perception que de ce que nous tenons pour l’ordre temporel ? Ou plus exactement l’image ne joue-t-elle pas un rôle majeur dans l’établissement des normes qui vont à une époque déterminer notre conception du temps ?

Il y a là dans ce glissement une sorte de résumé magistral de l’enjeu du texte d’Hannah Arendt. Il ne s’agit plus de réécrire l’histoire, au sens de la falsifier en la montrant sous un autre jour, c’est-à-dire finalement en l’interprétant, ce que font, de toute façon, toutes les autres manières de l’écrire de la dire de la montrer.

Il ne s’agit donc plus de mensonge ou de falsification, mais bien d’un nouveau régime de production du vrai. Le vrai n’est plus ce que vise celui qui tente de « dire ce qui est », au sens où « ce qui est » serait indemne de toute transformation ou du moins résistant à toute destruction. Non, ce qui est écrit et qui est donc la source et la visée du vrai, précède ce qui va advenir. C’est ce qui est écrit au sens où ce qui est écrit est ce qui doit ou va être accompli. Ce qui sert de facteur de légitimation à de ce qui va passer pour « existant » et relever ainsi de la sphère de l’être, se trouve être antérieur aux faits, être un texte, une fiction. Et pourtant cette fiction va déterminer non seulement le cadre dans lequel ces faits vont advenir, mais leur manière même d’apparaître, d’exister.

C’est ce renversement de perspective qu’il nous faut tenter de comprendre aujourd’hui et lors des prochaines séances.

De quel ordre temporel parle-t-on ? De l’idée qu’il y aurait à la fois une irréversibilité du temps, au moins dans le champ du vivant, et un étagement du temps entre ces trois extases temporelles comme les nomme Heidegger, passé, présent et futur, étagement qui dirait l’entrelacement de continuités relatives en une continuité générale, absolue. L’histoire est le nom de cette continuité supposée infinie ou du moins prise dans une temporalité extra-humaine, lors même que la vie individuelle est limitée et que les mécanismes de la perception et de la pensée sont, eux, traversés pour ne pas dire travaillés, par un réseau complexe de discontinuités en tout genre.

La conscience tente par tous les moyens qu’elle peut trouver ou inventer, de combler cet écart, afin de tenter de faire entrer en conformité ce qu’elle sait avec ce qu’elle vit.

Nous avons souvent évoqué les relations entre texte et image au singulier, ou textes et images au pluriel. Et en effet, elles sont au cœur de cette pensée du temps. Et en effet, le temps ne va pas de soi. Il est non pas tant une donnée a priori de l’expérience, comme le soutient Kant, que le fruit d’une construction mentale et psychique complexe. En travaillant sur le statut et la fonction des images aujourd’hui, c’est au fonctionnement de cette pensée du temps que nous devons à un moment accepter d’être confrontés. Ce moment semble venu.

Cette construction mentale et psychique comme toute construction est un agencement de données multiples, mais il est évident que, jusqu’à un certain point, le temps ne peut exister sans une forme minimale de narratisation. On pourrait même dire que le temps est coextensif aux formes de narratisation à l’œuvre à une époque donnée. Mais aucune réalisation n’est pensable hors d’un mixte d’image et de paroles, d’images et de textes, ou de ce qui dans l’esprit fait image et sens.

Or cette narratisation, l’un des six aspects du dispositif de la conscience selon Julian Jaynes, avant même sans doute d’être le vecteur de l’association des images et des sons ou des mots, est d’abord la tentative de réguler ce qui arrive à la conscience en permanence, à savoir d’être prise dans un jeu constant entre la manifestation de données discontinues et la nécessité de constituer pour pouvoir fonctionner des plages de continuité implicites et explicites.

Sans aujourd’hui tenter de remonter vers ces époques d’avant la conscience historique, en restant donc dans le champ dans lequel elle existe, il est nécessaire de remarquer qu’elle se constitue sur un paradoxe porté par l’existence d’une sorte d’écart qui, s’il est impossible à combler, peut en quelque sorte être littéralement « dépassé », au sens où l’on passerait sur lui comme sur un pont, laissant derrière soi une contrée inhospitalière.

C’est cet écart, ce laps de temps qui n’est peut-être pas encore identifié comme temps mais simplement comme fonction qui constitue le point de faiblesse de la conscience. Platon dès l’Hippias Mineur, dont le sous titre est « peri pseudo », c’est à dire « sur le mensonge » ou encore que « sur le faux », l’identifie. Ce texte, il faudra l’étudier peut-être une autre fois pour lui-même, tant il est essentiel dans notre démarche, mais pour aujourd’hui contentons nous de pointer le questionnement qui, s’il persiste à la fin du texte, semble avoir été dépassé. L’enjeu de ce court texte est de savoir si celui qui ment en sachant, et donc volontairement, est supérieur ou non à celui qui ment sans le savoir et donc sans le vouloir. Socrate va tenter de montrer que c’est bien le menteur qui sait ce qu’il dit lorsqu’il ment qui est le plus savant par rapport à un menteur qui ne mentirait que par erreur en quelque sorte.

Mentir suppose que celui qui ment connaît et le vrai et le faux. Pourquoi revenir à ce point qui semblait évacué ? Parce que, vrai et faux, ici sont les noms de deux moments dans la pensée avant d’être les noms de deux fonctions dans le champ de la connaissance. Platon est celui qui opère cette mutation.

Il s’agit en fait de passer d’une forme de rapport au monde basé sur des interruptions involontaires dans l’exercice continu de la volonté, à une possible continuité prenant appui avec force et, si l’on veut, avec une certaine certitude, sur le savoir ou la connaissance. Ainsi celui qui ment par erreur et involontairement est moins savant que celui qui ment en sachant qu’il le fait, car ce dernier contrôle en quelque sorte le « pont » qui relie un moment et un autre dans le fonctionnement de la conscience.

Dans les dernières lignes du texte, on peut lire ceci :

« Hippias : Il serait pourtant bien étrange, Socrate, que ceux qui commettent volontairement l’injustice fussent meilleurs que ceux qui la commettent sans le vouloir ?

Socrate : C’est bien toute fois ce qui suit avec évidence des propos que nous avons tenus ! »

Socrate poursuit un peu plus loin :

« L’âme la plus juste ne sera-ce pas celle qui possède ensemble capacité et connaissance ? La plus injuste celle qui ne les possède pas ? N’en est-il pas forcément ainsi ?

Hippias : C’est évident.

Socrate : Mais l’âme qui a le plus de capacité et de savoir, n’est-ce pas celle dont il nous est apparu qu’elle vaut mieux et qu’elle est davantage capable, en tout ordre de production, de faire les deux ensemble, les belles choses comme les laides ? »

(Platon, Œuvres complètes, T. I., traduction Léon Robin, Paris Gallimard, 1950).

C’est ainsi que s’est ouvert un laps de temps dans lequel la promesse implicite portée par le savoir a pu se déployer. En effet, ce que le savoir permet de promettre c’est la possibilité de faire de belles choses et partant le bon et le bien non plus à partir du hasard d’une inspiration non contrôlée, mais à partir du sol solide et immuable du savoir et des vérités qu’il permet d’établir.

Cette promesse est le nom du temps. Elle tient ensemble les trois extases temporelles et inscrit l’avenir comme une ouverture toujours potentiellement active sur les formes du beau, du bien, du vrai.

C’est cette promesse à laquelle il y a peu encore nous croyions, que nous ne pouvons plus accepter sans frémir. Et comme le montre ce texte, elle est mise en place avant le christianisme, mais elle se déploie déjà à l’articulation entre savoir et beauté, entre lisible et visible, entre connaissance par les images et connaissance par les textes.

Mais c’est aussi le lien entre les détenteurs du savoir et les détenteurs de la vérité qui se met en place. Ce à quoi nous assistons, ce que nous vivons c’est à un renversement peut-être radical de cette association entre savoir et pouvoir. Jacques Derrida, page 93 : « le menteur est celui qui dit la vérité promise. »

III. De l’art du mensonge au mensonge de l’art

Ce que nous cherchons ici à comprendre et à formuler dépassera sans doute le cadre de la question du mensonge, mais cette interrogation constitue sans doute le meilleur moyen de s’approcher de cette mutation à laquelle tous nous participons et que avons du mal à appréhender.

En effet, elle permet de ne pas occulter le lien profond entre une structure socio-politique, un dispositif technique complexe, les consciences historiques que nous sommes et la diversité des cultures qui se trouvent aujourd’hui mêlées et brassées dans ce flux considérable d’images et de mots qui semble nous envelopper et en même temps constituer notre demeure.

Dès le début de son Histoire du mensonge Jacques Derrida insiste sur les liens entre mensonge et fiction. « Si le mensonge suppose, semble-t-il, l’invention délibérée d’une fiction, toute fiction ou toute fable ne revient pas pour autant à un mensonge » (op. cit., p. 16).

Si le mensonge est pris entre les formes légitimes d’interrogation de la conscience par elle-même et sur elle-même, c’est néanmoins vers un questionnement sur l’altérité que se dirige Jacques Derrida. « À mentir on s’adresserait à autrui (car on ne ment qu’à l’autre, on ne peut pas se mentir à soi-même, sinon à soi-même comme autre), pour lui destiner un énoncé ou plus d’un énoncé, une série d’énoncés (constatifs ou performatifs) dont le menteur sait, en conscience, en conscience explicite, thématique, actuelle, qu’ils forment des assertions en totalité ou en partie fausses. » (op. cit., p. 23).

Et pas de réflexion sur l’autre, pas d’altérité sans un questionnement sur cette topique qui n’est pas seulement celle du mensonge, entre un dehors et un dedans. Cette articulation pour essentielle qu’elle soit, semble ne plus permettre de comprendre ce qui se produit, et qu’Hannah Arendt a été la première à pointer avec Alexandre Koyré, la « croissance hyperbolique d’une hypertrophie du mensonge, de son passage à la limite : le mensonge absolu. Non pas le savoir absolu comme fin de l’histoire, mais l’histoire comme conversion au mensonge absolu. » (op. cit., p. 38).

Mais précisément, ce qu’Hannah Arendt nous a conduit à repérer, c’est le fait que ce mensonge absolu est devenu non pas une exception ou une fiction qui serait restée dans le domaine sans effet de la pure fiction mais une sorte de réalité, plus même une doublure de la réalité même. Ceci a été mis en place sans doute de manière aujourd’hui évidente pour tout le monde, par Hitler, mais ce n’est pas tant ou pas d’abord dans la politique du Reich que ceci a été pensé, même si cette politique constitue sans doute la première grande réalisation d’une gouvernance à partir de ce mensonge absolu, que dans son livre Mein Kampf.

C’est à propos de ce livre, dans une incise à l’intérieur d’une citation du texte d’Alexandre Koyré, (Réflexions sur le mensonge, Paris Éditions Allia, 1996) que Jacques Derrida note ceci : « Plus loin Koyré rappellera qu’il y a une théorie du mensonge dans Mein Kampf et que les lecteurs de ce livre n’ont pas compris qu’on leur parlait d’eux ; il est vrai que Mein Kampf mérite d’être étudié, aujourd’hui plus que jamais, non seulement dans sa pratique du mensonge, mais dans sa théorisation explicite du mensonge, en particulier de ce que Hitler appelle le « mensonge colossal » (op. cit., p. 86-87).

Il se fonde en effet sur un glissement que l’on a déjà commencé à aborder tout à l’heure avec la devise tirée du film Les dix commandements.

Par ce glissement, on semble ne pas toucher aux catégories traditionnelles, disons ici à l’opposition fondatrice entre mensonge et vérité et pourtant, non tant les catégories elles-mêmes que leur fonction ressort radicalement pervertie.

Ainsi le remarquait donc Alexandre Koyré dans son texte de 1943 en évoquant les régimes totalitaires. « La distinction entre la vérité et le mensonge, l’imaginaire et le réel, reste bien valable à l’intérieur même des conceptions et des régimes totalitaires. C’est leur place et leur rôle seulement qui sont, en quelque sorte, intervertis : les régimes totalitaires sont fondés sur la primauté du mensonge. » (Alexandre Koyré, cité par Jacques Derrida, op. cit., p.92).

N’est-ce pas ce que n’a cessé de faire depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la publicité, le cinéma et tant d’autres vecteurs d’images et de textes à travers des médias de masses devenus planétaires ?

Il est vrai le glissement peut sembler trop rapide pour paraître légitimement « fondé ». Pourtant, c’est bien à cette articulation entre un art du mensonge et les formes du mensonge propre à l’art qu’il faut en venir ou revenir si nous voulons avoir des chances de saisir ce qui est en jeu.

Il n’est pas besoin de multiplier les exemples de ce mentir-vrai qui pour Aragon par exemple est le mode d’existence de la littérature. Les débats infinis sur les conditions de la ressemblance ne cessent de hanter les problématiques liées aux arts visuels. Il semble que ces débats soient en train dans le même mouvement de perdre une grande part de leur légitimité au moment même où ils semblent pourtant revenir sur le devant de la scène, mais cette fois comme fantômes, comme spectres.

IV. Mensonge à soi, mensonge de l’autre : un fantasme partagé

Écoutons un instant Jacques Derrida à travers deux passages de son livre sur le mensonge, dans lesquels il évoque ce basculement ou cet envahissement, ce recouvrement de tout par le mensonge absolu.

« Voici l’hypothèse que je souhaite soumettre à votre discussion : le concept de mensonge à soi, de tromperie de soi, dont Hannah Arendt a un besoin essentiel pour marquer la spécificité du mensonge moderne comme mensonge absolu, c’est aussi un concept irréductible à ce qu’on appelle en toute rigueur classique un mensonge. Mais ce que j’appelle ici trop vite la rigueur classique du concept de mensonge a aussi une histoire, dont nous sommes les héritiers et qui en tout cas occupe une place dominante dans notre culture, dans notre langage commun. Le mensonge à soi n’est pas la mauvaise foi ni au sens courant ni au sens que lui donne Jean-Paul Sartre. Il requiert donc un autre nom, une autre logique, d’autres mots, une prise en compte à la fois de quelque techno-performativité médiatique et d’une logique du phantasme (c’est-à-dire du spectral) alliée à une symptomatologie de l’inconscient. » (op. cit., p. 79-80).

Il semble qu’il faille presque indéfiniment repasser par certains points pour espérer saisir à la fois comprendre comment fonctionne en nous et pour nous ce mensonge absolu et mesurer la réalité de son existence ou faut-il dire la forme de son existence.

Les termes de phantasma ou de spectre ne résolvent pas tout. Ils nous mettent cependant sur une piste, en nous permettant de comprendre que la logique à laquelle répond ou si l’on veut obéirait le mensonge absolu n’aurait plus grand-chose à voir avec l’ensemble des règles auxquelles se réfère la raison lorsqu’elle gouverne ou prétend gouverner et nos esprits et le monde. Il faudrait dire : lorsque nous prétendons qu’en nous, c’est ou ce serait la raison qui gouverne, nous gouverne de la même manière que nous croyons ou prétendons la gouverner.

Or nous savons ou nous semblons redécouvrir, contrairement aux illusions des tenants d’une Aufklärung radicale, que cette gouvernance de et par la raison ne s’est pas et de loin imposée et qu’au contraire, ce à quoi l’on assiste, c’est à la réduction chaque jour un peu plus grande, de ses champs d’action.

Si le règne de la raison associé à celui de la philosophie et sinon de la religion, du moins de la théologie chrétienne ,s’est construit en construisant nos consciences depuis près de trois mille ans, il l’a fait autour d’une conception du temps particulière.

Au cours de ce processus d’élaboration, mais finalement très vite, la vérité a été installée dans la position d’un attracteur situé dans l’avenir ce qui constituait l’avenir comme le champ d’effectuation potentiel d’une révélation. Le passé était porteur, lui, d’une vérité de fait dont le sens, s’il n’était pas fixé pour l’éternité existait bel et bien contenus en eux. Le présent était ce moment d’une expérience intime et potentiellement partageable, celle de la connexion entre passé et avenir, entre l’élaboration d’une continuité historique probable comme enveloppe solide et vivante permettant de recueillir ou plutôt de faire exister les moments interminablement discontinus de l’existence.

Nous faisons donc face à un double enjeu. Le premier est de tenter de repérer la manière dont s’effectue la mise en place du mensonge absolu. C’est la question du comment. Le second consiste à tenter de dessiner, de schématiser, d’imaginer donc à la fois ce vers quoi ou ce à quoi conduit cette mutation. Et cela est possible à partir d’un renouvellement de notre conception de l’image.

Mais ces deux aspects de la médaille sont rendus possibles par un basculement de la perspective temporelle générale dont nous sommes à la fois les acteurs et les otages.

Résumant en quatre points sa lecture de Vérité et politique d’Hannah Arendt, Jacques Derrida en arrive à ce dernier point : « Arendt esquisse enfin, sans le moindre développement suffisant ou déterminant, une problématique de la performativité d’un mensonge dont la structure et l’événement seraient liés de façon essentielle, au concept de l’action et plus précisément de l’action politique. Elle rappelle souvent que le menteur est, oserais-je dire, par excellence, un « homme d’action ». Entre mentir et agir, agir en politique, manifester sa liberté par l’action, transformer les faits, anticiper le futur, il y a comme une affinité essentielle. L’imagination, voilà selon Hannah Arendt, la racine commune à la « capacité de mentir » et à la « capacité d’agir ». Capacité de produire de l’image : imagination productrice comme expérience du temps auraient pensé Kant ou Hegel. Le mensonge, c’est l’avenir, peut-on se risquer à dire au-delà de la lettre mais sans trahir l’intention de Arendt en ce contexte. Dire la vérité, c’est au contraire dire ce qui est ou aura été, ce serait plutôt préférer le passé. » (op. cit., p. 101-102).

C’est cette torsion dans la conception générale du temps qu’il me semble important de relever. Plus exactement, ce dont il s’agit, c’est d’un déplacement multipolaire dont l’effet majeur ne se situe pas absolument dans l’un ou l’autre des points essentiels autour desquels cette torsion s’effectue, mais dans cette torsion même qui à la fois n’affecte que partiellement tel ou tel aspect du vécu ou du pensable et qui globalement change ce qui pouvait passer pour le fondement même de notre conception du temps. En effet, celle-ci est basée, qu’on le veuille ou non sur l’économie du salut, telle que l’a formulée la théologie chrétienne de l’image. Et c’est bien autour du statut même des images que se joue l’une des parties essentielles de ce combat pour la domination et le contrôle des « âmes » dont nous sommes encore une fois les acteurs et les victimes.

Cette torsion, pour la décrire simplement, il suffit d’insister sur la formulation de Jacques Derrida : « Le mensonge, c’est l’avenir. [...] Dire la vérité, c’est au contraire dire ce qui est ou aura été, ce serait plutôt préférer le passé. »

Comment peut s’opérer chaque jour sous nos yeux le remplacement à la fois progressif et irrésistible ou du moins apparemment irrésistible du lien historique mais millénaire entre avenir et vérité, entre advenir et dévoilement, entre ce qui vient et ce qui (se) révèle, entre ce qui sera demain et la possibilité du meilleur, entre projection imaginaire et tension vers le bien ?

Comment pouvons nous être à la fois les acteurs de notre soumission et de notre aveuglement et les passeurs de l’impossibilité de le penser et de le contrer ?

Cette singulière torsion s’opère à partir de quatre éléments qui sont au cœur de la réflexion derridienne sur le mensonge, le règne du pseudo, l’inversion du sens de la promesse, la performativité du discours des images, supportée par une nouvelle structure médiatique et la puissance psychique du spectral.

V. Image imagination et impuissance de la vérité

Dans les dernières pages de son histoire du mensonge, Jacques Derrida pose quatre pierres qui dessinent comme une sorte de figure. Cette figure peut nous permettre d’accéder à un champ de réflexion sensiblement différent de celui dans lequel nous sommes prisonniers et qui sans doute participe de notre aveuglement.

« En revanche quatre motifs me paraissent avoir joué un rôle inhibiteur, sinon interdicteur dans la prise au sérieux d’une telle histoire. (Il parle de sa tentative d’établir les conditions de possibilités d’une histoire du mensonge.) L’absence d’une véritable problématique du témoignage ou de l’attestation. » (op. cit., p. 104)

Le second motif est lié au « soi », je dirais volontiers au dispositif de la conscience ou à un de ses aspects centraux. « Le soi, si du moins ce mot a un sens, exclut donc le mensonge à soi. Toute autre expérience appelle donc un autre nom et procède sans doute d’une autre zone ou d’une autre structure, disons pour faire vite, de l’intersubjectivité ou du rapport à l’autre, à l’autre en soi, dans une ipséité plus originaire que l’ego (individuel ou collectif), une ipséité à enclaves, une ipséité divisible ou clivée, par un autre soi-même, et soi-même comme ennemi. [...] Même si cette détermination reste une sorte de topologie négative, elle est précieuse. Elle nous porte plus loin, au-delà de la conscience et de la connaissance intentionnelle, du moins dans la plénitude de sa présence ou de son identité à soi : vers un lieu de non vérité qui n’est ni celui de l’erreur, de l’ignorance, de l’illusion, ni celui du mensonge ou du mensonge à soi [...] (vers une problématique) qui ne serait fondée en sa racine ni dans une vérité de révélation biblique ni dans un concept philosophique de la vérité. » (op. cit., p. 105-106).

Le troisième point revient sur la relation entre vérité et stabilité, sur la vérité « comme survivance indéfinie du stable » (op. cit., p. 108) et nous conduit à imaginer un devenir moins que chose de l’homme si l’on s’en rapporte à la phrase de Kant, tirée de la doctrine de la vertu et citée par Jacques Derrida : « l’homme qui ne croit pas à ce qu’il dit est moins qu’une chose. » (op. cit., p. 111).

Le quatrième et dernier point évoque la nécessité de sortir du cadre de la logique et il s’exprime par une question. Ce sont pratiquement les dernières lignes de ce livre, Histoire du mensonge. Les voici. Elles évoquent « une logique qu’il n’y a pas nécessairement lieu de détruire mais de tenter de penser, si cela veut encore dire quelque chose, en répondant de sa mémoire. Et pour commencer à la penser, ne convient-il pas de marquer que sans la possibilité au moins de cette perversion radicale et de sa survie infinie, sans la prise en compte, notamment, de mutations techniques dans l’histoire de la conscience et de l’inconscient, dans la structure du simulacre ou du substitut iconique, on échouera toujours à penser le mensonge lui-même, la possibilité de son histoire la possibilité d’une histoire qui l’engage intrinsèquement et sans doute la possibilité d’une histoire tout court ? » (op. cit., p. 112).

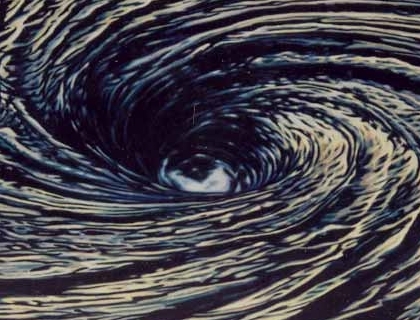

Nous voilà au cœur du maelström. Nous n’y sommes pourtant pas sans repères, même si on pourrait dire qu’à peu près tout ce sur quoi se fonde notre connaissance est en train de muter sous nos yeux, entre nos mains.

Ces quatre points dessinent une forme singulière. Elle croise deux éléments liés directement à la structure intime de la conscience et deux autres qui sont liés au grand dehors pas tant celui de l’histoire, des autres, mais celui du cosmos. Comme si l’enjeu était bien, en effet, de produire une sorte de désenclavement du vécu hors de la sphère de l’expérience purement terrestre.

Ainsi il se pourrait qu’il n’y ait pas dans la formation de cette torsion une seule grande force à l’œuvre qui serait celle du pseudo d’un règne sans partage du mensonge au-delà du mentir, mais d’au moins deux forces, l’une qui tend à se glisser entre les failles de la conscience et une autre qui tient à la puissance réelle de nos connaissances et qui implique une conception extra-humaine de l’homme.

La première s’adresse malgré tout à la conscience en tentant réellement de l’exploiter à partir de et dans ses faiblesses. Son efficacité se signe à la manière dont, dans la conscience, on assiste au remplacement de la confiance ou de la croyance dans la promesse, en l’impossibilité d’échapper à ce piège à la fois évident et impossible à contrer.

La seconde porte l’ensemble des connaissances et des comportements qui modifient radicalement ce que l’on pourrait appeler une conception « classique » du monde au sens d’un monde qui répondait aux seules lois de la physique classique. Plus d’un siècle de physique quantique et d’évolution tant dans notre conception du cosmos que du vivant entraînent un bouleversement de nos repères ou plus exactement un ensemble de tensions fortement contraignantes et parfois insupportables entre des formes anciennes de croyances et de nouveaux éléments qui n’ont pas encore trouvé leur formulation adéquate pour être reconnu par notre psychisme.

En quoi consiste ce piège ? Dans l’involution de la ligne du temps. C’est en tout cas de ce point de vue qu’il me semble important d’observer le rôle que l’on fait jouer aux images dans le monde de la domination technico-médiatique.

Un plus haut dans son Histoire du mensonge, Jacques Derrida insistait sur l’existence « d’une nouvelle structure médiatique venue transformer le statut iconique de l’image et de l’espace public. » (op. cit., p. 99). C’est ce que nous aborderons en détail les fois suivantes en étudiant de près mais aussi de manière critique le livre de W.J.T. Mitchell, Cloning Terror.

Aujourd’hui, il est important de tenter de dessiner plus précisément encore la manière dont cette ligne du temps se retourne. L’enjeu, c’est de donner existence à l’espace de la promesse en le retournant contre lui, c’est-à-dire de prendre acte de l’échec de la promesse pour continuer à la faire vivre sur le mode du « comme si », tout en conférant à ce « comme si » une densité ontologique suffisante pour que le glissement reste en quelque sorte inaperçu.

Il apparaît que pour cela, ce sont les images qui sont le meilleur vecteur, la meilleure arme pourrait-on dire. On utilise les images, leur puissance magique et c’est à cette performativité magique, ou du magique, ou encore de leur puissance magique, que nous sommes pris. Les images, ou disons, avec les images, on peut tout, ou presque en tout cas, on peut tout figurer, on peut tout, parce qu’on peut tout leur faire faire. Et cela en tant qu’images, mais aussi dans le domaine des images, cela étant entendu dans un sens ouvert qui ne limite pas ce domaine à celui de la fiction, ou des productions de l’imagination.

Le point majeur, ici, c’est de prendre en compte non seulement le statut d’image des images, si je puis dire, mais l’ensemble de leurs effets dans et sur la réalité. Par réalité, on entend ici non pas seulement l’ordre des choses matérielles et concrètes mais la manière dont nous le percevons, le pensons, le vivons. L’enjeu est donc de prendre en compte et l’impact mental et psychique des images.

C’est à partir de là, en effet, que la question du mensonge absolu se pose, au moment où elle ne relève plus du cadre classique du mensonge, que nous avons tenté d’explorer en suivant Hannah Arendt et Jacques Derrida. Aujourd’hui cette question prend tout son sens à travers le conflit qui oppose toujours, il est vrai la raison à l’imagination, mais dans un monde renversé, dans un monde dans lequel c’est l’imagination qui gouverne, qui a imposé sa loi et non plus comme nous feignons encore de le croire, la raison.

Ce renversement de perspective est sans doute l’effet majeur auquel donne lieu la domination des esprits par les images dans le monde de la domination technico-médiatique.

VI. Art, imagination et images techniques

L’art au cours du XXe siècle s’est déployé sur de nouveaux territoires. Pus exactement, de Dada à la vidéo, le lien entre corps, mot et images s’est considérablement transformé, mettant au centre des préoccupations une performativité d’un autre genre que la seule « métaphorisation par l’image » qui était à l’œuvre dans les Beaux-Arts.

Ce qui s’est produit avec l’effondrement des valeurs morales et esthétiques au cours du XXe siècle, c’est un renversement à l’intérieur du système des Beaux-Arts qui a impliqué, pour certains artistes, de ne plus chercher au moyen de l’art à produire des objets destinés à la contemplation, qui est une sorte de performativité que l’on pourrait dire douce ou sans impact sur la réalité, mais de tenter de combattre la déréliction en cours sur le terrains de la réalité socio-politique. Pour cela, il fallait déplacer en effet le cadre même de l’activité artistique du champ de la performativité douce à celui d’une performativité plus agressive, visant, elle, à une réelle efficacité.

Une chose essentielle semble avoir été occultée dans ce processus ou plus exactement ignorée, parce qu’il est vrai, elle était difficilement visible ou lisible, le fait que commençait à se mettre en place un double régime dans la perception réception de la réalité, l’un basé sur la croyance en l’être ou en la nécessité de sa survie, et l’autre, prenant acte d’une certaine désontologisation, tentant de combattre au nom d’un plus d’être.

Ce qui a échappé aux uns et aux autres, c’est ce qui avait « réellement » lieu et dont nous commençons en effet à peine à nous apercevoir, tant les schémas mentaux sont longs à effacer ou à remplacer.

Ce qui a réellement lieu, c’est cette désontologisation et les pratiques artistiques comme les autres ont eu pour fonction réelle de la mettre en œuvre. Elles ont même été le plus souvent les vecteurs de son accélération sous couvert, le plus souvent de discours qui prétendaient accomplir le contraire.

Dans la longue note 33 de son Histoire du mensonge, Jacques Derrida, revenant sur la notion d’image chez Hannah Arendt, écrit : « Il y va, et elle ne le dit pas, d’une mutation qui affecte le statut substitutif d’un substitut qu’on tend à représenter et à accréditer (dans l’allégation du « direct », du « live », non plus comme une représentation, justement, comme un substitut-remplaçant-représentant-référant, mais comme la « chose même » venue, dans la perception même, remplacer la « chose même » qui, à supposer qu’elle ait existé comme telle, disparaît alors à jamais sans que personne ne songe à la « réclamer » ou à requérir sa différence. Sans parler du cadrage, de la sélection, de l’interprétation et de toutes les interventions désormais durablement possibles dans une fraction de seconde entre l’enregistrement et sa reproduction-diffusion. » (op. cit., p. 121-122).

Il peut paraître un peu exagéré de tendre ainsi à confondre, pour le dire de deux mots, art et télévision, et d’écraser ainsi en quelques phrases toute l’histoire de l’art du XXe siècle par une association douteuse.

Là n’est pas mon intention, mais il est important de produire à la fois une lecture généalogique de l’art contemporain et de comprendre ce processus qui agite, traverse et transforme et la société et la terre sur laquelle nous vivons, mais aussi notre perceptions, nos sensations et nos affects.

Mais sur quoi se porte la performativité de l’art contemporain ? Faut-il distinguer entre les Beaux-Arts et les pratiques nouvelles qui sont, elles, de manière évidente du côté du performatif et d’un performatif en tant qu’il est la plupart du temps, ce performatif, pris dans des images, porté par elles et le plus souvent destiné à devenir image. Nous pensons souvent à l’image en tant que résultat, quel que soit le type d’image auquel nous pensions, lors même que l’image apparaît comme une figure destinale, le vecteur par rapport auquel s’oriente notre destin et la forme même qu’il va prendre.

Pour le dire d’un mot donc, l’art au XXe siècle, et bien sûr l’art qui a vu le jour après la guerre et après Hiroshima, cet art donc, a évolué toujours plus en prenant pour système de mesure le système technico-médiatique qui était en train de s’imposer.

Il semble que nous oublions assez rapidement que les deux inventeurs de l’art vidéo ont découvert ou si l’on veut inventer cet art en fonction du média qui était à la fois le plus populaire ou promis à le devenir, le plus politique et de facto le plus culturel, si on le compare aux journaux par exemple ?

La vidéo a été inventée comme « art » par le coréen Nam June Paik et l’allemand Wolf Vostell en 1963 au même endroit ou presque dans la Ruhr en Allemagne. Pourtant à ce moment-là ils ne se connaissaient pas. L’un est musicien en résidence à Darmstadt haut lieu de la création contemporaine en musique et en musique électronique en particulier, l’autre est un artiste plasticien. Tous les deux, chacun à leur manière, s’emparent du médium TÉLÉVISION.

En fait, il s’agit au départ, ni plus ni moins que d’un usage détourné de la télévision et donc des instruments qui permettent d’en faire, les caméras, les systèmes de montage, les moniteurs, les écrans.

Wolf Vostel va d’abord montrer des écrans de télévision assemblés comme des sculptures dans la terre, dans du béton et entourés de fils de fer barbelés, puis il poursuivra cette critique de la télévision en filmant en 16mm les images d’écrans de télévision détraqués après en avoir tourné les boutons dans tous les sens. Il monte ces images, les envoie à un festival et c’est parti : l’art vidéo naît de cette bouillie d’électrons qui vibrent sur des écrans.

Du côté de Nam June Paik, le processus est à peu près semblable et a lieu en même temps. Venu faire des études de musique avec Karlheinz Stockhausen et après avoir réalisé son concerto pour violon solo, silence lever le violon au-dessus de sa tête et l’abattre sur le pupitre, geste dada s’il en fut, il veut en finir avec la beauté et se met à jouer avec un téléviseur.

En mars 1963 il réalise une œuvre pour une exposition chez un riche collectionneur. Il montre des téléviseurs qui émettent tous des images électroniques pures, c’est-à-dire des scratch, des zébrures et autres distorsions obtenus sur les écran en bidouillant les ondes. Il invente réellement l’art vidéo, comme étant de la télévision abstraite. L’enjeu critique est, là aussi, très marqué.

Nam June Paik dira : « Jusqu’à présent la télévision nous attaquait, maintenant nous allons pouvoir contre attaquer. »

En fait l’art vidéo naît de la perturbation engendrée sur un écran par l’envoi d’un son dans le tube cathodique, un son c’est-à-dire une fréquence électronique.

En fait la véritable révolution, c’est celle-ci : en injectant des perturbations directement dans le tube cathodique, Nam June Paik produit des images SANS CAMERA.

Ce sont ces perturbations abstraites qui sont effectivement la base de ce que à quoi l’on va donner le nom d’art vidéo.

L’image comme l’imagination changent donc de statut de manière profonde et, jusqu’à un certain point, irréversible. Elle existe au milieu de nous, autant dans l’art qu’à la télévision. Et si le œuvres produites par ces deux inventeurs de l’art vidéo et par tant d’autres par la suite ne sont pas équivalentes à celles que génèrent indéfiniment les télévisions du monde entier, c’est bien autour d’une certain performativité qu’elle sont à penser.

Images et imagination sont devenues en quelque sorte constamment présentes et donc constamment actives autour de nous et en nous. C’est moins leur contenu plastique, iconique ou signifiant qui les définit ou permet de comprendre leur impact, leurs effets, leur performativité, donc, que leur mode d’existence, leur manière de venir à nous, d’habiter autour de nous , de vivre en nous.

Il est inévitable que nous fassions un clin d’œil à Vilém Flusser à cet instant. Voilà ce qu’il écrivait dans Pour une philosophie de la photographie. « Ontologiquement, les images traditionnelles, dans la mesure où elles abstraient à partir du monde concret, sont des abstractions du troisième degré : elles abstraient à partir de textes qui abstraient à partir d’images traditionnelles, lesquelles abstraient elles-mêmes à partir du monde concret. Historiquement, les images traditionnelles sont préhistoriques et les images techniques post-historiques. Ontologiquement, les images traditionnelles signifient des phénomènes, tandis que les images techniques signifient des concepts ».(op. cit., p. 15).

Ces images techniques post-historiques sont donc portées par une performativité que l’on pourrait qualifier de non-analogique. Et pourtant, elles continuent de jouer un rôle majeur, celui de nous donner à voir à la fois le monde dans lequel nous vivons, ce que nous sommes ou pensons être, ce que nous vivons dans une simultanéité troublante, ce qui ne fut jamais le cas dans l’histoire de l’humanité telle que nous la connaissons.

Mais dans leur grande majorité ces images ne relèvent pas de la sphère de l’esthétique. C’est même le contraire. C’est contre les images technico-médiatiques que les images que l’on pourra nommer « artistiques » se déterminent, le plus souvent. Et ce qu’il faut dire, c’est en fait qu’elles sont contraintes, que l’artiste le veuille ou non, de le faire constamment.

En devenant environnement visuel, mais aussi perceptuel et intellectuel, puisque de facto elles agissent sur nous, nos sens, nos pensées, nos actes, ces images se sont imposées, mais aussi ont été imposées par des intérêts politico-économiques, comme la mesure de toute chose.

Leur performativité doit donc être mesurée à d’autres critères qu’à ceux en vigueur dans le champ de l’esthétique. C’est peut-être cela en effet le point essentiel, qu’il faudrait aborder l’art à partir de concepts non ou peu liés à l’esthétique.

VII. Image et métaphorisation

Peut-être faut-il donc déplacer la question et se demander tout simplement en quoi ces images techniques, pour le dire d’un seul mot, participent à notre manière de penser et la modifient ?

La réponse peut être aussi abrupte : elles jouent, aujourd’hui, un rôle qui pourrait être équivalent à celui qu’a joué la métaphore dans le champ du langage.

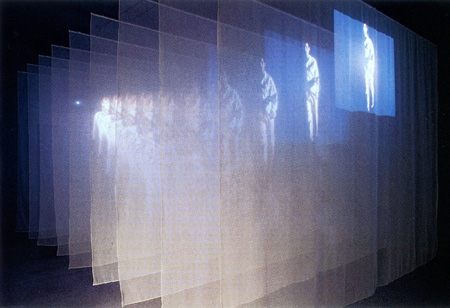

Revenons un instant sur certaines particularités de la vidéo. Elle nous permet de rentrer dans notre conscience et les images nous permettent d’être face à elle, notre conscience, c’est-à-dire aussi en partie nous-mêmes, comme si on pouvait la voir de l’extérieur et donc nous voir du dehors.

Cette possibilité d’une externalisation de processus pensés et vécus ou imaginés comme intérieurs mais à rebours d’internalisation de phénomènes en tout genre, qui relèvent tant de la réalité que de la fiction la plus débridée qui, offerts au regard, sont en mesure de hanter la conscience de chacun qui est le propre de la vidéo.

La thèse que je voudrais présenter ici est simple. Elle consiste en cette hypothèse que dans certaines œuvres, disons les plus importantes, mais au fond chez tout artiste un peu digne de ce nom, et cela pourrait valoir aussi pour les artistes non-plasticiens, que ce qui est montré, dès lors que cela prend la forme d’une représentation que l’on peut croire être analogique de la réalité, inclut en fait une mise en œuvre critique des procédés et des procédures par lesquels le résultat est devenu visible.

En d’autres termes, la vidéo est sans aucun doute le premier art à permettre avec une telle précision, une grande proximité avec les processus neuraux, ceux qui permettent de percevoir et de penser, tels que l’on peut aujourd’hui les « imaginer », les décrire et les analyser.

En d’autres termes, la vidéo permet de montrer qu’il y autre chose qui n’est pas de la même nature que l’image et qui précède sa formation, préside à celle-ci et constitue la matière même avec laquelle l’image se forme sans pour autant être absolument de la même nature.

Il y a des éléments autres que l’image dont pourtant elle est formée et constituée qui président à son existence, comme il y a dans le cerveau des échanges électriques et chimiques à travers des connexions complexes entre les neurones qui permettent à chacun et à l’espèce de vivre, de percevoir et de penser.

Le véritable enjeu avec la vidéo, c’est que cette technique permet de montrer ce que jamais l’on n’a pu montrer à la fois concrètement et comme art dans sa dimension abstraite. Il s’agit d’une part du signal venant perturber les lignes sur l’écran et d’autre part de la pratique « discursive » qui est toujours présente, ne serait-ce que parce que nous sommes formés pour narratiser.

Il y a donc quelque chose qui existe avant l’image, n’est pas image, mais pourtant qui agit dans l’image et c’est ce qu’il s’agit de faire exister dans les réalisations, c’est du moins ce que tentent de faire de grands artistes comme Bill Viola, Garry Hill ou Nam June Paik, et bien d’autres.

Alors comment est-ce que cela se passe ? ou plutôt qu’est-ce qui se passe avec l’image vidéo ?

C’est simple à dire maintenant que les voies ont été tracées par de nombreux grands artistes.

La vidéo permet de montrer qu’il existe des phénomènes déterminants pour la perception et pour la compréhension, pour une saisie ratioïde de la réalité et donc la composition d’une image mentale stable et juste du « monde », qui ne sont eux absolument pas ratioïdes au sens où on l’entend habituellement.

Ils peuvent peut-être répondre d’une forme « singulière » et « nouvelle » de rationalité, telles que les neurosciences permettent aujourd’hui de les décrire, mais ils ne répondent en rien ni aux lois normales de la perception, ni à celles de la raison.

Si l’on se réfère à l’analyse de Jean Paul Fargier, The reflecting pool de Bill Viola, (Éditions Yellow now, Côté films, Belgique, 2005), une œuvre de 1977-79, on peut avancer les points suivants :

L’ubiquité est quelque chose qui est possible pour la vidéo.

La représentation mobile de deux réalités ou plus donc le fait que l’image soit divisée et non une, est rendu possible par la vidéo.

La duplicité, cette chose qui fascinait tant Homère, est rendue possible par la vidéo.

L’image divisée qui permet de faire tenir en elle des temps différents, des modes narratifs différents des symboles contradictoires existe avec la vidéo. Chronos devient Janus.

Un lien direct entre vibration image et vibration neurone est rendu possible ou visible par la vidéo.

Il existe donc une puissance propre de l’appareil qui dit JE VOIS.

La vidéo est un activateur anonyme de métamorphoses.

L’image relève d’un nouveau langage du corps, pour le corps, avec le corps.

La vidéo est quelque chose qui véhicule de la pensée.

La vidéo s’engage dans l’art des métaphores simples.

Voilà ce qu’écrit encore Jean-Paul Fargier au sujet de cette œuvre de Bill Viola mais qui emblématique de la puissance de transformation inhérente à l’art vidéo :

« Redéfinir le temps, changer ses échelles, relativiser l’espace, approfondir la durée, déplier l’unité, chauffer la contradiction, forger la non-contradiction, diviser le moi, disperser le corps, fracturer la copie, déprécier l’original, anoblir l’objet, fracturer le goût, dissoudre le réel, griffer le vide, signer le néant. » Bref, Bill Viola, avec The reflecting pool, réussit à mobiliser dans une œuvre tout ce qui sous-tend la pensée depuis trente ans.

Il est donc possible de reconnaître l’existence de deux types d’images ou plus exactement de deux régimes d’images.

Le premier fait de l’image une puissance d’arrêt dans le mouvement infini du déroulement du temps linéaire associé au fait d’être une forme synthétique permettant de rendre compte de ce que le mouvement du texte, de la raison ou de l’histoire ne cesse de chercher à unifier. Le second constitue une sorte de mémoire implicite de la forme inchoative ou discontinue du temps, que l’on peut définir comme étant la forme de temps qui avait cours avant la conscience.

C’est donc vers ces zones mentales et psychiques qu’il faut tenter d’avancer, c’est elles qu’il faut tenter de comprendre. Avant de poursuivre ce voyage, je voudrais simplement esquisser une sorte de carte générale qui permettrait de prendre la mesure du déplacement auquel à la fois nous sommes soumis et qu’il nous faut tenter d’agir, si agir est bien le mot juste.

![]() Nous sommes en train de passer d’un régime lié à la vision à un régime lié à l’hallucination.

Nous sommes en train de passer d’un régime lié à la vision à un régime lié à l’hallucination.

![]() Nous sommes en train de passer d’un mode d’existence basé sur la conscience et les formes unifiées d’un moi/je qui pour entretenir des relations complexes sont perçues et vécues comme deux aspects d’une même personne, à un mode d’existence basé sur ce que fait de mieux, je nommerai, un « moi divisé » et qui en fait est un « sujet explosé » qui pourtant ne s’écroule ni ne s’effondre. Il faudra donc tenter de comprendre en quoi les images techniques permettent à ce sujet explosé de continuer à fonctionner sou un régime qui n’est plus celui de la conscience.

Nous sommes en train de passer d’un mode d’existence basé sur la conscience et les formes unifiées d’un moi/je qui pour entretenir des relations complexes sont perçues et vécues comme deux aspects d’une même personne, à un mode d’existence basé sur ce que fait de mieux, je nommerai, un « moi divisé » et qui en fait est un « sujet explosé » qui pourtant ne s’écroule ni ne s’effondre. Il faudra donc tenter de comprendre en quoi les images techniques permettent à ce sujet explosé de continuer à fonctionner sou un régime qui n’est plus celui de la conscience.

![]() La raison liée à l’idée au phantasme d’une stabilité indestructible comme référent majeur permettant la constitution des discours de vérité, cette raison fait plus que vaciller. Elle est emportée par un maelström de croyances qui témoignent moins d’une bêtise de l’humanité que du fait que le problème que l’on croyait réglé de la domination de la raison et de la conscience sur les formes du pensable et du vécu n’est pas réglé du tout. Ce remplacement de l’analogique par le numérique, ceci étant entendu métaphoriquement, nous conduit dans un monde qui n’est plus gouverné par les formes majeures liées au principe de raison, le principe d’identité et le principe de non-contradiction.

La raison liée à l’idée au phantasme d’une stabilité indestructible comme référent majeur permettant la constitution des discours de vérité, cette raison fait plus que vaciller. Elle est emportée par un maelström de croyances qui témoignent moins d’une bêtise de l’humanité que du fait que le problème que l’on croyait réglé de la domination de la raison et de la conscience sur les formes du pensable et du vécu n’est pas réglé du tout. Ce remplacement de l’analogique par le numérique, ceci étant entendu métaphoriquement, nous conduit dans un monde qui n’est plus gouverné par les formes majeures liées au principe de raison, le principe d’identité et le principe de non-contradiction.

![]() Enfin, la logique verbale et discursive liant universel et force de structuration se voit remplacée, dans cette fonction, par la « logique » ou les logiques rendues possibles par les images techniques.

Enfin, la logique verbale et discursive liant universel et force de structuration se voit remplacée, dans cette fonction, par la « logique » ou les logiques rendues possibles par les images techniques.

Le mensonge absolu est le résultat de ce changement de paradigme vu du point de vue de la conscience.

Mais quelle est la forme du monde lorsqu’on le voit du point de vue de cette nouvelle forme de subjectivation, un terme qu’il faudra abandonner mais je n’ai rien de mieux pour l’instant ? Est-ce que les images techniques sont susceptibles de jouer le même rôle que la métaphore, ou bien est-ce qu’elles mettent en place un processus de translation mentale et psychique différent ?

C’est ce que nous tenterons d’aborder la prochaine fois en commençant l’analyse du livre de W.J.T. Mitchell, Cloning Terror.