Accueil > Les rubriques > Images > Peinture, corps et théologie - II

Peinture, corps et théologie - II

Interprétation poétique du sens pictural

,

Quatrième partie

En guise de prémisse, partons d’un paradoxe. Pour qu’un dieu existe, il lui faut ordinairement une sorte de corps. Le corps de l’entité qu’il est, y compris dans son défaut de corps identifiable. Cela est vrai bien qu’il soit dans sa nature de dieu d’être invisible et donc fait d’une substance autre que celle des corps vivants et matériels. Par ailleurs, pour qu’un corps existe, un corps vivant humain propre à quelqu’un, il ne lui suffit pas d’être organiquement réel. Il lui faut se soutenir de l’assomption d’une image de lui-même qui ne peut être immédiatement matérielle, puisque l’image d’une chose dans toute sa complexité n’a pas vraiment d’existence indépendamment de la pensée et de ses pouvoirs de représentation figurative ou conceptuelle. Dans la nature, s’il y a bien des reflets des corps, il n’y a pas d’images propres à ces corps. Un reflet est une réalité physique, tandis qu’un corps qui se profile de sa propre disposition identitaire et se projette en elle, ne peut se saisir en une image de lui-même que de façon non-simultanée, non-immédiate. Le regard sur l’image de soi comme regard de soi à soi-même, sur soi-même, ne se peut figer dans une impression matérielle, comme celle du reflet dans le miroir qui n’en est qu’une occurrence physique, mais pas sa seule réalité, puisque celle-ci est aussi mentale et mémorielle. Pour se voir soi-même, il ne suffit pas de se regarder dans un miroir. Le reflet du miroir ne prend sens qu’investi de la valeur d’image de soi. Conjointement, l’image du miroir persiste dans la mémoire indépendamment de sa vision physique comme attestation de soi. Par ailleurs, il faut observer que toute représentation figurative du corps propre repose sur une succession de traits, de définitions graphiques ou picturales de sa forme qui nécessitent une composition, le composé temporel d’une composition figurante qui diffère de la perception immédiate d’un reflet. Pour autant, nous recherchons dans le miroir une image suffisante de nous-mêmes, mais plutôt que celle de notre identité corporelle, il s’agit de celle de notre personne. Ce que nous cherchons à pénétrer, à contempler en nous regardant dans le miroir, c’est notre face, notre figure comme figurante de nous-mêmes, de notre être personnel.

Il y a donc une relation de polarité entre d’une part le dieu qui a besoin d’un corps pour nous devenir visible et donc pouvoir être, et, d’autre part, nous autres les êtres humains qui avons bien besoin d’une image immatérielle pour nous assurer de notre identité personnelle. Ce qui a lieu d’être bien que nous ayons déjà matériellement identité par notre existence organique et corporelle, par son unité réelle. Il faut donc que le dieu soit peint, si on ne peut pas le photographier. De même, nous autres, nous avons besoin d’être peints ou photographiés pour nous assurer d’être bien personnellement nous-mêmes, pour être là. Il y a donc un point d’homonymie entre la figure apparaissant incarnée du dieu et la figure représentée de soi, puisqu’à chaque fois, il s‘agit de passer de l’immatérialité à la matérialisation, ou inversement, de la simple matérialité à sa figuration plus ou moins immatérielle. Le point de jonction est dans le fait de devoir dessiner l’existence d’un être qui est doté d’une personnalité singulière, celle d’être soi. Artémis, Apollon, Zeus, Aphrodite et Athéna, doivent se revêtir d’une apparence corporelle, qu’elle soit matérielle, spectrale ou figurale, pour être ce qu’ils sont et pouvoir se présenter au regard. Tout autant, chacun a besoin de se voir représenté dans son corps et son image pour pouvoir s’identifier comme lui même. L’apparence corporelle comme image donnée de soi est donc la clef immatérielle de toute existence matérielle, puisqu’il n’y a pas de dieu si ce n’est à l’image des hommes, ou bien d’un animal. Un dieu sans figure, hormis celui de la parole juive, n’existe guère, ou sinon, il lui faut se manifester par la figure d’un homme qui atteste de son être, poète, devin, prophète ou prédicateur. Il sera alors une parole qui nomme. Mais ce peut-être aussi un peintre ou un sculpteur qui atteste de son existence. Il sera alors une image. Quel est le nom de cette image, nous ne le savons pas toujours, hormis dans les temples grecs antiques et les églises chrétiennes orthodoxes où les figures sont nommées par une inscription qui les accompagne.

Homme qui se représente ou dieu qui se présente, dans les deux cas, l’image, comme l’apparence perçue d’un corps et d’une personnalité, est nécessaire à l’attribution d’existence comme son supplément indispensable. On sait qu’à cela, il faut adjoindre la voix, le son d’une parole qui ressort de l’image. Or, paradoxe supplémentaire, si les images apparemment ne parlent pas, elles ne nous parlent pas moins, ne serait-ce que parce que nous les faisons parler. Quand le dieu est sculpté, son image artificielle de corps matériel n’est que l’évocation de son existence immatérielle. Il n’est donc qu’un simulacre, qu’un artefact, voire un simple nom habillé d’une image. Or si vous-mêmes êtes sculptés, c’est la même chose. Ce n’est pas vous qui êtes matérialisés dans votre substantialité, c’est seulement votre image corporelle et elle n’est pas non plus incarnée dans la statue qui ne fait que la représenter, puisque cette dernière est inanimée. En ce sens, toute matérialisation de l’image de soi ou du dieu, du corps, ne fait que matérialiser un immatériel en le symbolisant. On peut donc admettre qu’il y a là comme une triplicité formée de trois instances qui sont respectivement : le corps, l’image de celui-ci et sa figuration. Trois instances donc qui, entre elles, jouent à un jeu de composition et qui s’adossent à une quatrième qui les fait tenir ensemble et les transfigure toujours. Disons que ce quatrième est comme un tiers qui découple ces deux dyades opposées et complémentaires que sont le couplage immatériel du corps et de l’image, puis matériel de l’image et de sa figuration. Il s’agit du soi, de cette personne animale, humaine ou divine, posée comme une et à laquelle se relie inévitablement toute cette disposition représentative qui apparie corps, image et figuration. Or nous avons vu que, structurellement, c’était la même chose et qu’une même loi alternativement de présentation et de représentation obligeait, d’une part, le dieu à se matérialiser dans une apparence qui délivre de lui la forme de son image, et, d’autre part, la personne humaine à se dématérialiser dans la forme et la figure d’une apparence de soi. En jouant avec les nombres et les mots, on dira qu’il faut donc poser un rapport de trois sur quatre, ou bien celui d’un quatre sur trois pour comprendre la loi des images, c’est-à-dire, si l’on veut, regarder les images de trois quarts ou les surplomber de quatre tiers. Mais on peut encore l’écrire comme le rapport de un sur trois, du tiers, du rapport de l’un et du trois qui est trinitaire du fait de son supplément unaire qui le fait être sous condition du quatre. L’unité d’une trinité se soutient de la subsomption d’un englobant ou d’un liant qui induit de poser un rapport à quatre pôles. Un, deux, trois, plus un qui tient les trois, donc quatre. Pour les lecteurs avertis de La République de Platon, un tel rapport est éminemment structural.

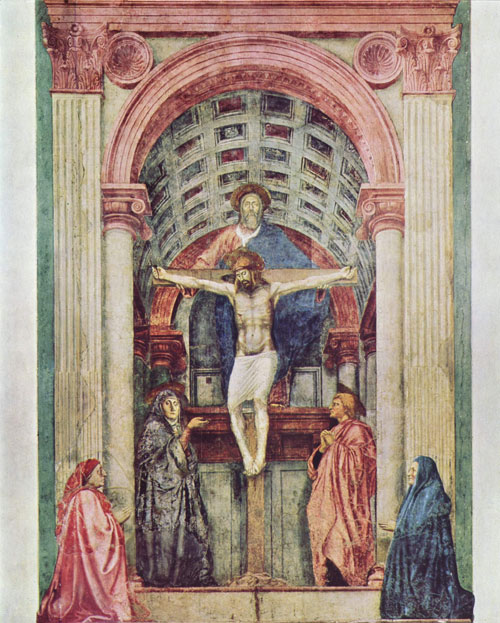

J’ai annoncé que nous parlerions du rapport du corps et de la théologie, du théologique et de la représentation du corps. Venons-y à travers la légende chrétienne. Vous le savez, dès qu’on évoque le christianisme, on aborde nécessairement la question de la trinité, du trois en un. Dans la fable ou le récit de l’incarnation, comme vous voudrez, Dieu qui originairement dans le judaïsme biblique est unaire, il est celui qui est de toute éternité, advient et apparaît au monde sous la figure d’un trio. Le Père, le Fils et le Saint Esprit qui, pourtant trois, sont une seule et même personne. C’est là un mystère salvateur qui, après la mort tragique du Christ lui assure tout de même sa résurrection, comme autrefois le dieu égyptien Osiris. Autrement dit, il s’agit du rapport de trois personnes en une seule nature, c’est-à-dire transposé dans notre typologie, du corps, de l’image et de la figuration. Le Père est le corps immatériel et invisible de Dieu qui unifie le monde. Le fils la figuration matérielle et charnelle de celui-ci. L’Esprit l’image immatérielle détachée de l’être de Dieu et de ses intentions comme viatique et navette entre ses composants, un paraclet. Par ailleurs ces trois ne font qu’un, le Dieu unique en étant la conjonction indivise qui les transfigure en une seule personne valant absolument, un soi toujours éternel. Or un tel mystère, à défaut de pouvoir se comprendre, a dû se voir représenter, accéder à une certaine visibilité figurative. Il faut savoir que, le plus souvent, le recours à la représentation, c’est là la fonction ingénieuse de l’imagination comme le soutient Descartes, permet de résoudre, de réduire une difficulté logique qui échappe à notre entendement, à notre intelligence abstraite. Si vous ne comprenez pas quelque chose, faites-vous en une image figurable et ça ira beaucoup mieux. Car comment établir l’existence et la présence d’un dieu, cette fois absolu et universel, si l’on n’en peut faire une image ? A ne pouvoir se matérialiser dans un artefact, dans une figure de son être, il risque de se retirer dans le secret inaccessible d’une absolue invisibilité, d’une terrible inaccessibilité. Il risque alors de donner lieu à quelque théologie négative et sceptique qui, si elle cesse d’être mystique, livrera le pauvre soi humain à une errance marquée par cette mort sans remède qui affecte finalement la chair et la jette tragiquement dans la tombe. Il faut donc de toute nécessité pouvoir incarner un tel dieu, non seulement pour lui donner de l’existence, pour lui attribuer les perceptions et les émotions de cette chair qui fait la substance des corps, mais également pour l’identifier à nous-autres. C’est là, pour chacun, la garantie de la matérialité immatérielle de Dieu, pour ainsi dire, et de notre possible et incroyable éternité personnelle. Ce en quoi, sans être nécessairement des chrétiens, nous sommes tous des croyants, car nous ne croyons pas vraiment à la mort, à l’absence effrayante de toute figure possible de nous-mêmes, mais à la survie des images ou d’un corps des images. Car, dès qu’il n’y a plus d’image qui tienne, il y a de la tragédie, du silence et de l’absence. C’est ce que le peintre Cy Twombly écrivait et dépeignait sur ses dernières toiles, en assez grands caractères pour qu’on le voie bien. Ce qui est très aveuglant, à moins qu’une femme, Rindy Sam, ne vienne y déposer effrontément la trace et le foyer d’un baiser, du symbole de ses lèvres. Posant de la sorte sur l’image absente celle de son propre corps, de la trame infuse de sa chair, comme autrefois la paroi des cavernes pu retenir le symbole de la fente du corps qui est aussi le symbole du désir. Comme le baiser d’une femme se dépose sur le silence pâle de la toile dépeinte de Twombly, dans le récit chrétien, Dieu doit s’incarner dans la chair. Il se fait homme et s’engendre dans la figure de son fils par la voie du corps d’une femme. Avant déjà, les dieux s’unissaient aux mortelles pour engendrer des héros. L’image céleste doit en passer par la chair du corps pour devenir figure et se faire existence, pour que l’absence du Dieu advienne à la présence. Pour autant, ce dieu unique incarné sera supplicié, pourfendu, martyrisé. Il devra pâtir et trépasser pour rejoindre son être immatériel, pour atteindre à son apparence de Dieu et devenir une image enfin réelle, celle de l’esprit éternel. Car devant les icônes chrétiennes, ce sera la présence spirituelle réelle qui les inspire qui les rendra vivantes et évocatrices dans le regard du fidèle, en révélant par l’image les secrets invisibles et désormais présents dans celle-ci du drame christique.

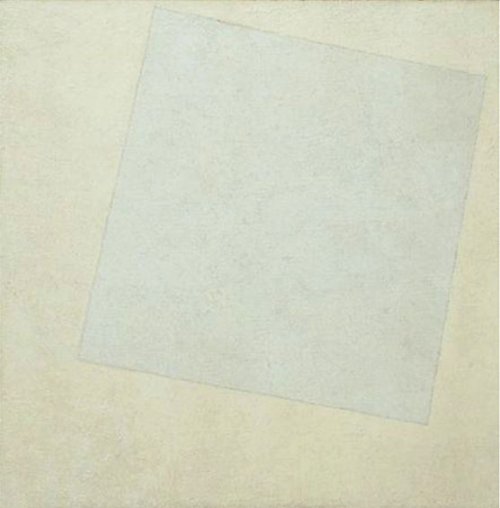

Dès que la substance du Dieu unique se trouve prise dans la chair, aliénée au visible, il faut détruire cette chair prise dans la mort pour qu’il retrouve son existence immatérielle. Il faut donc que le corps vivant organique redevienne un corps vivant spirituel, une apparence immatérielle comparable à une image. Le supplice et le meurtre du fils servent à cela, à restituer au Père son existence immatérielle de Dieu, sans qu’il ait, lui, à pâtir de la mort. Le départ du Fils signifie le retour inamovible du Père, d’un père sans descendance si ce n’est ici celle d’un fils mort. La destruction de la figuration charnelle instaure le règne de l’image spirituelle, sa confirmation ontologique comme un corps immuable abstrait, à la fois intangible et tout autant réel, jamais en lui-même engendré. Dans l’affaire, c’est la dimension charnelle du corps qui sera niée en tant que lieu du spirituel, de l’image de l’esprit éternel. D’où l’ambiguïté des images dans le christianisme, puisqu’à la fois elles exaltent le corps chrétien, immortel, et en même temps, montrent la chair, mais pour la spiritualiser et donc la nier dans sa nature sensuelle. Or, c’est bien dans cette chair sensuelle que se sera produite l’incarnation du spirituel, dans l’incarnat des images de la chair peinte, puisque le lieu du spirituel, sa figuration réelle, c’est bien d’abord la chair, les images n’ayant pas en soi d’être, si ce n’est celui d’idoles et de spectres. Pour ainsi dire, c’est en tuant la chair maudite que l’on fait advenir l’existence immatérielle et délivrée de toute mort du Dieu chrétien éternel pour chacun. Ce faisant, celui-ci qui avait pu endosser figure humaine en s’incarnant redevient invisibilité, mais cette fois comme une présence. Quelle est la nature de celle-ci ? Elle est l’apparence ou la forme d’une figure spectrale qui peut traverser les murs, qui est délivrée de la matière tout en restant à l’image d’un corps, d’un corps sans chair. Le Dieu mort et ressuscité du christianisme prend donc la forme et la figure d’un spectre éternel. Il peut donc nous apparaître, donner lieu à des apparitions. Autrement dit, il est devenu une image immatérielle, un corps vide de sa chair. Celle-ci a disparu dans la résurrection, le tombeau est vide. De sorte que si le Dieu unaire du judaïsme ne pouvait jamais se montrer au regard, le Dieu trinitaire chrétien, du fait d’avoir été mort peut réapparaître sous la forme d’une image errante qu’il faudra fixer par des figurations liturgiques. En ce sens, la religion chrétienne dans sa forme la plus authentique est bien une religion de l’image, de l’icône, comme le montre fort bien Marie-José Mondzain. Non pas une religion de la figuration idolâtre du corps, ce serait un contre-sens, mais une religion de la spiritualité immatérielle des images, parfois spectrales, mais succédant à l’incarnation. Ce en quoi, on pourrait soutenir, on pourrait seulement, que tout peintre est chrétien, même s’il s’adonne à l’abstraction géométrique comme Mondrian. On me répondra que les premiers peintres de la préhistoire ne l’étaient pas. Certes, mais par chrétien, il faut entendre ici une expérience spirituelle de l’image que la religion chrétienne a institutionnalisée à sa façon comme un universel anthropologique. Pour ce faire, elle aura mêlé paradoxalement ensemble le judaïsme du Dieu irreprésentable et à la voix unique avec le polythéisme des figurations et apparitions de l’image, pour les déplacer et les transposer tous deux dans un étrange sacrifice de la chair individuelle mortelle qui en est tout autant la célébration par l’image spiritualisée.

Reprenons maintenant la question du corps et de la théologie autrement. Nous avons soutenu que, dès qu’il y a des images, fussent-elles spectrales, et qu’elles viennent à se voir représentées malgré leur immatérialité foncière, il y a aussi nécessairement figuration et corporation. Le visage, la face et le corps, se voient alors également représentés. C’est là un retournement dialectique. Si le Christ est avant tout figuré dans la peinture par son visage qui le transfigure, il n’est pas sans corps, ne serait-ce que celui de son supplice et de sa mort ou de ses diverses apparitions. Il n’y a pas là de corps sans visage, il est le sommet de celui-ci. Plus précisément, le visage vient figurer celui, celle, qui habite le corps, qui s’incarne dans son corps et qui est donc une personne, un sujet humain singulier. Il n’y a donc pas de figuration possible sans corps, car un visage qui symbolise quelqu’un, une tête, appartient à un corps, même si on ne le présente pas intégralement dans l’image représentée qu’on en donne. Ainsi, un visage sans corps ne se peut, si ce n’est comme masque spectral immatériel ou comme figure terrifiante de la décapitation. Mais dans ce cas, le visage du mort a encore un corps, celui de sa tête. Ce que de telles figures de décapités ont pour nous de terrifiant, c’est qu’elles nous montrent la destruction de la figure du corps comme celle de la personne qui l’habitait, qu’il n’y a plus là de résurrection possible d’un visage spectral ou spirituel détaché du corps, d’un soi qui serait préservé de la destruction de la chair. Dans le tableau du Titien, Salomé est charnellement et spirituellement vivante, alors que Saint Jean Baptiste est corporellement et spirituellement mort. C’est là représenter la revanche de la chair spirituelle vivante d’une femme sur le corps spirituel mort masculin, du désir sur le renoncement, du paganisme sensuel de la chair sur le christianisme ascétique du pur esprit. C’est donc être chrétien et païen à la fois, dans un étrange assemblage qui se soutient peut-être aussi de cette coupure du christianisme avec le judaïsme que symboliserait le supplice de Saint Jean-Baptiste. Mais pour que la résurrection chrétienne reste idéalement possible, il faut que le corps entier imaginaire, spirituel et spectral, puisse se détacher de la destruction de sa figuration sous forme charnelle. Il faut qu’elle ne l’entame pas. C’est bien pourquoi les saints chrétiens, dans la légende, peuvent après leur décollation marcher en tenant leur tête dans leurs mains. Leur destruction charnelle ne peut jamais entamer l’image identitaire du devenir spirituel de leur corps qui appartient à l’éternel et les transfigure personnellement au-delà de la division séparatrice de la mort et de la vie.

Dès qu’il y figuration d’un visage, comme nous venons de l’observer, il y a donc aussi un corps, qu’il soit spirituel ou charnel. Cependant, il peut y avoir des corps sans visage net. Ce sont des figures de l’ombre, le contour d’un être dérobé dont l’identité se dissimule, mais qui n’en est pas moins un être potentiel, donc la figure défigurée de quelque chose, le simple schéma ou esquisse d’une existence possible, d’une bordure d’être. Monstres, diables, bêtes, démons, d’être représentés parfois sans visage ne les fait pas sans identification possible, sinon leur paradoxale non-existence, leur indiscernabilité, ne serait pas une existence. En revanche, un visage dont nous n’aurions plus la subsomption du corps serait quelque chose d’impossible ou d’effroyable. Ou bien ce ne pourrait être que la figure d’un masque animé, d’une existence artificielle et magique dont le corps non-visible serait l’esprit invisible qu’il contient. Tout cela pour vous montrer, mais je ne le montre guère, qu’un corps ne se peut sans endosser tôt ou tard la forme d’un visage, ou a minima la face d’une identité, et, inversement, qu’un visage distinct se soutient nécessairement d’un corps, fût-il seulement spirituel. Le corps est donc un principe quasi matériel, au moins ontologique, d’identité ou d’unité, même comme ombre du visage. Il est la condition formelle ou matérielle nécessaire d’une existence, fût-elle divisible en charnelle, corporelle et spirituelle, avec les différents couplages ontologiques et théologiques que nous avons évoqués. Rien ne pourrait se voir attribuer une identité, un genre, une personnalité, un nom, un sexe, à défaut d’avoir un corps, mais aussi de tendre à disposer d’une face, d’une façade, c’est-à-dire d’une unicité dont la forme suprême dans la hiérarchie des êtres est celle du visage de la personne humaine. Cela, il faut le soutenir bien que Descartes nous ait enseigné que d’avoir un corps ne nous faisait pas identiques à celui-ci, du fait de la dualité des substances corporelles et pensantes dans sa philosophie. Ce qui n’est pas faux si l’on s’en tient à la différence du corps, de l’image et de la figuration, comme je l’ai proposée. Car une telle face, bien qu’elle soit arrimée à un corps et lui donne son identité potentielle, son « visage », ce peut-être aussi la figure peinte d’une plante, n’en est pas moins aussi une image flottante immatérielle qui ne vient se figurer matériellement que dès qu’elle est associée à un corps en son unicité. Trois ici font bien un. L’image, la figure et le corps, sont transfigurés par l’unicité idéale du visage humain.

A partir de quoi, on peut soutenir que le principe d’identité dont Aristote a fait l’opérateur ontologique et logique premier de toute pensée, ce n’est pas l’unicité d’un visage, c’est l’homogénéité que recèle un corps comme seul support réel d’une figure et d’une image, puisque à défaut de ce corps, rien de la permanence d’un identique et de sa forme ne pourrait tenir. C’est dire que rien ne serait identifiable. Car c’est bien parce que les corps ont une forme matérielle, une identité et une unicité apparente, que celle-ci peut se voir représentée par des figures, concrètes ou abstraites, iconiques ou symboliques, analogiques ou schématiques, figuratives ou spectrales. Sinon, pour désigner les corps, il faut pouvoir s’en remettre à des lettres qui figurent encore tout autrement, bien qu’elles soient distinctes de la figuration. En ce sens, représenter quelqu’un ou quelque chose, c’est toujours d’abord représenter un corps, fût-il une forme indicielle, une trace, une tache de couleur ou un simple foyer de traits. Le support sur lequel elles se disposent donne de fait corps à ces trames, traces, projections. Dans la peinture, Jackson Pollock et Willem de Kooning sont ceux qui seront allés le plus loin dans la remise en cause, non point de la seule figuration représentative, mais dans l’hypothèse d’une peinture presque sans corps initial référent, y compris de couleur, ce que ne faisaient pas encore Nicolas de Staël et Mark Rothko. Pollock fait de la fibre du mouvement la matière du peintre jusqu’à saturation par densité. De Kooning fait de la vibration des couleurs hors de la forme distincte le surgissement de toute image exempte de figuration. Ce en quoi, héritiers d’un travail de la dé-figuration, ils auront tenté d’ouvrir la voie d’une peinture de l’in-figuration, celle d’un corps paradoxalement sans-corps ou incorporel, ou d’un hyper-corps pictural sans figure ni préfiguration. En cela, ils furent les premiers peintres à rompre avec la théologie en général, ou à délier en particulier l’art pictural du christianisme. Ils furent les premiers peintres non-chrétiens. Car, comme nous l’avons postulé, si tout peintre est chrétien par son rapport à la figure et à l’image, il y a eu au moins quelques peintres qui ne l’ont plus été dans leur expérience de l’in-figuration et du corps.

Il n’en reste pas moins que la toile peinte et la matière picturale des couleurs, la densité des empreintes et des trames, des complexions, ne sont pas sans existence concrète et conservent donc quelque chose de la matière d’un « corps » et d’un tissu de traces. Car, finalement, Pollock et De Kooning auront produit des images sans figuration, mais qui sont tout de même encore des images. Il s’agit de ces visions que l’esprit humain traverse quand, ayant exagérément ouvert les yeux sur la matérialité des choses peintes, il ne peut plus les refermer sur l’intériorité désormais inconsistante de la figure des images. Cependant, quand une telle figuration se retire résolument, il n’est pas certain qu’on puisse supprimer tout autant image et corps. Au contraire. Car, à défaut d’être saisie dans les traits d’un visage, d’une figuration personnifiée ou d’une représentation réaliste, l’image s’accroche d’abord au corps, à ses mouvements et à sa face, voire à ses faces, à l’opacité de ses volumes, fussent-ils d’abord rendus indistincts. Pour autant et est-ce donc là une limite objective, dès qu’un enfant dessine un objet, il lui fait assez spontanément une tête, une face, c’est-à-dire des yeux, un nez, une bouche. Surtout des yeux, ces yeux du regard autour desquels s’assemblent symboliquement de façon naïve toutes nos figurations et dont la globalité du visage procède nécessairement. Il s’agit du singulier regardé-regardant du regard d’un autre qui me renvoie aussi mon image. Dans l’œil de l’autre, comme dans un miroir, je peux voir l’image de ma face et mon regard porté sur lui. Pour autant, avoir une face, des yeux, une bouche, un nez, ne fait pas encore de celle-ci un visage, la personnification d’un soi psychologique dans une figuration.

Dans les peintures pariétales, pour revenir à elles, il n’y a pas à notre sens tant de visages. Il y a plutôt des têtes et des corps. Certes, les animaux représentés ont plus ou moins des faces porteuses d’expressivité, mais les schémas, les gravures, les sculptures, qui symbolisent des personnages humains, s’ils ont corps, têtes et faces sommaires, ne portent pas d’emblée un visage bien distinct par lequel ils exprimeraient leur être tout entier. Il n’y a pas de focalisation représentative particulière sur la figure du visage. Plus tardivement et dans un tout autre registre, Auerbach indique que, durant l’antiquité latine, le terme de figura n’a que très rarement signifié la notion de visage, mais toujours d’abord celle d’objet façonné, puis de forme, de statue, de figure rhétorique et de simulacre. On peut affirmer que ce qui a précédé dans la représentation de l’existence humaine, de ses images, n’est pas la figure de soi comme un visage, mais plutôt trois autres choses : l’identité à soi du corps, la perception représentée du regard visionnaire et l’intelligence de la main en guise de signature. Si la main contresigne, il n’y a pas pour autant d’autoportrait. Par ailleurs et de façon plus générale, si l’on peut porter atteinte au visage, réel ou représenté, défigurer quelqu’un et ce faisant l’atteindre moralement profondément, dégrader son image, cela ne supprime jamais son existence corporelle et charnelle qui est la plus réelle, cela même s’il se voit gravement blessé, humilié et contraint dans sa personne. Au contraire, et c’est là une évidence, on ne peut pas détruire le corps de quelqu’un sans supprimer aussi toute son existence, le réduire donc à l’incertitude d’une image, désormais alternativement figurable ou effaçable. Si la calomnie est efficace, seul le meurtre annule le risque que nous fait encourir un ennemi. Les morts n’ont plus de figure, ils ne sont plus que des images, hélas. Défunt, l’être humain va au pays des morts ou bien en revient comme un spectre, image ou figuration, mais il a cessé d’être auprès des autres corps en ayant perdu le sien qu’il faudra enfouir ou brûler. A ce mort, on peut donner un corps artificiel en sculptant son effigie, en lui prêtant la parole, mais il n’en est pas moins absent. Il n’y a guère qu’un dieu qui puisse survivre à la destruction de son corps, et, de plus, cela n’arrive que fort peu, si ce n’est à certains d’entre eux au sein de cycles cosmiques où la mort est une regénérescence. D’ailleurs, toujours dans l’art pictural de la préhistoire, s’il peut y avoir des corps sans visage précisé, des faces dont le corps n’est pas non plus intégralement représenté mais seulement suggéré, il ne peut y avoir des corps sans aucune tête, si ce n’est déjà démembrés par la mort, ou sexualisés, décrits et signifiés par leurs attraits sensuels. Dans les peintures de la préhistoire, les hommes blessés ou tués ont une tête, les animaux en ont une, bien qu’ils soient des proies chassées, les spectres aussi. Seuls les corps féminins peuvent en manquer, sans doute parce que l’attirance pour leur chair et pour ce que symbolise la représentation de leur corps semble pouvoir les faire sans visage, comme si chair et désir étaient aveugles. Vous le savez, la face féminine jamais ne va de soi dans le regard masculin. Ce en quoi, dès la préhistoire, elle se serait vue éludée pour ces raisons fantasmatiques qu’on peut supposer aux hommes depuis Freud. Il s’agit de toutes celles qui font les femmes corps-objets impersonnels du désir et imaginairement corps-castrés ou réduites symboliquement à des fonctions de génération.

Le corps apparaît donc comme le premier support ontologique de l’identité qu’elle soit posée comme ontologique, logique ou picturale. En ce sens, il aura bien fallu qu’un dieu désormais unique puisse avoir un corps identifiable, donc aussi figurable, pour que la nouvelle religion de ce dieu soit possible dans son extension universelle et efface tous les autres dieux aux multiples figurations. Or ce dieu unique de la foi juive, il n’avait pas d’image et pas de corps discernable. Son être n’était que de langage. Pour les adeptes et prédicateurs du Dieu unique chrétien, il fallait donc que son existence immatérielle et littérale, dans son nouveau devenir monde essentiellement spirituelle, puisse se matérialiser sous la forme d’un corps de chair pour atteindre et pouvoir supplanter les diverses croyances théologiques des païens. Et c’est bien à ce corps de chair que le pouvoir romain s’en est pris dans le récit chrétien en le suppliciant, parce qu’il contestait à la fois l’ordre impérial et les institutions juives, lui permettant de la sorte de se transfigurer en passant de l’histoire à l’éternité au sein même du monde temporel et mortel, celui des humains. Un tel récit aura permis que se forge une nouvelle alliance théologique du corps, de l’image et de la figuration, ni juive ni païenne. Elle a ainsi pu se substituer culturellement aux anciennes apparitions imaginaires du polythéisme, à la figuration corporelle statutaire et impériale de l’État romain et à la séparation juive de la chair vivante et du Dieu incorporel de la loi écrite, en son défaut d’images. Depuis, l’art n’a pas cessé de nous raconter cela dans la floraison jubilatoire de ses multiples figurations d’images peintes et sculptées de la scène chrétienne. Mais ce n’est pas tout. Une telle légende de l’incarnation christique et du double matériel de sa représentation picturale a tellement pris forme de réalité que peu d’entre nous aujourd’hui, même s’ils n’y croient pas, peuvent douter de l’existence réelle de la personne du Christ qui, historiquement, n’a jamais été attestée par aucune source objective. Pourtant, il est quasiment impossible de la nier. Et si nombre d’entre nous sont athées, se déclarent sincèrement tels, presque aucun ne peut facilement douter de l’existence d’un certain prédicateur juif dont la geste héroïque tragique aurait été par la suite fictivement divinisée par ses adeptes. Il est impossible pour les occidentaux de ne pas y croire du tout, y compris pour ceux qui ne sont pas chrétiens de culture et de naissance. Le Christ nous occupe et fait encore partie de nos mythes et de notre histoire, sans qu’en lui réalité et fable soient dissociables. C’est pour vous dire la force des images quand elles en viennent à se matérialiser et à devenir des figures symboliques du corps. Cependant, ce Christ figure d’un dieu vivant, est aussi le personnage que raconte et assemble un ensemble de textes et c’est d’abord par le verbe de ceux-là qu’il est advenu à l’existence. Rancière disait bien que l’image tenait avant tout sa possibilité, son statut et son sens, d’un discours qui la fait être et la rend nécessaire. Et, après tout, Ulysse, Hector, Agamemnon, et Iphigénie, parmi nombre d’autres personnages, existent, eux aussi, sous forme d’images et de figures quasi réelles, comme si nous les connaissions naturellement, mais cela du fait de l’enseignement rhétorique et littéraire et de sa trace institutionnelle depuis la Renaissance. Or comment des textes peuvent-il faire exister comme des personnes historiques et quasi réelles des figures légendaires ? Très certainement, il y faut l’animation des images dans les discours transmis et la parole testimoniale, la figuration narrative et rhétorique, mais pas seulement. Il y faut également des figurations matérielles des images qu’ils colportent, il faut qu’elles puissent aussi s’incarner, faire corps. Ce en quoi les théologies et les religions ont besoin de l’art pour donner une existence corporelle et charnelle à leurs dieux et héros, à l’exception des théologies d’un dieu unique dépourvu absolument de visibilité. Et si ce n’est pas la peinture et la sculpture qui forgent cette existence corporelle, le récit poétique et épique le fera. Un texte lu, psalmodié, chanté, aussi a pouvoir de figurer des images et de donner corps aux légendes. Il n’est donc pas du tout certain que les figurations ne soient pas sous condition du langage.

Cinquième partie

Alors pourquoi croyons-nous encore à des fables, aux récits des grands ancêtres et aux images qu’ils suscitent ? Pourquoi, plus particulièrement dans le cas du mythe chrétien, quelque chose de ses images édifiantes ne parvient pas à s’effacer de nos croyances communes comme un réel figuratif, et cela au-delà des appartenances religieuses ? Le message chrétien, comme le proclame l’apôtre Paul, qui n’a jamais lui-même rencontré le Christ si ce n’est sous la forme d’une apparition ou d’une voix, donc de façon spectrale, n’est ni juif ni grec dans sa parole. Par cela Paul veut signifier qu’il s’adresse à tous les peuples et qu’il ne peut se comprendre ni à partir de signes révélés, comme le réclament les juifs, ni au régime des raisons qu’invoquent les Grecs. Dans la théorisation paulinienne du christianisme, l’argument prédominant est que la légende de l’incarnation du Dieu unique dans le Christ sauveur n’est pas selon lui un récit réservé exclusivement aux premiers juifs chrétiens, aux judéo-chrétiens, mais d’ordre universel, susceptible de s’adresser aux païens. Sans respecter ici la visée doctrinale explicite de Paul, de quelle nature est donc cet universel susceptible de déborder juifs monothéistes et grecs rationalistes ? Qu’a donc de possiblement universel la fable chrétienne ? Disons, c’est là notre hypothèse, qu’elle symbolise d’une manière à la fois exemplaire et édifiante, pour celui qui n’est donc ni juif ni grec, le problème de l’existence du corps et de son image au sein des diverses légendes qui figurent le divin. Rappelons ici que Saint Paul, Caius Julius Paulus, ou Saul de Tarse, est personnellement juif de religion et grec de culture, de surcroît citoyen et officier romain. Pour ainsi dire, dans la fable chrétienne, le Dieu unique, pour être le sujet de la création toute entière et pour tous les peuples, a besoin de se voir doté symboliquement d’un corps qui lui donne son être, son identité d’être un. Pour s’accomplir, il ne peut plus rester le témoignage d’une simple voix, la parole d’une révélation et de son texte législateur. Il lui faut être comme doté d’un corps passé par le monde visible et qui fasse de lui une figure. Dans l’orthodoxie juive, il n’y a pas de figuration possible du corps d’un dieu que l’on ne peut ni voir ni rencontrer sans dommages. Il serait donc dans son essence de Dieu créateur d’être sans figuration possible, sans image, mais aussi peut-être sans corps, sans présence corporelle. Un tel dieu implique alors une déliaison du créateur et de la création que seule une loi austère et une promesse de vie éternelle à venir peuvent transformer en une alliance avec l’homme, cela dans l’acceptation d’une séparation inexorable de la chair et des figures, des images et du corps, du vivant et du mort, sans que le lien du spirituel et du corps soit jamais lui-même aboli ni non plus empêchée la vision des images. Pour autant, si l’on prétend étendre le message du Dieu unique comme le fait Paul, n’est-il pas alors nécessaire de lui supposer philosophiquement un corps qui soit réel, un corps paradoxalement sans image qui advienne tout de même à quelque figure. Pour cela, un tel dieu devra également procéder de la puissance génératrice du corps d’une femme, donc de la chair matricielle et du vivant. Ce en quoi il redevient semblable aux anciens dieux du polythéisme grec qui furent tous engendrés et inséminateurs, ce que n’était pas le Dieu du judaïsme. Or c’est là le paradoxe d’un christianisme qui, à tant vouloir nouer dans une narration le corps, la figure et l’image, en vient à défaire l’opposition et la distance de la chair et de Dieu. Car si Dieu n’est pas lui-même engendré, ce en quoi il est logiquement le seul Dieu, peut-il ne pas avoir engendré, ne pas avoir inséminé d’une façon ou d’une autre les corps vivants dont il est l’origine et l’auteur en tant que Père éternel ? Car pour qu’il soit le Dieu qu’il est, il faut qu’il ait été cause de ce qui n’est pas lui, l’auteur du monde et des corps vivants et sexués, donc mortels et jouissants et faits de chair. On voit ici que la figuration de Dieu dans l’image du Fils vient établir une collusion entre Dieu et la chair qui suspend une séparation, une partition du ciel et de la terre propre au judaïsme. L’image invisible du corps peut alors se coupler de nouveau de façon théologique avec une certaine figuration du visible, à l’ombre du Dieu. Si une telle orientation est propice à une conjonction du corps et de l’image dans une figuration, à l’art pictural, elle ouvre aussi la voie à une collusion possible de la chair, de l’image et du spirituel. C’est-à-dire à l’incendie d’une négation de la séparation de Dieu et du monde, sans retour vers aucune alliance distinguant par des signes visibles la différence du mort et du vivant, du divin et de l’humain. La figuration chrétienne, d’avoir tant cherché à relier l’image, le soi et le corps dans un universel temporel charnel distinct du judaïsme, propice à la représentation par l’art du spirituel, n’a-t-elle pas scellé tout autant le drame humain d’une suspension de la différence des hommes et de Dieu, du spirituel et du temporel, les précipitant dans une histoire sans fin et sans loi définitive ? Elle aura ouvert à une errance au bord de l’impensable qui ne se sera dévoilée que dans l’extinction formelle de la figuration des images, dans la défiguration des corps et de soi dont aura témoigné l’art moderne.

Par ailleurs, si l’on se place sur un plan philosophique comparatif, si le Dieu séparé et créateur juif ou le Dieu principe ontologique des philosophes grecs, n’ont pas été engendrés ni n’ont engendré, ils sont tout de même cause première, la seule cause de soi qui ne soit pas causée. Ils sont donc quelque chose d’unaire et d’éternel qui existe en soi. Et s’ils n’ont pas de face ou de corps identifiables, ni de figure et de forme propres, et ne sont donc en rien analogues aux êtres humains, puisque êtres sans image ni enveloppe physique, ils possèdent au moins un substrat d’existence et relèvent donc d’une existence substantielle et invisible tout autre que celles des corps, mais unifiée. Il y a donc là quelque réel qui se désigne par le nom de Dieu, ou par un impossible à le nommer. Dans la théologie biblique, Dieu est la voix-corps d’une existence personnifiée invisible et, dans la métaphysique grecque aristotélicienne, Dieu appartient organiquement au monde comme principe immatériel de son mouvement, un acte pur. Selon quoi, Dieu serait soit l’unicité substantielle immatérielle et intentionnelle d’un sans-corps originaire, soit l’unité originaire supra-corporelle finalisée d’une totalité qui contient tous les corps possibles. Un Dieu unique incréé n’est donc pas en sa définition dissociable absolument de toute corporéité, même posée de façon négative et conceptuelle comme une pure activité spirituelle séparée de la matière, mais condition de son existence et animation. Il faut qu’il participe ou concoure à une certaine corporation du monde. Pour autant, une telle corporation n’induit nullement nécessairement les couplages théologiques que nous avons mentionnés du corps et de l’image, de l’image et de la figuration, propres aux cultures de la représentation.

Il n’y a donc rien, si ce n’est le rien, qui puisse être sans corps ou qui ne soit déterminé négativement par rapport à l’idée, à l’image, à la figure, à la matière, à la forme d’un corps. Philosophiquement, la corporéité apparaît comme le corrélat nécessaire d’une existence dont on peut tracer le contour dans l’épaisseur de son ombre. De sorte qu’on peut renverser notre précédente perspective qui était de prétendre réunir et unifier image, figure et corps dans le soi personnel spirituel, et, cette fois, unifier le soi, l’image et la figure dans le corps comme le principe matériel le plus réel de cette unité. Car un être sans corps, je ne l’imagine négativement qu’à partir de mon corps propre, c’est-à-dire comme un corps qui serait délivré du vivant organique, de la mort et de la chair, un corps imaginaire transfiguré par son existence immatérielle qu’elle soit figurable ou non. On ne se débarrasse pas si facilement du corps, même à le disséminer dans des corpuscules et des énergies. C’est bien d’ailleurs toujours le problème du criminel de devoir faire disparaître le corps, les corps de ses victimes. Or il est impossible d’y parvenir à moins de les voir resurgir sous formes de spectres vengeurs, de figures de l’ombre. Si le corps a une ombre, il y a des ombres sans corps. Il y a toujours quelques traces qui persistent, y compris dans les cendres. Disons donc que rien ne peut-être totalement sans corps. A minima, c’est une trace photonique imprimée négativement sur une surface matérielle qui la supporte, en son défaut d’échelle. L’ombre d’une trace de corps, ainsi la célèbre photographie d’Hiroshima qui ne laisse d’un homme que l’empreinte de sa trace brûlée. Trace et surface sont les minima de toute existence qui se puissent nommer, si elle n’est pas dite. Ce en quoi toute théologie convoque plus ou moins une théorie du corps, du rapport du divin et des corps, même si le Dieu ne peut se voir identifier à un corps naturel vivant ou matériel. Dans le judaïsme, le Dieu unique comme existence immatérielle et invisible est bien le garant de la personne des vivants dans la différence de leur corporation comme garante de leur être.

Conclusion

Pour conclure, quelques mots sur à la peinture, sur la représentation dans la peinture et sur sa tendance à la défiguration. Il est possible d’observer que la figuration picturale n’a jamais été tout à fait indépendante de la sacralité. S’il n’y a pas de théologie sans une théorie des corps matériels, humains et divins, il n’y a guère de figuration, de recours technique à l’image, qui soit tout à fait étrangère à un sacré, ou à un rituel et à la célébration d’une dimension de mystère relié à l’image. Depuis les peintures pariétales jusqu’à Twombly, sans chercher à voir là un cycle historique caractéristique, l’indication d’un rapport à quelque sacralité, à un dérobé fascinant et tabou, à un franchissement infranchissable, ou à défaut à des formes cultuelles résiduelles, ont pu faire loi dans le travail des peintres. Certes il existe désormais un art profane, absolument détaché de toute théologie doctrinaire et autoritaire, religieuse, et cela depuis assez longtemps, mais rien ne prouve qu’il soit absolument exempt de toute sacralité, soit de façon négative ou bien sous la forme d’une sacralité profane que serait devenu l’art lui-même. Quant à nier le sacré et le théologique, à devoir exprimer explicitement son refus par une outrance d’impiété et de transgression mécréante, cela signale qu’il n’a pas totalement disparu, même de façon plus ou moins « spectrale » au sein des œuvres mêmes. Disons qu’il y a aujourd’hui de nombreux spectres de la sacralité et du théologique qui hantent les formes picturales. Piet Mondrian, Mark Rothko, Barnett Newman, pour ne citer que ceux-là, s’ils n’ont guère peint de façon figurative, se seront interrogés sur le rapport de l’image, de la figure, du trait, de la couleur, avec une dimension d’invisibilité, d’irreprésentable, avec un non-rapport de la représentation et du monde. Ils auront questionné la défiguration qui a permis l’émancipation du formel et l’émergence du figural. Ils auront pu de la sorte, dans leur travail pictural, interroger et faire l’investigation de la bordure d’invisible de l’image, des figures et des corps, qui fut autrefois corrélative du théologique et de la sacralité.

Au-delà de la représentation figurative, s’il n’y a pas d’irreprésentable qui existerait en soi, il y a tout de même du non-représenté qui se présente à la perception et dont le statut ontologique fait question dans son inexistence même, ou dans son existence hors de la représentation, et désormais aussi de la non-représentation. Il peut encore s’agir de la part sacrale du caché de l’image qui se retire du regard, du domaine du divin. Cet irreprésentable fait d’autant plus question que ce n’est plus dans le cadre d’un représenté discernable qui s’adosserait à du non-représenté, à de l’invisible, dans un couplage institutionnel du réel et du transcendantal qu’il nous « apparaît ». Il s’agit plutôt cette fois du couplage fort paradoxal en peinture d’une non-figuration avec de l’irreprésentable et qui atteste d’un impossible à présenter, mais déjà discerné dans son impossibilité. Il s’agit donc de quelque chose de non-présentable ou de non-figurable, situé en deçà de toute saisie symbolique minimale dans une culture picturale de la non-représentation, mais qui peut se percevoir infiniment comme tel. Traits, fentes, taches, photogrammes, projections, striures, graphes, coulures, empreintes, fragments d’objets collés, ne peuvent plus le saisir, bien qu’ils l’aient désigné. C’est la trame étrange d’un éblouissement ou d’un effacement improbable du support même de toute figuration, la surface suspensive d’une absence d’écran non-figurable qui défait la pellicule du temps, de l’espace et du corps, des corps. Quelle est sa nature ? Est-ce l’invisible invisibilité de l’ancienne substance incorporelle du Dieu ? Il est impossible de le dire. Un corps non-figurable qui ne retient plus sa totalisation dispersée et qui n’a plus de support, est-il encore un corps ? D’être sans figure possible ni surface possible de projection de la trame de son être, lui fait perdre ce qui le faisait tenir comme la totalisation d’une image, d’un complexe de relations, de significations, d’affects, de visibilité.

Dès lors, si la peinture a pu se voir définie originairement par Pline l’ancien, en référence à la skiagraphia des grecs, comme une trace de l’ombre, plus exactement comme la trace du contour de l’ombre du corps humain, que reste-t-il désormais de l’ombre de ce corps qui ne prit substance que de se voir investi d’images visibles et invisibles, tracé par des figures, matérialisé par les couleurs et les volumes et supporté par le dieu ? Les images d’aujourd’hui, qu’elles soient des images nues sans art, des images ostensives brutes de l’art, des images métamorphiques, comme les caractérise subtilement Rancière, dans leur pluralité diffuse et incertaine, se sont substituées aux images peintes d’autrefois qui étaient à la fois ressemblance dénotative, dissemblance artistique ou archi-ressemblance sacrale, cela après le double échec du programme d’un devenir vie de l’art et de celui d’un art sans aucune image. Dans leur prolifération, elles ne nous permettent plus de discerner ni le contour et la forme du corps, ni non plus ce qu’est une figure nette du visible et sa bordure d’invisible. Comme s’il n’y avait plus que du visible matériel et donc plus d’images du tout, ou au contraire seulement des images et donc plus de réel corporel et matériel distinct de la production fictionnelle illimitée du visible par des images. Dans les deux cas, un effacement de la différence entre le visible et l’invisible aura pu s’effectuer sans reste nous livrant à une indétermination de la différence entre le corps, l’image et la figure. Un défaut de théologie, si vous voulez. Un défaut qui signale également la rupture des anciens couplages institutionnels du corps et de l’image, de l’image et de sa figuration, polarités opposées que put réunir une triplicité qui fut à la base des récits de l’incarnation du divin dans l’humain.

Car c’est peut-être là qu’il faut pouvoir se situer, dans l’après-coup de l’impossible trame d’une ombre de la trace, de l’empreinte d’un éblouissement fatal au regard qui a achevé son œuvre dé-figurante dans la représentation picturale. Mais il nous faudra nous retourner encore une fois et redonner au contour de l’ombre de Pline son image peinte et ses figures possibles, cela sans jamais négliger l’ombre irréductible, sans oublier non plus la trace, dans un monde désormais fait d’images sans figures discernables.

Peindre encore peut-être.

Emmanuel Brassat

Paris, le 4 décembre 2011

Bibliographie

Aristote. Métaphysique. Paris, Vrin, 1981.

Auerbach, Erich. Figura, La loi juive et la promesse chrétienne. Paris, Macula, 2006.

Descartes. Méditations Métaphysiques. Paris, NRF-Pléiade, 1937.

Deleuze, Gilles. Francis Bacon. Logique de la sensation. Paris, Seuil, 2002.

Dufour, Dany-Robert. Les mystères de la trinité. Paris, Gallimard, 1990.

Durkheim, Emile. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris, PUF, 2005.

Leroi-Gourhan, André. Préhistoire de l’art occidental. Paris, Editions d’Art Lucien Mazenod, 1971.

Mondzain, Marie-José. Le Commerce des regards. Paris, Seuil, 2003.

Platon. La République. Paris, Gallimard-Pléiade, 1950.

Pline l’Ancien. Histoire Naturelle. Livre XXXV, chapitre V. Paris, Les Belles Lettres, 1985.

Rancière, Jacques. Le Destin des images. Paris, La Fabrique éditions, 2003.

Saint-Paul. Epîtres. Paris, Gallimard-Pléiade, 1971.