Accueil > Les rubriques > Images > Logiconochronie XLI — La saga des images I

Logiconochronie XLI — La saga des images I

Des images objets mentaux aux images dans la Bible en passant par Lascaux

,

La notion d’image est complexe. Ses significations multiples. Sa présence dans nos vies immense, incontournable. L’enjeu, ici, est de tenter de suivre les différents aspects de l’image à travers les siècles afin de mieux comprendre ce qu’il en est de notre situation aujourd’hui.

Des premières images aux icônes

I. Introduction

1. La notion d’image

La notion d’image est complexe. Ses significations multiples. Sa présence dans nos vies immense, incontournable. L’enjeu, ici, est de tenter de suivre les différents aspects de l’image à travers les siècles afin de mieux comprendre ce qu’il en est de notre situation aujourd’hui. Il est vrai que nous ne pouvons pas envisager la totalité de ces aspects, mais nous allons tenter à la fois de synthétiser les enjeux et de donner une vision transhistorique de la question. Le mieux, me semble-t-il, est de commencer en suivant le philosophe Vilèm Flusser par distinguer deux grand types d’images.

Dans un texte intitulé Le geste en vidéo, il écrit :

« Le moniteur est une surface de verre comme le miroir, mais comme il renverse le miroir, il ressemble plutôt à la fenêtre. En cela, il est comme la T.V. et différent de la toile de peinture et de cinéma, lesquelles sont des murs. La projection des diapositives et du film contre le mur est, génétiquement, un développement de la peinture dont l’origine se trouve sur les murs de Lascaux et d’Altamira. Le moniteur comme la T.V., est un développement de surfaces réflexives et transparentes dont l’origine est la surface d’eau observée par l’homme dit « primitif ». La vidéo se trouve sur une branche différente de l’arbre généalogique que celle du cinéma. Il faut rendre évidente cette différence pour libérer la vidéo et la T.V. de la domination que le modèle filmique exerce sur elles.

Par sa généalogie, le film se localise sur la branche suivante : fresque-peinture-photographie, et la vidéo sur la branche suivante : surface d’eau-lentille-microscope-téléscope. Par son origine, le film est un instrument artistique : il représente. Par son origine, la vidéo est un instrument épistémologique : il présente. » (Les gestes, p. 147).

On peut d’entrée de jeu remarquer que si la photographie relève de la première branche, l’appareil photographique et ses lentilles qu’on appelle objectifs la font appartenir, au moment de sa fabrication, à la seconde branche. Mais nous reviendrons sur tous ces points dans les prochaines conférences. Aujourd’hui nous allons tenter de comprendre comment s’est constitué le passage de la fresque à la peinture, en admettant que l’on puisse dire qu’il y a eu passage au sens d’une continuité, entre les deux.

Il nous faut maintenant préciser le cadre temporel dans lequel nous allons évoluer. Vilèm Flusser, toujours, est l’un des rares sinon le seul à proposer dès les année soixante-dix un partage du temps de l’homme en trois grandes périodes, préhistorique, historique et posthistorique. Ce troisième moment est le nôtre, celui dans lequel nous sommes entrés en inventant des appareils qui permettent de voir le monde d’une manière absolument nouvelle.

Aujourd’hui nous allons tenter de comprendre le passage de la préhistoire à l’histoire à travers la notion d’image. Pourtant, ce n’est pas l’image qui constitue l’élément déterminant dans ce passage, cette rupture et cette nouvelle articulation, mais bien l’invention de l’écriture.

S’il est important de mentionner ce point, c’est qu’il n’est pas possible de comprendre l’histoire des images sans prendre en compte leur pouvoir ou leur puissance propre. Cette puissance est d’une part de fasciner. L’image capte le regard et peut figer celui qui « voit ». Mais elle constitue aussi une forme de synthèse qui permet aux hommes de s’orienter dans l’existence. Ce double pouvoir est littéralement remis en cause par l’invention de l’écriture qui offre la possibilité d’un nouveau type de compréhension de la réalité, basé sur le dénombrement, le calcul, la mise en ordre linéaire des choses.

Ainsi, les images se trouvent donc relever dès leur origine, d’une temporalité circulaire. L’écriture, les textes et les symboles, les codes aussi, relèvent, eux, d’une temporalité linéaire. Mais les éléments symboliques qui constituent l’écriture trouvent leur source dans les images. Ce sont des images qu’ils déploient sur une autre ligne temporelle. On comprend aussi, pour le dire rapidement, que les images se trouvent du côté des rituels, du cycle de la mort et de la renaissance et que l’écriture, les textes, eux se trouvent du côté de la rationalité et de l’ordre. À l’évidence, il y a un primat du visible sur le lisible. Ce primat tient bien sûr à la forme même de l’existence humaine et au fait que l’écriture a à peine cinq mille ans alors que les images se forment sur la rétine depuis toujours de la même manière que les sons portent depuis toujours aussi leurs messages.

- Lascaus

2. De Lascaux à l’icône (résumé d’un trajet)

Parmi les premières images connues, celles de Lascaux remonteraient donc à la fin du paléolithique, une partie de Lascaux pouvant dater du solutréen (22.000 à 17.000) le reste du magdalénien (17.000 à 10.000). Ce passage obligé ne nous conduira pas à tenter une approche exhaustive de l’histoire de l’image, mais il nous permettra de poser quelques jalons essentiels. C’est en effet la fresque qui va longtemps constituer le mode majeur de l’existence des images et c’est par la présentation rapide de quelques fresques que nous allons poursuivre ce trajet. La fresque restera le moyen essentiel de représentation de Sumer et Babylone à Jérusalem et à Rome. La découverte de la synagogue de Doura-Europos en Syrie confirme ce fait et nous montre comment l’image telle que nous la connaissons aujourd’hui semble être née tout simplement en glissant du mur pour venir se poser sur les sarcophages.

Il nous faudra cependant aussi inclure le fait que l’écriture est devenue une réalité partagée par les acteurs culturels des pays méditerranéens. L’émergence du christianisme sur les cendres de l’image, brûlée si l’on peut dire par les hébreux, même si comme on le verra l’interdit biblique des images n’est pas aussi radical et simple qu’on le croit généralement, va donc croiser ces éléments directement issus de ce nouvel instrument de connaissance et de représentation que sont les lettres et les symboles et surtout les textes sacrés et donner lieu à de nouvelles images (déjà !). Nous verrons alors que ce qui fascine et nous fascine encore aujourd’hui, dans les images, c’est le fait que des êtres peints nous regardent comme s’ils étaient vivants ou du moins présents là face à nous. Cette question du regard redouble celle de l’image et en constitue sans doute l’un des meilleurs paradigmes.

Nous ferons donc un détour par la Grèce antique et poserons la question du regard en évoquant Méduse et ses sœurs, les trois Gorgones dont les regards changent en pierre ceux qui les croisent. Mais c’est par ces portraits de patriciens romains dits portraits du Fayoum, selon le nom de l’oasis, située en Égypte, à l’ouest du Caire, dans laquelle ils ont été retrouvés que nous aborderons sur les rives de l’image telle qu’elle s’est constituée dans l’occident chrétien. Nous verrons ainsi se constituer ce qui va devenir l’image commune à l’univers chrétien et que l’on nomme aujourd’hui l’icône. Nous tenterons alors à travers les icônes de comprendre comment elles constituent une réponse particulière à cette tension constante entre texte et image qui traverse la culture occidentale depuis l’invention de l’écriture.

- Le Caravage — Narcisse

3. Préambule : l’image, ça n’existe pas

Avant de commencer à parcourir ce long chemin, il semble important de faire un détour par ce que nous savons aujourd’hui du fonctionnement du cerveau. Certes nous n’avons pas le même cerveau que les hommes des cavernes et ne voyons sans aucun doute pas de la même manière mais nous pouvons cependant tenter, en nous appuyant sur ce que la biologie nous apprend, de comprendre un peu ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu’il est question d’images. Il faut donc rappeler que quelque chose comme une image ou comme l’image n’existe pas vraiment dans notre cerveau comme le rappelle Jean-Pierre Changeux dans son livre L’homme neuronal.

Pourtant le terme d’image et son appréhension comme image mentale, c’est-à-dire se formant dans l’esprit joue dans l’histoire de la pensée un rôle essentiel. Si Épicure et Lucrèce les qualifiaient de simulacres, ils voyaient aussi en elle « la substance de la pensée », Aristote les comparait à « l’empreinte laissée par un sceau sur une tablette de cire ». Les empiristes anglais et français et le XIXe siècle en général élève l’image au rang « d’unité élémentaire de l’esprit humain » rappelle Changeux (p. 162). Cependant après une réaction anti-image les recherches sur l’imagerie mentale laissent à penser que l’on pourra bientôt « voir » les images telles que le cerveau les produit. En fait, comme le montre Changeux, le terme d’image est impropre à définir ce qui a lieu dans le cerveau. « L’hypothèse adoptée ici est que percept, image de mémoire et concept constituent des formes ou des états divers d’unités matérielles de représentation mentale, que nous regrouperons sous le terme général d’« objets mentaux ».

Il en distingue trois :

« Le percept primaire est un objet mental dont le graphe et l’activité sont déterminés par l’interaction avec le monde extérieur…

L’image est un objet de mémoire autonome et fugace dont l’évocation ne requiert pas une interaction directe avec l’environnement…

Le concept est, comme l’image, un objet de mémoire mais ne possède qu’une faible composante sensorielle, voire pas du tout… » (p. 174)

Plus loin il évoque l’imagination, cette faculté si importante aussi dans l’histoire de la pensée occidentale, mais il la présente là aussi d’une manière un peu inhabituelle.

« La création de concepts nouveaux, l’imagination, naît de l’enchaînement, de la combinaison des concepts et des images et de leur sélection. En outre, le caractère « délocalisé » du concept par rapport au percept ou à l’image et le fait qu’il puisse se former à partir de neurones présents dans des aires « associatives » accroissent ses possibilités de liaison avec d’autres objets mentaux.

Le langage intervient comme véhicule dans la communication des concepts entre individus du groupe social. L’arbitraire du système de signes implique un couplage percept-concept de type « neutre », qui fait l’objet d’un long apprentissage au cours du développement. Au contraire, « le langage de la pensée », en permanence branché sur le réel, contiendra beaucoup moins d’arbitraire que la langage des mots » (p. 176-177).

Il est important de rappeler ceci d’entrée de jeu car cela concerne aussi bien la question du statut de l’image que celle des relations images texte et surtout que le statut des images contemporaines dont nous parlerons dans les prochaines conférences. En effet, la non-existence d’image au sens figé du terme dans le cerveau, confère à celles qui existent dans la réalité un rôle important. En effet, le visible et dans le visible ce qui fait image sera ce qui est retenu, fixé et stocké dans la mémoire. L’image matérielle est donc avant même d’exister prise dans un double processus qui lui existe déjà : celui de l’impression forte sur l’esprit et celui de la reconnaissance. Il s’agit alors du bouclage neuronal qui fait revenir le déjà perçu sur le vécu et le vécu sur ce qui est enregistré et qui ouvre la porte à des visions intérieures. Ces visions, pour n’être pas matériellement palpables, peuvent à la fois exister dans un esprit mais aussi être partagées par d’autres, comme si leur immatérialité même rendait possible une transmission particulière, de type magique. En fait, il s’agit alors d’activer la venue d’images dans plusieurs cerveaux ayant la même culture, vivant dans le même environnement, ayant donc les mêmes images stockées en mémoire et de les rendre actives, ces images, à un moment donné. Il n’est pas absolument nécessaire qu’il existe alors une relation avec la réalité ou alors par le truchement de phénomènes non liés au visible directement, par l’ouïe, le toucher, l’absorption de drogues diverses, mais il est vrai que la présence par d’éléments visibles qui correspondent aux images donnera alors au phénomène de reconnaissance une puissance beaucoup plus grande.

En évoquant ces points particulièrement problématiques, nous nous sommes rapprochés en fait des questions que nous pose aujourd’hui l’existence de l’art pariétal avec lequel nous allons commencer ce voyage entre imaginaire et images…

- Lascaux

II. L’art pariétal : des images ou des signes ?

« La grotte de Lascaux est l’une des plus importantes grottes ornées paléolithiques par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres. Elle est parfois surnommée « la chapelle Sixtine de l’art pariétal ». Les peintures et les gravures qu’elle renferme n’ont pas pu faire l’objet de datations directes précises : leur âge est estimé entre environ 18.000 et 15.000 ans avant le présent à partir de datations et d’études réalisées sur les objets découverts dans la grotte. Elles ont longtemps été associées au Magdaléen ancien, mais les dernières études montrent qu’elles pourraient dater du Solutréen qui le précède.

1. Les figurations pariétales

La salle des Taureaux, présente la composition la plus spectaculaire de Lascaux. Ses parois en calcite se prêtant mal à la gravure, elle est uniquement ornée de peintures, souvent de dimensions impressionnantes : certaines mesurent jusqu’à cinq mètres de long.

Deux files d’aurochs se font face, deux d’un côté et trois de l’autre. Les deux aurochs du côté nord sont accompagnés d’une dizaine de chevaux et d’un grand animal énigmatique, portant deux traits rectilignes sur le front qui lui ont valu le surnom de « licorne ». Côté sud, trois grands aurochs en côtoient trois plus petits, peints en rouge, ainsi que six petits cerfs et le seul ours de la grotte, superposé au ventre d’un aurochs et difficilement lisible.

Le Diverticule axial est également orné de bovidés et de chevaux accompagnés de cerfs et de bouquetins. Un dessin représentant un cheval fuyant a été brossé au crayon de manganèse à 2,50 mètres du sol. Certains animaux sont peints sur le plafond et semblent s’enrouler d’une paroi à l’autre. À ces représentations, qui ont nécessité l’usage d’échafaudages, s’entremêlent de nombreux signes (bâtonnets, points et signes rectangulaires).

Le Passage présente un décor fortement dégradé anciennement, notamment par des circulations d’air.

La Nef comporte quatre groupes de figures : le panneau de l’Empreinte, celui de la Vache noire, celui des Cerfs nageant, ainsi que celui des Bisons croisés. Ces œuvres sont accompagnées de nombreux signes géométriques énigmatiques, notamment des damiers colorés que H. Breuil qualifia de « blasons ».

Le Diverticule des Félins doit son nom à un groupe de félins, dont l’un semble uriner pour marquer son territoire. Très difficile d’accès, on peut y voir des gravures de fauves d’une facture assez naïve. On y trouve également d’autres animaux associés à des signes, dont une représentation de cheval vu de face, exceptionnelle dans l’art paléolithique où les animaux sont généralement représentés de profils ou selon une « perspective tordue ».

L’Abside comporte plus de mille gravures dont certaines superposées à des peintures, correspondant à des animaux et des signes. On y trouve le seul renne représenté à Lascaux.

Le Puits présente la scène la plus énigmatique de Lascaux : un homme à tête d’oiseau et au sexe érigé semble tomber, renversé peut-être par un bison éventré par une sagaie ; à ses côtés est représenté un objet allongé surmonté d’un oiseau, peut-être un propulseur ; sur la gauche un rhinocéros s’éloigne. Un cheval est également présent sur la paroi opposée. Deux groupes de signes sont à noter dans cette composition : entre l’homme et les rhinocéros, trois paires de ponctuations digitées que l’on retrouve au fond du Diverticule des félins, soit dans la partie la plus reculée de la grotte ; sous l’homme et le bison, un signe barbelé complexe que l’on retrouve pratiquement à l’identique sur d’autres parois de la grotte mais aussi sur des pointes de sagaies et sur la lampe en grès trouvées à proximité.

Il s’agit bien ici d’une scène dont les différents éléments sont en relation les uns avec les autres, et non d’une juxtaposition d’animaux ou de signes sur une même paroi, comme c’est le plus souvent le cas dans l’art paléolithique. Pour A. Leroi-Gouhan, cette scène renvoie probablement à un épisode mythologique dont la signification est difficile à établir.

Le véritable enjeu de ces peintures pour nous aujourd’hui tient sans doute en cela que les formes épousent la roche.

« La peinture des cavernes fut faite, il y a environ 15.000 ans à la fin de la période paléolithique. Cette peinture décrit les animaux qui vivaient durant la période glaciaire. Excepté un cheval et plusieurs biches, la plupart des animaux illustrés sont des bisons ainsi que des formes abstraites. La peinture était créée en utilisant des pigments naturels comme le jaune, le rouge et des ocres bruns aussi bien que du noir manganèse et du fusain. Dans certains endroits, les peintures sont gravées dans la pierre. Pour le bison en particulier, les couleurs sont gravées en un si vaste tableau d’ombres que les créatures nous apparaissent en trois dimensions et étonnamment réalistes. Les bisons couchés sont peints sur les cavités naturelles de la roche ce qui les font fonctionner et comme des peintures et comme des reliefs. »

Il n’est pas ici nécessaire de développer les théories possibles, toutes invérifiables à peu de choses près, au sujet de la signification profonde des grottes. On peut citer ce qu’en disait Georges Bataille par exemple, mais cela reste de l’ordre de l’approche visionnaire.

Bataille : la « Chambre des taureaux » (ou rotonde)

« Ce qui est sensible à Lascaux, ce qui nous touche, est ce qui bouge. Un sentiment de danse de l’esprit nous soulève devant ces œuvres où, sans routine, la beauté émane de mouvements fiévreux : ce qui s’impose à nous devant elles est la libre communication de l’être et du monde qui l’entoure, l’homme s’y délivre en s’accordant avec ce monde dont il découvre la richesse. Ce mouvement de danse enivrée eut toujours la force d’élever l’art au-dessus des tâches subordonnées qu’il acceptait, que la religion ou la magie lui dictaient. Réciproquement, l’art de l’être avec le monde qui l’entoure appelle les transfigurations de l’art, qui sont les transfigurations du génie. Il y a dans ce sens une secrète parenté de l’art de Lascaux et de l’art des époques les plus mouvantes, les plus profondément créatrices. L’art délié de Lascaux revit dans les arts naissants, quittant vigoureusement l’ornière. »

Ce qu’il faut peut-être aussi remarquer, c’est que la vision que les hommes de ces époques ont pu avoir de ces grottes et dans ces grottes devait aussi dépendre de l’éclairage et engendrer des visions d’un type particulier dans lesquelles le mouvement dû aux répétitions de certaines figures pouvait provoquer des hallucinations. Il reste cependant difficile de déterminer ce qui a pu les pousser à réaliser ces fresques aussi bien que ce à quoi elles pouvaient « servir » sinon à quelque chose qui ne relève pas de l’utilité.

Il est nécessaire néanmoins d’évoquer un point important pour notre propos, celui des rapports entre signes visuels et signes vocaux. L’image est première, tant par rapport à la voix et au langage que par rapport au texte écrit évidemment. On peut même considérer que l’évolution de l’humanité s’est faite grâce au passage de la communication par signes visuels à une communication incluant des signes vocaux intentionnels qui comme le fait remarquer Julian Jaynes, créaient littéralement de nouvelles perceptions et de nouveaux objets mentaux.

Si l’on peut dire que le passage des modificateurs vocaux aux premiers noms, qui permettront de désigner quelque chose en son absence, implique donc la possibilité d’oublier le système d’appels primitifs pour le nouveau qui part du référent, on peut alors considérer que dans cette évolution l’invention de noms d’animaux a été concomitante avec les dessins d’animaux et l’invention des noms de choses concomitante avec le dessin de choses nouvelles.

C’est en ce point que Julian Jaynes développe sa thèse essentielle sur les dieux. Les mots acquièrent une sorte d’autonomie dans le cerveau mais il ne peuvent pas être rappelés par la volonté car aucune structure mentale ne le permet encore de manière constante. L’homme oubliait ce qu’il faisait. Le langage lui permettait de se rappeler ce qu’il devait faire ou pouvait faire dans telle ou telle situation. Mais comment pouvait fonctionner ce rappel. Julian Jaynes émet l’hypothèse que l’origine des dieux est en fait ces hallucinations auditives qui seraient elles-mêmes des effets secondaires de la compréhension du langage qui se développe par sélection naturelle comme une méthode de contrôle comportemental.

L’homme fonctionnait donc au moyen de ses deux hémisphères cérébraux l’un dans lequel était stocké le langage et l’autre le cerveau droit libre pour recevoir les voix qui perçues en hallucinations permettaient de maintenir certains comportements nouveaux liés à l’acquisition du langage et aux tâches nouvelles, comme la fabrication d’outils par exemple. Ce détour est essentiel si l’on veut comprendre ce qui a lieu dans l’évolution de l’humanité et qui devient lisible à travers ce que nous savons des pratiques funéraires.

Chaque groupe possède un chef qui donne les ordres. Les voix passent par le chef, mais lorsque le chef meurt un problème se pose en partie relayé par le fait que les voix sont autonomes. Le lien s’effectue autour de la nécessité de continuer à faire entendre les voix une fois le personnage mort et d’assurer le transfert de la voix du mot « dans » celle du nouveau roi (Osiris). Ce sont donc les morts qui sont à l’origine des dieux et tout dieu fut un roi mort. Le point essentiel pour nous est le suivant, il concerne la fabrication d’effigies dont la fonction évidente est de permettre d’activer les voix intérieures en l’absence de celui qui normalement transmet les ordres. Effigie du roi, du dieu, elles sont toutes des effigies humaines et elles se développeront aussi sous une forme plus petite, les fameuses idoles qui permettront dans des situations disons de vie sociale en l’absence du chef ou de vie « privée », d’aider à faire fonctionner les voix intérieures qui seules assurent et la continuité des gestes et la cohérence de la vie sociale.

Ainsi voit-on s’articuler le lien entre voix et regard. Car qu’est-ce qui importe dans cette relation entre l’effigie et l’individu ou entre l’effigie du roi ou du dieu et ceux qui la regardent sinon en particulier la puissance du regard. Le regard est ce par quoi se manifeste la relation d’autorité et d’amour. Regarder dans les yeux fait naître une tension et une diminution de la résistance personnelle. On sait que les yeux des statues royales ou divines en particulier étaient faites dans des matériaux brillants.

L’invention de l’écriture va entraîner à son tour de nouvelles modifications, d’une part parce que l’écriture est moitié image et moitié symbole du moins dans ses commencements et d’autre part parce qu’elle a lieu dans des villes de taille importante et que la voix des dieux rois ne peut plus se faire entendre à tous simultanément. Les statues vont donc aider à faire entendre les voix lors des moments importants, chaque individu possédant des effigies et donc des dieux intermédiaires lui permettant de réguler son comportement au quotidien.

Ainsi voit-on se dessiner une relation complexe à l’image qui est donc à la fois le moyen d’actualiser une présence (et donc pas encore et de loin la présence d’une absence), le moyen de bloquer le caractère erratique du comportement pour faire passer dans l’esprit les voix et permettre de se comporter de manière à survivre en l’absence d’un chef (qui dans la horde ou le petit groupe émet en permanence les signes nécessaires à cette survie), et l’incarnation d’une puissance qui est à la fois extérieure et intérieure à l’individu comme au groupe.

Le visible, le visuel se trouve donc à l’articulation de ce qui est à la fois le plus ancien et le plus vital pour l’homme et qui devient moins nécessaire, moins vital et ambigu avec l’émergence du langage de l’écriture et de la conscience individuelle. En effet à partir de ce moment, l’image va être un élément problématique qui continuera à fasciner mais rappellera à cette conscience en train de devenir autonome, par la fascination qu’elle exerce sur elle, la dépendance de l’individu par rapport à ces voix et ces puissances irrationnelles en train de lui devenir étranges et surtout étrangères, au point de voir apparaître une sorte de partage radical entre les fonctions cérébrales en relation avec une répartition spatiale entre les deux hémisphères. Jean-Pierre Changeux le remarque lui aussi : « L’hémisphère droit analyse et produit préférentiellement des images, alors que l’hémisphère gauche se spécialise dans des opérations à la fois verbales et abstraites. »

D’une certaine manière l’image est donc double. Si l’on s’accorde sur le fait qu’elle est ce qui s’inscrit dans la mémoire et surtout ce qui peut y être inscrit, les représentations ou plutôt les manifestations du pouvoir royal ou divin peuvent être considérées comme des formes majeures d’images. Comme le montre cette étrange citation de Pascal, l’image est une force et quelle force ! La pensée 315 classement Brunschvicg dit en effet ceci : « Cela est admirable : on ne veut pas que j’honore un homme vêtu de brocatelle et suivi de sept ou huit laquais ! Eh quoi ! Il me ferait donner les étrivières si je ne le salue pas. Cet habit, c’est une force ». Il faut simplement tenter un instant d’imaginer un cortège de prêtres portant la statue d’un Dieu ou un cortège royal dans une cité il y a quelques milliers d’années. Si cela vous semble impossible, il vous suffira de vous souvenir de telle ou telle procession à laquelle vous avez pu assister ou que vous avez pu voir dans un film ou à la télévision, pour vous approcher somme toute d’assez près de cette sensation de la force des « images ».

- Le Caravage — Méduse

III. Méduse, les gorgones et la question de la fascination

Il nous faut maintenant effectuer un saut dans le temps afin de comprendre comment cette question du regard est devenue essentielle dans la mise en place de ce qui deviendra un jour l’image. Certes il y a eu les animaux préhistoriques, mais une fois l’écriture inventée, l’image a été liée de manière fondamentale à la représentation de figures anthropomorphes, puis tout à fait humaines, n’était leur caractère en effet impressionnant par leur taille, leur forme, leurs couleurs voire les vêtements dont on pouvait les orner.

Le monde grec a été particulièrement sensible à cette question du regard et de la fascination dans la mesure où c’est lui qui nous donne à voir et à lire l’émergence de la conscience individuelle et au-delà nous a permis de poser la question du statut de l’image d’un point de vue philosophique et comme entité matérielle « autonome ».

Il serait inutile et fastidieux de faire un résumé de l’histoire de l’art grec. Par contre il est important de se confronter à travers l’exemple des Gorgones et de Méduse au problème de la fascination.

Qui sont-elles ? Elles sont les cousines des néréides filles d’une nymphe Doris et du vieux de la mer, Nérée, personnage qui possède le pouvoir de se métamorphoser à l’infini, en écho aux métamorphoses que subissait le roi sacré de sa naissance à sa mort. Les Gorgones sont filles de Céto, un autre sage de la mer et de Phorcys. Elles habitent la Libye et elles sont sœurs des trois Grées, les vieilles femmes et selon certains des trois Hespérides qui habitent le jardin que la Terre-Mère donna à Héra. Les Grées avaient une seule dent et un seul œil pour elles trois, mais possédaient un pouvoir de fascination énorme malgré leur laideur. Les noms des trois Gorgones sont Sthéno, la forte, Euryalé, errant par le monde et Méduse, la rusée. Ce sont des dénominations de déesses lune, les orphiques appelant la pleine lune, tête de Gorgone. Les Gorgones étaient belles, très belles jusqu’à ce qu’une nuit Méduse, la seule des trois à ne pas être immortelle, s’unisse à Poséidon. Athéna furieuse qu’ils aient passé la nuit ensemble dans un de ses temples la changea en un monstre ailé avec des yeux étincelants, d’énormes dents, une langue sortant de la bouche, des griffes de bronze, une chevelure de serpents. Son regard changeait les hommes en pierre, c’est-à-dire ceux qui la regardaient, disons dans les yeux. Persée, pour répondre à un défi, réussit à faire dire aux Grées où se trouvaient les Gorgones et à trancher la tête de Méduse. Du corps mort de Méduse naquirent les fils de Poséidon, Chrysaor et Pégase. Persée repartit avec la tête de Méduse dans sa Besace et la rapporta à Athéna qui la fixa sur son égide, son bouclier protecteur qui lui permit alors outre de se protéger de tenir à distance tous ceux qui voulaient s’approcher d’elle et contempler ses mystères sans y être autorisés. Les Gorgones représentent la triple déesse lune et ses prêtresses portaient en effet des masques de protection pour effrayer et écarter tous ceux qui étaient étrangers aux mystères de la déesse. La tête de Gorgone est objet de terreur pour Ulysse et on ne connaît plus qu’une Gorgone dans l’Odyssée. Les boulangers avaient coutume de peindre des têtes de Gorgone sur leurs fours pour décourager les curieux d’ouvrir la porte du four et de faire ainsi entrer de l’air dans le four ce qui aurait risqué d’abîmer le pain.

Cette histoire est importante pour nous car elle évoque d’une part la question du regard et de sa puissance et la séparation entre dieux et hommes. Cette séparation se joue autour d’un interdit qui serait celui de voir ce que l’on ne peut ni ne doit voir. Ce qu’il était interdit de voir, c’était pour l’essentiel des mystères, c’est-à-dire des pratiques qui avaient pour but de permettre l’accès à des états de transe durant lesquels la connexion avec les voix et les visions était à la fois autorisées, possibles et souhaitées. Dans le même temps la rationalité discursive devenant la norme et le moyen pour les hommes de réguler leurs comportements individuels et collectifs, il était plutôt déjà considéré comme préférable de chercher à se comporter en fonction d’éléments ratioïdes, c’est-à-dire prévisibles que de s’en remettre à des signes aléatoires même s’ils provenaient des dieux.

L’histoire de Méduse met en scène de manière très claire la dualité de ce qui va devenir l’image. Voir la Gorgone c’est d’une part participer à la vision du divin mais de manière indirecte, car les Gorgones ne sont pas des déesses, mais cette expérience de la fascination pure est présentée comme dangereuse et mortelle pour les hommes.

Les prêtresses, elles, portent un masque. C’est ce masque qui constitue l’image à proprement parler, au sens d’entité matérielle autonome et distincte de la personne qui le porte. Ce masque traduit à la fois la fascination et la frayeur. Il est porteur d’une double signification puisqu’il protège celles qui le portent, et dit à ceux qui le voient qu’ils doivent renoncer en quelque sorte à l’effroi et à la fascination, accepter de ne pas savoir, de laisser les dieux dans leur monde et de ne pas tenter d’approcher le type de pouvoir et de connaissance dont ils disposent. Mais justement cette puissance divine fascine en ceci qu’elle permet de résoudre les difficultés et de s’orienter dans la vie alors que ce qui n’est pas encore la raison mais déjà le logos est trop récent pour pouvoir remplacer la voix des dieux dans toutes les circonstances.

Ainsi, l’image se trouve-t-elle liée à un certain usage de la parole mais en conflit avec la parole organisée et ratioïde, narrative et logique, liée désormais à l’écriture. Elle garde en elle quelque chose d’une puissance ancienne en ce qu’elle fascine qui s’oppose à la nouvelle forme d’explication du monde et d’autre part elle constitue néanmoins une puissance synthétique face à la puissance analytique du verbe qui peut permettre de rassembler des informations de manière plus efficace.

Le fait que Méduse signifie rusée, (on dira de même d’Ulysse qu’il est rusé et polyméchanikos), montre bien que ce conflit est tout à fait prégnant dans la pensée grecque. Ce que le logos rend possible et on le reproche à Ulysse, c’est de pouvoir dire une chose et en penser ou projeter d’en faire un autre, c’est donc la duplicité.

L’image en tant que ce qui est perçu par le cerveau, fascine c’est-à-dire bloque le cerveau gauche et active le cerveau droit. Elle délivre alors un message synthétique « magique ». Elle est de l’ordre de la vision directrice. L’image en tant qu’élément matériel autonome, statue, masque ou représentation bidimensionnelle sur un mur, devient une puissance ambiguë. D’une part, elle évoque une vérité ancienne en portant une information actuelle et nécessaire, qu’il faut se méfier de la puissance du regard si l’on fait confiance au verbe au logos à la raison, et d’autre part, elle est porteuse de tromperie en ce qu’elle fait prendre ce qui est montré pour ce qui est alors que ce n’est pas quelque chose de réel mais bien une sorte d’illusion, en tout cas pour la part ratioïde qui dirige la pensée.

Cette dualité particulière de l’image va se retrouver dans la philosophie et elle sera au cœur de la conception platonicienne de l’image qui est iconoclaste et de la conception aristotélicienne de l’image plus iconophile au prix d’une association de l’image avec le signe à travers la notion d’empreinte et de trace. Mais comme modèle ou idée, comme forme, elle redevient, débarrassée des oripeaux de la matière, ce qui dans l’esprit est la forme même de la vérité, car encore et toujours pour Platon, connaître c’est voir au sens d’avoir une vision de type synthétique au sens où elle est susceptible de rassembler la vérité du discours en une entité qui révèle cette vérité. Mais l’accès à cette vérité se paye on le sait d’un aveuglement qui précisément fait muter le regard. Le mythe de la Caverne en témoigne.

- La vigne du Seigneur et les bénédictions de jacob

- Fresque de la synagogue de Doura Europos

IV. La genèse de l’image à travers la naissance et l’instauration du christianisme comme religion d’état

1. La question de l’interdit biblique des images

On a en général l’habitude de prendre pour point de départ de la question de l’image dans l’univers judéo-chrétien les passages d’Exode 19-20, ou de Deutéronome 4,12 qui énoncent, semble-t-il pour tout le monde une sorte d’interdit de l’image, interdit parfois relativisé par d’autres textes bibliques comme Ézéchiel, et de faire de ces considérations, la base à partir de laquelle il serait inévitable de comprendre le statut de l’image tel qu’il a été inventé et construit par la pensée chrétienne. Il y a là ce que l’on pourrait appeler une erreur fondamentale à laquelle seule une conception historique de la religion et des manifestations de croyance peut permettre d’échapper. En effet, on projette une lecture contemporaine de la Bible sur une société qui d’une part ne la lisait pas comme nous et d’autre part ne vivait pas ses croyances comme nous.

Ce n’est pas le lieu de faire une telle mise au point détaillée et pourtant il nous faut ici accepter de reconnaître que l’on est pas passé de l’énonciation d’un interdit à sa mise en place, mais que la question de la représentation de Dieu ou d’éléments liés à lui a été et possible et acceptable dans certaines circonstances et dans certains lieux, y compris des synagogues, et impossible à d’autres moments pour des raisons de situation politique qui conduisaient souvent à des prises de position plus tranchées, plus dogmatiques de la part des responsables des communautés.

Que dit la Bible ? « Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre » (Exode 19-20, 1-5), ou encore « Maudit soit l’homme qui fera une œuvre sculptée ou de métal fondu » (Deutéronome, 27,15).

En fait la question est complexe. Cet interdit laisse entendre que l’enjeu fut pour les hébreux de se protéger contre la puissance des images, mais en fait c’est contre la puissance des statues susceptibles on l’a vu de permettre d’entendre des voix, et donc des voix d’autres dieux, des dieux locaux pour le dire vite, que cet interdit est proféré. Si le dieu de la Bible est jaloux, c’est que les hébreux cherchent un dieu qui puisse être en quelque sorte transportable dans l’espace et le temps et qui réponde toujours à ceux qui le questionnent, un dieu « universel » en ce sens qu’il pourrait manifester sa puissance à côté de n’importe quel dieu local.

Et en effet, à ce titre, les statues sont des idoles et il faut n’en point construire pour ne pas être tenté de recourir à elles afin d’entendre d’autres messages. Le texte est en train de prendre en effet le pas sur l’image comme vecteur de voix et d’ordres permettant de s’orienter dans le monde.

Mais aux images proprement dites la Bible, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’être des idoles c’est-à-dire prises ou utilisées pour entendre la voix d’un autre dieu. Et les images, au sens de représentations de figures sur une surface n’ont pas en tant que telles ce pouvoir. Au contraire comme on va le voir avec les symboles, des éléments qui associent la dimension diachronique du texte à la dimension synchronique de l’image, des signes ou symboles particuliers vont être dans la Bible même présentés comme pouvant d’une certaine manière « représenter » Dieu. C’est autour de cette articulation que va se jouer une part importante de l’invention des images. L’autre passera par la prise en compte par le christianisme naissant d’un besoin évident de reconnaissance, de transmission et d’enseignement qui ne pouvait se faire qu’en rendant visible et lisible ce qui était le cœur du projet chrétien à des gens qui ne savaient pas lire.

En fait le paradoxe est plus important dans la Bible, en ceci que, s’il est interdit aussi d’adorer le ciel et les étoiles ou plutôt de se prosterner devant eux et de les servir (Deutéronome 4,12), le monde, l’univers entier, œuvre de dieu peut être considéré comme fait à son image, même s’il ne donne de lui aucune image.

En fait on se trouve à l’articulation de deux plans, celui de la connaissance et celui de la personne. Du point de vue de la connaissance, Dieu égale l’univers et l’univers est l’œuvre de Dieu, mais le principe créateur qui préside à la création nous échappe. Du point de vue de l’homme et de ses affects ou de ses attentes et de ses questions existentielles, Dieu est incommensurable et pourtant il est en contact direct avec son peuple, à travers ses prophètes et ses prêtres, et potentiellement avec chacun. S’il se manifeste, c’est par des miracles plus puissants que ceux des autres thaumaturges, mais sinon c’est comme une entité incernable qu’il apparaît, nuée ou buisson ardent par exemple.

Il reste cependant possible de le représenter par certains éléments figuratifs et symboliques à la fois comme les anges qui se trouvent sur la Schékina. De plus il apparaît en songe à Ézéchiel et outre les visions proprement dites, Dieu n’hésite pas à se manifester à travers une apparence humaine. « Au-dessus du firmament qui était sur leurs têtes, il y a avait quelque chose qui avait l’aspect d’une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône, dessus, tout en haut, une forme ayant apparence humaine » (Ézéchiel, 1 26). Nous sommes donc face à un interdit qui, surtout à cette époque, valait pour les idoles, disons des sculptures et pour toutes les formes d’idolâtrie, mais d’un autre côté la représentation n’était pas interdite si elle se situait disons du côté du symbole.

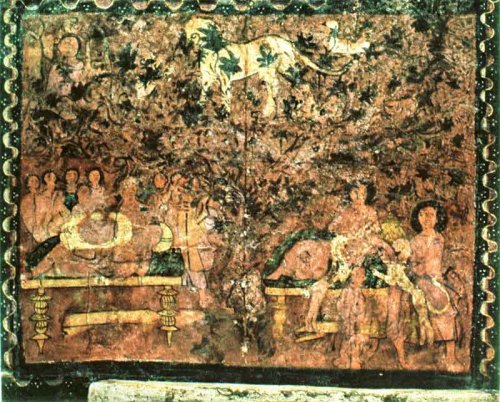

Et en effet, alors même que Dieu se fera de moins en moins entendre, il devra de plus en plus se montrer. C’est de cette situation que va hériter le christianisme ou plutôt qu’il va prendre en charge, prise en charge qui conduira à donner à l’image un statut absolument nouveau. Même si elle date de l’époque romaine entre 100 et 200 environ, la synagogue de Doura-Europos témoigne de manière très claire de la présence d’images dans l’univers des hébreux. On peut même dire que « le monde juif en général fit preuve d’une grande liberté vis-à-vis des images : les illustrations de l’Ancien Testament couvraient les murs des synagogues. Elles sont d’autant plus intéressantes qu’elles sont d’un esthétisme étranger à la tradition romaine, omniprésente dans le bassin méditerranéen.

Les fresques en bon état de conservation représentent des scènes bibliques. On notera dans les gestes des personnages des éléments qui deviendront des graphismes classiques de l’iconographie : des mains recouvertes par le vêtement signifie l’adoration et l’humilité, les bras relevés et les mains levées au ciel signifient la prière et la béatitude. On retrouve également le drapé et les plis des manteaux ou des tuniques qui seront ceux des personnages des icônes classiques byzantines. Habitués ainsi à l’ornementation de leur lieu de culte, les premiers juifs convertis continuèrent cet art de la fresque en osmose avec les civilisations grecques et romaines pour décorer les murs des maisons ecclésiales chrétiennes. Les historiens iconographes considèrent l’art de la fresque comme étant l’origine même de l’icône.

D’après le Maître iconographe Nicolaï Greschny : « Tous les types iconographiques se sont formés sur les murs et secondairement dans les manuscrits ; mais ces derniers puisaient eux-mêmes dans la peinture murale. »

Les premières icônes seraient en quelque sorte descendues des murs et répandues de par le monde méditerranéen grâce aux premiers pèlerins chrétiens de Jérusalem. Ils ramenaient chez eux des flacons en poterie contenant de l’huile sainte, sur lesquels étaient peintes les reproductions des fresques et mosaïques admirées dans les lieux de culte.

Fresque de la synagogue de Douras-Europos personnages vêtus à la grecque en chitons et chaussés de sandales.

Fresque de la synagogue de Doura-Europos. Les femmes sont revêtues du manteau (chiton) que l’on retrouvera dans les icônes représentant la Vierge Marie. »

Ce que cela nous indique et qui est au cœur de l’invention de l’image chrétienne, c’est que ce qui est représenté en effet ne montre pas Dieu, ni d’autres entités susceptibles de devenir des idoles. Il nous faut d’ailleurs remarquer que beaucoup de temps a passé depuis que ces « interdits » ont été édictés, et l’on craint alors moins les idoles même si l’idolâtrie se trouvera être l’enjeu théorique et existentiel de la querelle iconoclaste et surtout donc que les scènes représentées illustrent des passages de la Bible, c’est-à-dire des événements qui existent sous la forme de textes. C’est ce point essentiel qui va désormais être au cœur de tous les enjeux, le renversement de la position de l’image au sens de ce qui est visible et qui impressionne l’âme, pourrait-on dire, d’une position dominante et fascinante à une position défascinée et disons, en gros, liée à la connaissance, fût-ce de la religion et à la pédagogie, à l’enseignement des dogmes mais aussi des actes accomplis par les principaux acteurs de cette geste presque infinie.

Des premières images aux icônes

I. Introduction

1. La notion d’image

2. De Lascaux à l’icône (résumé d’un trajet)

3. Préambule : l’image, ça n’existe pas

II. L’art pariétal : des images ou des signes ?

1. Les figurations pariétales

III. Méduse, les gorgones et la question de la fascination

IV. La genèse de l’image à travers la naissance et l’instauration du christianisme comme religion d’état

1. La question de l’interdit biblique des images