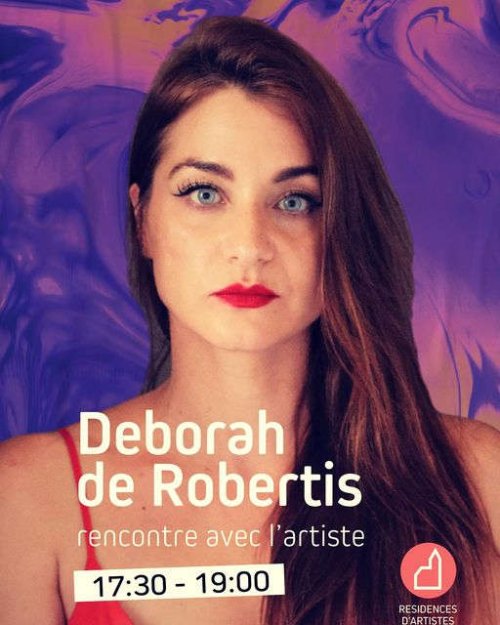

Accueil > Les rubriques > Cerveau > « Les sales histoires » de Deborah De Robertis

« Les sales histoires » de Deborah De Robertis

ou le corps médium artistique ostracisé

,

Artiste-conceptuelle-performeuse, Deborah De Robertis est celle qui, mieux qu’une autre, a mis en exergue la conception sulfureuse suivante : « Ouvrir mon sexe, c’est ouvrir ma bouche ». Et au passage rappelant de facto que l’intime n’est pas toujours où le mâle croit qu’il se place et même si d’une façon ou d’une autre il tente de la fermer.

Dès lors son « corps qui regarde », en référence aux travaux de la philosophe Geneviève Fraisse, est une caméra qui met à nu l’institution. Et en résidence à l’Abbaye de Neimënster, Malgré la luxembourgeoise, pays réputé pour sa prospérité mais aussi pour son « puritanisme artistique », a enfin pu travailler sur un projet artistique, consacré entièrement à la création, en étant indépendante et libérée de soucis matériels et risques comme cela lui est arrivé par trois fois en France.

Jusque-là, comme toutes ses consœurs, elle a été logée dans un monde artistique inégalitaire. Son parcours de femme et d’artiste l’a souvent contraint à une précarité et à des sacrifices pour auto-produire ses travaux jusqu’à sa dernière performance intitulée « Le viol du pouvoir ». Et ce même si des chercheurs de divers horizons étudient ses approches dans leurs mémoires ou leurs thèses.

La performeuse travaille avec son corps, en se servant de son sexe pour mettre en exergue les rapports hiérarchiques qui sont en vigueur dans le monde de l’art. Mais très vite, les mâles (professeurs d’art, critiques, curateurs, galeristes, directeurs de musée) ont, dit-elle, « fantasmé sur ma liberté du corps plutôt que de la respecter » suivant un vieux modèle qui pour eux coulait de source en refusant un tel exorcisme

Tandis que ses alter-égo masculins bénéficiaient de soutiens publics, ceux octroyés à la créatrice devinrent des pièges et châtiments même si le seul mot de liberté de l’artiste semblait les animer. Mais de fait, ils créèrent sur elle des emprises psychologiques et économiques et ce qu’elle nomme fort justement un « abus de pouvoir sexuel » et une exploitation.

Au mieux, ils jouèrent à son égard des sortes de Pygmalion plus ou moins douteux en un « maquereautage systémique » dans le but sous-entendu de préserver leur pouvoir et leur terrain face à la crudité des prestations d’une telle artiste. Ils voulaient à ce titre garder main mise non seulement sur le champ de l’art, du marché et de l’histoire, mais de l’artiste elle-même et ses nécessaires provocations (comme devant « L’origine du monde » par exemple).

Et bien que le féminisme jouisse désormais d’une reconnaissance et soit affiché dans les programmations esthétiques, Deborah de Robertis n’a cessé d’affronter les cercles de pouvoir artistiques, enracinés dans, écrit-elle encore, une « fraternité politique » qui explique le « blacklisting » ambigu dont son œuvre fait l’objet.

L’artiste rappelle que les institutions fonctionnent toujours selon un modèle patriarcal riche d’abus de toutes sortes envers les artistes femmes. Néanmoins en 2019, Ainhoa Achutegui, directrice au Luxembourg de l’Abbaye de Neumünster, s’est interrogée dans son plaidoyer féministe sur les attaques envers la réception des performances de l’artiste. Elle a rappelé que « Beaucoup d’institutions prennent leurs distances vis-à-vis de Deborah de Robertis ». Il est vrai que son « corps révolutionnaire » gêne tant il nous regarde encore plus que nous le regardons.

En rencontrant Ainhoa Achutegui, revendicatrice d’un féminisme radical, elle a donc commencé à trouver en un soutien progressif à son travail. Ce qui ne se fit pas sans mal : l’artiste n’osait franchir les portes de son bureau pour recevoir son soutien effectif. Mais la féministe directrice lui permet de mettre à bien son projet : faire exploser le plafond de verre qui détruit l’œuvre des créatrices. Elle trouve en un tel appui de quoi échapper aux risques associés aux soutiens « officieux » qui ont marqué son corps et empêché si souvent son travail.

Ayant confronté, par ses performances, un certain nombre de grands musées, les voies classiques de la présentation en de telles institutions lui furent sine die fermées. Dès lors son œuvre et son action étaient menacées.

La créatrice a obtenu une résidence qui permet une programmation enfin officielle. L’institution lui offre la visibilité du travail et sa présentation en une pièce aboutie qui permet à son œuvre de voir le jour et d’être menée à terme in situ sans le risque d’un interdit et une censure.

Pour la toute première fois, elle peut enfin demander l’autorisation de performer sans interruption violente et intervention policière en sollicitant après tant d’années le soutien financier d’une institution publique. Sa lutte prend donc un nouveau jour. Celle qui exerce sa recherche en dehors du système qu’elle ne cesse de dénoncer s’en remet ainsi à une femme installée à l’intérieur du même système et qui refuse d’ostraciser — tant s’en faut — le travail féminin artistique.

L’aspect économique qui recouvre des enjeux politiques féministes majeurs de la lutte de l’artiste n’est jamais oblitéré par Deborah de Robertis. Toutefois, elle s’est sentie gênée par sa demande. Elle estimait pratiquer une démarche opportunisme (reproche dont les artistes hommes s’exemptent facilement...). Mais de tout temps, la société reproche aux femmes une telle (im)posture.

Néanmoins et enfin, pour ses performances, elle osa désirer davantage que la seule place d’objet exploité. À l’Abbaye de Neïmenster, elle a pu présenter la « restitution » de son travail en cours pendant ce séjour entre ces murs. Entre autres en créant le dispositif d’une rencontre intime en clin d’œil au film d’Eustache. « “Une Sale Histoire“ est en effet pour elle, au cinéma, ce qu’est “L’Origine du Monde“ à l’histoire de l’art » écrit Deborah de Robertis. Dans le cadre de cette résidence de recherche et ce jour-là a, dit-elle, ouvert « les portes de son “salon“ comme j’ouvre mes cuisses pour laisser entrevoir “l’œil du sexe“ ».

Pour autant le gène engendré par de Robertis dans sa démarche de requête face aux directrices, lui fait poser et inclure dans sa réflexion le rôle des femmes en tant que responsables d’institutions. « Vont-elles contrecarrer ce "proxénétisme institutionnel" coutumier, ou au contraire continuer à fermer les yeux pour protéger leurs privilèges acquis ? » se demande la créatrice.

Et pour le préciser, elle prend l’exemple d’une autre des rares femmes de pouvoir avec auxquelles elle a eu affaire pour sa défense et sa reconnaissance dans un monde de l’art hier encore, exclusivement masculin : Chiarra Parisi.

Deborah De Robetis exposant une position « anti-féminicide » l’invita à se positionner en tant que directrice du Louvre Lens dans le contexte d’une exposition autour de « L’Origine du Monde » (exposition « Lacan l’exposition ») qu’elle dirigea avec le curateur et critique d’art Bernard Marcadé. Celui-ci pour des raisons dites « personnelles » abusives, fit obstacle à l’invitation pourtant initiée par le Centre Pompidou lui-même.

Son interpellation réitérée à la directrice Chiara Parisi afin qu’elle soit en mesure de prendre sa pleine responsabilité quant au soutien apporté à Bernard Marcadé est restée sans réponse. Pourtant et manifestement, le critique réglait un compte plus personnel qu’esthétique envers une créatrice. Il la réduisit à un alibi aisé sous un prétexte discutable et en faisant l’impasse sur le minimum d’impartialité nécessaire à une position de curateur qui fit preuve envers elle d’un abus de pouvoir.

Devant de tels comportements, l’artiste — dont le sexe, au-delà de toute fausse polémique, a toujours eu pour fonction de dévoiler les formes de censure et d’hypocrisie — en appelle désormais à une « sororité politique » (comme par exemple dans son article « Du proxénétisme artistique au féminisme institutionnel », blog Mediapart, 30.7.23 ou sur son site officiel) qui éliminerait tout risque de « féminism-washing » autant pour les artistes femmes que celles qui dirigent les institutions.

Pour les deux, les positions ne sont pas simples. À Metz, tout passage en force de Chiara Parisi risquait de lui faire perdre sa place. Quant à l’actionnisme féminin De Robertis, il est toujours vilipendé. Lors de son procès à Strasbourg pour une performance collective intitulée « europeiswatchingyou » réalisée au parlement européen en 2019, elle s’est vue une nouvelle fois condamnée avec ses compagnes pour une tache de sang sur la moquette du parlement européen. « Mais quelle condamnation pour les institutions européennes coupables d’une Méditerranée en sang ? » ajouta-t-elle pour sa défense — ce qui n’engagea guère les juges masculins à la clémence.

C’est pourquoi dans une logique au moins a minima d’égalité, il faut, que la prise de position de certains lieux artistiques tenus par des femmes représentent enfin un indicateur crucial qui pourrait changer le cours de l’histoire contemporaine et ouvrir la voie à une audace institutionnelle pour les femmes, et une sorte de sororité entre créatrices et directrice et sans risque de « sororicide ».