Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Le règne du mépris

Le règne du mépris

Anecdote de la vie quotidienne concernant les foires d’art, ces nouvelles zones de non-droit dans le territoire urbain

,

La Fiac est passée. Paris photo a fermé ses portes, fin annuelle de la petite rengaine coulée dans le bruit médiatique. Ne l’entendent que ceux qui s’approchent trop près. Les autres vont dans l’indifférence à ce qui se trame à côté d’eux comme nous allons tous, indifférents aux guerres qui se trament dans des territoires voisins du nôtre, en notre nom et dont nous ne percevons justement que la rengaine médiatique. Avec une fermeté digne de celle qui s’exerce à l’entrée d’un camp de rétention quand il s’agit d’en interdire l’entrée à des curieux trop curieux, à la Fiac comme à Paris Photo, les responsables ont interdit à de nombreux journalistes et critiques d’art dûment accrédités mais qui n’avaient pas pu être présents le jour de l’ouverture ou qui n’étaient que des représentants de média considérés par eux comme sans intérêt pour la promotion de leur manifestation chérie.

Il n’est pas question ici de pleurnicher parce que nous n’aurions pas eu droit à notre friandise, mais bien de s’interroger, en rassemblant des éléments et en les soulignant, sur ce dont ils constituent manifestement le symptôme. On peut en effet toujours payer sa place comme le pensent les responsables et donc faire comme tout le monde. Mais, outre les journalistes, les ordres de rigueur sur le contrôle des entrants étaient tels que de nombreux invités et parmi eux les si chéris collectionneurs se sont aussi vu parfois refuser l’entrée. Ils ignorent eux aussi au nom de quel décret secret voté dans la nuit dont l’application devait être immédiatement effective, ils doivent ces refus.

Et c’est là sans doute l’aspect le plus amusant de l’exercice de cette liberté d’interdire, qu’elle révèle, par son absence de raison compréhensible, sa dimension non seulement discrétionnaire mais effectivement arbitraire.

Mais si l’arbitraire peut faire sourire lorsqu’il est pratiqué dans une société supposée démocratique, comme une maladie infantile fait sourire les parents aux souvenirs qu’elle fait remonter en eux, il révèle cependant, dans un champ que l’on pourrait croire, par un idéalisme en effet mal placé, encore indemne des dégâts collatéraux, le monde dit de l’art, un aspect plus profond de l’évolution générale de notre société. Il s’agit de l’effacement ou du brouillage dans les pratiques mêmes, de la frontière supposée visible et lisible entre espaces privés et espace(s) public(s).

Une opération comme la vente des autoroutes, la semi-privatisation ou le semi-rachat d’entreprises importantes témoigne de ce brouillage dans le champ des affaires. Le non-respect d’un droit pour les journalistes et l’arbitraire d’interdictions incompréhensibles pour le reste des gens, invités, VIP, ou autres, participent de ce brouillage dans le champ de l’art qui n’est plus indemne, on le sait depuis un bon moment, non seulement de l’influence de l’argent sur son évolution et sa signification, mais de pratiques défiant sinon le droit du moins le sens.

Et le signe par lequel des individus ou des groupes qui se savent ou se sentent alliés aux puissants sont marqués au front, n’est pas « le signe de l’automne » cher au poète, mais le clignotement constant du mépris. Ceux qui ne sont rien ou pas grand-chose n’ont pas besoin de savoir pensaient déjà le chef, le noble, le roi et désormais ceux qui ont les moyens de privatiser une partie de l’espace public. Notons qu’ils ne peuvent le faire sans l’aval des autorités publiques. Et c’est bien là que le bât blesse ! L’état pour n’user que d’un seul mot a besoin d’argent et pour ce faire il est prêt à céder tout ou partie dans l’espace ou dans le temps de ses prérogatives afin de permettre moyennant finances à des sociétés privées de privatiser ces morceaux d’espace et ces fractions de temps.

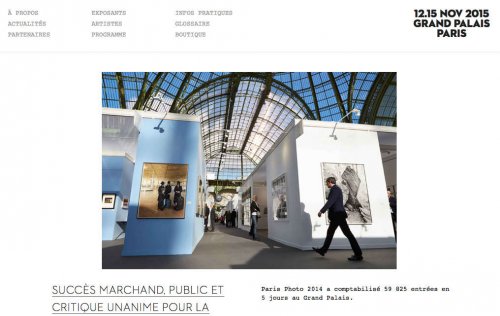

Le Grand Palais est l’emblème de ces lieux que l’état loue afin de permettre à la ville lumière de briller encore un peu aux yeux du grand monde. Et cela n’a justement pas de prix. Et qu’importe si les règles en vigueur dans le pays sont mises entre parenthèses pour quelques jours par les loueurs.

Si la privatisation était complète, on pourrait alors accepter la règle de n’être alors accepté QUE sur invitation. Mais cette manifestation est aussi, slogan suprême, ouverte au grand public. Que celui-ci doive s’acquitter d’un droit d’entrée prohibitif relève déjà de l’arbitraire, le même qui autorise n’importe quel cafetier à doubler le prix de son café quand il a envie que ses clients consomment autre chose.

Mais que des règles qui ne sont pas de passe-droit mais d’exercice normal d’une profession ne soient pas appliquées dans un espace qui reste public puisque ouvert au public, relève là d’un autoritarisme en effet arbitraire qui n’a rien à envier à celui qui régnait dans d’autres pays occidentaux, il y a peu. Simplement, au mépris pour le peuple qui ne devait pas savoir ce que l’état qui parlait en son nom fabriquait dans son dos, on a substitué le mépris par l’argent pour ceux qui souhaitant simplement accéder à ce qu’officiellement on leur dit qu’ils ont le droit d’accéder se voient refouler à l’entrée pour cause de tarif prohibitif relativement à une manifestation culturelle de ce type dans un lieu public et pour cause de décision arbitraire relativement au droit d’exercer son métier de journaliste.

Le mépris est la manière par laquelle on manifeste à autrui qu’il n’existe pas ou alors seulement comme un être de moindre valeur. Le mépris est la forme la plus commune de l’instauration d’une différence de valeur et donc le fondement du jugement. C’est donc la base du jugement esthétique. Simplement, au lieu de se porter sur les œuvres et d’être, comme on dit, profondément sublimé, celui-ci se reporte sur les personnes et donc sur les situations sociales dont ils sont les hérauts. Alors, on cherche non pas à s’accorder sur une valeur commune, à la forger, à l’inventer, objectif sinon objet du jugement, mais on reconduit brutalement des clichés et l’on enferme chacun dans ce qui précisément échappe au jugement, ses préjugés.

Le mythe d’un accès pour tous aux œuvres d’art et donc d’un accès pour chacun au jugement esthétique trouve là une sanction pratique indéniable. Le mépris est un retour à l’état antérieur à ce qui, de n’être pas devenu une croyance partagée, est devenu du moins un mythe. Et les mythes, comme tentent de nous en convaincre les désinhibiteurs sociétaux fabricateurs de la culture de masse, sont porteurs de résidus rétrogrades. C’est pourquoi, paradoxalement, ces interdictions méprisantes peuvent être perçues par ceux qui croient en ces fables concoctées pour eux par l’industrie culturelle de masse à laquelle l’art appartient aujourd’hui, comme des facteurs d’évolution positifs.

Car, pour jouir aujourd’hui, se sentir exister, il importe de se différencier. Ce leitmotiv traverse la société de part en part et concerne « povres et riches, Sages et folz, prestres et laiz, / Nobles, villains, larges et chiches, / Petiz et grans, et beaulx et laiz, / Dames à rebrassez collez, /De quelconque condicion, / Portans atours et bourrelez », comme nous les faisait déjà connaître Villon.

En deçà de l’art donc et enveloppant l’ensemble de modalités de critères non esthétiques, la jouissance par la différenciation constitue en effet sinon la justification du moins l’explication possible de l’accroissement de ces pratiques qui touchent aussi bien les banlieues mafioisées que les villes aux territoires instables et changeants dont on ne sait plus bien justement « à qui » ils appartiennent mais dont on constate que l’on ne peut plus en jouir librement.