Accueil > Les rubriques > Images > Paysage, parcours, ville, lumière - I/II

Paysage, parcours, ville, lumière - I/II

,

Nous allons évoquer la notion de paysage telle qu’elle apparaît en Occident au XVe siècle, à savoir cette conceptualisation de l’espace qui présente quelques similitudes avec celle apparue 1 500 ans plus tôt en Extrême-Orient. Cette évocation nous conduira à nous pencher plus précisément sur le paysage urbain par retournement du regard pour préciser ce qui est l’une des caractéristiques essentielles du paysage urbain contemporain, à savoir la lumière artificielle qui prolonge les activités humaines au cœur de la nuit.

Introduction

Nous allons évoquer la notion de paysage telle qu’elle apparaît en Occident au XVe siècle, à savoir cette conceptualisation de l’espace qui présente quelques similitudes avec celle apparue 1 500 ans plus tôt en Extrême-Orient. Cette évocation nous conduira à nous pencher plus précisément sur le paysage urbain par retournement du regard pour préciser ce qui est l’une des caractéristiques essentielles du paysage urbain contemporain, à savoir la lumière artificielle qui prolonge les activités humaines au cœur de la nuit.

- La Vierge au chancelier Rolin, Jan Van EYCK, vers 1435

La perception du paysage

Le milieu : l’avènement du paysage

« Le paysage est affaire d’appréhension des sens, mais il est aussi construction selon des ensembles de croyances, de convictions scientifiques, et de codes esthétiques, sans oublier les visées d’aménagement. » [1]

Si le terme pays désigne un espace dans lequel tout le corps se sent bien paysage est avant tout un état d’âme déterminé par le regard. Quand nous considérons ce que nous appelons paysage, nous nous sentons, tout à la fois, face à un espace et en dehors de lui.

« Il faut rejoindre les limites extérieures de la ville, retrouver l’horizon et la matérialité du monde pour que l’idée manifeste du paysage soit ressentie. Parfois, il est vrai, le paysage entre en ville ; lorsque la maille se relâche et que le ciel y descend : le paysage du fleuve en est l’exemple fécond…

Le paysage c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent. » [2]

Le paysage tient à sa perception car il ressort du phénomène psychophysiologique qui relie l’individu au monde. En considérant le sens le plus courant du mot paysage fourni par Le Robert, « partie d’un pays que la nature présente à l’œil qui la regarde » on peut constater que les éléments constitutifs de cette définition donnent un caractère subjectif à un tel espace :

« Le regard et le paysage restent collés l’un à l’autre, aucun tressaillement ne les dissocie. Le regard dans son déplacement illusoire, emporte avec lui le paysage et le glissement du paysage n’est au fond rien d’autre que sa fixité au bout d’un regard que l’on croit en mouvement. » [3]

- Portrait de Frederic de Montefeltre, Piero della FRANCESCA, vers 1465-1470

La condition d’existence d’un paysage suppose donc cette présence active d’un sujet qui regarde en délimitant l’étendue de son champ visuel pour y constituer un ensemble signifiant. Nous avons là un rapport entre paysage perçu et sujet percevant. Le paysage se confond avec le champ visuel de celui qui regarde et, en tant qu’espace subjectivement délimité, rend au sujet la conscience d’être au monde. Dans ce rapport, il n’y a pas proprement une condition d’extériorité du sujet car le paysage en tant que concept spatial est construit uniquement par l’observation du sujet qui, à son tour, se trouve englobé par cet espace.

« Le monde que je distinguais de moi comme somme de choses ou de processus liés par des rapports de causalité, je le redécouvre « en moi » comme l’horizon permanent de toutes mes cogitationes et comme une dimension par rapport à laquelle je ne cesse de me situer… C’est justement parce que le paysage me touche et m’affecte, parce qu’il m’atteint dans mon être le plus singulier, parce qu’il est ma vue du paysage, que j’ai le paysage lui-même… On comprend aussitôt si le monde est le champ de notre expérience et si nous ne sommes rien qu’une vue du monde, car alors la plus secrète vibration de notre être psychophysique annonce déjà le monde, la qualité est l’esquisse d’une chose et la chose l’esquisse du monde… L’intérieur et l’extérieur sont inséparables. Le monde est tout au-dedans et je suis tout au dehors de moi. » [4]

Cette immersion du « moi » dans l’espace perceptif nous conduit à considérer le fait que la vision n’est pas l’unique responsable de la perception du paysage, que le corps tout entier y est impliqué par divers processus préconscients ou inconscients dont le sujet percevant est l’objet. C’est par cette médiation du corps qu’on se rend compte que le paysage est un ensemble de sens et de signes particuliers, où se croisent quelques considérations d’ordre métaphysique sur le naturel et le culturel, sur l’espace et le social, sur le subjectif et l’objectif, sur le visible et le non visible.

Le caractère essentiel du paysage n’est donc pas seulement dans le regard porté sur l’étendu spatiale, mais dans l’ensemble d’éléments qui sont formés par le rapport entre le regard et les autres sens. Le paysage est une construction mentale qui se réalise à partir de présupposés culturels de l’observateur, ouvrant l’espace au corps et à ses possibilités d’y trouver des significations. Le reflet de ces significations fait du paysage un miroir de l’affectivité du sujet percevant en résonance avec tous les registres de l’expérience humaine.

« C’était le soir, une odeur de sapin déferlait, on voyait des montagnes grises à travers, en haut brillait la neige. Un ciel bleu, rasséréné s’étendait au-dessus [...] Ces choses-là, nous ne les voyons jamais telles qu’elles sont, nous les recouvrons toujours d’une fine membrane psychologique [...] c’est alors celle-ci que nous voyons. Des sentiments hérités, des états d’âme personnels s’éveillent en présence de ces objets de la nature. Nous voyons quelque chose de nous-mêmes [...] dans ce sens, ce monde aussi est notre représentation. Forêts, montagnes, ne sont pas seulement des concepts, sont notre expérience et notre histoire, une part de nous-mêmes. » [5]

- Civitates orbis terrarum, G. BRAUN et F. HOGENBERG, 1572

Le paysage est plutôt une abstraction spatiale qu’une réalité physique. Sa formation exige un point de vue intellectuel, culturel et imaginaire qui fait de l’individu un voyeur placé au centre du monde. Cet espace est délimité par le « cadrage » perceptif qui transforme le monde en une image ouverte à l’interprétation. La notion de cadre apparaît dans l’image et en conséquence l’identification d’éléments verticaux et horizontaux définissant des plans, stimulant l’imaginaire par cette mise en forme géométrique de l’espace. Cette délimitation et ce point de vue préparent le paysage à devenir un objet esthétique, un tableau apprécié en termes de beauté ou de laideur.

« Ce paysage a des traits significatifs, se prêterait à une peinture, mais je ne puis en trouver la formule, il me reste dans l’ensemble insaisissable. Je remarque que tous les sites qui me parlent durablement ont sous leur diversité un schéma linéaire simple, géométrique. Sans un tel substrat mathématique, aucun paysage ne devient un objet de plaisir artistique. » [6]

Ainsi le paysage est inventé par sa description, son dessin, sa peinture, sa photographie, enfin une image capable de traduire, en tant qu’idée, l’espace observé. Cet « espace plastique » est perçu selon des notions culturelles variables dans le temps et dans l’espace, déterminant une dynamique à ses critères de représentation. Le paysage ne prend existence qu’à travers ses représentations qui soumettent l’espace à des points de vue et à des codes, afin de bien le maîtriser.

En effet, « le « paysage » est une vielle notion militaire qui codifie l’espace de la conquête, le champ de bataille, la zone de combat. Les relevés, les croquis de campagnes militaires obéissent à des conventions qui sont l’œuvre de techniciens ou d’artistes. Les deux activités n’étaient pas aussi antithétiques qu’aujourd’hui. Le « paysage » est aussi l’invention du géographe qui utilise d’autres modes de représentation : cartes, courbes de niveau, coupes de terrain. Il invente le « paysage » type d’une région, d’un pays. Mais le « paysage » est avant tout le sujet de l’artiste, le terrain d’une confrontation dramatisée entre l’expérience du réel, l’expérience intérieure ou mentale et les contraintes de l’espace pictural (surface, matériaux, histoire des formes, invention des formes, organisation). L’artiste fera de cette confrontation son activité permanente produisant à chaque étape historique de nouveaux signes et de nouveaux systèmes de représentation. » [7]

La conception du paysage est un outil qui permet à la culture de comprendre et de contrôler l’espace. En revenant à la définition du mot paysage, « partie d’un pays que la nature présente à l’œil qui la regarde », on peut alors remarquer que la nature est justement cet espace raisonné rendu par la perception du paysage. On cadre la nature pour tenter de la saisir à travers une image. Cette image a un parcours, celui de l’histoire de la pensée, celui du rapport dialectique de l’homme et de la nature, cet espace dont l’homme s’est apparemment écarté mais auquel il continue d’appartenir : la nature est d’abord la demeure de tous les êtres, leur espace vital. Mais la nature où l’être humain habite est un espace particulier, auquel il a attribué une infinité de significations en l’organisant selon des codes linguistiques divers appartenant à différentes cultures. En y introduisant le symbole, l’être humain a donné un sens à cet espace, lequel est interprété autrement par des conventions culturelles qui sont, à leur tour, variables dans le temps.

- Paris, le Pont-Neuf et l’Ile de la Cité, J. W. TURNER, vers 1833

Cet espace n’est pas facilement perçu en tant que tel, car la condition d’y habiter et d’y être habitué rend difficile à l’être humain l’identification de la nature comme un espace qui l’entoure. Pour que le processus soit accompli, il faut que la nature puisse devenir une image codée parmi la pluralité des significations qui lui ont déjà été attribuées. La nature doit être relativisée et conceptualisée, devenant une idée et une image. Ainsi le paysage naît comme un besoin pour l’être humain de se voir au monde, une sorte de miroir capable de montrer son rapport à cet espace, une nature continuellement transformée et interprétée par l’action du mouvement de son corps, de ses sens et de ses affects.

« L’homme découpe et ordonne l’espace. Il est le maître des signes, le tout puissant ordonnateur du symbole. Un paysage n’est pas plus un morceau de nature qu’un tableau ne représente le monde : dans les deux cas n’importent que la disposition des éléments, la différence et la singularité d’une manière ou d’un code. La couleur sur la toile vaut comme signe, de même que le rideau d’arbres. Il n’y a jamais d’immédiateté, ni dans l’art ni dans le milieu humain : le paysage est un ordre esthétique, une histoire. » [8]

La notion de paysage n’apparaît dans la culture occidentale que vers le milieu du XVe siècle, c’est-à-dire au début des temps modernes. Elle est liée au changement de regard porté sur le monde, à la manière dont notre civilisation transformait cette « nature » où elle habite. Cette notion est contemporaine de la révolution copernicienne, le grand changement de la conception du monde en Occident, à la fois cosmologique et ontologique, qui a permis le développement de l’abstraction de la conscience du sujet par rapport au monde perçu, favorisant ainsi son processus d’objectivation.

Le mot paysage apparaît pour la première fois en Occident aux Pays-Bas – landschap – pour exprimer l’idée de l’ensemble des éléments d’un pays appréhendé par le regard. Cependant le mot n’avait pas un rapport explicite avec le lieu physique, mais il était la désignation des tableaux, les premières images qui montraient « un bout de pays » apprécié par les gens cultivés du Nord de l’Europe, région qui était déjà bien urbanisée à cette époque.

Il faut d’abord considérer que l’ « invention » du paysage en Europe est bien tardive par rapport à celle de l’Extrême-Orient. Il y a plus de mille cinq cents ans qu’en Chine, le concept de paysage est déjà présent en poésie et en peinture. On note que dans ce pays, le paysage a été aussi l’affaire de gens cultivés qui vivaient dans les plaines civilisées entretenant un rapport dialectique avec les régions des montagnes, encore considérées comme « sauvages ».

- Le Confluent de la Seine et de la Marne, J. W. TURNER, vers 1833

Bien qu’en Orient et en Occident le paysage, comme schéma de vision, se montrerait à l’origine comme genre pictural, les concepts de l’espace dans ces deux cultures s’opposent, déterminant des différences entre leurs représentations respectives. La vision du monde en Occident est anthropocentrique, héritée de la culture gréco-romaine, qui a favorisé le développement d’une pensée dualiste qui sépare le sujet et l’objet, l’esprit et la matière, enfin la pensée elle-même et le monde observé. C’est justement cette vision qui a permis le développement d’un processus d’objectivation du monde perçu qui désormais serait présenté par des symboles concrètement inscrits dans l’espace. D’ailleurs, dans la peinture de paysage traitée au lavis de l’époque Song, le pinceau et l’encre, dotés chacun d’une sensibilité subtile et mouvante, sont les intermédiaires minimaux qui amenuisent la distance qui sépare la vision intérieure de son incarnation dans les formes. Le corps s’y exprime non dans sa présence mais dans sa retenue. Ce corps est avant tout le lieu de la contemplation, car contempler le monde suppose d’abord un endroit d’où l’on contemple, d’où l’on regarde, d’où l’on écoute le monde. Dans chaque peinture ou presque, au cœur du paysage, au centre des circonstances, donnant à la composition sa saveur et son recul philosophique, un personnage. Dans cette immensité de l’univers c’est d’abord le « je » qui fait signe. Mais ce signe n’est rien d’autre que la particule de matière qui fait exister le vide, le soupir qui fait entendre le silence, la seconde qui fait exister le temps. Il ne témoigne pas d’une intention de figuration. Tout au contraire le signe n’est présent qu’à seule fin d’invoquer ce qui manque à l’image. Les limites du corps – et de manière plus générale la visibilité de la matière – n’a d’intérêt que par défaut. Les contours sont moins ceux de la présence que ceux de l’invisible évidence de ce qui la contient. Le particulier de l’homme rappelle ainsi à l’esprit la totalité du monde. Le fini du corps évoque l’infini du vide.

À cette époque, le peintre, comme le poète, contemple le monde et livre son regard à ce dernier par l’intermédiaire de signes. L’essentiel dans les paysages au lavis n’est pas ce qu’ils représentent mais ce qu’ils signifient ; ce sont moins des images de la beauté sensible de certaines contrées que des symboles de l’harmonie universelle. Toutes les formes : montagnes, eau, arbres, aussi bien que l’homme, n’y servent qu’à figurer ce qui, pour l’artiste, est essentiel, ce qui, étant sans forme, ne peut être représenté directement : l’espace ou, ce qui pour le taoïste est la même chose, l’éther qui remplit l’espace.

Si la présence reste donc discrète c’est que l’existence d’un corps suffit à la contemplation. Et c’est à travers cette seule expérience que l’esprit trouve son lieu, que l’homme se situe par rapport au monde. Son esprit bien ancré dans ce lieu, accordé au cours naturel des choses (Tao), ce corps tendu dans une perception ouverte, l’homme peut donc éprouver l’identité de sa nature véritable, originelle. C’est, selon la pensée taoïste, dans ce corps rendu vers la contemplation de l’univers que l’homme peut vivre l’éternité de l’instant présent et l’universalité de l’endroit où il se trouve. C’est ici partout et maintenant toujours qu’il goûte l’expérience de sa liberté. La peinture chinoise a cela de fascinant qu’elle semble offrir au regard une constante dilatation de ses limites. Son cadre, son support, ses formes, ses teintes, ne tendent qu’à inspirer le sentiment d’un espace illimité et d’un temps infini. Ce n’est pourtant que l’instant d’un regard, le seul temps d’une contemplation qui s’octroie ainsi l’espace du monde.

Le lieu de la contemplation se confond avec celui de l’expression. Il constitue un point sensible où le monde comme l’homme trouve son sens. Dans chaque peinture, le personnage, le corps du contemplateur – et donc de l’auteur – est le lieu circonscrit d’où la création s’exhorte. Ce point, pareil à celui de KANDINSKY – aussi bien englobant que circonscrit – se donne à voir dans sa dualité. Le point circonscrit c’est l’instant présent, le lieu où le corps se trouve, le lieu d’où l’on contemple. Le lieu englobant c’est toujours et partout de l’existence du monde. L’espace du monde n’est pas seulement issu de la pensée. Il est un lieu, il est le vide habité. L’espace qui embrasse est aussi ce qui constitue le fond essentiel du monde. De lui se dégagent tous les phénomènes pour s’y dissoudre à nouveau comme les nuages dans l’éther. Si l’univers se constitue en lieu plutôt qu’en espace c’est qu’il est, avant toute abstraction, une source de l’être, sa source biologique. L’homme y est naturellement contenu. Sa voix s’exprime, s’étend et se mêle au monde.

L’œuvre n’est qu’un fin pan de papier où son souffle s’imprime mais ne s’arrête pas car l’infini de l’être ne saurait se contenir ni dans le cadre de l’image, ni dans celui de la phrase. « Entre émotion et paysage : le monde n’est pas un objet de représentation »…

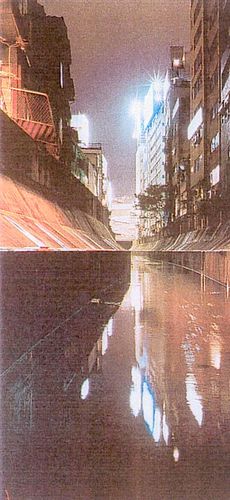

- Portraits of Exile, Shimon ATTIE, 1995

« La grande image n’a pas de forme, ou comment indiquer l’ineffable. » [9]

Défiant les limites imposées au corps, l’esprit du monde s’étend et se répand. C’est pourquoi l’art chinois tend à déstructurer, à dépasser les limites de la représentation. Pour cette évocation de l’indescriptible mouvement du monde, le lavis offre les ressources de la dilatation et du flou. Il permet de représenter les objets, se détachant de leur matérialité, en partance vers leur signification idéale. Le paysage ne fut pas le seul à être traité au lavis. Si la figure comme le paysage revêt ce style elliptique c’est qu’un même rêve habite le front du sage et la montagne qui le domine. Cette évanescence de la présence entraîne notre imagination au-delà du monde des apparences. Elle établit l’identité d’un libre espace où comparaît la phénoménalité du monde. Cet espace est le même que celui où nous trouvons lieu d’être.

L’acte artistique transcrit et communique une contemplation du monde. La contemplation est l’arckê de toute création. L’image, la parole et jusqu’à la pensée n’ont de valeur qu’en tant que témoignage d’une pratique contemplative.

L’artiste chinois, semblable au rhapsode, reçoit sa parole d’un ailleurs. Si cette parole est apte à l’exprimer c’est que son intériorité communie avec le principe cosmique. Contemplation, création et création de soi sont une seule et même recherche car « L’invisible auquel à affaire la poésie chinoise est celui du sentiment et des dispositions intérieures, qu’elle exprime en empruntant aux aspects visibles du monde au-dehors (se constituant en paysage), et non pas un invisible métaphysique (conçu comme intelligible). » [10]

Ce qui différencie radicalement la peinture chinoise de paysage de celle que connaît l’Occident, c’est qu’elle émerge d’une source « esthétique » qui n’est pas régie par le souci de représentation. La culture chinoise a moins considéré le paysage comme une image du monde que comme une incarnation de pensée et de sentiment. La pensée taoïste n’a pas séparé le monde selon les antagonismes d’où l’ordre du monde occidental a émergé. Elle a, depuis le début, compris le monde en termes de complémentarités et de métamorphoses. Cette conception voit l’unité originelle dans la transformation. C’est à partir de l’énergie de la tanssubstantiation que le monde assure sa cohérence. Ainsi la relativité qui sous-tend l’idéal de la pensée chinoise est une relativité réversible. Il ne s’agit pas tant de hiérarchiser le vivant que de chercher à voir en chaque chose, en chaque être, si petit, si insignifiant soit-il, l’incarnation de l’immensité du monde. La vallée comme le brin d’herbe peuvent évoquer le cosmos. C’est pourquoi l’ « esthétique » chinoise valorise moins la représentation que la puissance indicielle de l’œuvre. … « de maître à disciple, le propos n’est qu’indiciel. » … « la distance allusive. » [11]

La Chine donc, comme la Grèce antique, ne valorise pas la représentation du paysage. Pour l’une, elle ne fonde pas le principe de l’image qui préfère à l’imperfection mimétique, l’indétermination allusive et l’expansion indicielle. Pour l’autre, elle est inexistante car considérée comme une illusion dangereuse ou vaine concurrence à l’harmonie naturelle. La perfection harmonique de la nature ne nécessite aucune médiation humaine. Si la contemplation du paysage constitue, pour chacune de ces civilisations, une des plus hautes pratiques spirituelles, elle ne nécessite pas pour autant de médiation représentative du paysage.

Le paysage comme « morceau » du monde correspond à une pensée qui se constitue à partir d’un ordre accepté et intelligible de ce monde. À ce titre, il revêt une valeur « symbolique » au sens où il est pensé comme une partie chargée de représenter la totalité. Ce « système » pseudo-représentatif – puisque l’image ne double pas le réel – suppose l’idée que cette partie soit habitée des mêmes forces que la totalité et qu’ainsi elle se présente au regard et à l’esprit comme apte à révéler ces propriétés communes. Ainsi la fracture qui sépare l’apparence de l’essence du monde n’engendre pas un scepticisme comparable à celui qui irrigue la modernité occidentale, car l’Antiquité est en contact avec cette invisible réalité du monde. C’est de ce contact que témoigne le paysage. C’est de cette réalité du monde qu’il émerge et c’est afin d’y découvrir une ordonnance originelle que l’Antiquité lui prête regard.

- River Series, Naoya HATAKEYAMA, 1993 -1

Pour que ce schéma symbolique soit accompli, ce qui a transposé la nature en paysage, il a fallu déterminer des limites à cette image et opérer sa mise à distance. Ce procédé d’analyse de l’espace a été favorisé par le cadrage perspectif, outil fondamental de la transformation de la vision du monde en Occident. Par ce cadrage on prend le recul analytique par rapport à la nature, car le cadre détermine un champ visuel ouvert à l’interprétation par des découpages successifs de l’espace. Il dispose l’espace dans un ordre, donnant des règles d’orientation visuelle entre les plans les plus proches et les plus lointains, rendant possible la perception d’un ensemble fini et déterminable.

« Pris dans le contexte de la seule peinture, le paysage se ramènerait donc à une représentation figurée, destinée à séduire l’œil du spectateur, par le moyen de l’illusion perspectiviste. L’inépuisable richesse des éléments naturels trouverait un lieu privilégié, le tableau, pour paraître dans l’économie cadrée d’une forme et inciterait alors à s’intéresser à tous les aspects de la Nature, comme une réalité à laquelle le tableau donnerait accès. » [12]

Par le tableau, la nature se rend visible et lisible. La mise en scène de l’espace à travers le cadre favorise la perception esthétique et unitaire d’une portion du pays observé. Le concept de nature, l’idée abstraite d’un espace extérieur, empli de significations, va être présenté sous la forme d’une image sensible et intériorisée, analysée par le regard en vue de définir le paysage.

Le premier paysage qu’a connu l’Occident a été une invention de citadins qui, en encadrant une portion de pays proche et visible de la ville, ont instauré la campagne comme expression primordiale de la nature. La campagne, comme ensemble spatial observé et analysé, a servi d’image au concept du monde de l’époque, régi par un principe religieux lié au mythe judéo-chrétien de la création divine. Cette image était celle d’un lieu fertile, domestiqué, paisible, c’est-à-dire d’une nature cultivée.

- River Series, Naoya HATAKEYAMA, 1993 - 2

Bien sûr la peinture occidentale avait auparavant représenté des lieux, mais il ne s’agissait pas d’une conceptualisation de l’espace telle qu’on la trouve au XVe siècle aux Pays-Bas. Les éléments constitutifs des œuvres qui renvoyaient à une idée de nature n’étaient présentés qu’à titre accessoire et emblématique dans l’ensemble de l’image, où l’essentiel de la représentation était motivé par des descriptions de mythes.

La peinture de paysage proprement dite a surgi de la présentation des éléments de la nature qui auparavant ont été soumis à la scène biblique comme signes distribués et ordonnés dans l’espace sacré et qui ont acquis la signification de ses propres formes comme des unités indépendantes, contribuant ainsi à la structure de l’œuvre comme représentation objective des choses présentées telles qu’elles étaient dans l’espace.

L’avènement du dédoublement de la notion de cadre dans l’espace pictural semble avoir été décisif quant à l’identification de la campagne comme nature et donc quant à la naissance du paysage. La notion d’un en-dehors de la ville, à travers l’apparition de la fenêtre à l’intérieur du tableau s’ouvrant sur un espace extérieur, mettrait alors l’observateur dans une position analytique de sujet hors de la représentation de l’objet. Ainsi le paysage s’instituerait fondamentalement comme forme symbolique de l’émergence du monde moderne.

« La fenêtre est en effet ce cadre qui, l’isolant, l’enchâssant dans le tableau, institue le pays en paysage. Une telle soustraction – extraire le monde profane de la scène sacrée – est, en réalité, une addition : le âge s’ajoute au pays… le paysage peut s’y organiser librement, indifférent qu’il est aux personnages qui occupent le premier plan… Il suffira de la dilater aux dimensions du tableau, où elle s’insère encore, telle une miniature, pour obtenir le paysage occidental. » [13]

Notes

[1] Alain CORBIN, L’homme dans le paysage, Éditions Textuel, Paris, 2001.

[2] Michel CORAJOUD, « Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent », in La Théorie du paysage en France (1974-1994), sous la direction d’Alain ROGER, Éditions Champ Vallon, Seyssel, 1995.

[3] Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Éditions Gallimard, Paris, 1945.

[4] Maurice MERLEAU-PONTY, op.cit.

[5] Friedrich NIETZSCHE, Humain trop humain, Éditions Gallimard, Paris, 1968.

[6] Friedrich NIETZSCHE, op. cit.

[7] Henri CUECO, « Approche du concept de paysage », in La Théorie du paysage en France (1974-1994), sous la direction d’Alain ROGER, Editions Champ Vallon, Seyssel, 1995.

[8] Odile MARCEL, « Les Aveux d’un amateur de paysage », in Mort du paysage ?, sous la direction de François DAGOGNET, Éditions Champ Vallon, Seyssel, 1982.

[9] François JULIEN, Le Détour et l’accès : stratégie du sens en Chine, en Grèce, Éditions Grasset et Fasquelle, Paris, 1995.

[10] François JULIEN, op. cit.

[11] François JULIEN, op. cit.

[12] Anne CAUQUELIN, L’Invention du paysage, Éditions Plon, Paris, 1989.

[13] Alain ROGER, Court traité du paysage, Collection Bibliothèque des sciences humaines, Éditions NRF Gallimard, Paris, 1997.)