Accueil > Les rubriques > Cerveau > Logiconochronie — VII

Logiconochronie — VII

Le sourire du hérisson

,

Pour une fois remonter le temps et passer par Jena, (c’était en 1997) pour interroger les sursauts de la croyance qui hante l’art des XXe et XXIe siècles, pour revenir bientôt hanter les allées d’un monde qui tarde à s’inventer.

De nombreux animaux ont trouvé dans la littérature ou la philosophie une place digne de leur caractère. Quoique discret et d’une puissance métaphorique relative, le hérisson occupe une place de choix dans le domaine de la pensée par sa présence dans le célèbre fragment 206 de L’Atheneum : « Pareil à une petite œuvre d’art, un fragment doit être totalement détaché du monde environnant et clos sur lui-même comme un hérisson ».

Outre la figure du hérisson, le romantisme de Jena a mis en œuvre des notions qui permettent d’esquisser une lecture de l’art contemporain au XXe siècle. Non qu’il s’agisse de tenter à tout prix de montrer que l’art contemporain serait un dérivé du romantisme, une telle tentative n’aurait aucun sens, mais bien de montrer combien certaines notions provenant du romantisme ont aujourd’hui encore une validité et une efficacité incomparable.

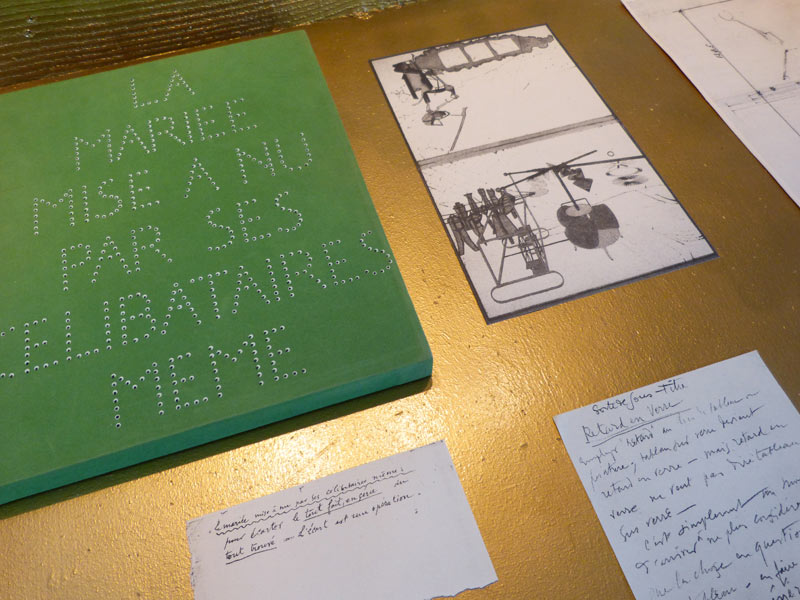

- Marcel Duchamp – Boîte en valise

On sait que la notion de fragment pose question. Comment est-il possible de la comprendre ? Quoiqu’ici comparé à une œuvre d’art, il ne faut pas objectiver le fragment et le limiter à être « un quelque chose », cette « petite œuvre d’art » qu’évoque de le fragment 206, mais au contraire le comprendre, comme le propose Daniel Wilhelm comme « un acte, une production et même une productivité ; il est à la fois germinal et génératif ; il essaime et il cultive ; il est sur le point de devenir essaim et culture [...] ce à quoi mine de rien il travaille, mais sans effort, sans fatigue, c’est à reconstituer l’œuvre dite manquante à son idéalité et à son individualité [1] ».

Le fragment n’est pas une œuvre absente qu’il faudrait trouver ou créer mais bien, à l’intérieur de l’œuvre, le rapport que celle-ci entretien avec ce qui la meut.

Suivons encore un instant Daniel Wilhelm : « C’est le witz qui rend le fragment momentanément opératoire. Il fait de lui, surgi d’un chaos, une trouvaille, c’est à dire : une idée chue et reçue, rencontrée et débusquée. Ce sont les trouvailles multiples qui ouvrent la possibilité d’un autre savoir, d’un étrange savoir que ne peuvent construire ni l’exposition ni la démonstration ni la répétition ni la concaténation [2] ». L’origine chaotique du fragment s’allie en lui à une fonction synthétique d’un genre particulier qui semble échapper aux modes habituels de synthèse.

Au couple witz-fragment, il apparaît nécessaire d’adjoindre le couple ironie-mathesis. L’ironie est l’opération par laquelle ce qui se joue dans un espace peut être déplacé sur une autre scène : les éléments joués une seconde fois peuvent être classés dans un autre ordre, rassemblés autrement. Ceci donne alors lieu à une nouvelle mathesis, à un nouveau classement. À la faculté combinatoire, fabulatoire, poétique et à la disposition au mystère du witz et du fragment répond la faculté classificatrice et opérationnelle de la mathesis et de l’ironie, à l’encyclopédie telle que la concevra Novalis répond la présentation d’un autre monde dans lequel ce monde-ci viendra chercher son image.

Ces notions ont trouvé à l’aube du XXe siècle, dans le champ de l’art, un second souffle, une puissance nouvelle. L’œuvre de Marcel Duchamp est l’espace dans lequel elles ont sans doute trouvé leur plus grande puissance d’effectuation.

Il ne s’agit pas de faire a posteriori de Duchamp un romantique, fût-ce de Jena, mais si l’on ne s’en tient pas à une approche stéréotypée du romantisme, on peut constater que son œuvre tient en équilibre sur les quatre notions évoquées.

La pensée de Duchamp est, en effet, entièrement portée par la puissance d’effectuation du witz qui conditionne la possibilité même d’existence du fragment comme puissance opératoire. Le geste par lequel Duchamp invente les ready-made est bien un witz, et l’œuvre quant à elle, un fragment.

« Une caractéristique importante : la courte phrase qu’à l’occasion j’inscrivais sur le ready-made.

Cette phrase, au lieu de décrire l’objet comme l’aurait fait un titre, était destinée à emporter l’esprit du spectateur vers d’autres régions plus verbales [3] ».

La fonction des mots, mots d’esprit, traits d’humour, witz s’il en fût, est chez Duchamp, essentielle. Comme on le voit, ils donnent à la fois à l’œuvre le statut de ready-made, de fragment, mais ils permettent aussi à l’ironie comme puissance de translation vers une autre dimension, une autre scène, de se mettre en marche et à une synthèse singulière d’avoir lieu.

Que l’on songe à l’usage du mot « même » dans une fonction adverbiale inusitée qui vient ponctuer le titre du grand verre, La mariée mise à nu par ses célibataires, même ou que l’on se délecte de ses jeux de mots, les mots dans l’œuvre de Duchamp jouent le rôle indéniable de point d’articulation entre witz et fragment d’une part, ironie et mathesis d’autre part.

En tant que tels ils sont producteurs de cette synthèse particulière que l’on nomme fragment et de plus, ils induisent l’œuvre à se rassembler d’une nouvelle manière, par série sans ordre ou par mise en boîte, au sens strict.

C’est en effet en pensant au risque de voir ses œuvres malgré tout se dissoudre dans le flux universel de la non-lisibilité que Duchamp finit par réaliser ses deux boîtes, La Boîte verte et La Boîte en valise dans lesquelles sont rassemblées ses œuvres, en miniature. Cette miniaturisation, n’est-ce pas encore un witz ? Et cette boîte comme espace de rassemblement, de recueil des œuvres anciennes, n’est-ce pas une forme de mathesis ?

Par la miniaturisation et la multiplication des œuvres, ces boîtes étant de facto des multiples, des éditions, la boîte devient le moyen de réaliser une œuvre ironique, qui projette le travail passé dans une nouvelle dimension. Il faut aussi prendre en compte le fait que la boîte ainsi réalisée est une synthèse d’un genre nouveau, une œuvre nouvelle, ou plus exactement une non-œuvre se présentant si l’on veut comme un fragment à la puissance deux. La boîte rend impossible, pour être comprise, le recours à la notion de totalité. Si c’était une totalité, elle annulerait les effets du witz et la puissance propre du fragment en les englobant dans la figure d’un tout achevé. La boîte cependant n’achève rien, elle rassemble et relance, constitue une sorte de base de mémoire et renvoie l’œuvre entière à sa vérité fondamentale, qui est de rester incernable. Ainsi les notes contenues dans la boîte interdisent une lecture des œuvres originales qui ne prendrait pas en compte les puissances conjuguées du witz, du fragment, de l’ironie et de la mathesis, entendons en termes duchampiens, du jeu de mots, du ready-made, des notes et de la boîte même.

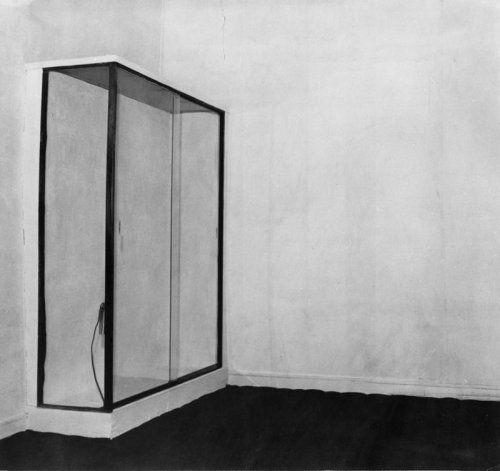

- Galerie Iris Clert – 1958 – Yves Klein – L’exposition du vide

Ce serait par trop simple si tout Duchamp pouvait s’expliquer par le recours à quatre catégories provenant du romantisme de Jena. Il se trouve que Duchamp transforme les conditions de la réception de l’œuvre autant que sa fonction. La simple réalisation de ces boîtes, comme les éléments qui président à leur conception, montrent que Duchamp porte le combat dans l’art, entendons que la forme qu’il donne aux siennes, s’oppose à celle que prenaient jusqu’à lui les œuvres dites d’art. Il porte ainsi le combat dans la société même puisque ces œuvres d’un nouveau genre transforment de facto, la réception des œuvres dites d’art et donc leur fonction sociale. La fonction même de l’art ainsi que celle de l’artiste se trouvent transformées, car l’effet de l’ironie ne consiste pas seulement à nous permettre de penser et d’éprouver l’existence d’un monde autre, mais nous conduit aussi à chercher à transformer ce monde-ci.

Duchamp porte donc ses coups au cœur de la croyance et au cœur de la conscience, en défaisant les liens obligés qui unissent l’individuel et le collectif autour de l’œuvre dans le monde social, il atteint le domaine de l’ambivalence où règne la croyance. En défaisant les liens par lesquels le même et l’autre se réfléchissent, il atteint le domaine de l’ambiguïté où opère la conscience.

L’art comme rituel social et l’art comme saisie du réel sont donc pensés autrement par Duchamp.

« Le sens social s’ordonne donc autour de deux axes. Sur le premier (que l’on pourrait appeler axe des appartenances ou de l’identité) se mesurent les appartenances successives qui définissent les diverses identités de classe d’un individu. Il va du plus individuel au plus collectif et du moins englobant au plus englobant. Le second (que l’on pourrait appeler axe de la relation ou de l’altérité) met en jeu les catégories plus abstraites et plus relatives du même et de l’autre, qui peuvent être individuelles ou collectives. Notre hypothèse est que l’activité rituelle, sous ses diverses formes, a pour objet essentiel la conjugaison et la maîtrise de cette double polarité (individuel/collectif, même/autre) [4] ».

Si dans ce texte de Marc Augé, nous remplaçons simplement rituel par activité artistique, au double sens de production des œuvres et de fonction sociale de l’art, nous voyons se profiler un « effet Duchamp » assez singulier.

Duchamp a en effet conçu des œuvres d’art ambivalentes et cette ambivalence a pour corollaire l’ambiguïté de l’art lui même.

« Appliquer le qualificatif “ambivalente” à une personne, une attitude, une situation ou une proposition, c’est postuler qu’elles peuvent supporter des jugements contraires et également pertinents [...] Ce cumul des possibles renvoie généralement à une pluralité de point de vue [...] Affirmer que quelqu’un ou quelque chose n’est ni bon ni mauvais ou dans le domaine des jugements de vérité, qu’une proposition n’est ni vraie ni fausse, c’est au contraire sortir du terrain de l’ambivalence pour entrer dans celui de l’ambiguïté ; c’est dire sous une forme négative, considérée à un instant donné comme la seule possible, quelque chose de positif qui ne se laisse pas encore qualifier – postuler la nécessité d’un troisième terme... [5] »

- Mark Rothko – Blue and gray – 1961

En prolongeant une fois encore la pensée de Marc Augé, on peut constater que l’œuvre, en prenant le visage du ready-made, décharge l’art d’avoir à représenter le réel. Elle se trouve alors devoir chercher sa légitimité hors de lui. L’œuvre et l’activité n’étant plus ni œuvre ni art, deviennent fondamentalement ambiguës.

Ainsi présentées, c’est-à-dire libérées de leur statut social ancien, – l’œuvre se devant d’assurer une représentation du réel par un jeu réglé d’apparences et l’activité se devant de permettre à une parole sociale de s’articuler –, le sens de l’œuvre et la fonction médiatrice de l’art se voient pris dans le jeu sans fin de l’ambivalence.

En effet, par un effet de feedback, les règles assurant le bon fonctionnement de la croyance étant défaites, la fonction de la conscience se voit à son tour transformée, puisqu’elle peut saisir le même d’une infinité de points de vue et constater que l’œuvre, elle, est prise dans le tourbillon de l’ambivalence.

« Ce sont les REGARDEURS qui font les tableaux. On découvre aujourd’hui le Greco ; le public peint ses tableaux trois cents ans après l’auteur en titre [6] ».

La célèbre formule de Duchamp est souvent mal interprétée. En effet, il faut noter à la fois que le mot regardeur est écrit en majuscules et que l’adjectif possessif peut avoir deux significations. Il peut s’appliquer aux tableaux du Greco ou « aux tableaux du public ».

En tous cas entre l’auteur et l’œuvre est venu se glisser un « auteur », un autre auteur si l’on veut, qui fait que l’œuvre même devient ambiguë à mesure que l’artiste se voit affubler d’un autre, double apparemment sans énigme et pourtant porteur d’énigme, le public.

L’art lui-même devient ambivalent dans la mesure où il assure, non l’effectuation d’une œuvre, mais la mise en œuvre d’une relation directe entre l’artiste et le public, souvent sans le truchement de l’œuvre. La conscience découvre que l’objet de la croyance était en tant que tel vide de sens puisque l’œuvre est aux mains du public qui « la fait » au moins autant que l’auteur. Ce vide a reflué sur la conscience en l’amenant à comprendre que le réel dans sa relation avec la pensée, consiste désormais en des objets reproductibles. L’œuvre d’art est donc habitée du même néant relatif que les objets manufacturés. Elle est en tous cas fabriquée par un même réseau d’artifices.

Les deux axes witz-fragment et ironie-mathesis ont été brouillés par les jeux entre deux nouveaux axes celui de l’ambivalence et celui de l’ambiguïté. Au centre, ce ne sont plus l’œuvre et l’art qui de leur positivité radieuse, assurent l’unité du sens. Lorsqu’ils s’y retrouvent, ils sont vidés de leur sens parce que traversés par une infinité de sens possibles. En somme, la conscience ne peut plus les appréhender que privés de leur être même. La conséquence de cette perte cruelle du sens, on le sait, est une déception infinie.

La déception est sans aucun doute la caractéristique essentielle de l’art du XXe siècle, caractéristique qui prendra toute sa force dans la seconde moitié du siècle et cela à cause d’une confusion savamment entretenue par les artistes eux-mêmes et portée à son pinacle par la critique d’art devenue incontournable. Les artistes confinés dans le rôle ingrat de serveurs automatiques d’œuvres que le public doit en quelque sorte terminer lui-même pour pouvoir accepter d’y croire, la critique pouvait assumer le rôle de la conscience et prétendre tenter de redonner à ces objets, devenus des quasi-néants, un peu de leur être perdu.

Ce n’est bien sûr pas à cause de Duchamp que tout cela est arrivé, mais plutôt parce que l’art s’est trouvé dès le début de ce siècle dans la position intenable d’avoir à habiter le nihilisme comme sa propre maison. Et il n’y a pas plus de deux manières de se comporter face au nihilisme. La première consiste à en devenir le sectateur et à tenter d’accélérer la dissolution des valeurs dont il est le moteur, la seconde consiste à tenter de contenir ses ravages, soit en s’opposant frontalement à lui, soit encore en tentant de ralentir le processus de dissolution. Dans ce cas, il faut affirmer la nécessité de remplacer certaines valeurs par d’autres.

Dada a incarné les vertus de l’accélération et Duchamp appartint à cette mouvance, mais il s’en sépara assez vite, tentant de retourner la puissance de l’ironie contre le nihilisme même. Duchamp a essayé de ne pas se laisser fasciner par le vide et séduire par l’appel du néant.

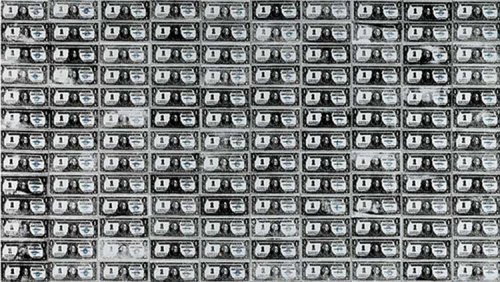

- Andy Warhol – 200 One Dollar Bills’

L’histoire de l’art du XXe siècle est pourtant tout entière portée par cette fascination pour le vide, par cette attirance pour le néant. Certes, le néant et le vide ne sont pas la même chose, l’un relève de la conscience, l’autre de la croyance comme le montre l’analyse de Michel Guérin.

« La conscience néantise, et c’est pourquoi elle n’est qu’acte [...] C’est au vide que la croyance se mêle : à la ponctualité (j’allais dire à l’impact) du néantir, s’oppose l’ubiquité du vide [7] ».

L’évolution des pratiques dans l’art au XXe siècle se met en place au gré de la tension qui s’installe entre conscience et croyance.

Les sectateurs du néant travaillent à délégitimer la croyance au nom de la force propre de la conscience qui se doit de faire face au néant en demandant toujours plus de conscience, c’est-à-dire en créant toujours plus de néant. Les sectateurs de la croyance cherchent à contrer la peur du vide en tentant de recouvrir par tous les moyens cette plaie ouverte dans le tissu du sens.

Ainsi voit-on, au nom de la conscience, les pratiques artistiques sortir de leur lit habituel et envahir la réalité. L’acte créateur devient un moyen d’accélérer la prise de conscience de la dégradation dans laquelle la réalité est emportée par le nihilisme afin qu’à terme, toutes illusions bues, un autre monde naisse de ces cendres-là.

L’art ne pouvant échapper au mimétisme, il a pris sur lui de dégrader jusqu’à l’image de lui-même et de faire de la déception à la fois l’arme et l’image du crime. Pour la conscience, tout est bon afin qu’elle découvre, dévoile le néant à l’œuvre dans le réel et la déception éprouvée tant par celui qui crée que par celui qui regarde est comme la mesure de la réussite de l’acte. Créer, dans le champ de la conscience, devient la tentative d’évider au moyen de la cuiller édentée d’un art considéré comme fondamentalement dégradé, une réalité tout aussi dégradée mais apparemment plus résistante. Le recours à des pratiques liées au maniement des idées et des signes est la marque de fabrique des pratiques artistiques relevant de la conscience.

Dans le champ de la croyance, il en va autrement. « Si la conscience est (au moins virtuellement) réflexion, la croyance est relation [8] » remarque encore Michel Guérin.

La peur en général et celle du vide en particulier, permet parfois d’accomplir des prodiges. Il est vrai que la croyance s’autorise de pratiques moins nihilistes, qui tentent pour le moins de faire face au vide même. Il faut cependant constater que la manière de faire face prend souvent la forme d’un recouvrement, parfois acharné, de ce vide et cela au moyen d’éléments proprement insignifiants. Plus en prise sur les affects, la croyance, comme relation, tente d’opérer une forme de synthèse qui parfois permet de reconstituer la possibilité d’un sens ou du moins d’ouvrir à l’espoir qu’il pourrait surgir et s’imposer contre ou malgré ce que la conscience énonce.

Dans le champ de l’art au XXe siècle, les sursauts de la croyance ont toujours lieu sous l’œil insensible de la conscience. C’est cette indépassable différence de potentiel qui délimite le champ d’action de l’art et le cadre dans lequel la déception prend corps.

Mais même en se jetant dans des pratiques qui débordent, et de loin, les seules pratiques traditionnelles de la peinture et de la sculpture par exemple, on continue d’interroger les mêmes réalités : la chair, le cosmos, le paysage et les signes qui semblent à la fois les unir et les séparer. Simplement, cette tâche ne peut plus être effectuée que négativement, comme si l’ironie devenait non plus une arme créatrice mais destructrice.

- Galerie Iris Clert – 1958 – Yves Klein – L’exposition du vide

Ce que le nihilisme a interdit, c’est la croyance en l’existence d’une autre scène qui ne serait pas la réalité. La croyance doit se battre contre l’évidence de la fragilité des liens affectifs qui unissent êtres et monde et dont la réalité ne cesse d’exposer les faiblesses.

La déception, c’est le nom de ce piège dans lequel l’art au XXe siècle s’est retrouvé prisonnier. Il a besoin de l’histoire comme légitimation, mais la refuse comme détermination. En ne concevant la conscience que liée à l’accomplissement d’une œuvre négative tendant à repousser les exigences de l’œuvre pour privilégier celles de l’acte, l’art s’est imposé comme univers où ne sont légitimes que des pratiques renforçant la forclusion.

Ainsi l’art se voit-il écartelé entre un besoin de filiation et la revendication d’une nouveauté, seule source de salut, ou en d’autres termes entre la nécessité de rétablir les liens brisés au nom de la conscience et l’impossibilité de croire.

La situation de l’art est donc aujourd’hui pensable à la croisée des quatre interrogations qui ont marqué la prise de pouvoir de la conscience sur la croyance dans le champ des pratiques artistiques.

– La première question est celle du statut de l’art et de l’œuvre. Elle relève de la dimension ontologique.

– La deuxième question interroge la puissance de l’art et de l’œuvre. Elle relève de la dimension eschatologique.

– La troisième question porte sur la valeur des langages et des signes. Elle relève de la dimension signifiante.

– La quatrième question demande ce qu’il en est de la réalité des idées et des images. Elle relève de la dimension imaginale.

La première et la troisième relèvent du domaine de la conscience, la deuxième et la quatrième du domaine de la croyance.

Dans les deux cas, c’est bien le lien entre sensible et visible qui est questionné.

Ce lien relève-t-il d’une sorte d’arbitraire plus ou moins équivalent à l’arbitraire du signe qui règne dans la langue ? Ne relève-t-il pas plutôt de cette puissance propre au croire qui seul peut rassembler des éléments hétérogènes dans la mesure où ils auraient tous été baignés dans le fleuve des affects ?

- Joseph Kosuth – One and three chairs

C’est sans doute en tentant de relire des œuvres comme celle d’Yves Klein, de Mark Rothko ou de Joseph Kosuth par exemple, que l’on pourra prendre la mesure du drame qui se joue à partir de la seconde moitié du siècle.

Ne donnons qu’une date : le 28 avril 1958, à 21 heures, dans la rue des Beaux-Arts à Paris. Ce sont le jour et l’heure du vernissage de l’exposition de l’immatériel (espace et murs vides) d’Yves Klein à la galerie Iris Clert.

Ici pas de faux semblant, mais bien le face à face avec le vide, la reconnaissance de la nécessité d’opposer au néant que cherche la conscience, le vide autour duquel s’enroule la croyance. Car « ce que nous appelons vide, ce n’est pas ce qui borde l’être ni fait trou en lui : c’est l’énergie, toujours recommencée, d’un jeu, le rien qui, dans chaque scène, me sépare de moi par une insuppressible altérité... [9] »

Mais comme ne cesse de le clamer Yves Klein, il faut se tenir dans cet espace vide et éprouver la montée en soi de l’énergie pure qui se dégage de ce fragment de monde où le vide en tant que tel a pu s’incarner et que l’artiste lui-même a chargé en énergie. La dimension ontologique de l’œuvre se trouve comme expulsée de l’œuvre et tout entière présente dans un moment et un espace limités.

L’œuvre de Rothko, elle, répond à la puissance des images par la puissance du vide mise en œuvre à travers l’abolition de toute image. C’est le vide même qui parle dans son œuvre et la dimension imaginale se voit ici comme exhibée dans sa nudité absolue. C’est donc la source des images qui est montrée chez Rothko et qui pour pouvoir être saisie comme telle, doit abolir les images.

À l’opposé, si l’on veut, dans le champ occupé par les remous de la conscience, une œuvre comme celle de Warhol, pour ne citer là encore que le plus célèbre des pop-artistes, consiste à dissoudre la signification possible de l’œuvre dans l’accumulation citationnelle de signes empruntés à la réalité. Ainsi la déception de voir l’art se mêler au monde sans valeur de la marchandise, s’accompagne-t-elle d’une tentative de sauvetage de la valeur en tant que telle, c’est-à-dire en tant que pur jeu de signes. Un billet de banque ou sa reproduction sur un tableau, un signe et un objet, deviennent équivalents.

Mais ce sont sans aucun doute les artistes conceptuels qui opèrent avec le plus de radicalité la mise à plat de la dimension ontologique de l’œuvre.

« [Joseph Kosuth] dans sa série de définitions de dictionnaire accompagnées d’objets tel Glass one and three, traite essentiellement de l’analyse du fonctionnement d’un objet singulier dans un contexte artistique. La correspondance des définitions, des photos et des objets avec la notion d’art est directement liée par l’artiste, à la connaissance et à la perception réflexive que l’on a de l’art. L’œuvre, ce n’est pas seulement l’idée en soi ou l’objet en soi, c’est leur juxtaposition et l’analyse qui en découle pour le spectateur. Ainsi dans l’acte de regarder il y a essentiellement celui de lire et de comprendre.

Se questionne ici la nature des idées, comment elles se propagent ou se transforment ainsi que leurs liens avec les réalités physiques qu’elles sont censées représenter.

Trois modes de réalisation ou de re-présentation du concept « verre » se trouvent ainsi confrontés :

– l’objet lui-même est défini par un système de référence tridimensionnelle,

– la photo de l’objet est la représentation iconique bi dimensionnelle,

– la définition de l’objet est la représentation linguistique.

Devant cet ensemble, le spectateur hésite entre sa perception esthétique et sa perception utilitaire. [10] »

- Mark Rothko – Untitled (Red and orange)

Il faudrait commenter une telle œuvre pendant des pages pour réussir montrer jusqu’à quel point elle est symptomatique de cet art de la conscience qui tente de contenir le nihilisme en l’accomplissant.

Il importe cependant de remarquer que le partage n’est pas si simple et que les territoires et les fonctions se superposent ou se recouvrent en partie.

C’est ce mélange qui donne à cette époque qui s’est appelée elle-même postmoderne et que, suivant encore une fois Marc Augé il faudrait plutôt appeler « surmoderne », ses contours si particuliers.

Ainsi voit-on deux forces opposées qui se déchirent et semblent ignorer qu’elles ne peuvent exister l’une sans l’autre. La première est la puissance du négatif ou force de la conscience. Elle consiste à renvoyer l’élan des affects au néant ou du moins à leur instabilité foncière due à leur éclatement entre plusieurs registres dont l’unité pourrait seule être réalisée par la croyance. La seconde est l’énergie qui sans cesse renaît de ses cendres, ou plutôt de celles des affects mobilisés par le rituel de l’acte ou de l’œuvre Elle réveille la faculté de croire, faculté qui n’a pas besoin en tant que telle d’objet en lequel croire mais de relation à faire exister. Le conflit entre une valeur objectivable et une valeur affective ne peut donc se résoudre sans que le conflit éclate ou que les positions se durcissent.

Si l’on reprend maintenant l’axe witz-fragment et l’axe ironie-mathesis, on peut s’apercevoir que les grandes interrogations portées par l’art contemporain sur lui-même sont proches de celles que les romantiques portaient sur la possibilité de l’œuvre.

Cependant notre époque se pose, face au romantisme de Jena, comme une sorte de monde baroque, fasciné par le vide, obsédé par le néant, et capable aussi bien de faire presque tout ce qui est nécessaire pour accélérer les œuvres du nihilisme, que de fuir par tous les moyens possible l’intenable question portant sur la fonction de la croyance dans l’art.

En quelque sorte, ce qui fait défaut à cette époque, c’est la capacité à mettre en œuvre une synthèse. Sauf si l’on considère que cette synthèse, c’est l’opinion, la doxa qui se charge de l’effectuer. Écartelés entre les puissances du néant et les difficultés à faire face au vide au cœur de la croyance, les acteurs de l’art semblent ne plus pouvoir la prendre en charge. Car la synthèse, c’est ce qui permet de rassembler ce qui a été et de renouveler la manière de poser les questions.

La synthèse rassemble et transmet et c’est bien ce qui dans l’art contemporain, fait aujourd’hui le plus problème : le lien. Non seulement le lien entre ce qui est vu et montré, mais plus profondément le lien entre ce qui a été pensé et ce qui advient est aujourd’hui comme absent.

- Joseph Kosuth – One and three shovels

La question qui traversa la seconde moitié du XXe siècle était : à quoi sert l’art ? Aujourd’hui, il faut la remplacer par la question : que transmet l’art ? Il faut se demander quel lien il assure, entre quelles mémoires, entre quels oublis ? Il ne s’agit pas là de vouloir retenir de l’art sa seule fonction sociale mais bien de comprendre que l’art est aux prises avec cette force double, de dissolution et de synthèse, la doxa qui est aussi puissance de transmission.

Dans son ouvrage Les théories de l’art, Anne Cauquelin présente ainsi la doxa :

« La solidité de la doxa tient curieusement à son extrême malléabilité [...] de même cette solidité tient-elle à ce que la doxa ne procède pas d’une transmission institutionnelle : on n’en étudie pas les propositions dans les livres [...] Enfin cette doxa est un résumé (péjorativement on dira un “ramassis”) de lieux communs [...] Dans l’expression lieux communs si lieux désigne bien ces “paquets” de sens, communs désigne, lui, le partage de ce sens par tous ceux qui forment la communauté : le “bon sens” est fait de l’acceptation et de l’affirmation répétée de ces lieux communs [11] ».

Cette nécessité de transmission est sans doute le point essentiel sur lequel vient buter aujourd’hui l’art contemporain, car s’il a su s’élever contre certains stéréotypes, il n’a pu échapper à cette roue de l’histoire qui refabrique de nouveaux stéréotypes. Ces stéréotypes, honnis par la pensée, sont cependant des réservoirs de sens. Ce sont des synthèses, limitées dans leur forme actuelle mais qui possèdent une puissance d’ouverture infinie. Ce qui définit une époque, c’est sa capacité à choisir dans le chaos semi-organisé de la doxa qu’elle abrite, les synthèses qu’elle retravaillera pour leur faire, en quelque sorte, rendre un nouveau jus.

L’art du XXe siècle a conçu ses œuvres contre la doxa en général. C’est pourtant face à la puissance propre de la doxa qu’il vient s’échouer et échouer, celle de la transmission, de la constitution de liens. L’art, en creusant le vide et en néantisant les objets, s’est comme interdit de s’autoriser à relancer les dés. Il a, dans sa lutte contre la doxa, oublié que la transmission était un enjeu. Il est vrai que pour le nihilisme achevé, il n’y a rien à transmettre et que pour la postmodernité, il n’y a plus qu’à piocher dans le réservoir des éléments plastiques pour pouvoir indéfiniment recomposer des œuvres.

Ce qui fait défaut dans ce schéma, c’est la puissance propre qui met en branle le geste de transmettre. C’est sans doute cet oubli qui aujourd’hui peut apparaître comme la particularité de l’art du siècle passé et c’est dans cet oubli même qu’il faut plonger pour trouver la force de repenser art et œuvre.

Ce n’est pas parce que la doxa opère des synthèses qu’elle est la seule à pouvoir le faire. L’art peut sans aucun doute, s’il prend en charge cet oubli, trouver des forces neuves et faire de la question de la transmission, non pas un thème à partir duquel des œuvres seraient produites, mais une manière de penser l’activité artistique et le rôle de l’artiste.

En prenant en charge cet oubli essentiel, on se trouve devant des exigences nouvelles qui nous renvoient aux notions que nous offre le romantisme de Jena.

- Andy Warhol – Dollar sign

En un premier temps, il s’agit de changer les pics du hérisson. En effet dans le combat entre ambivalence et ambiguïté, c’est malgré tout l’ambiguïté qui a pris le dessus en posant qu’une œuvre se déterminait par une série de quatre négations puisqu’elle ne devait être ni belle, ni narrative, ni fictive, ni réaliste. Ces quatre interdits sont à lever, ce qui ne veut pas dire qu’il faut aussitôt recourir aux stéréotypes du passé. Non. Il faut tenter de chercher dans la doxa d’aujourd’hui, des éléments porteurs de « choses » à transmettre et surtout de l’énergie nécessaire à la transmission.

Faudrait-il pour autant que l’art ne soit ni citationnel, ni répétitif, ni suggestif ni intentionnel ?

Disons que le hérisson en muant se forgerait de nouveaux piquants. L’un serait le piquant de la transmission, un autre celui du regard, un troisième celui de l’œuvre autonome et un autre encore, celui de la fonction de lien de l’œuvre.

En d’autre termes, il se pourrait que l’art aujourd’hui trouve dans la pensée du romantisme de Jena, des éléments lui permettant de sortir du piège du nihilisme.

C’est moins de l’art que des artistes que doit venir cette mutation, c’est-à-dire de ceux qui auront compris que la conscience et la croyance ne peuvent ni ne doivent se combattre en eux mais qu’ils doivent leur forger des règles nouvelles de cohabitation. Ce sont eux que le monde attend et ce sont eux qui porteront le nom d’artiste.

Ils devront être des hommes cultivés, au sens où Schlegel l’entend, et comme le dit Daniel Wilhelm, « conjuguer énergie et diffraction, force et multiplication [12] ».

Ils ne devront pas se tromper quant à leur approche de la représentation. Comme le note Michel Guérin, « l’artiste ne travaille pas positivement sur la représentation (censément pour l’embellir ou la transformer en style), il la met en crise […] L’art n’oppose pas le rêve à la réalité, un soi-disant “imaginaire” à la trivialité phénoménale ; il retourne à la réalité par le rêve, moins en évitant qu’en évidant la représentation [13] ».

Ils ne devront pas oublier comme le rappelait Duchamp, que c’est par le regard que se noue la promesse, cette relation essentielle qui existe entre œuvre et public.

Si la dimension propre du regard est bien celle de la promesse, ce que notait Duchamp signifie donc qu’il ne s’agit pas d’offrir des œuvres bâclées à un public pensé comme puissance achevante de l’œuvre Mais il faut reconnaître la part du public dans le lien qui l’unit à l’œuvre, car sans ce lien, rien n’a lieu. Il n’y a là aucun appel à un comportement démagogique et méprisant vis-à-vis du public mais plutôt un écho à cette phrase si étrange qu’Apollinaire lui-même écrivit à la fin de l’article qu’il consacre à Duchamp dans son livre Les Peintres cubistes : « Il sera peut-être réservé à un artiste aussi dégagé de préoccupations esthétiques, aussi préoccupé d’énergie que Marcel Duchamp, de réconcilier l’Art et le Peuple [14] ».

C’est peut-être le mot énergie qui est ici le plus important. Il permettra de porter la dernière touche à ce « portrait de l’artiste en hérisson qui sourit ».

Il lui faudra donc, à cet artiste, savoir produire des œuvres qui soient et ne soient pas des œuvres, et en aucun cas les sous-produits d’une imagination fatiguée. Ces œuvres seront autonomes, non par rapport à la réalité, mais comme réalité et elles seront liées par l’énergie du medium et non plus par la volonté d’un quelconque sujet, car comme l’écrit Novalis dans un texte portant le titre emblématique de Monologue, « C’est au fond une drôle de chose de parler et d’écrire, la vraie conversation, le dialogue authentique est un pur jeu de mots. Tout bonnement ahurissante est l’erreur ridicule des gens, qui s’imaginent et croient parler en fonction des choses. Mais le propre du langage, à savoir qu’il n’est tout uniment occupé que de soi-même, tous l’ignorent. C’est pourquoi le langage est un si merveilleux mystère, et si fécond : que quelqu’un parle tout simplement pour parler, c’est justement alors qu’il exprime les plus originales et magnifiques vérités [15] ».

Notes

[1] Wilhelm, Daniel, Les romantiques Allemands, Paris 1980, p.30

[2] Ibid, p.31

[3] Duchamp, Marcel, Duchamp du signe, Paris 1975, p.191

[4] Augé, Marc : Le sens des autres, Paris 1994, p.50

[5] Ibid, p. 54

[6] Duchamp, Marcel, Duchamp du signe, Paris 1975, p.247

[7] Guérin, Michel, La pitié, Arles 2000, p.33

[8] Ibid, p 35

[9] Guérin, Michel, La terreur et la pitié, La terreur, Arles 1990, p.310

[10] Mollet-Vièville, Ghislain, Art minimal et conceptuel, Genève, 1995, p.72

[11] Cauquelin, Anne, Les théories de l’art, Paris 1998, p.118

[12] Wilhelm, Daniel, op cit, p.33

[13] Guérin Michel, op. cit. La pitié, p.318

[14] Apollinaire Guillaume, cité par Pontus Hulten, in Marcel Duchamp, Notes, Paris 1999, p.15

[15] Novalis, Fragments, Paris 1973, p.70

En exergue : Marcel Duchamp – Boîte verte.