Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > « Suite » de François Daireaux

« Suite » de François Daireaux

, et

Le grand atelier de l’in(dis)cernable sculpture du monde ou prolégomènes à une archéologie de l’impensé

Suite - Work in progress (2004-2016) - Vidéo couleur, sonore, 120 min

Aujourd’hui, nous, occidentaux aisés, avons vu nos mains transformées en acteurs hystériques de retransmission d’ordre à des machines ou à des appareils qui règlent sous la gouverne d’une rationalité algorithmique généralisée les déplacements de nos corps et des énergies qui leur permettent de continuer à vivre.

Et quand nous disons main, il faudrait dire doigts car ce sont eux qui agissent dans le monde digital qu’est devenu le nôtre. Pouce agile comme un singe, autres doigts à la traîne mais crépitant quand même sur la surface plane des écrans sous lesquels défilent les images, de soi, de l’autre, de la carte du jour celle des déplacements.

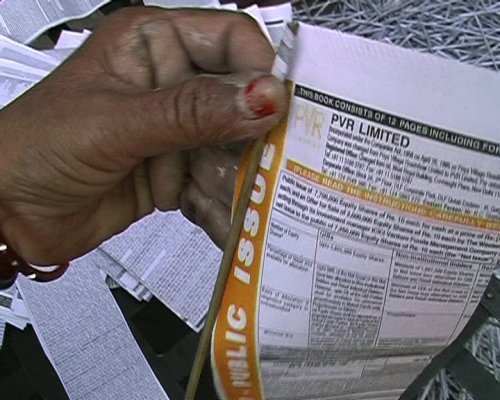

François Daireaux fête ici un demi-siècle d’existence et plus de la moitié dans les avenues décalées de pratiques artistiques multiples, associant sculptures, installations, images et films. Porté par une obsession voyageuse et testimoniale, il nous ouvre aujourd’hui la porte d’un work in progress intitulé Suite. Ce film dont nous montrons une demi-heure et qui dans sa version intégrale actuelle dure deux heures, consiste en un montage de séquences courtes décontextualisées, c’est-à-dire focalisées sur les mains des acteurs de gestes quotidiens enregistrés à travers le monde depuis 2004.

Ces gestes sont ceux du travail tel qu’il est encore visible dans la rue ou de la rue dans certains pays du monde. Ces formes de travail tendent à disparaître, y compris dans ces pays que sont la Chine ou l’Inde, François Daireaux ne rapportant aujourd’hui d’un voyage qu’un ou deux gestes à ajouter à la série, alors qu’au début, il pouvait en rapporter plus d’une dizaine.

La manière de filmer est simple et précise. La caméra est focalisée sur les mains et nous ne verrons pas la personne à qui ces mains appartiennent, pas plus que nous ne connaîtrons la finalité exacte du geste, le produit qu’il participe à fabriquer.

Globalité et détail

Ces images constituent pour nous des nouvelles du monde global, qui nous parviennent de zones où quoique en cours à une vitesse supersonique, la globalisation n’est pas encore parvenue à s’imposer totalement. Ce que nous voyons, ce sont donc des sortes de fragments d’une mémoire qui, chez nous et pour nous, est en grande partie effacée ou occultée. Et cela pour deux raisons : parce que ces métiers ont disparu depuis longtemps en Europe et en Amérique du Nord et parce que plus rien du travail concret, de la production simple des choses simples, n’est resté visible dans « notre » monde. Il y a des endroits pour cela comme Claudel le disait au sujet de la tolérance et des maisons qui en portèrent le nom, et pour nous ce sont les usines dans lesquelles n’entrent que ceux qui y travaillent finalement en secret sinon au secret. Pour l’essentiel, les gestes du travail sont donc devenus « non vus » parce que « non montrés ».

Ils ont été remplacés par ceux de l’orientation, doigts cliquant et glissant sur des écrans en vue d’un repérage immédiat et d’une levée précaire de l’angoisse fondamentale, celle qui nous étreint à chaque fois que nous éprouvons la sensation diffuse mais irrésistible d’être perdus dans ce monde.

C’est au cœur du monde globalisé que nous conduisent ces séquences, puisque nous sommes ici à la fois dans des pays divers, et dans des temps divers. Ces gestes sont aussi bien d’hier pour nous, que d’aujourd’hui pour ceux qui les pratiquent et de demain si l’on envisage un temps d’après l’effondrement possible de la puissance d’uniformisation en cours.

Nous voyons donc ici dans cette succession de gestes une sorte de mosaïque en mouvement constant et que le premier extrait résume à merveille qui montre des petits carreaux de faïence retournés inlassablement comme on retournerait les dés du jeu de la vie en attendant qu’apparaisse la martingale gagnante.

Puis, nous voyons défiler sous nos yeux d’autres gestes témoignages de réalités oubliées ou disparues en occident. Certes la main qui enroule les fils de sucre de la barbe à papa existe encore, comme ces fabricants de petits lingots en papier doré destinés à être brulés au temple taoïste. Certes les mains qui dépiautent les grenouilles évoquent encore quelque chose de concret pour nous, mais nous n’avons rien vu de tel dans les rues de l’occident depuis des décennies. Ces doigts qui semblent retenir un fil croisé à hauteur de joue par contre nous ignorons d’où il part et où il va. Ces images sont des témoignages qui sont des incises dans le tissu de notre réalité mails ils nous percutent par leur dimension esthétique propre. La beauté de certains de ces gestes, comme celui du fabricant de balais, des mains des joueurs de majongh, les coups de ciseaux dans le papier doré constitue pour nous la source d’une perception renouvelée et le vecteur d’un déplacement possible de certains de nos « repères » mentaux.

Nous voyons ici à l’œuvre ce qu’il en est d’un projet en cours dans certains réseaux des pratiques artistiques contemporaines, celui d’une archéologie avec restitution de strates concrètes, actuelles et de mémoire, de manière inventive et créatrice. De montrer la diversité du réel, de montrer l’existence de gestes autres que ceux que nous pratiquons, c’est aussi faire entendre la voix de ceux à qui jamais l’on ne donne la parole. Le parti pris ici est donc à la fois esthétique, éthique et programmatique, mais en rien documentaire et idéologique, car ce ne sont pas des images militantes ou dénonciatrices que nous voyons. Nous sommes plongés au cœur du « il y a », de l’infinité de la donne dans le domaine des gestes inventés par les hommes pour continuer de vivre.

Continu/Discontinu

Ce montage d’éléments discrets, gestes glanés à travers le monde entier, est une affirmation ambiguë. Ici, on ne prend pas parti ni n’énonce un quelconque jugement. Ici on montre mais ce qu’on montre tend à retourner comme un gant la structure mentale qui est la nôtre. Ce qui nous apparaîtrait par une approche trop prompte comme une reconduction nostalgique, mais qui serait de toute façon celle d’un éden dans lequel nous ne souhaiterions plus retourner vivre, produit un effet absolument contraire. Ces images nous montrent ce que nous avons désiré perdre et que nous ne voudrions pas revivre, car ces gestes évoquent une forme d’aliénation dans leur aspect répétitif.

Elles n’énoncent pas une vérité sur un monde qui disparaît, elles font revenir sur le devant de la scène des zones psychiques que nous avons fini par occulter. Pourtant nous ne regardons pas sur la zone d’ombre de notre inconscient, mais sur la zone encore éclairée dans certaines parties du monde sur des strates d’un passé immémorial. Car ces gestes comme le geste de régulariser l’écart entre les fils d’une trame ou de préparer une pâte nous renvoient bien au-delà de notre mémoire active, là où se concentre le souvenir de gestes qui furent des réflexes vitaux qui sont devenus une partie de nous.

Si ces images écartèlent notre suffisance, c’est pour en révéler les aspects inventés, rêvés, idéalisés, magiques et potentiellement ou effectivement beaux. C’est donc regarder qu’il faut, encore et encore, en laissant à l’entrée de notre petit cinéma intérieur, nos habitudes mortelles de classement et de rangement. Et si nous regardons ces images, sans préjuger de rien, en nous concentrant – geste mental largement déficient dans un monde que gouverne l’hystérie digitale – sur ce qui justement est non vu ou le serait même par nous si nous étions passés en flânant dans les rues chinoises, indiennes ou autres, devant ces gens, ces situations, ces gestes, alors nous voyons apparaître l’infinie diversité du possible et nous avançons, de séquence en séquence, à travers ces strates archéologiques oubliées de nous.

Par leur aspect répétitif, ces gestes disent quelque chose de la constitution native du monde tel qu’il a été inventé dans les temps préhistoriques et historiques et peut-être se meurent dans les temps posthistoriques. Nous voyons, et c’est cela l’archéologie, à travers l’ensemble de ces gestes, « le » geste, invisible réellement mais visible mentalement, qui a pu être celui des hommes qui taillaient leurs silex par exemple ou cherchaient à allumer le feu. La répétition de gestes nous donne aussi un accès à cette ambiguïté qui est au cœur de chaque geste répétitif car il instaure par sa répétition même une forme de continuité et le film en nous les montrant par courtes séquences nous rappelle dans sa structure même que tous nos gestes furent une victoire contre la discontinuité native de notre attention. Chacun de ces geste est une trace de ce combat intérieur qui n’a jamais cessé comme le montrent nos doigts qui arpentent les claviers de nos appareils tentant d’inscrire chaque instant de notre vie dans une trame continue.

Mais une telle continuité reste un rêve au demeurant totalitaire et cette discontinuité reste notre lot mental et psychique largement préhistorique contre lequel nous tentons encore et toujours de nous construire. Et c’est cette mémoire ancienne qui se donne à voir dans le geste de cette main qui nettoie avec application un balcon en verre derrière lequel se dresse l’un de ces immeubles qui aujourd’hui sont la demeure des hommes.

Les images de Suite nous montrent qu’il n’est pas possible de transformer même par l’hystérie digitale le discontinu natif de notre appareil psychique en une continuité obsessionnelle qui n’est que le rêve mortifère des marchands de n’importe quoi et des voleurs du reste auxquels nous avons accepté de nous soumettre.

Nous sommes, oui nous « sommes » réellement face à ces images au cœur de l’ambiguïté native de notre condition et nous la voyons, cette condition humaine, effectivement « en acte ». Alors il suffit de regarder en oubliant justement de penser pour que quelque chose comme de la pensée vienne à nous, paradoxe dont nous nous défions oublieux que nous sommes que c’est de lui entre autres bien sûr que nous sommes nés et en lui que malgré tout et malgré nous, nous continuons de vivre.

Et c’est pour cela que ces images dans le cheminement de l’œuvre de François Daireaux constituent une trace au-delà de l’énigme sur ce qu’il en est de la sculpture comme pratique artistique dans le triple sens de sculpture matérielle, sculpture mentale et sculpture de soi. Nous sommes impliqués à chacun des niveaux de manière différente que nous soyons acteurs ou « specta(c)teurs », et c’est bien ce que nous permettent de vivre ces images, une coappartenance virale à la grande sculpture du monde dont nous sommes en effet, ensemble et séparément, non seulement les acteurs mais les véritables auteurs.