Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > La spiritualité païenne — IV

La spiritualité païenne — IV

2. Le sujet comme interprétation

,

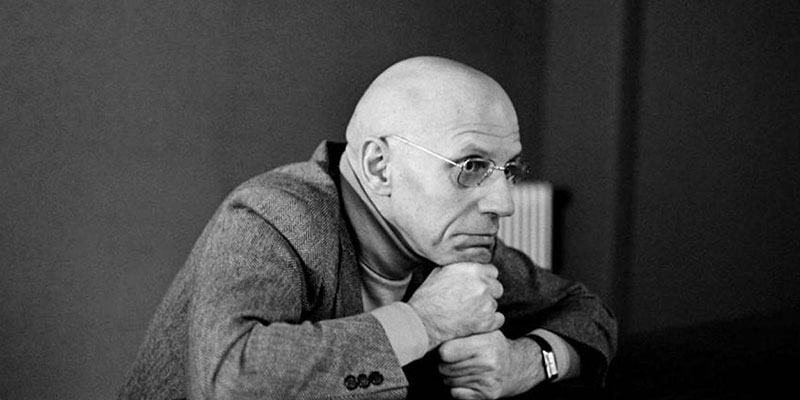

Pedro Alzuru, philosophe vénézuélien vivant en exil en France depuis un an poursuit la publication de son ouvrage autour des derniers séminaires de Michel Foucault, texte qu’il a écrit directement en français. Dans ce passage il analyse le "connais-toi toi-même" à travers sa postérité dans la pensée épicurienne et stoïcienne.

Nous trouvons cette inversion de la relation illustrée de trois manières : dans la conception épicurienne, l’amitié est exaltée et en même temps elle se déduit de l’utilité, il n’y a pas d’exclusion entre utilité et amitié, l’amitié n’est qu’une des formes qui sont données au souci de soi, est entièrement dans l’ordre du souci de soi, mais l’utilité que nous prenons des amis et que nous amis prennent de nous est un atout dans la recherche de l’amitié par elle-même ; dans la conception stoïque de l’homme en tant qu’être communautaire, l’ordre du monde est organisé de manière à ce que tous les êtres vivants, quels qu’ils soient, cherchent ce qui est leur propre bien. La Providence a agi de manière à ce que, en faisant cela, simultanément, sans le vouloir ni le rechercher, fasse le bien des autres. S’agissant de l’être rationnel lui-même, l’homme, pour réaliser sa nature, cette différence qui l’oppose aux animaux, doit en substance être pris pour objet de sa préoccupation, se questionnant sur : qu’est-ce qu’il est lui-même et qu’est-ce que sont les choses ?, qu’est-ce qui dépend ou ne dépend pas de lui ?, que faut-il faire ou non ?, qui a pris soin de soi comme il convient, saura remplir ses devoirs dans la mesure où cela fait partie de la communauté humaine, de ses devoirs de père, fils, citoyen, etc. Si nous commençons à nous inquiéter pour eux, tout est perdu ; s’il existe un cas dans la société où le souci des autres devrait s’imposer à l’agitation de soi-même, c’est le cas du prince, mais dans la conception du prince de Marco Aurelio (Idem, 192), on voit qu’il n’a nullement l’intention de mettre en valeur ses tâches spécifiques, il faut qu’il oublie qu’il est César et ne fera son travail qu’à condition de se comporter comme tout autre homme, maintiens-toi donc simple, honnête, pur, sérieux, naturel, ami de la justice, pieux, bienveillant, affectueux, ferme dans l’accomplissement des devoirs, tous ces éléments de la bonne conduite du Prince sont les éléments de la conduite quotidienne de tout homme.

Aux Ier et IIe siècles, on a ainsi un déverrouillage de la pratique de soi-même en matière de pédagogie et en matière d’activité politique, tout cela nous rapprochant de la notion de conversion, se convertir à soi (epistrephein pros heauton, convertere ad se). Certes, le christianisme connaissait l’une des technologies les plus importantes de l’Occident, mais il serait faux de ne pas mesurer l’importance de la notion plus que dans l’ordre de la religion, et de la religion chrétienne, elle a également une importance capitale dans l’ordre de la morale. Sans oublier qu’elle fut introduite à partir du XIXe siècle dans la pensée, la pratique et l’expérience politique, dans la subjectivité révolutionnaire, vers 1830-1840, en référence à cet événement fondateur qu’est la Révolution française, on commence à définir des schémas d’expérience individuelle et subjective qui seraient la « conversion à la révolution ». Vous ne pouvez pas comprendre quelle était la pratique, l’individu, l’expérience de la révolution si la conversion n’est pas prise en compte, cet élément de l’orbite de la technologie de soi qui à son origine dans l’antiquité. Comment cette notion a été validée, absorbée et annulée, par l’existence même d’un parti révolutionnaire ?, comment elle est passée de la « conversion à la révolution » à « l’accession au parti », de telle façon que maintenant les grands convertis de notre époque sont ceux qui ne croient plus en la révolution (Idem, 207).

L’épistrophe platonicienne consiste à se détourner des apparences, à revenir à soi en confirmant son ignorance et à décider précisément de prendre soin de soi, ce retour permet de revenir dans la patrie des essences, de la vérité et de l’être. Cette épistrophe platonique est régie par une opposition entre ce monde et l’autre, par une libération de l’âme par rapport au corps et par le privilège de la connaissance. Se connaître, c’est connaître la vérité. Connaître la vérité, c’est se libérer.

La « conversion » que l’on trouve dans les cultures hellénistique et romaine est très différente, elle ne bouge pas dans l’axe d’opposition entre ce monde et l’autre, c’est un retour dans l’immanence même du monde, l’opposition essentielle est entre ce qui dépend et ce qui ne dépend pas de nous, la libération de ce dont nous ne sommes pas maîtres pour atteindre ce dont nous pouvons l’être, en établissant une relation complète et consommée, appropriée de soi avec soi. La conversion ne se fera pas dans la césure avec mon corps mais dans mon adaptation à moi-même, si la connaissance joue un rôle important, elle ne sera pas aussi décisive, l’essentiel est désormais l’exercice, la pratique, l’entraînement, l’askesis.

Dans la culture chrétienne, la notion de métanoïa, à partir du IIIe siècle et plus particulièrement du IVe siècle, signifie deux choses, la pénitence et le changement : le changement radical de la pensée et de l’esprit implique une mutation soudaine qui remue et transforme au même temps la manière d’être du sujet ; passage d’un type d’être à un autre, de la mort à la vie, de la mortalité à l’immortalité, des ténèbres à la lumière, du royaume du diable à celui de Dieu ; Il ne peut y avoir de conversion que dans la mesure où, au sein même du sujet, une rupture se produit. Le moi qui devient est un moi qui a renoncé à soi-même, meurt pour renaître dans un autre soi, un autre être, une autre façon d’être, d’autres habitudes, un autre ethos.

Dans la conversio ad se hellénistique et romaine, s’il y a une rupture elle ne se produit pas dans le moi, c’est une rupture par rapport à ce qui l’entoure, de sorte qu’il ne soit plus esclave, diriger le regard vers le moi et le maintenir à la vue. Entre l’épistrophe platonicienne et la métanoïa chrétienne, ni l’un ni l’autre ne sauraient pas décrire cette pratique et ce mode d’expérience que nous trouvons présents dans les textes des Ier et IIe siècles. Chez Épictète, Sénèque, Marco Aurelio, se regarder revient en premier lieu à se détourner des autres, à s’éloigner des choses du monde, de l’agitation quotidienne, à remplacer la curiosité malsaine par un examen sérieux de soi-même. Garder à l’esprit le modèle de l’athlète, connaître les gestes qui sont utilisables, les connaître bien, les avoir toujours disponibles et les utiliser quand l’occasion se présente, faire abstraction de toute connaissance vaine et sans utilité dans les combats réels de la vie. La connaissance utile, ce qui peut nous rendre heureux n’est pas caché, c’est en vue, dans les relations entre les dieux, les hommes, le monde et nous, de sorte que ce qui est donné comment la vérité est lue dans l’acte et immédiatement comme précepte, c’est la connaissance que, une fois que nous les avons, la manière d’être du sujet est transformée, ils sont capables de produire un ethos, un équipement, la préparation du sujet et de l’âme qui les rend armés en toutes circonstances possibles de la vie ; c’est celle-ci la connaissance qui fait des individus autonomes, qui ne dépendent que d’eux-mêmes et n’auront besoin de rien d’autre que d’eux-mêmes, ils trouveront en eux-mêmes des ressources et la possibilité de ressentir du plaisir et de la volupté dans cette relation complète qu’ils auront avec eux-mêmes. Ce sont les connaissances théoriques et pratiques qui l’aident à parcourir le chemin qui le conduit à lui-même, ce qui lui permet de se gouverner et éventuellement de gouverner les autres.

Dans tout le christianisme, la question du retour à soi était beaucoup plus un thème défavorable, un thème repris et inséré dans la pensée chrétienne ; à partir du XVIe siècle, ce fut un thème récurrent dans la culture « moderne ». Mais au fond, reconstitué dans une série d’essais successifs qui n’ont jamais été organisés aussi globalement et continuellement que dans l’antiquité hellénistique et romaine. On retrouve toute une éthique et une esthétique de soi, que reprennent en partie les auteurs grecs et latins, il faudrait relire Montaigne, l’histoire de la pensée du XIXe siècle comme tentative de reconstitution d’une éthique et d’une esthétique de soi, Stirner, Schopenhauer, Nietzsche, le dandysme, Baudelaire, l’anarchisme. Nous ne devons pas être fiers des efforts déployés aujourd’hui à cet égard, il faut soupçonner l’impossibilité de constituer actuellement une éthique de soi, alors que sa constitution est peut-être une tâche urgente, fondamentale et politiquement indispensable, s’il est vrai qu’il n’y a pas d’autre point de résistance au pouvoir politique que dans le rapport de soi à soi-même (Idem, 246).

Alors que la théorie du pouvoir politique fait référence à une conception juridique du sujet de droit, l’analyse de la gouvernementalité - du pouvoir en tant qu’ensemble de relations réversibles - doit faire référence à une éthique du sujet définie par le rapport de soi à soi-même, autour de ces notions, nous devons articuler la question de la politique et de l’éthique. Il est facile de se confondre par le prestige des deux grands modèles de relations entre conscience de soi et connaissance de soi, qui couvraient ce qui pouvait être spécifique au modèle hellénistique (cynisme, épicurisme stoïcisme) : les modèles platonicien et chrétien. Dans le modèle platonicien, s’inquiéter pour soi-même consistera essentiellement à « se connaître », dans la réminiscence où sont rassemblés et bloqués la connaissance de soi et la connaissance de la vérité, l’intérêt de soi et le retour à l’être. Dans le modèle chrétien, il existe une circularité entre la vérité du texte et la connaissance de soi, la méthode exégétique de connaissance de soi visant à la renonciation à soi, ces deux grands modèles ayant été transmis par le christianisme à toute l’histoire de la culture occidentale. Entre l’un et l’autre, un troisième schéma s’est développé au cours des derniers siècles de l’époque antique et les premiers de notre époque, celui-ci tend à accentuer et à privilégier le souci de soi, à maintenir son autonomie vis-à-vis d’une connaissance de soi limitée et restreinte, il ne tend pas à l’exégèses de soi ni au renoncement à soi, mais à constituer le moi comme objectif à atteindre, toute la connaissance dont nous avons besoin doit être une connaissance adaptée à l’art de vivre, c’est-à-dire que nous devons trouver notre objectif, notre bonheur et notre suprême bien en nous-mêmes.

Être libre, c’est fuir la servitude de soi-même, c’est la plus lourde de toutes les servitudes et personne n’en est exempt, vous pouvez vous battre à deux conditions : cesser de demander trop de vous-mêmes, de s’imposer toute une série d’obligations qui sont celles de la vie active traditionnelle et ne se donner pas de salaire pour ce travail. On s’impose une quantité d’obligations et on essaie d’obtenir avec elles une certaine quantité de profits, on vit dans ce système d’obligation-récompense, ce système d’endettement-activité-plaisir, dont nous devons nous libérer par l’étude de la nature des choses. Il ne s’agit pas d’aller dans un autre monde, il s’agit d’un mouvement du sujet qui s’opère et se produit dans ce monde, à partir duquel nous pouvons nous voir et nous apprécier en juste mesure, comprendre la nature des choses, la nature fictive de ce que nous avons cru le bien. Ce n’est pas la connaissance d’une intériorité mais du fait que nous sommes au milieu du monde dont nous faisons partie. Il n’y a pas de réminiscence, il s’agit de voir actuellement les choses et de saisir leur rationalité, le monde dans lequel nous sommes avec un ensemble de déterminations et de besoins, notre situation et notre liberté dans celui-ci.

En même temps, nous voyons des choses, nous les nommons, nous voyons quels sont les éléments qui les composent et ce qu’elles vont devenir, quand, comment et dans quelles conditions elles vont se défaire et se résoudre. Le but est que le sujet se reconnaisse indépendamment des liens, des servitudes auxquelles ses opinions et ses passions ont pu se soumettre, ce qui se traduit par indifférence aux choses et tranquillité face aux événements. Chaque chose, chaque représentation doit être examinée, testée, pour connaître les vertus que doit avoir le sujet. Notre propre identité est, fondamentalement, une fausse unité, la seule unité dont nous sommes capables et qui puisse être fondée est donnée dans la mesure où nous sommes des sujets rationnels, nous ne sommes rien de plus qu’une série d’éléments différents les uns des autres, discontinus.

Sénèque et Marco Aurelio, n’essayent en aucune manière de constituer une connaissance de l’être humain, de l’âme, de l’intériorité, tentent de donner un chemin à la connaissance des choses, cela implique : un déplacement du sujet qui lui permet de capturer les choses en sa réalité et sa valeur ; l’intérêt du sujet est de pouvoir se voir, de saisir sa réalité, la vérité de son être ; l’effet de cette connaissance est qu’il découvre non seulement sa liberté, mais y trouve le bonheur et toute la perfection dont il est capable. Une connaissance dans ces conditions constitue une connaissance spirituelle, sachant qu’elle a été progressivement limitée et finalement effacée par une autre manière de savoir, scientifique, qui a fini par couvrir la spiritualité entre les XVIe et XVIIIe siècles (Descartes, Pascal, Spinoza, etc.), non sans en avoir avalisé quelques éléments.

La relation entre ces deux connaissances est résumée dans la figure de Faust, elle représente les pouvoirs, les fascinations et les dangers de la connaissance de la spiritualité. Dans Marlowe, il était un héros condamné pour être un héros d’un savoir maudit et interdit ; Lessing sauve Faust parce que la connaissance spirituelle qu’il représente est convertie en une croyance en le progrès de l’humanité ; le Faust de Goethe redevient le héros de la spiritualité qui disparaît, cette connaissance qui monte au sommet du monde, capture ses éléments, le traverse d’un côté à l’autre, capture son secret et transfigure en même temps le sujet et lui donne du bonheur. Ce que Faust demande au savoir ce sont des valeurs et des effets spirituels que ni la philosophie, ni la jurisprudence, ni la médecine ne peuvent lui donner. C’est le savoir de la connaissance dont le sujet ne peut rien attendre pour sa propre transfiguration. Faust représente la dernière formulation nostalgique d’une connaissance de la spiritualité qui disparaît avec l’Aufklärung, et le salut triste à la naissance d’un savoir de la connaissance (Idem, 300).

Jusqu’ici, il s’agit de la conversion à soi-même du point de vue de la connaissance, mais quel genre d’action pratique cela implique-t-il ? En termes généraux, ce que nous appelons l’ascèse (askesis), en tant qu’exercice de soi sur soi-même, une connaissance pratique que nous ne pouvons acquérir que par l’entraînement avec zèle, sans omettre l’effort, une idée que l’on retrouvait dans les textes pythagoriciens, Platon, Isocrate, idée traditionnelle, mais aux Ier et IIe siècles, elle fait partie d’une culture de soi. Dans ce domaine, nous n’allons pas rencontrer la vérité, mais la loi, la règle, le code, avec les effets de l’austérité, du renoncement, de la prohibition, de la prescription. Ce n’est pas une manière de soumettre le sujet à la loi, c’est un moyen de le lier à la vérité dans cette culture de soi ; elle ne consiste jamais à savoir si le sujet est objectivable sauf dans le besoin de modifier la connaissance du monde de telle sorte qu’elle assume, pour le sujet, son expérience, son salut, une forme et une valeur spirituelles déterminées ; elle consiste à savoir dans quelle mesure connaître la vérité peut permettre au sujet de la dire, de la pratiquer et de l’exercer, d’agir et d’être comme il doit et comme il veut. Des problèmes tels que l’obéissance à la loi et la connaissance du sujet en soi n’étaient pas fondamentaux dans la pensée et la culture anciennes, c’était « la spiritualité de la connaissance », c’était « la pratique et l’exercice de la vérité » ; il ne s’agissait pas d’atteindre le renoncement à soi-même, mais bien de se constituer soi-même, de parvenir à une certaine relation autosuffisante avec soi-même, capable de produire la transfiguration de soi qui est le bonheur.

Il y a des éléments de renoncement, mais l’essentiel est d’acquérir quelque chose qui permette de protéger le moi et de le réaliser, un équipement, une instruction qui nous prépare à la vie, pour ne pas être aussi faibles devant les événements et les circonstances. Cet équipement comprend des discours, des propositions, des principes, des axiomes appris, qui deviennent des principes de comportement, d’action. Cet équipement rationnel et pratique implique également une éthique, un dicton véridique qui devient une manière de faire et d’être.

L’ascèse chrétienne est une voie de renonciation à soi-même dans laquelle la confession est fondamentale en tant qu’objectivation de soi dans un discours de vérité. Dans l’ascèse païenne, il s’agit de se rencontrer avec la subjectivation d’une vérité et d’une pratique, devenant ainsi sujet de la vérité avec l’exercice d’écouter, lire, écrire et parler.

L’écoute est le premier moment de la subjectivation ; l’oreille est à la fois le plus pathétique et le plus logique des sens, souligne la passivité, la réception, à travers lui passe le sortilège, la flatterie, la musique, mais reçoit aussi le logos et la vertu mieux que le reste des sens, plus propices aux plaisirs (vue, goût, toucher), d’où la nécessité d’acquérir et de développer l’art, la technique de l’écoute, de le faire avec profit, avec compétence, cultiver le silence, l’attention, la sérénité, la mémorisation. Il est entendu que l’écoute est presque aussi difficile que parler, on peut écouter avec profit, de manière inutile, et même de manière à ne générer que des inconvénients, c’est pourquoi il faut porter l’attention sur la chose (pragma), pas sur la beauté de la forme, ni vis-à-vis de la grammaire et du vocabulaire, ni de la réfutation des arguments philosophiques et sophistiques, mais vis-à-vis de la compréhension de ce logos dans sa vraie proposition dès lors qu’elle peut être transformée en précepte d’action. Enfin, déterminer si ce qui a été entendu et appris constitue une nouveauté par rapport au matériel déjà disponible, pour voir si cela en vaut la peine de le retenir.

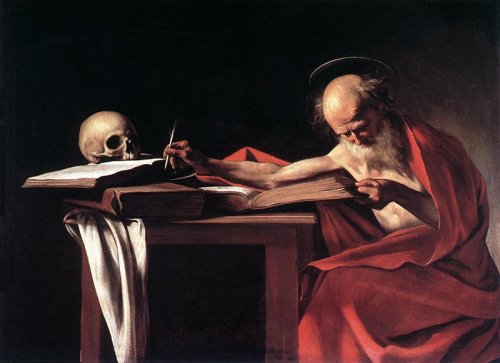

Règles pratiques de bonne lecture : lire peu d’auteurs, peu d’ouvrages et peu de textes, résumer leurs passages jugés importants et suffisants, principes fondamentaux d’une doctrine qui ne consiste pas simplement à connaître, mais doit être assimilée et à partir de laquelle vous devez devenir un sujet parlant ; également pratique de florilèges, recueillir sur un sujet donné ou sur une série de thèmes, propositions et réflexions d’auteurs différents. Le but de la lecture philosophique est essentiellement de provoquer une méditation, entendue comme exercice, confrontation avec la chose, ce n’est pas une exégèse mais une appropriation et un usage de la pensée, sa conversion en principe d’action. La méditation est aussi une expérience, méditer sur la mort, c’est se mettre dans la situation de celui qui est en train de mourir, ce n’est pas un jeu avec l’objet mais sur le sujet, c’est la fonction de la lecture philosophique, donc indifférente à l’auteur et au contexte de la phrase.

Si la lecture est conçue de cette manière, elle sera immédiatement liée à l’écriture, élément de l’exercice de soi-même, la lecture est réactivée dans l’écriture, ce qui est aussi un exercice de méditation, la lecture et l’écriture sont modérées réciproquement, l’écriture donne forme à ce que la lecture a recueilli. Ensuite, s’entraîner dans la réalité, essayant de subir le test et l’examen du réel, écrire est un exercice qui a deux usages : pour nous-mêmes, nous assimilons ce que nous pensons ; et pour les autres, la correspondance spirituelle, de sujet en sujet, pas tant pour donner des nouvelles de soi mais pour échanger des nouvelles du monde. Écoute, lecture, écriture, correspondance, constituent toute une activité du soin de soi et du soin des autres.

Dans la spiritualité et la pastorale chrétienne, l’art de parler subit une relativisation du fait qu’il existe un mot fondamental, la Révélation, et une écriture fondamentale, le Texte. La parole de l’enseignant doit s’y conformer, mais la vérité que doit dire qui est conduit à la vérité est la vérité de soi-même. Le moment où la confession a été inscrite dans la procédure indispensable du salut constitue un moment capital dans l’histoire de la subjectivité en Occident, dans l’histoire des relations entre le sujet et la vérité. Condition de salut, élément nécessaire à l’appartenance de l’individu à une communauté, motif d’excommunion.

C’est quelque chose qui n’existe pas dans l’antiquité grecque, hellénistique et romaine. Le disciple n’a pas à dire la vérité sur lui-même, il existe des procédures comparables : confession, examen de conscience, ouverture, mais ces éléments sont des ustensiles, n’ont aucune valeur spirituelle, le sujet doit devenir un sujet de vérité, il est nécessaire de faire une subjectivation qui commence par écouter et ensuite être capable de dire et de se dire la vérité, il ne lui est nullement nécessaire et indispensable de dire la vérité sur lui-même ; vous devez tout dire, ce que vous avez à dire, ce que vous devez dire, parce que c’est utile, parce que c’est vrai. Vous devez parler franchement, libre de rhétorique et de flatterie, ce sont les partenaires opposés du franc-parler, le fond moral de la rhétorique est la flatterie et l’instrument privilégié de la flatterie est la rhétorique.

Le franc parler (parresia) doit caractériser le citoyen, en particulier celui qui a des responsabilités dans le gouvernement des autres, mais son exercice est une exigence qui a avalisé la pratique du soin de soi-même, s’adresser sans colère et sans flatterie aux gouvernés. La colère est l’explosion violente et incontrôlée de quelqu’un qui a le droit d’exercer son pouvoir, s’il a ces explosions c’est précisément par son incapacité d’exercer son pouvoir et sa souveraineté sur les autres, son incapacité à utiliser son pouvoir avec justice, sans abuser de lui. La flatterie est le phénomène inverse et complémentaire, elle est l’instrument du gouverné pour faire face au pouvoir du supérieur, pour gagner ses faveurs, il utilise le langage pour obtenir ce qu’il veut du supérieur et renforce ainsi son autorité, l’empêchant de prendre soin de lui-même et contribuant à sombrer dans la vanité.

La majorité lutte dans l’amour ou le dégoût pour soi-même, le souci des choses extérieures ou la volupté des plaisirs de se faire plaisir, c’est l’insuffisance de celui incapable d’être seul avec soi-même, dégoûté ou attaché à soi-même, dans cette incapacité est insérée l’adulation des gouvernés envers le souverain et inversement, dans un abaissement mutuel, caractéristique des états d’ingouvernabilité. La franchise agit contre cet état, la vérité qui passe de l’un à l’autre le défie et contribue à son autonomie. Le discours rhétorique, de la flatterie, a pour but l’avantage du locuteur, le discours de la franchise a pour but le bien du destinataire. C’est la raison pour laquelle le soin de soi se manifeste par une ouverture d’esprit, contribuent à la protection de l’autre, l’ouverture entre citoyens, dirigeants et gouvernés, est à la fois un moyen de salut individuel et de salut collectif. Chaque citoyen doit voir et vérifier dans les actes de l’autre, dans son mode de vie, l’expression de sa franchise, c’est de cette manière que le mode de vie du collectif pourra être fondé sur la vérité. C’est ainsi que nous pourrons nous sauver ensemble pour cette vie, la seule.

En Occident, nous avons rencontré et pratiqué trois façons d’exercer une réflexion sur soi : la réflexivité qui a la forme de la mémoire, il existe un accès à la vérité, qui est connue sous la forme de la reconnaissance, une vérité qui est rappelée, dans cette acte de mémoire le sujet précise sa libération, son retour dans la patrie de son être ; la méditation, en particulier chez les stoïciens, opère la forme de ce que l’on pense, le test de soi comme sujet qui pense et agit comme il pense, dans le but de se transformer, comme sujet éthique de la vérité ; ce que nous appelons méthode nous permet d’établir quelle est la certitude qui peut servir de critère à toute vérité possible, et de là, elle passera de la vérité à la systématisation d’une connaissance objective. Ces trois formes (mémoire, méditation et méthode) ont dominé successivement en Occident la pratique et l’exercice de la philosophie : la pensée ancienne fut un passage prolongé de la mémoire à la méditation, de Platon à saint Augustin ; du Moyen Âge au début de l’ère moderne, aux XVIe et XVIIe siècles, la trajectoire alla de la méditation à la méthode (Descartes, Méditations).

La tradition historique et philosophique a privilégié le connais-toi toi-même, la connaissance de soi, comme fil conducteur de toute l’analyse des problèmes du sujet. Nous risquons donc d’établir une fausse continuité, une théorie non traitée du sujet. Bien que l’intérêt personnel soit toujours lié au problème de la connaissance, il ne s’agit pas fondamentalement d’une pratique de la connaissance. Dans l’histoire du souci de soi, le connais-toi toi-même n’a pas eu la même forme ni la même fonction, et son contenu ne sera pas le même non plus. Il n’est pas nécessaire d’établir une histoire continue du connais-toi toi-même avec par postulat une théorie générale et universelle du sujet ; nous devons commencer par analyser les formes de réflexivité, dans la mesure où ce sont elles qui constituent le sujet en tant que tel.

Les différentes formes de méditation renvoient à la vérité de ce que nous pensons. Nous devons donc inspecter les représentations telles qu’elles se présentent, voir en quoi elles consistent, à quoi elles se rapportent, si les jugements que nous portons à leur sujet et, par conséquent, les mouvements, les passions, les émotions, les affections qui peuvent survenir sont vraies ou non. Cela concerne l’examen de ce que nous pensons, mais d’autres questions nous renvoient à l’autodiagnostic en tant que sujet de vérité : suis-je celui qui pense ces choses vraies ?, suis-je celui qui agit en connaisseur ?, suis-je le sujet éthique de la vérité que je connais ?

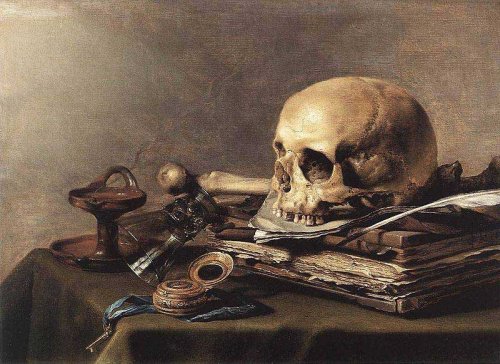

Or, ce qui est en jeu dans la pratique de soi-même, c’est justement de pouvoir contrôler qui nous sommes, face à ce qui est ou ce qui se passe. Ce sont précisément ces choses contre lesquelles tout l’art de soi-même est construit, tout l’art du souci de soi. Qui ne prend pas soin de soi, c’est le stultus ; tant qu’il ne prend pas soin de soi-même, prend soin de son avenir, laisse que celui-ci dévore ce qu’il fait ; l’homme qui laisse l’oubli dévorer tout ce qui se passe n’est pas capable d’action, il n’est pas capable du présent, la seule chose qui est effectivement réelle. Contre l’oubli et l’incertitude, les stoïciens pratiquent la préméditation des maux, dont le rôle est de fournir à l’homme le matériel nécessaire auquel faire recours le cas échéant, il est nécessaire de se préparer aux événements qui se produisent, aux maux, au pire. Les pires malheurs du monde sont déjà présents, nous nous donnons tout l’avenir pour les simuler et les annuler, ce que nous craignons n’a aucune importance et aucune durée. L’avenir est un appel à l’imagination, de l’incertitude dans laquelle nous nous trouvons, nous en déduisons au moins la possibilité pour l’imaginer dans la pire des façons, non seulement les hommes mais aussi les choses, il faut leur enlever le masque et les forcer à révéler leur vrai visage, que trouvons-nous ?, une légère douleur si elle est supportable, brève si elle est insupportable.

À la limite de la préméditation des maux, nous trouvons bien sûr la méditation de la mort, la mort n’est pas simplement un événement possible, c’est un événement nécessaire, elle a une gravité absolue pour l’homme et peut survenir à tout moment, nous devons nous préparer à cet événement par la méditation, la mort est ici, nous vivons notre dernier jour, nous faisons le jugement du présent et nous valorisons le passé, sans indulgence et sans punition, pour nous corriger.

Illustrations : Carpaccio, Caravage, Rembrandt, Chardin, Claesz.