Accueil > Voir, Lire & écrire > Lire & écrire > Hermann Hesse, romancier, penseur, peintre : l’art peut-il sauver (...)

Hermann Hesse, romancier, penseur, peintre : l’art peut-il sauver ?

,

Hermann Hesse : cet auteur majeur semble aujourd’hui bien oublié.

Il compte pourtant parmi les rares romanciers allemands qui ont marqué le XXe siècle, à l’égal d’un Thomas Mann, d’un Kafka, d’un Musil. Parmi les grands titres qu’il nous a laissés (dans l’ordre : Siddartha, Le loup des steppes, Narcisse et Goldmund, Le jeu des perles de verre), le premier a promu Hermann Hesse au rang d’écrivain universel ; Il a suscité l’enthousiasme d’une jeunesse en révolte sur tous les continents, vers la fin des années soixante. Une génération entière s’est reconnue dans la quête obstinée d’un adolescent indien résolu à trouver sa voie personnelle, sa vérité intime, au prix d’une rupture de tous ses liens sociaux et du sacrifice d’une vie confortable. Avec plusieurs décennies d’avance, Siddartha annonçait l’esprit de la Beat Generation américaine ; la révolte étudiante qui, à l’approche des années soixante-dix, a secoué tout l’Occident, en a puissamment amplifié l’écho. Ce roman a été son étendard, sa Bible [1].

Hermann Hesse donc, apôtre d’une quête de soi-même, d’une recherche intransigeante qui le pousse à se défaire de tous ses liens, à contester les institutions les plus vénérées – tradition, religion, famille – pour affirmer la seule loi qui vaille : celle de l’individu et de son droit à réaliser son désir. L’individu comme valeur ultime ? La proposition semble de nature à intéresser la jeunesse de notre époque, qu’on dit éperdue d’épanouissement individuel – au point que la cohésion de nos sociétés en serait gravement menacée. C’est pourtant se contenter d’un slogan facile et d’une conception bien superficielle de cet « individu ».

C’est pourquoi il convient de le lire de plus près, et c’est sans doute la raison pour laquelle cet auteur exigeant est aujourd’hui moins en vogue. Lorsque Hermann Hesse demande à chacun de « se trouver soi-même » (expression devenue aujourd’hui si banale et galvaudée qu’elle invite à la vigilance) et de s’affirmer – en de multiples occasions, notamment dans son abondante correspondance, il conjure les jeunes de son pays à « prendre au sérieux leur propre personne » [2] –, ce n’est pas simplement au nom d’un ego ayant droit à la satisfaction de ses désirs immédiats. Il lui importe bien davantage de se connaître et d’écouter la part secrète de son être ; n’y a-t-il pas en chacun une tendance au renoncement, à la capitulation devant une autorité arbitraire ? Une peur de laisser se déchainer des forces intérieures encore inconnues ? Comment pouvons-nous vivre avec le perpétuel grondement de ce désaccord au plus profond de nous-mêmes ? L’œuvre d’Hermann Hesse est tout entière traversée par cette tension entre cette part de nous-même désireuse d’une paix avec la société au prix du conformisme le plus vil, et cette autre part, obscure et révoltée, dont nous n’avons qu’une connaissance confuse. Œuvre tourmentée, déchirée, violente, auprès de laquelle les délires du Surréalisme ne sont souvent que paisibles plaisanteries, et que seul peut-être un Blaise Cendrars parvient à égaler ; œuvre qui côtoie le crime et le suicide, et qui semble démontrer que la quête de soi-même est une tâche paradoxale : à la fois nécessaire et impossible.

Cette recherche, Hermann Hesse l’a pourtant poursuivie tout au long de son existence. Sa vie fut-elle donc un enfer ? Bien des pages de ses confidences nous donnent des raisons de le croire. Et bien des fois il a eu la tentation d’y mettre fin, n’étaient les quelques éclaircies qui lui ont rendu courage. Parmi ces éclaircies, il faut compter son œuvre peinte : ce sont des milliers d’aquarelles, dont certaines admirables, qu’il laisse à la postérité, et si le public allemand et suisse est aujourd’hui bien renseigné sur cet aspect de son œuvre [3], le nôtre reste très largement ignorant de cette « part de lumière » dans la vie d’Hermann Hesse.

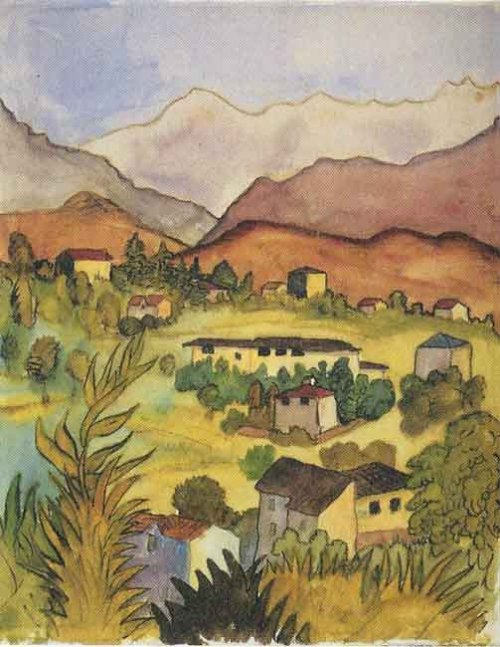

- Vision de rêve – décembre 1917

À parcourir ce dossier riche et pourtant inégal – il comporte de très belles réussites, mais également des réalisations assez quelconques –, nous sommes amenés à nous poser bien des questions. Quelle place, quelle signification accorder, au sein d’une production aussi imposante, à ces œuvres peintes – ce sont, pour la plupart, des paysages de la Suisse italienne ? Quelle valeur Hesse leur attribuait-il personnellement ? Un fait mérite d’être retenu : l’écrivain s’avoue dépourvu du moindre talent de dessinateur ou de peintre, et ce n’est qu’au prix d’un effort opiniâtre qu’il parvient, au bout de quelques années, à un résultat relativement acceptable. C’est dire l’importance, à ses yeux, de ce moyen d’expression. Quels en sont donc la fonction et l’enjeu dans son économie psychique ? Nous savons qu’il ne recherchait sur ce terrain nul prestige (bien qu’il ait eu l’occasion d’exposer ses propres réalisations aux côtés d’artistes [4] de renom, et de recueillir des appréciations élogieuses). Ces aquarelles ne sont-elles que le reflet, une simple illustration de ses motifs romanesques ? Leur apportent-elles au contraire un contrepoids de nature à modifier, ou du moins à élargir la portée de son message ? C’est ce qu’il convient d’examiner, en émettant l’hypothèse suivante : dessiner et peindre n’apportent-ils pas à Hermann Hesse un soulagement inespéré, ne laissent-ils pas entrevoir l’issue de sa crise existentielle ? Cette activité pourrait lui offrir plus qu’un sursis : elle pourrait le sauver d’un naufrage annoncé.

- Vision de rêve – 1916-1917

Aux sources de l’expression

Quiconque pénètre dans l’œuvre romanesque d’Herman Hesse ne tarde pas à s’étonner de l’omniprésence des conflits qui la traversent ; conflits latents quoique douloureux déjà, dans les textes antérieurs à 1914, et qui par la suite ne cessent de s’exacerber, jusqu’au paroxysme que constitue Le loup des steppes (1927). Le lecteur curieux de l’itinéraire personnel de l’auteur a tôt fait de constater, par les nombreux signes et clins d’œil glissés au fil des pages, le caractère fortement autobiographique de chaque récit. Tous les personnages ne sont qu’autant de prête-noms, leurs tribulations, leurs souffrances, Hesse les a vécues lui-même, parfois très peu de temps avant de les transcrire dans des fictions. C’est, à peine déguisée, sa propre histoire qu’il met en scène. Récits-confessions, par lesquels il se délivrerait de son passé ? Cependant toute confession chez Hesse s’accompagne, semble-t-il, d’un besoin d’expiation.

Quelle tension pèse sur lui ! Depuis son enfance, Hermann est hanté par le spectre d’une faute commise ; il va jusqu’à prévoir la souillure d’un péché à venir. Tel est le fardeau dont l’ont chargé ses parents, habitants d’une bourgade forestière d’Allemagne méridionale bien éloignée des mouvements culturels et sociaux qui transforment, à un rythme accéléré, les grandes villes de ce pays. Eux sont demeurés fidèles à une foi ancestrale, héritée de la doctrine piétiste née au début du XVIIIe siècle ; ils en sont les serviteurs zélés, dans leur action sociale comme dans leur prédication. Fondée sur l’hostilité envers toute autorité instituée, cette forme de piété ne connaît qu’une seule instance : Dieu en personne, un dieu très peu miséricordieux, un juge plutôt, face auquel seule notre vertu et nos œuvres ont quelque chance d’obtenir quelque indulgence [5]. Aussi n’y a-t-il, dans l’éducation d’Hermann et de ses frères et sœurs, guère de place pour les sentiments. Bien rares, les souvenirs d’une marque de tendresse. Très vifs et cuisants, au contraire, ceux des punitions subies pour les manquements à un devoir.

S’exprimer, dans un tel climat spirituel ? Certes, si l’on entend par là un examen de conscience [6] ; c’est même recommandé. Pas question cependant de confondre cet exercice avec l’écriture désordonnée d’une imagination hors de contrôle ! Les fantaisies poétiques que s’autorise Hermann dans son enfance sont accueillies avec froideur par son père, il y soupçonne la manifestation d’une âme rebelle. Rien de bien original, objectera-t-on, dans cette rébellion. L’esprit de révolte n’est-il pas justement la caractéristique de la génération à laquelle appartient le jeune Hermann ? Depuis Frank Wedekind et le brûlot que fut son Eveil du Printemps, en passant par Thomas Mann, R.M.Rilke et toute une cohorte de poètes et de peintres regroupés sous la bannière du mouvement expressionniste, la génération née peu après la création du Grand Reich s’élève avec force contre la loi de ses pères ; des pères « fondateurs » d’une civilisation industrielle, technique et bancaire, des pères avides d’étendre leur pouvoir et d’installer le règne d’une Allemagne dominatrice.

Hermann Hesse n’est que l’un de ces jeunes, parmi des milliers d’autres, à pratiquer l’écriture comme un défi. Sauf qu’en ce qui le concerne, la tension entre l’esprit de soumission et le désir de transgresser les interdits se fait de plus en plus insoutenable. L’expression se fait chez lui le territoire, le champ clos de ce combat. Seule la voie de la création littéraire et artistique offre une issue à ce conflit.

C’est peut-être dans Demian, court roman rédigé dans les années les plus sombres de la Grande Guerre, qu’apparaissent en pleine lumière les multiples facettes du combat intérieur d’Hermann Hesse, et que s’exposent ses enjeux. Il n’est sans doute pas indifférent que le manuscrit ait été adressé à l’éditeur sous le pseudonyme d’Emil Sinclair : c’est sous un masque que se font le plus aisément les confessions et les aveux. Celui qui s’exprime ici à la première personne se contente de raconter, à d’infimes détails près, l’entrée dans l’adolescence, puis dans la vie adulte, d’Hermann Hesse lui-même.

C’est dès l’enfance que s’installe le conflit ; il divise une jeune âme, la déchire entre deux mondes incompatibles. D’un côté, un monde de lumière et d’ordre offrant à l’enfant la sécurité parentale, garante elle-même de l’obéissance à des règles, à des lois fondées sur ce qu’il croit être le bon sens. Mais ce monde n’est pas le seul monde. Âgé d’à peine dix ans, Emil a le pressentiment qu’il existe un autre monde, plongé dans l’obscurité et où règne le désordre ; un monde dangereux, mystérieux, inquiétant, cependant attirant pour ces mêmes raisons ! Emil s’enhardit et entrouvre ses portes. Dès les premiers pas, il commet, à l’instigation d’un garçon plus âgé que lui, une peccadille. Ce dernier, mettant à profit la naïveté d’Emil, apparaît d’abord sous les traits du Tentateur, puis d’un maître chanteur averti. Après avoir encouragé Emil à commettre un larcin, il le menace de le dénoncer à ses parents. En échange de son silence, il lui réclame une forte somme d’argent. Glacé d’épouvante, Emil voit se succéder les nuits d’insomnie ; sa santé s’altère. Le temps de l’innocence heureuse est révolu, irrémédiablement perdu. Pour autant, Emil regrette-t-il sa faute ? Nous assistons ici au premier coup de théâtre de son existence : elle est certes douloureuse, cette expérience. Mais elle constitue surtout une initiation : elle vient de lui révéler l’existence d’un monde infiniment plus complexe dont son père, enfermé dans l’univers borné de ses dogmes rigides, n’a pas la moindre notion. Alors prend naissance dans l’esprit d’Emil cet étrange sentiment :

Je me sentais supérieur à mon père ! [7]

Sentiment à vrai dire très inconfortable, qui prend acte d’une rupture intérieure, qui brise des liens de confiance, introduit un malaise dans la famille, projette prématurément dans l’inconnu un esprit encore trop tendre. Dans l’Inconnu, et non pas dans le Mal : la nuance est d’importance. Tout enfant qu’il est, Emil pressent déjà qu’il ne souhaite pas faire disparaître ce mal ; celui-ci loge au plus profond, au plus intime de sa personne. Dès lors il s’agira plutôt d’en prendre son parti et au besoin, de se protéger de ses effets. L’itinéraire de l’adolescent se confondra désormais, dans le roman de Demian, avec les expériences favorisant son acceptation de la dualité de ses tendances intérieures. Chemin escarpé, où erreurs et illusions guettent l’adolescent ; bien des fois Emil est sur le point de s’égarer dans des impasses. Emil n’a pas connaissance de ses forces ni de ses limites ; projeté dans un monde qui échappe aux règles ordinaires, il prend des risques inconsidérés ; malgré les mésaventures qu’il subit, il éprouve la fierté d’un initié, en conçoit, bien à tort, un sentiment de supériorité. A plusieurs reprises il est sauvé, presque par miracle, grâce à l’intervention d’un jeune homme d’une surprenante maturité : celui-ci n’est autre que Demian, en qui le lecteur n’a aucun mal à reconnaître le « daimon » grec, ce génie qui, dans les heures décisives, inspire nos meilleures actions. Demian intervient-il à la manière d’un ange gardien ? En apparence seulement, car peu lui importe de remettre Emil sur le chemin de la vertu. Il l’invite bien plutôt à découvrir sa propre loi intérieure et à n’avoir qu’un faible souci du jugement des hommes.

Obéir à notre loi intérieure, à une autorité ne valant que pour nous seuls ? C’est d’une révolution que parle Demian. Elle ébranle notre culture jusqu’en ses fondements. Annoncée il y a peu par l’injonction de Nietzsche : « Deviens ce que tu es ! » (« Werde, der du bist ! »), elle fait retour comme la réplique d’une secousse tellurique. Hesse place en avant-propos du roman un avertissement au lecteur qui fait écho au commandement de Nietzsche :

La vie de chaque être humain est un chemin vers lui-même, la tentative

d’un chemin, l’esquisse d’un sentier. Jamais aucun être humain n’a été

entièrement lui-même ; mais malgré tout chacun aspire à le devenir, l’un

confusément, l’autre de manière plus limpide ; chacun selon ses moyens.

Chacun transporte avec lui des résidus de sa naissance, sécrétions ou

coquilles d’œufs de son entourage, et ceci jusqu’à sa fin. Plus d’un n’accède jamais à l’état d’humain, demeure grenouille, lézard ou fourmi. Plus

d’un est humain en sa partie supérieure et reste poisson en sa partie

inférieure. Mais chacun est un projet de la Nature en vue de l’humain. [8]

Vibrante exhortation, où se mêlent sagesse profonde et lumineux optimisme ! Message d’espérance rédigé en 1917, dans les heures les plus tragiques de l’histoire européenne. Demian ne paraît toutefois qu’en 1919, tandis que les nations belligérantes se relèvent lentement du cataclysme. Le message surprend tout autant si l’on se représente les difficultés personnelles auxquelles Hesse doit alors faire face : son isolement intellectuel, confiné dans la Suisse italienne qui l’abrite, lui le réprouvé, honni en Allemagne pour son pacifisme et son hostilité au chauvinisme pangermanique ; sa misère sociale, lui qui est privé de ressources et doit vivre d’expédients. Sa solitude affective, son mariage avec une femme aux nerfs fragiles est un désastre, et l’éducation de ses enfants en souffre gravement. La menace pèse désormais sur sa santé physique, et plus encore sur son équilibre psychique [9].

Comment entendre, dans pareil contexte, cet appel à trouver « son chemin vers soi-même » ? C’est, pour une bonne part, un défi, une bravade envers la Destinée. Il est cependant permis d’y voir également l’influence bienfaisante de la thérapie analytique entreprise par Hesse au tournant des années 1916-1917.

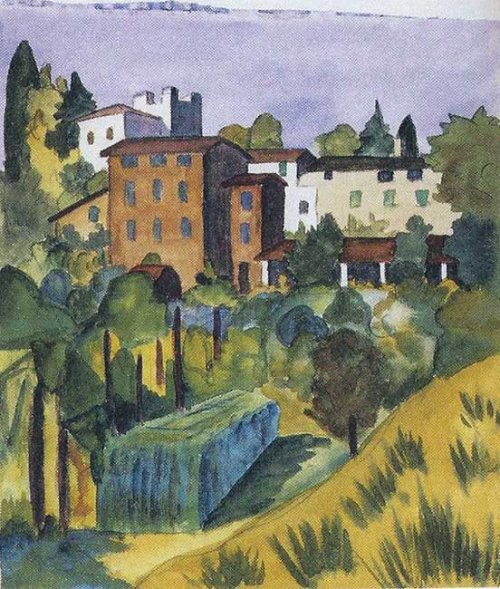

- Häuser im Nebel – um 1923

II. En chemin vers soi : voies, impasses et chaînes du moi psychologique.

Crise d’adolescence marquée par la rébellion contre l’institution scolaire, la vantardise bruyante des jeunes gens en mal d’affirmation de leur virilité, la fréquentation des bars, les concours ineptes des buveurs de bière : la liste est longue des errements d’Emil Sinclair. Elle n’est, hélas, que le fidèle reflet des comportements d’Hermann Hesse qui, à l’approche de la quarantaine, est loin de s’assagir. Ses écarts et escapades ne lui procurent que des satisfactions momentanées ; en s’étourdissant, il tente de fuir un mal-être profond qui ne tarde pas à le rattraper. Apparaissent les velléités suicidaires – elles sont clairement évoquées dans Demian, mais attribuées à des personnages secondaires afin d’en atténuer la violence. Hesse se sent en grand danger. Déjà habitué des établissements de cure en raison d’une santé fragile, il ne lui reste qu’un pas à franchir pour confier son malaise psychique aux experts en cette matière. La science psychanalytique et sa pratique clinique sont encore jeunes ; parmi les intellectuels et les artistes, les préventions envers cette méthode thérapeutique sont très fortes. Hesse semble pourtant n’avoir pas le choix. Il réside à Berne ; or en Suisse, c’est Carl Gustav Jung qui fait école, s’étant récemment émancipé de la tutelle viennoise. C’est donc tout naturellement auprès d’un assistant de Jung que se rend Hermann Hesse ; celui-ci le reçoit dans son cabinet de Lucerne, et l’auteur y poursuit sa cure tout en se consacrant à la rédaction de Demian et de plusieurs nouvelles.

Contrairement à la conception freudienne de la séance psychanalytique, presque exclusivement centrée sur la parole du patient, celle de Jung favorise le libre exercice de l’imagination chez ce dernier, sollicite ses capacités de représentation ; le thérapeute ne se cantonne pas dans un « silence bienveillant », mais fait acte de présence, intervient comme un guide secourable, parfois comme un conseiller amical. La relation clinique s’enrichit de supports visuels, tels que le dessin ou la photographie. Jung lui-même ne médite-t-il pas depuis plusieurs années sur l’iconographie que nous ont laissée, depuis la nuit des temps, les astrologues et les alchimistes ? Ne se plonge-t-il pas dans les textes des moines bouddhistes et taoïstes pour puiser, à la source des mythes et des symboles, des enseignements inaccessibles à notre science occidentale ? Ses réflexions l’entraînent à étudier sur sa propre personne les effets des représentations graphiques auxquelles s’exerçaient les moines tibétains ; à cette fin, il met à profit son remarquable talent artistique, dont le Livre Rouge (porté tardivement à la connaissance du public par ses héritiers) constitue le témoignage. Sans doute est-ce sur le modèle de son mentor que le thérapeute d’Hermann Hesse encourage ce dernier à donner à ses rêves une forme visible en les traçant sur le papier.

Pareille invitation n’est pas un mince événement. Non pas qu’Hermann Hesse, romancier et poète déjà renommé, se montre indifférent aux arts visuels. C’est même tout le contraire. Un de ses romans, Rosshalde, paru à la veille de la guerre [10], dont le personnage central est un peintre, est consacré aux joies et aux tourments de l’artiste pris en tenaille entre les exigences de sa mission et les servitudes de la vie quotidienne et bourgeoise – c’est, à peine transposée, la condition personnelle d’Hermann Hesse. En bon connaisseur de la vie artistique de son temps, il arrive à Hesse d’intervenir publiquement, par voie de presse, à l’occasion d’une exposition. Mais il ne s’est pas encore essayé à la pratique en tant que telle, et se révèle – ses premiers dessins de rêves l’attestent – d’une extrême gaucherie dans l’exécution.

La qualité bien médiocre de ses réalisations échapperait-elle au docteur Lang, analyste par ailleurs très sensible au talent littéraire de son patient ? Quel objectif poursuit-il donc en persistant à l’encourager sur cette voie ? S’il s’agit simplement de s’exprimer, la réussite est indéniable : les dessins d’Hermann Hesse rapportent des visions saisissantes, et ce n’est pas de rêves, mais bel et bien d’effrayants cauchemars qu’il convient de parler. Il y a sans doute autre chose : en dessinant, le patient procède peut-être à un utile exercice de mémorisation ; et il n’est pas exclu que l’exercice du dessin accélère l’activité onirique, alimentant ainsi le matériel livré au thérapeute pour le meilleur bénéfice de la cure. Mais l’effort de dessiner a surtout pour effet de placer Hermann Hesse face à lui-même ; ses réalisations graphiques sont de véritables coups de sonde dans des profondeurs insoupçonnées, des révélateurs qui l’obligent à se reconnaître, en des images sans concession. C’est notamment le cas dans quelques autoportraits : quoique malhabiles, ils présentent l’avantage d’aller droit à l’essentiel. Traits tirés, lèvres fines et serrées comme si elles voulaient retenir une terrible révélation – celle qu’aperçoivent des yeux fixes et pleins de cruauté. La tension est extrême, aggravée par l’usage, certes primitif mais ici judicieux, du couple de couleurs complémentaires vert-rouge.

- Cortivallo – 21. 8. 1923

Ces autoportraits sont réalisés dans un état presque convulsif ; la confusion est totale entre Hermann et Emil, son double dans le roman Demian ; le récit apporte les détails suivants : au cours d’une nuit fiévreuse, Emil trace sur le papier une série de visages, en tapisse les murs de sa chambre, s’y reconnaît, mais y devine avec stupeur d’autres personnages apparaissant en filigrane derrière les contours ; leurs traits lui rappellent d’abord ceux de son ami Demian, mais ils empruntent également un aspect féminin, évoquant alors ceux de Béatrice, une jeune femme croisée dans la rue et qui remplit d’une violente nostalgie le cœur d’Emil. Il est en proie au vertige : que signifient ces visions, et qu’annoncent-elles ? Plusieurs identités peuvent-elles coexister en un seul être ? Comment se « mettre en chemin vers soi-même », et comment en trouver le courage, s’il est tracé d’avance et se présente sous un éclairage aussi terrifiant ?

Il n’y a pourtant pas d’autre choix. La traversée de ces images est un passage obligé, Hermann pressent que c’est en raison même de leur caractère équivoque qu’elles nous mettent sur la voie de notre vérité intime ; pour leur part, les images extérieures, reflets du théâtre social, nous enferment dans des illusions sans fin.

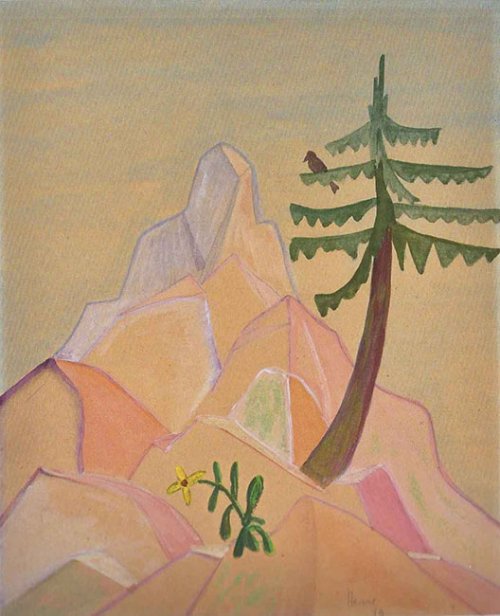

Demian nous suggère cependant une autre méthode d’accès à notre vérité individuelle, légère variante de la précédente : elle consiste moins à reproduire notre portrait physique momentané qu’à déchiffrer les symboles permanents que renferment les images. C’est ainsi qu’il remarque, en se postant face à la maison familiale d’Emil Sinclair, le blason qui orne le linteau du portail ; sur ce blason figure un épervier, dont il fait l’emblème d’Emil. Hermann Hesse compare volontiers son propre profil à celui de cet oiseau prédateur ; ce n’est toutefois pas de cette image superficielle que Demian veut parler, mais de la mission, de la destinée, de la raison d’être de son jeune ami. Nombreux sont les oiseaux qui traversent le ciel dans les romans et nouvelles d’Hermann Hesse – depuis Demian jusqu’à Narcisse et Goldmund, en passant par Siddartha. On en aperçoit l’un d’eux, posé sur un arbre solitaire, dans le paysage montagneux et désertique d’une aquarelle, qui semble nous livrer un message décisif pour l’avenir du héros d’un écrit romanesque. Toujours la présence de l’oiseau nous rappelle l’urgence d’une libération : n’a-t-il pas dû briser la coquille dans laquelle il fut couvé ? C’est donc un appel à la libération des chaines familiales et sociales, à un vol souverain au-dessus des contingences humaines, tel qu’il a pu être lancé par Baudelaire, par Rimbaud, par Nietzsche. L’altitude nous condamne à la solitude ? Ce n’est, pense Demian, pas trop cher payé pour devenir soi-même.

Il ne semble pas sans intérêt de constater, sur ce terrain de la production de symboles, qu’il existe des similitudes entre les esquisses d’Hermann Hesse et les dessins infiniment plus élaborés de C.G.Jung. Parmi ceux qu’il a réunis dans le volume intitulé Le Livre Rouge, et dont la plupart sont contemporains des principales œuvres d’Hermann Hesse, l’un d’eux représente un personnage aux ailes déployées. Pourtant rien ne l’assimile à un ange : sa longue barbe blanche rappellerait plutôt quelque vieux chevalier sorti d’un drame wagnérien, veillant sur un trésor ou sur un secret immémorial. Pour Jung comme pour Hesse, l’accès à soi-même pose la question des images sous toutes leurs formes ; au nombre de celles-ci comptent les événements, les rencontres, les épreuves auxquels nous soumet l’existence ; beaucoup parmi ces images ne sont qu’illusions auxquelles nous avons la faiblesse de nous attacher.

- Dächer von Montagnola – um 1923

Afin de mettre un terme à l’incessant défilé de ces images, Jung se met en quête d’une figuration stable, essentielle. Il est lui-même, à l’égal de Hesse, hanté par des rêves d’une terrible violence – une biographie comparée révèlerait, sur bien des points, une surprenante parenté entre les deux hommes [11], si bien que leur rencontre effective, au tournant de 1920, semble inscrite dans la logique des choses - ; parvenu aux limites de la crise psychotique, c’est la méditation sur les mandalas, figures du Bouddhisme et du Tantrisme, qui lui rend quelque sérénité ; il commence à s’y exercer à son tour, aux environs de 1910, et leur imprime sa marque originale. Il en fait bientôt l’une de ses occupations favorites. « Devenir soi-même » à travers ce dispositif pictural constitue désormais sa contribution majeure à l’aventure psychanalytique.

Les milieux informés découvriront assez vite que sa conception du « moi » s’est passablement éloignée de celle de Freud, et que ce dernier avait résumée dans la formule : « Là où était le ça, doit advenir le moi » (« Wo Es war, soll Ich werden »). Similaire en apparence à celle du fondateur de la psychanalyse, la démarche jungienne s’en écarte en ce qu’elle repose sur une définition opposée du « ça », et par voie de conséquence, du « moi ». Tandis que pour Freud, l’inconscient n’est jamais que la somme des refoulements imposés par la vie sociale, l’Inconscient est selon Jung un phénomène majuscule, nourri par les sédiments déposés dans notre mémoire depuis les générations les plus lointaines ; les mythes ancestraux en constituent un terreau d’une infinie richesse. Il est le trésor oublié auquel nous n’avons accès qu’à travers nos rêves. Nous avons pour tâche de l’explorer, de l’affronter, de le transformer ; il peut nous être fatal si nous le subissons, bénéfique si nous savons le maîtriser. Mais nul ne saurait devenir lui-même en s’obstinant à l’ignorer.

Une voie royale de l’exploration de cet inconscient et, partant, d’un accès à la plénitude d’un « moi », consiste donc à projeter sur le papier notre vécu et nos émotions. Le moindre dessin d’enfant fonctionne à la manière d’un sismographe de ses affects. La projection sur un plan géométrique n’est qu’une variante très élaborée de cet instinct graphique : notre corps s’y dispose comme sur une carte. Contentons-nous, dans le cadre de cet exposé, de cette simple hypothèse, en faisant abstraction de l’appareil philosophique et symbolique qui le sous-tend. Chacun peut aisément comprendre l’effet que produit ce rabattement de nos affects sur un plan : c’est une mise à distance, et le transfert de notre durée personnelle sur la dimension spatiale vise à nous inscrire dans un cadre plus large, à replacer le moi dans une relation à ce qui lui est extérieur ; le moi se réduit à un simple point au sein d’un vaste ensemble, il n’est plus que le motif passager d’une symphonie, ou plus exactement le simple élément d’une synchronie. En est-il le centre, comme le serait le moyeu d’une roue ? Ce centre est-il capable d’imprimer un mouvement à cette roue, ou se contente-t-il de s’élargir en cercles concentriques, tel une pierre jetée dans un lac ? A moins qu’il soit le centre d’un carré dont les angles formeront les points cardinaux d’un univers psychique parvenu à la stabilité ? Tels sont les aspects les plus courants que prennent les mandalas. Qu’elle évoque dynamisme ou au contraire statisme, la figuration du mandala vise à localiser des zones d’énergie, à leur désigner une place au sein d’un ensemble harmonieux dont les contours opposent l’intérieur et l’extérieur. Le moi s’apparente ici à un cosmos où s’effectue en permanence une circulation de forces, un échange d’énergies. Dans un tel dispositif, les relations entre conscience et inconscient semblent parvenues à l’équilibre : le centre attire à lui les forces extérieures puis, les ayant absorbées, il les renvoie à la périphérie. Ce mouvement ne rend-il pas visible le processus d’individuation qui constitue le socle de la pensée jungienne ? N’est-il pas également conforme en tous points à la conception d’Hermann Hesse, selon laquelle toute trajectoire humaine a pour objectif la réalisation de soi-même ? Rien de surprenant, par conséquent, dans le fait de voir ce dernier réaliser, à la suite de Jung, à son tour des mandalas. En effet, tout le rapproche de Jung : ils sont chacun fils de pasteur et se sont éloignés de leur foi, le médiocre talent de prédicateur de leurs géniteurs étant pour une bonne part responsable de ces désertions ; tous deux manifestent, dès l’enfance, une attirance marquée pour les phénomènes dits « paranormaux » ; ils partagent enfin un goût prononcé pour la spiritualité hindoue ; animés d’une égale passion pour la mythologie de ce continent, c’est à travers celle-ci qu’ils forgent la notion d’inconscient collectif, où l’élément féminin est placé au cœur de la vie onirique et de la pulsion créatrice.

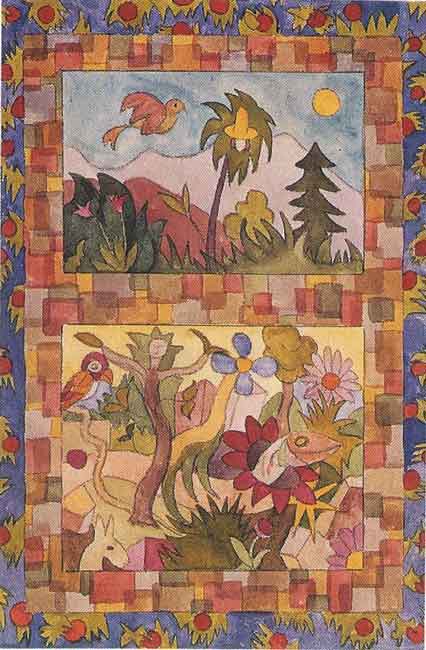

- Aus » Piktors Verwandlungen « – 1923

Leur commune passion pour la civilisation de l’Inde n’est-elle pas de nature à sceller entre eux une fraternité spirituelle ? Siddartha, rédigé en 1921 et publié l’année suivante, pourrait représenter le fruit de leur communion d’idées. Or, sous les apparences de l’unité, c’est en réalité une discrète prise de distance que décrit ce roman, contemporain exact de la relation thérapeutique poursuivie par Hesse avec Jung. L’itinéraire de son héros progresse par ruptures successives avec ses maîtres ; il se dérobe à eux, s’en dépouille, tel un serpent devant effectuer ses mues, abandonnant derrière soi ses enveloppes mortes. On reconnaît ici la pulsion de rébellion qui caractérisait le jeune Hermann. Réussite sociale, liens amicaux ou amoureux, rien ne saurait retenir le talentueux Siddartha dans sa marche vers une parfaite indifférence à l’égard de tout bien terrestre. Est-ce véritablement cela, le chemin qui conduit à soi-même ? L’ultime message du roman se résume en un scepticisme définitif quant à toute entreprise humaine, et l’unique source de sagesse réside, selon Siddartha, dans le fleuve dont il s’est fait l’humble passeur : le spectacle de son flux permanent et son bruissement ininterrompu lui démontrent la vanité de toute entreprise, comme de toute philosophie.

Impermanence, fluidité de toutes choses, vacuité des visions du monde ; futilité de nos valeurs, de nos distinctions morales. Tout cela n’est que dérision, aux yeux d’Hermann Hesse, face à la puissance d’un Désir universel et aveugle pour lequel Bien et Mal, vertu et crime, vie et mort ne sont qu’accidents, et finalement pleinement équivalents, telles les deux faces d’une même médaille. Se dessine dès lors, en filigrane, un doute sur les fins dernières de la « psychologie analytique » fondée par Jung : porter secours à ce « moi » prisonnier de ses pulsions inconscientes ? Favoriser leur sublimation, afin de promouvoir l’insertion de l’individu dans la communauté humaine ? Hesse exprime son scepticisme sur cette démarche, s’en ouvre en toute franchise dans une lettre à Jung : « Sublimation… un sacrifice », opération qu’il réprouve ; il n’en accepte qu’un seul : « pour moi, la musique classique, celle de Bach, de Mozart, de Beethoven, mérite tous les sacrifices » [12].

Son cas est loin d’être isolé. Bon nombre d’écrivains et d’artistes de son temps se déclarent méfiants envers la psychanalyse [13]. Certains se sont, bien avant lui, allongés sur le divan d’un praticien. Rilke garde un souvenir douloureux de sa cure entamée sur les instances de Lou Andreas Salomé [14] ; ce fut une torture qui aggravait son mal, il lui fallut y mettre une fin brutale. Beaucoup font part de leur franche hostilité envers cette intrusion dans leur vie affective ; ils craignent pour la plupart que cette intervention porte préjudice à leur capacité créatrice : ne les frapperait-elle pas de stérilité ? Certains y soupçonnent l’instauration sournoise d’une police de l’âme : au nom de ses hypothèses arbitraires, la psychanalyse aurait pour objectif de réduire la vie psychique à une norme. Mise en ordre de notre vie intérieure au nom de la science ! Son idéal ne serait-il pas celui d’une humanité uniforme, qu’il conviendrait de mettre à l’abri de tous les individus dangereux ? Ils gardent à l’esprit la tentative toute récente du sinistre docteur Lombroso pour démontrer qu’entre un génie et un criminel, il n’y avait qu’une infime différence. La psychanalyse peine à se démarquer de cette vision policière de la vie psychique – en dépit des efforts de Freud pour distinguer ses propres approches de celles d’une psychiatrie normative. Pour un Gustav Mahler conquis, converti et « guéri », en quelques heures d’entretiens avec Freud, sur le paquebot qui les emmène tous deux aux Etats-Unis, combien d’artistes préfèrent s’accommoder de leurs tourments ? Combien d’entre eux les cultivent, malgré les crises et parfois au péril de leur vie ? Entre le sacrifice supposé de leur imagination créatrice et le retour à la banalité de la vie quotidienne une fois que serait banni leur démon intérieur, ils n’hésitent pas. Plutôt que de disperser aux quatre vents les miettes de son passé douloureux, Rilke préfère rester fidèle à sa mission de poète. Cette mission ne consiste-t-elle pas à bâtir des fables, à forger des mythes en vue d’édifier ses contemporains, plutôt qu’à gaspiller en vains monologues les fragments de son enfance dans le secret d’un cabinet médical ? A plus d’une décennie d’écart et presque dans les mêmes termes, Hermann Hesse reprend, dans sa lettre à Jung, l’argumentation de Rilke. Il trace ainsi une nette frontière entre le simple compte-rendu clinique et le processus de création.

Inutile de chercher ailleurs la raison d’une prise de distance. Ce faisant, Hesse assume désormais le risque d’affronter seul les tourments psychiques, mais également existentiels, qui vont le hanter tout au long des années vingt ; tourments qui sautent aux yeux du lecteur dans ses œuvres, mais dont sa correspondance et le chaos de sa vie quotidienne attestent la pleine réalité. Ce n’est plus dans les pas de Jung, ce maître des mandalas et expert en sciences ésotériques, mais dans ceux de Nietzsche, ce voyageur solitaire, qu’Hermann Hesse poursuit sa marche ; et de manière symptomatique, c’est par un nouvel exercice du dessin que celle-ci procède : plus simple, plus innocent, plus spontané que ses figures abstraites héritées de la spiritualité hindoue, un dessin qui consiste à s’ouvrir au paysage extérieur, à en recueillir les impressions et à entamer avec lui un dialogue.

- Aus » Piktors Verwandlungen « – 1923

Par-delà l’écriture asservie au moi : la peinture comme libération et rédemption

Que serait-il advenu d’Hermann Hesse sans le secours du dessin et de l’aquarelle ? Une lettre à une étudiante, en juillet 1930, en donne un aperçu :

La vibration de quelques couleurs, au milieu d’une existence difficile

Et problématique, peut recréer en nous la foi et la liberté. [15]

On frémit en lisant de telles confidences. Peu de choses rattachent Hesse à la vie ; ce qui domine, c’est le paroxysme des tensions intérieures, le dégoût de l’existence, les pulsions suicidaires. Ce climat lugubre est traversé de quelques éclairs de lumière ; tous surviennent à la faveur d’une pause dans l’écriture. Hesse échange le stylo pour le crayon et le pinceau, et se sent bientôt apaisé, presque délivré d’un insupportable fardeau ; c’est ce qu’attestent plusieurs de ses déclarations. Ainsi :

Les choses sont telles que je ne serais plus en vie depuis longtemps

si, dans les périodes les plus graves de mon existence, mes premières

tentatives en peinture ne m’avaient consolé et sauvé. [16]

Cela signifierait-il que cette activité serait en elle-même source de bien-être ? Comment rester sourd à la plainte échappée, à l’aube du Romantisme, par Senancour, dans son mélancolique Obermann, et dont l’écho résonne encore parmi nous : « Il me semble que si je savais peindre, je serais plus heureux » [17] ? Nul doute qu’Hermann Hesse partage ce jugement, lui qui avoue que :

Dans cette existence que je ressens de plus en plus comme une torture,

c’est […] parmi les rares joies qui me rattachent malgré tout à la vie,

avec le soleil de l’été, mon attirance érotique occasionnelle pour les

femmes, il y a avant tout la peinture. [18]

Certes. S’agit-il, pour autant, d’une nouvelle conversion ? Et se serait-elle opérée si facilement ? Il convient d’observer ici avec prudence, et de suivre ce qui s’apparente plutôt à un cheminement lent et régulier.

Il y a, pour commencer, les dessins de rêve, réalisés sous l’impulsion du docteur Lang : visions d’épouvante sans exception aucune. Un personnage difforme, prostré, penché sur une table de bar, au milieu d’une place vide ; sur l’horizon que ferme une chaîne de montagnes court un animal minuscule, dont la couleur rouge vif semble pourtant lourde de menaces. Ailleurs c’est un ivrogne titubant, errant dans une rue, tandis que les arbres se tordent sous la violence du vent ; ailleurs encore, des serpents dressent leurs têtes hors de leur cage, dardent leurs langues, s’apprêtent à mordre un promeneur imprudent. Ou alors c’est un corps de femme, tracé à grands traits schématiques, qui s’impose en gros plan : le désir se dévoile ici avec une force presque agressive qu’accentue son anonymat ; car cette femme n’a pas besoin de tête, elle se donne à connaître comme la femme des origines, à la fois désirable et menaçante.

- Blick zum Gotthard – um 1924

Terreurs anciennes, traumatismes inguérissables, annonces de malheurs à venir ? Tout cela se mêle ici dans une extrême confusion, et l’auteur de ces dessins leur attribue sans hésiter une valeur de présage. Nulle vertu adjuvante ou apaisante dans ces représentations ; elles réveillent, redoublent une angoisse, ravivent une plaie, rendent imminente la catastrophe.

Forte est alors la tentation, pour qui se penche avec attention sur le riche catalogue des aquarelles, de distinguer nettement ces « visions de rêves » des paysages qu’Hermann Hesse a multipliés, avec un bonheur évident, durant ses randonnées dans le Tessin. Faute d’accès à l’ensemble de sa production graphique et picturale, il n’est pas facile d’ordonner cette production en périodes. Les paysages ont-ils remplacé définitivement les visions de cauchemar ? Les deux genres se sont-ils entremêlés au contraire, au moins jusque vers 1927, époque d’une crise aigüe ? La persistance discrète de certains motifs menaçants sur certaines aquarelles accrédite cette dernière hypothèse. Quoiqu’il en soit, si la quête de toute une vie à consisté pour Hesse à « trouver son rêve », nul doute que c’est dans ces aquarelles qu’il a atteint son but.

Ecartons d’emblée la facilité de porter sur elles un jugement esthétique (certains observateurs se sont parfois montrés sévères, par malveillance ou simple négligence). C’est ici la démarche, non le résultat, qui doit nous occuper. Contrairement au processus d’écriture où seuls sont en éveil l’esprit et l’imagination, c’est le corps qui se trouve mobilisé dans la contemplation du paysage. Immobile en apparence, mais devant disposer d’un outillage varié, dont il expérimente progressivement l’usage au fur et à mesure de ses besoins. La main, le bras sont actifs ; l’œil décide d’un cadrage, mesure des proportions, capte des formes et des couleurs ; ce corps que l’on croit statique s’imprègne de sensations non seulement visuelles, mais aussi rythmiques – car ces sensations font retour, se reproduisant tantôt à l’identique, tantôt selon de légères variations –, car il y a, comme l’ont ressenti les auteurs les plus perspicaces, une « musique du paysage ».

Ce concentré de souffrances qu’est devenue la vie psychique d’Hermann Hesse se met à l’unisson de cet orchestre :

Siddartha regarda autour de lui, comme s’il voyait le monde [19]

pour la première fois. Le monde était beau, le monde était étrange

et énigmatique, le monde était riche de couleurs ! Ici le bleu, là le jaune,

et là le vert, le ciel coulait et aussi le fleuve, la forêt et la montagne

se dressaient, tout était beau, énigmatique et magique, et au milieu

de tout cela, lui Siddartha, qui s’éveillait, en chemin vers lui-même. [20]

- Motiv in Montagnola – 20. 6. 1927

Doit-on conclure qu’il s’est enfin trouvé, ou plutôt qu’il est parvenu à s’oublier ? Là encore il convient de patienter. Même en l’absence d’une vue d’ensemble sur son œuvre peinte, on s’aperçoit que cet oubli et cette ouverture ne se sont pas faits en un jour ; ils résultent d’une lente conquête qui a comporté des avancées, des stagnations, des retraites ; sous la paix apparente, le retour d’images obsédantes reste possible ; mais c’est précisément la permanence de ce conflit, certes sous une forme atténuée, qui constitue la richesse et la densité de ce message pictural.

Pouvons-nous définir cette conquête comme celle d’un accès à l’innocence ? Praticien débutant et maladroit, Hesse n’est pas pour autant vierge de toute culture artistique. Il se situe lui-même avec lucidité parmi les acteurs de l’avant-garde de son siècle, se range résolument dans le courant expressionniste14. Il partage le pathos tragique d’un Kirchner, d’un Heckel, au-dessus desquels plane l’ombre de Van Gogh. C’est de la dimension tragique du nouvel art, de l’appel désespéré qui retentit depuis Le Cri d’Eduard Munch, c’est de tout cela qu’Hermann Hesse se charge dans Le dernier été de Klingsor, une nouvelle où il met en scène un peintre qui consume sa vie en des excès sans nombre ; son état d’ivresse le dote d’une clairvoyance décuplée, et en même temps le condamne. Sa hâte à vouloir fixer ses sensations sur la toile est aussi une course de vitesse contre l’extinction de ces sensations ; une urgence de jouir avant que ne le saisisse la main froide du Destin.

Klingsor ? le choix de ce nom, où l’on reconnaît le magicien d’un drame wagnérien et, plus en amont, celui du maître des rêves dans l’Ofterdingen de Novalis [21], n’a rien d’innocent. Hesse dote son personnage de ses pouvoirs magiques ; ce dernier se fait l’interprète de sa propre soif d’émotions intenses, de son désir d’étreindre la multitude inépuisable des impressions. Les aquarelles traduisent, ou plutôt expriment directement par les traits et les couleurs ce que le récit ne parvient à suggérer que de manière abstraite. Chaque feuillet vibre, sous l’aspect d’un fragment de paysage, de la violente pulsation d’un cœur brûlant de ses derniers feux.

- Montagne et arbres – 1919

Non pas qu’Hermann Hesse ait atteint aussi facilement, dans ses aquarelles, à la force qui caractérise son écriture, ainsi qu’à la spontanéité souhaitable. Spectateur averti des événements artistiques de son temps, il en a une connaissance certes approfondie ; cependant nous pouvons y soupçonner un handicap autant qu’un avantage. Il reste, au moins dans les premières années de sa production, très dépendant de ses modèles cubistes et expressionnistes. Sans aller jusqu’à les copier de façon servile, il en adopte trop superficiellement les principes : ainsi, pour une Maison cubiste ou un Paysage du même nom, il ne suffit pas de géométriser les formes pour se conformer à l’esthétique cubiste. Il en va de même pour ses sympathies envers l’Expressionnisme : le rendu d’un motif par plans superposés jouant sur les effets de transparence nous rappelle trop la manière d’un August Macke, d’un Paul Klee ou encore d’un Feininger ; il est vrai qu’à travers eux, c’est de son ami Louis Moilliet [22] qu’il cherche à se rapprocher. Il est permis de n’accorder qu’une place modeste à ces réalisations qui, malgré le charme qui s’en dégage, demeurent quelque peu scolaires. Plus convaincantes sont celles où les formes se resserrent, se densifient et où, par voie de conséquence, les couleurs se regroupent pour présenter des contrastes de complémentaires. Certaines vues des villages du Tessin rapprochent alors les travaux d’Hermann Hesse de ceux de Gabriele Münter, ou même de Kandinsky (dans la période qui précède chez lui son saut dans la pure abstraction).

Hesse est ici sur la voie d’une peinture visionnaire. C’est dans son aptitude à deviner, sous l’apparence ordinaire, la présence d’une réalité fantastique, que sa peinture acquiert toute sa valeur. Lorsque la violence des pulsions inconscientes vient chez lui heurter le fragile écran de la perception consciente, la toile s’anime et libère une parole originale. Certaines visions se chargent d’une atmosphère dramatique, telle cette Montagne et Arbre, contemporaine du récit de Klingsor (1919), où resurgit le sentiment d’une menace imminente, difficilement contenue dans un paysage désertique. La masse montagneuse semble se ramasser en une forme monstrueuse que tentent vainement de défier un sapin et une fleur minuscule, fragiles signes de vie qui ont su se frayer, par on ne sait quel miracle, un passage à travers les blocs rocheux. Mais laissons plutôt la parole à Hesse, qui avait donné une description poétique de cette sensation, bien avant de la figurer :

L’arbre se dressait là, dans son étrange et immémoriale solitude,

Dur et rigide sur son rocher, et le bleu froid du ciel traversait ses

Branches. Sur son sommet un oiseau noir poussait une chanson

Rauque. Rêve silencieux d’une courte halte très haut au-dessus

du monde. Le soleil brûlait, le rocher était incandescent, l’espace

immobile et sévère (…) L’oiseau noir chantait, et son œil brillant

et dur nous fixait de son cristal noir. Difficile à soutenir son regard,

difficile à soutenir aussi son chant, et terrible surtout la solitude

et le vide de ce lieu, l’immensité vertigineuse des espaces célestes

désertiques. Mourir était une inimaginable volupté, demeurer ici-bas,

une peine sans nom. Il fallait que quelque chose se passe, à l’instant

même, sans quoi nous serions pétrifiés d’épouvante, et avec nous

le monde entier […] Cela menaçait, cela venait, c’était là. [23]

- Goldener Oktober – 31. 10. 1932

Cette vision glaçante fait-elle exception dans sa production picturale, simple résurgence de terreurs anciennes ? On trouve pourtant d’autres traces de cette aptitude à rester fasciné, paralysé, comme déserté par ses propres forces vitales devant un spectacle dont la puissance le dépasse. Tout autant que l’immobilité d’un sommet alpin, c’est le déferlement ininterrompu des images qui, dans Les métamorphoses de Pictor ou Le bal masqué, provoque un vertige des sens : visions extérieures ou au contraire surgies de son propre fonds, dans un état quasi hallucinatoire ? On croit deviner des regards, des langues de serpents, des personnages grotesques dans ce qui ressemble, en format réduit, à une Tentation de Saint-Antoine. Un « moi » est ici en perdition, à nouveau proche du naufrage. En va-t-il vraiment différemment, lorsque Hermann Hesse se penche sur un massif de fleurs ? Il n’y a pas loin, entre ces corolles et les yeux qui le fixent dans Le bal masqué ; de même leurs pétales sont comparables à des tentacules prêts à le saisir.

Il faut donc rompre ce charme. Refuser de céder au vertige, se mettre à distance, choisir l’intervalle suffisant qui permette de respirer librement. Alors ces yeux qui partout l’assaillent pourront redevenir simples fenêtres, les créatures ondoyantes redevenir stables façades, demeures villageoises délivrées de tragédies familiales ; les serpents redeviendront paisibles chemins conduisant vers des communautés humaines sereines. Il s’éloignera, le pic monstrueux d’une montagne, pour laisser place au clocher d’une église rurale, témoignage tangible d’une Madone aimante. Tel est le vœu muet que prononcent les paysages qui, au fil des années, s’amoncellent dans les cartons d’Hermann Hesse.

- Blumenbeet vor der Casa rossa – September 1933

Telle est aussi, à l’heure où elle s’achève, la trajectoire de sa peinture : née de l’obsession et de l’oppression, elle parvient lentement à se libérer, à atteindre un état de contemplation. Ce chemin ne rejoint-il pas celui qu’a, depuis ses origines romantiques, parcouru l’histoire du paysage pictural dans son ensemble ? Ce chemin est étroitement proche de celui qu’Hermann Hesse emprunte dans le domaine spirituel : aux nombreux jeunes qui viennent le solliciter au début des années trente et qui sont en proie à un profond désarroi intellectuel, il conseille de ne se soumettre à aucun guide, à aucun mot d’ordre, mais à devenir à eux-mêmes leur maître ; quant aux personnes parvenues à maturité, elles doivent au contraire apprendre à se détacher d’elles-mêmes ; renversant la formule nietzschéenne « Werde, der du bist », il leur indique la voie d’une « déconstruction », d’un renoncement à devenir (« ent-werden » [24]).

Ce détachement ne s’apparente en rien à une indifférence envers la vie. C’est une adhésion, un acquiescement à toutes ses formes, que permet justement ce changement complet d’orientation du regard. Changement qui n’est pas sans rappeler cette observation qui inaugure la Huitième Elégie de Rilke :

De tous ses yeux la créature voit l’Ouvert. [25]

Le processus qui donne naissance à une toile peinte et qui n’a nul besoin d’une prise de conscience, consiste à transformer des matières – encres, fusains, pigments colorés, huiles – en forces ; à renouer le contact avec les énergies élémentaires contenues dans ces matières brutes. En observateur visionnaire, Hesse est convaincu que c’est en raison d’une volonté inscrite dans la pierre qu’il voit se dresser soudain, au détour d’un chemin, une petite église de montagne [26]. Qu’est-ce, dans de telles conditions, que le rôle d’un artiste ? Il consiste à n’être plus que l’opérateur d’un processus chimique. Hesse est parvenu à cette altitude où, disposant sur le papier les formes et les nuances des couleurs, les relations entre celles-ci s’établissent d’elles-mêmes ; leur équilibre s’obtient presque spontanément. C’est ce « jeu » [27] (le terme est chez lui assez rare pour être salué, on croit l’entendre prononcer le mot « bonheur ») qui s’exprime dans le dialogue entre les lignes des montagnes, entre les nuances que prennent les prairies et les collines selon les saisons et l’atmosphère. Ailleurs ce jeu s’exprime par la métaphore d’un flottement entre un individu et son environnement : Hesse le compare (prêtant la formule à un peintre de ses amis) à un poisson évoluant, grâce à sa poche ventrale gonflée d’air, en totale apesanteur dans le milieu aquatique. Flottement harmonieux que, de son côté, Paul Klee suggère dans sa Magie de Poissons (1926 ?).

- Verschneites Seetal – 7. 12. 1933

Nous sommes conviés à partager avec lui le bonheur de ce flottement. Parmi ses aquarelles les plus réussies, certaines donnent à voir, en leur centre, un lac alpin. Elles intriguent, autant par leur fréquence que par le choix de ce point de vue. Comment comprendre la prédilection de l’aquarelliste pour ce motif ? La clé d’une interprétation nous est sans doute donnée dans la réflexion qui conclut la nouvelle Entrée en soi-même (Einkehr [28] 1919) :

Représente-toi ton être comme un lac profond n’ayant qu’une surface étroite.

Cette surface est la conscience. Elle est claire, il s’y produit ce que

nous nommons la pensée […]. Mais s’exerce une poussée venue des

profondeurs , toujours ce qui est dans les profondeurs s’élève, et toujours

ce qui est en haut s’enfonce ; sans relâche circulent les courants […].

De même que le lac est composé d’eau, de même notre moi, ou notre âme

sont-ils faits d’une étoffe où s’échangent indéfiniment souvenirs et impressions.

Lac, reflet de notre moi, cœur de notre vie psychique ! Il ne serait alors pas exagéré de se risquer à considérer la peinture d’Hermann Hesse comme une réponse apportée aux mandalas de C.G.Jung. A la symbolique complexe rassemblée par ce dernier, Hesse se contente d’opposer l’évidence du monde et de ses « secrets manifestes » – pour parler en termes goethéens. Ne sommes-nous pas en effet incarnés dans les formes dont la nature est prodigue ? N’avons-nous pas, dans les arbres surtout, mais aussi dans la fleur la plus minuscule, de parfaits interprètes de notre propre destinée ? Hesse n’a pas manqué d’avouer son incapacité à reproduire une silhouette humaine. Il n’en avait, en réalité, aucun besoin de le faire : il suffit, par exemple, d’un sous-bois dissimulant un abri précaire pour évoquer avec éloquence notre besoin de retraite. Et quand se soulève le flanc d’une montagne, ne dit-il pas clairement la passion qui nous anime ?

Elle semblait hurler la montagne et la douleur l’ouvrait, béante […]

Tout cela n’était lisible que pour lui seul, écriture secrète déchiffrable

pour lui seul, note hâtive et instantanée, où le cœur et la nature résonnaient

d’une harmonique neuve et puissante. [29]

- Wintermorgen – 6. 2. 1933

L’usage de l’aquarelle n’a dès lors rien de fortuit chez Hermann Hesse : elle est l’outil indispensable à la rêverie, qui assure le mouvement permanent entre les formes – ou plus exactement, entre les êtres ; l’eau est ce révélateur par lequel viennent au jour les vérités profondes, et grâce auquel les symboles se font explicites. Et l’artiste, cet élément flottant qui, semblable aux créatures qui, chez Paul Klee, peuplent la Magie des Poissons, établit les équivalences, assure les échanges et le dialogue.

Aussi convient-il de nuancer : l’eau est davantage qu’un outil au service d’un ouvrier. Il faut au contraire imaginer une eau active, véritable passeur du désir d’Hermann Hesse, de sa soif de recueillir les impressions extérieures. Désir à sens unique, désir sans écho ? Hesse prend parfois le temps, dans le Dernier été de Klingsor et dans certains textes poétiques, de guetter une réciprocité de ce désir : ces tournesols, ces magnolias, ces vallées, ces successions de massifs montagneux, ne désirent-ils pas être regardés, absorbés, immortalisés sur la toile ? Qu’advient-il, dans ces conditions, de l’aspiration à « devenir soi-même » placée au fondement de toute une œuvre ? Hesse y renoncerait-il, dans l’extase d’une fusion avec la Nature ? Son choix ultime serait-il de s’abandonner à l’Inconscient ? Tentation certes toujours présente [30]. Infiniment plus féconde cependant est l’expérience vécue du geste créateur, qui emporte bien au-delà de ses limites ce « moi » prisonnier de son histoire tourmentée [31].

Certaines vues d’hiver des montagnes du Tessin en portent un incontestable témoignage. Les reliefs apparaissent à demi noyés sous la neige, comme si les formes étaient animées d’un double mouvement, d’inspiration puis d’expiration. Les réserves aménagées entre les zones colorées – entre le bleu soutenu du premier plan et le rose léger du lointain – accentuent cet effet. Ces réserves sont davantage que des intervalles : il faut les recevoir comme des pauses, au sens musical du terme, comme des moments de respiration avant des « reprises ». Elles sont la respiration enfin libérée d’Hermann Hesse lui-même, dans l’échange apaisé entre le moi et le monde, dans la contemplation sereine de l’Immense.

Mens en Vercors, février 2017

Notes

[1] Sur la situation d’Hermann Hesse dans son époque, je renvoie le lecteur à la synthèse réalisée par son biographe Gunnar Decker : Hermann Hesse, der Wanderer und sein Schatten (H.H., le voyageur et son ombre), Francfort 2013, édit. Suhrkamp.

[2] Cf H.H., Briefwechsel (Correspondance), Francfort 1974 édit. Suhrkamp, lettre de janvier 1933, p. 93. Tous les extraits d’écrits d’Hermann Hesse cités dans cet article sont traduits par mes soins.

[3] Mentionnons seulement : la fondation qui lui a été consacrée à Montagnola (Suisse), le colloque organisé à Berne en 2012 et dont les actes sont réunis dans Die Grenzen überfliegen Hermann Hesse als Maler, Berne 2012.

[4] Notamment avec Emil Nolde.

[5] Je renvoie à la description du milieu familial et de l’héritage spirituel pesant sur Hermann Hesse faite par Gunnar Decker, opus cité.

[6] L’expression musicale de la seconde moitié du XVIIIe siècle, marquée par ce qu’on nomme communément de période de l’« Empfindsamkeit » (« Sensibilité ») en comporte des exemples fameux, tel ce lied Prüfung am Abend (Examen au soir).

[7] Cf Demian, Sämtliche Werke 3 Die Romane, Francfort 2001, édit. Suhrkamp p. 246.

[8] In : H.H., Sämtliche Werke 3 Die Romane, Francfort 2001, édit. Suhrkamp p. 236.

[9] Cf Gunnar Decker, opus cité, p. 480 sq.

[10] In : Sämtliche Werke 3 Die Romane, opus cité.

[11] Cf Carl Gustav Jung : Erinnerungen Träume Gedanken, New York 1961, édit. Pantheon Books, et pour la traduction française : Ma vie, Paris 1973, édit. Gallimard.

[12] Cf Briefwechsel, opus cité, p.126/127.

[13] Je renvoie, sur ce point, le lecteur à mon ouvrage Peinture et poésie expressionnistes allemandes : Puissances de la subectivité, Paris, édit. Suger 1999.

[14] Cf l’ouvrage collectif dirigé par Michel Itty et Silke Schauder : Rainer Maria Rilke, Inventaire-Ouvertures, Villeneuve d’Asq, édit. Septentrion 2013 (actes du colloque de Cerisy, août 2009).

[15] Cf Briefwechsel, opus cité.

[16] Lettre à Ina Seidel, 12/9/1925, in : Briefwechsel, opus cité.

[17] Obermann, première édition 1804, nouvelle édition Paris 1984, Gallimard p. 175.

[18] Cf Die Grenzen überfliegen…, opus cité, p. 71.

[19] Hesse imagine une rubrique nécrologique le concernant, où figurerait la mention : « excellent peintre, expressionniste ». In : édit. Suhrkamp 1973, Klingsors letzter Sommer, Erzählungen II, p. 282/283.

[20] Siddartha, Francfort 1974, Suhrkamp Taschenbuch, p. 36.

[21] Novalis, Heinrich von Ofterdingen (1799) : la parution de ce roman marque la fondation du mouvement romantique.

[22] Ce dernier accompagnait Paul Klee et August Macke lors de leur voyage en Tunisie (avril 1914), épisode faisant partie des grands événements de l’aventure artistique du XXe siècle.

[23] Cité dans : Die Grenzen überfliegen, der Maler Hermann Hesse, Berne 2012, p. 114.

[24] Cf Briefwechsel, opus cité, p. 93.

[25] R.M.Rilke, Gesammelte Werke Band I, Francfort 1955, Édit. Insel, p. 714.

[26] « A nouveau des arbres […], une route brûlante, aveuglante, puis un nouveau tournant : le but était là, imprévu, et soudain […] une église en pierre rouge, joyeuse et fière, se dressant à l’assaut du ciel. » In : Klingsor…, opus cité, p. 272.

[27] Lettre du 27 juillet 1930, citée dans : DieGrenzen überfliegen…, opus cité, p. 71 : « le jeu de quelques couleurs… »

[28] H.H., Die Erzählungen, Francfort 1973, édit. Suhrkamp, p. 225/226.

[29] Cf Klingsor…, opus cité, p. 259.

[30] Ainsi : « Ce qui est déterminant pour la valeur et la potentialisation de mon moi, c’est que je dispose de bonnes relations fluides entre le domaine de la conscience et celui de l’inconscient. » (In : Einkehr, opus cité, p. 225).

[31] « L’intensité de cet oubli de soi dans le don sans réserve au monde sensible, quelle expérience ! C’était la première fois depuis 1914 que j’ai pu m’oublier moi-même, et le monde entier, et la guerre et tout le reste, pendant des journées entières ! » (lettre du 27 mai 1917).

Frontispice : Dorfgasse – 4. 7. 1927 – Rue de village – 1927