Accueil > Les rubriques > Appareil > Société > Du métissage au foutoir

Du métissage au foutoir

ou coup d’œil complice sur le bordel photographique ambiant

,

La question du métissage ne se pose que dans la position où l’on considère notre photographie, ou la vidéo, comme médium artistique.

Si l’on considère la photographie, mais aussi la vidéo-télévision, comme des moyens de communication, c’est-à-dire des médias, la question du métissage est hors de propos. Aux médias tous les moyens sont bons, seules comptent l’efficacité du message et sa diffusion ciblée ou extensive, quand bien même la simplicité, voire le simplisme, seraient de mise.

La question du métissage ne se pose que dans la position où l’on considère notre photographie, ou la vidéo, comme médium artistique. Depuis l’origine, l’art occidental a toujours hésité, évolué, ne s’est frayé un chemin qu’entre deux positions extrêmes qui sont rarement apparues dominantes l’une ou l’autre : l’art pur ou la tentation vers l’art total, ayant en écho deux positions d’acteurs différenciées, l’artiste artisan, presque le moine, et l’artiste démiurge et/ou mondain. D’un côté le retrait du monde, de l’autre l’implication dans et/ou sur le siècle, encore que ce soit loin d’être aussi simple et, de fait, infiniment plus complexe et ambigu.

On déduira de ceci que dans le cas de l’art, non plus, le problème ne se pose pas vraiment puisque, en schématisant terriblement, le métissage est, modérément, chose naturelle, c’est même un des moteurs de l’art. L’art pur se constitue en une sorte d’isolationnisme et d’auto-épuisement vite intenable et la tentation de l’art total débouchant, menée à son terme, sur la complaisance ou la folie de la démesure et de l’universel, toujours suspects.

En fait ce sont les médias (cette invention diabolique du siècle dernier, dont la tendance est évidemment totalitaire. Comme la fameuse carte de l’empire chère à Borgès, ils cherchent à recouvrir de leur irrésistible emprise l’ensemble du monde et des activités du monde dont ils sont censés rendre compte), donc, ce sont les médias qui, en mettant en exergue ces positions, en galvaudent évidemment le propos. Chacun voit bien ce qu’on appelait autrefois le journalisme, tenter de s’emparer non seulement de la communication, mais des messages eux-mêmes et de leurs émetteurs et, quand il ne peut pas se substituer, transformer en auxiliaire les producteurs ou professionnels. Les récents événements d’Irak nous en ont donné une preuve malheureuse s’il en était besoin (sachant bien sûr que l’échange est à double sens, mais sous la seule loi de la communication toutefois, prétendue loi dont, en fait, tout le monde ignore tout). Le propre du médiateur, en vertu du célèbre principe de Peter n’est plus, depuis longtemps, de rendre compte honnêtement, dans la modestie et l’anonymat, mais de promouvoir son incompétence, d’occuper la place : le présentateur, l’éditeur, le commissaire d’expo, le directeur artistique, le colonel responsable du service de presse (l’offensive doit démarrer pour « le vingt heures »), etc, prend plus d’importance que la vedette, l’artiste, le professionnel invité, ou l’événement lui-même. Jusqu’à prendre toute la place, et quand ça semble résister, il forme lui-même des mannequins aux ordres. Il tend à se substituer à l’homme politique, à l’écrivain, à l’artiste et quand ceux-ci ne conviennent pas exactement, il impose son discours ou, là encore, fabrique de toutes pièces des porteurs de messages univoques et qui influencent l’opinion exactement dans le sens simpliste et bipolaire recherché, dit-il, selon le goût du public qu’il est censé connaître mieux que personne. Les stars academy ne sont pas l’apanage des seules télévisions.

Critiques d’art et éditeurs ont, bien avant, expérimenté cette façon de faire, inventant des artistes ou écrivains pour les besoins de leurs théories. Les journalistes et autres professionnels attachés à la tradition pleurent en brandissant leur déontologie, mais il y a beau temps qu’attachés de presse, avocats, directeurs de communication, présentateurs ou journalistes ont (pour leur plus grande part) rendu leurs panoplies interchangeables. La manipulation, (serait-elle de bonne foi) est le fonctionnement quotidien du monde, et je ne fais pas, là, référence à un certain livre qui s’en prend à un quotidien du soir dans un assez joli exercice de retournement et, en quelque sorte d’auto-dénonciation. Car, dans cet univers de « l’équivalent général », comme disait Baudrillard, on est toujours, en un sens, responsable de ce qu’on dénonce. C’est ce que ne semblent pas avoir compris, dans cette affaire, ni les dénoncés ni les dénonciateurs.

J’imagine, et j’espère, que je ne vous apprends rien. Je mets juste en lumière. Je fais une photographie, en quelque sorte. J’imagine donc que ça en gêne quelques-uns, parmi vous, comme toute bonne photographie, en un sens, dérange. Comme si je proférais une sorte d’obscénité. Mais vous connaissez comme moi avec quelle violence sont niés, mis à l’écart ou détournés et récupérés, ceux dont le discours ne cadre pas avec le mode médiatique spectaculaire.

Pour en revenir à notre photographie, que nous n’avions pas précisément perdu de vue, ce sont les médias, constatant avec retard, il y a quelques années, l’existence d’un mouvement artistique qui leur avait échappé, vieux déjà d’environ un quart de siècle, qui ont nommé « photo plasticienne » cette chose qui leur avait échappé. Ils ont inventé à son propos cette formule géniale de métissage. D’autres, comme Scarpetta, dans Art-Press, encore tartinés de sacré et de religieux, avaient parlé de l’impur avec de la gourmandise sous la plume et de la bave au bord des lèvres. Ah le joli frisson ! que ne sont pas loin de partager nos supporters de foot ou de rugby (je n’oublie pas que nous sommes à Toulouse) que fait vibrer une France « Bleu, Blanc, Beur », qui ne révèle en rien une brutale conversion à l’égalité et à l’antiracisme. Ne nous illusionnons pas.

Je l’ai dit d’entrée, une photographie ou une vidéo métissée (on appelle ça « mixed-média », aujourd’hui, sans doute pour prouver que « nous sommes tous des Américains » donc modernes), ça n’a de sens que si l’on considère la photographie comme un art. Plus exactement si l’on considère la minuscule portion de la photographie qui concerne l’art ou est concernée par lui. Depuis l’origine, proportionnellement, cette portion n’a cessé de se réduire, comme se réduit de la même façon la proportion de l’écrit concernant la littérature, malgré l’apparente inflation romanesque d’un côté, et le nombre étonnant des expositions photographiques ou des foires artistiques accueillant la photo, de l’autre. Il est vrai que la multiplication des foires au vin ou des expositions de vaches laitières n’implique pas forcément que nos agriculteurs soient devenus des artistes.

Pour, surtout, ne pas quitter cette notion de métissage et, sans refaire devant vous l’histoire de l’art ni l’histoire de la photo, on peut noter que depuis la période moderne, la peinture, art majeur s’il en est, est métissée de religion, d’histoire, de politique et de littérature, mais aussi d’architecture, de couture, de physique et de toutes sortes de choses visibles ou invisibles qu’elle s’approprie le plus naturellement du monde, sans même y penser, le plus souvent.

Elle n’existe même que métissée.

C’est le fameux ut pictura poesis de notre art classique et baroque. Depuis le début du XIXe siècle, elle est aussi ou à la place, métissée de photographie, et aussi de faits divers, de société : ce que Baudelaire nommait « la modernité » (les croquis de Constantin Guys, Le radeau de la Méduse de Géricault, La rue Transnonain de Daumier, etc, sans oublier L’enterrement à Ornans ou Bonjour M. Courbet si décriés alors). L’Impressionnisme, par exemple, cet art de la lumière, n’aurait pu exister sans la confrontation à la photographie ou la vogue des guinguettes, sans parler de la chimie des couleurs et du commerce de la peinture en tube, pour en rester à des visions simplistes. Techniquement, la peinture a toujours été métissée de dessin, la gravure de chimie, la sculpture de peinture, de gravure et même de mathématiques, etc. Je passerai sur les petits oiseaux dans les concertos de Vivaldi ou les salves de mousquets dans La Bataille de Vitoria de Beethoven, mais l’art du chant est métissé par définition, pour ne pas parler de l’opéra, art métisse et hybride s’il en est, ni du plus récent cinéma qui met à contribution, se vante-t-il, tous les arts et artisanats, l’industrie, la banque, le commerce, la politique et les bons et mauvais sentiments, etc...

Il en est du concept de photographie pure comme de la notion de race pure (ou d’axe du bien et du mal), cela ne cache même pas ce qu’il y a là de douteux, pour ne pas dire monstrueux, dans son élaboration. Ce brave Daguerre, peintre de panorama (un truc hybride entre la peinture et le spectacle) et bricoleur à ses heures, pratiquait-il la photo pure ? mais non, c’était du daguerréotype. Et Bayard qui, le premier, fabrique des panoramiques et des mosaïques d’images, le premier se met en scène (en noyé) et invente la légende photographique. Il fait quoi Bayard ? Quand Charles Nègre travaille sur l’impression photographique et la reproductibilité, quand il revendique son statut d’artiste majeur et le justifie admirablement, elle est loin la photographie pure.

Et heureusement !

Mais je cesse de faire l’innocent et j’avoue que le concept de photographie pure est né au pays colonisé des Sioux, des Cheyennes et des Apaches, face à la photographie dite d’art, prônée par les Pictorialistes, et qui n’a jamais enthousiasmé les foules outre-atlantique. Qu’auraient-ils donc inventé de nouveau ceux-là ?

Rien bien sûr, à part quelques techniques de développement archi-compliquées. La retouche, les bricolages un peu tordus, le flou artistique, les tirages pigmentaires eux-mêmes, le mélange de négatifs, tout cela n’était pas nouveau et s’est développé au fil de l’évolution du médium. L’attitude, non plus, n’était pas nouvelle. Toute la critique depuis le milieu du XIXe siècle ne cessait de comparer photographie et peinture et de juger de la photo en termes d’art. De la photo qui se montrait aux cimaises, bien sûr. La photo artisanale, industrielle, la photo pratique, scientifique ou mnémonique, de très loin, et de plus en plus, la plus courante n’avaient évidemment que faire de ce traitement. Tout cela ne concernait que les moscosodomites de la SFP, du Photoclub de Paris, le Linked Ring de Londres et des sociétés étrangères correspondantes.

Mais, si l’on exclut l’utilisation des flous, rien ne différencie dans leur mentalité, les photographes de la photographie pure des photographes pictorialistes. Leur mentalité est exactement la même : l’artiste démiurge ou solitaire, protégé des contaminations, de la publicité et du journalisme, du professionnalisme des petits commerçants, sans oublier le culte de la technique : le zone-système remplaçant simplement pour les Strand, Weston, Minor White et autres enfants naturels de Stieglitz, le développement pigmentaire et les objectifs bricolés. Le compte-rendu du colloque d’Aspen aurait pu être signé tel quel par Demachy, Kuhn, Dubreuil ou Dudley Johnston.

J’ai moi-même pointé, dans mon ouvrage sur la photographie surréaliste, la nouveauté dans les années vingt, je dirai même la révolution, que constitue la prise en compte et la captation de la photographie et du cinéma par les plasticiens. Bien sûr, je n’oubliais pas que Nègre, Le Seq, Fenton, Le Gray et tant d’autres avaient été des peintres convertis et qui n’avaient rien renié de leur art d’origine (les historiens de l’art disent toujours « des peintres ratés », vous avez remarqué ? comme s’il était nécessaire d’être un mauvais peintre pour s’adonner à cette déchéance qu’est la photographie), Nadar lui-même, caricaturiste, journaliste, quasi-inventeur de l’audiovisuel et même aérostier, était bien le type même de ce photographe métissé, hybride, touche-à-tout. La différence, pourtant, c’est que tous, lorsqu’ils font de la photographie se revendiquent photographes à part entière.

Les Moholy-Nagy, les Hausmann, les Man Ray, les Cahun, Ubac, Tabard, Richter, Fernand Léger et autres, eux se fichent pas mal des étiquettes et des statuts, c’est en artistes plasticiens qu’ils s’emparent de la photographie et du cinéma, n’ayant que faire des problèmes techniques qu’ils délèguent, ignorent souverainement ou réinventent en fonction des besoins.

C’est la même attitude qu’on voit apparaître au début des années soixante-dix. Les artistes ignorant même l’histoire de la photographie et perdant un temps fou à réinventer des trucs déjà utilisés quasi quotidiennement avant eux et que leurs prédécesseurs eux-mêmes avaient dû réinventer tel, par exemple, Man Ray, en 1922, croyant inventer le rayographe ou la solarisation quand le photogramme existait évidemment depuis Hyppolite Bayard, ainsi que la solarisation, bien sûr. Remettre en cause la photographie par tous les moyens, photographiques ou extra photographiques, en amont ou en aval de la prise de vue ou du laboratoire, c’était vouloir extirper quelque vérité supérieure cachée, un au-delà du visible, de l’image optique mise ainsi à la question.

On peut, peut-être se pencher un instant sur la façon dont fonctionne, à la suite du Pictorialisme ou photo d’art, cette révolution du métissage de l’art par la photographie et le cinéma, avant-guerre qui, sans doute devrait nous éclairer sur celle qui prend fin actuellement, c’est bien pour ça d’ailleurs que les médias la découvrent comme ils ont découvert « la techno » (après coup et désamorcée) et qu’on peut, désormais, en parler.

Il y a toujours une duplicité ontologique dans l’attitude artistique. C’est Roland Barthes qui disait que toute photographie a à voir avec l’art, sauf « la photographie d’art », évidemment, ce qui, pour être une boutade n’en recouvre pas moins une part de vérité, quand bien même il y aurait quelques artistes authentiques parmi ces grands-bourgeois qui préféraient passer leur temps dans leur labo plutôt qu’au foyer de l’Opéra à lutiner les petits rats (la pédophilie n’était pas encore médiatisée). À l’évidence, vouloir faire de l’art à tout prix est le plus sûr moyen de n’y point parvenir et cela est valable en tout temps. Ces messieurs du Photoclub, du Kleeblat, de la Photocessession ou du Linkedring avaient davantage recours au truc et au labeur qu’à la géniale inspiration. Leur apport, du moins, est essentiel en ce qu’ils ont réussi à imposer une certaine photographie comme pratique artistique à part entière et à faire, de leur pratique, le premier courant artistique international, ce qui n’est pas rien. Ils ont ainsi et sans retour, ouvert en grand une porte qui semblait impossible à seulement tenir entrebâillée.

Ce n’était pas seulement la porte d’une pratique bourgeoise souvent faisandée, c’était aussi, et contre leur propre volonté, la porte de la modernité, la porte d’une pratique technologique de la création ou d’une forme d’expression nouvelle qui en tienne lieu. Toucher à la belle unité close de la photo, l’hybrider, c’était évidemment, en un sens, la détruire. C’est bien ça que reprochent encore au Pictorialisme les conservateurs de tous bords.

Quand, dans les années vingt, au lendemain de la première des grandes boucheries de ce siècle fertile, à la suite de Duchamp, les Man Ray, Fernand Léger, Richter, Moholy, Hausmann, Citroën, Parry, Ivens, Painlevé, Boiffard, Brassaï et quelques autres, s’emparent du cinéma puis de la photo, c’est parce que ces technologies, y compris l’enregistrement sonore, leur semblent les moyens les plus modernes et les plus radicaux qui permettent de faire passer leur vision du monde, d’exprimer leur conception et de renouveler leur vocabulaire. L’art, tel qu’on l’appréhendait alors dans les salons et les revues était bien mort. R. Muth l’avait irrémédiablement flingué dès 1917, dans un ricanement mémorable. Mais comme dans les opéras où le héros met tout un acte à expirer, il lui faudra tout le siècle pour pousser ses derniers hoquets. Il est amusant de voir qu’aujourd’hui on continue à célébrer le défunt avec champagne, discours et petits-fours et que jamais la cote des moribonds ou des pitoyables cadavres immolés à leur suite n’a été aussi élevée et que jamais les prétendus Hartisses ne se sont autant pris au sérieux. C’était évidemment compter sans le capitalisme et ses petits valets. Jusqu’à la photo elle-même qui se vend en galerie et en exemplaires numérotés ou uniques ! Heureusement Duchamp est mort. Il s’en serait étouffé de rire. Vous me direz qu’il faut bien mourir de quelque chose !

L’intérêt des artistes d’alors pour la photographie et le cinéma est que précisément ce sont des techniques contemporaines, rapides, démocratiques, bon marché et qui répondent exactement au monde qui se met alors en place, un monde d’acier et de béton, un monde où l’électricité et la publicité sont reines, un monde de la vitesse où la nuit est aussi définitivement morte que la peinture. Photographie et cinéma sont le phénix de la représentation, la réponse à la communication naissante qui ne se prive pas, déjà de récupérer en temps réel les trouvailles des créateurs qui, à leur tour en récupèrent les moyens techniques et financiers. C’était de bonne guerre, si j’ose dire, et ça ne pouvait pas durer. Retour de bâton et « retour à la terre », vous connaissez la suite.

La situation est évidemment tout à fait différente quand 1968 porte l’estoc final à l’après-guerre artistiquement ambiguë, mollassonne, stalinienne et, pour tout dire, passablement rétrograde. De l’école de Paris aux Expressionnistes abstraits, c’est, après la fin de Cobra, le retour triomphant de la peinture de papa, la photographie, confisquée par le photo-reportage états-unien et les jolies images de calendrier, se terre sagement dans ses labos et si la photo subjective donne l’impression de maintenir un semblant d’étendard créatif, les artistes dans leur immense majorité l’ignorent, comme ils ignorent le cinéma confisqué par le rouleau compresseur d’Hollywood. C’est, chez nous, le retour de ce que les gens de Réalité, de L’Œil et de Plaisir de France appelaient « la qualité française » en bavotant sur leur habit vert d’académicien.

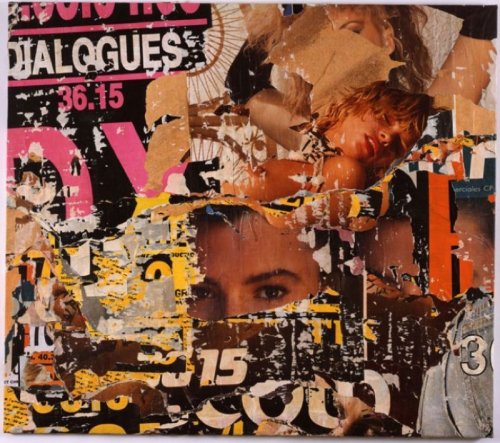

Je simplifie outrageusement, bien sûr, le moyen de faire autrement ! Il y avait de jeunes créateurs qui pratiquaient la photo dès le début des années 50 : Hains, Villeglé, Vandercam, Catherineau, d’autres qui inventaient un cinéma d’avant-garde radical et dont certains devaient se souvenir quand revint le soleil. Je pense à Le film est déjà commencé de Lemaître, au Traité de bave et d’éternité d’Isou, à L’Anticoncept de Gil J. Wolman, à Dufrêne, à Debord, entre 1951 et 1953, années mirifiques, mais dont, quelques mois plus tard, déjà, tout le monde semblait avoir tout oublié, ce qui ne les empêchait pas de continuer à travailler, notamment Hains ou Klein en photo ou Wolman d’une autre façon.

C’est à la fin des années soixante, autour de 1966-67, qu’à nouveau des artistes plasticiens dégoûtés, ayant fait le tour de toutes les pseudo-avant-gardes inventées ou ressuscitées par la critique, se mettent à redécouvrir les bonnes vieilles images technologiques comme échappatoire, ignorant, pour la plupart l’existence de leurs prédécesseurs et de leurs recherches. Bien sûr, il y avait aussi, aux États-Unis notamment, des individus isolés comme John Baldessari, George Heineken en photo, Kenneth Anger, Stan Brackhage, Robert Breer au cinéma qui n’avaient cessé d’explorer les médiums technologiques. Mais la photo, dans son ensemble, avait une image ringarde et confinée (c’est justement ça qui était intéressant), il lui a fallu un certain temps pour se remettre du plan Marshall et de Family of man. Le cinéma avait été internationalement secoué par la « Nouvelle vague », mais il racontait toujours, pour l’essentiel, des histoires de bourgeois destinées à endormir les masses et la part destinée à les réveiller était, dans un autre genre, au moins aussi convenue tout en ouvrant, toutefois, le regard sur un passé glorieux : Eisenstein, Medvedkine, mais aussi Griffith dans le rôle de « l’ennemi respectable ». Néanmoins, quelques jeunes cinéastes révolutionnaires avaient prouvé qu’il n’était pas nécessaire de sortir de l’IDHEC ou d’épouser la fille (ou le fils) d’un banquier pour se saisir d’une caméra, et moins encore d’un appareil photo, et délirer à son aise : faire son cinéma, fût-ce en images fixes, détourner les images existantes de la pub ou des magazines, les colorier, les graphiter, les maculer, raconter des histoires à dormir debout ou marcher sur la tête, etc, ou tout simplement raconter sa vie qui en vaut bien une autre et qui a le mérite d’être la sienne. Dans le même temps, à la Factory, un petit blond délirant s’amusait comme un fou à reproduire des images en série que les banquiers prenaient pour des œuvres d’art. Il produisait aussi des films sans histoire et sans fin. Un foutu Coréen qui avait un nom de lessive, dont certains se souviennent ici, faisait dérailler les téléviseurs et ça donnait des images inouïes, ou plutôt jamais vues, et des groupes d’allumés musiciens, rock ou free-jazz, qui en avaient marre de voir reproduire leurs bobines sur les pochettes de disques permettaient à de jeunes graphistes de délirer tout leur saoul sur leurs images : provocations sans conséquence, mais ô combien fédératives.

D’un seul coup et dans le même temps, un certain nombre de gens, des créateurs, pour ne pas dire des artistes (l’appellation, alors, les faisait sainement rire), s’emparent de la photographie qui réagit bizarrement dans un premier temps en se stéréotypant : c’est le style Viva hérité de Cartier-Bresson ou de la Photo-league des années quarante (mais à l’envers), photos presque vides, décadrées, glacées, jouant sur l’esthétique du noir et blanc : Dityvon, Depardon Bruno Requillard, Jeanloup Sieff, Arnaud Claas, Bernard Plossu, etc etc. Ça se raidit, ça se zenise, ça se minimalise. (C’est quand même Bernard Plossu qui a inventé le Surbanalisme au début des années 70). Les dits créateurs, qui se rattachaient plus ou moins à un rebond de la mouvance Pop (il faut bien des points d’ancrage), sont un instant intéressés et récupèrent quelques tics et trucs de métier avant d’exploser littéralement sur le terrain laissé libre par une peinture en déliquescence, à la Documenta V, à Cassel, en 1972. C’est en même temps l’arrivée sur le marché européen de la vidéo à un prix abordable : voilà la photo qui bouge, gigote, gambade et même, pousse des cris « jusqu’à épuisement » ! Tous les paramètres étaient réunis pour une véritable explosion créative.

Elle eut lieu. Dans l’indifférence absolue des médias qui lorgnaient ailleurs, ce qui lui a permis de s’épanouir tranquillement jusqu’au milieu des années quatre-vingt. Dix, douze ans, c’est déjà long pour une avant-garde. Les historiens, plus tard, y distingueront sans doute plusieurs périodes ou plusieurs phases, pour ne pas dire plusieurs générations. Si ça démarre, chez nous, à la fin des années soixante avec Roman Cieslevics ou Alain Jacquet, c’est, en effet, à partir de 1982-83 que quelques commissaires, galeristes et journalistes s’avisent de l’existence de quelque chose, là, en marge, qui remue et qu’ils ne contrôlaient pas ou que certains galeristes avaient déjà accueilli en toute bonté, parce que, évidemment, ça ne faisait pas un rond. Quant aux photographes, certains flairent alors un nouveau créneau, moderniste, quand la plupart ne comprennent absolument rien. C’est une des raisons de ma démission des Cahiers de la photographie en 1983. Je me souviens encore du mépris avec lequel un Arnaud Claas, nourri de photographie pure, qui se prend aujourd’hui pour un artiste, traitait alors ces recherches photographiques ou la façon dont un Gilles Mora prônait la photobiographie, tout en ignorant tout du cinéma d’avant-garde de Mékas ou de Brakhage et ne voyant évidemment pas ce qui, dans ce mouvement, pouvait, avec un peu plus d’ouverture, faire éclater leur intégrisme photographique crispé, apporter, en fait, de l’eau à son moulin.

Quelques années encore d’un peu plus grande facilité financière vont permettre à quelques œuvres de prendre une vraie dimension, disons, jusqu’en 1988 ou 89 où le système récupère les survivants, élimine les trop remuants et en fabrique de nouveaux dans la répétition et le suivisme et en théorisant à grands coups d’hybridation et de métissage, de post-modernisme et que sais-je encore, ce qui avait été un mouvement évidemment spontané, une réponse internationale et irréfléchie à une situation donnée, généralisée.

C’est le drame de la simplification et de la schématisation, je voudrais vous raconter tout cela dans le détail, nos découvertes, nos difficultés, nos espoirs inavoués, nos craintes d’alors. Nous ne voulions pas éliminer la peinture, elle n’était plus d’actualité en tant que telle, c’est tout. Le marrant c’est quand des photographes qui croyaient avoir compris le truc, se sont dit à leur tour, peintres ou sculpteurs. Ça grandit son homme tout à coup. Bah ! pourquoi pas, après tout ? De toute façon, ceux qui avaient réellement quelque chose à apporter, quelque chose d’essentiel à dire, l’on dit sans se réclamer de la moindre étiquette.

L’art, donc, qui ne se sentait plus chez lui et surtout trop à l’étroit, sur son terrain traditionnel s’empare de la photo, du cinéma pour quelques-uns : Alain Fleisher, Christian Boltanski, Christian Vogt… et de la vidéo pour quelques autres. Ou, comme Drahos qui, venant du cinéma, détourne la photo ou moi qui venais de la peinture et de la typographie, en un jeu d’aller et retour qui donne le tournis aux poseurs des dites étiquettes.

Si l’art investit les technologies, ça n’est évidemment pas pour les respecter, c’est pour faire avec elles ce que nul, avant, n’avait osé faire, ou cru devoir faire, c’est pour les féconder, les hybrider, les faire exploser, les charcuter ou pousser à bout et jusqu’à l’absurde leurs tentations. Je pense aux jeux de collections de Boltanski, à la dérision documentaire de Fontcuberta, à la mise en exergue de la figure reproduite par la trame, comme le fit Alain Jacquet ou comme je l’ai fait moi-même, ou à l’accumulation, à la méditation sur ce que c’est que voir comme le fit Jochen Gertz ou sur les mythes visuels de notre société comme Burgin, à l’absurdité de l’image de soi comme Urs Lüthi ou Arnulf Rainer, ou bien encore proche du happening ou des jeux de sérialité comme Vito Acconci, des jeux de ready-made comme On Kawara, etc, etc. C’est vrai qu’il s’agit d’une véritable explosion à laquelle chaque personnalité apportait ses obsessions propres, mais aussi ce deuil puissant qui l’avait fait sortir de sa tanière. Ce deuil impossible de l’art. Feignant de reconstruire du nouveau, du différent, sur une nouvelle iconoclastie. Nous n’avons rien changé à la photo, nous en avons fait l’autopsie pour voir ce qu’il y avait derrière et dedans de vérité cachée sur ce qu’elle prétendait montrer.

C’est ce qu’avec le recul, je ressens de plus évident en refeuilletant les très rares catalogues de l’époque. Deuil qui peut être joyeux ou triomphant, mais avec toujours en filigrane ce sens du dérisoire qui court de Boyd Webb à Gilbert & George ou à Lesly Krims, Jan Dibbets, Barbara Kruger, Jean Le Gac, Michel Journiac, Siegmar Polke, Hilliard, Dietter Appelt, Hamish Fulton, Witkin, ou même Bernard Faucon ou le premier Drahos. Je ne peux pas tous les citer. Mais à y bien regarder, toujours l’objet de la métaphore quelle qu’en soit la forme est le même. Une vidéo de Jochen Gerz en donne la clé en toute simplicité : elle s’appelle « Crier jusqu’à l’épuisement ».

Les moyens qui permettent la subversion de la photographie, c’est à noter, sont alors individuellement différenciés. Chacun est sur son terrain et invente ses propres moyens. Il n’y a pas deux œuvres alors qui se ressemblent. Chacun a sa manière de manier le bistouri. Chacun cultive son hybridation propre avec le cinéma ou la mise en scène, avec l’imagerie populaire, avec le graffiti, la gravure, la peinture, la colorisation, avec des pratiques sociologiques, scientifiques, littéraires, avec la télévision, par prélèvement de photos d’écrans, avec la presse par détournement ou recréation de photos de publicité ou de photos porno, etc. Chacun ses interrogations, qu’on n’hésite pas à échanger, d’ailleurs, sur un même objet : l’image, puisqu’on n’arrête pas de nous seriner que nous sommes dans une civilisation de l’image, et la consommation même de ces images puisque, là encore, nous sommes, dit-on, dans une société de consommation.

Il ne s’agissait pas, bien sûr, pour la plupart d’entre nous, de faire de l’art avec d’autres « machins » puisque nos « machins » à nous étaient usés. C’était pas ça du tout. Il fallait aller au-delà et ce qui se passait dans tous nos bidouillages photographiques, c’était évidemment de l’ordre du dépassement. Suivant, sans les connaître pour beaucoup, les préceptes d’Asger Jorn et de Guy Debord, il s’agissait justement de dépasser l’art, d’aller au-delà, d’utiliser la vie et les images de la vie, d’autopsier le spectacle et de faire de la vie et de ses images une forme nouvelle de l’art. Alors les galeries chicos, les tirages numérotés, si on a mis le doigt dedans, au début, c’était par dérision, pour se marrer et faire des coups ! Le problème c’est que ce truc, ça mord. Technologique ou pas, l’art, ça coûte des ronds, un maximum de fric et que s’il n’est pas nécessaire d’en vivre, il faut au moins pouvoir continuer à produire. Saleté d’engrenage !

Ce que la critique n’avait pas suscité, ce qu’elle n’avait pas même su discerner dans son immense majorité, elle va, profitant du mûrissement des acteurs et de l’humain désir de reconnaissance (ne serait-ce justement, que pour pouvoir continuer), tenter de l’organiser, d’y faire son marché. Aux généreuses et brouillonnes tentatives de présentation globale d’un Floris Neusüss, à Stuttgart en 1975 ou d’un Christian Gattinoni en 1982 à la Maison des arts de Créteil (grâce lui soit rendue), sans oublier le modeste, mais déterminant, Suite Série Séquences de Jacques Py et Bernard Xavier Veilhen à Nantes en 1981, qui apparaissent avec le recul comme de véritables manifestes, de vraies levées de barricades, pour ne pas dire levées d’écrou, vont répondre les tentatives de discernement subtiles, les chipotages élitistes des ateliers de l’ARC ou l’exposition de Nuridsany : « Ils se disent peintres, ils se disent photographes » qui tentait de recentrer le mouvement sur les grandes galeries ayant pignon sur rue. Le mouvement, sur sa frange, regagnait le sérail du marché de l’art d’où il n’aurait, selon ces gens, jamais dû sortir.

Cette reconnaissance fort partielle, va susciter des épigones, quelques jeunes individualités, et surtout, des nuées de suiveurs dont un grand nombre venus de la photographie même, désireuse en un sens de récupérer ce qui l’avait bousculée et de profiter de l’occasion pour accéder au podium tant désiré de l’Art. Mais là où les créateurs, pour ne pas dire les « plasticiens », comme on commençait de les appeler alors, avaient été fondamentalement iconoclastes et radicaux, à partir du milieu des années quatre-vingt, les photographes à l’inverse, essayaient, d’abord timidement, de reconstruire, à partir de ces expériences, de nouvelles esthétiques, évidemment accueillies avec intérêt par toute une jeune frange du marché (sans oublier les fonctionnaires de l’art ou de la photo) qui voyait là l’occasion de se faire place au soleil, encadrée et poussée par une critique médiatique qui croyait, à cette occasion, se renouveler. Lemagny appelait ça la « photographie créative ». On a ainsi inventé de fausses gloires et célébré quelques vraies recherches jusqu’à l’étouffement, mais pour de mauvaises raisons, je pense, bien sûr à Bernard Faucon dont tous se sont efforcés de gommer l’aspect extraordinairement subversif et désespéré pour ne plus célébrer que des images esthétisantes qui pourtant, là encore, mettaient en cause, certes subtilement, cette même esthétique.

Quelques vrais talents bruts néanmoins dans cette seconde vague venue de ou à la photographie, je pense, parmi d’autres à Lewis Baltz, Thomas Ruff, à Astrid Klein, Gerd Bonfert, ou, plus récemment encore un Keith Cottingham qui fiche tout en l’air avec un petit sourire pervers, sans oublier, ici même à Toulouse, Richard Nieto ou Dominique Roux et quelques autres révélés, au fil des années par ce Forum même à qui il faut reconnaître le mérite d’avoir souvent su, à sa place, démêler le bon grain de l’ivraie. Mais pour trop de photographes, prétendus créatifs, il suffit de faire des tirages géants et de n’avoir rien à dire pour faire figure d’artistes ou, tout simplement, d’épouser sans question l’académisme ambiant célébré par les journalistes et les fonctionnaires, comme leurs ancêtres le faisaient autour de 1910 avec le Pictorialisme régnant. Et là, même si cela n’est pas dénué de qualité, ou au contraire, parce que finalement c’est plutôt bien, l’art ou ce qu’il en restait, ce que nous essayions de dépasser et d’offrir peut-être comme mode de vie et d’interrogation, est vraiment mort étouffé et, oserais-je le dire, la photo avec. Enfin, je veux dire, la vraie création photographique. Parce qu’il faut quand même le proclamer une bonne fois, on n’est pas plus ou moins créateur : on crée ou on reproduit à sa manière : il y a la création et le reste : l’activité créative, disent les animateurs. On ne saupoudre pas ses images de créativité comme un steack d’un peu de sel et de poivre. Ou on invente complètement, dans le principe, dans le concept, ou on reprend, on suit, à sa manière. L’art en question, celui vers lequel tant de monde lorgne avec envie, ce n’est que la forme bourgeoise et friquée de la déco.

Cela dit je ne suis pas ici pour distribuer des certificats à des créateurs qui font déjà figures de classiques et je préfère m’interroger, pour terminer et surtout ouvrir cette intervention, sur ce rush actuel du numérique qui fait figure de révolution et, en détournant la proposition clame l’hybridation et le métissage à tout va, quand, au contraire, il ramène tous les secteurs de la culture (au sens fort du terme) à un seul et même mode de fonctionnement totalitaire : le numérique. C’est le même instrument et c’est la même technique qui permettent d’écrire des textes, de faire de la musique, des images fixes, des images mouvantes et tant d’autres choses jusqu’à piloter des bombes, renouveler votre stock de préservatifs et faire votre déclaration de revenus. Je ne vous apprends rien là encore.

C’est formidable le numérique : rapide, relativement pas cher (relativement à quoi ? mais passons ! à 2000 € le litre d’encre d’impression chez Epson, par exemple, c’est presque le prix du Pétrus !) et, je viens de le dire, on peut tout faire avec, et notamment noyer le poisson. C’est la création enfin à la portée de tous, démocratique, disent les uns, enfin le dépassement de l’art, disent les autres qui n’ont toujours pas perdu de vue le constat de décès établi par grand-papa Duchamp il y a presque un siècle.

La mort de l’art par le dépassement, par l’annulation du marché ? c’est à voir. Vendre de l’art, c’est comme vendre les sacrements pour l’Église ou ses jugements pour la justice, ça ne veut pas dire que les prêtres, si vraiment il en faut, ne doivent pas vivre, non plus que les artistes ou les juges, bien sûr (encore que !). J’entendais vendre au sens contemporain du « tout s’achète et tout se vend », du « tout est à vendre », du « selon que vous serez puissant ou misérable » de La Fontaine, de la dimension commerciale de l’art qui, aujourd’hui a tout bouffé, comme la dimension commerciale de tout d’ailleurs. Aujourd’hui tout doit rapporter, même la guerre, cet acte sublime et gratuit qui consistait à piquer sa vie à son voisin, au risque de la sienne, pour la seule beauté du geste, voilà qu’on nous avoue, toute honte bue, qu’il y a derrière des histoires de gros sous, de pétrole, de reconstruction, que sais-je encore ? À vous dégoûter de l’assassinat légal !

Le problème avec le numérique et c’est vrai qu’en soi, quand ça marche et qu’on y met le prix, c’est un instrument formidable, c’est que, contrairement à la photo ou au cinéma, ce ne sont pas les « artistes » désireux de dépasser leurs problématiques qui s’en sont emparés comme ils s’étaient emparés de la toile de lin et de la peinture à l’huile au XVIe siècle ou de l’image argentique au début du XXe, c’est qu’on nous a pratiquement obligé, sous peine de ringardise et à grands coups de bourses et d’aides à la création (des incitations, ils appellent ça !) à essayer de bosser avec, de transférer nos préoccupations. C’est qu’il n’y aura bientôt plus rien d’autre de disponible, l’argentique au prix du caviar (déjà Kodak arrête de fabriquer de la péloche), et là, les bourses, ça n’est plus au premier rigolo venu capable de concocter un projet bidon qu’elles iront ! Ça commence d’ailleurs. Il faudra montrer patte blanche aux maîtres du monde ou à leurs sbires.

Le dépassement de l’art, la mort de l’art bourgeois, officiel et compassé par l’hybridation avec les technologies à la fois modernes et populaires (oui populaires, c’était ça le cinéma et la photo), avec les savoir-faire du monde, oui, bien sûr ! Plutôt mille fois qu’une dans la grande fête des musiques du monde, dans la fiesta de l’homme retrouvé : hybrider l’art avec la vie, faire de la vie une œuvre d’art. Certes. La Mano Negra, les Fabulous ou Zebda, j’adhère !

Dépasser l’art dans les jeux vidéo, dans les machines à simulation qui servent à piloter les bombes « intelligentes » et les missiles « propres », dépasser la création avec la machine qui me sert à faire mes déclarations d’impôts : d’un seul coup, je ne suis plus sûr que le dépassement en question, le métissage tellement célébré, aille dans le bon sens. Faire de l’art sur Internet, ce truc ambigu inventé par et pour la CIA et qui permet de fliquer le monde entier et de filtrer les savoirs ? Je suis déjà beaucoup moins sûr, tous comptes faits. Pourtant je m’en sers de ma superbe machine à ram et à bits. Je ne fais même plus que ça. Résultat : tout mon fric passe dans ces foutus bidules et j’ai plus un rond pour faire faire un tirage ni me payer des cadres pour montrer mes images (parce qu’on a beau prétendre dépasser, c’est quand même sur les restes, les traces visibles que ça fonctionne et c’est en montrant de façon adéquate que ça existe et qu’on existe). Du coup, je n’en vends plus et je ne montre plus. Pas plus que je ne vends mes films, forcément invendables (on me les demande gratos : le vieux coup militant). Je devrais être content, en un sens ! Au moins pour moi, j’ai tué le système marchand ! C’est que j’appartiens à la vieille génération, vous savez, du temps où il n’y avait pas plus d’une dizaine d’expositions par an sur la France entière, du temps où Lemaître, Wolman ou Debord n’avaient pas projeté leurs films plus de deux ou trois fois devant quelques dizaines de personnes en tout, où Gerz projetait ses vidéos devant quarante pèlerins à minuit. Maintenant ce sont des centaines d’expos par jour, des millions de spectateurs jusqu’au moindre bled paumé (il n’y a plus de cinéma ou de boulanger au village, ni d’école mais il y a une sale d’expo), les enfants des écoles défilent devant des images interchangeables et même devant l’urinoir à Marcel, les textes théoriques ou les brûlots situationnistes se vendent à des centaines de milliers d’exemplaires en livre de poche, et la France, de toute façon, comme ça, toute seule, bah, ça n’existe plus. Génial ! direz-vous, la notion de patrie est aussi dépassée, c’est pas un mal. Les images tournent et circulent à fond de train, vides, même lorsqu’elles ont un contenu (et tout compte fait, il n’y a pas plus de gens qui les voient vraiment qu’il y en avait avant, à mon avis, même sûrement moins, y aurait-il pléthore de pseudo-intellos pour en parler). Il y en a tellement qu’on ne peut plus les voir de toute façon. Tout est hybridé, tout est dépassé : l’art, l’économie, le prolétariat, la laïcité, les dieux ennemis, semblables et différents qui se tirent la barbe en faisant des pets, l’agriculture, la sécurité des riches et celle des pauvres, les langues elles-mêmes, que ne comprennent plus qu’une infime minorité face au sabir médiatique envahissant, dans un extraordinaire « tout est dans tout et réciproquement ». Tout semble possible effectivement, et plus rien ne l’est, comme si le réel, systématiquement, se dérobait, s’effondrait sous le regard. « Dès l’instant où une demande solvable minimum existe, la diffusion de n’importe quoi peut être assumée par le Capital », écrivait La Vieille Taupe en 1972, à l’instant de baisser les bras.

Vous devez connaître ça. Il y avait une vieille blague qui courait dans les années soixante : « le communisme, c’est ferme ta gueule, le capitalisme c’est cause toujours ! » ou la dictature et la démocratie, peu importe…

On ira tous commu/niquer chez Microsoft. Je ne sais pas pourquoi, j’ai comme l’impression de m’être fait avoir.

L’Art, ce n’est pas nous qui lui avons fait la peau. C’est le fric de la surenchère. Le stalinisme non plus d’ailleurs. Pas plus, a posteriori, que tous les autres ismes. Fussent-ils artistiques. Même moribond, ou peut-être parce que franchement charogne, il fait un tabac, un fric du tonnerre dans les salles de ventes d’Outre-Manche et d’Outre-Atlantique, comme vont en faire, dans quelques temps, les meubles ringards ou les robinets en or de Saddam, vous allez voir ! Ça nous fait pas bouffer, pas plus que ça ne fera bouffer les Irakiens qui sont à la rue.

Mais l’art, c’était pas ça. Ce mort qui gambade, on n’en a rien à foutre. Tout ce cinoche ne nous concerne pas.

Il y a des jours où je me demande si la réponse à Duchamp, le dépassement du dépassement lui-même, quatre-vingt-dix ans plus tard, ça ne serait pas un certain Ben Laden qui l’aurait formulée, sans même le savoir, l’imbécile, il y a déjà plus d’un an.

Conférence donnée au Forum de l’image à Toulouse en avril 2003, La mine aux images.